Kampus dan Festival Seni Pinggiran

Oleh Halim HD. – Networker-Organizer Kebudayaan

Beberapa waktu yang lalu untuk kedua kalinya saya menerima kabar via WA tentang rencana penyelenggaraan Festival Seni Pinggiran (FSP) dari Prof Riwanto Tirtosudarmo, pakar geografi politik dan pensiunan LIPI yang rajin berkeliling dan masih terus riset dan menulis. Kabar itu tak menjelaskan secara rinci, hanya sekedar informasi bahwa kampus Universitas Malang (UM) berniat mengadakan festival tersebut pada tahun 2024. Betapapun tak ada rincian, informasi yang disampaikan oleh rekan kongko ini menggelitik pikiran saya. Sebab, sependek ingatan saya, rasa-rasanya belum pernah ada kampus yang menyelenggarakan suatu festival dengan tema “seni pinggiran”. Sambil memainkan imajinasi saya, dan sambil senyum simpul sendiri, saya merasa kebanyakan kampus justru selalu cenderung menyelenggarakan festival yang kontennya “bukan pinggiran”. Paling jauh kampus menyelenggarakan acara kesenian untuk sekedar hiburan, atau sebaliknya, suatu peristiwa kesenian dengan nada protes dan gugatan yang mungkin berkaitan dengan suatu peristiwa sosial politik, tentang penggusuran, HAM, gugatan kaum perempuan, dan bisa juga masalah keadilan sosial bagi masyarakat adat. Tak sedikit justeru kampus berkeinginan bagaimana membuat festival dengan tema yang nyantol kepada nama besar seniman atau grup kesenian yang kondang. Hal itu sudah biasa, karena kampus atau mahasiswa juga ingin acaranya bisa menjadi alat mendongkrak kampus.

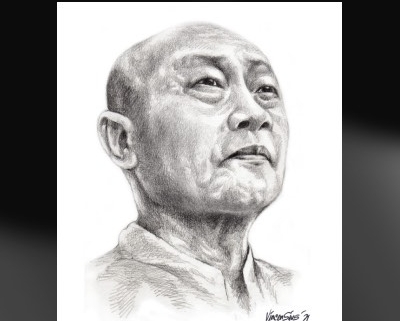

Pada periode rezim Orde Baru, kampus UI dan ITB, dua kampus yang selalu mengundang Rendra sebagai suara kaum yang ter/di-pinggirkan oleh rezim. Bersama Rendra, kedua kampus ternama itu selalu menyuarakan pemikiran kritis melalui pembacaan puisi, drama-teater atau pernyataan komitmen. Kaitan kampus dengan kesenian memang ada jalinan politik, apapun jenis kesenian itu, itulah makanya Rendra sebagai jurubicara zaman selalu tampil. Jika saya ngomong soal Rendra, ini hanya salah satu sosok yang bisa kita jadikan simbol perlawanan terhadap rezim pada masa yang lampau. Secara riil, banyak penyair yang bersuara kritis dan penantang rezim, di antaranya penyair kelahiran Sorogenen yang lalu setelah beristeri bermukim di Jagalan Tengah, Solo, Jikul alias Wiji Thukul. Kasus Jikul menarik, selalu menyatakan diri berada di pinggiran dan melalui pernyataannya dia bergiat di kalangan kaum buruh dan petani serta masyarakat miskin di daerah urban. Dengan puisi dan teater, katanya teater pembebasan, yang ingin mengangkat harkat dan martabat warga sebagai manusia. Tapi yang pertama, lidah dan mulut. Tulah modal utama kalian, kata penyair pelo-cadel itu, pada suatu hari di hadapan anak-anak sekolah dasar (SD) dan satu-dua anak SMP di Desa Tegal Made, tetangga Desa Bekonang produsen ciu.

Claiming, pendakuan diri, berada di pinggiran selalu menggoda bagi kaum aktivis kampus dan aktivis LSM-NGO’s. Nampak terasa gagah, heroik dan memiliki missi perlawanan, melakukan counter. Sementara itu, ribuan, atau bahkan jutaan orang ingin berada di tengah-tengah. Non-mainstream selalu menggoda sebagai sesuatu yang berada di pinggiran dan punya nada untuk mencari simpati. Karena itulah sambil mendaku diri sebagai non-mainstream, dan penyair pinggiran, apalagi seorang perempuan, bisa mendapatkan jatah berlipat, bukan hanya double minority, tapi triple, plus ditambahkan dengan pendakuan dikejar oleh rezim yang sedang berkuasa, maka fellowship lumayan lancar.

Suatu festival merupakan suatu peristiwa sosial dalam aspek kebudayaan yang secara khusus berkaitan dengan kesenian, dan secara khusus juga untuk merayakan kebersamaan kegembiraan berekspresi. Jika suatu festival diseleggarakan dengan tematik “seni pinggiran” dan ruang berekspresinya dalam kampus, saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalaman saya sebagai organizer. Ini rencana yang bukan main, yang nada-nadanya rada ideologis di mana seni pinggiran ingin disajikan di dalam kampus. Atau seni pinggiran tetap hadir dalam ruang sosialnya dan orang-orang kampus menyaksikannya, misalnya menonton Ludruk atauTopeng Panji di suatu desa, Hadrah di suatu ponpes? Tapi, mong-ngomong, apakah Ludruk di Jawa Timur, khususnya di Malang itu seni pinggiran? Bukankah Malang punya claiming bahwa ada Ludruk gaya Malang, walaupun mungkin hanya beberapa prosen warga Malang yang tahu dan masih menonton Ludruk genre Malang. Demikian juga dengan Topeng Panji yang secara kesejarahan Malang bisa melakuan claiming bahwa jenis seni tradisi ini merupakan bagian dari sejarah kebudayaan Malang.

Saya sering bertanya-tanya, bahkan dang-kadang dengan nada sengit dan jengkel. Coba anda bayangkan, beberapa tahun lalu ada EO (event organizer) yang menyatakan bahwa Solo Kota Jazz, dan pihak Pemkot, Dinas Kebudayaan-Pariwisata justeru mengamini. Padahal, jika anda mau nonton Jazz di Solo yaa nggak ada, yang ada yaa hanya setahun sekali yang diselenggarakan di Balai Kota Solo dan itupun dengan jenis Jazz yang kualitasnya jauh dari harapan saya. Jazz seadanya. Aneh bin ajaib, Pemkot Solo tak berani claiming bahwa Solo Kota Kroncong walaupun Gesang serta sejumlah Mpu lainnya, Waljinah, Eni Kusrini, dan puluhan dedengkot Kroncong lahir dan hidup di Solo dan mendongkrak Solo menjadi jagat penting dunia Kroncong di nusantara dan melahirkan langgam, suatu genre Kroncong yang sampai sekarang dinikmati oleh masyarakat. Sekarang lumayan, walaupun dengan program basa basi, Kroncong bisa disaksikan seminggu sekali di teras Monumen Pers. Naah, bayangkan jika Solo yang memiliki puluhan grup Kroncong dan dari Solo pula lahir organisasi profesi Kroncong, HAMKRI. Dari kasus Solo Kota Jazz yang sekarang tak terdengar lagi, terasa politik kebudayaan Pemkot Solo hanya sekedar ingin numpang nampang, numpang kondang melalui Jazz yang seolah olah dengan Jazz kota Solo setara dengan Detroit, Chicago, New Orleans. Kebebalan politik kebudayaan memang selalu dan bisa terjadi di mana saja, seperti Makassar yang claiming sebagai Kota Dunia hanya karena membangun Center Point di Losari. Amnesia sejarah terjadi: bahwa Makassar sebagai kota yang memiliki relasi dengan berbagai negeri dan menjadi persinggahan penting dalam perdagangan dan dalam relasi koloni(alisme) telah ada sejak abad XVI.

Kembali kepada topik perbincangan kita, bagaimana kampus dengan festival seni pinggiran, bagaimana kita merumuskan seni pinggiran itu. Jazz yang senyatanya seni pinggiran dibandingkan dengan Kroncong di Solo mendapatkan animo penonton yang berjejal, sementara Kroncong yang juga senyatanya sudah menjadi bagian sejarah sosial warga Solo justeru hanya ditonton oleh segelintir publik, ditambah orang lalu lalang. Mungkin rasa ingin tahu kepada Jazz yang bikin publik antusias dan disajikan di Balai Kota Solo, sedangkan Kroncong hanya di teras Monumen Pers. Pada tahun 1980-90-an puisi-puisi Jikul, penyair yang mengawali kariernya sebagai pengamen puisi berkeliling keberbagai kota, karyanya dianggap pinggiran bagi kaum penyair yang suka nongkrong di pusat kesenian Jakarta, TIM. Tapi sikon sospol di negeri ini pada periode rezim Orde Baru, dan jejaring kaum aktivis membuat puisi itu memasuki ruang sosial yang meluas, dan penyair pengamen itu justeru lebih dikenal daripada penyair yang merasa berada ditengah-tengah kancah sastera moderen Indonesia. Saya terlongong-longong ketika suatu hari menyaksikan demo mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, juga di Makassar, nama Jikul begitu popular dan puisinya menjadi hapalan kaum aktivis: Hanya Satu Kata: Lawan!

Persoalan seni pinggiran yang secara streotipe disanding-perlawankan dengan seni yang mainstream nampaknya berada pada perspektif ideologis, yang mau tak mau berkaitan dengan sirkulasi kapital dan posisi industri sebagai medium reproduksi di dalam penyebaran suatu karya seni. Tapi kini, kita menyaksikan melalui media sosial betapapun seni itu dianggap pinggiran bisa dengan mudah memasuki lingkaran. Tapi tentu lingkaran bukan hanya tunggal. Disinilah justeru menariknya, bahwa melalui media sosial seperti fesbuk dan sejenis dengan basis internet bisa menciptakan lingkaran yang beragam. Dalam keberagaman lingkaran dan sirkulasi itulah, maka “pinggiran”, “tengah”, “mainstream” dan “non-Mainstream” nampak dan terasa tak lagi bisa menetap. Saya senang dengan kata “klasik” dan “tradisi” yang rasanya tak membutuhkan label “pinggiran” atau “mainstream”, walaupun dalam perspektif sosiologi politik ekonomi bisa kita ungkit dan menguak realitas yang lain, misalnya kasus Wayang Kulit gaya Surakarta. Pada genre Surakarta inilah kita sering terjebak. Karena sesungguhnya ternyata pada genre tradisi terdapat posisi figur yang kuat kaitannya dengan kapasitas yang membuat seorang dalang menjadi “label mayor” atau “label minor”, misalnya dalang Ki Manteb Sudarsono (alm) dan Ki Anom Suroto dibandingkan dengan dalang lainnya. Tapi sangat menarik, betapapun Ki Manteb Sudarsono dan Ki Anom Suroto demikian menjulang dalam pasar tradisi yang dibentuk oleh rezim Orde Baru, siapapun dan bahkan kedua dalang kondang itu, pasti mengakui Mbah Darman Gondodarsono atau Ki Warsino Wonogiri, sebagai dedengkot dan nara sumber.

Festival Seni Pinggiran yang akan diselenggarakan di kampus UM bisa menarik dalam kaitannya untuk menguji kembali kajian dengan perspektif sosiologi, antropologi, sejarah dan juga secara ideologis. Hal itu bisa kita lihat pada pemilihan karya, kurasi, serta latar belakang kesejarahan seni itu, kerangka estetika dan artistik. Di samping itu, ketertarikan kita juga akan diajak pada bagaimana cara menyajikan seni pinggiran di dalam kampus. Kampus UM yang makin megah dan saya pernah menyaksikan Borobudur Writer Culture Festival (BWCF) pada Oktober 2023 ada ruang terbuka, sejenis teater arena di antara dua gedung yang menjulang, Gedung A. UM juga memiliki gedung pertunjukan lainnya. Dalam konteks ruang saji yang sering kita anggap ruang pementasan kita membutuhkan kecermatan menempatkan kesenian.

Karya kesenian, khususnya seni pertunjukan bukan hanya membutuhkan panggung. Lebih tepatnya membutuhkan ruang kehadirannya. Berkaitan ruang kehadiran itulah betapa penting untuk memahami cita-rasa artistik dan estetika dari karya itu. Betapa menjengkelkannya ketika Dero di Sulawesi Tengah di panggungkan, dan publik dibaasi jarak hanya dengan alasan harus ada kursi karena ada pejabat yang menonton. Padahal karakter jenis tari publik ini memiliki watak dan basis sosial estetika dengan ruang terbuka dan sangat dekat dengan publik, dan siapapun bisa memasuki ruang gerak itu. Sama halnya betapa menjengkelkannya menonton Wayang Kulit di teve. Lebih nikmat mendengarkan radio dan imajinasi kita bisa bermain seturut lakon yang disampaikan dalang dengan iringan karawitan, apalagi dengan griming yang membuat kita bisa mengalun bersama alur cerita. Umar Kayam (alm) salah satu Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) bersama para dedengkot Lenong yang membawa kesenian rakyat itu masuk ke TIM pada tahun 1970-an, panggungnya Teater Terbuka. Masih lumayan. Saya tidak bisa membayangkan jika Lenong manggung di Graha Bhakti, atau di Gedung Kesenian Jakarta di Pasar Baru. Tapi paling menarik menonton Lenong di ruang terbuka, sambil nongkrong di warung dan memesan kopi atau penganan dan kongko dengan teman. Lenong di ruang terbuka memang watak sosialnya, yang memungkinkan publik terlibat. Ketika kaum seniman moderen Indonesia dalam bidang teater nyrocos dan asal kutip teori soal Teater Total di TIM dan manggung di Teater Arena, sangat menarik komentar Mbah Roedjito, Mpu skenografi seni pertunjukan, aneh yaa, mereka bicara dan menyajikan Teater Total di Teater Arena, padahal teater yang paling total itu Lenong, atau Ubrug, teater rakyat di Banten, tak ada batas sajian seni dan publik.

Kerumitan pemanggungan seni pertunjukan apapun jenisnya merupakan batu ujian berkaitan antara kesenian dan ruang yang dicoba diidentifikasi untuk menghadirkan kesenian itu. Kasus Ludruk sangat menarik. Menurut informasi yang saya dapat dari pak Edy Karya, pewaris Ludruk Karya Budaya, Mojokerto, ada dua jenis panggung. Jika ruang atau halaman penanggap terbatas, maka dibuatlah panggung seperti yang juga digunakan oleh nDangdut. Tapi jika ruang halaman penanggap luas, maka Tobong tradisi Ludruk didirikan. Dalam kaitan ini yang satu publik bisa melihat dari tiga arah, sedangkan yang tobong bersifat proscenium. Jenis panggung tobong ini sudah kian menyusut atau bahkan menghilang, karena penyusutan halaman dan latar amba yang dulu menjadi bagian dari tata ruang perdesaan dan kampung.

Kampus dengan kesenian bukan sesuatu yang langka. Kampus juga sebagai lembaga kebudayaan memiliki missi untuk melibatkan diri ke dalam dinamika kesenian, walaupun kita juga tahu sudah jarang kampus menyelenggarakan suatu peristiwa kesenian, apalagi dengan tematik yang unik. Dalam kaitannya dengan Festival Seni Pinggiran yang menarik ini, sangat mungkin kampus UM ingin menyapa kembali dan melakukan dialog dalam perspektif sajian kesenian dan juga perbincangan tentang sesuatu yang selama ini mungkin terlupakan, sesuatu yang sudah jarang disentuh oleh kampus, dan sekaligus mengajak mahasiswa mengenal kembali miliknya di antara arus media sosial yang membawakan jenis kesenian industri.

—