Menghijabi Seni Rupa Indonesia dengan Kaca Mata Kuda Rekreatif

(Tanggapan untuk Hajriansyah)

Oleh: Arip Senjaya

Adakah sebuah kuasa tunggal? Apakah kuasa tunggal itu dapat kita sebutkan wujud konkretnya? Menarik membaca tulisan Hajriansyah: Melampaui Hijab Gerhana. Tentu yang dimaksud – kuasa- oleh Hajriansyah dalam tulisannya yang merespon tulisan Aminuddin Th Siregar itu adalah kuasa tunggal modernitas. Tetapi benarkah modernitas itu hanya menampilkan diri dalam kuasa tunggal? Postmodernisme kita ketahui telah menisbikan adanya kuasa semacam itu. Apakah seni rupa memang pernah mengalami ketunggalan dalam kuasa modernitas? Bukankah ketika modernitas itu berjaya ia juga disertai kejayaan-kejayaan lain, dan itu artinya ada kuasa-kuasa tunggal lain? Apakah agama, sastra, budaya, filsafat, ilmu, olah raga, pun ikut-ikutan dikuasai secara tunggal oleh kuasa tunggal tersebut?

Guntingan-guntingan gambar karya Nandanggawe dalam pameran di Rumah Seni Ropih, Jalan Braga Bandung, tanggal 15- 20 Desember 2018 yang dikuratori oleh Arip Senjaya. (Sumber foto: dokumentasi pribadi)

Sesuatu disebut kuasa tunggal tentu berlaku bagi semua. Saya kira itu tidak pernah terjadi, juga pasti pada seni rupa itu sendiri. Di masa modernitas itu berjaya, seni rupa tidak bisa kita pandang kena pengaruh seluruh. Memangnya seni rupa hanya dibatasi dalam reduksi seni rupa modernis pada masa tersebut? Batasan terhadap seni rupa tentu mesti diluaskan terlebih dahulu berdasarkan luasnya kenyataan seni rupa sehingga kuasa tunggal itu akan terasa merupakan imajinasi Anda sendiri (atau oleh Asmudjo dalam versi Anda). Jadi, yang gagal melihat realitas itu adalah Anda sendiri! Silakan diingat lagi paragraf awal Anda yang dengan segera mengira orang-orang yang berpolemik ini gagal menyingkap hijab.

Meja setrika karya Isa Perkasa dalam pameran di Rumah Seni Ropih, Jalan Braga Bandung, tanggal 15- 20 Desember 2018 yang dikuratori oleh Arip Senjaya.(Sumber foto: dokumentasi penulis)

Begini Anda berkata: “Model penyingkapan [Ibnu Arabi yang] dimaksud membayangkan sebuah hijab (dinding) yang membuat seseorang gagal melihat “realitas” yang sesungguhnya.” Jika Anda sendiri—atau Asmudjo dalam versi Anda—melakukan reduksi seni rupa pada seni rupa modern, Anda sudah memulai dengan cara yang menghijabi seni rupa itu sendiri dengan hijab modern semata. Menyingkap hijab tentu tidak dengan memasangkan hijab! Anda kelihatannya digerhanai hijab Anda sendiri!

Penulis dan karya Arman Jamparing pada pameran di Rumah Seni Ropih, Jalan Braga Bandung, tanggal 15- 20 Desember 2018 yang dikuratori oleh Arip Senjaya. (Sumber foto: dokumentasi penulis)

Anda juga mengatakan tentang ketidakmungkinan Ucok (Aminudin TH Siregar) memanggul sendiri seni rupa Indonesia. Saya setuju itu. Tapi yang aneh Anda malah melakukan apa yang tidak mungkin bagi Ucok itu. Begini Anda berkata: “Bicara soal seni rupa Indonesia mestinya tak harus melulu melihat pusat-pusat perayaan di Pulau Jawa. Okelah, pada tataran tertentu, dalam hal pencapaian boleh kita berorientasi pada satu sampai sekian titik kulminasi kreatif di beberapa daerah yang dianggap sebagai ‘pusat’ tersebut dalam konteks tertentu. Tapi kreativitas yang berlangsung bukannya berkutat di situ-situ saja, bukan?” Kalimat terakhir Anda mengisyaratkan Anda dapat membaca semua! Ya, bukan semua-Indonesia, tapi semua-“pusat” yang Anda sebut, dan benarkah Anda sanggup? Jika “Indonesia” Anda reduksi pada “pusat”-“pusat”, Anda sendiri sudah memanggul sendirian seluruh Indonesia dalam representasi “pusat”-“pusat” tersebut.

Penyebutan pusat hingga berkali-kali pun menandakan Anda sebenarnya sedang mengakui adanya kuasa tunggal, bukan? Menisbikan tentu tidak lagi mengatakan adanya pusat. Itu bisa Anda baca juga pada cerita Anda tentang para perupa yang sesekali berkontribusi pada pameran-pameran kecil maupun besar di pusat.

Foto Arman Jamparing dan karyanya di pameran Transit #2, Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, 2013. (Sumber: twitter.com)

Dan pandangan Citra Smara Dewi yang Anda kutip, makin menambah aneh Anda sendiri. Anda mengalamatkan pendapat Citra pada para pengamat seni rupa yang berkaca mata kuda, tapi sebenarnya Citra sendiri—dan itu artinya juga Anda yang mendukungnya—justru memakai kaca mata kuda. Jika tujuan dari pameran di daerah adalah untuk bertanya adakah sumbangannya untuk kita (saya kira ini maksudnya Indonesia), maka Anda sendiri, dan Citra, sedang mengatakan Indonesia sebagai pusat. Pameran di daerah itu ternyata untuk turut membangun Indonesia yang pusat. Saya tahu, itu pendapat kurator pameran di Komunitas Torang, tapi itu hadir dalam pandangan Citra dan Anda. Jadi, tiga orang sudah memakai kaca mata kuda: memandang hanya ke pusat! Bahkan Anda sendiri mengatakan: “Ya, tentu sangat niscaya!” Maksudnya niscaya berkaca mata kuda?

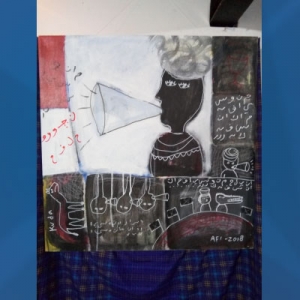

Lukisan “Manusia Ber-toa” karya Ahmad Faisal Imran dalam pameran di Rumah Seni Ropih, Jalan Braga Bandung, tanggal 15- 20 Desember 2018 yang dikuratori oleh Arip Senjaya. (Sumber foto: dokumentasi penulis)

Kini Anda mungkin mengerti makna dari “debat kusir”, yakni perdebatan tentang kaca mata kuda terhadap suatu perkara dengan perspektif kaca mata kuda juga! Anda menolak gagasan pusat, tapi Anda sendiri mendukung Misbach Tamrin untuk Indonesia. Saya tidak melihat Anda menolak fungsi pameran Misbach untuk Indonesia dengan mengatakan, misal, hanya untuk Kalimantan Selatan semata.

Misbach Tamrin

Hal lain yang harus Anda renungkan ulang adalah tentang komentar naas Anda pada kecenderungan daerah untuk mendapatkan pengakuan “pusat sana”. Pertanyaan saya adalah apakah mungkin sebuah pameran di daerah hanya ingin mendapatkan pengakuan di daerah semata? Celakanya Anda seperti ingin mengatakan seharusnya daerah itu cukup sebagai pusat tersendiri. Apakah ini yang dimaksud dengan menisbikan kuasa tunggal, yakni menciptakan kuasa tunggal baru di daerah? Anda mungkin berpikir bahwa kuasa tunggal itu lebih besar daripada kuasa daerah. Tentu semua kuasa itu sama artinya.

Tapi saya bisa maklum berbagai paradoks pemikiran Anda itu, karena di bagian akhir Anda memandang cara berpikir Anda dan seakan mengklaim para pemerhati lain sebagai sedang berekreasi semata, membicarakan polemik yang sudah-sudah. “Saya senang sekali ada upaya rekreatif semacam ini, yang ‘mengundang’ para pemerhati seni rupa Indonesia untuk bicara terkait polemik yang sudah-sudah”. Sangat saya sayangkan jika pendapat Anda itu benar, sebab itu artinya pemerhati seni rupa macam Anda dan siapa pun yang Anda bayangkan ternyata tidak melakukan pengembangan pemikiran apa pun!

Drawing-drawing yang dikarantina lakban karya Rudi ST Darma dalam pameran di Rumah Seni Ropih, Jalan Braga Bandung, tanggal 15- 20 Desember 2018 yang dikuratori oleh Arip Senjaya. (Sumber foto: dokumentasi penulis)

Lalu untuk apa Anda pun ikut berpolemik kalau tidak memberikan apa-apa bagi perkembangan wacana seni rupa Indonesia? Padahal maksud Anda menulis adalah memberi catatan tambahan untuk Aminudin TH Siregar, Hendro Wiyanto, Yuswantoro Adi, dan Asmudjo J. Irianto (lihat kembali judul tulisan Anda). Tidak mungkin cara pandang rekreatif—terlebih memandang yang lain pun sama—dapat menyingkap sang hijab. Anda adalah pengajar seni rupa di Banjarmasin, janganlah mengajarkan seni rupa tanpa semangat menyingkap hijabnya dengan sungguh-sungguh. Belajarlah pada Ibnu Arabi yang Anda kutip itu.

Salam kenal!

*Arip Senjaya, peminat seni rupa, dosen filsafat dan sastra FKIP Untirta. Mengarang sejumlah buku esai, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan buku teks. Pernah menjadi kurator pameran “[Absolute]” di Braga dan Cibutak Bandung pada tahun 2018. Pameran ini menghadirkan karya-karya Nandanggawe, Isa Perkasa, Rudi ST Darma, Ahmad Faisal Imran, dan Arman Jamparing “Act Move”.