Benarkah Sistem Seni Rupa Kita Makin Baik?

(Sebuah Catatan Untuk Polemik)

Oleh: Ugo Untoro

Persoalan seni rupa yang akhir-akhir ini diperbincangkan mungkin bisa dilihat dari sistem pendidikan seni rupa di Indonesia. Contohnya adalah pendidikan seni rupa di ASRI (kini Institut Seni Indonesia), Yogyakarta.

Kalau kita melihat kembali silabus pendidikan di ASRI pada tahun-tahun awal berdirinya, berbagai mata kuliah seperti filsafat, psikologi, metodologi penelitian, misalnya mendapat jatah yang seimbang dengan mata kuliah praktik. Maka tidak heran banyak cerita mengenai diskusi di kalangan mahasiswa seni rupa berujung pada kepalan tangan atau acungan senjata tajam. Kenapa? Karena ada “kekerasan” dan “kekukuhan” di dalam membela keyakinan seni masing-masing. Ada pun di dalam praktiknya, kita tahu, seni rupa Jogja teridentitaskan dengan karya-karya yang bernuansa kumuh, bau tanah, keringat, dan lain-lain. Karya seni adalah hasil pergumulan dengan seluruh panca indera.

Ada identitas yang jelas yang membedakan seni rupa Jogja dengan karya-karya dari perguruan tinggi seni rupa di kota-kota lain. Dan identitas itu begitu dibanggakan, diyakini sebagai yang “benar”.

Akan tetapi, di masa sekarang ini, dengan sifat seni yang telah berubah, pendidikan seni pun mesti mengikuti perkembangan jaman, dan perubahan itu telah mengubah segala pandangan mengenai seni rupa. Identitas dengan bermacam pengertiannya, makin hilang. Pada tataran keilmuan pun juga terasa tanggung karena masih banyak mahasiswa yang gagap mengenai konsep, ciri khas karya dan lain-lain. Identitas perguruan tinggi seni saya kira mesti dipertahankan sebagai bahasa yang unik, beda dan memiliki kekuatan awali (orisinal). Yang perlu dikembangkan dan dibangun terus menerus saya kira lebih penting adalah wilayah keilmuannya. Wilayah keilmuan inilah yang harus selalu membaca dan merumuskan pandangan mengenai perubahan-perubahan dan tantangan jaman yang makin kompleks. Dengan bekal pendidikan di atas, saya kira perupa akan menjadi lebih kuat, baik dari segi skill, kemampuan berpikir serta kekuatan mempertahankan visinya. Dengan bekal keilmuan yang cukup, perupa juga akan lebih punya harga diri yang tak mudah goyah dalam budaya industri yang cepat sekali berubah. Mereka akan tetap kritis membaca lingkungannya dengan sudut pandang yang berbeda dan mandiri.

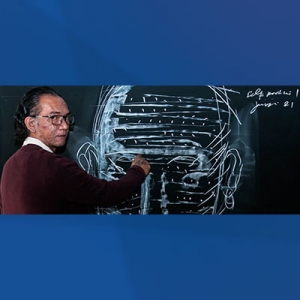

Ugo Untoro (Sumber foto: Majalah.Tempo.co)

Kita juga berharap bahwa para pengamat, penulis, kurator yang bekerja dengan teori atau wacana seni, melalui kata-kata dan buku-buku mau membuka diri dan melihat betapa kayanya seni rupa kita. Mau mendengar gemuruhnya ribuan perupa, dari yang muda sampai yang sudah lanjut usia, dari yang keras bertahan dalam dunianya sampai yang hingar-bingar seperti dalam dunia selebritas.

Ada begitu banyak catatan dalam lemari, bufet, dan tas-tas tua seniman yang luput dan terancam musnah karena seakan tidak ada harganya. Di situ tersimpan tulisan-tulisan tangan para perupa dalam membangun dan mempertahankan isi kepalanya. Maka tak heran, karena kurangnya perhatian atas bahan-bahan tersebut, catatan-catatan itu suatu saat diboyong ke luar negeri.

Berapa banyak galeri atau artspace, baik yang privat maupun yang publik atau milik pemerintah di Jogja yang benar-benar profesional dalam menjalankan programnya? Seperti yang kita lihat, lebih banyak galeri yang dijalankan tanpa visi dan kurasi yang ketat. Kita melihat banyak sekali pameran di berbagai ruang itu, tapi sangat sedikit yang memperjuangkan visi, taste dan keragaman karya. Seniman A bisa berpameran di beberapa tempat dengan karya-karya yang hampir sama meski dengan tema pameran yang berbeda.

Galeri adalah tempat terjadinya transaksi langsung dengan pasar. Meski demikian, galeri (komersial) mestinya juga memiliki semangat untuk mencari, memunculkan dan membangun isu-isu baru. Idealnya, galeri memiliki semacam tim pencari bakat, calon penulis atau kurator tetap sehingga tidak sekadar memamerkan seniman yang sudah jadi dan gampang dijual.

Dalam hal ini pasar tentu saja berperan. Kita beruntung sudah bisa menjual karya, bahkan saat masih sekolah. Kita beruntung tidak sedikit kolektor yang berburu karya seniman sampai ke studio para perupa. Akan tetapi, mereka membeli atas dasar apa? Dan apa yang sebenarnya mereka beli? Tentu saja soal membeli adalah hak mereka, walau sebenarnya ini menghawatirkan.

Perupa, apalagi calon perupa yang sudah bisa menjual karyanya dan kemudian menjadi kaya raya, diharapkan bisa menjaga dunia pikirannya, tanpa peduli kekayaan atau popularitas. Akan tetapi seperti yang kita lihat, tidak sedikit yang kintir dengan kemudahan, fasilitas yang serba berlebih, dipenuhi nafsu belanja yang tak perlu. Tanpa sadar mereka terbunuh atau bunuh diri. ***

*Penulis adalah Perupa