Persebaran Bahasa Austronesia dan Gerabah di Papua

Hari Suroto dan Naftali Felle Ketua Kelompok Pengrajin Gerabah Abar Sentani

Oleh Hari Suroto

Letak geografis Papua sangat strategis menghubungkan kawasan Asia tenggara dengan kawasan Pasifik. Pada 1500 hingga 1000 SM di Pasifik Barat datang gelombang penduduk baru. Pendatang baru ini adalah migran yang berbahasa Austronesia. Para kolonis Austronesia meninggalkan jejak-jejak yang amat jelas akan keperintisan mereka melintasi lautan dan pulau-pulau pada situs-situs arkeologi yang ditemukan mulai dari Kepulauan Admiralty di utara New Guinea sampai ke timur sejauh Samoa, di Polinesia barat (Bellwood, 2000:341).

Penutur Austronesia ini meninggalkan Taiwan 5000 tahun yang lalu dan menyebar ke arah selatan. Mereka mengadakan perjalanan laut menggunakan perahu sampan maupun perahu layar, pertama-tama mencapai Filipina bagian utara. Mereka kemudian mengadakan perjalanan ke arah selatan. Dari selatan Filipina mereka memisahkan diri dalam 2 kelompok: kelompok pertama berlayar ke arah barat daya, sedangkan kelompok kedua berlayar ke arah tenggara. Kelompok pertama kemudian mencapai Pulau Kalimantan, Malaysia, Sumatera dan Jawa. Bisa dikatakan kelompok pertama inilah yang menjadi nenek moyang orang Malaysia serta orang Indonesia Barat. Kelompok kedua-yang bergerak ke arah tenggara- akhirnya mencapai Halmahera dan Kepulauan Bismarck. Dari Bismarck, mereka melanjutkan perjalanannya ke Pulau Solomon, Vanuatu, New Kaledonia, Fiji, dan terus ke arah timur sampai akhirnya mereka menetap di wilayah Polinesia (Muller, 2008:48-49).

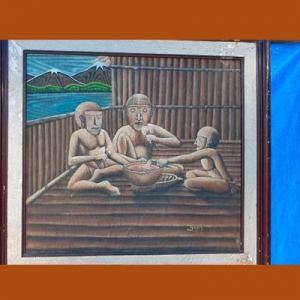

Lukisan Makan Papeda Karya Mahasiswa ISBI Tanah Papua

Pengetahuan penutur Austronesia ini sudah sangat maju. Mereka telah menjinakkan ayam, anjing, kerbau dan babi serta membudidayakan tanaman padi-padian sebagai bahan makanan pokok. Teknologi yang mereka pergunakan sudah lebih maju dan mampu berlayar jarak jauh menggunakan sampan bercadik dilengkapi layar. Organisasi kemasyarakatannya pun sudah terstruktur dengan sistem hirarki dimana para pemimpinnya dijabat secara turun-temurun. Dengan keahliannya, mereka juga mampu menghasilkan karya berupa perkakas dengan bahan kulit kerang.

Imigran Austronesia yang datang ke Pasifik bermukim di sepanjang tepi pantai. Penghunian wilayah pesisir yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat rupanya lebih diminati daripada penghunian wilayah pedalaman yang lebih membutuhkan tenaga, dan lagi di beberapa tempat sudah dihuni oleh penduduk lain yang mungkin tidak bisa menerima mereka. Pertanian biji-bijian menjadi kurang penting, para pemukim Austronesia di Pasifik mendasarkan ekonomi mereka semata-mata pada umbi-umbian, pohon buah, dan tanaman pangan bertunas lainnya (Bellwood, 2000:354).

Penutur Austronesia yang masuk di New Guinea mendiami pulau-pulau di wilayah pantai. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan kelompok-kelompok masyarakat asli yang mendiami daratan sudah sangat terstruktur sehingga kehadiran penutur Austronesia ini sangat sulit diterima (Muller, 2008:62-63). Situasi New Guinea rupanya berbeda karena di tempat tersebut pertanian berkembang secara mandiri dalam lingkungan dataran tinggi yang khas, sehingga setidaknya telah menebarkan benih-benih ketahanan demografis Papua dalam menghadapi perluasan penutur Austronesia. Benih-benih itulah yang menyebabkan New Guinea tetap bertahan sebagai wilayah inti bagi para penutur bahasa Papua sepanjang masa prasejarahnya (Bellwood, 2000:445).

Naftali Felle dengan Gerabah Abar

Ekspansi penutur Austronesia di Papua mungkin memadukan ekonomi pertanian dan kelautan. Penutur Austronesia yang bergerak ke Pasifik meninggalkan kegiatan pertanian padi-padian, dan setelah itu tidak pernah kembali melakukannya. Hal inilah yang menjadi alasan hilangnya istilah-istilah yang berkaitan dengan pertanian padi-padian dan jenis-jenis tumbuhan berbiji di Pasifik. Penutur Austronesia di pesisir hidup dengan menangkap ikan, ditambah dengan perdagangan dan mengumpulkan hasil-hasil tertentu untuk dipertukarkan dengan penduduk yang berdiam di daratan Papua (Suroto, 2010:55-56).

Bukti paling kuat migrasi Austronesia di Pasifik adalah bahasa (Bellwood, 1978:244). Diperkirakan kelompok ini juga menetap di Pulau Biak dan Yapen. Perkiraan ini didukung oleh bukti linguistik meskipun secara arkeologis belum ditemukan (Muller, 2008: 52). Bukti linguistik saja tidak cukup dalam merekonstruksi masalah migrasi penutur Austronesia. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan bukti arkeologi. Dalam tulisan ini akan dibahas bukti arkeologi yang menguatkan bukti linguistik.

Menurut Swadesh (1964:575), seorang pakar linguistik yang telah memberikan sumbangan besar terhadap prasejarah menyatakan ada tiga cara dalam ilmu bahasa yang dapat membantu menjelaskan prasejarah: (a) dengan mengumpulkan fakta-fakta mengenai asal-usul bersama bahasa-bahasa dan pemisahan yang terjadi sesudahnya, yang menyiratkan bahwa awalnya ada kesatuan bangsa-bangsa yang kemudian disusul terjadinya pemisahan; (b) dengan menemukan ciri-ciri yang tersebar diantara bahasa-bahasa (fonetik, tatabahasa, kosakata) yang mengandung bukti adanya kontak budaya prasejarah; dan (c) dengan menyusun kembali kosakata yang menunjukkan tahap-tahap purba bahasa tersebut sehingga diperoleh petunjuk mengenai lingkungan fisik dan wujud budaya-budaya pada masa prasejarah.

Di New Guinea dan daerah sekitarnya di Melanesia barat, sebelum kedatangan penutur Asutronesia tampaknya penutur bahasa Papua telah terlebih dahulu tinggal di sana. Mungkin mereka mengandalkan kehidupannya dari hasil budidaya pohon-pohonan tertentu (arborikultura) di kawasan pantai. Sebelum penutur Austronesia pertama kali datang, mungkin kelompok-kelompok mereka cukup besar jumlahnya. Setelah menyebar ke daerah Melanesia ini, bahasa-bahasa Austronesia mengalami peragaman yang lebih cepat daripada subkelompok Austronesia lainnya di Indonesia ataupun di Polinesia. Hal ini disebabkan karena intensifnya kontak-kontak yang membawa perubahan dan bahkan mungkin juga pergeseran bahasa yang digunakan. Dapat dibayangkan, Melanesia ketika itu merupakan suatu wilayah yang ditinggali oleh penduduk dalam kelompok-kelompok kecil yang mandiri dan relatif egaliter, mereka melakukan kontak dengan berbagai kelompok lainnya yang berbeda bahasanya. Karena itu, mereka cenderung menggunakan dwibahasa dalam berkomunikasi untuk keperluan perdagangan dan interaksi sosial, sehingga peragaman leksikalnya berjalan dengan sangat cepat (Dutton, 1995).

Dalam situasi yang sangat mengakibatkan komunikasi secara luas terhambat oleh jarak yang jauh atau medan yang sulit, tetapi tidak sama sekali terputus, dalam kurun waktu yang cukup panjang sering akan dihasilkan satu rantai dialek. Dalam situasi seperti itu dialek di ujung-ujung yang jauh pada rantai itu sering tidak dapat dipahami satu sama lain. Jadi, sebenarnya sudah merupakan bahasa yang berbeda. Namun, apabila ditelusuri perbedaan sepanjang rangkaian itu, perbedaan terjadi secara bernuansa sehingga tidak akan terasa perubahannya. Kecuali, jika rantai tersebut diputuskan oleh ekspansi kelompok-kelompok di dalamnya, atau karena masuknya kelompok-kelompok bahasa yang bukan sekerabat. Adanya rantai seperti itu tidak akan menghentikan perubahan bahasa, tetapi mungkin memperlambatnya karena inovasi-inovasi bahasa cenderung menjadi milik bersama secara luas dan bertumpang tindih dalam penyebarannya, bukannya malah terlokalisasi dan terpusat pada satu komunitas. Di banyak kawasan Pasifik yang masih dihuni masyarakat berdasarkan kesukuan cenderung terdapat rantai dialek semacam ini (Bellwood, 2000: 165-166).

Gerabah Abar

Penggolongan subkelompok bahasa Austronesia menurut Bellwood (2000:152) adalah sebagai berikut:

- Bahasa Taiwan (mungkin tiga subkelompok utama atau lebih).

- Bahasa Melayu-Polinesia (semua bahasa di luar Taiwan).

- Bahasa Melayu-Polinesia Barat (Filipina, Vietnam, Madagaskar, Malaysia, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa barat, dan dua bahasa di Mikronesia barat yaitu Palau dan Chamoro).

- Bahasa Melayu-Polinesia Timur-Tengah.

- Bahasa Melayu Polinesia Tengah (Sunda Kecil mulai Sumbawa bagian timur ke arah timur, Maluku kecuali Halmahera).

- Bahasa Melayu Polinesia Timur (Halmahera Selatan dan semua bahasa Austronesia kepulauan Pasifik; Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia).

- Halmahera Selatan-Nugini Barat.

- Bahasa Oceania (semua bahasa Melayu-Polinesia bagian timur).

Bukti-bukti arkeologi saja tidak cukup untuk membuktikan atau menyangkal peristiwa migrasi yang dilakukan oleh penutur Austronesia. Dalam ekspansinya, penutur Austronesia pasti mengadakan hubungan dengan orang-orang Papua yang telah menetap terlebih dahulu di Papua, dan menciptakan sistem genetika, bahasa dan budaya (Suroto, 2010: 42).

Secara genetis dan linguistik perpaduan penutur Austronesia dengan Papua masih bisa ditelusuri sampai hari ini. Di sebagian wilayah barat Papua, bisa dijumpai di pulau-pulau di wilayah Biak, Yapen, Raja Ampat, serta di sepanjang pesisir utara. Namun, mereka tak bisa ditemukan di wilayah dataran tinggi dan sepanjang pesisir selatan (Muller, 2008:59). Lain halnya Anceaux (1953:293) berpendapat bahwa di bagian baratlaut Papua, yaitu Pulau Biak, sebagian dari Pulau Yapen, Teluk Saireri, Teluk Berau hingga Teluk Etna terdapat sejumlah bahasa yang tergolong dalam bahasa Melanesia. Anceaux menduga bahwa bahasa Melanesia merupakan hasil perkembangan bahasa-bahasa Papua yang mendapat pengaruh dari bahasa Austronesia, hal ini terlihat pada strukturnya (tata bahasa) dan sedikit dalam perbendaharaan kata-katanya. Sementara itu menurut Moeliono (1963:32) wilayah Papua yang termasuk ke dalam golongan bahasa Melanesia adalah bahasa di Pulau Yapen, Raja Ampat, Biak, Waropen, daerah Teluk Wandamen, sepanjang pantai Teluk Cenderawasih, ujung barat Pulau Papua dari Sorong ke arah selatan sepanjang pantai Selat Sele, daerah sekitar Teluk Bintuni, Teluk Arguni hingga daerah pesisir Teluk Etna.

Ajamiseba (1994:123) berpendapat bahwa persebaran fila bahasa-bahasa Melanesia di Papua terdapat di daerah belakang Leher Burung dan pulau-pulau yang berhadapan dengan daerah Pantai Waropen, Waropen Bawah dan Atas di sekitar Waren, daerah Yapen timur dan barat serta pulau-pulau sekitarnya, daerah Kepulauan Buak-Suntori, Pulau Numfor, daerah sekitar Manokwari, sebagian besar Kepulauan Raja Ampat, sebagian daerah Fak-Fak dan Kaimana. Ke arah timur pantai utara Papua persebarannya mencapai daerah sekitar Sarmi dan kepulauan di lepas pantainya, daerah antara Demta dan Sarmi, dan daerah sekitar Jayapura.

Ciri budaya Austronesia secara artefaktual adalah tradisi penggunaan gerabah. Gerabah merupakan salah satu bagian dari kelompok benda-benda tanah liat yang dibakar. Kelompok benda-benda tanah liat bakar ini dikenal dengan istilah keramik. Barang-barang keramik ini dapat dikelompokkan berdasarkan bahan dan suhu pembakaran menjadi tiga bagian, yaitu (1) gerabah atau tembikar (earthenware), (2) batuan (stoneware), dan (3) porselin (porcelain) (Suroto, 2010: 55; Mc Kinnon, 1991:1). Di Indonesia ada kecenderungan menggunakan istilah keramik untuk barang-barang yang diglasir, terbuat dari batuan (stoneware) dan porselin (porcelain), sedangkan untuk earthenware atau pottery digunakan istilah gerabah.

Naftali Felle memberi penjelasan tentang gerabah Abar ke mahasiswa arkeologi Universitas Cambridge

Gerabah ditemukan di situs-situs arkeologi sepanjang pesisir utara Papua, Teluk Cenderawasih dan pesisir Kepala Burung. Teknologi pembuatan gerabah di Papua dibawa oleh orang-orang Austronesia. Sebelum kedatangan penutur Austronesia, kerajinan gerabah tidak dikenal di Papua.

Daerah pembuat gerabah di Papua adalah Kayu Batu (Jayapura), Saberi (Sarmi), Abar (Sentani), dan Kurudu (Teluk Cenderawasih). Memasak menggunakan gerabah tidak dikenal di daerah Papua yang penduduknya menuturkan bahasa non-austronesia terkecuali Sentani. Bahasa Sentani disebut juga Phuyakha Afeu tergolong dalam bahasa non-Austronesia dengan tiga dialek, yaitu dialek Sentani Barat, Sentani Tengah, dan Sentani Timur.

Profesor Herawati Sudoyo dari Eijkman Institute sedang berkunjung melihat gerabah ke kampung abar

Sifat manusia yang paling khas adalah bahwa setiap orang belajar tidak hanya melalui pengalaman pribadi, tetapi juga melalui pengalaman orang lain. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya pertukaran budaya (Burnie 1999). Diperkirakan budaya Austronesia yang diadopsi oleh masyarakat Sentani adalah tradisi pembuatan dan penggunaan gerabah sedangkan bahasa Austronesia tidak diadopsi. Daerah penghasil gerabah di Sentani adalah kampung Abar. Gerabah dalam bahasa Sentani disebut dengan istilah hele yaitu tempayan berukuran besar, masyarakat Kampung Harapan menyebutnya wambow. Hele pada umumnya digunakan sebagai wadah menyimpan air untuk kebutuhan di dapur dan juga sebagai wadah menyimpan sagu. Hele dapat memuat air sampai 40 liter. Helai yaitu tempayan kecil, dan olomebe yaitu sejenis tempayan yang khusus untuk memasak ikan. Kende adalah piring tanah liat, bentuknya lonjong seperti piring kayu. Kenda ini digunakan sebagai tempat menghidangkan makanan.

Bahasa penduduk pegunungan tengah Papua tergolong non-Austronesia. Menurut Koentjaraningrat (1963:222), penduduk Pegunungan Tengah Papua umumnya tidak mengenal gerabah. Wadah dibuat dari kayu. Benda cair disimpan dalam kulit buah labu yang sudah dikeringkan. Makanan pokok adalah ubi yang dimasak dengan batu panas. Secara arkeologis hal ini juga didukung Bellwood (2000:129), yang mengungkapkan bahwa artefak gerabah tidak ditemukan di dataran tinggi New Guinea. J. Tan Soe Lin (1963:273) dalam tulisannya mengenai orang Muyu, menyatakan bahwa Orang Muyu tak mengenal cara memasak dengan menggunakan gerabah sehingga semua bahan makanan dipanggang langsung di atas api atau dimasukkan ke dalam abu panas. Merebus makanan tidak dikenal mereka. Sutaarga (1963:284) menyatakan orang Mimika di pesisir selatan Papua tidak mengenal Gerabah. Sebagai wadah air digunakan bambu, baki dari kayu untuk tempat makanan. Makanan dimasak dengan batu panas. Koentjaraningrat (1994: 264) menulis bahwa dalam kebudayaan tradisionalnya, suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem tidak mengenal gerabah, sebagai wadah mereka membuat piring-piring dari kayu.

Dalam kajian migrasi manusia pada masa prasejarah, artefak memainkan peran yang sangan penting karena di dalamnya terkandung informasi mengenai aspek kognisi dan tingkah laku manusia pendukung budaya yang bersangkutan. Pentingnya pembicaraan mengenai data artefaktual pada kajian perpindahan manusia, karena manusia membawa unsur-unsur budayanya ketika mereka bermigrasi dan dengan memperhatikan distribusi karakteristik budayanya, maka dapat diketahui persebaran manusia pendukungnya (Rouse, 1986:4).

Gerabah sangat mendukung kehidupan penutur Austronesia di Papua yang berlatar belakang budaya bahari. Terdapat persamaan dalam penyebutan gerabah di wilayah Papua yang berbahasa Austronesia yakni sempe (periuk), uren (belanga) dan forna (alat pemanggang sagu). Sempe digunakan untuk menyimpan bahan makanan, mengolah dan menyimpan hasil laut, wadah untuk menyimpan bekal selama pelayaran, dan untuk memasak makanan seperti papeda, keladi, umbi-umbian, ikan, daging dan sayur. Uren digunakan sebagai wadah untuk menyimpan tepung sagu, menyimpan air, dan merebus makanan. Forna digunakan untuk membuat kue sagu. Kue sagu dibuat dengan memanggang sagu mentah dalam tungku kecil yang terbuat dari tanah liat. Tungku ini terdiri enam atau delapan bilik dengan dengan lebar tiap bilik tiga perempat inci dan panjang enam atau delapan inci. Untuk membuat kue sagu, sagu mentah dipecah-pecah, lalu dijemur di panas matahari, dibuat tepung lalu diayak. Forna dipanaskan dengan arang dan diisi dengan tepung sagu. Selanjutnya, forna ditutup dengan kulit pohon sagu yang pipih dan dalam lima menit kue sagu sudah matang.

Mama Barbie dan gerabah karyanya

Selain berfungsi sebagai peralatan dapur dan wadah penyimpan makanan. Gerabah bagi masyarakat Papua penutur Austronesia digunakan sebagai alat barter. Satu buah gerabah ditukar dengan manik-manik dan dapat juga ditukar dengan kapak batu. Perdagangan gerabah sistem berter ini menyebar luas ke masyarakat penutur Austronesia yang tinggal di pesisir utara Papua, Teluk Cenderawasih dan pesisir Kepala Burung. Belanga produksi masyarakat Pulau Mansinam sangat terkenal di pesisir utara Papua, belanga ini dinamakan uren doreh (uren: belanga; doreh: teluk).

Bahasa Austronesia di Papua hanya terdapat di pesisir utara, Teluk Cenderawasih dan pesisir Kepala Burung. Bahasa Austronesia yang ada di Papua merupakan pengaruh penutur Austronesia yang bermigrasi ke wilayah ini. Ternyata di wilayah Papua yang terdapat bahasa Austronesia ditemukan artefak gerabah. Artefak gerabah merupakan bukti kuat migrasi penutur Austronesia disamping bahasa. Jadi keberadaan artefak gerabah menguatkan bukti linguistik. Bukti linguistik maupun artefak menjadi bukti kuat adanya migrasi penutur Austronesia di Papua sekitar 3500 tahun yang lalu.

Gerabah Abar

Penggunaan gerabah hanya ditemukan pada masyarakat yang bermukim di daerah pesisir pantai seperti di daerah Sorong, Biak, Serui, Sentani, Jayapura dan sekitarnya. Sedangkan masyarakat penutur non-austronesia yang bermukim di pedalaman tidak mengenal teknik pembuatan gerabah. Mungkin saja sebarannya memang demikian, karena ada kesesuaian sebaran bahasa Austronesia dengan sebaran gerabah.

Saat ini di pesisir utara Papua, terdapat beberapa bahasa yang termasuk dalam fila Austronesia akan punah, penuturnya tinggal beberapa orang saja. Jadi jika bahasa daerah ini tidak dipertahankan, lambat laun bahasa tersebut akan hilang (tidak dituturkan lagi) , maka apabila hal ini terjadi, dengan sendirinya istilah gerabah dalam bahasa setempat akan ikut menghilang. Lebih dari itu arkeologi akan kehilangan data linguistik sebagai ilmu bantu.

Selain bahasa daerah dengan penutur sedikit yang dikhawatirkan akan musnah, tradisi pembuatan gerabah di pesisir utara Papua dikhawatirkan juga akan hilang akibat modernisasi. Faktor penyebabnya adalah persaingan dengan peralatan dari plastik dan aluminium. Berbagai peralatan sehari-hari orang akan memilih bahan plastik yang dirasakan lebih praktis serta awet dengan harga yang relative dapat mereka jangkau. Jadi jika gerabah tidak diproduksi lagi, maka dengan sendirinya teknik pembuatannya juga akan turut menghilang. Dengan kata lain industri kerajinan gerabah tradisional ini juga merupakan suaka terhadap warisan budaya bangsa.

*Penulis adalah peneliti di Balai Arkeologi Papua

————–

DAFTAR PUSTAKA

Ajamiseba, D. C. 1994. “Kebhinekaan Bahasa di Irian Jaya” dalam Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk (Koentjaraningrat ed.). Jakarta: Djambatan. Hlm. 119-135.

Anceaux, J. C. 1953. De huidige stand van het taal-onderzoek op Nieuw Guinea’s westhelft. Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde, CIX. Hlm. 231-248.

Bellwood, Peter. 1978. Man Conguest of the Pacific. The Prehistory of South East Asia and Oceania. Auckland: William Collins Publisher Ltd.

Bellwood, Peter. 2000. Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta: Gramedia.

Budjang, Anis. 1963. “Orang Biak-Numfor” dalam Penduduk Irian Barat (Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar ed.). Jakarta: PT Penerbit Universitas. Hlm. 113-135.

Burnie, David. 1999. Get a grip on Evolution. London: The Ivy Press Limited.

Dutton, T. 1995. “Language contact and change in Melanesia” dalam P. Bellwood, J. J. Fox, dan D.T. Tryon (eds.). The Austronesians. Hlm. 192-213.

Koentjaraningrat.1963. “Orang Timorini” dalam Penduduk Irian Barat (Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar ed.). Jakarta: PT Penerbit Universitas. Hlm. 216-231.

Koentjaraningrat. 1994. ”Konfederasi Perang dan Pemimpin dalam Masyarakat Dani” dalam Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk (Koentjaraningrat ed). Jakarta: Djambatan. Hlm. 258-296.

Lin, J. Tan Soe. 1963. “Orang Muyu” dalam Penduduk Irian Barat (Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar ed.). Jakarta: PT Penerbit Universitas. Hlm. 233-251.

Mc Kinnon, E. Edward. 1991. Buku Panduan Keramik. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional-Ford Foundation.

Moeliono, A. M. 1963. “Ragam Bahasa di Irian Barat” dalam Penduduk Irian Barat (Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar ed.). Jakarta: PT Penerbit Universitas. Hlm. 28-37.

Muller, Kal. 2008. Introducing Papua. Daisy World Books.

Rouse, Irving. 1986. Migration in Prehistory, Infering Population Movement from Cultural Remains. New Heaven: Yale University Press.

Suroto, Hari. 2010. Prasejarah Papua. Denpasar: Udayana University Press.

Sutaarga, M. Amir. 1963. “Orang Mimika” dalam Penduduk Irian Barat (Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar ed.). Jakarta: PT Penerbit Universitas. Hlm. 273-300.

Swadesh, M. 1964. ”Linguistics as an instrument of prehistory” dalam D. Hymes (ed.), Language in Culture and Society. New York: Harper and Row. Hlm. 575-584.