Jawa, Tengger, Hefner.

Oleh Riwanto Tirtosudarmo

Jawa, orangnya, komunitasnya, tradisinya; telah lama menjadi perhatian peneliti asing. Bahkan Raflles, seorang gubernur jendral, Inggris yang menguasai Jawa hanya beberapa tahun (1811-1817) tidak tangung-tanggung menuliskan apa yang disebutnya sebagai sejarah Jawa dalam sebuah buku setebal bantal The History of Java (1816). Untuk menyebut beberapa orang asing lainnya bisa disebutkan Denys Lombard, sejarawan Perancis yang menulis sejarah Jawa dengan gaya Braudelian, Le carrefour javanais. Essai d’histoire globale (1990) yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Nusa Jawa Silang Budaya: Kajian sejarah terpadu (2005). Seorang asing lain, juga sejarawan, Merle Ricklefs, selain menulis banyak buku lain tentang Jawa, triloginya tentang Islam di Jawa, menurut saya paling menarik (Mystic Synthesis in Java: a history of Islamization from the fourteenth to the early nineteenth centuries – 2006, Polarising Javanese Society: Islamic and other visions, 1830-1930 – 2007, Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to the Present – 2012).

Tentu saja kita tidak bisa melupakan Clifford Geertz seorang antropolog Amerika Serikat yang disertasi doktornya di Universitas Harvard dibukukan dengan judul The religion of Java (1960). Jika mau ahli diluar sejarah dan antropologi bisa disebutkan disini nama Ben Anderson, seorang yang sejak awal sudah kesengsem dengan Jawa, yang melihat politik dengan kacamata budaya, disertasi doktornya di Universitas Cornell Java in a time of revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946 (1972). Ben Anderson juga menulis sebuah monografi yang berjudul The Idea of Power in Javanese Culture (1972). Tak pelak lagi, Jawa ibarat gadis, menirukan ucapan Pak Taufik Abdullah, senior saya di Leknas-LIPI dulu, yang bagi telinga sekarang pasti terdengar seksis, tak sadar jender dan pasti akan dilalap para feminis; “Jawa sudah lama tidak perawan lagi”.

Saya sendiri orang Jawa, tapi pinggiran, dari Tegal, di pantai Utara Jawa yang bahasa Jawanya sering jadi bahan olok-olok atau banyolan Warkop; karena kedengaran lucu. Tegal dalam geografi-kultural Jawa yang berpusat di kraton (Surakarta dan Yogyakarta) adalah ‘monconegoro” sedikit lagi “sebrang”. Saya ingat Ron Witton, seorang sosiolog pernah menulis tentang “Java away from the Kraton” kurang lebih ingin menunjukkan secara geografi-kultural bahwa Jawa bukanlah sebuah entitas tunggal. Sebagai orang Jawa yang berasal dari pinggiran membaca berbagai tulisan orang asing tentang Jawa membangkitkan semacam rasa penasaran jangan-jangan apa itu yang dinamakan sebagai Jawa dan apa yang kemudian ada dibenak kepala kita tentang Jawa adalah sebagaimana digambarkan oleh para peneliti asing itu. Sampai disini kita jadi ingat Edward Said yang dalam bukunya Orientalism (1978) mengkritik para orientalis yang menggambarkan kebudayaan timur sebagaimana yang mereka inginkan, bukan seperti apa adanya. Penggambaran seperti itu menurut Said sekaligus menunjukkan bagaimana melalui pengetahuan orang timur dikuasai. Said secara khusus melihat Islam sebagai timur yang dikonstruksikan itu.

Apakah penggambaran tentang Jawa oleh para peneliti asing itu bisa disamakan dengan penggambaran tentang timur yang dibuat oleh para orientalis yang dikritik Said itu? Sejauh ini belum ada perdebatan yang cukup serius tentang hal itu, jika ada mungkin baru dilakukan oleh Paul Stange yang mengomentari tulisan-tulisan tentang Jawa yang dinilainya sebagai “New Orientalism”. Menurut Paul Stange dalam tulisan versi panjangnya di Bulletin of Concern Asian Scholars (Deconstruction as disempowerment: New orientalisms of Java), tulisan awalnya antara lain muncul di Majalah Prisma, para peneliti “barat” itu gagal dalam memahami dunia dalam orang Jawa yang berpusat di “rasa”. Akibatnya, berbagai tulisan itu keliru dalam memahami religiositas orang Jawa. Secara kebetulan saya pernah mengunjungi Paul Stange di Perth, di rumahnya yang penuh buku tentang Jawa. Saat itu Paul Stange sudah pensiun dari mengajar di Universitas Murdoch. Dia memutuskan pensiun dini antara lain karena merasa cara berpikirnya tidak dapat diterima dilingkungan akademiknya. Paul Stange seperti tidak sedikit orang asing yang kemudian jatuh hati pada Jawa menulis disertasi tentang paguyuban Sumarah di Universitas Wisconscin (The Sumarah Movement in Javanese Mysticism, 1980) bahkan kemudian menjadi murid dan pelaku Sumarah. Di Perth dia menemukan komunitas Quakers yang menurutnya mirip Sumarah dan sering ikut kumpulan orang Quakers.

Sebagai peneliti, rasa penasaran saya sebagai Orang Jawa saya tumpahkan dengan memutuskan untuk “kembali ke Jawa”. Mulai tahun 2010 saya dan beberapa teman yang menjadi anggota tim penelitian mulai meneliti tentang Jawa, penelitian dimulai dengan membaca kembali berbagai tulisan tentang Jawa dan melakukan penelitian lapangan di kota-kota di pantai Utara Jawa (Pantura). Saya menduga masyarakat di kota-kota pantai Utara Jawa telah mengalami transformasi sosial, mungkin yang paling cepat, dibandingkan kawasan-kawasan lainnya di Jawa. Kota-kota di pantai Utara Jawa adalah tempat singgahnya para pendatang yang berasal dari berbagai tempat di dunia, mereka yang datang untuk berdagang juga yang ingin menyebarkan agama baru, peradaban asing masuk Jawa melalui pelabuhan-pelabuhan di Pantura itu. Hampir semua wali penyebar agama Islam yang berjumlah sembilan itu makamnya bisa ditemukan di kota-kota di Pantura.

Setelah penelitian tentang transformasi sosial di kota-kota Pantura itu, kami pindah ke wilayah tengah Pulau Jawa, melihat warisan peradaban-peradaban besar yang masih ada seperti Candi Borobudur, Trowulan Majapahit dan Masjid Banten Lama. Ketiga cagar budaya mencerminkan besarnya pengaruh peradaban besar Budha (abad 9-10), Hindu-Jawa dan Majapahit (abad 12-14), dan Islam (abad 15-16). Dalam meneliti cagar budaya ini kami tidak melihat warisan budaya (cultural heritage) itu secara arkeologis tetapi lebih sosiologis dengan melihat bagaimana komunitas-komunitas di sekitar cagar budaya itu memperlakukan warisan peradaban besar dunia itu. Setelah meneliti komunitas sekitar cagar budaya kami memutuskan untuk melihat apa yang disebut sebagai komunitas adat. Penelitian tentang komunitas adat telah banyak dilakukan tapi hampir semuanya dilakukan di berbagai tempat di luar Jawa. Kami ingin meneliti komunitas adat yang ada di Jawa, dan kami menemukan itu di komunitas Baduy di Banten dan komunitas Sedulur Sikep (Samin) di Jawa Tengah. Salah satu temuan yang menurut kami penting adalah adanya sistem kepercayaan (belief system) yang menjadi acuan bagi mereka untuk menghadapi perubahan yang terus berlangsung. Kami melihat keyakinan yang menjadi dunia dalam mereka adalah sumber daya kultural-spititual yang terus mereka pertahankan karena tanpa itu hilanglah jatidiri mereka sebagai sebuah komunitas. Berbagai tradisi dan ritual yang terus mereka jalankan merupakan pengikat (sense of belonging) sebagai sebuah komunitas.

Jika ada yang kemudian menarik perhatian kami adalah apa yang sering disebut sebagai “agama lokal” itu. Itulah yang kemudian menjadi fokus penelitian kami. Menjadi kebiasaan saya sejak “kembali ke Jawa” itu, melakukan perjalanan pribadi mengunjungi berbagai komunitas di berbagai tempat dari “ujung kulon” sampai “ujung timur” Pulau Jawa. Di barat selain komunitas Baduy, saya mengunjungi beberapa kasepuhan, seperti Cipta Gelar di Sukabumi dan komunitas Agama Djawa Sunda (ADS) di Cigugur Kuningan. Di tengah pulau Jawa saya mengunjungi beberapa komunitas di wilayah kabupaten Brebes, selain ke komunitas Sedulur Sikep di Kudus, Pati dan Blora; saya mengunjungi komunitas agama lokal di lereng Gunung Muria dan juga di Banyumas. Di timur beberapa komunitas yang saya kunjungi, antara lain komunitas Tengger di Bromo dan komunitas Osing di Banyuwangi. Secara agak mendalam saya mempelajari sebuah komunitas kecil di Pekuncen, Banyumas. Mereka mendiami sebuah dukuh dan menjalankan berbagai tradisi yang berpusat pada ajaran pepunden mereka Eyang Bonokeling, yang makamnya menjadi pusat ritual mereka. Bagi saya, ketika agama-agama resmi dan besar, yang berasal dari luar Jawa, seperti menelan habis sistem-sistem kepercayaan yang berasal dari Jawa sendiri itu, menarik untuk mengamati mengapa keyakinan-keyakinan yang bersifat lokal itu masih bertahan. Dalam kaitan ini menarik membaca buku baru dari George Quinn (2019) “Bandit Saints of Java: How Java’s eccentric Saints are challenging fundamentalist Islam in Modern Indonesia”, yang menggambarkan praktek Islam Jawa yang berbeda dengan mereka yang dianggap ortodoks.

Pada hari ini sulit untuk menyangkal bahwa Islam telah menjadi agama yang dianggap diikuti mayoritas bangsa Indonesia. Di Pekuncen, Banyumas, dimana tradisi dan ritual ajaran Eyang Bonokeling masih dijalankan secara teratur, ketika ditanya apa agama yang dianut? Mereka dengan penuh keyakinan akan menjawab “Islam”. Setelah saya tinggal agak lama di Pekuncen saya jadi mengerti mengapa mereka begitu. Bagi saya itu sesuatu yang wajar dan bisa diterangkan latar belakangnya. Proses islamisasi di Jawa menurut penelitian Ricklefs yang termuat pada buku ke-3 dari triloginya (Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to the Present) memang tidak ada lagi oposisi terhadap Islam di Jawa. Ricklefs-pun percaya bahwa apa yang disebut agama lokal di Jawa sudah tidak memiliki signifikansi lagi. Bagi saya, apa yang menjadi kesimpulan penelitian Ricklefs yang dilakukan lebih dari sepuluh tahun yang lalu itu perlu diuji ulang melihat tetap dipraktekannya agama-agama lokal di berbaga tempat di Jawa.

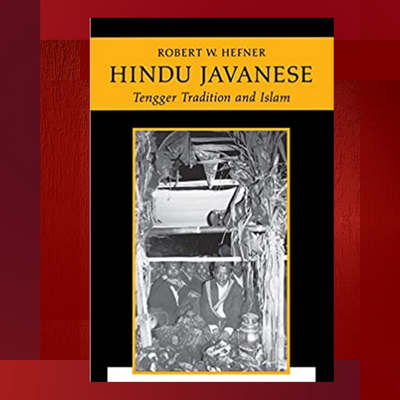

Cover Buku “Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam” (1985), karya Robert W Hefner. (Sumber: amazon.com).

Membicarakan agama lokal menurut saya harus menyinggung Bob (Robert) Hefner yang saat ini menjadi profesor antropologi di Universitas Boston. Hefner menulis disertasinya tentang Orang Tengger, yang dia katakan sebagai orang Hindu-Jawa. Dalam disertasi doktor yang kemudian dibukukan dengan judul. Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam (1985). Hefner tidak begitu jelas mengatakan mengapa memutuskan meneliti komunitas Tengger meskipun dari disertasinya yang dibukukan itu dia melihat bagaimana orang Tengger sebagian besar kemudian menganut Islam sebagai agama resmi mereka. Hefner kemudian kita tahu melanjutkan penelitiannya mengenai berbagai aspek tentang Islam di Indonesia. Hefner memiliki pandangan bahwa Islam compatible dengan demokrasi seperti tertuang dalam bukunya Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia (2000). Hefner mungkin peneliti asing yang dalam dua dekade terakhir membuktikan dirinya sebagai peneliti dan penulis artikel maupun buku-buku tentang Islam di Indonesia dan di dunia yang paling produktif. Bukunya yang terakhir, ditulis bersama Zainal Abidin Bagir (2022) Indonesian Pluralities: Social Recognition and Citizenship in a Muslim Democracy.

Perempuan-perempuan Tengger sedang berdoa. (Fotografer: Bambang AW).

Seorang Dukun Tengger sedang memimpin doa. (Fotografer: Bambang AW).

Menarik untuk mengamati dedikasi dan komitmen Hefner yang memulai karirnya dengan meneliti komunitas Tengger yang kecil kemudian menjadi peneliti Islam yang merupakan agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia yang merupakan negeri terbesar keempat di dunia dari segi jumlah penduduknya. Hari ini jika ada ideologi lain yang penting selain liberalisme dan kapitalisme barangkali adalah Islam. Ketika globalisasi menjadi kendaraan ideologi-ideologi besar untuk menguasai dunia, ramalan Samuel Huntington yang kuliahnya pernah diikuti Hefner, seperti sedang mendekati kenyataan untuk dipertontonkan. Huntington pasca runtuhnya Tembok Berlin menulis artikel di Foreign Affairs (1993) “The Clash of Civilizations?” yang kemudian ditulis dengan lebih afirmatif menjadi buku (1996) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Sudah lebih dari tiga dekade setelah ramalan itu pertama kali dikemukakan sesungguhnya tidak pernah menjadi kenyataan meskipun berbagai peristiwa, antara lain serangan kelompok jihadis ke Amerika Serikat yang dikenal sebagai peristiwa 9/11 itu seperti membenarkan ramalannya. Meskipun saat ini dunia seperti dialihkan perhatiannya dari ramalan Huntington dengan invasi Rusia ke Ukraina, bayang-bayang “Clash of Civilization” itu masih tetap terasa.

Robert W Hefner. (Sumber: Kroc Institute – University of Notre Dame).

Hefner harus diakui sebagai pengamat Islam dan politik Indonesia yang berangkat dari perspektif yang berbeda dengan para pengamat Islam dan politik barat lainnya. Perbedaan itu saya kira bersumber dari pemahamannya yang mendalam berdasarkan etnografinya yang rinci tentang Orang Tengger, sebuah komunitas kecil yang menjadi laboratorium sosialnya untuk melihat bagaimana sebuah transformasi sosial budaya berlangsung. Empatinya yang dalam terhadap agama lokal dan simpatinya terhadap Islam Indonesia yang dimatanya compatible dengan demokrasi membuat pandangannya sangat optimis terhadap perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia yang oleh para pengamat barat lainnya justru dianggap sedang menurun.

*Riwanto Tirtosudarmo adalah peneliti.