Karakter Ilmuwan Gila dalam Film-Film Sains

Oleh Eko Fangohoy

Perluasan karakter atau tokoh membuat suatu cerita klasik menjadi lebih menarik. Karakter yang dulunya menjadi karakter (kuasi)protagonis-antagonis digeser menjadi hanya antagonis dengan menambahkan karakter protagonis-korban. Perubahan yang disengaja ini membuat cerita lebih dramatis dan nuansa psikologis yang diharapkan lebih tercapai.

Hal ini biasa dilakukan dalam adaptasi terhadap novel atau karya-karya tulis populer ke dalam media film. Adaptasi ini tentu dengan harapan jalan cerita lebih menarik dan tentunya dengan penonton (yaitu pembaca versi modern) yang lebih terhibur dan juga lebih banyak. Adaptasi ini bisa dilakukan dengan menambah karakter atau tokoh, atau bisa pula mengembangkan karakter atau tokoh yang sudah ada.

Di dalam novel atau cerita-cerita klasik, biasanya karakter utama adalah tokoh protagonis yang juga adalah pahlawan. Namun, kadangkala, karakter utama adalah tokoh antagonis dengan latar belakang kisah yang menjadi sorotan utama cerita. Dalam teori karakter/tokoh, biasanya tokoh utama menjadi penggerak utama cerita, entah ia tokoh protagonis atau antagonis. Lazimnya, tokoh protagonis diimbangi oleh tokoh antagonis sehingga cerita berjalan dengan baik. Jika tokoh utama terdiri dari protagonis dan antagonis, mereka berdualah yang “bertanggung jawab” menggerakkan cerita.

Mad Scientist: Protagonis ke Antagonis

Karakter mad scientist (ilmuwan gila atau nyentrik) sering diangkat dalam berbagai media, baik cetak maupun film (televisi atau bioskop). Di dalam teknik penulisan karya fiksi, karakter ilmuwan gila ini sebenarnya merupakan salah satu jenis tokoh (stock character) yang lazim dalam karya-karya fiksi sains. Biasanya, walaupun tidak selalu, ia digambarkan sebagai tokoh antagonis. Namun, dibandingkan tokoh atau karakter lain, ia muncul belakangan, terutama karena unsur “science” pun lazimnya baru muncul kemudian. Biasanya, karakter “Victor Frankenstein” dalam novel Frankenstein, or the Modern Prometheus (1818) karya Mary Shelley dianggap sebagai awal dari ilmuwan seperti ini.

Ilmuwan gila dalam film Frankenstein

Tokoh “Griffin” dalam novel fenomenal H. G. Wells, The Invisible Man (1897), mungkin tidak serumit Frankenstein. Jika motivasi Frankenstein tidak bisa dilihat sebagai jahat, motivasi Griffin justru sebaliknya. Watak Griffin sejak awal dipenuhi ketamakan dan kedengkian. Ingin supaya hasil penemuannya bersama atasannya diklaim sebagai miliknya sendiri, ia meninggalkan universitas tempatnya bekerja dan mulai bereksperimen sendirian di apartemen miliknya. Di dalam apartemennya ini, ia berhasil menemukan formula yang bisa membelokkan cahaya serta mengurangi indeks bias pada objek-objek fisik, yang berarti membuat objek-objek tersebut tak kasat mata alias tak terlihat.

Ia beberapa kali mencuri, seperti mencuri uang dari ayahnya untuk membiayai eksprerimennya (yang membuat ayahnya bunuh diri) dan mencuri beberapa pakaian supaya ia bisa “terlihat” lagi. Keadaan “invisible” yang rupanya bersifat permanen ini membuat ia semakin tenggelam ke dalam kejahatan. Setelah meneror orang, akhirnya ia berkonfrontasi dengan Mr. Kemp, kolega di universitas tempat Griffin bekerja. Justru perjumpaan dengan Kemp inilah yang akan menjeratnya ke akhir kehidupannya.

Menurut Karen Ruff, watak tokoh Griffin si mad scientist, berubah “dari obsesi, ke fanatisme, ke kegilaan.” Ia menyebut ilmu yang digunakan oleh tokoh ini sebagai “science without humanity”. Latar belakang Inggris tahun 1890-an pada waktu novel ini ditulis menjadi penguat yang kontras dengan gagasan “fiksi sains” yang digemari pada waktu itu. Segala kemisteriusan sains yang berkembang salah arah rupanya menjadi salah satu sumber gosip menarik masyarakat Victorian masa itu. Wells piawai dalam menggunakan tema ini dalam konteks masyarakat zamannya.

Karakter Griffin yang awalnya seperti merupakan protagonis berubah menjadi seorang antagonis tunggal dalam suatu kisah yang menonjolkan latar belakang fiksi sains. Menurut Ruff, penonjolan oleh Wells ini membuat perkembangan karakter Griffin tidak terlalu tampak. Elaborasi psikologis si mad scientist tidak dilakukan secara mendalam dalam novel ini. Ini mengherankan karena tokoh ini boleh dibilang tokoh dominan dalam cerita ini.

Protagonis Baru: Pengembangan Karakter Tokoh

Dalam film “The Invisible Man” (2020), plot dan setting cerita dikembangkan walaupun premis utama film tidak berubah. Jika Wells menempatkan kisahnya di Inggris pada akhir abad ke-19, film ini menampatkannya dalam konteks Amerika modern masa kini. Mad scientist bernama Adrian Griffin membuat penemuan dalam bidang optik. Berbeda dengan versi novel, Griffin versi 2020 ini menemukan atau membuat pakaian yang bisa membuat pemakainya tidak kelihatan. Berbeda dengan versi novel, mad scientist dalam film garapan Leigh Whannell ini berhasil menemukan pakaian yang bisa diatur sedemikian rupa sehingga si pengguna bisa “menghilang” saat memakainya dan kembali bisa terlihat saat melepasnya.

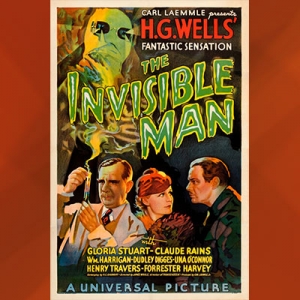

Poster Film The Invisible Man (1)

Berbeda dengan versi novel pula, Whannell, penulis skenario yang juga menyutradai film ini, menambahkan atau memodifikasi beberapa karakter dari yang sudah ada. Karakter James Lanier (Aldis Hodge), seorang polisi, jelas tambahan baru dalam film. Sementara itu, karakter yang menonjol dari film ini adalah Cecilia Kass (Elisabeth Moss). Ia tampaknya merupakan perluasan dari karakter Kemp dalam versi novel. Berbeda dengan Wells, Whannell menjadikan Cecilia Kass sebagai tokoh protagonis. Jika Kemp adalah kolega atau senior Griffin dalam novel maka Cecilia adalah kekasih Griffin. Digambarkan, perempuan ini terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat dengan Griffin—Griffin sendiri selain seseorang yang bergelut dalam bidang sains juga seorang pengusaha yang kaya. Melarikan diri dari hubungan ini, Cecilia mendapat kabar bahwa Griffin bunuh diri dan meninggalkan sejumlah uang yang banyak.

Namun, kejadian demi kejadian membuat perempuan ini curiga bahwa Griffin memalsukan kematiannya dan entah bagaimana sedang mematai-matainya. Teror demi teror pun harus ia alami. Walaupun awalnya sama-sama menjadi korban si mad scientist, tokoh perempuan dalam film ini mengalami penderitaan psikologis (dan fisik) yang luar biasa apabila dibandingkan dengan para “korban” dalam cerita asli Wells. Pada penghujung cerita, karakter korban ini melakukan pembalasan dalam suatu twist plot yang tak terduga kepada Griffin, sang mad scientist.

Mengapa Whannell—yang sukses juga dengan franchise Saw dan Insidious—menciptakan karakter perempuan sebagai tokoh protagonis untuk karya klasik yang jalan ceritanya sudah dikenal lama oleh banyak orang? Selain untuk membuat jalan cerita lebih dramatis, melihat kisah klasik ini dari sudut pandang perempuan (yang juga korban) tentu memiliki dampak yang lebih “horor”.

“Saya pikir, pasti sudah jelas bahwa cara membuat Invisible Man menakutkan bukanlah dengan memfokuskan filmnya pada dia,” kata Whannell kepada Los Angeles Times. “Begitu kita menempatkan si monster di bawah lampu sorot, kita justru membongkar identitasnya. Tidak memperlihatkan sesuatu justru selalu menjadi hal yang paling menakutkan.”

Whannell menilai bahwa film adaptasi pertama atas novel Wells itu (tahun 1933) memang merupakan film horor klasik dengan tempatnya yang penting dalam sejarah horor. “Tetapi itu tidak menakutkan bagi penonton modern,” kata Whannell. “Saya melihat kesempatan untuk membingkai ulang dengan cara yang lebih menyeramkan. Kami tidak ingin mengandalkan pada seni drama horor, kami menginginkannya lebih nyata. Monster yang lebih menakutkan adalah monster yang bisa Anda bayangkan dalam kehidupan nyata. Dia bukan makhluk buas bertaring, tetapi orang yang berada dekat dengan kita.” Kepada The Guardian, ia malah mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, karakter Invisible Man justru semakin hampir bersifat komikal dengan kaca mata hitam yang melayang-layang dan perban yang menutup seluruh tubuhnya.

Poster film The Invisible Man (2)

Tokoh protagonis yang diangkat Whannel sebagai penyeimbang antagonisme si mad scientist adalah seorang perempuan yang awalnya adalah korban. Memunculkan tokoh perempuan yang awalnya adalah korban (kemudian berubah menjadi protagonis) dalam suatu modifikasi plot dari karya sastra yang sudah dikenal bukanlah hal umum. Mad scientist dalam novel Wells memang dimunculkan sebagai tokoh antagonis tunggal, tanpa protagonis (Karen Ruff menilai bahwa tokoh antagonis dan protagonis menyatu dalam diri Griffin). Tokoh-tokoh lain dalam novel Wells hanyalah pengiring atau pendamping yang entah berperan sebagai kaki tangan (Marvel) atau “pembuka jalan” bagi perkembangan pseudo-ilmu yang kelak dikembangkan Griffin (Mr. Kemp).

Dalam film Whannell, kemunculan tokoh protagonis perempuan, selain mememperuncing plot konflik dan memperdalam dimensi psikologi horor, juga memperlihatkan adanya upaya untuk menonjolkan sisi feminin yang cenderung diabaikan Wells dalam novelnya (tentu ini bisa dipahami kalau melihat konteks zaman ia menulis novel tersebut, walaupun di novel-novel Wells yang lain karakter feminin juga muncul, seperti The Time Machine).

Protagonis-Korban yang Juga Pahlawan

Dalam fiksi standar atau klasik, biasanya muncul tiga karakter atau tokoh: pahlawan, penjahat, dan korban. Menurut Kelly Bergstrand and James M. Jasper, penjahat berfokus pada menyalahkan/menyerang orang lain, memberikan target yang jelas untuk bertindak, serta mengintesifkan emosi negatif dan memperkuat identitas grup. Korban— biasanya digambarkan sebagai: baik, lemah, tak bersalah, dan butuh perlindungan—memotivasi tindakan dan menciptakan simpati dan dukungan orang lain. Ia meningkatkan persepsi bahwa suatu masalah tertentu adalah ketidakadilan yang pantas dilawan. Pahlawan menciptakan suatu titik awal untuk bergerak atau bertindak, meningkatkan persetujuan di antara anggota atau pembaca, dan memperkuat komitmen pada gerakan perlawanan. Triad “penjahat-korban-pahlawan” merupakan “triad esensial” dalam protes/perlawanan, mobilisasi untuk perang, mengonstruksi masalah sosial, serta hal lain.

Dalam cerita asli novel Wells, siapa yang menjadi pahlawan? Penonjolan latar belakang fiksi sains serta tokoh (kuasi)protagonis yang berubah menjadi antagonis membuat keberadaan tokoh atau karakter pahlawan cukup kabur. Sementara itu, korban justru terlihat di mana-mana. Namun, dalam adaptasi film atas cerita Wells itu, Whannel justru menambah/memperluas karakter sehingga tokoh protagonis-korban pun hadir menjadi protagonis-pahlawan. Walaupun ini hal yang lazim dalam dunia fiksi (dalam berbagai format media), namun apa yang dilakukan Whannell berhasil menghidupkan plot asli serta mengubah nada psikologis jalan cerita, yang semula bersifat fiksi sains menjadi horor. Apa yang dilakukannya seolah hanya “menggeser” tokoh, tetapi sebenarnya ia menambah bobot yang lebih kuat pada tokoh baru ini. Dengan gender perempuan serta predikat korban yang menjadi pahlawan, protagonis Whannell ini muncul dengan vitalitas yang baru.

William H. Coles mengakui ada bahaya jika penulis kisah fiksi menjadikan korban sebagai protagonis (tokoh utama). Menurutnya, persepsi diri sang korban merupakan hal penting. Ketika persepsi diri negatif merupakan hasil ketidakadilan dari orang lain atau suatu peristiwa, tokoh tersebut dengan mudah terserap dalam ketidakadilan tersebut yang menyebabkan ia tidak bertindak atau lamban. “Kelambanan ini mencegah tokoh dari mendefinisikan ulang diri mereka dan situasi hidup mereka, serta menciptakan emosi negatif … dari orang lain,” katanya. Namun, tokoh atau karakter yang diciptakan untuk mendapatkan kembali sikap hormat pada diri sendiri atau kekuatan, tidak mengharapkan atau menuntut tanggapan atau perasaan simpati dari orang lain, akan menghargai simpati dari orang lain tanpa perlu menuntutnya. Tokoh atau karakter ini akan berfokus pada aksi nyata dengan menolak sikap mengasihani diri sendiri serta melampaui situasi saat kini mereka untuk manfaat orang lain. “Penulis yang memiliki kendali atas kisah mereka bisa, dengan tetap memperhatikan aspek korban dan tanggapan si tokoh, menciptakan fiksi yang hebat jika mereka mewujudkan dalam tokoh mereka sifat yang melampaui yang biasa, gagasan-gagasan yang unik tanpa klise, serta sentuhan pahlawan yang dimiliki oleh tokoh literer luar biasa.”

Dilihat dari sisi itu, Whannel berhasil mengangkat kembali cerita klasik Wells menjadi bisa dinikmati oleh para “pembaca” modern tanpa kehilangan plot aslinya, dengan tidak melarikan diri dari aspek fiksi sains dan kegilaan (madness) si mad scientist.

*Penulis adalah chief editor buku populer-humaniora di sebuah penerbit. Cerpennya berjudul “Omongan” terpilih sebagai salah satu cerpen terbaik dalam Lomba Cerpen Nasional Bertemakan Bebas oleh Rumahkayu Publishing. Terbit dalam buku “Tarian Hujan: Kenangan yang Terus Bersemi” (Rumahkayu Publishing, 2015).

————-

Referensi

Bergstrand, Kelly, dan James M. Jasper. 2018. “Villains, Victims, and Heroes in Character Theory and Affect Control Theory” dalam Social Psychology Quarterly (American Sociological Association).

Coles, William H. “Victims as Characters in Literary Fiction” (https://www.storyinliteraryfiction.com/essays-on-writing/victims-as-characters-in-literary-fiction/

Ruff, Karen. 2016. TheBestNotes Study Guide by Karen Ruff (The Invisible Man by H. G. Wells).

Wells, H.G. 1897. The Invisible Man (https://en.wikisource.org/wiki/The_Invisible_Man)

https://www.theguardian.com/film/2020/feb/17/leigh-whannell-on-reinventing-the-invisible-man-i-want-to-change-peoples-perceptions

https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2020-02-23/invisible-man-elisabeth-moss-leigh-whannell-blumhouse