Wawancara: Beda, Seni Rupa Bali dan Seni Rupa Indonesia

Oleh: Agus Dermawan T.*

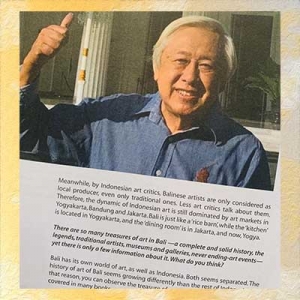

PADA tengah Februari 2026 terbit kitab katalog Bali Art Catalogue volume 3, edisi Januari – Juni 2026. Dalam katalog itu terdapat wawancara Henny Handayani dengan saya, selain wawancara dengan Tossin Himawan, kolektor utama Indonesia. Hasil wawancara itu, yang berjudul Agus Dermawan T: Bali has its own art, dimuat dalam bahasa Inggris.

Kitab ini beredar luas di Bali. Apalagi kitab dibagikan secara gratis, sehingga bisa dibaca para pengelola museum, galeri, art shop, resto, hotel, serta ekspatriat dan turis budaya. Namun meski dijangkau banyak orang, kitab ini tetap hanya beredar di Bali. Dan lantaran berbahasa Inggris, kitab hanya dibaca oleh kalangan yang biasa berbahasa Inggris.

Untuk menyosialisasikan ke kalangan yang berbahasa Indonesia, hasil wawancara itu saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang bisa dibaca di bawah ini. Semoga berguna.

**

Agus Dermawan T: Bali memiliki Seninya Sendiri

Wawancara Henny Handayani dari Bali Art Catalogue.

Henny Handayani dari Bali Art Catalogue, dan Agus Dermawan T. (Sumber: Dokumen)

——-

AGUS Dermawan T. dikenal sebagai kritikus seni, penulis, pengarang, jurnalis, dan juga seniman terkemuka. Ia telah menulis banyak buku tentang budaya. Dari tahun 2006-2009 ia mengadakan beberapa pameran lukisan tradisional besar dan meluncurkan buku berjudul Bali Bravo, Leksikon Pelukis Tradisional Bali dalam 200 tahun. Buku ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (bilingual)

Agus Dermawan T. sering ke Bali, terutama untuk mengunjungi pameran seni, meriset, menulis dan meliput seni Bali, serta diskusi seni.

Ketika ia menghadiri pameran tunggal almarhum Arie Smit, “Poetic Light” di Museum Seni Neka, Ubud, pada tanggal 19 Juli 2025, Bali Art Catalogue mewawancarainya. Apa pendapatnya tentang seni Bali dan seni Indonesia? Berikut hasil wawancaranya.

Kitab Bali Art Cataloque dalam display. (Sumber: Agus Dermawan T.)

Henny Handayani (HH): Apa pendapat Anda tentang seni rupa Indonesia saat ini?

Agus Dermawan T (ADT): Seni rupa Indonesia hari ini, sejak menjelang tahun 2000, berjalan menuju ke kontemporerisme. Bagi saya ini merupakan perkembangan, karena dalam kontemporerisme terselip berbagai prinsip yang sesungguhnya ideal untuk seni. Yakni kebebasan berekpresi, pluralisme estetik, keberanian menggunakan medium baru. Lalu sikap penolakan terhadap batasan baku, serta sikap responsif terhadap isu apa saja yang berkelindan di langit nasional bahkan global. Juga prinsip postmodernisme, yang mempercayai kekuatan lokalisme. Dengan begitu seni rupa masa kini Indonesia mendapat landasan baru. Tapi perkembangan bukan berarti kemajuan. Bukan. Karena kemajuan diindikasi oleh eksekusi karya, atau kualitas.

HH: Bali merupakan pusat penting dan paling konsisten dalam pertumbuhan seni rupa Indonesia. Apa pendapat Anda tentang hal ini?

ADT: Benar, Bali adalah negeri yang paling banyak memproduksi seni rupa. Banyak perupa modern dari luar Bali datang ke Bali, dan berkarya di Bali. Namun, dalam pantauan, para perupa dari luar Bali itu selama di Bali hanya cenderung untuk mencari nafkah, bukan untuk mengembangkan diri, atau mengembangkan konsep-konsep penciptaan yang bisa menggoda wacana seni rupa.

Sementara pelukis asli Bali sendiri oleh pembacaan seni rupa Nasional dianggap sebagai penghasil kesenian lokal, atau bahkan tradisional. Sehingga tidak banyak dibicarakan. Dengan begitu, gelora seni rupa Indonesia masih didominasi oleh Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Bali hanyalah lumbung, sementara dapurnya di Yogyakarta dan Bandung. Meja makannya di Jakarta, dan kini Yogyakarta.

HH: Ada begitu banyak kekayaan seni rupa di Bali – sejarah yang lengkap dan solid, seniman legenda, pertumbuhan seni rupa tradisional dan modern, museum dan galeri, acara seni yang tak pernah berakhir. Namun hanya sedikit informasi tentangnya. Bagaimana menurut Anda?

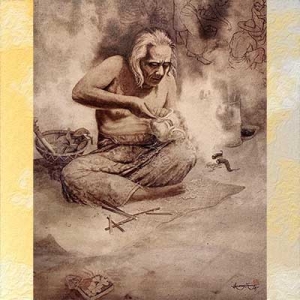

Lukisan Huang Fong, “Legenda Bali, Ida Bagus Made Poleng”. (Sumber: Agus Dermawan T.)

ADT: Bali memiliki dunia seni rupa sendiri. Sementara Indonesia juga punya dunia seni rupa sendiri. Keduanya seolah terpisah. Perkembangan seni rupa di dua wilayah terlanjur tidak dipersatukan oleh sejarah. Dengan begitu khasanah seni rupa Bali dapat dicermati secara khusus dan spesifik. Dan itu sudah banyak dituliskan. Bahkan oleh pengamat seni asing, dari Hans Rhodius, Alison Taylor, Klaus D.Hons, Garret Kam, Bruce Carpenter, Adrian Vickers sampai Jean Couteau.

Namun pengamatan itu lebih banyak ditulis dalam bahasa Inggris, dalam buku yang diterbitkan penerbit luar negeri. Beredarnya juga hanya di Bali dan di luar negeri. Dengan begitu informasi tentang itu juga di luar negeri. Dengan begitu masyarakat Indonesia secara luas tidak sempat mengetahui.

Saya bersama Panitia Bali Bangkit pada 2006 sampai 2009 ingin memperbaiki situasi ini, dengan menerbitkan buku Bali Bravo –Leksikon Pelukis Tradisional Bali 200 Tahun. Buku itu diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris (bilingual). Hasilnya, masyarakat Indonesia mulai memahami seni rupa Bali. Dan kolektor nasional banyak membeli lukisan Bali. Namun setelah tahun 2010 kegiatan ini terhenti. Tidak ada dana. Hahaha.

HH: Sepertinya dinamika seni Indonesia membutuhkan spokespersons yang sangat memahami seni untuk berbicara tentang nilai-nilai estetika dan yang non estetika. Apakah menurut Anda orang seperti itu sudah ada?

ADT: Kita punya banyak wartawan seni yang bisa jadi spokespersons, “juru bicara” seni rupa, termasuk seni rupa Bali. Tapi media yang mewartakan itu menyediakan halaman sangat sedikit. Seni rupa dianggap bukan berita hangat. Padahal di Eropa dan Amerika seni rupa itu berita, seperti halnya politik, ekonomi, sosial. Karena seni rupa sesungguhnya adalah antena sosial.

HH: Mengapa tidak ada? Bukankah banyak penulis seni dan kritikus seni di negeri ini?

ADT: Banyak. Tapi kritikus, analis dan pengamat seni rupa yang bagus-bagus, ramai-ramai jadi kurator. Dengan begitu tulisan di media massa menjadi jarang. Ini karena kurator, dalam undang-undang tak tertulis, dilarang menulis pameran hasil kurasinya sendiri di media massa. Sementara seorang kritikus cum kurator yang mengeritik pameran hasil kerja kurator lain, dicegat perasaan sungkan. Padahal sesungguhnya tidak apa-apa ‘kan, untuk apresiasi. Mengapa mereka pindah profesi? Faktornya, jadi kurator honornya relatif besar. Jadi penulis honornya pasti kecil. Apalagi dengan kenyataan: halaman untuk seni rupa di media massa sangat sedikit.

Satu halaman dari wawancara di Bali Art Catalogue. (Sumber: Agus Dermawan T.)

HH: Ada begitu banyak seniman legendaris di Indonesia, tetapi hanya sedikit buku tentang mereka. Mengapa?

ADT : Penerbit memandang “legenda seni rupa” bukan ikon untuk penjualan buku. Sungguhpun legenda itu dipuja-puja. Legenda seni rupa bukan bintang film, penyanyi, atau tokoh kontroversial politik. Garingnya pasar ini menyebabkan jarangnya penerbitan buku legenda seni rupa. Andaipun ada, itu diinisiasi oleh perupa sendiri, kolektor atau galeri, yang berhubungan dengan pameran yang sedang diadakan. Padahal, dengan adanya buku, legenda itu pelan-pelan akan hidup. Dan bacaan atasnya akan dicari orang.

Saya sendiri secara mandiri sudah menerbitkan puluhan buku tentang monografi legenda seni rupa. Buku itu saya biayai dan saya edarkan sendiri, dengan label Yayasan Seni Rupa AiA. Pada kemudian hari penerbit Gramedia dan KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia berminat menerbitkannya. Banyak buku saya diterbitkan oleh KPG. Meski pasarnya tidak seperti buku novel, mereka mau.

Tapi ada sejumlah judul buku saya yang beredar luas. Yang membaca bukan hanya para pelaku seni, tapi masyarakat awam dari komunitas sosial yang beragam. Saya pernah bertemu dengan sekumpulan pembaca buku saya dari Sibolga, Balikpapan, Mataram, Manado, Banyuwangi.

Saran saya, sebaiknya seni rupa dan tokoh seni rupa ditulis secara populer dalam bentuk cerita, agar memikat pasar. Meski bagian yang berilmiah-ilmiah jangan ditinggalkan.

HH: Sejauh ini, berhubungan dengan penerbitan itu, apakah ada dukungan dari pemerintah Indonesia, misalnya kementerian?

ADT: Kementerian Kebudayaan di bawah Fadli Zon ada harapan untuk urusan penerbitan buku itu. Dia adalah intelektual, kolektor buku dan pembaca buku. Tahun ini Pak Menteri bisa diimbau menerbitkan “Ismen” – Instruksi Menteri mengenai penerbitan buku seni. Mengingat dulu ada buku “Inpres”, Instruksi Presiden untuk penerbitan buku.

HH: Saat ini, isu kecerdasan buatan atau AI telah mengambil begitu banyak peran dalam kehidupan modern kita, termasuk seni. Apa pendapat Anda tentang hal ini?

ADT : Artificial Intelligence atau AI seharusnya menjadi asisten saja dalam olah kreatif. Sejauh ini – di Indonesia – AI belum menghadirkan “jiwo ketok” atau “jiwa tampak” seniman dalam karya visual. Namun AI adalah tantangan.

Beberapa bulan lalu ada lelang seni visual AI di New York, “Augmented Intelligence”. Lelang itu berhasil. Tapi ada penolakan ramai atas acara itu. Media online Cryptotimes, yang biasa membahas soal kripto, merespon kegelisahan seniman. Dicatat bahwa protes tak hanya datang dari para seniman selingkup Amerika, tetapi juga dari seluruh dunia. Sehingga sampai sebelum acara lelang dilakukan, sudah ada 6.490 seniman menandatangani surat gugatan.

Apalagi publik membaca bahwa karya-karya AI tersebut dilelang dengan harga antara 10.000 sampai 250.000 dolar Amerika. Harga yang dianggap terlampau ohoooy untuk karya teknologi. Padahal karya-karya tersebut bisa diterbitkan dalam jumlah berganda-ganda. Tidak seperti seni rupa manual yang pada hakikatnya tercipta secara tunggal saja. Suatu faktor yang menyebabkan karya seni rupa manual layak mahal harganya.

Lukisan Bali kontemporer di atas kertas, karya Kuncir Satya Viku. (Sumber: Agus Dermawan T.)

HH: Sebagai kritikus, apa momen paling menyenangkan dan paling tidak menyenangkan, terkait dengan proses kerja Anda di masa lalu?

ADT: Bagi kritikus semua peristiwa seni rupa itu menyenangkan. Karena, yang tidak menyenangkan adalah hal merangsang sebagai bahan berita. Sementara yang menyenangkan adalah berita gembira bagi seni rupa. Hadirnya seni rupa yang buruk rupa adalah bahan cerita yang menghidupkan pemikiran seni rupa. Munculnya seni rupa yang estetik, artistik dan berbobot adalah kabar referensial bagi seni rupa.

Oya, ada sejumlah momen yang membuat saya tidak bisa tidur. Yakni ketika mengetahui ada sejumlah perupa yang berhenti berkarya karena pamerannya saya kritik di koran nasional. Isterinya bilang: – Suami saya mempersiapkan pameran tunggal selama sepuluh bulan. Semua modal di rumah terkuras untuk pameran ini. Ujung-ujungnya dikritik dan dimatikan pasarnya. Kami bangkrut. Suami saya kecewa dan memilih pensiun -. Saya menyesal.

Info saja. Sejak beberapa puluh tahun lalu saya menulis kritik seni jurnalistik akademis. Artinya penulisan seni dengam imbuhan kritis, dengan tema yang mengikut arus isu sosial yang berkembang. Ini untuk menghindari agar saya tidak terpaku kepada event pameran. Andaipun berangkat dari pameran, tulisan akan berusaha menyentuh isu sosial yang aktual, agar dibaca orang.

Dikatakan akademis, karena yang tertulis tetap bersandar kepada parameter yang mengacu kepada teori-teori seni akademi. Sehingga tetap terukur. Apa yang saya lakukan tentu saja tidak orisinal. Karena saya hanya mengikuti kerja tokoh journalistic criticism internasional, seperti… emmm…Tyler Green, Calvin Tompkins. Juga Christopher Knight, Robin Cembalest. Tulisan mereka sangat banyak pengaruhnya. ***

——–

Henny Handayani. Sarjana sastra Inggris, pengamat budaya dan seni Bali, jurnalis Bali Art Catalogue.

Agus Dermawan T.Kritikus, penulis buku. Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025.