A N T I P O S E: Mengenang Jim Allen Abel (1975-2026)

Oleh Hendro Wiyanto*

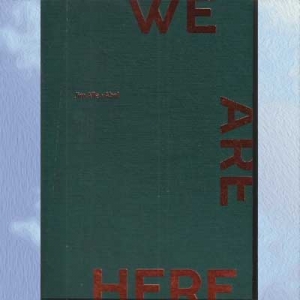

“Bung, ada di mana? Saya pengin mengiringi kepergianmu, membuka-buka lagi bukumu, ‘WE ARE HERE’.

Jim Allen Abel (1975-2026) Arsip Lawangwangi Creative Space (2019)

Jim Allen Abel, ‘WE ARE HERE’ (2019) Arsip kurir

[…] It is well nigh impossible to see anything as not landscape, given that we cannot detach our looking from the culturally constructed lenses and frames that make what we see look like what we expect to perceive, and, also, given our wish to provide ever more inclusive definitions of the term “landscape” such that it attends to everything from the land itself to the economies and networks of goods and people that circulate throughout and across the globe. […]What to do when landscape theory winds up, necessarily, as the theory that must account for everything? – Rachel Ziady DeLue 1

“Frankly, have you ever heard of anything stupider than to say to people, as they do in film schools, not to look at the camera?” 2

Seri foto yang dikumpulkan di dalam buku ini adalah beberapa dari proyek fotografi lanskap yang dikerjakan oleh Jim Allen Abel. Jimbo—sapaannya sehari-hari—melakukan pendekatan lanskap yang tidak biasa. Lanskap bagi Jimbo tidak sekadar berarti bentang alam. Foto-foto yang biasanya dikerjakan oleh para fotografer “profesional” mengenai alam dan kebudayaan di Indonesia adalah contoh-contoh yang lebih mendekati lanskap dalam arti harfiah sebagai bentang alam. Foto bentang alam menggambarkan kedekatan antara alam dan kebudayaan. Pola-pola kebudayaan berhubungan dengan kondisi dan potensi alam, dan alam dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelbagai ekspresi kebudayaan.

Jimbo mempertimbangkan bentuk-bentuk peristiwa pada foto-foto lanskapnya. Peristiwa itu berlangsung di sebuah tempat atau ruang tertentu, dengan keragaman dan kekhasan interaksi orang-orang di dalamnya. Fotografi Jimbo memaknai lanskap sebagai konfigurasi silang antara bentang alam dan peristiwa. Sejajar dengan kutipan di atas, lanskap menandai “suatu definisi inklusif yang digunakan untuk memaknai semua hal, dari permukaan bumi hingga ranah ekonomi dan jejaring antara komoditi dan orang-orang yang berlangsung di seluruh dunia.”

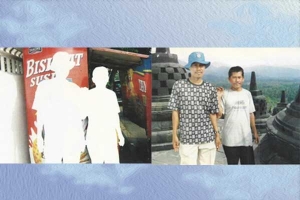

Serangkaian foto yang diberi tajuk “We are here” ini mulai dikerjakan Jimbo sejak 2013. Seri ini telah mengingatkan sebuah proyek fotografi yang dilakukan oleh kelompok MES 56 —Jimbo adalah pendiri dan anggota komunitas fotografi ini— dengan tema pelesiran beberapa tahun lalu (2004). Proyek etnofotografi MES 56 ini dikerjakan dengan melakukan wawancara atas sejumlah orang—dari tukang parkir hingga direktur lembaga kebudayaan—perihal tempat-tempat pelesiran (di Yogyakarta) yang diangankan untuk dikunjungi. Melalui penggabungan dua foto yang berbeda, dihasilkan foto baru dengan subyek-subyek yang tertampilkan berlatar obyek wisata tertentu.

Foto-foto yang telah diolah adalah bukti baru bahwa mereka “sudah pernah pelesir” di tempat-tempat itu. Dengan kata lain, fotografi pelesiran dalam proyek etnofotografi ini diam-diam telah “melampaui penglihatan” atas sebuah foto yang selama ini dianggap riil. Meminjam ungkapan mengenai film, “[…] film is not just a merely visible object, but beyond that, it is “an act of seeing that makes itself seen, an act of hearing that makes itself heard, an act of physical and reflective movement that makes itself reflexively felt and understood…”3 Alih-alih sebagai bukti sahih mengenai peristiwa pelesiran, foto-foto itu menampilkan kesahihan angan-angan sebagai “realitas” di dalam fotografi yang melampaui yang tampak atau faktual. Hanya dengan cara memahami wacana proyeknya secara cermat maka kode-kode pada foto-foto pelesiran itu bisa “dibaca”.

MES 56, Pelesiran ke Yogya / TEMPO, 14 November 2004

Proyek fotografi “Pelesiran ke Yogya” oleh kelompok MES 56 membuktikan kesahihan pose di dalam sebuah foto. Akan tetapi, pada seri foto-foto pelesiran di buku ini, Jimbo justru mau menunjukkan pendekatan lain mengenai pose. Pose yang kita jumpai pada foto-foto Jimbo ini justru adalah antipose.

***

Adalah Henri Cartier-Bresson (1908-2004), fotografer kondang yang menyandarkan kesahihan dan keotentikan peristiwa pada selembar foto melalui tangkapan kamera atas momen-momen menentukan. Dia mengatakan bahwa memotret adalah perkara mudah, bahkan bisa dibilang tidak ada artinya. Kata Bresson, yang jauh lebih sulit adalah “melihat”, yakni memandang, menentukan dan akhirnya memotret subjek-subjek foto pada “decisive moment” yang krusial itu. Mirip intuisi seorang pemain bola yang memutuskan menendang bola langsung ke gawang lawan atau pemain pingpong yang memastikan dalam sepersekian detik bahwa ia mesti men-smash bola kecil yang meluncur ke arahnya.

“Fotografi tampak sebagai aktivitas yang sangat mudah, tapi sesungguhnya merupakan hal yang samar-samar, tanpa batas-batas yang tegas, suatu aktivitas yang rumit, yang satu-satunya “persamaan yang ada” bagi para pemotret hanyalah instrumen itu sendiri”. Begitu kata Bresson dalam suatu wawancara dengan wartawan majalah TEMPO.4

Sesudah 1945, Bresson mengunjungi Indonesia untuk merekam berbagai kejadian yang dekat dengan proklamasi kemerdekaan. Foto-fotonya yang terkenal untuk masa ini adalah mengenai Presiden Soekarno dan suasana di sekitar istana. Dia tidak hanya memotret, tetapi juga menuliskan catatan tentang peristiwa yang telah direkamnya melalui kamera.

Salah satu cuplikannya:

“Keesokan harinya, di lapangan terbang tibalah Presiden, dengan daya tariknya yang besar dia turun dari kapal terbang Garuda. (Garuda adalah burung suci yang mengangkut Dewa Wisnu, sang pemelihara dunia). Kursi prada model Raja Prancis Louis XVI yang dibawa oleh jip siap sedia, tetapi dia jarang menggunakan kesempatan duduk di lapangan terbang. Dia menunggu sambutan massa, hal yang memberikan kegembiraan luar biasa, yang bersifat kebaktian. Saya menjepret dengan kamera sambil berlari-lari, sambil berharap-harap semua tertangkap pada film. Kami tiba di Istana setelah mendobrak massa yang membuat hawa menjadi panas luar biasa. Kami, Bob dan saya, pasti kelihatan aneh. Sebuah podium kecil, sangat rapi, telah disediakan di pinggir jalan halaman rumput Istana, tetapi massa sudah melewatinya dan berada di depan tangga Istana. Di puncak tangga, Presiden menguasai reaksi massa dengan pidatonya, seperti seorang pemimpin orkestra.” 5

Kehadiran Bresson sebenarnya menandai periode dalam sejarah (fotografi di Indonesia), ketika “fotografer Indonesia merebut kembali ruang yang selama berabad-abad dijauhkan dari mereka…[…] Para juru kamera Indonesia memotret dengan jarak dekat, menganugerahkan proporsi yang sama pada orang biasa maupun pemimpin.”6 Catatan Bresson meninggalkan gambaran, Soekarno yang “seperti seorang pemimpin orkestra” itu memiliki naluri untuk berpose. Dan seorang fotografer yang tahu akan pentingnya “portraiture” akan berupaya menangkap pose terbaik pada suatu momen tertentu.

Ingatlah sebuah adegan pada foto terkenal lain saat Soekarno menyambut kedatangan dan memeluk Jenderal Soedirman di istana kepresidenan. Soekarno dikatakan telah “merekayasa” foto itu. Sang jenderal gerilya yang tengah berdiri di hadapan segera dipeluknya saat ia melihat fotografer Frans Mendur dari IPPHOS (Indonesian Press Photo Service) datang dan siap mengarahkan kamerannya kepada dirinya. Bahkan adegan itu sempat diulang setelah Soekarno bertanya kepada Mendur, “Dapat fotonya?”, dan dijawab Mendur dengan “Terlalu cepat.”7 Dan, hanyalah Soekarno sebagai fokus kamera sang fotografer IPPHOS yang menunjukkan “pose” dengan membuka mulutnya ketika ia berpidato di tangga istana kepresidenan setiba dari Yogyakarta —pada 29 Desember 1949.

(Kiri): Presiden Soekarno memeluk Panglima Besar Jenderal Soedirman di Istana Presiden Yogyakarta, 1949. (Foto Frans Mendur, IPPHOS Remastered Edition, Galeri Foto Jurnalistik Antara, 2013; kol YS). (Kanan): Presiden Soekarno berpidato di depan Istana Merdeka, 28 Desember 1949 setelah ia kembali ke Jakarta dari Yogyakarta. (Foto Alex Mendur-IPPHOS Remastered Edition, 2013; kol YS)

Salah satu segi penting di dalam fotografi potret adalah apa yang disebut dengan “portraiture”. Portraiture mencakup hal-hal yang berkenaan dengan penampakan, raut wajah, pose atau sikap dan tatapan subjek yang dipotret. Jika Bresson menggunakan istilah “aktivitas samar-samar” untuk fotografi, kita bisa memaknainya sebagai upaya pemotret yang harus menengahi antara objek yang diamati dan pengamatannya sendiri ketika obyek pengamatan tidak selalu menjadi satu-satunya sasaran yang dipotret.

Roland Barthes pernah mengatakan, bahwa pose merupakan salah satu prosedur (yang menghasilkan) konotasi ketika kita menatap sebuah foto. Pose adalah konotasi yang melahirkan pesan. Prosedur lain adalah efek-efek trik atau kiat dan objek-objek (di sekitar subjek yang difoto). Konotasi adalah pelapisan makna kedua pada pesan utama foto. Konotasi merepresentasikan sebuah kode atas foto yang sejatinya merupakan sebuah turunan sempurna—“perfect analogon”—atas realitas. Ke-analog-an sempurna inilah yang menjadikan sebuah foto adalah “realitas” yang tidak membutuhkan jembatan penghubung dengan realitas yang dipotretnya, sebagai “pesan tanpa kode”.

Sebuah pose pada foto —misalnya saja Soekarno yang memeluk Jenderal Sudirman tadi — menurut Barthes menyiapkan pembacaan atas petanda atau “isi” konotasi itu. Sebuah foto dengan pose akan termaknai dengan jelas karena tersedianya gudang penyimpanan sikap-sikap stereotip yang membentuk elemen-elemen siginifikasi yang sudah jadi. Gudang itu kita namai “kebudayaan”, yang materinya tersebar pada tradisi seni lukis, teater, sekumpulan gagasan, metafora, dan sebagainya.8

Mengenai pentingnya pose, lihatlah misalnya foto-foto kontemporer Nikki S. Lee yang memaksudkan posenya adalah suatu kisah, perihal person dan bukan-person. Pose-pose individual yang terasa dingin pada karya foto Rineke Dijkstra bagaimanapun mau menggambarkan perubahan penampakan raut subjek yang dipotret, dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Cindy Sherman memotret dirinya sendiri, berulang-ulang dengan pelbagai dandanan untuk membuka tabir konstruksi wacana perempuan dalam berbagai peran mereka. Ribuan foto tokoh populer mashyur oleh Annie Leibovitz—dari Demi Moore bunting sampai ekspresi ketuaan Louise Bourgeois (1911-2010) yang mencekam— adalah konstruksi simbolis pose.

Rineke Dijkstra, Wormer, June 23, 1996. Rineke Dijkstra, Leidschendam, June 25, 2003 (https://prix.pictet.com/cycles/consumption/rineke-dijkstra

Cindy Sherman, Untitled, 1983 (Photography Speaks, 66 Photographers on Their Art, Aperture-The Chrysler Museum, 1989)

Ringkasnya, pose adalah presentasi subjek foto yang sadar atas identitas/person—atau nonidentitas/nonperson—subjek itu sendiri bagi sang fotografer; tindakan yang memastikan bahwa identitas itu tetap terjaga ketika subjek dipotret. Subjek foto memang berpose untuk sang pemotret. Pemotret membiarkan objek atau subjek fotonya menyukai foto-foto tentang mereka sendiri, atau menurut selera mereka sendiri. Zwelethu Mthethwa fotografer orang-orang migran di Afrika Selatan menceriterakan perihal subjek-subjek fotonya yang selalu nampak rileks, “Mereka berpose untuk saya/ pemotret karena “saya tidak pernah benar-benar mengarahkan orang-orang untuk mengatakan bagaimana berpose”.9

Pose tentunya adalah kebudayaan itu sendiri, bukan alam. Antipose bukanlah anti-kebudayaan, akan tetapi untuk menciptakan ruang kebudayaan yang “tidak sadar” pada latar kesadaran subjek yang dipotret. Jika ketika memotret suatu tempat, seorang pemotret tidak pernah sekadar memotret bentang alam tetapi memotret kebudayaan, maka memotret subjek yang difoto bukanlah sekadar menangkap sosoknya, tetapi juga menyadari pose-nya.

Khasanah fotografi wisata adalah himpunan pose yang nirbatas. Alih-alih menunjukkan hadirnya interaksi kebudayaan, turisme budaya justru adalah cara ampuh untuk membuktikan keeksotikan (pose). Ketika sejumlah pribumi Kenya meminta para turis Jerman berpose untuk mereka—dan bukan sebaliknya yang sudah menjadi klise—para turis itulah yang kemudian tersinggung. Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan mengadukan kejadian itu kepada polisi setempat.10

***

Antipose adalah anti-potraiture yang sejauh ini identik dengan pose sadar. Antipose adalah pose ketidaksadaran yang ditangkap melalui kamera Jimbo di depan berbagai artifak, tilas sejarah dan alam atau lingkungan buatan yang sudah ribuan kali disinggahi orang-orang. Tampaknya, yang paling bermakna pada foto-foto portraiture yang terdiri dari sejumlah orang yang pelesiran itu —laki-laki, perempuan, umumnya kalangan remaja dan dewasa, dengan identitas busana plesiran atau “seragam” apa saja—bukan lagi soal latarnya, tetapi peristiwa berfoto dan bumbu kisah-kisahnya. Kumpulan berbagai ekspresi, raut wajah, tatapan, gaya atau pose itu membentuk fasad manusia di tengah bentang alam. Pada foto-foto antipose Jimbo, semua itu hanya terbayangkan dari arah belakang, dari sisi pemotret antipose. Sebagai kumpulan portraiture, mereka harus selalu menghadap ke arah kamera—untuk menampilkan sekeren-kerennya pose—akan tetapi sang pemotret antipose “memaksa” mereka untuk memunggungi kamera.

Jim Allen Abel Ruang Mes 56 70 49’ 18.3” S 1100 21’59.9” E (2015)

Jimbo mengatakan perihal foto-foto lanskap antiposenya:

“Mereka pelesir ke banyak sekali tempat, tetapi mereka tidak benar-benar mengalaminya. Yang ada di dalam benak mereka adalah (mengunggah foto-foto itu segera ke) jejaring media sosial. (Bagi mereka) lanskap hanya sekadar disaksikan dari jarak jauh, tidak sungguh-sungguh mereka alami.”

Ruang bagi pemotret antipose adalah ruang ketidaksadaran pose. Ketidaksadaran pose bisa berarti ketidaksadaran subjek-subjek foto. Kita tahu betapa maha-pentingnya latar, suatu konstruksi yang membuat citra, sosok, benda atau bentuk apa pun mempunyai alasan kehadiran, cerita dan makna yang berbeda dibandingkan dengan situasi berlatar yang lain. Dengan hadirnya subjek-subjek foto yang berpose, latar atau lingkungan sekitar (bentang alam, artifak sejarah atau objek-objek lain yang hadir bersamaan dengan itu semua) secara konkret menjadi natar.

Secara paradoksal, pada foto-foto Jimbo di dalam seri pelesiran ini kita “menikmati” latar/natar yang justru absen, yang telah diintensikan secara sadar oleh subjek-subjek yang difoto oleh pemotret yang lain (pemotret pertama). Akan tetapi, melalui teks-teks judul kita “menyaksikan” atau membayangkan latar/natar yang tertangkap oleh foto-foto ini yang tak lain adalah lingkungan artifak sejarah terkenal di Jawa Tengah berupa candi (Borobudur, Prambanan, Plaosan, Lumbung, Sewu), bentang alam dan lingkungan buatan di sejumlah kawasan (Pantai Watukarang, Tebing Breksi, Kaliurang, hutan pinus, Malioboro, Bumi Sangkuriang). Pada proyek pelesiran MES 56 kita menyaksikan, peristiwa diciptakan melalui penggabungan dua foto (subjek dan latar/natar), seri foto Jimbo “We are here” justru meniadakan (portraiture) subjek dan latar/natar.

Jim Allen Abel (Atas, tengah dan bawah) Candi Borobudur 7036’27.0”S 1100 12’ 13.7”E (2015)

Seri foto antipose ini menjadikan si pemotret kedua menjadi latar/natar bagi si pemotret “asli”. Jimbo, sang pemotret (kedua) tidak melepaskan diri dari subjek fotonya, tetapi tidak mengikatkan diri pada pose. Ketika ia memilih dengan bebas sudut pandang antipose, ia berada di suatu titik antara subjek yang dipotret dengan latar/natarnya yang kini justru tidak hadir di dalam foto. Pada ruang inilah ia justru menikmati kejelasan pose-tubuh subjek-subjek fotonya, seperti yang dikatakannya, “Semua gestur (tubuh subjek terpotret) akan samar jika kita melihatnya dari arah depan. Tetapi (jika kita menatapnya) dari arah belakang, bahkan semua menjadi jelas.” Dengan kata lain, meski mengabaikan subjek-subjek (portraiture)-nya, foto-foto antipose Jimbo justru sebaliknya mendekatkan pemandang kepada subjek-subjek itu dari sisi yang lain. Sudut pandang kameranya terasa berjarak dengan subjek-subjek itu, tetapi menunjukkan sikap pemotretnya yang tetap dekat.

Jim Allen Abel Kraton Yogyakarta 70 48’ 18.9”S 1100 21’ 51.2”E (2019)

Jim Allen Abel The Lost World Castle 7036’15.3” S 110027’ 05.0”E (2019)

Sering dikatakan, visibilitas atau daya penglihatan selalu mengandaikan jarak antara pemotret dengan objek yang dipotret. Secara paradoksal, pada foto-foto ini jarak dengan subjek-subjek portraiture yang tengah berpose kini menjadi kesadaran antipose Jimbo, dan sebaliknya ketidaksadaran pose subjek fotonya adalah jarak kesadaran antara pemotret dengan subjek-nonportraiture -nya. ***

Jakarta, 12 Juni 2019.

*Hendro Wiyanto, kurir

*Teks pengantar pada We are Here (Bandung: Lawangwangi Creative Space, 2019) Catatan akhir

Catatan Kaki

1 Rachel Ziady DeLue “Elusive Landscapes and Shifting Grounds” dalam Landscape Theory (edited by Rachel Ziady DeLue and James Elkins) (New York: Routledge, 2008), hlm. 10.

2 M. Zamzam Fauzanafi, “Film and the (In)Visible”, dalam Melampaui Penglihatan, Kumpulan Esai Antropologi Visual tentang Media (Audio) Visual, Seni dan Penonton (Yogyakarta: Rumah Sinema), hlm. 82.

3 Ibid., hlm. 88.

4 Kunang Helmi, “Dunia Hitam Putih Cartier-Bresson”, majalah TEMPO, 17 Agustus 1991.

5 Kunang Helmi, majalah TEMPO, ibid.

6 Yudhi Soerjoatmodjo, “Tantangan Ruang: Fotografi di Indonesia, 1841-1999”, dalam Cerita Sebuah Ruang, Menghidupi Ekspetasi: Membaca Fotografi Kontemporer Indonesia Melalui Praktik Ruang Mes 56 (Jakarta: Indo Art Now, 2015), hlm. 29.

7 Arbain Rambey, “Rekayasa Foto Politik dan Masalah Pencitraan”, Rubrik Klinik Fotografi, harian KOMPAS, Selasa, 3 Januari 2012.

8 Roland Barthes, Image Music Text, Essays selected and translated by Stephen Heath (London: Fontana Press, 1977), hlm. 22.

9 Susan Bright, Art Photography Now (London: Thames & Hudson, 2005), hlm. 38.

10 Steven M.Leuthold, Cross-Cultural Issues in Art, Frames for Understanding (New York and London: Routledge, 2011), hlm. 19.