Telaga Narcissus di “Your Curious Journey” Olafur Eliasson

Oleh Razan*

Karya Olafur Eliasson “The Weather Project” saya sematkan pada catatan saya sebagai salah satu referensi ketika karya “ Fajar Di Ufuk Barat” sedang saya kerjakan pada tahun 2021. Referensi ini saya dapatkan dari mbak Melati Suryodarmo, guru yang selalu bermurah hati membagikan tajuk karya dan nama seniman yang menurutnya penting untuk diketahui dan dipelajari. Ketika itu, saya tertarik untuk menghadirkan suasana sore hari di Solo. Bagi saya, suasana tersebut dapat memberikan pantikan kuat atas tema peralihan, yang menjadi poros di karya pertunjukan ini. Olafur Eliasson menjadi salah satu seniman yang saya tuju untuk dipelajari, baik dari gagasan maupun teknik kekaryaannya yang telah lama bekerja dengan fenomena-fenomena alam sebagai inspirasinya.

Meskipun mbak Melati memberikan referensi tersebut, dia pula yang tetap tajam menanyakan pertanggungjawaban saya ketika menyematkan karya “The Weather Project” sebagai referensi. Saya menjelaskan ketertarikan saya pada bagaimana karya itu dapat menghadirkan fenomena alam sebagai satu instalasi ruang, yang bagi saya inspiratif untuk ide skenografi. Selain itu, bagaimana karya tersebut memberikan pengalaman kepada publik yang hadir, tidak hanya sebagai objek yang berjarak, namun publik bisa merasa hadir bersama dengan karya tersebut. Kemudian, saya ingat mbak Melati melontarkan pertanyaan yang menohok bagi saya,” apa kamu sudah lihat langsung karyanya?”. Pertanyaan ini berbuah diam di mulut saya untuk beberapa saat.

Betul juga, saya bisa mengatakan itu atas dasar apa? Ketika saya hanya dapat melihat dari foto, video, dan tulisan, pernyataan itu hanya sebuah kesimpulan yang saya bayangkan dari arsip-arsip tersebut. Meskipun bisa saya jelaskan sumber asalnya, simpulan tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya karena itu belum menjadi pengalaman yang saya miliki. Di titik itu saya menyadari kehadiran langsung menjadi pondasi penting untuk mengukuhkan apakah tubuh saya benar-benar mengalami apa yang saya asumsikan sebagai sebuah pengalaman.

Saya kira pertanyaan itu menjadi baik karena menguji kedalaman saya dalam memahami setiap acuan yang saya pilih, sekaligus sebagai benih yang menumbuhkan keingintahuan saya untuk menubuhkan pengalaman dari karya yang saya temui. Sehingga ketika Museum MACAN menghadirkan pameran karya-karya Olafur Eliasson, ada dorongan dalam diri saya untuk hadir tidak hanya sekadar menonton namun untuk mengalami karyanya secara langsung, serta mengisi lubang kosong yang ada sejak pertanyaan Mbak Melati terlontar kepada saya beberapa tahun lalu.

—

Your Curious Journey

Pameran tunggal Olafur Eliasson bertajuk “Your Curious Journey” merupakan pameran tur Asia-Pasifik yang di diselenggarakan di sejumlah museum seperti Singapore Art Museum, Auckland Art Gallery Toi o Tamaki, dan Taipei Fine Arts Museum. Saat ini, pameran berlabuh di Museum MACAN sejak tanggal 29 November 2025, berlangsung sampai dengan 12 April 2026 sebelum tur ini dilanjutkan dan ditutup di Museum of Contemporary Art and Design, Manila. Di Museum MACAN, pameran ini menghadirkan 12 karya yang terdiri karya lukis, foto, patung, dan instalasi, yang beberapa di antaranya adalah koleksi museum dan karya yang hadir sebagai bagian dari tur pameran ini.

Saya datang bersama teman baik saya, Mangtri, seorang seniman tari muda asal Bali. Pameran ini memulai alur dengan menempatkan publik untuk berada di depan karya, sebelum kemudian perlahan “ditelan” masuk ke dalam karya. Setelah berkutat di antara spanduk dan papan iklan yang bertaburan di tengah Jakarta, pameran ini memberikan pikiran saya kesempatan untuk sedikit istirahat. Alih-alih menawarkan siratan narasi dan cerita yang kerap saya temui di karya-karya seni rupa lain, saya mendapati pengalaman dari karya-karya Olafur Eliasson semacam memandangi pepohonan atau aliran sungai. Dalam hal ini, saya mencoba menekankan poin “pengalaman” dengan membongkar kata tersebut dan menggarisbawahi kata “alam” di dalamnya. Karya-karya Olafur Eliasson menghadirkan fenomena alam sebagai elemen yang mewujud kembali dalam bentuk yang lain, sering kali terasa “dibersihkan”. Saya merasa perlahan diistirahatkan dari dorongan untuk memahami, karena karya-karyanya bagi saya sama sekali tidak berupaya untuk membuat saya “mengerti”, namun karya ini mengajak saya untuk “mengalami”.

Lorong cahaya menuju “Yellow Corridor” (1997) (Dok. I Komang Tri Ray Dewantara / Mangtri)

Experience atau Pengalaman?

Berbeda dengan kata “experience” dalam bahasa inggris yang dapat diperas artinya sebagai “perlintasan / melewati / passage / pass through”, di dalam bahasa Jawa yang di Indonesia justru menempatkan kata alam dalam proses mengalami sebelum menjadi pengalaman. Dalam hal ini saya mencoba memahami dengan tubuh untuk membongkar kata dan bahasa, yang kemudian melahirkan tafsir rasa bahwa pada kata “pengalaman” ada upaya untuk menubuhkan alam (yang mungkin dapat diperluas maknanya sebagai semesta atau realitas) sebagai ruang-waktu yang dihadiri dan disaksikan, untuk diresap menjadi seonggok ingatan yang mendarah-daging di dalam tubuh. Hal ini yang saya kira tidak hadir pada kata “experience”, tentu karena kedua kata memiliki titik hulu yang berbeda, tanpa bermaksud meninggikan atau merendahkan antara satu dengan yang lain.

Pada karya Olafur Eliasson yang saya saksikan di dalam pameran ini, saya dapat merasakan ada sesuatu yang satu demi satu mengalir dan terserap dalam tubuh saya, seperti embun pagi yang masuk ke sela-sela lumut yang kering. Rasanya menggugah, terkadang sedikit bergidik meskipun ruangan tidak begitu dingin.

Saya mencoba untuk sedikit meletakan kekaguman saya, agar dapat menerima semua informasi yang dapat dialami di dalam pameran ini. Seperti kipas angin pada karya “Ventilator” (1997) , saya sendiri membiarkan diri saya terombang-ambing karena gelombang yang diciptakan oleh karya-karya di pameran ini. Saya mencoba mengikuti insting yang mengajak diri saya untuk berjalan, berdiri, jongkok, menyipitkan mata, mengangkat tangan, berputar-putar. Karyanya memberikan pengalaman rasa yang beragam, berdasarkan sudut padang yang kita pilih dan cara saya dalam mencerap karyanya.

Eksplorasi sudut pandang dan cara mencerap yang saya lakukan juga ikut membentuk wujud yang tampak. Pengalaman ini kemudian berkembang tidak hanya sebagai pengalaman individu, namun juga menjadi pengalaman bersama. Adanya Mangtri yang senang bercanda dan juga tergugah rasa penasaran kemudian menjadi partner yang menarik untuk memperhatikan perubahan yang terjadi pada tubuh kami berdua, serta bagaimana perubahan itu juga turut mengubah wujud karya di dalam ruang pameran. Maka, bukannya tidak mungkin kami berulah sedikit konyol, sebagai bagian dari proses memperhatikan. Sesekali terbesit di benak saya, apakah pengalaman ini juga dirasakan oleh orang lain yang memandang pameran dengan layar ponselnya yang tegak dan kaku.

Kabut Pikiran

Sebagian dari ratusan Mangtri yang sedang memotret saya yang sedang memotret dirinya (Dok. Pribadi)

Semakin diperhatikan, semakin terasa bahwa karya ini terus menyentil-nyetil halus bola mata saya, agar menangkap bahwa karya yang saya cerap sesungguhnya bukanlah yang ada di ruang pamer, melainkan yang ada di dalam kepala. Objek yang hadir di ruang pamer sejatinya merupakan pelatuk yang menembakkan “angin malam” yang dipercayai oleh pikiran. Alih-alih tidak kasat dan terkesan ingin mengelabui, angin ini hadir meniup kabut yang telah bersemayam dan tanpa sadar telah lama kita rawat di dalam pikiran. Momen yang menarik untuk menerka daya karya yang berkemungkinan untuk menjadi pemantik kesadaran, bahwa kabut yang indah di pikiran kita bukanlah satu-satunya kemungkinan dari lanskap pemandangan yang dapat hidup di hamparan pikiran saya.

Ada pun demikian, hal itu tetaplah angin malam. Tidak tahuan kita akan sumber, alasan, rupa aslinya timbul dari keterbatasan indra kita untuk menangkap kenyataan yang lebih rumit, maka waktu berperan penting bagi indra kita untuk menemukan keseimbangan yang sesekali goyah dari tiupan angin tersebut, kehilangan orientasi dari kenyataan yang selama ini kita anggap tetap. Sesekali, sebagai bagian dari upaya menemukan keseimbangan tersebut, tidak ada salahnya juga untuk bermain bersama angin tersebut, sembari mencoba tidak terlalu mabuk dengan pencerapan yang terus terombang-ambing.

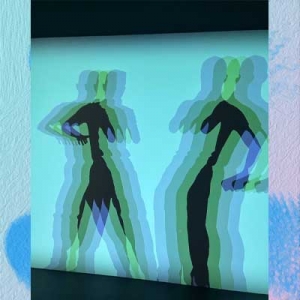

Mangtri dan saya yang bercanda dengan angin malam (Dok. Pribadi)

Kehadiran dari Yang Silam

Tidaktetapan itu juga disalurkan oleh Olafur Eliasson melalui karya fotonya “The glacier melt series 1999/2019” (2019) yang menghadirkan 30 karya foto yang memperlihatkan proses pencairan gletser, yang kini kemungkinan besar di antaranya telah surut dan menguap seluruhnya. Karya ini dipasang membentang tengah perjalanan pameran, di salah satu dinding ruang pamer. Setiap pasangan foto tersebut menampilkan perubahan yang signifikan di antara keduanya. Setiap pasang karya foto ini menampilkan keberadaan gletser yang telah hilang, namun juga menampilkan sesuatu yang muncul dari yang silam. Karya yang hadir dari dokumentasi lanskap yang dikumpulkan selama 20 tahun, mendokumentasikan fenomena krisis alam sebagai sebuah cermin yang mengacak-acak kembali keyakinan kita akan yang tampak dan tetap. Terlalu mudah bagi saya untuk menerima bahwa yang tampak adalah tetap, dan yang tetap adalah yang tampak. Sedangkan bukankah saya juga mengetahui bahwa satu-satunya yang tetap di semesta ini adalah ketidaktetapan? Saya kira sepasang foto ini hanyalah 2 frame dari film yang dapat kita bayangkan atas perjalanan panjang kondisi gletser tersebut, atau pada lingkungan terdekat di keseharian kita, atau pada sebongkah nyawa yang sedang terus meleleh dan menguap. Bahwa ketidaktetapan tidak berhenti sebelum dan sesudah dua bingkai ini.

Salah satu edisi “The glacier melt series 1999/2019” (1998) oleh Olafur Eliasson (Dok. Pribadi)

Meskipun karya-karya ini tumbuh dari pengalaman hidup seniman yang dekat dengan fenomena alam di wilayah Skandinavia, namun pada titik-titik tertentu, saya merasa ada kepingan yang dapat dirujuk sebagai renungan terhadap lingkungan terdekat. Menurut saya salah satunya adalah fenomena cahaya dan bayangan, yang juga menjadi elemen yang kuat dalam budaya Jawa, khususnya dapat disaksikan dalam seni wayang. Pada praktik pedalangan, salah satu yang menjadi poros utama adalah bagaimana bayangan justru dihadirkan sebagai elemen yang membentuk peristiwa di dalam lakon. Bagaimana sosok karakter timbul, kabur, pecah, dan menyublim dari permainan bayangan yang dilakukan oleh dalang terhadap wayang kulit yang ia pegang. Seperti pada alinea sebelumnya, hal ini juga angin malam yang kemudian diserap oleh publik sebagai sesuatu yang dapat dirasakan, kemudian dipercaya. Pada satu lapisan tertentu, pengalaman ini juga bisa meluas; bahwa lakon kehidupan yang kita jalani sehari-hari sejatinya bukanlah kenyataan secara langsung, melainkan terbentuk dari bayang-bayang kenyataan yang dicerap dan dipercayai oleh pikiran.

Pengalaman untuk menyaksikan pertunjukan bayangan semacam ini kini terasa semakin sulit saya temukan dalam beberapa pertunjukan wayang yang saya saksikan di Solo, kota yang kerap disebut sebagai salah satu “rumah” bagi wayang purwa. Beberapa kali saya menyaksikan bahwa wayang kulit ini dihadirkan dari “backstage”, yang memperlihatkan dalang, penabuh, dan sinden yang bermain sepanjang pertunjukan. Bagi saya, perubahan yang muncul dari dorongan narsisme pemain mengorbankan esensi utama pertunjukan wayang. Pada karya “Life is lived along lines (2009)” yang menutup akhir perjalanan pameran ini, saya diingatkan pada daya yang dapat dihadirkan oleh bayangan sekaligus pengingat atas hilangnya minat pelaku dan peminat kesenian wayang pada pengetahuan yang mengakar di dalam keseniannya karena hasrat untuk terlihat.

Tampak depan ““Life is lived along lines (2009)” oleh Olafur Eliasson (Dok. Pribadi)

Telaga Narcissus

Pada pameran ini, narsisme juga hadir sebagai superflu yang cukup mengganggu saya dan Mangtri untuk bertahan di dalam ruang pamer. Meskipun pada hari kerja, begitu banyak orang yang hadir untuk menyaksikan namun dengan dorongan untuk memfoto dirinya. Karya disikapi sebagai latar dari foto yang ingin mereka unggah di Instagram dan Tiktok mereka. Hal ini juga saya alami pekan sebelumnya, ketika saya menyaksikan pameran Tumurun Museum yang sedang dirubung pengunjung yang berulang kali secara sengaja dan tidak sengaja menyentuh dan menyenggol karya, membuat staf museum panik dan stres.

Sepertinya karya-karya yang telah diproduksi dan disalurkan dengan modal waktu dan biaya yang tidak sedikit ini tidak lagi menjadi penting baik untuk dipahami ataupun dialami, karena sejak awal kedatangannya banyak dari pengunjung telah menobatkan bahwa karya yang paling absolut di dalam ruang pamer tersebut adalah dirinya sendiri. Maka, “keindahan” yang hadir dari karya di dalam ruang pamer dimaknai sebatas lampu sorot untuk menerangi keindahan tertinggi bagi mereka, yaitu diri mereka sendiri. Ini membuat saya mempertanyakan kembali posisi karya ini, apakah keleluasaan pengalaman yang ditawarkan oleh karya-karya Olafur Eliasson justru menjadi bumerang? Karena tidak adanya pengalaman yang ditopang oleh narasi atas konflik, posisi, atau resistensi yang gamblang, sehingga kehadiran fenomena fisikal alam sebagai material artistik justru telak dikonsumsi sebagai makanan bagi hasrat untuk narsis, sebagaimana wisatawan kota memperlakukan lanskap alam dan pedesaan sebagai latar untuk foto-fotonya, sekadar garis-garis dan warna yang cantik dan “estetik” tanpa ada keingintahuan tentang ada yang dikandung di dalam citra tersebut.

(dok. Pribadi)

Keingintahuan yang dijanjikan dalam tajuk pameran itu seolah larut di Jakarta, menjadi telaga-telaga kecil dan jernih bagi para narcissus untuk memandangi wajah mereka sendiri. Karya-karya menjadi sekadar permukaan, cukup dipandang sesaat sebelum berpindah ke layar ponsel dan hidup lebih lama di linimasa media sosial. Kehadiran tubuhnya tidak dapat berdaya sebagai wadah yang dapat menyerap dan mengalami, karena telah tertutup oleh kabut pikirannya bahwa karya itu baru akan menjadi utuh jika didokumentasikan bersama dengan diri mereka sendiri. Seperti pada karya “The glacier melt series 1999/2019”, kemunculan mereka pada foto-foto tersebut adalah tanda dan gejala dari hilangnya keingintahuan mereka pada karya tersebut.

Angin malam yang dihembuskan oleh karya seni yang ia kunjungi tak dihiraukan, malah dihindari, karena tiupannya hanya akan mengganggu kejernihan bayangan wajahnya yang ingin mereka pandang di permukaan telaga.

Pada akhirnya, pameran ini memperlihatkan bahwa karya tidak hanya berbicara tentang apa yang kita lihat, melainkan tentang cara kita hadir di hadapannya. Karya-karya ini membuka ruang bagi tubuh untuk mengalami, namun mungkinkah ruang itu hanya dapat hidup sejauh kita bersedia menahan dorongan untuk tampil, dan mengalihkan perhatian pada apa yang sedang bekerja di dalam diri? Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi tentang karya, melainkan tentang kita: masih mampukah tubuh ini menjadi wadah untuk mengalami dan menubuhkan “alam” melalui pengalaman? Masih adakah kemungkinan bagi karya untuk hadir sebagai cermin yang meniupkan angin malam ke dalam diri kita, atau menjadi embun yang masuk ke pori-pori pikiran? Ataukah kabut di kepala kita telah begitu tebal, hingga yang ingin kita tangkap hanyalah pantulan wajah kita sendiri?

***

ditulis pada 23 Januari 2026

—

*Razan adalah seorang seniman yang berbasis di Solo, Indonesia. Ia merupakan lulusan Jurusan Tari Institut Seni Indonesia Surakarta. Ia mulai menekuni praktik tari pada tahun 2010, belajar melalui beragam ruang dan komunitas di Jakarta hingga tahun 2017. Sejak berpindah ke Solo, ia terus mengembangkan praktik artistiknya melalui pendampingan berkelanjutan bersama Melati Suryodarmo yang dimulai pada tahun 2018.

Praktiknya memandang tubuh sebagai ruang fisik sekaligus temporal, di mana gerak menjadi percakapan antara organ dan jiwa, antara kehadiran dan kelenyapan. Konsep rasa memegang peran sentral dalam karyanya sebagai sebuah sistem persepsi yang membuka akses pada ingatan tersembunyi dan pengetahuan intuitif. Melalui kerja lintas medium seperti tari, seni performans, film, dan fotografi, ia meninjau kembali sejarah untuk menelusuri sensasi dan pengalaman rasa yang kerap terabaikan oleh budaya arus utama kontemporer.