Puisi-puisi Abdul Wachid B.S.

BALADA GETHUK GORENG SOKARAJA

Malam jatuh di Sokaraja.

Pelan.

Seperti daun singkong

yang tahu kapan harus gugur.

Di dapur kecil,

air mendidih tanpa saksi.

Singkong direbus

seperti hidup direbus waktu,

tidak boleh terlalu cepat,

tidak boleh mengeluh.

Gethuk… gethuk…

ora nasi ora napa,

yen ati eling lan sabar,

weteng ya bisa diajak rembugan.

Alu memukul alu.

Bunyi tumpul

seperti dada orang kecil

yang jarang didengar.

Singkong ditumbuk

hingga lupa

bahwa ia pernah keras.

Gula kelapa mencair,

coklatnya pekat

seperti senja yang terlalu lama

menunggu pulang.

Gethuk digodhog,

gethuk digoreng,

sing ora digoreng

mung nasibe wong kesrakat.

Wajan hitam dipanaskan.

Minyak menunggu.

Takdir tidak pernah ramah,

hanya setia.

Gethuk dilempar ke dalamnya.

Minyak mendesis

seperti doa yang kepanasan.

Sebentar saja,

agar tidak hangus,

agar bisa bertahan

lebih lama dari hari ini.

Aja kesusu, Le,

urip ora dikejar setan,

sing gosong dudu gethuk,

nanging ati sing kebacut panas.

Di luar,

jalan Sokaraja lengang.

Belanda pernah lewat.

Waktu juga lewat.

Yang tinggal

hanya bau minyak

dan tangan yang tetap bekerja.

Anak-anak menggigit gethuk

dengan gigi susu

dan tawa yang belum tahu beban.

Orang tua mengunyah pelan,

seperti membaca nasib

tanpa mengeja.

Manise ora njerit,

gurihé ora ngapusi,

kaya urip wong Banyumas:

cukup yen ora dumeh.

Malam makin dalam.

Wajan dingin.

Gethuk habis.

Tapi di udara

sesuatu masih tinggal,

bukan bau,

melainkan tekad

yang tidak suka dipamerkan.

Dan Sokaraja tidur

tanpa merasa kalah.

Sebab dari singkong,

ia belajar satu hal:

bahwa hidup

tidak harus mewah

untuk bisa hangat.

Gethuk… gethuk…

saka lemah bali menyang lemah,

yen Gusti paring cukup,

urip ora perlu akeh polah.

2025

BALADA WAYANG SUKET

1.

Di tepi galengan,

anak-anak menunduk memunguti rumput,

bukan untuk pakan,

tetapi untuk cerita.

Sukêt dilipat pelan,

seperti doa orang kecil

yang tidak berani keras-keras.

2.

Jari-jari itu belum tahu Mahabharata,

belum hafal silsilah dewa,

tetapi sudah paham satu hal:

hidup bisa disusun

dari apa saja

asal sabar dan niatnya lurus.

3.

Gatotkaca lahir dari lipatan,

bukan dari langit.

Sayapnya miring,

tangannya membawa jejak

bengkok takdir,

namun keberaniannya tumbuh

sebab ia dibentuk

dengan kesabaran para dewa.

4.

Wayang ini tak tahan lama.

Sore kering,

malam lembap,

besok pagi mungkin hancur.

Tetapi justru di situlah ajarannya:

bahwa yang cepat hilang

sering paling jujur.

5.

Tidak ada kelir,

tidak ada blencong.

Hanya dinding bambu,

lampu sentir,

dan suara anak

yang mendalang dengan terbata-bata.

Cerita berjalan pincang,

namun maknanya sampai.

6.

Seorang dalang dewasa

pernah mengangkatnya ke panggung.

Bukan rumputnya yang ia besarkan,

tetapi napas ceritanya.

Sukêt boleh berganti,

tetapi tutur

harus tetap hidup.

7.

Ia mendalang dengan apa saja:

rumput, daun,

bahkan serpihan sunyi.

Karena baginya,

wayang bukan soal bentuk,

tetapi kemampuan

menuntun imajinasi

agar pulang ke dirinya sendiri.

8.

Seperti gamelan kadang menyela,

kadang diam.

Seperti tubuh penari bergerak,

lalu berhenti.

Panggung tidak menetap,

seperti hidup

yang selalu berubah latar

tanpa izin.

9.

Penonton dibawa masuk

ke bayangan yang lebih dalam,

tempat manusia melihat dirinya

sebagai wayang

yang digerakkan

oleh niat dan lupa.

10.

Wayang suket mengingatkan:

bahwa cerita tidak butuh kemewahan,

pendidikan tidak selalu bernama sekolah,

dan kebijaksanaan

bisa tumbuh

di tangan anak desa.

11.

Ia rapuh,

ia sederhana,

ia tidak ingin abadi.

Tetapi selama masih ada

orang yang mau melipat rumput

menjadi makna,

wayang tidak akan mati.

12.

Malam selesai.

Sukêt ditinggal di tanah.

Besok ia kembali menjadi rumput.

Namun cerita

telah berpindah

ke dalam dada manusia,

dan di sanalah

ia bertahan lebih lama.

2025

BALADA WAYANG SUKET MBAH GEPUK

1.

Di gubuk tegalan pinggir hutan,

rumput kasuran menunggu tangan tua.

Mbah Gepuk duduk bersila,

mata menatap daun yang jatuh perlahan.

Tangan mengangkat, memukul – gepuk pertama,

seperti manusia yang harus menempuh cobaan

sebelum kata bisa keluar dari dada.

2.

Helai demi helai direndam, dilembutkan,

hati ikut lentur sebelum menerima ilmu.

Batang kuning kecoklatan, lentur, menari

menjadi tulang tokoh-tokoh yang hidup

di balik bayangan,

di balik napas anak-anak yang menahan rasa penasaran.

3.

Wisanggeni lahir dari tangan tua itu,

bukan dari Mahabharata,

tapi dari napas desa,

dari ketekunan, dari kesabaran, dari keberanian,

mengalir di anyaman suket

ke jiwa yang menonton, bergetar dalam senyap.

4.

Hidung diikat, wajah terbentuk, kepala tersusun,

setiap anyaman mengikuti alur hidup:

wajah → kepala → badan → kaki.

Anak belajar dari urutannya,

bahwa baik dan buruk lahir dari pilihan

dan kesabaran yang menempel di tangan.

5.

Tangan Mbah Gepuk menari perlahan,

menganyam gelang, sumping, kunca,

tidak rata, tidak berimbang,

tapi indah dalam ketidaksempurnaan.

Pelajaran hidup: sabar, telaten, tekun, ulet,

bersama napas dan ketukan kecil dari daun.

6.

Setiap tokoh, setiap bayangan,

mengajar anak-anak desa

tentang jalan hidup yang bercabang,

tentang setan yang menggoda,

tentang ujian yang harus dilewati

dengan hati terbuka dan dada lapang.

7.

Dalang tua itu bukan penguasa,

ia pangon, penjaga arah dan rasa.

Ia membiarkan bayangan menari sendiri,

mengikuti napas penonton,

belajar dari cahaya lampu,

belajar dari kegelapan panggung.

8.

Dan ketika Wisanggeni menoleh,

tangan anak-anak menahan napas,

jiwa mereka menyerap pelajaran tanpa suara,

hidup bukan tentang cepat atau lambat,

tapi tentang sabar, kendali diri, dan hati yang teguh.

9.

Rumput kasuran kembali ke bumi,

bayangan lenyap di matahari sore,

Mbah Gepuk tersenyum, diam.

Setiap ciptaan manusia

adalah pelajaran bagi jiwa,

desa, tangan, dan iman

bersatu dalam satu napas:

menata dunia dari daun, tangan, dan hati.

10.

Dan malam turun perlahan,

anak-anak pulang membawa bayangan,

pelajaran, dan rasa hormat.

Wayang suket tetap di gubuk,

tetapi nilai yang dihidupkan Mbah Gepuk

mengalir di sawah, di rumah, di hati mereka,

seperti doa tak terucap

yang terasa di seluruh hidup.

2025

BALADA GEBUG BEGALAN

1.

Siang datang dengan sinar lembut di atas genting desa,

Gunareka memanggul brenong kepang

seolah bayi yang rewel,

Rekaguna menari di atas atap bambu,

kucing pun mundur hormat,

kentongan menatap dengan mata bulat, siap menjerit:

“Siapa berani menertawakan,

dia akan tersambar tawa ini!”

2.

Pedang kayu berputar di udara,

menebas daun yang bergoyang,

Brenong terlempar,

melayang seperti bintang yang tersesat,

anak-anak berteriak, melompat dari atap,

sementara ibu-ibu menabur palawija

seperti hujan berkah,

tetua berdiri, mulut tersenyum tapi mata mengerling:

“Ini bukan perkelahian, Nak, ini ujian sabar…

dan keberanian untuk tertawa!”

3.

Gunareka tersandung,

benda-benda beterbangan mengikuti langkahnya,

Rekaguna menepuk pundak tanpa izin,

lalu melesat ke tumpukan beras,

Brenong bergetar seperti hati desa,

“Dengar, Nak, suara ini bisikan leluhur:

Jika rumah tangga keras, pukulannya harus tepat,

jangan sampai tawa hilang di udara!”

4.

Di jalan setapak,

kelinci ikut menari, ayam menunduk hormat,

tumpeng meluncur ringan seperti daun jatuh di sawah,

daun jati bergoyang mengikuti irama mengejutkan,

Gunareka tertawa keras,

“Ini rumah tangga, bukan medan laga!”

Tetua mengangguk,

Rekaguna melempar nasi ke arah langit.

5.

Setiap langkah memecah keheningan,

anak-anak menjerit, tertawa,

berlari sambil membawa daun,

tangan-tangan tak terlihat menepuk pundak,

palawija menirukan suara tetua:

“Rumah tangga bukan soal siapa menang,

tapi siapa bisa menari

sambil tersenyum di tengah hujan beras!”

6.

Kentongan menjerit, bres… bres… duk-dug…

seperti jantung desa yang berdebar,

Rekaguna menekuk,

tersenyum sambil menabur tumpeng,

Gunareka menepuk bahunya sendiri:

“Jika kau bisa tertawa

atas kebingunganmu sendiri, Nak,

kau telah menemukan doa paling manis.”

7.

Adegan mengejutkan dimulai,

tumpukan padi berubah warna,

ayam dan kucing menonton dengan mata bulat,

anak-anak melompat dari genting,

menangkap buah yang jatuh,

tetua berkata: “Jika kalian masih takut,

biarkan daun jati mengajarkan sabar,

bukan kata-kata!”

8.

Palawija bergetar, berbisik, seolah bernyanyi sendiri,

Brenong terbang ke atap, lalu kembali ke tanah,

Gunareka tersenyum, Rekaguna mengangguk,

“Rumah tangga adalah tarian liar:

kadang lucu, kadang mengejutkan,

dan selalu ada pelajaran di balik setiap gelak tawa.”

9.

Sore menurunkan sinar ke sawah,

angin membawa aroma nasi dan daun palawija,

anak-anak menatap Gunareka dan Rekaguna,

“Ini sungguh permainan, atau pelajaran?”

Tetua menjawab: “Keduanya.

Rumah tangga adalah permainan suci, gelak tawa

yang mengikat hati,

dan doa yang menari di udara.”

10.

Dan ketika senja menutup hari,

Brenong kosong dibawa pulang,

tapi tawa tetap menempel,

tumpeng yang melayang menemukan rumah baru

di atap tetangga,

dan manusia menatap rumah tangganya sendiri,

tersenyum, sadar:

jika bisa tertawa bersama,

jika bisa menari bersama di tengah kekacauan,

maka rumah tangga menjadi suci,

lebih dari doa yang hanya di ucapan,

lebih dari nasihat yang disimpan.

2025

BALADA EBEG BANYUMASAN

Siang terbelah di tanah lapang.

Matahari berdiri,

bulat, merah,

seperti genderang tua

yang dipukul takdir.

Dari bambu-bambu

kuda diangkat ke udara.

Ijuk bergetar di tangan angin.

Bumi menahan napasnya

— oh bumi,

yang selalu tahu

kapan kaki akan jatuh.

Calung bersuara dari tulang waktu.

Kendang memanggil dada

agar ingat cara berdebar.

Para penunggang menanggalkan nama,

menaruh wajah di pinggir lapangan,

lalu masuk ke tubuh

seperti masuk ke malam

yang pernah mereka kenal.

Mereka bukan pahlawan cerita.

Bukan ksatria dari kitab.

Mereka debu yang bangkit,

langkah yang belajar tegak,

rakyat yang menari

melawan gentar

tanpa teriak,

tanpa pedang,

hanya kaki

dan nyali.

Kuda bambu meringkik

tanpa suara.

Namun tanah mendengarnya.

Debu naik,

doa yang belum bersih.

Keringat jatuh,

air asin dari kerja hidup.

Tembang-tembang tua mengalun

seperti nasihat

yang tak perlu dipahami.

Di tepi lapangan

bayang macan membuka rahang.

Bukan lapar darah,

bukan amarah rimba.

Ia berjaga,

penjaga garis tipis

antara sadar dan hanyut,

antara manusia

dan yang sedang menumpang

di dalamnya.

Napas menebal.

Mata menjadi pintu.

Tubuh disinggahi sesuatu

yang lebih tua

dari silsilah dan doa.

Daun, padi, bunga

masuk ke mulut

sebagai bahasa rahasia

yang hanya dimengerti tanah

dan akar.

Tak ada jerit pecah.

Tak ada penghakiman.

Tetua berdiri,

pasak tua menahan langit.

Ia tahu:

yang bergerak bukan kegilaan,

melainkan titipan

yang ingin pulang

melalui tubuh manusia.

Penonton ikut bergeser.

Bukan karena dipanggil.

Bukan karena ingin.

Melainkan karena tubuh

menyimpan lorong gelap

yang kadang terbuka sendiri.

Dan denyut lama

tak pernah lupa

alamatnya.

Kendang diperlambat.

Satu per satu tubuh kembali.

Kuda bambu diturunkan

dengan tangan gemetar-sabar.

Ijuk diselimuti debu sore.

Matahari condong,

lelah,

jinak,

seperti ayah

yang akhirnya diam.

Yang tinggal bukan kisah.

Yang tinggal rasa.

Bahwa manusia pernah hidup

tanpa banyak kata.

Bahwa tubuh pernah menjadi kitab.

Bahwa desa,

dengan tarian,

dengan debu,

dengan nyali,

pernah menjaga dunia

agar tidak retak.

2025

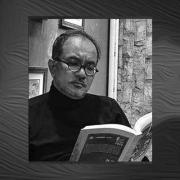

Abdul Wachid B.S., lahir 7 Oktober 1966 di Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Wachid lulus Sarjana Sastra dan Magister Humaniora di UGM, lulus Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, dan menjadi Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Buku terbarunya : Kumpulan Sajak Nun (CV. Cinta Buku, Yogya, 2018), Dimensi Profetik dalam Puisi Gus Mus: Keindahan Islam dan Keindonesiaan (Nuansa, Bandung, 2020), Kumpulan Sajak Biyanglala (CV. Cinta Buku, Yogya, 2020), Kumpulan Sajak Jalan Malam (Basabasi, Yogya, 2021), Kumpulan Sajak Penyair Cinta (Jejak Pustaka, Yogya, 2022), Kumpulan Sajak Wasilah Sejoli (Basabasi, Yogya, 2022), Kumpulan Sajak Kubah Hijau (CV. Cinta Buku, Yogya, 2023), Sekumpulan Esai Sastra Hikmah (Pustaka Jaya, Bandung, 2024), Buku Puisi Balada Kisah untuk Anak Cucu (Diva Press, Yogya, 2025). Melalui buku Esai Sastra Pencerahan (Basabasi, Yogyakarta, 2019), Abdul Wachid B.S. menerima penghargaan Majelis Sastrawan Asia Tenggara (Mastera) sebagai karya tulis terbaik kategori pemikiran sastra, pada 7 Oktober 2021 (tepat di ulang tahunnya yang ke-55).***