Keindonesiaan Kita dan Pendekatan Budaya

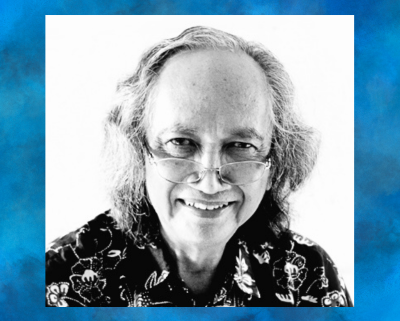

Oleh. Mudji Sutrisno SJ.*

Dalam pertemuan di Bappenas bertema multikultural (17 November 2005) dalam perjalanan bernegara dan membangsa belum lama ini, saya mencatat 2 pokok wacana. Wacana pertama, telah diabaikannya pendekatan kultural atau peradaban selama ini (3 dekade lebih) karena bandul fokus proses memaknai hidup membangsa terlalu “politikosentris” (kursi politis; jabatan wewenang dan adu kepentingan ujung-ujungnya demi parpol, atau demi ego kepentingan kelompok dan bukan kepentingan umum). Pendekatan peradaban dipinggirkan ketika fokus pilihan ekonomisasi pembangunan membuat pembedaan-pembedaan nilai hidup bersama dan konsumerisme serta materialisme uang menjadi penentu ukuran dan nilai relasi antar manusia.

Dengan diabaikannya pendekatan budaya di mana keragaman penyusun keIndonesiaan adalah kebijaksanaan hidup dan sumbangan perawatan serta pemuliaan kehidupan mulai dengan toleransi keragaman manusia, flora dan fauna dalam ekologi untuk saling berbagi yang dikonstruksi lewat konsensus saling mencipta hidup bersama beragam dalam belajar perbeda serta toleransi dinamika identitas-identitas majemuknya; telah mengalami pengeringan dan krisis.

Ungkapan krisis itu muncul dalam gejala minim-nya toleransi; kekerasan serta konflik-konflik yang direaksi dengan marah; ketersinggungan serta membentuk mekanisme pertahanan ke dalam secara keras dan radikal karena yang ada di luar dipersepsi sebagai ancaman.

Negara yang secara politis disepakati menjadi tempat baru mengIndonesia dalam format negara hukum yang pasti dan demokratis sehingga masing-masing individu berKTP dan paspor sama yaitu warganegara Indonesia; ternyata mengalami ketertatihan gontai dalam proses “civic education” manakala proklamasi 17-8-1945 secara politis mencapai kewargaan negara Indonesia tetapi secara budaya merupakan loncatan terlalu tinggi.

Karena itu di sini keIndonesiaan secara budaya selalu merupakan politik dari atas ke bawah dan “penyeragaman” ke-Ikaan untuk kebhinekaan. Ada 2 contoh keIndonesiaan “top down” seperti itu yaitu model sapu lidi yang direkatkan oleh perekat pengikat doktrin dari atas (dari negara) untuk diyakinkan ke masyarakat kebenarannya namun bukan kultural tetapi lewat politik penataran. Terjadilah krisis metodologi pembatinannya yang disamakan dengan penataran. Konstitusi dengan alinea ke 4 pembukaan serta perekat nilai bersama Pantjasila sebenarnya tidak mengalami krisis. Namun karena metode “internalisasi”nya salah maka isi yang “emas” itu pun dimuntahkan. Mengapa? Karena dilupakanya pendekatan kultural. 2

Contoh kedua adalah keIndonesiaan Taman Mini Indonesia Indah yang jelas-jelas pula “dari atas ke bawah” karena tafsiran keIndonesiaan sebagai miniatur nusantara datang dari kekuasaan negara Orde Baru dan ditaruh faktual dan simbolik di Jakarta sebagai pusat negara.

Dengan kejernihan melihat 2 model “top down” di atas saat ini sebenarnya sedang menggelombang kesadaran bersama antara ahli-ahli budaya, arkeologi anthropologi, seniman dan budayawan untuk membalik kembali pendekatan ke proses meng-Indonesia awal yaitu para penyusun keIndonesiaan yang berangkat dari kebhinekaan proses saling menyuburkan, saling membuahi dalam osmosis dari lapis identitas awal suku lokalitas lalu lapis Hindu yang berosmosis kultural lalu Budhisme. Kemudian lapis Cina lalu Islam dan pembaratan kedua (saat lapis sekarang ini dengan kapitalisme dan Neoliberalisme ekonomis global).

Apakah kunci proses kultural yang diberi ruang dan disediakan proses waktu budaya akan “membuahkan transformasi-transformasi peradaban baik menurut Umar Kayam maupun ormosis Denys Lombard ataukah “hibrida campuran keIndonesiaan-keIndonesiaan” yang menjadi tampilan ekspresi hasil-hasil wajah budayanya karena kurang waktu; karena terlalu meloncat atau karena penaklukan kuasa senjata dan hegemoni tafsir makna?

Dalam wacana pertama ini, jalan pendekatan kebudayaan sudah dimulai oleh kamus 300 suku budaya Nusantara susunan Junus Melalatva dalam 2 jilid dan membuktikan kemandekan dan diabaikannya jalan budaya karena 2 kamus itu tetap 2 kamus; penelitian budaya yang diusulkan 10 tahun lalu untuk tiap kabupaten punya “desk/meja” penelitian di daerah sehingga peta budaya lokal jadi berkembang dan masing-masing daerah tahu urgensi soal daerahnya secara budaya”; itu semua berhenti di keinginan baik, masuk kotak proyek-proyek namun pengembangan kamusnya tetap hanya 2 buah; padahal di negara lain berlipat-lipat.

Sementara itu penelitian-penelitian diperguruan tinggi lain meskipun tetap mengalir deras namun berada di kotak-nya sendiri dan hanya dengan susah payah dijembatani oleh lembaga-lembaga seperti LIPI; LSM-LSM kebudayaan atau penelitian kebudayaan lain.

Pertanyaan kritisnya, apakah sesudah Polemik kebudayaan yang mendasar di tahun 1950-an itu dan sesudah Konggres Kebudayaan th 2003 di Bukit Tinggi yang jelas-jelas memberi rekomendasi-rekomendasi untuk melakukan pendekatan budaya dalam mengIndonesia menuju peradabannya hanya akan terus bertumpuk sebagai kertas festival upacara dan sulit masuk dalam kesadaran membangsa Indonesia yang defacto dihayati politis dalam menegara Indonesia?

Barangkali kebingungan pendekatan strategi budaya amat terungkapkan dalam pindah gesernya posisi kepartemen budaya yang awalnya jadi satu dengan pendidikan dan kini jadi satu dengan pariwisata yang demi tampilan menyenangkan para budayawan ditulis di depan dalam DepBudPar” (Departemen kebudayaan dan Pariwisata?) 3

Wacana kedua, bagaimana mengajak kembali kepngingatan dan perhatian mengarus-utamakan lagi pendekatan budaya? Proses kebudayaan yang disatu sisi merupakan dinamika penumbuhan dan perawatan daya kemampuan (kekuatan) religius untuk memaknai hidup dan menjawab tantangannya dalam religiositas-religiositas Nusantara; daya kekuatan estetis keindahan yang dihayati dan dirayakan demi pemuliaan harkat penghuni dan pemilik kehidupan dengan pemuliaan hidup itu sendiri.

Dan kekuatan kognitif untuk merangkum logis dalam penalaran pengetahuan. Ketiganya adalah matra-matra kebudayaan yang bersumber dari kehidupan lalu merawatnya dengan memuliakan untuk melawan kekuatan-kekuatan anti kehidupan dan daya-daya kematian. Pendekatan kebudayaan memuat, dengan demikian, sekaligus penalaran (perumusan) secara akal sehat) kehidupan baik individu maupun kekerabatan atau perkauman lalu hidup bersama dalam bernegara; di sini terletak logika untuk proses budaya.

Matra berikutnya adalah etika, manakala berperilaku baik dan hormat menghormati dalam keragaman perbedaan ketika konflik diacukan dan disumberkan pada apa yang baik dan bernilai etis.

Matra yang ketiga adalah matra budaya dalam mengapresiasi dengan memakin-indahkan kehidupan dalam estetika. Secara sederhana pendekatan budaya mengacu pada yang baik dalam kehidupan itu ketika diuji oleh tantangan cobaan (“trials and errors” serta krisis-krisis acuan) akan tampil benar secara nalar dan berwajah sekaligus indah dalam estetika.

Sebagai usulan paradigma pendekatan budaya ini dalam kekayaan lokalitas bertemu globalitas nilai-nilai yang saling bertempur, bersaing tetapi juga mengendap karena diolah maka pertama-tama, tugas memetakan (membuat peta) apa yang ada dan yang dihidupi oleh keragaman lokalitas Nusantara kita dalam meng-Indonesia dengan dinamikanya. Di sini pemetaan yang ada dan yang nyata dihidupi sebagai “being” butuh jaringan lintas penelitian-penelitian yang sudah ada dan butuh jembatan keluar dari kotak-kotaknya menuju lintas sektor.

Nilai acuan hidup bersama hanya akan berproses tumbuh bla itu ada (being) agar pembatinannya masuk ke edukasi-edukasi budi pekerti dan pendidikan kultural sesama anak bangsa hingga masuk ke tahap dimiliki secara bersama (“belonging”: diacu dan dibanggakan bersama untuk diacu).

Tahap ketiga adalah dari “being” (apa ada nilai-nilai itu? Di tahap I); lalu dibatinkan agar dimiliki bersama (“belonging” tahap II) dan akhirnya tahap ke III: adalah “behaving”: yaitu menjadikannya sebagai perilaku; “habitus” atau “behaviour” bukan karena dipaksa dari atas tetapi karena proses-proses kesadaran dari subyek warga bangsa yang sadar diri menjadi warga negara. 4

Dimana posisi negara? Memberi ruang bersama dan proses waktu untuk pendekatan budaya di atas dari “being” ke “belonging” lalu “behaving”! Untuk itulah pekerjaan rumah keIndonesiaan menanti proses-proses kulturalnya.

——-

*Mudji Sutrisno SJ, Budayawan.