Catatan dari Menonton Pertunjukan Peserta FTJS 2025 (Bagian 2)

Oleh: Dendi Madiya* (Juri FTJS 2025)

Perempuan-Perempuan yang Berpengaruh Besar

Teater Nonton – Sayang Ada Orang Lain karya Utuy Tatang Sontani

Sutradara: Melati

10 September 2025

Teater Nonton kali ini memanggungkan naskah Utuy Tatang Sontani yang berjudul Sayang Ada Orang Lain dengan melakukan penyesuaian ke masa kini. Bahasa dan tubuh yang dipertontonkan oleh para pemain terasa mengandung aktualisasi-kekinian. Drama-drama Utuy bertumpu pada cerita dengan segala permasalahan yang dialami para tokoh di dalamnya. Tema kemiskinan yang muncul pada beberapa naskah Utuy tampaknya juga dilatarbelakangi oleh kehidupan pribadinya.

Bersama 3 orang anak kandung dan 3 anak tiri dari istrinya, dia tinggal di sebuah rumah sederhana di perkampungan becek belakang Stasiun Jatinegara. Pucat, tinggi kurus dan rokok pantang putus adalah sosok Utuy yang menancap dalam ingatan kawan-kawannya. Tubuhnya yang ditumpuki berbagai penyakit tidak pernah tuntas tersembuhkan, apalagi kalau bukan karena kurangnya biaya, selain pola hidup yang tidak sehat.[1]

Dengan drama ini, Teater Nonton mengambil setting gang sempit Jakarta, dimana kepadatan penduduk turut menciptakan interaksi sosial yang saling memengaruhi antara satu warga dengan warga lainnya.

Dengan latar belakang kehidupan urban, Utuy bergerak dengan problem-problem psikologis tokoh-tokohnya berhadapan dengan masyarakatnya. Seperti tampak dalam seluruh karya Utuy, tokoh perempuan selalu menjadi korban dari tokoh lakilaki yang apatis, naif, masa bodoh, dan lemah. Laki-laki adalah pecundang dan perempuanlah yang membuat hidup bisa terus berjalan.15

Aktualisasi-kekinian diwujudkan pula melalui riuh-rendahnya narasi dari media sosial lewat telepon genggam seorang pemuda di ujung gang pada pembukaan pertunjukan: berita demonstrasi, kerusuhan, penjarahan rumah anggota DPR. Seorang tukang ojek online melintas dalam gang dengan jaket perusahaannya, dikomentari sebagai intel. Adaptasi naskah Utuy kekinian yang dilakukan Teater Nonton ini mengikutsertakan bising di sekitar naskah: sesaknya Jakarta dan Indonesia yang bergejolak, dipicu oleh kondisi politik yang tidak memiliki empati kepada rakyat.

Bising itu berefek kepada akting para pemeran. Fero, Sesilia, Bonbon, Mifta, Diani dan Omar yang masing-masing berperan sebagai Suminta, Mini, Hamid, Ibu Haji Salim, Sum dan Lelaki Bermata Serigala, menggelar pola akting yang meledak, cerewet, demonstratif, merepresentasikan bising Jakarta dalam dialog pingpong yang keras. Menjalani hari dengan tidak memiliki duit, menjalani hari dengan menghadapi tetangga-tetangga yang rewel. Tinggal dalam lingkungan yang padat, harus mengalami terkurasnya energi sosial.

Dari jalan raya, motor masuk ke atas panggung, berhadapan dengan dinding-dinding imajiner. Rumah Suminta dan Mini yang sesak dibangun di atas fondasi kotak level. Gang-gang sempit mengitari rumah Suminta seperti ular yang melingkar-lingkar. Tiang jemuran menyempil di tepi belakang gang. Pintu rumah Suminta yang rapuh tak kunjung diperbaiki. Benda-benda konkrit dan imajiner berhadapan langsung secara frontal di atas panggung, memancing pemaknaan di benak penonton.

Drama-drama Utuy terkesan sebagai cerita rumah tangga dan cerita percintaan jika saya membacanya sepintas lalu. Diperlukan mata yang seksama untuk memperoleh apa yang diperjuangkan Utuy dalam naskah-naskahnya. Sudut pandang terhadap perempuan tampaknya menjadi salah satu poin penting dalam drama-drama Utuy.

Kita justru akan menemukan cerita Utuy tentang perempuan-perempuan yang berpengaruh besar dalam hidup dan karyanya. Mulai dari neneknya yang menulis cerita kepahlawanan Arab, sosok ibu yang menjadi sumber inspirasi tokoh-tokoh perempuan yang kuat, gadis tetangga yang mematahkan cinta pertamanya sekaligus motivator pertama Utuy menulis, percintaan platonisnya dengan Onih, pelacur yang dikenalnya di Bandung, sampai dengan tunangannya yang direbut Aidit ketika bekerja di PUTERA. Dari paparan kenangan (yang ingin diingatnya) dalam KenangKenangan dan Renungan, kita seperti dipandu mencari kaitan-kaitan faktual dari karya-karya yang pernah ditulis Utuy.[2]

Perluasan Teks dan Bentuk Pertunjukan

Merpati Performance Laboratory – That Time, Again

Karya: Samuel Beckett

Terjemahan: Priscilla Gerard

Sutradara: Abi Muhamad Latif

11 September 2025

Pada pertunjukan kurasi, perluasan dilakukan kelompok ini dalam mengadaptasi naskah Beckett, “That Time,” melalui pengadeganan via live online yang diproyeksikan ke layar backdrop panggung dengan resiko keterhambatan jaringan internet. Penggunaan teknologi online ini memunculkan bentuk pertunjukan tersendiri yang mengandung potensi eksplorasi lebih jauh, semisal memanfaatkan faktor delay dari jaringan internet. Hal tersebut pernah dilakukan oleh 69 Performance Club dalam pentas mereka di Studio Teater Garasi, Yogyakarta.[3]

Kelompok ini melakukan stilisasi pada pola ucap para pemainnya. Pertama, teknik vokal orang tua, kedua vokalisasi anak kecil, ketiga vokalisasi bergaya militeristik. Suara-suara ini menggambarkan kehidupan yang diwarnai isolasi dan introspeksi diri, dan ketiga perjalanan ke masa lalu ini memperkuat rasa kesendirian.[4]

Dengan mengolah ruang pertunjukan melalui interaksi antar media, kelompok ini mengarah ke ciri-ciri pertunjukan teater posdramatik. Meskipun karya-karya Beckett masih mempertahankan struktur dramatik, fokus utamanya telah bergeser dari narasi (cerita) ke permainan atau eksperimental—dan ini merupakan ciri khas dari estetika teater posdramatik.[5]

Di Auditorium Bulungan, kelompok ini memiliki kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi ruang ketimbang ketika kurasi di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya Jakarta Selatan. Mereka memanfaatkan lorong-lorong auditorium Bulungan menjadi semacam otoritas pertunjukan terhadap publik penonton. Lorong kiri auditorium, sayap kanan panggung, belakang panggung, menuju ke sayap kiri panggung, untuk berikutnya penonton dipersilakan menuju kursi auditorium, menyaksikan panggung yang didominasi warna putih.

Bentuk pertunjukan diperluas dengan penggunaan berbagai teknologi media, seperti video, drone, kamera HP, sensor tubuh, sinar laser, proyektor dan screen, serta musik noiseeksperimental. Teks pertunjukan Beckett yang dikenal ketat dan mendikte dalam hal bentuk pertunjukan, coba ditawar oleh kelompok ini melalui perpanjangan teknologi media.

Penonton diikutsertakan sebagai performer. Beberapa orang penonton diminta mengucapkan teks di sayap kiri panggung. Teks yang diucapkan penonton itu kemudian direkam. Di sayap kanan panggung, beberapa orang penonton diminta kesediaanya untuk foto bersama di perangkat meja makan, menbentuk semacam foto keluarga. Keduanya, baik rekaman suara maupun foto keluarga, turut di tampilkan menjadi bagian pertunjukan, melahirkan sebuah instant-performativity.

Kosa gerak yang dilakukan para performer mengingatkan saya pada beberapa adegan pertunjukan yang memang bersirkulasi dalam ranah seni pertunjukan di Indonesia maupun dunia, serta bersikulasi pula pada ranah kehidupan sosial-politik. Misalnya, adegan performer menjatuhkan diri berulang-ulang, adegan menghirup udara melalui masker, adegan mengaji dengan mengganti teks Al-Quran dengan teks lain, serta adegan menyapu. Dunia berputar dan manusia kembali lagi mengulang-ulang sejarah dari kelahiran anak kecil hingga tragedi kemanusiaan. Seorang performer laki-laki melangkah pelan melintasi panggung. Tangannya yang terikat pada balon menggapai ke atas, manusia yang terobsesi pada kebebasan dan kebebasan itu semakin menjauh darinya.

Sebuah semangka jatuh dari langit-langit panggung, menghasilkan semangka yang pecah berantakan. Semangka menjadi simbol populer untuk bersolidaritas kepada Palestina yang mengalami penjajahan dan genosida tiada henti hingga kini. Kehadiran semangka dalam ranah kesenian dan media begitu massif meneriakkan kemerdekaan dan seruan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia kepada telinga-telinga tuli serta kepada pihak-pihak yang sudah tidak pantas disebut sebagai manusia.

Metode devised theatre yang digunakan kelompok ini untuk menggarap pertunjukan telah menciptakan medan terbuka untuk penciptaan teater. Struktur pertunjukan dibiarkan terbuka lebar. Jarak pertunjukan dengan teks asli jadi melangkah jauh, pintu masuk yang lain untuk mendekati teks tidak terhindarkan.

Teater dan Pemuda Mesjid

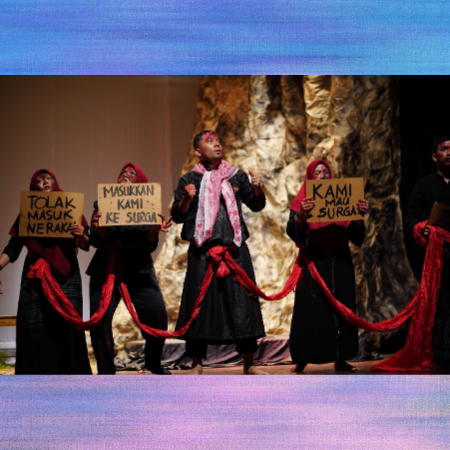

Teater YISC Al-Azhar – Robohnya Surau Kami

Adaptasi cerpen karya A. A. Navis

Sutradara: Oki Heryanto

12 September 2025

Teater YISC Al-Azhar menampilkan sebuah pertunjukan alih wahana dari cerpen A.A. Navis dengan judul yang sama. Adaptasi dari cerpen ke naskah teater juga dilakukan oleh sang sutradara, Oki Heryanto. Naskah adaptasinya tetap mempertahankan tokoh aku-narator sebagai pencerita sebagaimana pada cerpen aslinya. Bahkan narasi yang diucapkan oleh aku-narator pada naskah adaptasi kurang lebih sama dengan apa yang diceritakan aku-narator pada cerpen A.A. Navis itu.

Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkah menyusuri jalan raya arah ke barat. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang ke lima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan itu nanti akan tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan, yang airnya mengalir melalui empat buah pancuran mandi.[6]

Baru pada paragaraf ke-empat cerpen, naskah adaptasi mengambil kelokan berbeda. Pada naskah adaptasi, aku-narator menjumpai Kakek penjaga surau dan berbincang dengan Kakek tentang filosofi mengasah pisau, sedangkan pada cerpen A.A. Navis cerita bergeser ke kondisi surau yang telah hancur hingga ke cerita Kakek tentang Ajo Sidi. Pertunjukan ini tampaknya bergerak antara bersetia dan memodifikasi sumber aslinya.

Menurut Sunlie Thomas Alexander, dari aspek struktur naratif, “Robohnya Surau Kami” adalah jenis cerpen yang dapat digolongkan sebagai cerita berbingkai (frame story, frame narrative), yang di dalamnya kita menemukan “cerita-dalam-cerita” (a story within a story)— di mana cerita sisipannya bukan saja menjadi pusaran konflik dalam narasi tetapi juga menjadi “nyawa” dari cerpen tersebut.[7]

Sebenarnya menarik melihat efek cerita berbingkai ini dalam pertunjukan teater, apalagi Teater YISC Al-Azhar mempertahankan tokoh aku-narator dalam naskah adaptasinya dan sebagaimana terlihat pada pentas kurasi ini, si aku-narator tersebut juga dihadirkan. Menjadi tantangan buat Oki selaku sutradara untuk menjalin ritme pertunjukan dengan konsep “cerita-dalam-cerita” ini.

Adaptasi yang dilakukan kelompok ini terhadap cerpen A. A. Navis adalah juga dengan bersetia pada kultur penulis, yaitu lokus Minangkabau, Sumatera Barat, dengan penghadiran kesenian randai dan kostum berbau Minangkabau. Meskipun cerpen tersebut bersifat terbuka untuk diadptasi ke kultur mana saja yang memiliki tradisi keberadaan surau serta kultur Islami.

Tata artistik pemanggungan menghadirkan pola simetris antara surau beratap daun kelapa yang mirip dengan saung mungil di tengah sawah pada kanan panggung, berseberangan dengan tebing cokelat yang tampak dibuat dari semacam kertas semen pada sisi kiri panggung. Pola akting yang dipraktikkan pemain dibentuk sedemikian rupa tanpa kelahiran improvisasi atau spontanitas aktor.

Pola pengadeganan dalam beberapa bagian memperlihatkan freezing-actor. Misalnya, pada bagian Kakek Garin menceritakan narasi dari Ajo Sidi, narator yang diberi nama Salma membeku diam di bawah naungan atap surau. Bagian lainnya ketika pertunjukan mengadegankan cerita Ajo Sidi perihal Haji Saleh dan penghuni neraka lainnya yang melakukan protes kepada Tuhan, Ajo Sidi berdiri statis di depan panggung agak ke kanan, sementara bagian depan-kiri panggung diisi oleh Haji Saleh dan penghuni neraka lainnya.

Untuk keperluan adaptasi ini, tim Teater YISC Al-Azhar melakukan riset ke keluarga A. A. Navis dan menanyakan beberapa hal, seperti siapa sebenarnya Kakek Garin dan Ajo Sidi? Dedi Navis (anak dari A. A. Navis) yang berdiskusi dengan tim Teater YISC Al-Azhar, mengungkapkan beberapa perkiraan. Kakek Garin sepertinya memiliki latar belakang sebagai mantan preman bila dilihat dari keahliannya mengasah pisau. Sedangkan Ajo Sidi sepertinya merupakan perwujudan dari sosok A. A. Navis sendiri.

Pada diskusi bersama kelompok ini, mengemuka percakapan mengenai tujuan berteater. Apakah Teater YISC Al-Azhar akan menggunakan teater sebagai medium dakwah? Mengingat kelompok ini berlatarbelakang organisasi pemuda mesjid. Tetapi saya tidak memiliki referensi yang cukup mengenai teater dakwah. Pertanyaan berikutnya, apakah dakwah masih bisa melanjutkan misinya tanpa terkesan berdakwah?

Jika kelompok ini telah mencemplungkan diri ke dalam arena Festival Teater Jakarta Selatan, maka perlu diperhitungkan untuk meningkatkan daya saing tanpa meninggalkan identitasnya. Salah satu kemungkinannya adalah dengan mementaskan naskah-naskah yang tidak berbau Islami tapi tetap mengandung nilai-nilai Islami di dalamnya.

Petang di Taman yang Renyah

anteater – PETANG DI TAMAN sepenggal filsafat iseng

Dekonstruksi naskah Petang di Taman karya Iwan Simatupang

Sutradara: Ardianti Permata Ayu

Dramaturg: Heri Purwoko

15 September 2025

Fauzi SA pernah mengulas perihal drama “Petang di Taman” karya Iwan Simatupang:

Beberapa tahun yang lalu, sebelum meninggal, Iwan pernah menyatakan kekecewaannya terhadap beberapa penulis indonesia yang pernah berkunjung ke luar negeri. Karena , menurut Iwan, terlampau terpukau oleh problem-problem dari negara yang dikunjunginya sehingga seakan-akan tercerabut dari tanah airnya sendiri, atau menurut istilah yang digunakan Iwan waktu itu, menjadi snob. Dengan alasan yang sama, beliau mengatakan bahwa drama PETANG DI TAMAN adalah salah satu contoh karya Snob (waktu itu belum diterbitkan dalam bentuk buku, masih dalam majalah SASTRA). Dan karena itu ia berkata bahwa dia tidak akan mempublisir naskah itu lebih lanjut. Tapi beberapa saat setelah itu, saya saksikan di toko buku, drama dengan judul di atas sudah diterbitkan oleh CV Bakti Pustaka dalam bentuk buku kecil setebal 28 halaman dengan sampul kertas tipis berwarna hijau.

Begitulah pendapat pengarangnya sendiri tentang drama ini yang kalau diperhatikan dan dirasa-rasa memang agak asing bagi kita. Bila dibaca tanpa memperhatikan terlebih dahulu nama pengarang, maka kesan pertama yang tampil adalah bahwa drama ini merupakan karya terjemahan atau paling sedikit saduran dan bukan karya asli. Karena baik simbol-simbolnya maupun problema yang dikemukakan asing bagi kita. Fungsi taman bagi masyarakat kita bukanlah seperti yang digambarkan dalam drama itu: “Taman ini diadakan Kotapraja untuk dapat sedikitnya menghibur warga kota yang letih dan risau”. Kita tidak akan pergi ke taman jika letih dan risau, barangkali kita akan pergi ke rumah sahabat ataupun tetangga untuk dapat berbincang. Begitu pula problema yang diucapkan lewat drama ini: rasa keterasingan manusia yang begitu menekan karena sulitnya mengadakan komunikasi individual. Dan barangkali sulit untuk mendapatkan tokoh dalam masyarakat kita yang mengucapkan dan berkesimpulan: “kebersamaan kita seperti yang Bapak gambarkan itu lebih parah lagi dari kesendirian kita masing-masing?” sebagaimana yang diucapkan oleh salah seorang tokoh dalam drama itu.[8]

anteater menampilkan karya Iwan Simatupang ini dengan kegemilangan akting beberapa pemainnya yang berhasil bermain secara renyah, rileks, dan mengucapkan dialog-dialog yang tersaji dalam naskah dengan menubuh. Tidak ada ekspresi-ekspresi yang lahir secara terpaksa, terutama pada pemain yang memerankan orang tua (Heri Purwoko) dan lelaki muda (Idham Shaffansyah). Walhasil, mereka telah mewujudkan manusia-manusia yang kesepian yang kesulitan berkomunikasi dalam sebuah taman. Beberapa tokoh lainnya seperti Wanita dan Pecinta Balon dimainkan secara teatrikal dan komikal.

Sulit untuk mencari alur dalam pengertiannya yang konvensional pada drama ini. Demikian pula dengan garis perkembangan wataknya. Drama ini lebih merupakan perwujudan perlawanan manusia (tokoh-tokohnya) terhadap situasi yang mengurungnya. Manusia-manusia iseng yang resah suatu sore ketemu di taman berusaha keras untuk berkomunikasi dengan berbagai macam cara yang diujudkan baik dalam adegan-adegan komis yang mengarah ke farce maupun adegan-adegan yang mengunggah keharuan kita. Jalannya cukup lancar kalaupun di sana-sini terasa adanya kesendatan yang mengganggu kenikmatan kita mengikutinya.23

Tata panggung menampilkan serakan sampah botol plastik, kardus, ember, juga batang-batang pohon tebangan mengingatkan saya ke lanskap TPST Bantargebang. Sebuah taman yang menjadi tempat pembuangan sampah sebagaimana banyak lahan kosong di perkotaan yang menjadi sasaran pembuangan sampah secara sembarangan meskipun sudah ada kalimat makian yang dipasang untuk tidak membuang sampah di lahan-lahan kosong itu.

Wanita itu (dimainkan oleh Pracista Dhira Prameswari) membawa anaknya yang masih bayi dalam stroller kemudian bayi (diwujudkan dalam bentuk boneka) berpindah ke tokoh-tokoh lain, dari tangan ke tangan, kadang kepala bayi di bawah, dipegang begitu saja seperti memegang benda mati. Meskipun properti yang digunakan adalah boneka tetapi kesan yang diciptakannya dalam benak saya tetaplah anak manusia yang terkesan tidak berharga dan dipermainkan begitu saja dari tangan ke tangan. Sebuah adegan satir yang mengingatkan saya ke anak-anak Palestina yang dibantai genosida.

Orang Tua itu turun dari panggung. Ketika Lelaki Muda mencarinya, Orang Tua menjawab, “Saya di dekat AC.” Plang bertuliskan “1312” turut hadir di atas panggung, merespon kritik yang semakin kencang terhadap institusi kepolisian kita. Tumpukan roda disebut sebagai “ban Brimob.” Kelompok ini telah mendekonstruksi naskah Petang di Taman karya Iwan Simatupang, menghasilkan sebuah tontonan yang renyah, rileks, berhasil melewati keseriusan berlebihan dan kebekuan menghadapi teks, barangkali pada pentas-pentas Petang di Taman yang pernah saya tonton sebelumnya.

Jembatan-Jembatan ke Pertunjukan

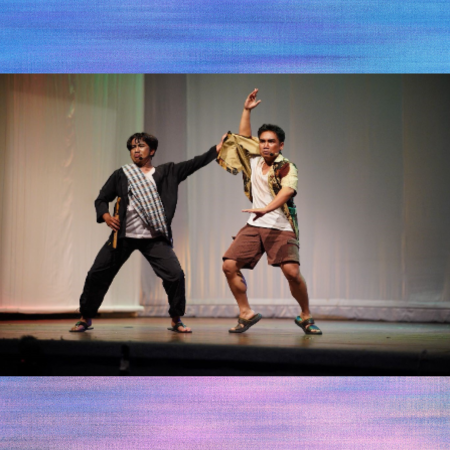

Flaneur Kolektif – Beo Motinggo Karya: Ibed S. Yuga

Sutradara: Said Riyadi Abdii

Pimpinan Produksi: Nani Yulianti

17 September 2025

Naskah Beo Motinggo karya Ibed S. Yuga menyediakan sarana bagi sebuah pertunjukan teater yang bisa bermain-main dengan keluasan tema, loncat-meloncat dari satu narasi ke narasi lain dengan strategi tekstualnya yang berupa pertautan elemen, seperti seseorang yang menulis naskah dengan cara googling dengan mempertautkan satu elemen kunci dengan elemen kunci yang lain. Berikut catatan juri Sayembara Naskah Teater Rawayan Award 2022 dimana naskah ini meraih predikat sebagai salah satu naskah istimewa:

Beo Motinggo adalah naskah yang mencoba menafsir lakon Malam Jahanam sebagai sumber cerita. Ia menarik semacam benang merah antara Macbeth karya Shakespeare, Malam Jahanam karya Motinggo Busye, dan peristiwa pembunuhan jenderal dalam Gerakan 30 September 1965. Yakni, dari motif pembunuhan yang dilakukan oleh para tokohnya. “Malam jahanam” juga digunakan untuk menyebut malam penculikan dan pembunuhan para jenderal pada malam 30 September 1965. Naskah ini menarik secara ide pemanggungan dan memberikan pentas teater dalam bentuk baru. Naskah tidak melulu petikan teks-teks dari sumber lain, tetapi ada adegan dramatis juga. Seni peran dalam naskah ini bertanding dengan interpretasi tekstual naskah yang menjadi sumber cerita.[9]

Pada pertunjukan kelompok ini, narasi dan dialog yang diucapkan para pemain berlangsung dalam iringan musik dan tubuh yang berjoget dangdut koplo. Motif pengadeganan seperti ini mengingatkan saya pada beberapa pertunjukan Toshiki Okada dari Jepang yang menyandingkan koreografi riuh yang berasal dari tingkah laku sehari-hari dengan teks,[10] sebagaimana dalam salah satu pertunjukannya, Five Days in March.[11]

Menghadapi naskah Ibed yang eksperimental ini, Said Riyadi Abdii selaku sutradara berhasil memanggungkan naskah tersebut melalui strategi pemanggungan yang berlapis. Cukup mengejutkan bahwa tidak ada bagian naskah yang dipotong, semua elemen dari tubuh naskah ditampilkan di atas panggung. Bagian-bagian yang rumit dari naskah ditaklukkan dengan strategi pemanggungan yang beberapa bagiannya cukup mengejutkan pula.

Di luar gedung pertunjukan, terdengar dangdut koplo diputar. Dua orang aktor bercuap-cuap di atas panggung berlatarbelakang banner Festival Teater Jakarta Selatan 2025. Para penonton sudah berkumpul. Mereka menjadi sasaran candaan dari kedua orang aktor itu. Tak lama kemudian, kedua orang aktor mulai memanggil penonton untuk segera masuk ke dalam gedung berdasarkan kategorisasi tertentu yang diwakilkan lewat warna-warna tertentu. Ini sebuah jembatan ke pertunjukan yang berlangsung cair dan akrab, mendekatkan jarak antara pertunjukan dengan penonton.

Strategi pemanggungan dicairkan melalui penghadiran permainan digital Roblox ketika tokoh “Aku” sebagai perwakilan penulis naskah mencari-cari Mat Kontan (tokoh dalam drama Malam Jahanam karya Motinggo Busye) di daerah Lampung. Lecture performance turut dihadirkan ketika tokoh “Aku” menjelaskan asal-usul beo dan persebarannya di dunia. Catatancatatan kaki yang ada pada naskah diproyeksikan ke layar putih di belakang panggung, semisal bagian-bagian dialog yang diambil dari naskah Malam Jahanam diberi tanda bintang pada layar. Ini adalah sebuah jembatan antara naskah dengan pertunjukan, menjadi semacam pertanggungjawaban sutradara untuk tidak kehilangan tubuh naskah itu sendiri.

Tokoh Lelaki Gondrong yang mengaku sebagai Afrizal Malna diwujudkan dalam bentuk robot bersuara Afrizal Malna. Produksi suara Afrizal Malna merupakan kombinasi antara suara Afrizal asli dari sebuah podcast di youtube dengan suara Afrizal palsu dari olahan teknologi AI. Robot Afrizal ini membuat bingung kedua tokoh, yaitu Lelaki yang Ingin Menjadi Mat Kontan dan Lelaki yang Ingin menjadi Soleman. Kedua tokoh ini sedang memperebutkan dan menukarkan peran antara Mat Kontan dan Soleman ketika Robot Afrizal datang dan berceramah tentang keterhubungan antara naskah teater dan kenyataan.

Pada akhir abad XIX dan awal abad XX, sama halnya dengan dunia novel, ada pemahaman yang bisa dikatakan sebagai sebuah “penalaran tunggal” dan “posisi tunggal” antara naskah teater dan kenyataan. Pengarang tidak mengambil jarak tertentu dengan kenyataan atau peristiwa yang diangkatnya, sehingga karya berlaku mimesis terhadap kenyataan. Pembaca di sini tak lagi semata-mata membaca sebuah karya rekaan dalam sastra, tetapi juga sebuah kejadian nyata yang ditulis kembali.[12]

Tokoh Lelaki yang Ingin Menjadi Mat Kontan dan Lelaki yang Ingin menjadi Soleman yang masing-masing dimainkan oleh Moh. Raihan dan Ahmad Fauzi membuat jembatan sendiri antara permainan akting realis-dramatik, teater rakyat yang berkomunikasi langsung dengan penonton dan parodi terhadap metode keaktoran Tadashi Suzuki. Ridho Hafiedz yang memerankan Lelaki yang Mengaku Asvi Warman Adam membuat jembatan antara teks dengan musik dangdut koplo dari Yennu Ariendra melalui tubuh yang berjoget.

Jembatan lain menuju pertunjukan dibangun oleh tata panggung yang didesain oleh M. Dzulfiqar Fadhil. Panggung kosong satu per satu pada gilirannya melahirkan instalasi kandang burung dari langit-langit panggung, spanduk kelompok ubruk dari kain-kain putih pada kedua sisi panggung, dan tiang kandang burung yang talinya dimainkan tarik-ulur oleh tokoh Mantiko Bungo, serta salon tempat Perempuan yang Mengaku Bernama Paijah menggugat laki-laki dan melepaskan sepasang dada kaleng susu Cap Nona hingga jatuh berkelontangan di lantai.

Foto-foto pertunjukan peserta FTJS 2025 oleh Dio

Catatan Kaki

[1] Rajawali Berlumur Darah: Karya-Karya Eksil Utuy Tatang Sontani, oleh: Alex Supartono, https://www.geocities.ws/simpang_kiri/kebudayaan/on-utuy.pdf , halaman 2. 15 Idem, halaman 9.

[2] Idem, halaman 25

[3] https://www.youtube.com/watch?v=8kiOepPPSpg

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/That_Time

[5] Postdramatic Theatre, Hans-Thies Lehmann, Translated and with an Introduction by Karen Jurs-Munby, First published 2006 by Routledge.

[6] https://tengara.id/esai/membaca-ulang-robohnya-surau-kami-dan-man-rabuka/

[7] https://tengara.id/esai/membaca-ulang-robohnya-surau-kami-dan-man-rabuka/

[8] https://seputarteater.wordpress.com/2017/02/21/suara-karya-1972-ulasan-fauzi-sa-tentang-naskahpetang-di-taman-drama-sebabak-karya-iwan-simatupang/ 23 idem

[9] Pindah, antologi pemenang Sayembara Naskah Teater Rawayan Award 2022, penerbit: Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, halaman xiii.

[10] https://www.onassis.org/people/toshiki-okada

[11] https://www.youtube.com/watch?v=a-8rLAj0jaA

[12] Pindah, antologi pemenang Sayembara Naskah Teater Rawayan Award 2022, penerbit: Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, halaman 197.

——

*Dendi Madiya. Seorang pembuat pertunjukan. Naskah teaternya, Api Seluloid, terpilih dalam Rawayan Award DKJ 2017. Ia pernah diundang sebagai sutradara ke Asian Performing Arts Forum (Jepang, 2018), berkolaborasi dengan Shan Dong Ye Troupe di Taiwan (2019), dan menjabat sebagai anggota Komite Teater DKJ (2020–2023). Kini, Dendi aktif di Garasi Performance Institute dan Artery Performa, serta terlibat dalam Festival Bantargebang 2025.