Perjuangan Makna dalam Remediasi: Buang Tonjam dalam Ilustrasi dan Cerita-Gambar

Oleh Seno Gumira Ajidarma *

————-

Diterjemahkan dari “The Struggle of Meaning in Remediation: Buang Tonjam in Illustration and Picture-Story”, Journal of Language and Linguistic Studies, 18 (2), 729-754; 2022. ISSN: 1305-578X. www.jlls.org. Akan terbit dalam Dari Spider-Man sampai Kian Santang: Komik dalam Kajian Budaya (2025).

Abstrak

Dalam survai ini, pemeriksaan remediasi teks tertulis dalam roman Buang Tondjam gubahan Motinggo Boesje menjadi ilustrasi gubahan Delsy Sjamsumar dan cerita-gambar gubahan U. Syahbudin, mengungkap penggunaan strategi remediasi-mencolok dan remediasi—tak-tampak sebagai bentuk perjuangan penyampaian makna. Dalam konstruksi wacana politik dan budaya kontemporer pada tahun 1963 dan 1978, legenda Lampung Selatan itu tertengarai menjadi representasi politik identitas, dari suatu ideologi yang menerima kondisi apa pun sebagai konsekuensi pilihannya. Makna tersebut tidak terletak pada cerita yang menuntut para pendukungnya untuk berkorban dalam perjuangan; bukan pada identitas itu sendiri, melainkan pada perjuangan untuk mendapatkan maknanya.

Kata kunci: remediasi, representasi, konstruksi

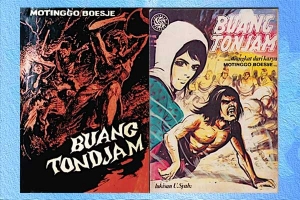

© 1963 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA © 1978 U.SYAHBUDIN / KARYA BHAKTI

Sampul roman dan cerita-gambar

1. Nasib Makna dalam Remediasi: Latar Belakang

Wacana remediasi adalah perkara proses hibrida, dalam transformasi makna antara berbagai medium di dunia kontemporer hari ini. Dalam gejala medium itu sendiri tercatat, para pendukungnya yang bersemangat sering berasumsi bahwa media digital harus putus secara radikal dengan tradisi estetika dan budaya pendahulunya.

Media baru dan genre baru paling baik dipahami dengan memeriksa cara-cara mereka merombak (refashion) atau ‘memfungsikan kembali ke-media-an’ (‘remediate’) bentuk-bentuk lama. Grafik komputer, realitas virtual, dan World Wide Web menjelaskan diri mereka sendiri dengan meminjam dan memperbaiki—bentuk komunikasi—media televisi, film, fotografi, dan lukisan, serta media cetak (Bolter, 2000: 2).

Realitas virtual memperbaiki film dan juga lukisan perspektif; fotografi digital memperbaiki foto analog; World Wide Web1 mengubah hampir setiap media visual dan tekstual sebelumnya. Sebaliknya, media lama dapat juga memperbaiki media baru. Seperti televisi menggunakan grafis komputer secara ekstensif, sehingga layar TV sering kali tampak seperti halaman web (ibid., 2).

Sebegitu jauh, belum ada sepatah kata pun tentang nasib makna, sementara masalah makna sudah setua—setidaknya—postulat Marshal McLuhan bahwa media bukanlah pembawa pesan, melainkan adalah pesan itu sendiri (“the medium is the message”), sedangkan konten atawa informasi, memiliki dampak yang jauh lebih kecil daripada medianya itu sendiri (Gordon dalam McLuhan, 2003: 14-5).

Survai inipun tidak menyangkut media baru dan genre baru, melainkan remediasi dari prosa ke ilustrasi dan cerita-gambar yang akan disurvai, yang dianggap penyurvai memiliki peluang yang sama untuk mengungkap kasus-kasus remediasi, sebagaimana terbandingkan dari tiga cara berbahasa unik dalam media cetak di sini: (1) teks tertulis dalam roman Buang Tonjam sebagai remediasi dari sastra lisan; (2) ilustrasi dalam roman Buang Tonjam sebagai remediasi dari teks tertulis; (3) cerita-gambar Buang Tonjam sebagai remediasi dari teks tertulis.

Adapun karena penyurvai tidak dapat mendengar, bertemu, atau menemukan sumber lisan, maka survai singkat akan berupa perbandingan teks tertulis dengan ilustrasi dan cerita-gambar, bukan untuk menilai kualitas hasil remediasi, tetapi untuk menemukan masalah remediasi itu sendiri.

Peluang untuk memeriksa artefak budaya media di Indonesia, yang luput dari perhatian, dan dengan suatu cara dipandang rendah sebagai materi bagi wacana ilmiah, tidak saja termungkinkan mencapai temuan dengan konteks sosio-historis, tetapi juga dapat memberi sejumlah kejelasan untuk memahami sebagian dari akar gejala remediasi masa kini.

2. Spesifikasi Media atawa Konstruksi Budaya: Kasus

Terdapat perbedaan hasil setelah dilakukan proses remediasi ilustrasi dan cerita-gambar dengan teks tertulis, sehingga survei ini dapat mengkaji apakah perbedaan tersebut disebabkan oleh (1) spesifikasi media, yaitu ilustrasi dan cerita-gambar; atau (2) faktor-faktor budaya yang mengonstruksi makna berbeda, baik dari teks tertulis maupun dari masing-masing ilustrasi dan cerita-gambar.

3. Representasi dan Remediasi: Konsep

Representasi dijelaskan di sini sebagai konsep, untuk menampung pemahaman transformasi makna, dari teks tertulis menjadi ilustrasi dan cerita-gambar; sementara konsep remediasi diperlukan sebagai instrumen untuk membaca bahasa-bahasa medium itu sendiri.

Representasi dalam Kebudayaan: Konstruksi

Representasi adalah produksi makna melalui bahasa (termasuk bahasa visual—sga). Dalam representasi, pendekatan konstruktivis menggunakan tanda, yang diorganisasikan ke dalam berbagai jenis bahasa, untuk berkomunikasi secara bermakna dengan pihak lain. Bahasa dapat menggunakan tanda untuk melambangkan, mewakili, atau merujuk pada objek, orang, dan peristiwa di dunia yang disebut ‘nyata’. Namun, bahasa juga dapat merujuk pada hal-hal imajiner, dunia fantasi dan gagasan abstrak, yang sama sekali bukan bagian dari dunia material.

Tidak ada hubungan sederhana atas refleksi, imitasi, atau korespondensi satu-dengan-satu (one-to-one) antara bahasa dan dunia nyata. Dunia tidak tercermin secara akurat atau sebaliknya dalam cermin bahasa, dalam dan melalui berbagai sistem representasi yang, demi kenyamanan, disebut ‘bahasa-bahasa’. Makna diproduksi oleh praktik, ‘penggubahan’, dari representasi. Makna dibangun melalui pembermaknaan—yakni praktik-praktik yang menghasilkan makna.

Bagaimana berlangsungnya? Bergantung pada dua sistem representasi berbeda tetapi saling terhubung.

Pertama, konsep yang terbentuk dalam pikiran, berfungsi sebagai sistem representasi mental yang melakukan klasifikasi dan organisasi dunia ke dalam kategori-kategori bermakna. Mempunyai konsep tentang sesuatu, dapat berarti bisa mengatakan mengetahui ‘maknanya’.

Namun makna tak dapat dikomunikasikan tanpa sistem representasi kedua, yaitu bahasa. Sedangkan bahasa terdiri dari tanda-tanda, yang diorganisasikan ke dalam berbagai hubungan. Namun tanda-tanda hanya dapat bermakna, jika terdapat kode yang memungkinkan penerjemahan konsep-konsep ke dalam bahasa—dan sebaliknya.

Kode-kode ini sangat penting untuk makna dan representasi. Kode-kode ini tidak ada di alam tetapi merupakan hasil dari konvensi sosial. Kode-kode ini merupakan bagian penting dari budaya manusia—‘peta makna’ bersama manusia—yang dipelajari maupun secara tidak sadar merasuk ke dalam diri (internalized), saat manusia menjadi anggota budaya. Pendekatan konstruktivis terhadap bahasa ini mengantarkan ranah simbolik kehidupan, tempat kata-kata dan benda berfungsi sebagai tanda, ke dalam degup kehidupan sosial itu sendiri (Hall dalam Hall, 1997: 28-9).

Remediasi dalam Representasi: Strategi dan Artefak.

-

- Dua strategi representasional: Pertama, ‘remediasi—tak- tampak’ (‘transparent immediacy’), yang berupaya menghapus atau menyembunyikan proses remediasi dengan membuat media tidak terlihat. Strategi kedua, ‘remediasi-mencolok’ (‘hypermediacy’), yang menarik perhatian pada proses remediasi karena menonjolkan media itu sendiri (Bolter, op.cit., 68).

-

- Konsumsi artefak media: Dua strategi representasional, yang tak-tampak maupun yang mencolok, dapat membantu pemahaman estetika media baru, maupun penggunaan dan pola konsumsi budayanya. Tentu dapat disaksikan bahwa (bentuk) estetik atau makna formalnya dan pola konsumsi saling terkait. Aspek ekonomi dari remediasi telah diakui dan dieksplorasi oleh para ahli teori budaya. Setiap bentuk media menemukan tempatnya secara ekonomi dengan mengganti atau melengkapi apa yang sudah tersedia, dan penerimaan khalayak maupun sukses ekonomi hanya datang dengan meyakinkan konsumen, bahwa bentuk baru meningkatkan pengalaman bentuk lama. Bentuk media baru bersirkulasi berdasarkan klaim dari remediasi (ibid., 68-9).

4. Tiga Medium: Materi Survai.

a. Roman Buang Tonjam: Legenda Lampung Selatan, gubahan Motinggo Boesje, diterbitkan oleh BP Aryaguna, Djakarta, 1963, 102 halaman, ukuran 11,5 x 16,5 cm.

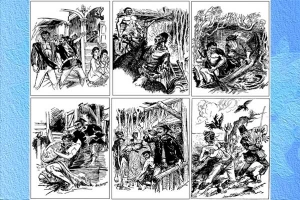

b. Ilustrasi-ilustrasi Delsy Sjamsumar dalam roman, digubah tahun 1962, 6 gambar.

c. Cerita-gambar “Buang Tonjam”, digubah oleh U. Syahbudin sebagai adaptasi dari roman gubahan Motinggo Boesye, diterbitkan oleh Yayasan Karya Bhakti, Bandung, 1978, 91 halaman, ukuran 17,5 x 25,5 cm. Satu dari kumpulan 4 cerita-gambar 201 halaman gubahan U. Syah yang juga berjudul Buang Tonjam.

5. Lima Langkah Penyidikan: Pendekatan

Langkah-langkah penyidikan dalam survai ini adalah (1) menuliskan cerita Buang Tonjam berdasarkan roman Motinggo Boesje. Karena kasus tersebut hanya bagian dari struktur, maka tidak harus setia pada rincian, selama tetap merujuk pada alur cerita; (2) membandingkan bagian-bagian alur yang menjadi ilustrasi Delsy Sjamsumar, menyelidiki proses remediasinya dengan instrumen dari konsep-konsep; (3) praktik yang sama diterapkan pada perbandingan dengan cerita-gambar U.Syah; (4) mengevaluasi temuan investigasi; (5) menyimpulkan temuan umum.

6. Alur Buang Tonjam dalam Dua Belas Bab

-

- Narator, yang akan menceritakan kisah ini, memperkenalkan neneknya, yang karena usianya 154 tahun, mengenal hampir segalanya di dunia mereka—wilayah Lampung Selatan. Ia mengalami letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Badannya masih kuat, dan ia masih ingat kisah legendaris Buang Tonjam.

Narator, salah satu dari ratusan cucu, bertanya kepadanya tentang kisah Buang Tonjam. Ia mengatakan Buang Tonjam itu seperti tokoh dongeng, seperti lidahnya yang bercabang seperti ular—dan itu bukan satu-satunya keajaiban. Ia sangat kuat, kulitnya sewaktu-waktu bisa berubah seperti ular, dan kumisnya seperti ikan lélé. Namun Buang Tonjam adalah manusia.

Neneknya mengaku pernah melihat Buang Tonjam dengan tubuhnya yang tinggi dan kuning kehijauan, wajahnya yang tegas dan matanya yang hitam pekat, hingga suatu hari Buang Tonjam menghilang. Konon, Buang Tonjam bersembunyi di sebuah kapal yang terbengkalai akibat letusan Gunung Krakatau.

Kapal itu masih ada di masa sekarang, ketika semua orang takut pada Buang Tonjam, meski hanya untuk menceritakan kembali legenda itu. Jadi setelah mengembara sambil bertanya-tanya, narator kembali ke neneknya dan memintanya untuk menceritakan kisah Buang Tonjam.

-

- Tak seorang pun tahu tentang asal-usul Buang Tonjam. Ia hadir pertama kali di hutan, saat seseorang melihatnya ketika sedang memotong kayu bakar. Terjadi perbincangan, dan lelaki di atas kuda itu berkata, “Wajahmu aneh, beda dengan kami, kamu siapa?”. Buang Tonjam menjawabnya, tetapi setelah mereka berpisah ia berkata dalam hati, “Kenapa tiap-tiap orang harus menanya siapa asalku? Perlukah itu?” / “Yang penting aku sudah datang di dunia ini. Mereka tak usah tanya, dari mana aku datang, kenapa aku hidup, dan mau apakah aku dalam hidup ini.”

Melalui sekian banyak mimpi aneh, dan adegan ia suka minum dari kendi (= kendi tanah liat dengan leher dan pegangan, biasanya untuk air minum) yang membuatnya bergairah, Buang bertemu lagi dengan lelaki itu, seorang kepala marga, yang melihatnya berlari secepat angin—yang merupakan rahasia. Buang sekali lagi tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang hidupnya di masa lalu.

Setelah penolakan itu, Buang datang ke rumah, dengan banyak orang di pesta itu, dan dua orang putri kepala marga mengawasinya dari sudut. Buang dianggap sebagai lelaki sejati, karena keterbukaan dan kejujurannya, bahkan ada peringatan tentang risiko jika ada yang berani menantangnya. Rupanya seorang lelaki bernama Raja Suji menantangnya untuk bertarung, dan Buang membunuhnya. Hal ini menjadi perbincangan di desa.

-

- Obrolan berlanjut di warung makan. Legawa berkata, untuk membunuh Buang mereka tidak bisa langsung menantangnya. Jadi Legawa datang ke rumah Buang di hutan, dan bertanya apakah dia mau berteman dengannya. Buang bisa menerimanya. Sebelum Legawa pergi, darahnya tersirap saat melihat lidah Buang yang bercabang.

-

- Legawa meminta Buang untuk membagi salah satu anugerah adialaminya (supranatural), yang ditolak, karena menurut Buang begitu Legawa mendapatkannya, selain ia akan menginginkan lebih, juga akan menjadi beban. Lantas Buang dapat menghajar semua serdadu Belanda yang datang menangkapnya. Hal ini menjadikan Buang sebagai legenda hidup yang dikagumi semua orang, termasuk Siti Bariah, istri Raja Manggar Alam.

-

- Adegan memperlihatkan Buang sebagai manusia yang berbeda, karena alam telah menciptakannya dengan tubuh berbeda, seperti perubahan warna kulitnya secara berkala, dan masih banyak lagi yang membuat Buang menangis dalam kesendiriannya. Kemudian muncullah Sugriwa, jagoan dari Banten, yang berteman dengan Buang, dan mengenalkannya lebih jauh pada kebiasaan minum-minum.

-

- Kemudian Buang mengalami masalah minuman keras. Ia membutuhkan minuman karena ia membutuhkan hasrat yang muncul akibat minum. Minuman dalam kendi adalah nira (= hasil menyadap bunga berbagai pohon aren, yang digunakan untuk membuat gula), air dan gula, yang direndam dengan bayi rusa di dalamnya.

-

- Setelah suaminya tidur dengan kuda-kudanya, Siti Bariah memimpikan sesuatu yang jantan, yang berembus seperti angin di malam hari. Lalu hadirlah Buang Tonjam. Mereka bercinta, dan setelah Buang pergi, Bariah berpikir seperti apa keturunan mereka nanti. Saat Raja Manggar Alam, suaminya, kembali, ia berkata bahwa Bariah tampak bahagia, tetapi juga melihat darah di sekujur tubuhnya. Apa pun itu, Manggar Alam hanya ingin bersama kudanya. Di hutan, Buang meminta minum kepada Sugriwa dan membayarnya dengan emas. Dalam keadaan mabuk, ia menangis karena rindu pada seorang ibu yang tidak dikenalnya—sementara Bariah juga merindukannya.

-

- Pertemanan yang ditunjukkan Sugriwa kepada Buang tidak berhasil, karena dalam hati ia hanya ingin Buang membagi rahasia kemampuan adialaminya. Sugriwa berkata kepada Buang bahwa empat bulan dari sekarang, Bariah akan punya bayi. Apa yang akan terjadi jika Raja Manggar tahu, tanya Sugriwa; aku akan menghadapinya, kata Buang. Ketika mereka berjalan ke Kalianda, setelah dua hari Sugriwa merasa tidak bisa mendapatkan apa pun dari Buang, maka secepat kilat ia memotong tangan kiri Buang dengan parangnya, dan melarikan diri.

-

- Dengan hati hancur, Buang mengobati tangan kiri dengan ludahnya. Malam harinya ia merenungi diri, bahwa ia tidak pernah tahu dari mana asalnya, di mana ia berada sekarang, dan ke mana ia akan pergi. Di desa, orang-orang membicarakan tentang Buang yang hilang. Kemudian datanglah Sugriwa, dengan berita ia mengalahkan Buang Tonjam, dengan memberinya minuman. Sugriwa pun ikut minum hingga benar-benar mabuk. Dalam mabuknya ia memohon ampun kepada Buang. Setelah 40 hari, seperti ular, kulit Buang berganti dengan kulit baru, yang juga memperbarui jiwanya.

-

- Buang Tonjam datang ke desa dengan membawa seekor anjing dan semua mata tertuju padanya. Ia mendapati Sugriwa mati mabuk di kandang Suluhun, sehingga ia tidak melakukan apa-apa. Ia memperlihatkan tangan kirinya yang sudah diperbaiki.

Setelah bangun, Sugriwa pergi mencari Buang di hutan dan meminta kebaikannya untuk menjadi gurunya. Buang berkata bahwa ia tidak akan pernah tertipu oleh minuman keras lagi. Kembali ke desa, Sugriwa menjadi aneh, meminta minum, kemudian setelah melukai dirinya sendiri dengan cara ajaib—memotong bunga pisang, yang berdarah—ia memberi tahu Raja Manggar Alam tentang seekor bayi ular di dalam rahim istrinya, sebelum pergi untuk selamanya.

-

- Di depan rumah Buang di tengah hutan, Raja Manggar Alam berkata dirinya mengerti tentang siapakah bayi yang ada dalam kandungan Bariah, “Namun sebenarnya dia bukan istriku.” Kemudian ia pergi bersama kudanya menuju tempat matahari terbenam, yang oleh Buang dikenal sebagai tempat bertapa—yang dapat juga berarti tempat menimba ilmu-ilmu gaib.

Buang berkata kepada Legawa bahwa semua orang harus berbahagia sebagaimana mereka manusia, sedangkan Buang sendiri tidak, meski ia menginginkannya. Masalahnya, bagaimana nasib anaknya setelah lahir 40 hari dari sekarang. Ia berpesan agar anaknya itu mengembara ketika ia sudah cukup dewasa dan tahu siapa ayahnya. Sekarang ia akan menemukan Raja Manggar Alam yang pernah berkata bahwa ia adalah seekor binatang buas.

Narator berkata bahwa siapa pun dapat menceritakan kisah mereka tentang kematian Buang Tonjam dengan bahasa mereka sendiri, “… dan aku akan menceritakan kematian orang itu dengan gaya dan bahasaku sendiri.”

-

- Adu mulut sebelum duel tengah hari antara Buang Tonjam dan Raja Manggar Alam tentang Buang manusia atau bukan. Setelah semua tuduhan itu, duel pun dimulai dan Buang pun mengerti bahwa Raja Manggar Alam sudah mengetahui rahasia kesaktiannya. Namun ia berkata bahwa lawannya juga akan mati.

Digambarkan dengan tindakan adialami, setelah bertarung seharian, mereka pun jatuh bersama-sama. Buang kembali terbangun setelah Raja Manggar Alam berkata bahwa Buang tidak dapat membunuhnya—tetapi kali ini, dengan cara yang berbeda, seperti binatang buas, Buang dapat melakukannya.

Keduanya pun mati dengan penderitaan yang sama: rasa haus yang amat sangat di tenggorokan—tetapi ajal Buang datang kemudian, karena ia harus pergi ke laut, jatuh ke terumbu karang, yang melekang, mengering dan terbelah, setelah berhari-hari dan bertahun-tahun, karena permukaan air tidak pernah mencapainya.

Dikisahkan, suatu ketika setelah letusan kecil Gunung Krakatau, gelombang laut menghantam tubuhnya begitu keras hingga membuatnya hidup—tetapi ia memilih untuk bersembunyi, karena setelah melihat betapa buruknya kulit pengganti di wajahnya, ia merasa malu.

Orang-orang mencium bau busuk ketika peristiwa itu terjadi di dekat mereka. Tidak ada yang tahu apakah cerita Buang Tonjam itu benar, tetapi siapa pun yang mendengar namanya akan mengingat keajaibannya, seseorang yang tidak tahu dari mana asalnya, dan ke mana dia akan pergi.

7. Dari Teks Tertulis ke Gambar: Ilustrasi

Meski kisah yang diceritakan ulang sebelumnya sangat dipersingkat, kutipan yang digambarkan di sini, merupakan kutipan langsung dari rinciannya, sehingga dapat diperiksa lebih dekat dalam perbandingan dengan gambarnya.

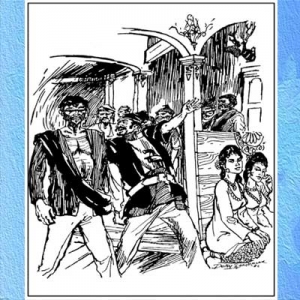

a. Selera Rancangan Arsitektur Kolonial?

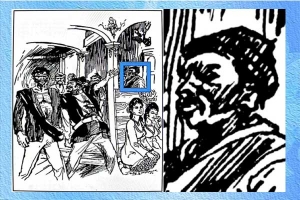

© 1978 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA

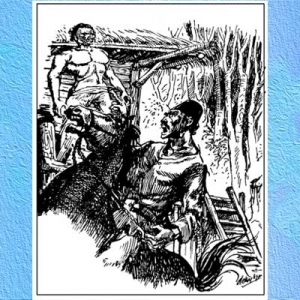

Terdengar gumam orang berbising mengisi keramaian di situ.

“Nama orang ini adalah Buang Tonjam,” dan dipegangnya bahu lelaki yang dipandang oleh seribu mata malam itu (h. 22).

Gambar menghadirkan kembali hal-hal yang tidak disebutkan dalam naskah tertulis, seperti tiang-tiang di dalam rumah yang tidak seperti tiang-tiang rumah di desa; kemudian pakaian yang dikenakan oleh peran-peran ini, hanya menyebutkan warna hitam pada selempang yang dikalungkan di badan.

Jadi ilustrasi bukan sekadar representasi teks tertulis—yang hanya berisi informasi visual sebatas adegan—tetapi juga menggantikan apa yang kurang dalam teks tertulis, meskipun sebagai teks susastra dapat berdiri sendiri. Namun karena teks tertulis dan ilustrasi menyatu sebagai satu totalitas dalam satu media, yaitu buku cetak, kekurangan medium yang satu menjadi peluang bagi medium lainnya.

Pembaca akan mendapat manfaat visual, karena rancangan arsitektur tiang-tiang dan kepala rusa menunjukkan selera peradaban kolonial, dalam latar lokal seperti Lampung, tempat busana adat lelaki dan perempuan—dengan topi dan kalung—tampil dengan bangga tanpa rasa rendah diri.

Sekuat kesan visual, representasi tersebut dapat berkategori sebagai remediasi-mencolok (hypermediacy), bukan pada kemungkinan-kemungkinan ekstrem, tetapi dalam wacana realisme. Itulah sebabnya tiang-tiang dan kepala rusa di dinding menjadi penting dicermati, apakah ilustrasi tersebut menunjukkan fungsi realisme, atau gagal mencapainya.

b. Ilustrasi Kontradiktif

© 1978 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA

Kepala marga yang sudah mendidih itu dengan sabar dikuasainya sendiri untuk menjadi dingin.

“Hari sudah agak gelap, aku pulang dulu Buang,” kata kepala marga Ruku.

“Silakan.”

“Biarpun begitu, berhati-hatilah.”

Di tepuknya perut kudanya dengan tumitnya dan kuda itu meringkik sesaat, lalu ia memacunya (h. 26).

Pembaca yang tidak pernah diberitahu dengan rinci tentang rumah Buang, akan menemukan setidaknya sekat luar, yang terbuat dari kayu, dan memberikan nuansa interior meski tak terlihat, atau lingkungan dengan pepohonan, setelah teks tertulis mengatakan terletak di dalam atau dekat hutan. Tingkat tinggi rumah juga ditunjukkan dengan bijak, karena tidak disebutkan secara rinci oleh teks tertulis.

Terpenting adalah ekspresi kepala marga, yang sejajar dengan ekspresi kuda, membuat fokus terpusat kuat—tetapi, ini bertentangan dengan teks tertulis, bahwa kepala marga mencoba untuk bersabar dan kuda meringkik sebentar saja. Dalam hal ini, ilustrasi tersebut menarik perhatian karena mempraktikkan sepenuhnya strategi remediasi-mencolok.

Juga menarik adalah topi kepala marga, yang tidak pernah disebutkan di mana pun dalam roman, sehingga menjadi semacam representasi eksotisme—aspek menarik dari sesuatu yang tidak terlalu dikenal. Karakterisasi kepala marga, seperti mencuri perhatian dari peran utama Buang, yang menggarisbawahi lagi gejala remediasi-mencolok.

c. Tanda-Tanda Terpercaya

© 1963 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA

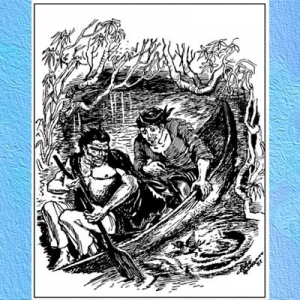

Angin sungai melancarkan perahu mereka ke hilir. Seekor burung sungai berkepala merah menyelam ke air lalu terbang ke udara (h. 39).

Gambar ini tampaknya sesuai dengan teks tertulis, tetapi pohon-pohon ditambahkan untuk menciptakan lingkungan seperti sungai di hutan, meskipun tidak pernah disebutkan. Konsistensi yang terkait dengan konsekuensi realisme, berdampak pada busana yang juga tidak pernah disebutkan dalam teks tertulis. Busana tersebut tampak meyakinkan, meski tidak dapat didukung oleh apa pun dalam teks tertulis. Jadi dari mana ‘efek-realitas’ itu berasal?

Meskipun tidak ada tanggal pasti mengenai latar waktu, adegan-adegan seperti penyerangan ke tempat Buang oleh tentara Belanda, dalam beberapa hal membantu penafsiran yang sama, antara pembaca dan ilustrator.

Inilah yang terjadi ketika makna berasal dari praktik pemberian tanda dalam pembermaknaan, dan representasi tanda dalam ‘peta-peta makna’ sama-sama dikenal, dan tanpa harus disadari berlangsung proses internalisasi pada pendukung konteks sosio-historis yang sama.

d. Bagaimana Ilustrasi Membetulkan Teks Tertulis

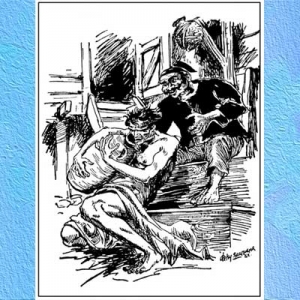

© 1963 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA

Buang Tonjam memeluk kendi itu. Dibukanya tutupnya. Bau wangi yang dahsyat terus menguliti perasaannya. Darah menyimbah-nyimbah di tubuhnya (h. 56).

Gambar ini bertujuan untuk menunjukkan betapa tergantungnya Buang dengan jenis minuman yang selalu diberikan Sugriwa, yang tampaknya membangkitkan nafsunya sehingga membuatnya merasa seperti laki-laki, karena disukai oleh seorang perempuan. Kedua tangan Buang merupakan rincian terpenting dari gambar, sebagai representasi gagasan ketergantungan sepenuhnya, seperti yang dijelaskan dalam teks tertulis.

Apa yang mungkin menjadi masalah adalah kendi itu bukan kendi, melainkan guci. Fungsinya bukan sebagai alat minum, melainkan hanya sebagai tempat menyimpan air, dalam hal ini untuk menampung nira dan air gula tempat Sugriwa meletakkan bayi rusa di dalamnya.

Guci itu gambarnya benar, sedangkan kendi itu nama yang salah—masalahnya ada pada tulisannya, dan gambarnya sudah melakukan koreksi, walau tetap disebut sebagai kendi.

Maknanya terbelah di sini, sementara kata kendi tidak dapat menyampaikan fungsi dalam teks tertulis, strategi remediasi-mencolok bekerja pada makna ‘sebenarnya’, yang diambil alih dari teks tertulis, tetapi masih di dalam roman. Pembaca sebagai pengamat aktif terbebas oleh gambar dari kekeliruan teks tertulis.

e. Merujuk Suatu Dunia

© 1963 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA

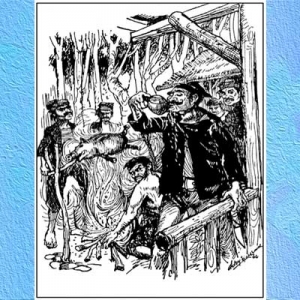

… tiap tegukan air nira yang dihirup Sugriwa dari mulut lodong, membikin mata jagoan itu menyala merah bagai api di tungku (h. 69-71).

Menjadi jagoan sepertinya menjadi hal yang sangat penting di daerah yang menjadi latar cerita. Di sanalah Bukit Pahoman, Hutan Ruku, Sungai Wuni dan Wei Rate, Bukit Kalianda, Gunung Tenggamus dan Gunung Radjabasa, menjadi bagian dari dunia Ruku, tepatnya sebuah desa, dengan Warung Suluhun sebagai pusat dan sumber pengembangan cerita. Setiap nama memiliki legendanya masing-masing, begitu pula Buang sendiri, yang dianggap orang berasal dari Tiongkok—yang tidak dijelaskan secara gamblang oleh Buang.

Seperti dianggap sudah dengan sendirinya, bahwa ada sebuah kode tak resmi tentang pentingnya siapa yang menjadi jawara di antara semua jagoan di suatu daerah. Hal ini juga memiliki makna bahwa mereka harus saling bertarung hingga terbukti siapa yang terbaik. Dalam cerita ini, orang-orang bahkan datang dari Banten, Buton, dan Mengkassar.

Di tempat kejadian, saat Sugriwa merasa telah mengalahkan Buang Tonjam setelah memotong tangan kirinya, Sugriwa merayakan apa yang ia anggap sebagai pesta kemenangan untuk dirinya sendiri, di mata jagoan-jagoan lain yang iri—yang merasa terganggu karena bukan dirinya yang merayakannya.

Teks tertulis tidak memberikan informasi terperinci soal ini, membuktikan terdapatnya fungsi pengganti dari medium: kode dari pandangan mata para jagoan mengubah semesta teks tertulis menjadi satu gambar tunggal.

Nira dari lodong (tapi gambarnya bukan lodong), babi panggang, dan segala busana, mestinya juga memberi petunjuk keberadaan cara hidup bukan-Islam sebagai latar budaya tradisional cerita, yang mungkin tampak kontroversial untuk saat ini, tetapi tidak ada yang kontroversial pada saat penciptaan dan penerbitan baik roman maupun ilustrasi pada 1962-1963.

Apa pun reaksinya, tidak dapat disangkal bahwa gambar tersebut tidak hanya menyerap teks tertulis, tetapi juga dunia yang dirujuk oleh teks tertulis tersebut.

Betapapun, meski tulisan sudah betul menyebut lodong yang terbuat dari bambu, sebagai alat minum tradisional bagi nira, kali ini gambarnya yang memberikan dis-informasi dalam remediasi-mencolok.

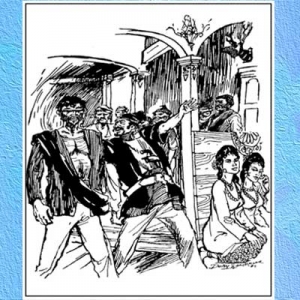

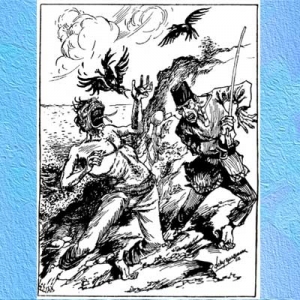

f. Kesadaran atas Orisinalitas

© 1963 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA

Burung yang seekor ini menukik-menukik lagi! Rasa geram Buang timbullah. Mulutnya dingangakannya. Tampak mulut Buang sedemikian lebarnya sebesar bibir kuali – dan, dan, dalam sekejap, burung gagak yang seekor itu telah dihisapnya! (h. 95).

Ilustrasi terakhir ini memperlihatkan betapa buruk rupa Buang, dalam penampilannya sebagai binatang buas yang menelan burung terbang hidup-hidup. Dengan empati bagi peran yang tampaknya sudah ada di pihak Buang, pada halaman-halaman sebelum halaman-gambar ini, gambar tersebut dapat berfungsi sebagai tindakan penyeimbang, yang akan menambah ironi terhadap nasib Buang, yang sungguh ingin menjadi manusia utuh.

Sementara orang lain dalam gambar, yang muncul dua kali dalam rangkaian ilustrasi ini, dengan topi Turki dan jenis wajah yang tampak seperti orang asing Timur Tengah pada umumnya, bahkan dia sebenarnya adalah Raja Manggar Alam. Dengan dianggap sebagai wajar pada saat digubah, memberikan makna bahwa gagasan pluralisme sama sekali tidak asing.

Ini menghadirkan bukan pertanyaan, melainkan indikasi adanya kesadaran tentang orisinalitas pada masa penggubahan di daerah Lampung, tempat migrasi dari mana-mana, sebelum gelombang transmigrasi di era Orde Baru. Apa yang asing tidaklah sesungguhnya asing, ketika semua orang di negeri ini adalah orang asing.

Sekali lagi gambar tersebut menggantikan apa yang tidak disebutkan dalam teks tertulis, membuat gambar menjadi sangat berguna bukan saja untuk meng-ilustrasi-kan, tetapi juga menjadi pasangan teks tertulis sebagai naratif strategis dari legenda Lampung Selatan yang sedang dibuat.

Temuan: Strategi Remediasi-Mencolok

© 1963 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA

Dengan subjudul menyebutkan Legenda Lampung Selatan, roman Buang Tonjam jelas berkisah tentang politik identitas. Apabila kode-kode yang ditempatkan dalam teks tertulis tidak dapat menggambarkan segalanya, ilustrasi menggantikan apa yang akan menjadi kekurangan teks tersebut. Dalam hal ini, remediasi roman oleh ilustrasi, merupakan tindakan strategi remediasi-mencolok, tempat medium memperhatikan medianya sendiri—yang tidak selalu merupakan remediasi dari teks, tetapi terkadang seperti naratif yang berdiri sendiri, masih dengan Buang Tonjam sebagai tema.

8. Apa yang Terjadi dengan Makna: Cerita-Gambar

Untuk memeriksa remediasi roman ke cerita-gambar, karena cerita-gambar terdiri dari paduan kata-kata dan gambar, langkah pertama adalah membuat perbandingan umum antara struktur roman dan cerita-gambar. Kedua, perbandingan kata-kata yang digunakan dalam cerita-gambar dengan teks tertulis dalam roman; kemudian langkah ketiga, perbandingan (a) gambar berurutan dengan kalimat dari adegan dalam roman; (b) gambar-gambar dari cerita-gambar dengan gambar ilustrasi dari roman. Ketiga perbandingan tersebut kemudian akan dianalisis secara keseluruhan sebelum mencapai temuan.

Berganda atau Terbatas: Struktur

Sebetulnya roman Buang Tonjam adalah cerita berbingkai, yaitu cerita yang di dalamnya terdapat satu cerita—atau banyak cerita—dan bingkai tersebut dapat dikalikan menjadi banyak bingkai. Roman ini adalah cerita tentang narator yang mendengarkan cerita sang nenek, kemudian narator menuliskan ceritanya, seperti yang disebutkan di akhir roman, tempat ia menuliskan versinya sendiri di samping versi-versi lainnya. Dalam cerita-gambar, cerita Buang Tonjam tidak memiliki bingkai, sehingga pembaca tidak akan menemukan bab dan adegan tempat narator menyidik cerita Buang Tonjam.

Dalam cerita-gambar, jika dibandingkan dengan struktur roman, permulaan cerita bukan dimulai dari Bab 1, melainkan Bab 2 tanpa adegan Buang memperkenalkan minuman yang membuatnya menyukainya. Cerita-gambar kemudian menggunakan alur hanya jika berkaitan dengan konflik, bukan pikiran dalam benak, meskipun sebenarnya cerita-gambar memiliki sarana balon pikiran sebagai alat dari bahasa visual.

Jadi setelah adegan pesta, tanpa pengenalan Buang oleh kepala marga kepada para tamu, Raja Suji menantang Buang dan terbunuh, langsung dilanjutkan dengan adegan Tukil Jati membalas dendam dan terbunuh juga.

Saat Legawa datang ke rumah Buang, dengan ramah meminta agar tidak membunuh lagi, pembaca tidak akan tahu apa yang ada dalam pikiran Legawa, dan juga tidak disebutkan meminta bantuannya untuk menghadapi pasukan Belanda jika mereka datang. Pasukan ini tiba-tiba datang ke rumah Buang tanpa alasan, yang cukup dimengerti oleh pembaca roman, karena penyampaian Legawa, tetapi tidak bagi pembaca cerita-gambar.

Kasus semacam ini memang sering terjadi, tetapi perbedaan media tidak dapat menjadi alasannya, karena dalam remediasi, apa yang hilang dalam banyak hal dapat digantikan, meskipun tidak akan pernah ada transformasi makna yang pasti. Tentu saja perbedaan media masih menjadi faktor, karena gambar berurutan akan menghabiskan lebih banyak halaman media cetak daripada kalimat tertulis.

Setelah Legawa, muncul Sugriwa, si jagoan dari Banten yang berpura-pura ramah. Ada kisah tentang Raja Manggar Alam dan istrinya Siti Bariah, dilanjutkan dengan hubungan rahasia Buang dan Bariah, tanpa aspek seksual, yang dieksplorasi dalam roman sebagai hubungan semi-mistis. Pertemuan mistis Buang dan seorang lelaki tua, serta percakapan tentang takdirnya yang bertubuh seperti ular, juga tidak ditemukan oleh pembaca cerita-gambar.

Suatu hari Sugriwa berkata keadaan makin gawat, karena 40 hari lagi Siti Bariah akan melahirkan seorang anak, dan Buang berkata ia siap menanggung segala akibatnya. Sugriwa yang mendukung hubungan Buang dan Bariah, terbukti menginginkan sesuatu dari Buang, yang tidak dapat diberikan Buang—lalu Sugriwa memotong tangan kiri Buang. Namun saat Sugriwa tiba-tiba berlari, Buang dengan mudah menjilati bagian yang terluka, dan mengembalikan tangan kirinya.

Sampai pada tahap ini, cerita-gambar masih sesuai dengan alur cerita, tetapi belum dapat mengakomodasi ilustrasi tekstual, yang secara metaforis menggarisbawahi maksud suatu adegan.

Di warung Suluhun, Sugriwa mengisahkan tentang siapakah Buang Tonjam, dengan perasaan bersalah karena sikap pengecutnya, yang membuatnya mabuk. Begitu bersalah perasaannya, sehingga ia tega memotong bunga pisang yang membuat pisang itu berdarah—inilah salah satu adegan mistis dalam cerita Buang Tonjam.

Cerita-gambar memperlihatkan adegan mabuk ini, tetapi terlalu banyak adegan mabuk yang tidak ada dalam cerita-gambar, padahal menjadi bagian penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam konteks warna lokal.

Hal yang sama terjadi pada nuansa penting lain, seperti lingkungan, nama pohon, hewan, tumbuhan, dan sebagainya yang muncul dari kebutuhan akan identitas, karena cerita tersebut adalah representasi legenda suatu daerah, secara realistis dan simbolis. Minuman keras yang berperan sebagai penggerak cerita, sebenarnya terlalu penting untuk ditinggalkan.

Maka dalam kemabukannya, Sugriwa menyampaikan kepada Raja Manggar Alam yang datang belakangan, tentang Bariah yang akan melahirkan seekor ular.

Setelah mendengar hal itu, Raja Manggar Alam pun pergi ke tempat Buang untuk membicarakan tentang istrinya yang akan melahirkan 40 hari lagi. Lantas Raja Manggar Alam meninggalkan pesan sebelum pergi, bahwa “Sebenarnya dia bukan istriku.”

Legawa datang beberapa hari kemudian dengan berita, bahwa Raja Manggar Alam telah tiada, dan orang-orang membicarakan tentang kejadian aneh yang terjadi saat istrinya hendak melahirkan. Buang kemudian memeluk Legawa dan menangis. Ia berkata, bahwa jika dirinya memang manusia, ia akan menjadi saudara Legawa, tetapi ternyata tidak.

Sebelum ia pergi mencari Radja Manggar karena pernah mengatakan Buang adalah binatang, ia berpesan kepada calon anaknya, bahwa sebagai anak Buang Tonjam, semua keturunannya akan menjalani hidup yang berat.

Lalu dengan lidah ularnya yang keluar masuk mulutnya setiap detik, Buang mendapati Raja Manggar sudah menunggunya dengan tongkat, senjata yang biasa digunakan untuk memukul ular.

Duel itu terjadi setelah saling bertukar kata, tentang siapa sebenarnya mereka masing-masing: Raja Manggar Alam adalah manusia, dan juga seorang raja; dan lidah Buang terbelah—Buang berkata bahwa raja itu akan mati.

Begitulah yang terjadi seusai duel. Kalau biasanya dia melilit lawan, kali ini dia menggigit leher Raja Manggar Alam—sehingga seperti ular, dia merasa terkutuk.

Akhirnya Buang tidak bisa ke mana-mana karena tulangnya patah oleh tongkat, dari hari ke hari terik matahari mengolahnya menjadi bagian dari terumbu karang.

Dalam perbandingan dengan teks tertulis dalam roman, struktur menjadi alur yang dipersingkat, sehingga kalimat-kalimat yang terkurangi membuat maknanya keluar dari kerangka struktur, sehingga dalam fungsi efisiensi—sebagaimana konvensi remediasi yang menghendaki teks tertulis dipendekkan—ternyata berkemungkinan menurunkan derajat kualitasnya sebagai gubahan susastra; atau dengan derajat yang tetap sama, tetapi terubahkan maknanya.

Perbedaan-perbedaan Ideologis: Kata-kata, Kalimat-kalimat

Apa yang akan menjadi kata-kata dalam cerita-gambar adalah kata-kata yang sama saja dengan struktur kalimat yang sama, tetapi karena (1) media cerita-gambar membutuhkan halaman lebih banyak untuk kalimat yang sama, pada media cetak seperti buku; (2) pembaca cerita-gambar berbeda dari pembaca roman, sebagai gubahan susastra untuk pembaca dewasa, dibandingkan dengan cerita-gambar yang lebih dikenal sebagai buku komik untuk remaja, maka kata-kata dalam cerita-gambar menjadi jauh lebih terbatas.

Terdapat penyesuaian kalimat, misalnya jika ada kalimat yang terpotong lalu disambung dengan kalimat-kalimat lainnya; dan ada juga perubahan-perubahan kecil jika satu-dua kata seakan kurang berpadan dengan pesan.

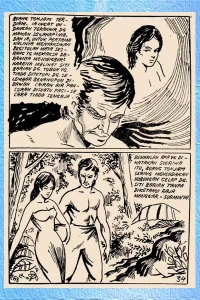

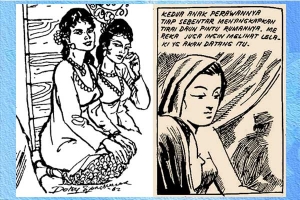

Persoalannya adalah perbedaan ideologis yang mungkin terjadi karena perbedaan pembaca: apakah makna cerita juga akan berbeda? Hubungan seksual misalnya, dalam roman hubungan Buang Tonjam dan Siti Bariah dieksplorasi secara erotis sebagai hubungan mistik-simbolis dengan bahasa gubahan susastra.

© 1978 U.SYAHBUDIN / KARYA BHAKTI

Pada panil atas ini pembaca bisa menemukan kalimat yang sama dalam roman, hanya dengan sedikit penyesuaian, karena kalimat tersebut dipersingkat dalam proses seperti berikut (dengan penebalan dari penyurvai) :

Buang terdiam. Ia ingat undangan terakhir dengan makan selahap-lahapnya. Dan ia untuk pertama kalinya menyaksikan begitulah mata seorang yang memaksa darahnya menyembur-nyembur. Dan ia ingat betapa ia bisa menikmati dengan matanya itu tubuh yang tiada ditutupi dengan selembar benang pun di bawah cairan air pancuran di suatu pagi – secara tiada sengaja (dalam roman, h. 56).

Buang terdiam. Ia ingat undangan terakhir dengan makan selahap-lahapnya. Dan ia untuk pertama kalinya menyaksikan begitulah mata seorang yang memaksa darahnya menyembur-nyembur karena melihat Siti Bariah dengan tubuh yang tiada ditutupi dengan selembar benang pun di bawah cairan air pancuran di suatu pagi – secara tiada sengaja (dalam cerita-gambar, h. 34).

Sedangkan pada panil bawah tertulis:

Benarlah apa yang dikatakan Sugriwa itu, Buang Tonjam sering mengadakan hubungan gelap dengan Siti Bariah tanpa diketahui Raja Manggar – suaminya.

Kalimat ini tidak cukup untuk menggantikan beberapa adegan, sedangkan cuplikan di bawah ini hanya satu dari sekian banyak adegan yang dihilangkan dalam cerita-gambar.

Akhirnya yang didengarnya adalah suara batuk orang yang dikenalnya. Angin berputar kencang, meronta ke kiri dan ke kanan, menyelinap mendemamkan, menghambung apa yang bisa dihambung dan merebahkan apa yang bisa direbahkan. Pohon-pohon kayu tumbang, disiram oleh air yang turun dari langit

Sejenak saja angin berhenti, menggigil rintihan setan-setan yang menguasai mangsanya menjelang fajar datang.

Dan kemudian hujan pun turun lagi, dan daun-daun pun berguguran dari pepohonan. Kesegaran tumbuh-tumbuhan ditimpa hujan terasa seperti akan memutikkan buang.

Angin berputar lagi bersama setan-setan. Setitik demi setitik akhirnya embun turun ke bumi yang subur. Angin menggeru-geru dan malam pun semakin tertimbun oleh suara napas yang bertaburan di seluruh lingkungannya. Dan jauh di sana, laut bergelombang turun naik dan menghempas ke pantai teluk. Ombak merintih terpilin oleh gelombang besar, dan buih memutih bersisir di atasnya.

Malam berjalan makin pelahan.

Fajar merah berdarah di langit yang rata bagai permukaan telaga. Sambil menutupkan matanya Siti Bariah berkata dengan suara silir.

“Sebelum kau binasa, pulanglah sekarang juga, Buang!”

Buang masih tertegun berdiri. Dipandangnya mata Siti Bariah lama-lama dan ia merasa dunia ini hidup seketika (roman, h. 59).

Pelajaran dari kasus ini adalah, pesan tertulis sekalipun dapat sampai kepada pembaca yang dituju dengan efisiensi yang sama seperti (1) transformasi kalimat seperti pada panel bagian atas, (2) maknanya tidak ditransfer secara menyeluruh, atau (3) ditransfer secara berbeda, karena terdapat pula gambar sebagai bagian dari panil — gambar ini memiliki potensi untuk memperbanyak atau membatasi penafsiran pembacaan seluruh panil bagian atas. Demikian pula dengan paduan tulisan dan gambar pada seluruh panil sebagai kesatuan.

Sedangkan pada panil bawah, lebih jelas terlihat bahwa ringkasan segenap hubungan perselingkuhan, tidak berhasil mengalihkan makna secara keseluruhan, bukan karena remediasi, melainkan karena pada medium yang dituju —yakni cerita-gambar— gambar tersebut tidak menggantikan apa yang belum teralihkan dari teks tertulis; atau dapat pula dikatakan menggantikannya dengan cara lain, dengan kemungkinan melipatgandakan atau membatasi maknanya.

Apa yang Tetap atau Berubah: Gambar

Demi pembandingan, pemeriksaan akan mengambil bagian yang menggambarkan adegan yang sama, yang juga digambarkan oleh ilustrasi; tetapi karena tidak semua adegan dalam cerita-gambar digambarkan secara bersamaan oleh ilustrasi dan cerita-gambar, maka gambar berurutan yang menggambarkan suatu adegan dalam cerita-gambar akan dibandingkan pula dengan kalimatnya.

Akan ditampilkan dahulu bahan-bahan dari contoh kasus: (1) ilustrasi dengan teks tertulis sebagai sumber yang terbandingkan; (2) teks tertulis sebagai sumber adegan dalam cerita-gambar; (3) narasi dan cakapan (dialog) dari cerita-gambar untuk dibandingkan dengan teks tertulis sebagai sumbernya; (4) gambar dalam cerita-gambar untuk dibandingkan dengan ilustrasi dari sumber yang sama.

Resepsi bagi Buang Tonjam dalam Empat Materi:

-

- Ilustrasi dengan teks tertulis sebagai sumber yang terbandingkan.

© 1963 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA

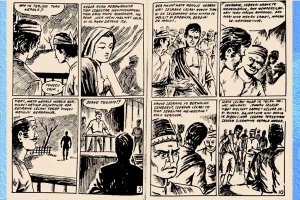

Ilustrasi ini adalah kondensasi tiga adegan yang setara dengan delapan panil dari cerita-gambar (gambar berikutnya).

Terdengar gumam orang berbising mengisi keramaian di situ.

“Nama orang ini adalah Buang Tonjam,” dan dipegangnya bahu lelaki yang dipandang oleh seribu mata malam itu (h. 22).

2. Teks tertulis sebagai sumber adegan dalam cerita-gambar.

“Apa yang terjadi, Tuan Kepala?”, tanya seorang.

“Tunggu saja,” katanya bangga.

Kedua anak perawannya tiap sebentar menyingkapkan tirai daun pintu rumahnya. Mereka juga ingin melihat lelaki yang akan datang itu.

Tiba-tiba mata lelaki tua kepala marga itu berkilau-kilau ketika dilihatnya ada seorang lelaki tegap tinggi berjalan membelah ke arahnya, disinari obor yang gemerlap menggelombangkan cahaya.

Lelaki itu kemudian berdiri terpaku.

“Seluruh isi daerah! Saya akan memperkenalkan kepada kalian tamu yang saya undang malam ini. Saya akan memperkenalkan kepada kalian namanya.”

Terdengar gumam orang berbising mengisi keramaian di situ.

“Nama orang ini adalah Buang Tondjam,” katanya dan dipegangnya bahu lelaki yang dipandang oleh seribu mata itu.

Berpuluh-puluh mata menuju ke arahnya! Seorang lelaki kukuh tinggi dengan selempang kain hitam yang melilit di dadanya, berdiri dengan malu-malu.

Tiap-tiap mulut berbisik-bisik, berbisik-bisik di antara mulut dan telinga mereka sendiri dengan kata-kata kagum dan pertanyaan-pertanyaan yang aneh.

“Sekarang, sebagai orang yang mengundang, aku mempersilahkan tuan masuk rumahku. Dan mari kita makan sama-sama, makan sekenyang-kenyangnya.”

Tiap-tiap mulut berbisik-bisik. Dan kini bisik-bisik mereka beralih, menghubungkan nama Siti Milai dan Siti Matahari, puteri-puteri kepala marga itu. Hanya seorang yang berwajah cemberut, seorang lelaki yang tiap sebentar memegang-megang hulu kerisnya. Ketika orang asyik makan, semua mata tertuju kepada Buang Tonjam yang dengan lahap menghabiskan setempayan gulai kambing, dan kepala marga gembira tampaknya.

Ia tidak melirik ke kiri dan ke kanan ketika makan itu. Ia makan dengan lahap. Ia makan terus. Dan seorang lelaki yang dengan geramnya melihat cara orang baru itu makan, tiba-tiba berdiri dan keluar dari perjamuan itu (dari roman, h. 22-4).

3. Narasi dan cakapan dari cerita-gambar, untuk dibandingkan dengan teks tertulis sebagai sumbernya.

“Apa yang terjadi Tuan Kepala?”

“Tunggu saja.”

Kedua anak perawannya tiap sebentar menyingkapkan tirai daun pintu rumahnya. Mereka juga ingin melihat lelaki yang akan datang itu.

Tiba-tiba mata kepala marga berkilau-kilau ketika dilihatnya ada seorang lelaki tegap tinggi menuju ke arahnya.

“Buang Tonjam!!”

Berpuluh-puluh mata menuju ke arahnya! Seorang lelaki kukuh tinggi dengan selempang kain hitam yang melilit di dadanya, berdiri dengan malu-malu.

“Sekarang, sebagai orang yang mengundang, aku mempersilahkan Tuan masuk rumahku. Dan mari kita makan sama-sama, makan sekenyang-kenyangnya.”

Hanya seorang yang berwajah cemberut, seorang lelaki yang tiap sebentar memegang-megang hulu kerisnya.

Mata lelaki muda yang telah panas menanti jamuan selesai tiba-tiba melihat orang-orang keluar dari rumah. Dilihatnya kini orang yang dibencinya sedang tersenyum-senyum di samping kepala marga (dari cerita-gambar, h. 9-10).

4. Gambar dalam cerita-gambar untuk dibandingkan dengan ilustrasi dari sumber yang sama.

© 1978 U.SYAHBUDIN / KARYA BHAKTI

Perbandingan

Dalam perbandingan jarak dekat, bersebelahan, antara (1) teks tertulis—(2) ilustrasi—(3) narasi dan cakapan dalam cerita-gambar—(4) gambar dalam cerita-gambar, akan diperiksa dengan tujuan melacak apakah remediasi mengubah makna narasi sumber asli, atau maknanya berubah karena berbagai faktor sepanjang proses hibrida.

Sebagaimana telah ditunjukkan pada berbagai materi di atas, perbandingan teks tertulis sebagai sumber dengan narasi dan cakapan cerita-gambar lebih menunjuk kepentingan efisiensi daripada tafsir untuk mengubahnya ke makna lain. Hal ini menunjuk pada perbandingan, bahwa perbedaan hanya terjadi karena kebutuhan untuk membuatnya lebih pendek, sebagai konsekuensi dari media yang menjadi sasaran atau penerima, sementara gambar tidak menggantikan apa yang tak dialihkan dalam proses ini.

Efeknya dapat menimbulkan kesan tidak ada yang tertinggal sama sekali dalam alih wahana, tetapi analisis struktur cerita-gambar dan perbandingan teks tertulis dengan narasi dan cakapan dalam cerita-gambar di atas, hanya menunjukkan bahwa penyuntingan teknis membuatnya lebih pendek saja.

Ini juga terjadi pada gambar dalam cerita-gambar, tetapi dapat ditelusuri lebih baik jika dibandingkan dengan ilustrasi dari adegan yang sama, yang sekaligus membuktikan bahwa masalah penurunan kualitas tidak disebabkan faktor medium pada remediasi, melainkan pada bagaimana remediasi tersebut dikerjakan.

© 1963 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA © 1978 U.SYAHBUDIN / KARYA BHAKTI

“Tamu dan Tuan Rumah”

Bagian 1 dari ilustrasi dalam roman (h.22); adegan yang sama dalam cerita-gambar (h.10).

Dalam perbandingan dari adegan yang sama di sini, panil tunggal dapat dibongkar menjadi tiga bagian, sesuai kebutuhan perbandingan:

Bagian 1 adalah Buang Tonjam bersama kepala marga, yang memperkenalkannya kepada orang banyak. Ini tampak seperti perbandingan setara—tetapi Bagian 1 ini hanya sepertiga bagian dari panil tunggal ilustrasi. Terdapat lebih banyak informasi dibandingkan dengan dua panil dari cerita-gambar.

Di luar Bagian 1 ini, terdapat tiang-tiang berancang kolonial, kepala rusa, dua orang perempuan yang mengamati, dan seorang lelaki yang geram, sehingga wajahnya cemberut, dengan sambutan kepada Buang. Cerita-gambar membutuhkan delapan panel untuk meliput peran yang sama, tetapi tanpa rancangan ruang dalam, yang meskipun tidak tertulis dalam teks sumber, cukup sahih untuk ditambahkan demi tafsir total dari adegan yang sama.

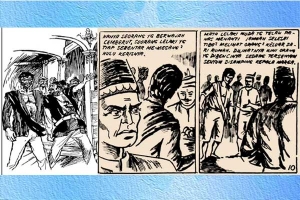

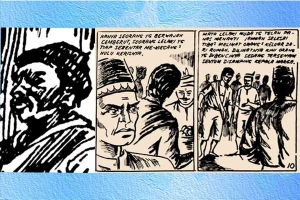

© 1963 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA © 1978 U.SYAHBUDIN / KARYA BHAKTI

“Dua Anak Perempuan” Bagian 2 dari ilustrasi dalam roman (h.22);

satu dari delapan panil cerita-gambar dari adegan yang sama (h.9).

Dari Bagian 2, perbandingan dengan jelas memperlihatkan peran imajinasi dan interpretasi, karena semua yang dapat dilihat di sini tidak tertulis dalam teks, kecuali yang disebutkan dalam narasi. Gaya berpakaian, kalung, sekat kayu, gaya rambut, hiasan bunga, dan hiasan dinding dalam ilustrasi; dibandingkan dengan kerudung, tirai, dan punggung seseorang dalam panil cerita-gambar, muncul sebagai gejala strategi remediasi.

Itulah kecenderungan remediasi-mencolok pada ilustrasi, karena gambar seperti berusaha menarik perhatian lebih dari pembaca; dan kecenderungan remediasi—tak-tampak pada cerita-gambar, karena gambar seakan-akan tidak menarik apa pun pada medium itu sendiri, sementara pembaca terus mengikuti ceritanya.

Bukan berarti strategi remediasi—tak-tampak memberikan kesan netral tanpa konotasi, sebaliknya wajah tanpa tatapan dan kerudung kedua perempuan yang matanya mengarah ke bawah, bagaikan ironi orang yang berpura-pura, jika dihubungkan dengan narasi bahwa mereka sebenarnya ingin melihat Buang. Dalam adegan ini ditunjukkan sebagai tindakan apa yang seharusnya dilihat. Strategi remediasi—tak-tampak merupakan strategi samaran.

© 1963 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA © 1978 U.SYAHBUDIN / KARYA BHAKTI

“Wajah Cemberut” Bagian 3 dari ilustrasi dalam roman (h. 22); dua dari delapan panil dalam cerita-gambar (p. 10).

Wajah Cemberut sebagai Bagian 3 dari ilustrasi dalam roman, jika dibandingkan dengan wajah cemberut yang sama dalam cerita-gambar, tampaknya yang terakhir memberikan lebih dari sekadar padanan, karena tidak hanya menghadirkan wajah, tetapi juga adegan. Namun kasus bagian pemeriksaan ini, adalah fakta bahwa wajah cemberut dari ilustrasi hanya bagian kecil dari keseluruhan, dalam satu panel seperti perbandingan di bawah ini.

© 1963 DELSY SJAMSUMAR / BP ARYAGUNA

“Wajah Siapa di Sudut Itu?” Ilustrasi Wajah Cemberut dalam pembesaran (dari h. 22)

Perbandingan ini tidak hanya menunjukkan dari mana datangnya wajah cemberut itu, tetapi juga bagaimana dalam satu panel hampir terdapat seluruh bagian dari delapan panel adegan dalam cerita-gambar: kedatangan Buang, perkenalan ketua marga, tatapan kedua perempuan, lalu wajah cemberut—sementara panel tunggal itu juga memiliki makna bahwa adegan ini terjadi pada saat yang sama.

Bandingkan ilustrasi dan cerita-gambar sebagai dua medium yang menjadi sasaran remediasi dari teks tertulis, kerja pemendekan yang sama menghasilkan hasil yang berbeda: panil tunggal tanpa kata-kata memberikan hasil lebih banyak dibanding delapan panil dari cerita-gambar.

Satu-satunya detak dalam durasi panil tunggal tersebut, memberi pembaca kesetaraan dengan delapan panil berurutan dari keseluruhan adegan, yang dari masa penantian Buang hingga akhir resepsi, mencakup waktu sekitar dua atau tiga jam. Jika kode-kode penandaan diteliti juga, tiang-tiang, kepala rusa, dan segala pernik di dalam panil tersebut, memberikan lebih banyak kemungkinan untuk memperbanyak makna daripada membatasinya.

Temuan:

Perbandingan tersebut menemukan fungsi efisiensi yang memungkinkan untuk menggandakan atau membatasi makna. Faktor-faktor perubahan makna tidak berasal dari peralihan medium, tetapi bagaimana spesifikasi medium dipekerjakan dalam remediasi—dan berlakulah strategi remediasi—tak-tampak sebagai strategi samaran.

9. Politik Remediasi: Evaluasi

Roman Buang Tonjam terbit pada 1963, dan berdasarkan tanggal yang tertera pada ilustrasinya, roman ini dibuat pada tahun 1962, tahun-tahun rawan dalam politik Indonesia sampai tahun 1965, ketika pertumpahan darah yang berlangsung hingga tahun 1966 menyisakan trauma politik dan budaya yang tiada kunjung tersembuhkan dalam kehidupan sosial kontemporer saat ini.

Pada 1962, status Peraturan Darurat Perang (S.O.B = Staal van Oorlog en van Beleg) masih berlaku sejak tahun 1957, mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir ditahan, Kartosuwiryo pimpinan Negara Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) bangkit ditangkap, sedangkan pemberontakan lainnya seperti oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), meski secara resmi telah selesai dan diberi amnesti, masih menjadi berita karena para pengikutnya lebih sering baru menyerah belakangan.

Dengan Sukarno menjadi Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) pada tahun 1960, semacam kediktatoran dipraktikkan dalam bangkitnya pertentangan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Darat.

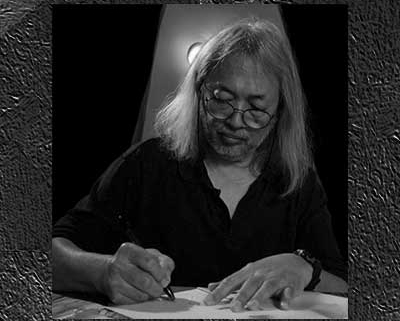

Tahun 1961-1965, sebagaimana dirujuk dalam judul buku Rosihan Anwar, adalah tahun-tahun “Sebelum Prahara”, ketika Motinggo Boesje (1937-1999) dan Delsy Sjamsumar (1935-2001), keduanya berusia pertengahan dua puluhan, menggarap Buang Tonjam pada tahun 1962-1963.

Ini juga berarti Buang Tonjam diproses dalam wacana konfliktual, seperti berlangsung di gelanggang politik dan kebudayaan, yang dengan cara tertentu menempatkan pekerja budaya seperti sastrawan dan pelukis untuk berpihak, seperti dengan terdapatnya Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang berafiliasi dengan PKI.

Situasi yang kemudian mendorong penandatanganan Manifes Kebudayaan oleh para seniman dan kritikus Indonesia pada tahun 1963, sebelum dilarang oleh Sukarno pada tahun 1964.

Dalam pernyataan hak atas kebenaran (claim) sebagai legenda dari Lampung Selatan, Buang Tonjam mungkin saja dibaca sebagai suatu pendirian ideologis, dalam iklim politik yang berpotensi membingungkan khalayak, yang butuh referensi kuat untuk menjadi inspirasi terpercaya sebagai wacana etis.

Begitulah terdapat Buang Tonjam, yang terjebak dalam dilema menjadi manusia bertubuh ular, dan tiada pilihan lain selain menerima apa adanya. Namun dirinya sendiri pun tak mampu menjawab, atau tak mampu mencari jalan, untuk mendapatkan jawaban tentang asal usulnya, sementara orang-orang di sekitarnya, suka atau tidak, tak bisa menghindar dari pandangan untuk melihat Buang sebagai makhluk berbeda.

Tawaran etis cerita ini adalah semangat Buang untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, baik manusia maupun setengah-manusia, tetapi dunia manusia tidak memberinya pilihan selain membiarkannya liar seumur hidupnya. Dalam konteks politik, Buang dan dunianya menjadi representasi suatu ideologi, yang atas nama politik identitas, menerima kondisi apa pun sebagai konsekuensi dari pilihannya.

Gagasan ini dihadirkan kembali dalam representasi dramatik, dengan naratif yang berhasil menghadirkan Buang sebagai peran empatik tragis-heroik, sebagai legenda Lampung Selatan. Kemudian ilustrasi membuatnya lebih baik, sebagai pasangan alternatif bagi naratif.

Lantas apa yang terjadi ketika pada 1978, dengan proses remediasi itu muncul cerita-gambar Buang Tonjam? Wacana dan iklim politik tahun 1978, ketika rezim Orde Baru mencapai puncak kekuasaannya di tahun delapan puluhan, harus dikatakan menekan, sebagai tahun demonstrasi mahasiswa terakhir. Untuk dimulai lagi dua puluh tahun kemudian pada 1998, sampai rezim itu tumbang dalam empat bulan.

Pada 1978, tujuh surat kabar dilarang terbit, yang membuat ekspresi apa pun menjadi lebih terkendali, seperti penerapan self-censorship—sementara sensor untuk “buku komik” sejak pasca-1965 masih terus berlangsung. Dalam situasi itulah roman Buang Tonjam mengalami remediasi menjadi cerita-gambar oleh U. Syah, yang dikenal sebagai penggubah seri Pendekar Bambu Kuning.

Seperti pemeriksaan pada perbandingan, jika (1) ilustrasi berfungsi sebagai pengganti terhadap apa yang kurang dalam roman, atau sebagai pengganda makna di luar teks tertulis roman, sebagaimana yang terjadi pada strategi remediasi-mencolok; (2) narasi dan cakapan dalam cerita-gambar tetap setia pada kata-kata dalam teks tertulis roman, hanya dengan sedikit perubahan—sebagai akibat pemendekan teknis—karena penafsiran gambar terhadap adegan tidak pernah melampaui kemungkinan visual, yang dapat dikategorikan sebagai strategi-samaran

Penting dicatat, jika pendekatan remediasi-mencolok tampak lebih kentara dalam peran untuk menambahkan, atau bahkan mengubah makna; pendekatan remediasi—tak-tampak juga dapat menghasilkan hasil yang sama bagi segenap kerja remediasi, karena yang terakhir, mengubah makna—tapi—tanpa kentara, sebenarnya menjadi strategi samaran.

Kedua naratif tentang Buang Tonjam di bagian akhir memiliki makna yang sama: bagaimana suatu ideologi menuntut para pendukungnya untuk berkorban dalam perjuangan politik identitas.

Hubungan dengan wacana politik yang dominan pada saat penciptaan seluruh materi dalam survai ini, memperlihatkan adanya konteks sosio-historis tak-langsung sebagai faktor penentu dalam remediasi.

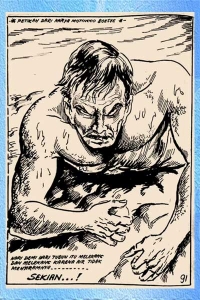

© 1978 U.SYAHBUDIN / KARYA BHAKTI

Sebagai dirinya sendiri, Buang Tonjam melebur dengan karang

10. Perjuangan Makna: Simpulan

Remediasi merupakan suatu tindak representasi. Dalam konsep representasi, makna dihasilkan oleh praktik konstruksi melalui pembermaknaan oleh dua sistem yang terhubungkan; pertama, konsep makna sebagai representasi mental; kedua, komunikasi makna ini dengan bahasa yang terdiri dari tanda-tanda.

Dalam dekonstruksi atau pembongkaran remediasi legenda Buang Tonjam, dari teks tertulis ke ilustrasi dan cerita-gambar, setelah dilakukan praktik perbandingan, dapat ditemukan bahwa makna yang diperjuangkan untuk tersampaikan oleh kedua strategi tersebut, adalah ideologi untuk memiliki identitas yang percaya diri, apa pun yang diperlukan untuk mencapainya. Makna tidak terletak pada apa identitas itu, tetapi pada perjuangan itu sendiri. Menjadi manusia berarti menjalani hidup yang penuh perjuangan.

——-

1World Wide Web (WWW atau Web[1]) adalah sistem informasi yang memungkinkan berbagi konten melalui Internet melalui cara yang mudah digunakan yang dimaksudkan untuk menarik pengguna di luar spesialis TI dan penggemar.[2] Hal ini memungkinkan dokumen dan sumber daya web lainnya untuk diakses melalui Internet sesuai dengan aturan khusus dari Hypertext Transfer Protocol (HTTP).[3]. Wikipedia, diakses 28 Juni 2025. 09:54.

——-

Sekadar Bacaan

Adryamarthanino, Verelladevanka. “Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat”. Kompas.com 10 April 2021. 10:18 WIB.

Accessed March, 4, 2022.

Anwar, Rosihan. Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Boesje, Motinggo. Buang Tondjam: Sebuah Legenda dari Lampung Selatan. Djakarta: Badan Penerbit Aryaguna, 1963.

Bolter, Jay David. “Remediation and the Desire for Immediacy”.

Convergence: The International Journal of Research into New

Media Technologies. 2000; 6; DOI:10.1177/135485650000600107,

http://con.sagepub.com/cgi/content/abstract/6/1/62

Echols, John M., Hassan Shadily. Kamus Indonesia-Inggris Edisi Ketiga.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

………………………………………………… Kamus Inggris-Indonesia Edisi yang

Diperbarui/Updated Edition. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Gordon, W. Terrence. “Editor’s Introduction” dalam Marshal McLuhan,

Understanding Media: The Extensions of Man, Critical Edition.

Corte Madera: Ginko Press, 2003.

Hall, Stuart. “The Work of Representation” dalam Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural

Representations and Signifying Practices, London: Sage Publications, 1997.

Pambudi, Ilham Galih. “Angkatan Darat dalam Politik Pada Masa Undang-Undang Darurat

Bahaya Perang Perang atau S.O.B (Staal van Oorlog en van Beleg) di Indonesia

Tahun 1957-1963”. Thesis abstract. Yogyakarta: ePrints@UNY, Lumbung

Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. Accessed March, 4, 2022.

Syahbudin., U. Buang Tonjam. Bandung: Yayasan Karya Bhakti, 1978.

*) SENO GUMIRA AJIDARMA, partikelir di Jakarta.