Membaca Gerakan Budaya di Jawa Timur

Oleh Aris Setiawan

Pada akhir Agustus 2025, penulis mendapat kesempatan berdiskusi dengan beberapa inisiator gerakan kebudayaan di Jawa Timur. Figur-figur tersebut antara lain adalah Joko Winarko atau yang dikenal sebagai Joko Porong, kemudian Joko Susilo, dan Suwandi. Mereka merupakan komposer yang telah memiliki reputasi mumpuni di wilayah tersebut. Selain itu, hadir pula Abing Santosa, seorang koreografer dan sekaligus pelaku budaya yang aktif dalam berbagai kegiatan seni. Mereka menyampaikan bahwa upaya pemajuan kebudayaan Jawa Timur selama ini digerakkan secara organik dari akar rumput. Inisiatif-inisiatif tersebut mendapatkan fasilitasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, meskipun pola pendekatannya lebih mengutamakan partisipasi langsung masyarakat. Hal itu untuk memastikan bahwa proses kreatif bermula dari ide dan dieksekusi oleh para pelaku budaya itu sendiri. Menurut penuturan mereka, gerakan berkesenian ini sengaja melibatkan pemilik kebudayaan sebagai aktor utama.

Sejumlah pergelaran telah diselenggarakan dengan model partisipatoris. Salah satu contohnya adalah rekontekstualisasi ritus di Tengger berjudul “Gegeni“, di mana sekitar 98% pemainnya merupakan masyarakat atau seniman lokal yang kebanyakan adalah pemuda. Peristiwa itu menunjukkan bahwa, keterlibatan generasi muda dalam ekspresi seni tradisi sesungguhnya masih layak untuk dibangkitkan. Selain itu, serial pertunjukan Topang Malang yang diadakan di Taman Krida Budaya Malang tahun ini juga menjadi bukti keberhasilan pendekatan tersebut. Jumlah penonton yang hadir mencapai ribuan, melebihi perkiraan, dan banyak yang rela antri untuk menyaksikan sajian tari tradisi. Fenomena ini menarik mengingat selama ini seni tradisi sering dianggap kurang diminati, khususnya oleh kalangan muda.

Antrean pentonton mayoritas anak muda di Krida Budaya Malang. (Foto: Joko Susilo)

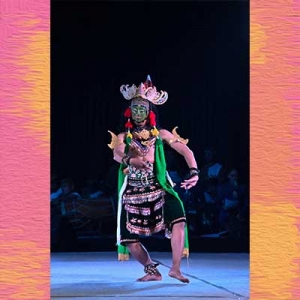

Pertunjukan ari dalam acara Gegeni Tengger. (Foto: Joko Susilo)

Nativ

Para inisiator gerakan (Abing, Joko Porong, Joko Susilo, dan Suwandi) secara sengaja mengajak masyarakat asli pemilik kebudayaan untuk terlibat dalam proses penciptaan pertunjukan. Mereka mengemas karya dengan sentuhan kontemporer sehingga lebih relevan dengan selera generasi sekarang. Hasilnya, menurut mereka, pertunjukan yang digelar berhasil menarik minat penonton muda dalam jumlah signifikan. Fenomena antusiasme penonton terhadap seni tradisi ini patut dicermati, terlebih dalam konteks perilaku generasi mutakhir yang cenderung individual dan banyak berinteraksi melalui media digital. Kegiatan menonton bersama dalam suatu peristiwa kesenian secara langsung dapat dikatakan telah mengalami penurunan frekuensi. Karena itu, kehadiran kembali seni pertunjukan yang diminati secara massif merupakan perkembangan yang berarti.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur tampaknya telah memulai pendekatan lebih intensif dan sistematis untuk mendekatkan seni tradisi kepada generasi muda. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menyajikan kesenian dalam bentuk lebih artistik dan sesuai dengan konteks kekinian. Langkah ini bertujuan untuk melestarikan seni, serta menjadikannya bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Usaha semacam ini tidak lepas dari berbagai risiko. Kegiatan kebudayaan yang digerakkan dari bawah berlangsung dalam ruang sunyi, tanpa banyak diketahui oleh khalayak luas, apalagi dilirik oleh kalangan borjuis yang selama ini menganggap dirinya “budayawan elit”. Tantangan terbesarnya adalah membangun ekosistem seni berkelanjutan dengan dukungan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Adegan dalam pertunjukan Topeng Malangan. (Foto: Joko Susilo)

Pendekatan yang dilakukan oleh Joko Susilo dan kawan-kawan ini pada dasarnya merupakan bentuk dekonstruksi terhadap model pengelolaan kebudayaan terdahulu yang telah lama berlaku. Biasanya, instansi pemerintah cenderung bekerja berdasarkan program yang telah direncanakan secara tersentralistik, di mana kebijakan dan agenda kegiatan lebih banyak ditetapkan tanpa melibatkan proses konsultasi memadai dengan para pemangku kepentingan di tingkat akar rumput. Pola seperti ini hanya berorientasi pada penyelenggaraan acara bersifat seremonial dan temporer, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi keberlangsungan ekosistem kebudayaan maupun keterlibatan masyarakat secara masif dan berkelanjutan. Akibatnya, muncul jarak antara kebijakan negara dengan praktik hidup keseharian masyarakat pemilik budaya, sehingga banyak program yang kurang menyentuh kebutuhan riil dan potensi lokal yang telah berkembang secara organik. Model birokratis yang kaku tersebut cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek dari kebijakan, bukan sebagai subjek atau mitra aktif yang memiliki kapasitas dan agency dalam proses pengelolaan kebudayaan.

Mereka berpendapat bahwa instansi kebudayaan semestinya tidak berfungsi sebagai menara gading, tetapi harus mampu hadir bersama komunitas dan pemilik budaya. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator yang bekerja secara intens dan sabar dalam setiap proses pengembangan kesenian. Dengan demikian, diharapkan muncul rasa kepemilikan bersama terhadap budaya tersebut. Harapan ke depannya, kesenian dan kebudayaan Jawa Timur dapat tumbuh dan berkembang secara alami, didukung penuh oleh masyarakat setempat. Peran instansi pemerintah dapat secara bertahap dikurangi seiring dengan menguatnya kemandirian komunitas lokal. Dengan kata lain, kebudayaan harus hidup dalam masyarakat, bukan hanya di dalam agenda-agenda resmi pemerintah.

Gerakan

Pertunjukan seperti serial Topang Malang yang dihadiri ribuan penonton muda menunjukkan bahwa seni tradisi dapat kembali menarik. Harus diakui, partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku utama menjadi kunci keberhasilan kegiatan tersebut. Dengan kata lain, esensi dari kebudayaan terletak pada praktik dan pengalaman bersama, bukan ketimpangan, atau satu lebih mendominasi dari lainnya. Gerakan yang dipelopori oleh para seniman lokal tersebut juga mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan kebudayaan di tingkat regional. Jika sebelumnya program kebudayaan sering bersifat top-down dan seremonial, kini mulai ada ruang untuk inisiatif yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas. Tentu saja, hal ini merupakan terobosan yang patut diapresiasi.

Pertunjukan Topeng Malangan. (Foto: Joko Susilo)

Keberhasilan dalam menarik minat generasi muda terhadap seni tradisi melalui pendekatan kekinian juga membuka peluang bagi pengembangan model serupa di daerah lain. Prinsip partisipasi dan relevansi tetap menjadi kunci. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur berupaya menunjukkan keseriusannya dalam mendukung gerakan kebudayaan berbasis kebutuhan pemilik budaya. Menurut Joko Susilo, dukungan tersebut tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup pendampingan teknis dan kuratorial. Hal ini dilakukan agar kualitas artistik dari pertunjukan tetap terjaga, meskipun pelakunya adalah masyarakat non-profesional.

Pertunjukan Topeng Malangan. (Foto: Joko Susilo)

Upaya pemajuan kebudayaan adalah kerja kolektif yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan keseriusan dari berbagai pihak. Kebudayaan harus diberi nafas baru. Upaya memajukan kebudayaan tidak dapat dilihat sebagai proyek insidental, melainkan sebagai komitmen bersama yang berlangsung terus-menerus. Bukankah, setiap langkah konkret, walau kecil, yang dilakukan dengan konsisten, lambat laun akan mampu membentuk fondasi kokoh bagi transformasi budaya yang lebih substantif? Dengan cara ini, kebudayaan tidak sekadar bertahan, tetapi mampu terus berevolusi, merespons zeitgeist, dan menemukan bahasa estetis sesuai dengan denyut kehidupan masa kini. Kebudayaan yang hidup adalah yang mampu berpijak pada akarnya sambil terus menjangkau masa depannya. Orientasi bukan pada gerakan budaya gemerlap, yang sekali diadakan, lalu dilupakan. Aduh!

—-

*Aris Setiawan. Pengajar di ISI Surakarta