Tanah Air Mata Ibu

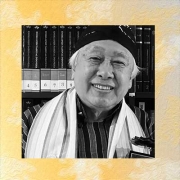

Oleh: Bambang Asrini Widjanarko*

Bulan Desember dalam konteks kebangsaan, meyisakan hari sakral, yakni 22 Desember kelak dengan sebuah perayaan untuk seorang ibu.

Bukan semata figur ibu secara harfiah adalah manusia yang memiliki rahim dan membesarkan anak-anaknya serta bertanggung jawab pada keluarga, namun ia memberi spasial makna lebih tinggi secara kolektif, ingatan tentang: ibu negeri.

Yaitu, ibu pertiwi dan tumpah darah sebagai kesatuan nilai-nilai abstraktif yang kita dan ilmuwan Ben Anderson puluhan tahun silam dalam tesisnya, mengimajinasikan ‘masyarakat bersatu’, tertanam dan mengakar sebagai Imagining Society yang disebut Tanah Air.

Hari Ibu dalam sejarah adalah menyalakan api Kongres Perempuan I, sebagai pertemuan bersejarah pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta yang menyatukan organisasi perempuan untuk memperjuangkan hak wanita dalam pendidikan, perkawinan, dan perlindungan anak, menghasilkan pembentukan federasi wanita dan menjadi tonggak penetapan Hari Ibu Nasional tiap 22 Desember.

Cita-cita memperjuangkan kemajuan perempuan, dan mempererat persatuan antar organisasi perempuan, sebagai garda depan mengawal yang diimpikan ‘Suara Merdeka Perempuan Indonesia’ untuk negeri ini, sungguh jauh melangkah kedepan pergerakannya; tatkala Eropa dan Amerika Serikat bersibuk dengan gerakan feminis awal abad ke-20.

Usai lelah kita menunggu sakralitas Oktober 2025, dengan energi ‘api Sumpah Pemuda’—yang menginspirasi Kongres Perempuan I itu tahun 1928, dan segera kita berandai-andai ada hajatan sebuah peritiwa yang memantik nilai ‘Kepahlawan’ yang berlari dari bulan Oktober 2025, yang lagi-lagi penungguan rasa pilu, tak ada pencerahan berarti di Tanah Air.

Yang tetiba, kita semua dihajar kabar akhir November dan membuka bulan Desember dengan tragedi banjir dan tanah longsor yang ‘maha-dahsyat’. Polemik meruyak-tak menentu, negara kemudian dihujat; yang membuat kebijakan-kebijakan darurat penanggulangan bencana secara sporadik segera direspon tagar “Warga Bantu Warga” di media sosial yang dimotori sejumlah anak muda Gen-Zi dan Millenial yang menggalang dana puluhan miliar.

Sampai saat ini donasi tetap berlangsung oleh mereka, yang terpanggil secara naluri, dengan satu tekad, tak mungkin ‘negara yang sedang gamang dengan berbagai masalah’ mampu menanggulangi tragedi ini.

Tanah longsor dan banjir bandang bukan murni sebab natural disaster; namum kombinasi dengan fenomena riil man made disaster, kekhilafan kebijakan Pemerintah mengelola keseimbangan ekologi; yang mana puluhan tahun melenceng dari kebijakan Deforestasi yang adil dan bertanggung jawab berakibat sangat memprihatinkan bagi saudara-saudara kita di Sumatera yang kehilangan energi hidupnya.

Desember ini, media sosial, mayor media-online dan juga media-media manca negara bereputasi, membawa semua kisah sedih lenyapnya desa-desa di Aceh, hancurnya infrastruktur di Sumatera Utara, dan air bah menggelegak di Sumatera Barat, yang semuanya membawa sisa jenazah lebih dari 800-ratusan serta 500 an lebih, manusia-manusia yang masih tetap hilang; yang berarti seribuan populasi tewas serta jutaan lainnya mengungsi di tiga provinsi di Sumatera itu.

Sebuah Pameran Motherland dan Air Mata Ibu

Sebagai pelukis dan penulis dan warga biasa, kiranya tak punya kuasa untuk berbuat lebih selain kristalisasi problem kebangsaan dengan sebuah helatan pameran seni rupa serjuluk Motherland atau Tanah Air, yang menguarkan bahwa ‘Ibu Negeri sekarang berurai air mata’.

Dengan awal itikad bahwa tak ada di dunia kekuatan pengayoman dan perlindungan yang ‘Maha Hebat’ kecuali kreasi yang Maha Kuasa mencipta ‘Rahim Perempuan’. Bahkan, di Agama Islam, setiap Do’a pembuka ‘Bimmilahirohman Nirohhim’ selalu menyertakan metafora-metafora Yang Rahman dan Yang Rahiim.

Dalam pengertian Rahim dari asal kata Arab — selain etimologi fisikal menyebut tempat suci janin dibesarkan di perut ibu–, namun juga memunculkan kata Rahima yang berarti mengasihi, menyayangi, mencintai, menghargai, dan menghormati.

Saat 22 Desember kelak, penulis dan pelukis juga memintal benang merah kolektif bahwa helatan seni rupa sederhana ini di sebuah Café-Galeri, di Darmin Kopi di Jalan Duren Sawit, Jakarta selatan selama 22 Desember 2025-16 Januari 2026, dengan persembahan karya drawing-drawing bernarasi bahwa sejarah mengusir kolonialisme dalam konteks Ibu sebagai ‘Tanah Tumpah Darah’ dikobarkan sebagai pernyataan politis sekaligus kultural dalam Soempah Pemoeda 1928.

Pancasila kemudian hadir sebagai sebuah pandangan hidup, seperti Soekarno menyatakan bahwa kelahiran Pancasila disebutnya Philosophische Grondslag. Istilah ini dari bahasa Belanda, yang mana philosophische berarti “bersifat filosofis” dan grondslag berarti “dasar” atau “landasan”. Soekarno menggambarkan Pancasila sebagai fundamen filosofis bagi berdirinya negara Indonesia Merdeka.

Seni bagi penulis, menafsirkan semua hal itu dengan cara refleksi-kolektif mendalam tentang sosok Garuda, menjadi simbol-simbol maknawi tentang bagaimana kita mengalami imajinasi estetik dan membayangkan tentang Garuda dan Indonesia secara optimis di masa depan dengan seluruh tantangan-tantangan hari ini, seperti tragedi Banjir Sumatera yang menohok batin terdalam, yang sudah semestinya dihadapi dengan tengadah kepala.

Penulis dan pelukis, tak tahu harus bagaimana menyelesaikan esai ini, selain menutupnya dengan erangan lirih sebuah puisi, sebagai apa yang yang ditulis oleh tangan yang mungkin bergetar sedih, tahun 1991 lalu milik seorang penyair besar; Sutardji Calzoum Bachri, yang saat ini tergolek lemah sebab sakit:

tanah air mata

tanah tumpah dukaku

mata air airmata kami

airmata tanah air kami

di sinilah kami berdiri

menyanyikan airmata kami

di balik gembur subur tanahmu

kami simpan perih kami

di balik etalase megah gedung-gedungmu

kami coba sembunyikan derita kami

kami coba simpan nestapa

kami coba kuburkan duka lara

tapi perih tak bisa sembunyi

ia merebak kemana-mana

bumi memang tak sebatas pandang

dan udara luas menunggu

namun kalian takkan bisa menyingkir

ke manapun melangkah

kalian pijak airmata kami

ke manapun terbang

kalian kan hinggap di air mata kami

ke manapun berlayar

kalian arungi airmata kami

kalian sudah terkepung

takkan bisa mengelak

takkan bisa ke mana pergi

menyerahlah pada kedalaman air mata.

—–

*Bambang Asrini Widjanarko, penulis seni dan pelukis.