Rahasia Pujangga

Oleh Agus Dermawan T.

Joko Pinurbo adalah penyair yang karyanya paling memasyarakat pada dekade terakhir. Dan ia pun diakui sebagai salah satu pujangga paling populer di Indonesia. Semua orang bisa memahami karyanya. Apa rahasianya?

———

PENYAIR Philipus Joko Pinurbo atau Jokpin, kelahiran 1962, telah meninggalkan kita pada 27 April 2024 silam. Berkait dengan 40 hari wafatnya, Bentara Budaya Yogyakarta (BBY) menggelar pameran penghormatan atas prestasi kepenyairannya. Pameran yang digelar sejak tengah Juni ini mengetengahkan seni lukis yang temanya merespon puisi-puisi Jokpin, serta mengekspresikan kekaguman para pelukis atas reputasi Jokpin. Lalu tampillah 40 warna-warni rupa puisi.

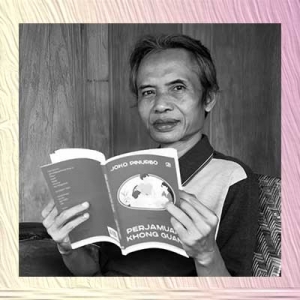

Penyair Philipus Joko Piburbo (1962-2024). (Foto: Agus Dermawan T.)

Meuz Prast dalam sapuan realis ekspresif melukis jendela dengan tembok hijau yang dihiasi tebaran bunga azalea. Karya beraura gembira ini memvisualisasi puisi Jokpin: Bunga azalea / tumbuh liar di bawah jendela. /Mekar, segar dan bercahaya. / Bunga paling pacar, / paling disayang waktu. / Bunga yang kubawa / dari lembah Maria. / Tumbuh liar di rimbun aksara / Mekar, segar, dan bersahaja. (Bunga Azalea)

Andi Asriyanto dalam lukisan “Tralala” menggambarkan hewan lucu berwarna hijau sedang duduk di atas buku. Wajahnya yang berkacamata berada di ambang suka dan meringis, antara senyum dan menangis. Diyakini Andi menggambarkan puisi Jokpin : Yang berduka dalam tralala / akan bersuka dalam trilili.

Lukisan Ekwan M “Syair Buatmu”. (Foto: Agus Dermawan T.)

Akhmad Dio Anagosa melukis dua bungkah rengginang yang riang hatinya. Yang satu memeluk sekeping biskuit, sementara rengginang lain mengangkat kaleng Khong Guan. Lukisan berjuluk”Happiness in a box of Khong Guan” ini mengilustrasikan puisi Jokpin yang bertutur demikian: Biskuit berterimakasih / kepada rengginang / yang telah ikut melestarikan / rumahnya yang merah: /kaleng Khong Guan. (Rumah Khong Guan).

Lukisan Akhmad Dio Anagosa, “Happiness in a box of Khong Guan”. (Foto: Agus Dermawan T.)

Masih tentang Khong Guan, Yoyok Siswoyo spontan memelet-melet pisau palet di kanvas dengan cat berwarna, sehingga tergubah lukisan yang mengimajinasikan ceceran remah. Lukisan berjudul “Ayah Keluarga Khong Guan” ini merespon apik puisi Jokpin yang bertutur begini : Ayah sedang khusyuk menikmati remah-remah / sisa kenangan dalam kaleng Khong Guan / ketika rumahnya yang sunyi / disambangi petugas :/ ”Selamat malam. Apakah kondisi kejiwaan Anda aman terkendali? // Ayah menjawab, / “Maaf, saya sedang berbahagia. Negara dilarang masuk ke dalam hati saya”.

Altar Joko Pinurbo dalam pameran. Dengan kaleng Khong Guan, di bentara Budaya Yogyakarta. (Foto: Agus Dermawan T.)

Melihat rupa puisi yang tersaji di BBY, ayal, puisi dan lukisan beriring jalan, dan lantas duduk berpangku-pangkuan!

Sekutu syair dan lukisan

Dalam penciptaan seni, puisi dan lukisan sesungguhnya sudah biasa hadir berpelukan. Di Tiongkok ihwal kedekatan ini telah ditampakkan sejak abad ke-7 era Dinasti Tang. Dan semakin terformulasi ketika seniman Wang Wei pada abad ke-8 menginskripsikan syair dalam lembar visual pemandangan. Sehingga pada kurun kemudian berkatalah pelukis dan sastrawan Su Shi (1036-1101) : “Lukisan adalah syair dalam gambaran, syair adalah lukisan dengan perkataan”.

Berabad lamanya persekutuan itu tidak terusik. Di Barat, meski puisi dan lukisan tidak dianggap berkawin, pertemuan hati penyair dan pelukis berlangsung tiada habis. Bukan hanya pada karya-karya yang romantik, lirik dan puitik. Namun juga pada karya yang heroik dan provokatif. Lahirnya seni rupa aliran Dada yang ekstrim misalnya, ditolakkan oleh pikiran penyair Tristan Tzara yang surealistik. Di Lebanon penyair dan filsuf Khalil Gibran acapkali mengilustrasi syairnya sendiri dengan gambar-gambar dramatik.

Puisi dan lukisan memang lahir dari lubuk yang sama. Oleh karena itu Metropolitan Museum of Art, New York, pernah mempertemukan ratusan puisi para penyair ternama dengan ratusan lukisan populer dunia. Pertemuan itu dikemas dalam buku “Talking to the Sun”, susunan Kenneth Koch dan Kate Farrel, 1985. Di situ puisi William Shakespeare, Under The Greenwood Tree dijajarkan dengan lukisan Peach Blossom-Villers le Bel karya Childe Hassam. Lukisan Edouard Manet, Boating dikawinkan dengan puisi Dante Alighieri, Sonnet. Karya Vincent van Gogh, First Steps mendampingi puisi Kirsten karya Ted Berrigan. Lukisan Henri Rouseau, The Repast of the Lion, bersanding dengan puisi Frank O’Hara, A True Account of Talking to the Sun at Fire Island.

Lalu kita lihat lagi rupa puisi untuk Jokpin di BBY. Sriyadi Srinthil melukis wajah Jokpin di kanvas berlatar kelabu. Mata sang obyek melirik dengan rasa waswas penuh perasaan, sambil menghisap rokok secara perlahan. Lukisan gelisah ini berjudul “Sebatang Terakhir”, dan berangkat dari puisi Jokpin ihwal rokok yang tinggal segelintir. Jokpin mencatat, puisi itu merupakan teman dari syair lain yang bikin “miris”: Sedih itu sederhana, / makan sudah siap, / kopi sudah cantik, / hujan sudah romantis,/ rokok habis.

Lukisan Agung Gunawan, “Jokpin Merajut Inspirasi”. (Foto: Agus Dermawan T.)

Tentu tak cuma “kesedihan” yang muncul dalam kata. Ada pula kejenakaan puitis yang dilantunkan dengan rasa optimistik dan suka cita. Ini termanifestasi dalam lukisan Ifat Futuh yang menggambarkan Jokpin berdiri tegak bagai menyongsong hari-hari terang. Lukisan yang bersumber dari puisi gagah: Aku belum lupa cara berbahagia. / Dompet boleh padam, / rezeki tetap menyala!

Memukau seluruh lapisan

Menarik, puisi-puisi Jokpin ternyata bisa dengan ramai, lurus dan lentur diterjemahkan ke dalam karya visual oleh para perupa beragam umur. Lebih besar dari itu, puisi Jokpin selalu memikat seluruh lapisan masyarakat dengan pemahaman yang lekat.

Pertanyaannya: mengapa puisi-puisi Jokpin mudah diapresiasi, difahami dan dikasihi, untuk kemudian sosoknya diangkat sebagai pujangga sanjungan abad ini? Jawabannya: lantaran puisi Jokpin senantiasa dilandasi niatan untuk terbaca dengan satu tafsiran (mono interpretable). Puisi Jokpin selalu menjauhkan diri dari hasrat menjebak pembaca untuk menebak-nebak konten lewat susunan kata yang terbang ke mana-mana (multi interpretable). Sehingga obskuritas adalah musuhnya, dan kesamaran adalah seterunya.

Berbagai metafora yang ia sajikan dalam karyanya tetap berapa dalam koridor yang memuliakan logika bahasa para pembacanya. Sehingga semua perumpamaan dan simbol yang ia sampaikan langsung menyentuh pengertian, dan berada dalam kenikmatan puisi yang bening. Suatu hal yang membuat para pembaca puisi tidak pernah mengerutkan kening.

Sementara itu kita faham, betapa sesungguhnya untuk membentuk “koridor yang memuliakan” itu Jokpin harus mengasah kepekaan dan meniti kecermatan. Ia harus memilih kata konotasi dan kalimat imaji dengan persis. Ia harus menata irama, mengatur aliterasi dan mengolah majas dengan sempurna. Ia harus mengangkat tema yang benar-benar mengena, dan selebihnya : berguna. Ini adalah kerja keras puisi. Meski oleh Jokpin semua itu seperti dikerjakan dengan gampang saja.

Jokpin nyata berpuisi dengan pikiran dan hati yang ringan. Bukan dengan kata-kata berat dan bahasa rekaan. Ia menangkap momentum dan kejadian puitik dengan intuisi. Lalu bahasa dan kata sekadar digunakan sebagai alat penjelas, medium komunikasi. Itu sebabnya puisi Jokpin tersusun dari bahasa koran yang bertebar di keseharian.

Simak lukisan Ati’il Hasana yang menggambarkan tiga ekor kucing dengan mata menyala. Lukisan “Mata Kucing” itu memvisualkan kredo penciptaan puisi Jokpin yang menolak sikap penyair mempermainkan pembaca dengan tafsir berganda-ganda. Puisi itu bertutur begini:

Ia punya tiga kucing bermata indah di rumahnya. Yang matanya menyala seperti senter peronda disebutnya mata ronda.Yang memancarkan cahaya langit biru dinamainya mata langit. Yang bening berkilau seperti kolam dipanggilnya mata kolam.

Suatu malam si mata langit meminta si mata kolam membujuk si mata ronda agar bertanya kepada yang empunya rumah, cahaya apa yang dipancarkan matanya di tengah dunia gemerlap yang sering gelap ini. Yang empunya rumah bingung harus bilang apa.

Kucing-kucing yang tak paham bahasa puisi itu mungkin sedang gundah melihat mata manusia.

Di sini Jokpin seperti berbicara: sungguh manusia memang suka merumitkan apa saja, dengan seribu lekuk kata dan bahasanya!

Lukisan Ati’il Hasana, dari puisi “Mata Kucing”.

Ranjang Kematian

Jokpin adalah penyair yang menyela keruwetan hidup dengan puisi yang mengungkap, menerangkan dan sekaligus mengudar kekusutan. Karya Jokpin adalah jawaban dari pertanyaan batin banyak orang, yang selama ini justru selalu lupa dipertanyakan. Puisinya adalah penjelasan dari segala sesuatu yang semula oleh orang tidak pernah dipersoalkan. Karena itu masyarakat segera terkejut ketika ia mencipta puisi dalil yang berbunyi: “Yogya terbuat dari rindu, pulang dan angkringan.” Puisi itu kini terpajang besar di dinding Teras Malioboro 1. Bukan sebagai hiasan, tapi sebagai ikon budaya dan pengetahuan. Seperti kita akhirnya tahu, bahwa Hawa ternyata dicipta dari rusuk Adam.

Puisi Jokpin diabadikan di dinding Teras Malioboro. (Foto: Agus Dermawan T.)

Jokpin adalah pahlawan pikiran dan perasaan. Oleh karena Alfi Ardiyanto melukis suasana satu sudut kota Yogya, dengan patung sosok yang mengibarkan bendera kemenangan. Lukisan yang berjudul “Panggung untuk Jokpin” itu mengatakan, bahwa penyair Jokpin adalah manusia yang patut disemati bintang.

Lukisan Alfi Ardiyanto, “Panggung Pahlawan untuk Jokpin”. (Foto: Agus Dermawan T.). (Foto: Agus Dermawan T.)

Tapi jangan lupa, Joko Pinurbo sesungguhnya ingin dikenang secara sederhana saja – karena ia hanya seekor “burung gereja”, dan bukan “burung merak” seperti Rendra. Dalam puisi “Ranjang Kematian” yang dicipta 33 tahun sebelum wafat, ia menjelaskan kesederhanaan keinginan itu. Ia bertutur bahwa yang mati biarlah mati, dan yang masih hidup jangan terlampau terpukau oleh mitos.

Ranjang kami telah dipenuhi semak-semak berduri. / Mereka menyebutnya firdaus yang dicipta kembali oleh keturunan orang mati. / Tapi kami sendiri lebih suka menyebutnya dunia fantasi. // Jasad yang kami baringkan beribu tahun telah membatu. / Bantal, guling, telah menjadi gundukan fosil yang dingin beku. / Dan selimut telah melumut./ Telah melumut pula mimpi-mimpi yang dulu kami bayangkan bakal abadi. // Para arwah telah menciptakan sendang dan pancuran, / tempat peri-peri membersihkan diri dari prasangka manusia./ Semalaman mereka telanjang, meniup seruling, hingga terbitlah purnama. Dan manusia terpana. Tergoda.

Akhirnya, sekian saja dan permisi. *

* Agus Dermawan T. Pengamat budaya dan seni. Kadang jadi penyair.