Kebudayaan Indonesia: Hitam Kelam 60 Tahun Silam

Oleh Agus Dermawan T.*

Kitab kebudayaan Indonesia punya banyak halaman hitam kelam. Lembar-lembar itu muncul kala Orde Baru membrangus habis pelaku budaya yang diduga komunis, marxis, leninis, pasca Gerakan 30 September 1965. Bukti kejahatan politik dalam jagad artistik.

————-

PADA 1955 sampai 1965 Indonesia memasuki kurun yang riuh dengan pertentangan politik. Untuk menajamkan pertentangan, politik memperalat kebudayaan sebagai komponen perjuangan politik, dan kesenian dipakai sebagai senjatanya.

Dalam keriuhan ini PKI (Partai Komunis Indonesia) adalah organisasi yang paling gesit mendudukkan peran “kebudayaan berpolitik” dan “kesenian berpolitik” itu. Untuk kepentingan ini PKI menggunakan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) sebagai panggungnya, dengan mengemaskan konsep “politik sebagai panglima” sebagai koridornya.

Obor Lekra menyala di arena dengan menggagahi LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional, milik Partai Nasional Indonesia), Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia, milik Partai Nahdlatul Ulama), Lekrindo (Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia dari Partai Kristen Indonesia), LKIK (Lembaga Kebudayaan Indonesia Katolik, milik Partai Katolik Indonesia), dan lain-lain.

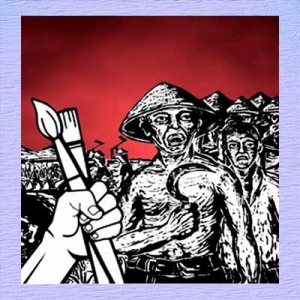

Poster ala Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Rakyat jelata sebagai pemeran utama. (Sumber: Agus Dermawan T.)

Sangat banyak budayawan dan seniman yang bergumul di lorong konsep Lekra-PKI ini. Ada memang yang “membelot” dan bekerja selaras dengan pikiran independen dan humanistis. Seperti pemikir budaya Nyoto (Wakil Ketua Central Committee PKI), misalnya. Tokoh yang di kemudian hari menandai adanya jejak “Lekra-Putih.”

Tapi sebagian lain, yang kita sebut sebagai “Lekra Merah”, bergerak militan melaksanakan rumus-rumus kebudayaan yang seratus persen politis. Gerakan ini segaris dengan anjuran PKI, sekeras palu-arit PKI. Militansi “Lekra Merah” ini menghasilkan posisi sangat dominan dalam percaturan. Sehingga anggapan bahwa kebudayaan Lekra mutlak berpolitik, segera mengkristal dalam pikiran publik.

Politisasi kebudayaan “Lekra Merah” sangat menggetarkan masyarakat Indonesia. Bahkan sikap militan itu sering terlampau melaju tanpa rem sampai menggilas faham-faham seni lain. Apalagi terhadap seni yang mengacu kepada imperialisme modern-liberal Barat.

Kebudayaan berpolitik provokatif ini lantas memunculkan gerakan perlawanan. Salah satu yang muncul gagah perwira adalah kelompok yang memproklamasikan Manifes Kebudayaan. Motor dari kelompok ini adalah Drs. H.B. Jassin, Wiratmo Sukito, Soe Hok Djien (Arief Budiman), Taufiq Ismail, Goenawan Mohamad, dan belasan rekannya. Berikut petikan teks Manifes Kebudayaan yang diletupkan pada 17 Agustus 1963 tersebut :

“Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan Manifes Kebudayaan, yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik Kebudayaan Nasional kami. Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.”

Petinggi Lekra, dari kiri ke kanan, penulis sejarah sastra Bakri Siregar, budayawan Oey Hay Djoen, aktor Basuki Effendi, dan sastrawan Rivai Apin (Sumber: Dokumen.)

Manifes Kebudayaan ternyata sungguh mengganggu kehidupan Lekra. Meski isi manifes itu tidak nampak melawan secara frontal, orang-orang “Lekra Merah” memahami semuanya sebagai ancaman. Upaya membuka langit kebebasan kreatif dalam manifes itu diterjemahkan sebagai dibukanya gerbang liberalisme barat, faham yang mereka kecam sebagai budaya kosong dan sekarat. Maka, ajakan Manifes Kebudayaan gencar ditentang.

Penentangan itu dinyatakan secara langsung dalam salah satu keputusan Sidang Pleno Pusat Lekra di Palembang. Manifes Kebudayaan pun mereka singkat menjadi “Manikebu”, plesetan dari mani (sperma) kebo (kerbau). Sikap galak ini mendapat angin segar ketika Presiden Sukarno juga menyatakan penolakannya terhadap Manifes Kebudayaan. Bung Karno berteriak dalam pidatonya yang berjudul “Tahun Vivere Pericoloso” (Tahun Menyerempet-nyerempet Bahaya), pada 17 Agustus 1964.

“Tentang kebudayaan, pendirianku sudah jelas. Berantaslah kebudayaan asing yang gila-gilaan. Kembalilah kepada kepribadian sendiri. Ganyanglah Manikebu, karena Manikebu melemahkan Revolusi!”

Lalu para seniman yang tergabung dalam Manifes Kebudayaan beserta para pendukungnya ramai-ramai diganyang. Pekerja budaya yang diindikasi mengadopsi liberalisme diancam kehidupannya, diputus segala peluangnya. Pemusik Koes Bersaudara yang mengekor Everly Brothers dijebloskan di penjara Glodok. Buku-buku yang beraroma Inggris dilinggis, yang berbau Amerika diseterika sampai gosong. “Lekra Merah” pun menang.

Kemelut 30 September

Kudeta G30S (Gerakan 30 September) 1965 meletus. PKI dituduh mendalangi. Rakyat marah dan menuntut pembersihan Indonesia dari unsur komunisme. Tuntutan ini di antaranya digelorakan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).

Presiden Sukarno yang dianggap sangat dekat dengan PKI diminta turun dari kekuasaannya. Antek-antek Sukarno dituntut segera diperiksa. Dan terpenting, PKI beserta organisasi onderbouwnya, seperti Lekra, musti dibubarkan. Maka berkuasalah Presiden Soeharto. Jenderal ini tangkas mengambil pemerintahan, dan Orde Baru – sebagai antitesis dari Orde Lama – gesit melaksanakan tuntutan. Yang sebagiannya dilakukan dengan kekejian dalam waktu sangat lama.

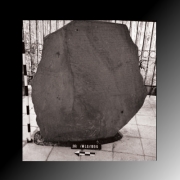

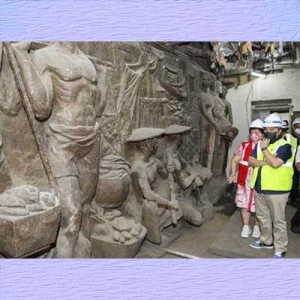

Relief yang penciptanya masih anonim di Sarinah, Jakarta. Bertema semangat kerakyatan ala Lekra. (Sumber: Agus Dermawan T).

Para gembong politik PKI lantas ditangkapi, untuk kemudian dihukum berat, bahkan dihukum mati. Tokoh-tokoh bidang kebudayaan dan kesenian Lekra dicokok dan dibui sebagai tahanan politik. Sangat banyak yang dibuang ke Pulau Buru. Para seniman yang sering digunakan tenaganya oleh Lekra, dan kadang diundang oleh Presiden Sukarno untuk sekadar koffie uurtje (bersantai minum kopi), dikejar-kejar sampai ke liang tikus.

Sejak itu, ratusan nama budayawan dan seniman yang beraroma Lekra – tak perduli yang “Lekra Merah” atau “Lekra Putih” – dihilangkan dari percaturan.Yang berhasil lari atau kebetulan berada di luar negeri dilarang kembali, dan dibiarkan terlunta-lunta sebagai eksil. Sementara itu, para budayawan dan seniman yang dianggap Sukarnois, walau sama sekali bukan komunis, dimarjinalisasi. Dijauhkan dari pergaulan dan berusaha dikaburkan dalam kitab sejarah. Alhasil, zaman PKI/Orde Lama dan zaman Orde Baru (setidaknya sampai 1990-an), bagi kebudayaan dan kesenian tak berbeda perilakunya.

Niccolo Machiavelli berkata bahwa: apa pun yang terjadi, politik tak akan ada sangkut pautnya dengan moral. Lantaran politik hanyalah monster untuk mencapai kemenangan dengan segala cara. Budayawan dan seniman yang hakikatnya bukan praktisi politik, senantiasa akan menjadi alat sekaligus korban yang tidak berdaya.

Hendra sebagai jendela

Hendra Gunawan adalah seniman yang ikut mendirikan ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) Yogyakarta. Ia budayawan yang banyak menyumbangkan pemikiran. Dicatat sebagai pejuang kemerdekaan yang berperang di kawasan Jawa Barat. Ia juga pemimpin Sanggar Pelukis Rakyat di Yogyakarta, perkumpulan yang disayangi oleh Lekra.

Ketika G30S meletus, nama Hendra langsung dihitamkan begitu saja dari daftar seniman. Bahkan Hendra ditangkap dengan tuduhan ikut memupuk faham komunisme lewat karya seni. Hendra pun dimasukkan penjara Kebon Waru, Bandung, selama 12 tahun, tanpa proses pengadilan.

Lukisan Hendra Gunawan, potret kehidupan dalam penjara tahanan politik. (Sumber: Agus Dermawan T.)

Saya berkenalan dan berbincang dengannya. Termasuk dengan isterinya, anak-anaknya, kerabatnya, serta lawan-lawan politiknya. Dari situ terungkap bahwa Hendra ternyata sama sekali bukan komunis. Ia hanya seniman yang berpayung Lekra, lantaran Lekra dianggap banyak memberi dukungan dan fasilitas.

Sementara diketahui, Lekra sendiri tidak segaris dengan kebijakan PKI.

Pada satu dasa warsa sebelum 1965 PKI gencar menggelorakan paradigma “seni untuk rakyat”, dengan bendera “realisme sosialis” atau “realisme kerakyatan”. PKI menganjurkan agar cipta seni menyandang misi politik, karena segenap rakyat terlibat dalam politik. Menyinggung politik, lantaran yang “dominan” waktu itu komunis, maka seni musti berdiri di belakang lapak komunisme, yang di dalamnya menyimpan rumus-rumus marxisme dan leninisne.

Paradigma ini ternyata tak sepenuhnya jadi titik berangkat policy Lekra. Sebab sebagian dari tokoh Lekra di kemudian hari menggugat dan mengingat kembali Mukadimah Lekra yang didirikan pada 17 Agustus 1950. Mukadimah tersebut tertulis demikian :

“Lekra menyetujui setiap aliran bentuk dan gaya, selama ia setia pada kebenaran, keadilan dan kemajuan, dan selama ia mengusahakan keindahan artistik yang setingi-tingginya… Lekra mengulurkan tangan kepada organisasi kebudayaan yang lain dari aliran atau keyakinan apa pun untuk bekerja sama dalam pengabdian ini.”

Mukadimah di atas mengacu kepada “Surat Kepercayaan Gelanggang” yang disusun oleh para seniman independen semacam Chairil Anwar dan Asrul Sani tahun 1946, yang kemudian disahkan pada 18 Februari 1950 di Jakarta. Pernyataan ini kemudian dipublikasikan oleh majalah warta sepekan Siasat di rubrik Gelanggang, 1950.

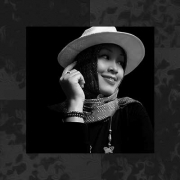

Sekretaris Jenderal Lekra Joebaar Ajoeb dan Henk Ngantung, pelukis yang kemudian menjadi Gubernur Jakarta. (Sumber: Agus Dermawan T)

Membaca Mukadimah Lekra, memang tak tersirat ihwal Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Tak ada sedikitpun ajakan agar semua seniman menggarap realisme sosial. Karena menurut Joebaar Ajoeb, Sekretaris Jenderal Lekra, apa yang disebut “realisme sosialis” sesungguhnya cuma kemapanan sekejab dalam sastra Uni Soviet.

Lekra bahkan menolak tudingan bahwa seni Lekra adalah seni PKI. Sehingga ketika tahun 1964 ada usaha dari para pemimpin pusat PKI untuk memPKI-kan Lekra, usaha itu ditolak kuat oleh Lekra. Salah satu penolakan terang-terangan diutarakan oleh Nyoto. Penolakan ini kemudian diformulasi dalam Konferensi Sastra dan Seni PKI di Jakarta. Tapi sejarah tahu, Nyoto – menteri yang pandai bersastra dan bermain musik itu – mendadak dihilangkan pada pasca G30S.

“Konon ia dibunuh dan dikubur entah di mana. Ada yang mengatakan, ia dibuang di Sungai Ciliwung,” kata Salim Martowirejo, pelukis dan ilustrator ternama, menantu Nyoto.

Hendra Gunawan berada di tengah pertentangan itu. Ia sepakat dengan Nyoto yang mengatakan bahwa Lekra harus memperjuangkan seni untuk rakyat. Tapi menutup kemungkinan seni jadi alat perjuangan politik PKI. Hendra percaya kepada Mukadimah Lekra, sehingga ia pun berkarya dengan semangat individual, meski tetap dengan tema-tema publik, tema-tema humanis. “Kalau pun saya Lekra, saya ini “Lekra Putih”. Saya bukan komunis, tapi humanis,” katanya.

Di belakang Hendra ada ratusan seniman berpikiran sama. Dari Misbach Tamrin, Basuki Resobowo, Djoko Pekik, Amrus Natalsya, Adrianus Gumelar, Gultom, Permadi Liosta. Dalam sastra ada Pramoedya Ananta Toer, Rivai Apin, Martin Aleida, Putu Oka Sukanta. Juga bintang film Dahlia, komposer Sudharnoto, ahli teater Bachtiar Siagian, dan seterusnya. Mereka bersama menyeru, “Kami pendukung Lekra, tapi bukan PKI!” Di belakang ratusan seniman ini berjajar ribuan artisan yang rajin melakukan kerja seni tanpa memperdulikan ideologi politik.

Namun hukum politik Orde Baru tidak mau tahu seluk beluk pertengkaran ideologi seni ini. Sejak ujung 1965 hampir semua seniman dan artisan yang dianggap berada di bawah bayang-bayang Lekra itu diringkus. Ada yang “hanya” dimasukkan dalam penjara seperti Hendra. Tapi tak sedikit yang dihabisi di hutan, seperti pelukis Trubus. Yang lebih dahsyat: ayah, ibu, kakak, adik serta segenap keturunan mereka ikut mendapat cap “keturunan PKI”, dan dimarjinalisasi dalam masyarakat selama tiga dekade.

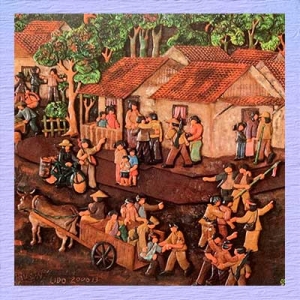

Bagian dari lukisan pahat kayu karya Amrus Natalsya, tentang perjumpaan rakyat dengan tentara semasa perang kemerdekaan. (Sumber: Agus Dermawan T).

Pada bagian lain, sebarisan seniman Tionghoa yang dituduh berada di “Poros Jakarta-(Komunis) Peking” dan pernah bernaung dalam organisasi seni seperti Yin Hua, dibikin lari lintang-pukang. Sehingga Lee Man Fong dan Wen Peor misalnya, puluhan tahun sembunyi di luar negeri. Lim Wasim menyamar jadi tukang roti.

Peristiwa yang berkaitan dengan Gerakan 30 September 1965 mencetak lembar-lembar sejarah paling hitam kelam bagi kebudayaan dan kesenian Indonesia. ***

*AGUS DERMAWAN T. Kritikus. Penulis buku-buku budaya dan seni.