Suminto A. Sayuti: Dari Ledakan Sunyi ke Suluk Ketibaan

(Malam Taman Sari ke Bangsal Sri Manganti)

Oleh Abdul Wachid B.S.*

I. Ketika Puisi Tidak Pernah Sia-sia

Puisi tidak sekadar deretan kata yang indah; ia adalah tubuh pengalaman batin yang melampaui waktu dan ruang. Ia hadir bukan sekadar sebagai objek estetika, tetapi sebagai peristiwa bahasa yang menuntut pembacaan yang sungguh-sungguh: pembacaan yang bersedia memasuki denyut kehidupan yang melahirkannya. Dasar keyakinan inilah yang menjadi pijakan ketika kita menyimak karya-karya Suminto A. Sayuti, seorang penyair yang hidup dan bernapas di ruang budaya Jawa, Yogyakarta, dan Indonesia yang lebih luas.

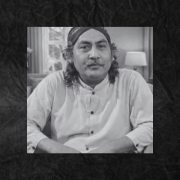

Suminto A. Sayuti lahir pada 26 Oktober 1956 di Purbalingga, Jawa Tengah, dan kemudian tumbuh sebagai figur sastra yang produktif serta reflektif. Ia melampaui sekadar peran sebagai penyair: ia menulis esai, buku teks, cerpen, dan karya kritik sastra; ia juga berkiprah sebagai akademisi dan menjadi Guru Besar Ilmu Sastra di Universitas Negeri Yogyakarta. Namun pusat gravitasi kreatifnya tetaplah puisi (bahasa yang, menurutnya, tidak pernah bisa dipisahkan dari pengalaman hidup yang riil dan bertubuh). Konteks budayanya, gamelan, wayang, mitologi Jawa, serta pengalaman keseharian, mengalir dalam puisinya sebagai denyut makna yang hidup, bukan sebagai ornamen budaya yang menggantung di udara.

Dalam tradisi kepenyairan Suminto itu, dua buku puisi menjadi kunci bagi kita untuk memahami pergeseran cara puisinya bernafas: Malam Taman Sari (Yogyakarta: Gama Media, 2000), Bangsal Sri Manganti (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, bekerja sama dengan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

Kedua buku ini penting bukan hanya karena isinya, tetapi karena cara waktu menata pengalaman batin penyair di dalamnya. Malam Taman Sari adalah kumpulan di mana bahasa puisi masih bergolak, simbolisme mitologis dan tubuh batin belum dijinakkan oleh kejernihan reflektif. Di sinilah kita menemukan ledakan sunyi: energi bahasa yang kuat tetapi belum stabil secara teori, sebuah tanda bahwa penyair masih berada dalam medan pergulatan batin yang intens.

Sementara itu, Bangsal Sri Manganti menunjukkan nuansa lain: puisi-puisi yang lebih tenang, kontemplatif, dan bermotif suluk. Tema yang sebelumnya bergolak kini menempuh perjalanan menuju keteduhan yang sadar. Kumpulan puisi ini bukan sekadar variasi tema; ia adalah fase lain dalam pengalaman batin penyair (suatu “ketibaan” yang tidak luntur oleh waktu, tetapi diperhalus oleh pengalaman yang lebih matang dan reflektif).

Dengan gambaran awal tentang siapa Suminto A. Sayuti itu, dari mana ia datang, dan bagaimana dua buku puisinya tercatat dalam sejarah terbitannya, pembacaan berikutnya dimulai dari keyakinan sederhana namun mendalam: puisi, sebagaimana ciptaan yang agung, tidak pernah hadir sia-sia. Ia selalu menyediakan jalan bagi siapa pun yang bersedia membaca, mendengarkan, dan menyertai.

II. Malam Taman Sari: Ledakan Sunyi Kepenyairan

Jika Malam Taman Sari kita masuki dengan perlahan, yang segera terasa bukanlah kematangan yang rapi, melainkan ketegangan batin yang hidup. Di sini Suminto A. Sayuti belum berdiri sebagai kritikus yang menata bahasa dari kejauhan. Ia masih sepenuhnya larut sebagai penyair; sebagai tubuh yang mengalami, bukan sebagai pikiran yang mengatur. Bahasa dalam kumpulan ini bekerja sebagai peristiwa: sesuatu yang terjadi, meledak, lalu senyap kembali.

Puisi “Malam Tamansari” dapat dibaca sebagai pintu masuk yang jujur bagi dunia ini. Sejak larik awal, ruang puisi tidak dibangun sebagai latar netral, melainkan sebagai ruang yang mengancam sekaligus melindungi:

“Penjaga malam itu datang tatkala rembulan

jatuh di pundak tembok temugelang. …”

Rembulan yang “jatuh” bukan sekadar citraan visual, melainkan penanda kerentanan. Malam tidak hadir sebagai waktu istirahat, tetapi sebagai medan pengintaian. Subjek lirik “aku” tidak berdiri tegak; ia bergegas, bersembunyi, menyusup ke ruang-ruang intim tubuh perempuan:

“… Aku pun

bergegas masuk ke dalam mata cincin di jari

manismu, nimas. …”

Di sini tubuh (cincin, jari, sanggul rambut) menjadi tempat perlindungan, sekaligus medan risiko. Bahasa bergerak lirih, penuh bisik dan kecemasan. Teriakan massa (“Malingsakti, malingsakti”) bertubrukan dengan bisikan kesetiaan (“Kepadamu selamanya aku bakalan mengabdi”). Dunia puisi belum mengenal rekonsiliasi; yang ada hanyalah ketegangan antara janji, pengkhianatan, dan ketakutan kolektif.

Sunyi yang menutup puisi ini (“Lalu sepi”), bukan kedamaian, melainkan sunyi pascaketegangan, seperti sisa napas setelah lolos dari kejaran. Inilah yang dapat kita sebut sebagai ledakan sunyi: bahasa telah mengerahkan seluruh dayanya, lalu membiarkan pembaca berdiri sendiri di tengah kehampaan yang masih bergetar.

Pengalaman puisi semacam ini dapat dipahami sebagai pengalaman tubuh yang belum berjarak dengan bahasa; bahwa makna tidak lahir dari pikiran abstrak yang sudah ditata, melainkan dari tubuh yang berada di dunia dan sedang mengalami kegamangan hidup (Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, 1962). Namun rujukan ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan puisi, melainkan hanya menandai bahwa bahasa dalam Malam Taman Sari bekerja sebagai pengalaman hidup yang bertubuh.

Ketegangan semacam ini menemukan artikulasi yang lebih eksplisit dan reflektif dalam “Sajak Seorang Prajurit”. Di sini Suminto secara terang-terangan mempersoalkan makna palagan. Seorang prajurit justru meninggalkan barisan karena satu keyakinan yang radikal: “orang tak harus menang”.

Keputusan meninggalkan palagan bukanlah lari dari tanggung jawab, melainkan pergeseran medan. Palagan tidak lagi dimaknai sebagai ruang sejarah atau arena fisik, melainkan sebagai tubuh dan sanubari manusia:

“telah kutinggalkan palagan

sebab palagan sebenarnya ada dalam badan”.

Pada titik ini, dunia wayang (Pandawa, Korawa, Krisna) tidak hadir sebagai mitologi yang dipuja, melainkan sebagai struktur konflik batin:

“Pandawa-korawa dalam daging-daging berduri

Krisna dalam samadi

kemenangan dalam angan-angan”.

Simbol-simbol perang ini tidak menunjuk satu makna tunggal, melainkan membuka medan tafsir yang berlapis, tempat konflik manusia dengan dirinya sendiri berlangsung: antara hasrat menang dan kesanggupan menahan diri, antara luka dan pengolahan makna (Ricoeur, The Symbolism of Evil, 1967). Namun sekali lagi, simbol-simbol ini tidak berdiri sebagai teori, melainkan sebagai pengalaman yang hidup dalam tubuh bahasa puisi.

Etika puisi ini bekerja dengan tenang tetapi tegas. Keberanian tidak lagi diukur dari kemampuan mematahkan lawan, melainkan dari kesanggupan mengakui luka, mengolahnya, dan tidak membiarkannya membusuk menjadi dendam. Bahkan harapan sosial, tentang perempuan desa, petani, dan penguasa, muncul bukan sebagai slogan, tetapi sebagai jeritan kemanusiaan yang lahir dari tubuh yang terluka:

“akulah seorang prajurit yang terluka” …

tapi, luka itu tak lagi berdarah”.

Di sinilah estetik dan etik bertemu: keindahan puisi tidak memisahkan diri dari tanggung jawab kemanusiaan.

Nada yang sama (meski dengan intensitas berbeda) bergaung dalam rangkaian “Genderang Kurusetra”. Perang dalam puisi-puisi ini tidak pernah benar-benar selesai. Namun Suminto berkali-kali menggeser pusat pertempuran itu ke dalam diri:

“usaikan dulu Perang dalam sanubari”

…..

“tak ada yang bakal memenangkannya

kecuali diri masuk dan alam samadi”.

Perang sejati adalah perang batin, dan kemenangan bukanlah penaklukan, melainkan kesadaran. Bahkan suara Krisna tidak tampil sebagai pengatur strategi perang, melainkan sebagai penunjuk jalan sunyi menuju samadi.

Sementara itu, puisi seperti “Dongeng Sebelum Tidur” memperluas medan konflik ke wilayah etika yang lebih subtil. Ular, kijang, dan gajah (semuanya bernama “Siapa Saja”) mengajarkan satu hal penting: bahwa godaan, kekuatan, dan kelicinan tidak datang dari luar semata, tetapi berdiam di dasar sanubari manusia. Nasihat yang diulang (“jangan sampai kau berkeinginan memiliki dan memeliharanya”), bukan khotbah moral, melainkan peringatan yang lahir dari pengalaman batin yang telah berulang kali tergelincir.

Dari seluruh puisi dalam Malam Taman Sari ini, satu hal menjadi semakin terang: Suminto belum menata dunia; ia masih bergulat dengannya. Bahasa belum dijinakkan oleh kejernihan reflektif, tetapi justru memperoleh dayanya dari kegamangan, luka, dan konflik yang belum selesai. Dunia puisinya penuh darah, sumpah, bisik, dan jerit (namun semua itu tidak diarahkan keluar sebagai teriakan ideologis), melainkan ditarik ke dalam sebagai peristiwa batin.

Karena itu, Malam Taman Sari layak dibaca sebagai fase kepenyairan ketika puisi masih menjadi ruang pertaruhan eksistensial. Di sinilah ledakan itu terjadi; bukan sebagai letupan bising, melainkan sebagai getaran sunyi yang terus bekerja di bawah permukaan bahasa. Dan justru dari ketegangan inilah, kelak, jalan menuju keteduhan Bangsal Sri Manganti dapat dipahami sebagai sebuah ketibaan, bukan lompatan yang tiba-tiba.

III. Bahasa, Tubuh, dan Palagan Batin

Jika pada Malam Taman Sari bahasa terasa meledak dan bergetar, maka ledakan itu sesungguhnya bukan kekacauan, melainkan cara tubuh berbicara. Bahasa dalam kumpulan ini belum ditertibkan oleh kesadaran metodologis, dan justru karena itu ia jujur. Ia bergerak mengikuti naluri estetik yang bersumber dari pengalaman kultural Jawa, dari wayang, tembang, mitologi, dan kisah-kisah yang hidup di bawah kesadaran rasional.

Puisi “Malam Tamansari” menunjukkan sejak awal bahwa bahasa tidak diperlakukan sebagai alat deskripsi, melainkan sebagai ruang persembunyian tubuh batin. “Aku” tidak berdiri di luar peristiwa; ia masuk, bersembunyi, keluar, dan kembali sepi. Citra “masuk ke dalam mata cincin di jari manismu” atau “sembunyi di ikat sanggul rambutmu” menandai bahwa tubuh perempuan bukan sekadar objek erotik, melainkan ruang kultural dan simbolik: tempat janji, pengkhianatan, dan ketakutan berkelindan. Bahkan teriakan massa “Malingsakti!” dan bisikan intim “Malinghati” tidak dipertentangkan secara moral, tetapi dibiarkan berdampingan sebagai dua wajah dari satu kegamangan batin.

Di sini bahasa bekerja mengikuti logika pengalaman, bukan logika analisis. Sunyi yang berulang (“Lalu sepi”) bukan penutup retoris, melainkan sisa peristiwa yang tak bisa diucapkan lagi. Tubuh bahasa telah mencapai batasnya.

Prinsip bahwa bahasa bertubuh ini menemukan artikulasi paling terang dalam “Sajak Seorang Prajurit”. Puisi ini tidak sedang menafsirkan wayang atau Kurusetra; ia menjadikannya daging. Palagan ditinggalkan bukan karena pengecut, melainkan karena kesadaran bahwa medan sejati ada di dalam:

“telah kutinggalkan palagan

sebab palagan sebenarnya ada dalam badan”.

Wayang di sini bukan ornamen tradisi, bukan simbol kebudayaan yang dipajang, tetapi struktur konflik eksistensial. Pandawa dan Korawa tidak lagi berada di luar sana sebagai kisah epik, melainkan berdiam “dalam daging-daging berduri”. Bahkan Krisna pun tidak hadir sebagai penentu strategi perang, melainkan sebagai pusat samadi (titik hening yang hanya bisa dicapai setelah keberanian dan senjata dilucuti maknanya):

“telah kutanggalkan gendawa sebab gendawa

sebenarnya hati tanpa wasangka

telah kupatahkan busur

sebab busur sebenarnya keberanian tak pernah luntur.”

Bahasa puisi ini bergerak dari luar ke dalam, dari sejarah ke sanubari. Karena itu daftar panjang “panah, kereta, tombak, kuda, darah, strategi, tulang, singgasana, Sejarah…” berakhir pada satu kata penentu: “dalam diri.” Di titik ini, puisi tidak mengajukan teori etika; ia mengalami etika itu sendiri.

Nada yang sama, dengan intensitas kolektif, bergaung dalam rangkaian “Genderang Kurukasetra”. Genderang perang memang terus bertalu, tetapi suara puisi justru memanggil jeda. Dalam bagian “Utari”, bahasa tidak memerintahkan kemenangan, melainkan meminta manusia menoleh ke dalam:

“usaikan dulu Perang dalam sanubari: …

sepanjang engkau bilang: aku anak manusia”.

Kalimat ini tidak berdiri sebagai nasihat moral, tetapi sebagai pengakuan ontologis. Menjadi manusia berarti mengakui bahwa perang terpanjang bukanlah perang antar-tubuh, melainkan perang di dalam diri sendiri. Bahkan dalam bagian “Kresna”, keputusan tertinggi bukanlah membakar dunia, melainkan membakar mahkota ego:

“tak ada yang bakal memenangkannya

kecuali diri masuk dan alam samadi.

Di sini bahasa Jawa (samadi, tapal dada, palagan) tidak bekerja sebagai terminologi spiritual yang mapan, melainkan sebagai cara tubuh memahami dirinya sendiri. Puisi tidak sedang mengajarkan jalan asketik; ia sedang berada di jalan itu.

Dimensi tubuh batin ini diperluas secara alegoris dalam “Dongeng Sebelum Tidur”. Ular, kijang, dan gajah, yang semuanya bernama “Siapa Saja”, menjadi citraan dari dorongan-dorongan dasar manusia: nafsu, keinginan, kekuasaan. Yang menarik, puisi ini tidak memerintahkan pembunuhan atau penaklukan, melainkan kewaspadaan terhadap hasrat untuk memelihara:

“Jangan sampai kau berkeinginan memelihara

hidup-hidup karena ia sangat kencang larihnya

Kau bakal kewalahan”.

Dengan cara ini, bahasa bekerja sebagai penjaga etika batin, bukan sebagai hukum eksternal. Dongeng tidak menidurkan kesadaran; ia justru menjaga agar kesadaran tetap terjaga sebelum tidur.

Dari seluruh puisi dalam Malam Taman Sari, semakin jelas bahwa Suminto A. Sayuti sedang membangun dunia di mana bahasa, tubuh, dan konflik eksistensial saling menubuhkan. Wayang, Kurusetra, Pandawa–Korawa tidak hadir sebagai warisan budaya yang dibanggakan, melainkan sebagai cara bahasa Jawa memikirkan manusia: manusia yang rapuh, terluka, berharap, dan terus mencari jalan damai di dalam dirinya sendiri.

Karena itu, peristiwa puisi dalam kumpulan ini tidak tepat dipahami sebagai objek analisis yang dingin. Ia adalah pengalaman hidup yang sedang berlangsung. Bahasa belum ditertibkan, belum dipadatkan menjadi suluk yang tenang. Ia masih bergerak, berdarah, dan bergetar. Dan justru dari tubuh bahasa yang demikian inilah, kelak, keteduhan Bangsal Sri Manganti memperoleh maknanya sebagai perjalanan pulang; bukan sebagai koreksi, melainkan sebagai pendalaman.

IV. Bangsal Sri Manganti: Dari Palagan ke Suluk

Jika Malam Taman Sari adalah dunia ketika bahasa masih berdesing seperti senjata, maka Bangsal Sri Manganti menandai saat senjata itu diletakkan. Bukan karena perang telah usai, melainkan karena kesadaran menemukan ruang lain untuk bertempur. Buku ini tidak hadir sebagai kelanjutan kronologis, tetapi sebagai “ketibaan”: sebuah keadaan batin ketika konflik tidak lagi meledak, melainkan mengendap, tersaring, dan dimurnikan.

Puisi “Kita pun Sampai” membuka horison itu dengan sangat jelas. Kata “sampai” diulang, tetapi bukan sebagai penegasan geografis. Ketibaan di sini adalah peristiwa batin, pengalaman yang menuntut pembaca hadir penuh:

“… Menjadi suluk ki dalang …

Lalu tancep kayon. Dan kita pun wayang di bawah

blencong kehidupan”.

Tancep kayon (dalam pakeliran) bukan sekadar penanda akhir lakon, melainkan saat semua konflik dikembalikan ke pusat kosmos. Wayang kembali ke simpingan; dalang masuk ke keheningan. Dengan metafora ini, Suminto tidak sedang menutup cerita, tetapi memindahkan perang dari palagan ke kesadaran. Manusia tidak lagi berhadap-hadapan dengan musuh di luar, melainkan berdiri di bawah blencong kehidupan, menimbang dirinya sendiri. Tubuh dan kesadaran menjadi medan refleksi; pengalaman batin menempati pusat medan simbol. Kata-kata, sunyi, dan ritme puisi bergerak seperti langkah wayang di panggung batin, menghidupkan setiap tancep kayon sebagai ritual kesadaran.

Nada serupa bekerja dalam puisi-puisi yang bersentuhan langsung dengan pengalaman spiritual. Dalam “Siang Arafah”, keramaian haji justru diterjemahkan sebagai kesunyian ekstrem:

“tak suatu pun …

selain suara mengagungkan Yang Tak Ada”

Ketiadaan (Yang Tak Ada) justru menjadi pusat kehadiran. Konflik batin tidak lagi dilukiskan sebagai benturan keras, melainkan sebagai kegagapan suara (“kenapa suaraku parau dan begitu merana!”); sebuah pengakuan bahwa bahasa pun sampai pada batasnya. Di sini, puisi tidak berusaha menjelaskan Tuhan, melainkan menunjukkan keterbatasan manusia ketika berhadapan dengan-Nya. Sunyi menjadi arena refleksi; bahasa menjadi tubuh kesadaran yang menghidupkan pengalaman ketibaan.

Kesadaran semacam itu dipertegas dalam “Sebuah Goa di Puncak Bukit”. Puncak, yang dalam banyak puisi menjadi simbol kemenangan, justru disandingkan dengan goa, ruang sempit dan gelap:

“sebelum puncak

sebelum goa terlacak”

Puncak tidak bisa dicapai tanpa kerendahhatian; goa tidak bisa dimasuki tanpa kesabaran. Proses pendakian menjadi metafora perjalanan batin, menuntun pembaca pada kesadaran bahwa dalang sejati tersembunyi dalam proses, bukan hasil. Setiap langkah menakar tubuh, hati, dan pikiran, menunjukkan bagaimana pengalaman batin menuntun bahasa puisi ke keteduhan.

Sikap batin tersebut mencapai artikulasi paling jernih dalam “Syair Puncak”. Suminto secara tegas menolak mitologi puncak sebagai tujuan akhir:

“Karna puncak tak pernah ada. Ialah kerendahhatian yang

diam tanpa suara”

Puncak bukan tempat, melainkan sikap. Maka manusia tidak lagi ingin berdiri di ketinggian, melainkan menjadi “sepetak sawah bagi petani kecil” atau “secercah cahaya bagi pejalan larut”. Di titik ini, perang benar-benar bergeser: dari hasrat menaklukkan menjadi kesediaan melayani kehidupan. Tubuh hadir sebagai pusat pengalaman; kesadaran menjadi medan refleksi. Sunyi bukan ketiadaan, tetapi ruang di mana manusia menimbang diri, mengelola luka, dan belajar menghadapi kehidupan dengan tenang.

Beberapa puisi lain (“Syair Anjing”, “Melepas Matahari”, dan “Rumah Kata”) menguatkan nada sunyi dan kesadaran, menegaskan bahwa bahasa puisi telah berpindah dari medan ledakan batin ke medan suluk: suara tidak lagi berteriak, melainkan berzikir dalam diam. Setiap kata menjadi peristiwa batin, setiap larik menuntun tubuh dan pikiran pembaca pada ketibaan yang terus berproses.

Bangsal Sri Manganti tidak meniadakan konflik, tetapi memurnikannya. Palagan tetap ada, tetapi kini berada di dalam kesadaran; perang tetap berlangsung, tetapi dalam bentuk suluk dan refleksi batin. Bahasa menjadi lebih tenang, simbol lebih jernih, dan puisi menegaskan: ketibaan bukan tujuan akhir, melainkan pengalaman yang membimbing manusia hadir sepenuhnya.

Dari ledakan sunyi Malam Taman Sari, kita melangkah ke ketenangan Bangsal Sri Manganti, di mana kata tidak lagi berdesing seperti senjata, tetapi bergetar lirih sebagai zikir batin. Tubuh puisi menapaki perjalanan dari palagan luar menuju inti kesadaran, dari konflik yang meledak ke konflik yang mengendap. Tancep kayon mengembalikan semua konflik ke pusat kosmos, goa di puncak bukit mengajarkan kesabaran dan kerendahhatian, dan puncak itu sendiri menjadi sikap, bukan tempat.

Bahasa, tubuh, dan sunyi berdiri bersamaan, mengundang pembaca untuk hadir sepenuhnya: menimbang, merasakan, dan ikut bergetar dalam medan batin yang terus bergerak. Ketibaan bukan akhir; ia adalah medan baru untuk memahami puisi sebagai pengalaman hidup (bukan sekadar kata-kata), yang terus membuka ruang bagi kesadaran dan refleksi.

V. Peristiwa Pemahaman: Puisi Menjelaskan Dirinya

Perjalanan dari Malam Taman Sari ke Bangsal Sri Mangantibukan sekadar perpindahan tema atau gaya; ia adalah transformasi medan batin. Saya hadir hanya sebagai jembatan minimal, membuka jalan bagi pembaca, tetapi puisi sendiri menuntun pengalaman: dari ledakan sunyi yang belum terstruktur menuju suluk ketibaan yang reflektif.

Di Malam Taman Sari, tubuh dan bahasa bergetar di palagan batin. Dalam “Sajak Seorang Prajurit”, medan itu tampak jelas:

“palangan ditinggalkan

terompet perang tak didengarkan

gendawa ditinggalkan

busur dipatahkan

…

akulah prajurit yang telah terpisah dari pabarisan

dan menciptakan medan dalam sanubari

Pandawa-korawa dalam daging-daging berduri

Krisna dalam samadi

kemenangan dalam angan-angan”.

Puisi ini menegaskan bahwa medan pertempuran sesungguhnya ada di dalam diri. Tubuh menanggung luka, sanubari menimbang keberanian, dan bahasa menyalakan refleksi batin. Ledakan kata bukan sekadar narasi perang, tetapi pengalaman eksistensial: kemenangan dan kekalahan diukur dalam kesadaran, bukan di medan fisik. Sunyi yang tersisa adalah pangkalan awal kesadaran, tempat tubuh dan kata bertemu sebelum melangkah lebih jauh.

Dalam “Genderang Kurukshetra” (Malam Taman Sari), Suminto menegaskan pergeseran dari konflik eksternal ke konflik internal:

“engkau yang kini tengah berlumur darah

menyandang beban menuju Palagan

berhentilah sejenak dan dengarlah

matahari terengah menyaksikan

korban demi korban berjatuhan

dan perang

senantiasa berkepanjangan …

usai dulu Perang dalam sanubari”

Kata-kata itu menegaskan bahwa palagan sejati bukan di luar, tetapi di dalam. Tubuh, sunyi, dan bahasa bekerja serempak: konflik dialirkan ke dalam refleksi batin. Kita belajar bagaimana “menjadi medan” itu sendiri, tidak sekadar menyaksikan, tetapi ikut mengalami.

Ketika memasuki Bangsal Sri Manganti, nada berubah: bahasa berzikir, konflik berpindah ke kesadaran, dan tubuh menjadi pusat pengalaman batin. Dalam “Kita pun Sampai”, puisi menuntun kita berdiri di bawah blencong kehidupan, merasakan langkah dalang sebagai simbol refleksi:

“Kita pun sampai. Ketika salam rembulan menyapa pantai

Ketika salam rembulan menggandeng kelam. Menjadi

suluk ki dalang

Dengan iringan gending-gending kehidupan …

Lalu tancep kayon. Dan kita pun wayang di bawah

blencong kehidupan

Mencabut diri dari simpingan. Kanan dan kiri yang berkelindan

Sorga pun sampai ketika salam pun rembulan”

Tancep kayon menandai pergeseran medan: dari ledakan luar ke inti kosmos batin. Setiap gerak dalang menjadi refleksi, dan bahasa menegaskan arah batin. Tubuh berdiri, sunyi mengisi ruang, kata menyalakan kesadaran.

Dalam puisi “Sebuah Goa di Puncak Bukit” (Bangsal Sri Manganti), pengalaman batin diperdalam:

“di sebuah goa kecil

di puncak bukit

seonggok tubuh kerdil

menggapai-gapai langit

engkau mesti bersabar

menakar diri menakar hati

sebelum lakon digelar

ditabuh dulu si babar layar

jangan dulu bertanya

di mana dalang sejati sembunyi

sebelum diri selesai mendaki

sebelum puncak

sebelum goa terlacak”

Puncak bukan tujuan, melainkan titik latihan kesadaran. Tubuh menimbang, hati bersabar, sunyi menghidupkan ruang refleksi. Ketibaan bukan titik akhir, tetapi cara hadir dalam pengalaman batin.

“Syair Puncak” (Bangsal Sri Manganti) menegaskan filosofi ini:

“Karna puncak tak pernah ada. Ialah kerendahhatian yang

diam tanpa suara

Maka kita pun dataran rendah. Sepetak sawah bagi petani kecil

Sejengkal kolam bagi ikan-ikan mungil. Rimbun daun bagi

birahi sepasang burung. Secercah cahaya bagi pejalan

larut …”

Bahasa, tubuh, dan sunyi bekerja serempak. Setiap larik adalah latihan batin; setiap tancep kayon, setiap gugurnya daun, setiap embun adalah pengalaman yang menuntun kita ke kesadaran. Puisi menyalurkan konflik batin dari benturan eksternal menjadi refleksi internal, dari ledakan menjadi zikir.

Dalam puisi lain, “Siang Arafah”, “Syair Anjing”, “Melepas Matahari”, dan “Rumah Kata” (Bangsal Sri Manganti), proses ini diteruskan: suara tidak berteriak, kata menjadi pengalaman batin, tubuh menegaskan ritme, dan sunyi menebar ruang. Pembaca diajak hadir sepenuhnya, menimbang, merasakan, dan bergetar bersama medan batin puisi.

Dari Malam Taman Sari ke Bangsal Sri Manganti, kita menyaksikan transformasi: dari ledakan sunyi menuju suluk ketibaan. Bahasa yang dulu berdesing kini berzikir; konflik dari palagan luar berpindah ke palagan batin; tubuh, sunyi, dan kata menegaskan pengalaman batin tanpa perintah penulis. Puisi menjelaskan dirinya sendiri: menunjukkan bahwa ketibaan bukan sekadar titik akhir, tetapi medan yang selalu berkembang, membuka ruang refleksi, dan membimbing pembaca menghadapi realitas melalui bahasa, tubuh, dan sunyi.

Bahasa, tubuh, dan sunyi yang menari dalam puisi Suminto A. Sayuti tidak hanya mengundang kita membaca; mereka mengajak kita hadir, menapak di palagan batin sendiri. Dari ledakan sunyi Malam Taman Sari ke ketenangan Bangsal Sri Manganti, setiap larik menjadi denyut pengalaman, setiap tancep kayon dan goa di puncak bukit menjadi ritual refleksi yang menggetarkan jiwa.

Kita menyusuri jejak prajurit yang telah terpisah dari pabarisan, berdiri di bawah blencong kehidupan, menimbang diri di tengah goa sunyi, mendengar suara yang parau dan merana namun penuh makna; di sanalah bahasa menegaskan tubuh, sunyi menegaskan kesadaran, dan pikiran menegaskan hadirnya pengalaman.

Kini langkah-langkah itu mengalir ke depan, membimbing tanpa kata perintah: tubuh menegaskan ritme, sunyi menegaskan ruang, kata menegaskan arah batin. Kita hampir tiba di simpang terakhir, di mana pembaca tidak hanya menyimak tetapi ikut bergetar, ikut menimbang, ikut merasakan; sebuah ketibaan batin sebelum menapaki penegasan terakhir tentang bagaimana puisi menuntun menghadapi realitas itu sendiri.

Bagian VI: Gaya Kepenyairan dan Transformasi Puisi Suminto A. Sayuti

Puisi Suminto A. Sayuti bukan sekadar kata yang tertata; ia adalah medan di mana tubuh, sunyi, dan kesadaran menapak bersamaan. Dari Malam Taman Sari ke Bangsal Sri Manganti, bahasa berdenyut, sunyi bergetar, dan tubuh menanggapi. Di sini kita menyaksikan dua hal sekaligus: gaya kepenyairan, yang menandai identitas puisinya, dan transformasi puisi, yang mengantar pembaca dari ledakan batin menuju suluk ketibaan.

1. Gaya Kepenyairan: Tubuh Bahasa, Sunyi yang Menggetarkan

Gaya kepenyairan Suminto adalah bahasa yang bertubuh. Kata tidak hanya menamai; ia bernafas, bergetar, menantang pembaca untuk hadir di medan batin yang sama. Setiap larik adalah denyut, setiap jeda adalah ruang refleksi.

Dalam “Malam Tamansari”, tubuh dan bahasa berpadu:

“Penjaga malam itu datang tatkala rembulan

jatuh di pundak tembok temugelang. Aku pun

bergegas masuk ke dalam mata cincin di jari

manismu…

… Lalu sepi.”

Sunyi di sini bukan kekosongan, tetapi sisa ledakan batin. Tubuh perempuan menjadi medan batin: tempat janji dan pengkhianatan menaut, tempat ketakutan dan keberanian bertemu. Kata, tubuh, dan sunyi tidak dipisahkan, melainkan menaut membentuk pengalaman batin yang menggetarkan pembaca.

Keistimewaan lain terlihat dalam “Sajak Seorang Prajurit”, di mana konflik epik dan pengalaman personal bercampur:

“telah kutinggalkan palagan

sebab palagan sebenarnya ada dalam badan

telah kutanggalkan gendawa sebab gendawa

sebenarnya hati tanpa wasangka”

Palagan bukan ruang fisik, tetapi tubuh dan sanubari; bahasa mengalir bersama kesadaran prajurit, menjadikan konflik latihan batin, bukan narasi perang. Pandawa, Korawa, Krisna, dan senjata adalah medium internalisasi keberanian, kerendahan hati, dan kesadaran moral.

Gaya kepenyairan Suminto juga menampilkan resonansi budaya Jawa (wayang, tembang, Kurusetra) sebagai alur batin, bukan sekadar simbol estetis. Sunyi, jeda, dan pengulangan (“Lalu sepi”) menuntun pembaca mengalami resonansi batin, bukan sekadar membaca.

2. Transformasi Puisi: Dari Ledakan Sunyi Menuju Suluk Ketibaan

Transformasi puisi Suminto adalah pergeseran epistemologis batin. Malam Taman Sari menampilkan ledakan kata, palagan batin, dan turbulensi; Bangsal Sri Manganti mengantar pembaca pada suluk batin, di mana konflik eksternal dialihkan menjadi refleksi internal. Dalam “Kita pun Sampai”:

“Kita pun sampai. Ketika salam rembulan menyapa pantai

Ketika salam rembulan menggandeng kelam. Menjadi

suluk ki dalang

Dengan iringan gending-gending kehidupan …

Lalu tancep kayon. Dan kita pun wayang di bawah blencong kehidupan.”

Tancep kayon adalah transisi dari ledakan luar ke inti batin. Bahasa tidak berteriak; tubuh menimbang; sunyi mengundang refleksi. Setiap gerak dalang adalah ritme batin, setiap kata adalah penuntun suluk.

Dalam “Pada Suatu Waktu”, alam menjadi medium refleksi:

“Biarlah mata kita bersih dan bercahaya

Seperti janji yang pernah terucap.”

Gugurnya daun dan langkah ke semak rimbun bukan narasi; ia latihan batin, pengalaman refleksi yang mengarahkan pembaca menyelami ketenangan batin.

Puisi seperti “Sebuah Goa di Puncak Bukit” menekankan kesabaran dan latihan:

“Engkau mesti bersabar

menakar diri menakar hati

sebelum lakon digelar …”

Puncak bukan tujuan; goa adalah ruang batin. Bahasa menjadi sarana suluk, tubuh menjadi penimbang, sunyi menjadi guru. Ketiadaan, seperti dalam “Siang Arafah”, menegaskan pusat kehadiran: konflik dialihkan ke medan refleksi, tubuh menimbang, sunyi menjadi medan ma’rifat.

Transformasi ini berulang di “Syair Anjing,” “Melepas Matahari,” dan “Rumah Kata”, menegaskan identitas batin puisi Suminto: kata menuntun tubuh, sunyi menegaskan kesadaran, pembaca ikut hadir dalam ketibaan batin.

3. Klimaks: Integrasi Gaya dan Transformasi

Gaya kepenyairan dan transformasi berjalan paralel. Gaya kepenyairan menegaskan identitas: tubuh bahasa, palagan batin, sunyi reflektif, resonansi budaya Jawa. Transformasi puisi menegaskan evolusi batin: dari ledakan kata dan konflik eksternal menuju ketenangan reflektif, suluk, dan ketibaan.

Pembaca tidak sekadar menyimak, tetapi menjadi medan batin itu sendiri. Bahasa, tubuh, dan sunyi bersinergi; transformasi bukan kehilangan, tetapi pendalaman pengalaman batin.

Setiap larik, setiap tancep kayon, setiap embun di puncak bukit adalah ritual batin. Suminto A. Sayuti menciptakan pengalaman di mana kata menuntun tubuh, sunyi menegaskan kesadaran, dan pembaca ikut hadir sepenuhnya.

Puisi-puisinya membimbing kita melalui medan batin yang terbuka, dari ledakan sunyi Malam Taman Sari ke suluk ketibaan Bangsal Sri Manganti, menghadirkan refleksi mendalam tentang realitas dan eksistensi. Inilah klimaks perjalanan batin yang menutup fase analitik ini, bahwa puisi menjadi medan untuk hadir dan merasakan, bukan sekadar dibaca.

VII. Penutup: Ketibaan Batin yang Terus Bergerak

Dari ledakan sunyi Malam Taman Sari hingga suluk ketibaan Bangsal Sri Manganti, pembaca tidak hanya menyimak puisi; mereka menapak di dalamnya, ikut merasakan denyut tubuh bahasa, getar sunyi, dan ritme batin yang menuntun suluk reflektif. Bahasa, tubuh, dan sunyi bukan sekadar alat, tetapi medan pengalaman yang membuka ruang refleksi, menghadirkan pembaca sebagai peserta aktif dalam medan batin itu sendiri.

Setiap tancep kayon, setiap goa di puncak bukit, setiap gugurnya daun atau secercah cahaya adalah ritual batin yang mengundang kehadiran penuh. Tidak ada titik akhir; ketibaan batin selalu bergerak, menuntun pembaca menimbang, merasakan, dan hadir di medan batin sendiri.

Dalam “Sajak Seorang Prajurit” (Malam Taman Sari), kita belajar bahwa medan sejati ada dalam diri sendiri, bukan di luar:

“akulah prajurit yang telah terpisah dari pabarisan

dan menciptakan medan dalam sanubari

Pandawa-korawa dalam daging-daging berduri

Krisna dalam samadi

kemenangan dalam angan-angan”

Tubuh menanggung luka, kata menyalakan refleksi, sunyi menegaskan kesadaran. Palagan batin bukan lokasi imajinatif semata; ia adalah pengalaman hidup yang langsung dirasakan pembaca, mengalir melalui tubuh dan kata.

Di Bangsal Sri Manganti, pengalaman ini berkembang menjadi suluk batin yang reflektif. Dalam “Kita pun Sampai” dan “Syair Puncak”, bahasa, tubuh, dan sunyi menuntun kita melewati medan kosmos batin:

“Lalu tancep kayon. Dan kita pun wayang di bawah

blencong kehidupan” …

“Karna puncak tak pernah ada. Ialah kerendahhatian yang

diam tanpa suara” …

Ketibaan bukan tujuan, tetapi cara hadir dalam hidup. Pembaca diajak merasakan ritme batin: menapak, menimbang, dan menyimak dengan seluruh keberadaan, bukan sekadar membaca kata. Bahasa berdenyut, tubuh menanggapi, dan sunyi menjadi medan pengalaman yang memandu refleksi batin.

Bahkan dalam keseharian sederhana, seperti “Secangkir Kopi” (Bangsal Sri Manganti), puisi menegaskan kehadiran di saat ini:

“Kita seduh hidup dalam secangkir kopi tanpa gula.

Sepiring krispi kangkung. Selusin tahu plempung.

Kumandang gamelan

Kumandang yang kembali. Sebelum tlutur dan palaran.”

Setiap detik pengalaman, setiap kata, setiap sunyi, menjadi medan refleksi. Tubuh menapak, bahasa menyalakan kesadaran, sunyi menebar ruang. Ketibaan batin Suminto A. Sayuti bukan final; ia selalu mengalir, membuka pengalaman baru, menuntun pembaca memahami hidup bukan hanya melalui kata, tetapi melalui hadir sepenuhnya.

Gaya kepenyairan dan transformasi puisi yang kita telusuri (tubuh bahasa, sunyi reflektif, palagan batin, resonansi budaya Jawa, dan suluk ketibaan), semuanya terintegrasi di sini. Pembaca tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi medan batin itu sendiri. Setiap larik, setiap tancep kayon, setiap gugurnya daun dan embun di puncak bukit, membimbing kita mengalami pengalaman yang tidak bisa diringkas atau dikodifikasi; ia harus dijalani dan dirasakan.

Dengan demikian, keseluruhan perjalanan puisi Suminto A. Sayuti menegaskan satu kesimpulan esensial: puisi adalah medan batin yang hidup, bahasa adalah tubuhnya, sunyi adalah napasnya, dan pembaca adalah peserta aktifnya. Dari ledakan sunyi Malam Taman Sari hingga suluk ketibaan Bangsal Sri Manganti, kita menapak jalannya: sebuah pengalaman batin yang tidak pernah selesai, tetapi selalu menggetarkan. ***

Daftar Pustaka

Merleau-Ponty, Maurice. 1962. Phenomenology of Perception. Translated by Colin Smith. London: Routledge & Kegan Paul.

Ricoeur, Paul. 1967. The Symbolism of Evil. Translated by Emerson Buchanan. Boston: Beacon Press.

Sayuti, Suminto A. 2000. Malam Taman Sari. Yogyakarta: Gama Media.

Sayuti, Suminto A. 2013. Bangsal Sri Manganti. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, bekerja sama dengan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

—–

*Penulis adalah penyair, Ketua Sekolah Kepenulisan Sastra Pedaban (SKSP) dan Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.