Orkestra Bencana dan Musikal Mitigasi: Sebuah Refleksi Spiritual-Filosofis

Oleh: Gus Nas Jogja*

“Kawan coba dengar apa jawabnya /

Ketika ia kutanya mengapa /

Bapak ibunya tlah lama mati /

Ditelan bencana tanah ini…”

– Ebiet G. Ade, “Berita Kepada Kawan”

I. Prelude:

Simfoni Kesunyian dan Pertanyaan Eksistensial

Penggalan lirik ikonik dari “Berita Kepada Kawan” bukan sekadar kronik kesedihan; ia adalah a priori filosofis—sebuah titik tolak bagi refleksi eksistensial tentang penderitaan yang tak terelakkan di atas panggung dunia. Kita mendapati diri kita berada di tengah-tengah “Orkestra Bencana” yang megah, sebuah komposisi tragis yang musiknya diiringi oleh gemuruh air bah Banjir Bandang di Sumatera, juga gempa, desisan lahar, dan tangisan anak-anak yatim diiringi raung sirine yang perih mencekam. Bencana, dalam bingkai ini, adalah momen ketika Akal Sehat manusia dan keteraturan alam semesta berbenturan hingga melahirkan beranakpinak duka dan penderitaan.

Pertanyaan musikal – “mengapa di tanahku terjadi bencana” – adalah gaung dari jeritan Job dalam tradisi Barat dan meditasi tentang Karma dalam tradisi Timur. Ketika sang musisi balada “Berita Kepada Kawan” mengabarkan penderitaannya “kepada karang kepada ombak kepada matahari,” dan hanya menerima kebisuan, ia memasuki ruang aporia Jacques Derrida—sebuah jalan buntu filosofis di mana bahasa dan logika gagal menjangkau makna penderitaan. Di titik inilah, pencarian beralih dari kognitif ke transendental: “Barangkali di sana ada jawabnya / … / Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit.”

Langit menjadi kanvas proyeksi bagi kehendak Ilahi atau setidaknya, rumah bagi Transenden yang dicari oleh Emmanuel Levinas di luar Totalitas yang dapat dipahami.

“Kawan coba dengar apa jawabnya / Ketika ia kutanya mengapa / Bapak ibunya tlah lama mati / Ditelan bencana tanah ini…”

Langit yang Diam dan Air Mata Anak-anak Yatim

Kita berdiri di tepi jurang sunyi. Di sinilah, di tengah mayat-mayat berselimut lumpur, di antara puing dan debu, terdengar pertanyaan paling tua di bumi: Mengapa? Suara anak-anak yang kehilangan segalanya menjadi lonceng yang memecah keheningan. Ia bertanya pada kita, pada ombak yang pecah di pantai, pada karang yang diam membatu, dan pada Matahari yang terbit tanpa peduli.

Mereka semua bisu. Alam hanya diam, tak memberi jawaban yang kita cari dalam buku-buku tebal. Keheningan ini memaksa kita menengadah ke langit. Kita mencari Tangan Tak Terlihat, barangkali di sana tersimpan rahasia mengapa tanah yang kita pijak tiba-tiba menjadi pemangsa nyawa dan harta benda yang brutal. Ini bukan lagi soal hitungan; ini soal luka hati yang mencari penawar, sebuah puisi yang hilang dari irama hidup.

Panggung dunia kita hari ini adalah teater abadi, di mana tirai bencana di belahan bumi Sumatera sesekali tersingkap, memperlihatkan adegan duka yang tak tertahankan. Di tengah porak-poranda, dalam kepungan keruntuhan, sosok seorang anak yatim yang menggigil dan basah kuyup berdiri, bukan sebagai korban semata, melainkan sebagai Juru Bicara Kesunyian. Matanya, yang seharusnya penuh binar mainan, kini adalah cermin buram yang memantulkan langit yang menghitam.

Ketika ia bertanya, ia tidak hanya menanyakan nasib ayah dan ibunya. Ia menanyakan nasib Janji Abadi—janji bahwa bumi akan selalu menjadi rumah yang aman. Ia berlari ke laut, ke karang, ke ombak, mencurahkan segala kehilangan. Namun, bisu adalah satu-satunya jawaban yang ia terima. Hutan yang hijau rimbun dan lautan luas, yang dahulu dilihatnya sebagai pelukan, kini terasa seperti selimut dingin yang membungkus keadilan.

Di titik ini, kita semua adalah anak itu. Kita telah kehilangan ilusi bahwa kita mengendalikan segalanya. Keheningan alam adalah Cermin Ilahi yang memaksa kita melihat diri kita sendiri—kecil, rentan, dan penuh keangkuhan. Katarsis pertama adalah menerima kebisuan; mengakui bahwa tidak semua penderitaan memiliki jawaban yang manis dan logis di dunia ini.

Dosa Antroposen dan Kemanunggalan Semesta

“Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita / Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa…”

– Ebiet G. Ade, “Berita Kepada Kawan”

Lirik ini menggeser fokus dari ‘mengapa’ yang bersifat teologis atau kehendak Tuhan menjadi ‘bagaimana’ secara etis tanggung jawab manusia. Ini adalah kritik terhadap zaman Antroposen, era di mana jejak manusia menjadi kekuatan geologis dominan.

Filsafat Timur, khususnya Taoisme dan Konfusianisme, menawarkan lensa unik. Taoisme mengajarkan Wu Wei –tindakan tanpa usaha yang bertentangan dengan alam. Bencana dapat dibaca sebagai respons Tao terhadap intervensi agresif manusia. Ketika kita merusak hutan, mencemari laut, dan “bangga dengan dosa-dosa” eksploitasi, kita telah melanggar harmoni kosmik atau Li dalam tradisi Konfusianisme.

Di sisi Jawa-Sunda dan tradisi Nusantara, konsep Kemanunggalan atau penyatuan manusia dengan alam/Tuhan ditekankan. Ketika manusia memandang alam sebagai objek yang dapat dikuasai –sebuah gagasan yang dikritik oleh Francis Bacon di Barat, manunggal itu pecah. Bencana kemudian berfungsi sebagai teguran alam—sebuah karmaphala kolektif, hasil dari hubungan yang terdistorsi.

Sumatera, pulau yang dijuluki Swarnadwipa atau Pulau Emas—adalah kanvas yang kaya. Ia diberkahi dengan punggung Bukit Barisan yang perkasa, hutan hujan yang lebat, dan sungai-sungai yang mengalir deras seperti urat nadi kehidupan. Namun, keindahan ini kini menjadi saksi bisu bagi irama bencana yang berulang: banjir bandang dan tanah longsor.

Ketika air bah turun, ia bukan lagi air yang memberi minum, melainkan air mata murka. Lumpur yang meluncur dari lereng bukan lagi tanah yang menjanjikan panen, melainkan lidah yang menelan rumah dan nyawa. Dan, kayu-kayu gelondongan yang menghantam habis kehidupan.

Dalam konteks Sumatera, banjir bandang adalah Kisah Pengkhianatan. Kita telah mengkhianati perjanjian lama dengan hutan.

Hutan, yang seharusnya menjadi Jubah Hijau pelindung, telah kita koyak, kita lucuti kayunya, kita buka aurat tanahnya untuk dijamah keserakahan.

“Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita / Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa…”

Lalu, kita menunduk. Kita mulai menyadari bahwa tangan yang merusak itu, sesungguhnya, adalah tangan kita sendiri. Kita terlalu sombong di hadapan bumi. Kita mengambil tanpa izin, merusak tanpa rasa bersalah. Pohon-pohon ditebang seolah tak bernyawa, air sungai dikotori seolah tak punya suara.

Kita lupa bahwa kita adalah bagian dari Bumi, bukan tuannya.

Dalam kepercayaan lama, leluhur kita berbisik tentang Kemesraan Alam. Mereka tahu, jika kita mencintai bumi, bumi akan membalas cinta itu dengan hasil yang melimpah. Bencana, mungkin, adalah tangisan balik dari Ibu Pertiwi yang merasa sakit. Ia telah lelah, enggan lagi bersahabat, karena janji kesetiaan kita hanya tinggal di bibir.

Langkah menuju Katarsis adalah pertobatan kolektif. Ebiet G Ade menukik tajam, menuding jari pada cermin yang menampakkan wajah kita. Kita tidak hanya melakukan kesalahan; kita “bangga dengan dosa-dosa” itu.

Apakah dosa-dosa kita?

Kita telah membangun Dinding Cermin yang tebal antara diri kita dan alam. Kita melihat pohon hanya sebagai kayu, gunung hanya sebagai batu, laut hanya sebagai jalur transportasi. Kita lupa esensi mereka sebagai Jiwa Bersama.

Apakah dosa-dosa kita?

Pertama, Dosa Kebisingan: Kita menciptakan hiruk pikuk hasrat, melupakan suara hati. Kita mencuri waktu Bumi dengan menuntut hasil instan, menggali perutnya tanpa jeda.

Kedua, Dosa Ketidakpedulian: Kita melihat penderitaan di kejauhan, tetapi menganggapnya sebagai “nasib orang lain.” Padahal, di balik setiap bencana ada rantai peristiwa yang kita sendiri tarik. Sampah yang kita buang hari ini adalah air mata sungai di masa depan.

Ketiga, Dosa Kesombongan: Kita mendirikan menara Babel, percaya bahwa kecanggihan teknologi dapat menaklukkan badai, mengendalikan gempa. Bencana datang untuk meruntuhkan menara itu, mengingatkan bahwa kita adalah debu di hadapan kekuatan kosmik.

Inilah momen di mana kita harus mengakui: Tuhan tidak bosan, tetapi Cinta Ilahi terasa jauh karena kita yang membangun tembok pemisah dengan keserakahan. Bencana adalah palu yang memecah Dinding Cermin itu, memaksa kita melihat wajah kita sendiri yang kotor oleh debu kerakusan.

Dosa kolektif kita di Sumatera terekam jelas dalam peta satelit. Ketika musim hujan tiba—yang dalam tradisi disebut sebagai Musim Kepulangan Air—ia menemukan bahwa tidak ada lagi Penyambut di atas bukit. Akar-akar pohon yang perkasa, yang berfungsi seperti ribuan tangan kecil yang menggenggam tanah, kini telah tiada.

Maka, air hujan tidak lagi meresap perlahan; ia menjadi Gerombolan Kayu Gelondongan Liar, berlari kencang membawa serta beban lumpur dan batu. Bencana longsor adalah Teriakan Tanah yang tidak mampu lagi menahan dirinya sendiri karena kehilangan pegangan.

Di sini, dosa kita adalah kesimpulan logis dari tindakan:

Demi keuntungan sesaat dari kayu atau tambang, kita menukar keselamatan abadi desa-desa di hilir.

Kita membangun rumah di jalur sungai purba, di kaki bukit yang rapuh, seolah alam akan menyesuaikan diri dengan keinginan kita, bukan sebaliknya.

Banjir bandang di Sumatera adalah Katarsis Balik yang menyakitkan; alam memuntahkan kembali apa yang telah kita tanam, berupa lumpur dan air bah.

Etika Tanggung Jawab dan Imperatif Kemanusiaan

“Heal the world / Make it a better place / For you and for me and the entire human race…”

– Michael Jackson, “Heal the World”

Jika bencana adalah teguran, maka Musikal Mitigasi adalah tanggapan etis dan praksis kita. Lirik Michael Jackson ini adalah Imperatif Kategoris ala Immanuel Kant yang terbarukan. Kant menuntut kita untuk bertindak hanya berdasarkan maksim yang kita ingin menjadikannya hukum universal. Dalam konteks bencana, Imperatifnya adalah: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu (mitigasi, empati, konservasi) dapat menjadi hukum universal bagi keberlangsungan hidup seluruh ras manusia.

Respons terhadap bencana tidak boleh berhenti pada penyesalan teologis; ia harus bertransisi menjadi Etika Tanggung Jawab yang diadvokasi oleh Hans Jonas. Jonas berpendapat bahwa karena teknologi modern memberikan kita kekuatan merusak yang belum pernah ada sebelumnya, kita memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi keberadaan generasi masa depan dan alam. Mitigasi bukan hanya rekayasa sipil; ia adalah kewajiban eksistensial untuk memastikan bahwa oikos (rumah) kita, Bumi, tetap layak huni.

Namun, penderitaan tidak boleh menjadi akhir. Bencana adalah guru yang keras, yang memaksa kita melihat: kita semua terikat dalam satu nasib. Ketika satu rumah roboh, seluruh desa merasakan dinginnya.

Di sinilah lahir Musik Mitigasi—bukan musik yang dimainkan dengan alat, melainkan musik yang dimainkan oleh Hati Manusia. Lirik dari lagu “Heal the World” adalah sumpah baru kita. Ini adalah panggilan untuk memperbaiki yang telah rusak, bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk anak-anak kita, dan untuk semua yang hidup.

Mitigasi bukan sekadar membangun tembok yang kuat atau menggali parit yang dalam. Itu adalah Tindakan Cinta. Itu adalah janji bahwa mulai hari ini, kita akan menjaga bumi seolah ia adalah saudara kandung kita sendiri. Kita akan bertanggung jawab atas setiap jejak kaki, setiap sampah, setiap napas yang kita hirup.

Setelah pengakuan, tibalah saatnya untuk Tarian Pengampunan. Pengampunan yang pertama harus kita berikan adalah kepada diri kita sendiri, diikuti oleh janji untuk bertindak. Lirik penyembuhan ini bukanlah sekadar lagu, ia adalah Doa Kerja.

Bayangkan dunia ini sebagai Kebun Raya Raksasa. Tugas kita bukan menjadi pemilik kebun, tetapi menjadi Penjaga yang Rendah Hati. Menjaga berarti:

Pertama, Menggenggam Tangan Dingin: Menawarkan kehangatan kepada yang kehilangan, tanpa memandang ras, agama, atau batas negara. Humanity is the only border we must recognize.

Kedua, Menanam Bibit Harapan: Mitigasi adalah penanaman bibit. Kita menanam pohon, bukan hanya untuk naungan kita, tetapi untuk naungan cucu kita, bahkan jika kita tak sempat duduk di bawahnya. Ini adalah Cinta Tanpa Pamrih.

Ketiga, Menciptakan Ruang Aman: Kita memperbaiki dunia dengan menciptakan tempat di mana tidak ada lagi orang yang “sekarat” karena kita mengabaikan kebutuhan dasar mereka.

Ini adalah katarsis kedua: Katarsis Aksi. Kita membersihkan jiwa kita dari rasa bersalah dengan bertindak nyata. Dengan menyembuhkan dunia, kita menyembuhkan diri kita sendiri dari penyakit individualisme.

“Heal the world / Make it a better place…”

Jika orkestra bencana dimainkan oleh air yang jatuh dan tanah yang runtuh, maka Musik Mitigasi di Sumatera harus dilantunkan melalui upaya nyata Rekonsiliasi dengan Alam.

1. Tindakan Cinta pada Bukit: Mitigasi di sini berarti mengembalikan Martabat Hutan.

2. Penghijauan Hati: Ini bukan sekadar menanam pohon secara fisik, tetapi menanam kembali Kesadaran di hati setiap orang. Kita harus melihat setiap bibit sebagai janji keselamatan bagi anak cucu.

3. Mendengarkan Aliran Sungai: Kita harus belajar memahami watak sungai. Sungai akan selalu kembali ke jalur lamanya. Mitigasi berarti memindahkan pemukiman dari jalur air yang marah, menunjukkan bahwa kita menghormati kekuatan alam, alih-alih melawannya.

Belajar dari suku-suku pedalaman yang tahu bagaimana hidup bersama hutan, bukan melawannya. Mereka adalah penjaga kunci yang sudah lama kita abaikan.

Coda: Menari dengan Rumput yang Bergoyang

“Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita / Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.”

– Ebiet G. Ade, “Berita Kepada Kawan”

Baris penutup ini adalah pernyataan puitis yang paling radikal. Dengan mengarahkan pertanyaan kepada “rumput yang bergoyang,” Ebiet mengajak kita untuk mengadopsi apa yang Martin Heidegger sebut sebagai Gelassenheit atau keterbukaan/pelepasan terhadap alam. Kita harus meninggalkan pandangan subjek-objek dan mulai mendengar bahasa alam, yang Merleau-Ponty sebut sebagai tubuh yang hidup dan saling berinteraksi.

Bertanya pada rumput yang bergoyang berarti:

1. Mengadopsi Perspektif Ekosentris: Mengakui nilai intrinsik alam, di luar kegunaannya bagi manusia (Etika Lingkungan Jauh).

2. Mendengarkan Keheningan: Menemukan jawaban bukan dalam dogma yang keras, tetapi dalam kesadaran sunyi akan proses alam yang halus dan konstan seperti yang diajarkan oleh Zen/Buddhisme.

Musikal Mitigasi, oleh karena itu, adalah tindakan ganda:

Pertama, tindakan fisik (membangun infrastruktur yang kuat, konservasi).

Kedua, tindakan spiritual-filosofis: membangun kesadaran yang kuat.

Orkestra Bencana mengajarkan kita kerentanan kita; Musikal Mitigasi menuntut kita untuk merangkul kerentanan itu dan menanggapi panggilan alam dan kemanusiaan.

Kita tidak bisa menghentikan irama alam, tetapi kita bisa mengubah melodi interaksi kita dengannya. Bencana adalah Tragedi; Mitigasi adalah Aksi Heroik manusia untuk mencapai harmoni kembali—sebuah harmonia mundi yang dipulihkan melalui empati, tanggung jawab, dan kerendahan hati di hadapan kekuatan kosmik.

“Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.”

Kita kembali pada pertanyaan. Kali ini, kita tidak lagi bertanya pada langit yang jauh atau karang yang keras. Kita bertanya pada Rumput yang Bergoyang.

Ini adalah cara paling puitis untuk berkata: Dengarkanlah yang paling kecil. Rumput yang bergoyang mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Ia tidak melawan angin kencang; ia lentur, ia menari, dan setelah badai berlalu, ia tetap tegak.

Jika kita mau merendahkan hati, melepaskan kesombongan, dan mendengarkan bisikan alam—dari semut yang berjalan, hingga arus sungai yang mengalir—maka kita akan menemukan jawaban.

Mitigasi adalah tarian baru kita dengan alam. Bencana adalah irama keras yang mengingatkan kita; dan Janji Hati untuk menjaga bumi adalah melodi lembut yang akan menyelamatkan kita. Dengan menggenggam tangan sesama dan merangkul alam, kita mengubah ratapan pilu menjadi nyanyian harapan yang tak pernah padam.

“Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita / Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.”

Kita mencapai akhir perjalanan, tetapi bukan akhir dari pertanyaan. Kita kembali kepada alam, kini dengan hati yang lebih bersih dan telinga yang lebih peka.

Rumput yang bergoyang adalah Guru Kehidupan yang Paling Sunyi. Ia tidak punya suara, tetapi ia menyimpan semua kebijaksanaan:

1. Kesabaran: Ia tumbuh perlahan, tanpa gembar-gembor.

2. Ketahanan: Ia ditiup badai, diinjak kaki, tetapi ia bangkit kembali, selalu mencari cahaya.

3. Kesetaraan: Ia tidak peduli di mana ia tumbuh—di taman raja atau di tanah becek—ia memberikan oksigen yang sama.

Renungan Kemanusiaan Paling Mendalam: Mengapa kita harus bertanya pada rumput? Karena rumput tidak pernah berbohong. Ia mencerminkan kondisi tanah. Jika tanah beracun, rumput akan layu; jika tanah sehat, ia akan subur. Kita harus menjadi seperti rumput: jujur dan lentur.

Katarsis puncak adalah Penyerahan yang Berani—bukan menyerah kalah, tetapi menyerah pada tuntutan ego. Kita harus berhenti menantang alam dan mulai menari bersamanya.

Jika kita bisa merasakan sentuhan angin pada rumput, mendengar bisikan akar di dalam tanah, maka kita akan memahami Musik Mitigasi yang sejati. Itu adalah sumpah setia untuk hidup berdampingan, dalam kerendahan hati, sampai tirai teater kosmik ini ditutup dan kita bisa berkata, di tengah keheningan yang damai:

“Kami telah memperbaiki rumah ini, tidak hanya untuk diri kami, tetapi karena kami mengerti, kami adalah satu-satunya harapan bagi tempat yang indah ini.”

Kita berdiri di tepi sungai yang telah surut di Sumatera, menyaksikan sisa-sisa lumpur yang mengering. Kita harus bertanya pada rumput yang baru mulai tumbuh kembali di tepi sungai itu.

Apa yang diajarkan rumput? Bahwa kehidupan selalu menemukan cara untuk pulih, asalkan kita memberinya ruang.

Bencana di Sumatera adalah panggilan untuk Pertobatan Ekologis. Kita harus mengganti kesombongan dengan kerendahan hati, kerakusan dengan kasih sayang terhadap bumi. Dengan memperbaiki hutan, kita memperbaiki hati kita. Dengan menahan diri dari eksploitasi, kita menahan diri dari dosa.

Hanya dengan menjahit kembali jubah hijau Sumatera, dengan tangan-tangan yang tulus dan hati yang penuh penyesalan, kita dapat mengubah lagu duka bencana menjadi Simfoni Pengampunan yang mengiringi kebangkitan kembali Pulau Emas.

Kita harus berjanji: tidak akan ada lagi anak yang terpaku menatap langit, kebingungan mencari mengapa tanah ini menelan orang-orang terkasihnya. Janji kita adalah menjadi penjaga yang setia. Itu saja!***

—-

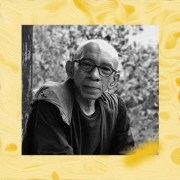

*Gus Nas Jogja, budayawan.