Togèlismus Urbaningrum

Oleh Seno Gumira Ajidarma

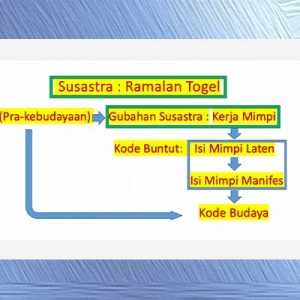

Tampak tidak masuk akal, kode-kode buntut dalam ramalan toto gelap (togèl) adalah juga kode-kode budaya, yang maknanya dapat dibongkar dengan pendekatan bernalar.

Baiklah saya buka perbincangan ini dengan presentasi suatu artefak kebudayaan, saat memasuki milenium baru tahun 2001:

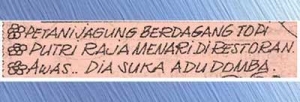

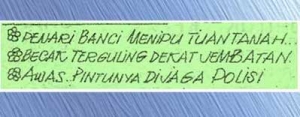

Baris-komik (comic-strip) Johnny Hidayat (1942-2013), yang akrab disebut kartun ini, tentu saja memiliki berbagai makna. Pertama, teknik bisosiatif pada cara berceritanya melahirkan humor untuk menghibur; kedua, humornya sekaligus berfungsi sebagai kritik sosial; ketiga, bahwa angka pada kartun-kartun ini juga berfungsi sebagai petunjuk kode buntut bagi toto gelap alias togèl. Perhatikan bahwa terdapat angka 1-11-1-9-1-3 pada yang pertama; 2-3-5 pada yang kedua; dan 7351 dan 120 pada yang ketiga.

Untuk mendapatkan dua angka terakhir, bahkan angka lengkap dari suatu toto resmi, sebetulnya terdapat cara penghitungan matematis, dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor, seperti yang dikerjakan para penjudi profesional.

Dapat diketahui, dalam perjudian olahraga misalnya, untuk menyebut sejumlah faktor, para penjudi profesional ini memanfaatkan perangkat intelijen, tempat keputusan berdasar pola cuaca, kondisi lapangan, moral tim, data cedera atlet, dan catatan historis. Para analis ahli mengumpulkan ribuan titik data dan menggelontorkannya ke dalam komputer yang terprogram dengan algoritma patut dan teori-teori berkemungkinan.

Memoar penjudi profesional: tidak mengandalkan nasib baik.

Bersenjatakan headset, speed dialer, dan ekuivalen pertaruhan yang dipasok aliran uang kontan tanpa henti, untuk menancap himpunan sasaran yang luas dari segala arah melalui jejaring klandestin akun berbasis di Las Vegas, Kosta Rika, British Virgin Island, Europe, Panama, Gibraltar, dan di mana pun di antaranya. Dengan cara ini, dalam seminggu saja dapat diembat 3,5 juta dollar AS dari satu pertandingan sepak bola Amerika, Super Bowl; dalam setahun lebih dari 1 milyar dollar AS sebagai hitungan kasar, masuk ke kantung penjudi (Walters 2023, 14).

Dijabanin sebagai profesi, tidak ada kata nasib baik bagi penjudi, walau tetap saja mengundurkan diri menjadi pilihan terbaik, karena adiksi pertaruhan—termasuk dalam pertaruhan politik—terbukti tidak memberikan ketenangan hidup.

Namun gejala negeri manca itu tidak merupakan gejala dunia togèl di Indonesia, karena algoritma bukanlah kosa kata yang berlaku, dalam pertimbangan atas angka-angka pada kartun Johnny Hidayat Ar (1942-2013)—angka-angka itu “di-mistik” atau terhadapnya dilakukan “nge-cak”; artinya diperhitungkan dengan jalan pikiran yang cukup sulit diikuti, walau bagi pelaku dan pendukungnya berlaku sebagai bagian dari kebudayaan yang mereka jalani.

Kebudayaan apakah itu? Tiada lain dan tiada bukan adalah kebudayaan yang selalu merujuk mimpi, ketika mimpi dianggap sebagai petunjuk terbaik menuju dua angka terakhir dalam toto gelap. Adapun jalan pikiran yang sulit diikuti itu adalah ketiadaan rumus yang pasti:

pertama, jika calon petaruh tidak bermimpi, ia akan mengandalkan mimpi orang lain, dan tetap sahih walaupun orang lain ini tidak memikirkan nomor buntut yang sama;

kedua, mimpi siapapun itu, meskipun tiada bernomor, sahih untuk dihubung-hubungkan dengan dalih apapun agar menunjuk ke suatu nomor, walau berada di luar mimpi—misalnya nomor polisi sepeda motor sang pemimpi itu, untuk diambil dua angka buntutnya.

Orientasi kepada mimpi ini, jika tak satu mimpipun terungkap di sekitarnya, rupanya dapat tergantikan oleh lembaran-lembaran “kode” buntut, yang diletikkan gagasan kreatif kewiraswastaan untuk memberi rasa mimpi, bahkan petualangan “me-mistik”, yang melayani obsesi pertaruhan pada nomor-nomor terakhir hasil undian seperti berikut:

Artefak kebudayaan menjelang akhir abad ke-20 ini seperti sekadar menawarkan angka-angka, tidak untuk digunakan mentah-mentah, melainkan diproses menjadi angka lain melalui tafsir penuh petualangan atas sejumlah penanda. Tiada jaminan, apakah penanda-penanda dengan kode budaya tertentu itu, sungguh menunjukkan jalan menuju nomor yang tepat; tetapi menarik dipertimbangkan mengapa penanda dengan kode budaya seperti terpasang itulah yang berada di sana.

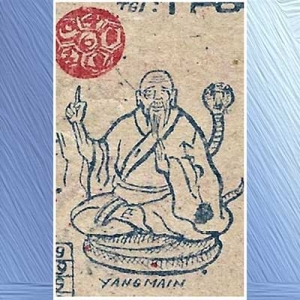

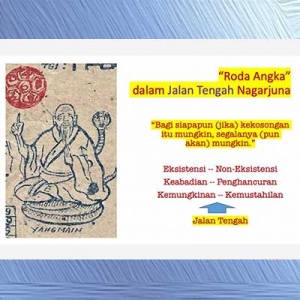

Perhatikan gambar berikut misalnya, gambar bhiksu yang semestinya bermeditasi di atas ular kobra, ternyata menunjuk “roda nasib” angka-angka—adakah keberadaan sang bhiksu dengan segenap wacana-dikenalnya membuat lembar ramalan ini bisa dipercaya?

Menjadi penting kiranya, kode-kode budaya apa sajakah yang dikerahkan, untuk menggiring wacananya menuju kepastian angka, betapapun absurdnya, karena keberadaan kode-kode budaya dalam lembar ramalan tersebut berkemungkinan menunjuk kehidupan budaya macam apa yang tersusun di sekitarnya.

Bhiksu yang duduk di atas kobra, tapi dalam wacana Buddhisme disebut nāgā, jika dirunut sampai abad ke-2 Sebelum Masehi, akan tersuakan dengan sosok Nāgārjuna, bhiksu yang juga filsuf Budha Mahayana terpenting, dengan tesis tentang filsafat Jalan Tengah (Mulamadhyamakakarika). Adapun Jalan Tengah itu sebetulnya bersikap kritis terhadap doktrin-doktrin Buddhisme di luar Mahayana, yang dengan mengutip sutra awal, memperluas gagasan Jalan Tengah ke dalam ranah filsafat: menengarai jalan tengah antara eksistensi dan non-eksistensi, atawa antara keabadian (permanence) dan penghancuran (annihilation).

Apabila jari telunjuk Nāgārjuna dalam lembar ramalan ini menunjuk angka-angka dalam “roda nasib”, tidak mesti berarti “angka inilah yang benar”, karena akhir dari segenap sistem filsafatnya adalah: “Bagi siapapun (jika) kekosongan itu mungkin, segalanya (pun akan) mungkin.” Alias, gambar Nāgārjuna itu bukan untuk mendukung, memperteguh, atau membenarkan, melainkan justru dapat diabaikan sama sekali.

Gambar Nāgārjuna itu bukan untuk mendukung, memperteguh, atau membenarkan, melainkan justru dapat diabaikan sama sekali.

Maka, jika sang bhiksu tidak perlu diandalkan, apakah kiranya kode budaya lain yang bisa dirujuk? Dapat disaksikan, betapa lembar ramalan tempat Nāgārjuna menunjuk ke atas, ternyata dinaungi gambar berikut:

Supaya dapat diperiksa dengan baik, dilakukan re-master menjadi begini:

Bahkan bagi yang tidak mengakrabinya, terlalu jelas belaka bahwa gambar ini merujuk kesenian tradisional Ponorogo bernama reog, yang dalam historiografi lokal—sebelum dialihkan ke kisah Kelana Sewandana–merupakan simbol perlawanan Ki Ageng Kutu (macan) menghadapi kekuasaan Majapahit semasa Bhre Kertabhumi (1468-1474), yang melalui Siu Ban Ci, istrinya, berada di bawah pengaruh Dinasti Ming (1368-1644) dari Tiongkok (bulu-bulu merak). Gerak-gerik (topeng) Singa Barong yang galak dalam kenyataannya tidak pernah menggugurkan kedudukan bulu-bulu burung merak: perlawanan itu lebih penting dari kemenangannya—selama perlawanan selalu dilakukan.

Bersematkan kata Embah alias yang dituakan, meski juga tampak membenarkan angka-angka yang ditawarkan, sepenuhnya dapat ditafsirkan atas kemustahilannya, apabila peringatan berikut diambil peduli:

Kreativitas para penggubah wacana gambar kode-kode buntut ini, disadari maupun tidak, selalu terbentuk dari oposisi kemustahilan dan kemungkinan, yang mengembalikan “roda nasib” kepada kemampuan membaca gambar dan tulisan; apakah melihatnya sekadar sebagai lembar ramalan nomor buntut, ataukah dapat membacanya sebagai wacana kebudayaan, karena kode-kode ramalannya memang sekaligus merupakan kode-kode budaya.

Dengan demikian, masih dapat diungkap pula tulisan-tulisan tipikal kode buntut berikut, yang kode budayanya tidak menunjuk budaya tradisi tertentu, selain budaya urban:

Dua profesi, juru rawat dan penjaga malam, serta tindak memborong makanan bayi, hanya dimungkinkan oleh keberadaan budaya urban di perkotaan, tempat pertukaran ekonomi menjadi faktor konstruktif kebudayaan, yang kode-kodenya segera terserap pula ke dalam proses kimiawi mimpi-mimpi kode buntut.

Dari kode-kode tersebut, sebagai sistem tanda-tanda yang ditata , secara sadar maupun tak sadar, oleh aturan-aturan tersepakati para anggota budaya yang berlaku (O’Sullivan et al. 2006, 43) akan dapat dibongkar dan ditengok, bagaimana berbagai bentuk kebudayaan hadir dalam dunia dengan ideologinya masing-masing.

***

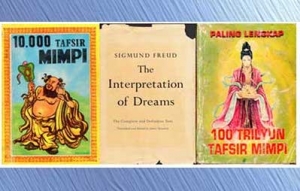

Dalam sejarah ilmu, mimpi-mimpi tercatat pernah menjadi materi penelitian Sigmund Freud (1856-1939). Jika merujuk Penafsiran Mimpi (1899) sebagai tonggak penelitian psikoanalisis, maka gambar + tulisan tempat berlangsungnya petualangan me-mistik dalam proses kimiawi kode-kode buntut, dapat kiranya dianggap berpadan dengan isi laten dari kerja mimpi (dream-work), bahwa mimpi-mimpi yang berlangsung sebenarnyalah memang tidak terlalu jelas.

Jika disebutkan bahwa mimpi adalah produk ketaksadaran dalam pemenuhan keinginan (wish fulfilments), maka jika sebagian keinginannya cukup jelas, yakni mendapat nomor paling tepat meski tak pernah terpenuhi, representasinya memenuhi kriteria ketakjelasan wacana ketika dihubungkan dengan nomor-nomor—walau sebagai kode budaya ternyata dapat dikenal. Dengan kata lain, dari kode budaya yang terpapar sebagai kode mimpi itu, dapatlah dilacak ideologi yang tersamarkan oleh representasi tersebut.

Ketakjelasan wacana sebagai padan mimpi laten dalam konsep Freud

Psikoanalisa Freud sudah lama diadopsi ilmu susastra, yang berarti kerja penggubahan susastra terandaikan sebagai kerja mimpi—yang berarti pula bisa diterapkan kepada teks lain, selama proses kerjanya berpadan dengan kerja mimpi tersebut.

Tafsir atas kode budaya Yang dapat dilepaskan dari psikoanalisa

Jadi, apabila pendekatan Freud mengesahkan kehadiran buku-buku “tafsir mimpi” yang bukan mimpi sama sekali, selain gubahan “susastra grafis bernomor”, maka tafsir atas kode-kode budaya yang terpapar tidak mesti terikat kepada psikoanalisa, tetapi mempertimbangkan konstruksi budaya yang telah menghadirkannya.

Dapat diperiksa teks berikut misalnya:

Ramalan togel sebagai susastra grafis bernomor

Kedua halaman kode buntut ini mengandalkan panakawan, bapak-anak, Semar dan Petruk, yang sudah lama dikenal sebagai sahabat rakyat Jawa; tak hanya karena menjadi kontestan sosok-sosok Hindu India yang dominan dari masa klasik (7-9 M), sejak relief Semar muncul di Candi Tegawangi pada abad ke-13; tetapi terus hadir sebagai sosok imajiner, yang di luar konteks wayang pun masih menemani khalayak lokal dalam pengasingan budaya bertubi-tubi dari abad ke abad.

Semar mengintip adegan percumbuan dalam Sudamala di Candi Tegawangi; dan Semar yang Super

Dari kata seperti “kyai”, “mbah”, “sabda”, dan terutama “asli”, tampak jelas bagaimana panakawan Jawa ini mendapatkan beban makna ideologis sebagai pemegang legitimasi “kebenaran”—justru bukan “kebenaran nomor”, melainkan “kebenaran” dalam alam pikiran khalayak yang merujuknya. Popularitas panakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong cenderung membuat khalayak dengan latar kebudayaan, katakanlah Jawa, menerimanya.

Dalam bentangan wacana seperti berikut:

…………. tentu terlalu rumit, untuk tidak mengatakannya mustahil, menghubungkan kalimat-kalimat itu menuju ramalan dua angka nomor buntut. Namun cukup jelas, bagaimana konstruksi kebudayaan dalam sejarah, sebagai panakawan lokal yang bilamana perlu dapat dengan mudah merebut kekuasaan dewa-dewa asing, telah menempatkan Semar dan Petruk pada kedudukan yang sahih bersematkan kata “kyai”, “mbah”, “sabda”, maupun “asli”.

Masalahnya, hari ini kekuasaan terumuskan dengan cara berbeda sama sekali, karena lembaga negara pun harus berbagi dengan faktor-faktor kuasa lain dalam sirkulasi kuasa, sehingga kebudayaan tak pernah memiliki dirinya sendiri dalam keberadaannya sebagai situs pergulatan ideologi, seperti tergambar dalam deret ramalan berikut.

Dari pilihan halaman secara acak, secara acak pula terseleksi penanda-penanda yang memperebutkan makna, dalam suatu proses hegemoni yang tiada kunjung berakhir.

Dari halaman pertama kita dapatkan kontestasi pilihan antara relijiusitas, kontradisiplin, kanon ilmiah, dan tradisi; sementara dari halaman kedua, ketiga, dan keempat bisa didapatkan simulasi kontestasi antara wayang, media massa, alam, ketertiban dan keamanan, dan pendidikan tinggi—dapatlah diperbincangkan bagaimana kontestasi ideologis di situs ramalan, yang sepintas lalu tampak sembarang, betapapun berasal keberagaman konstruksi historis yang terhubungkan dengan perjuangan kuasa atas makna.

Kontestasi ideologis di situs ramalan sebagai representasi kebudayaan

***

Demikianlah telah dibandingkan ketakjelasan mekanisme imajinasi sebagai kode buntut dengan ketakjelasan dalam mimpi laten. Freud menjelaskan terdapatnya dua isi mimpi, isi manifes dan isi laten.

Jika isi manifes gambar-gambarnya masih teringat ketika bangun, pada isi laten ‘pikiran-pikiran mimpi’ adalah sesuatu yang tersembunyi tempat mimpi adalah terjemahan, atau lebih pemalsuannya, sehingga menjadi terjemahan tidak baik. Dalam terjemahan bahasa, usahanya adalah untuk setia, tetapi mimpi manifes berusaha untuk tidak setia dan menyamarkannya.

Isi mimpi laten adalah teks asli yang kondisi awalnya (‘primitif’) mesti disusun kembali melalui gambar-gambar mimpi manifes yang sudah terjungkirbalik. Seolah-olah menghindarkan jejak dari usaha pelacakan, dengan memindahkan tekanan mimpi, dari titik paling penting dan nyata ke titik paling tidak berarti, bahkan berlawanan (Milner 1992, 26-8).

Dalam ramalan togel atawa pelacakan nomor lewat kode buntut, mekanisme pelacakannya tentu jauh dari metode Freud yang kemudian menemukan sistem tak sadar pada penyelidikan mimpi. Namun klasifikasi kode-kode buntut dalam susastra grafis bernomor itu terbaca sebagai kode-kode budaya, yang tidak perlu mengungkap nomor togel manapun, selain prosesnya sebagai keberlangsungan budaya–sebagai peristiwa yang relevan dan kontekstual untuk diperiksa dengan pendekatan bernalar.

Gambar-gambar Ramalan Togèl di Gerbang Pameran Biennale Yogyakarta 17, 2023.

*Seno Gumira Ajidarma. Partikelir di Jakarta.