Sumarsam dan Jawa yang Ilusif

Oleh Riwanto Turtosudarmo*

Profesor Sumarsam saya kenal ketika saya sering ke Solo sebelum Covid-19, biasanya untuk menemui Pak Suprapto Suryodarmo (almarhum) untuk ngobrol tentang Jawa. Suatu hari saya sempat mampir ke rumahnya, ditemani teman saya peneliti BRIN, Gutomo Bayu Aji yang kebetulan berasal dari Delanggu Klaten. Pak Sumarsam saat itu kebetulan sedang “pulang kampung” sekaligus melakukan peneltian tentang “Wayang Dakwah” di Pantai Utara Jawa. Saya sempat menghadiri presentasinya di sebuah seminar di Universitas Sebelas Maret, Solo. Saya juga ketemu lagi di Konferensi Internasional Gamelan dan kemudian sama-sama nonton film Garin Nugroho “Setan Jawa” di rumah Mas Rahayu Supanggah (almarhum). Beberapa bukunya sempat saya baca, hampir semuanya dalam Bahasa Inggris dan hampir semuanya tentang Wayang dan Gamelan. Suatu ketika, beberapa hari setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden Minggu 20 Oktober 2024, saya menulis sebuah puisi, judulnya “Kurusetra” dan puisi itu saya persembahkan untuk Profesor Sumarsam melalui email beliau.

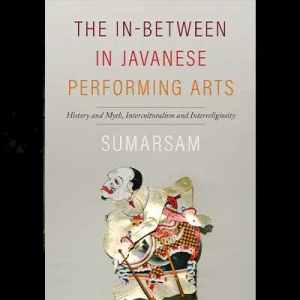

Pada awal Desember lalu, Pak Sumarsam mengirim email memberitahukan kalau bukunya baru saja terbit, dan ingin mengirimkan buku itu untuk saya sebagai hadiah karena saya telah memberikan sebuah puisi untuk beliau. Buku baru itu judulnya The In – Between In Javanese Performing Arts: History and Myth, Interculturalism and Interreligiosity. Pak Sumarsam saat ini adalah profesor musik di Wesleyan University, di Connecticut Amerika Serikat. Jika buku-buku sebelumnya, seperti Gamelan: Cultural Interaction and Musical Development in Central Java (1995) dan Javanese Gamelan and the West (2013) mengupas gamelan dalam konteks yang agak sempit, dalam buku terbarunya Sumarsam melihat seni pertunjukan (performing arts), khususnya Wayang, dalam konteks yang cukup luas, baik dilihat dari sudut sejarah (yang disandingkan dengan mitos) dan dari sudut interaksinya dengan kebudayaan dan keberagamaan. Anderson Sutton, koleganya, profesor etnomusikologi dari Universitas Hawai, dalam komentar di sampul belakang buku menilainya sebagai sebuah karya ambisius namun telah ditulis berdasarkan riset yang mendalam.

Sampul buku The In – Between In Javanese Performing Arts: History and Myth, Interculturalism and Interreligiosity.

Seni pertunjukan, terutama Wayang dan gamelannya; yang menjadi pokok bahasan, oleh Sumarsam, dalam penilaian saya telah digunakan sebagai pintu masuk untuk menggambarkan Jawa sebagai sebuah realitas sosial-budaya, termasuk sejarah dan politiknya. Pada bagian pengantar (preface) Sumarsam mengatakan bahwa buku itu merupakan jawaban untuk teman-teman Amerika-nya yang menginginkan agar dalam menulis lebih eksplisit menggambarkan siapa dirinya sebagai seorang Jawa yang menjalani profesi peneliti, guru maupun pelaku seni pertunjukan. Bagi saya, pengakuan ini menarik karena untuk mengungkapkan pengalaman hidupnya yang bersifat intim dan pribadi, merupakan sesuatu yang umumnya disembunyikan pada orang Jawa. Buku ini berhasil merangkai analisisnya tentang Jawa melalui perjalanan hidup dan karirnya sebagai akademisi yang selama empat puluh tahunan di jalani di Amerika Serikat. Oleh karena itu buku ini menjadi berbeda dengan buku-buku lain tentang Jawa yang ditulis oleh peneliti asing. Meskipun saya tahu soal ini, etik dan emik, bisa diperdebatkan, namun saya berani mengatakan bahwa inilah buku dalam bahasa Inggris tentang Jawa yang ditulis dari dalam (from within) oleh seorang intelektual dan akademisi Jawa sendiri.

Dalam bahasanya sendiri Profesor Sumarsam menulis sebagai berikut: I will address the complex practices of Javanese expressive culture with which I have been personally involved since my childhood. Most importantly, here I over a sketch of the personal pathways of my intellectual and artistic life, which I hope will orient the reader to the issues discussed in the book. Harus diakui bahwa Jawa, dalam dunia akademik lebih banyak ditulis oleh orang asing, daripada oleh orang Jawa sendiri. Mungkin sejak zaman Raffles, zaman Belanda, zaman Indonesia merdeka, Jawa terus diteliti oleh orang asing. Buku-buku orang asing tentang Jawa umumnya merupakan penulisan kembali’ disertasi doktor mereka Tidak sedikit setelah mendapatkan gelar doktor dan menerbitkan disertasinya mereka meninggalkan Jawa, namun tidak sedikit juga akademisi yang terus menekuni Jawa. Jawa seperti terus.memanggil, seperti ada yang tersembunyi dan perlu diungkapkan dari Jawa. Ketekunan peneliti asing dalam mempelajari Jawa dan akumulasi pengetahuan yang tersimpan dalam buku-buku dan artikel-artikel di jurnal ilmiah saya kira menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Jawa barangkali tidak lagi berpusat di Jawa, namun telah menyebar di berbagai tempat di dunia.

Oleh karena itu bukan rahasia lagi kalau kemudian peneliti atau akademisi Indonesia berguru atau menjadikan tulisan-tulisan orang asing itu sebagai referensi utama ketika menulis tentang Jawa atau Indonesia. Keharusan menulis dalam bahasa Inggris agar bisa ikut terlibat dalam percaturan dunia akademik internasional tanpa disadari telah membuat mereka yang menguasai bahasa Inggris, tentu saja akademisi dari negara-negara seperti Amerika, Kanada, UK, New Zealand, Australia dan Singapura; akan mendominasi percaturan akademik di dunia internasional. Ada semacam kolonisasi ilmu pengetahuan yang berlangsung dan dalam setiap kolonisasi ada ketimpangan dan ketidakadilan. Kembali dalil Michel Foucault berlaku disini power/knowledge.

Jadi ketika Profesor Sumarsam menerbitkan buku-bukunya dalam bahasa Inggris dia sesungguhnya tidak berbeda dengan peneliti asing. Tapi saya rasa tidak ada yang salah disini ketika pengetahuan tentang apapun bisa diakses oleh siapapun meskipun akses itu lebih banyak dimiliki oleh para peneliti di negara maju antara lain dengan adanya kampus-kampus dengan perpustakaan yang lengkap dan dana penelitian yang cukup. Profesor Sumarsam adalah segelintir orang Indonesia yang memiliki kemewahan itu. Yang sering tidak dilihat adalah ketekunan dan kerjakeras yang telah dilakukannya untuk mendapatkan kemewahan itu.

Ben Anderson (almarhum), seorang warganegara Irlandia, yang ketika menjadi mahasiswa di Cornell University, kepencut dengan Indonesia, terutama Jawa, mungkin salah seorang asing yang berusaha memahami Jawa ke hal yang paling dasar yaitu soal kekuasaan. Esainya tentang ide kekuasaan Jawa (The idea of Power in Javanese Culture), pertama kali terbit tahun 1972 dalam sebuah kumpulan tulisan Culture and Politics in Indonesia, yang diedit oleh Claire Holt, terbit tahun 1973 tiga tahun setelah meninggal pada tahun 1970. Claire Holt, setelah menjalani berbagai macam karir, menetap sebagai pengajar di Cornel University yang saat itu baru mendirikan Cornel Modern Indonesia Project (CIMP). Bersama George Kahin, pendiri CIMP, Claire Holt yang cukup lama tinggal di Indonesia, terutama Jawa, mengembangkan studi tentang Indonesia.

Claire Holt, imigran Yahudi dari Riga, sebelum menjadi akademisi adalah seorang penari dan cukup lama tinggal dan bekerja di di New York. Secara kebetulan ketika diajak temannya berkunjung ke Bali tahun 1930an yang saat itu menjadi tempat berkumpul seniman dan ilmuwan sosial, seperti pelukis Jerman Walter Spies, antropolog Amerika antara lain Margaret Mead dan Gregory Bateson; mengenalkan pertama kali untuk Claire Holt tari Bali. Tidak lama kemudian setelah diajak oleh arkeolog Belanda terkenal saat itu Stutterheim ke Jawa, dan mulai mengenal tari Jawa. Claire Holt barangkali orang pertama yang membawa seni pertunjukan Jawa ke Amerika Serikat. Bukunya Art in Indonesia: Continuity and Change (1968), menjadi buku klasik rujukan bagi siapapun yang ingin mempelajari kesenian dan kebudayaan Indonesia, terutama Jawa.

Seperti dikisahkan dengan sangat menarik oleh Dena Elise Burton (meninggal 2005) dalam disertasi doktornya di Universitas New York (2000) yang boleh dikatakan merupakan biografi Claire Holt Sitting at the feet of gurus: the life and dance ethnography of Claire Holt; sesaat setelah menyaksikan tari Bali dan tari Jawa, Claire Holt mengatakan: When I saw for the first time a dance performance at a temple feast on Bali, I said to myself “here at last is the living dance.” When I saw a Javanese dance-drama performed at the court of H.H. Mangku Negara VII I gasped in realization that here was a style uncompromising, effective, and magnificent (halaman 55). Menurut Deena Elise Burton: Claire’s words clearly demonstrate her immediate and total admiration for the dance forms she encountered. There is the sense of a search finally ended. Like other artists of her generation, she found something in Javanese and Balinese dance which she missed in the modern and classical dance forms of the United States and Europe.

Ben Anderson barangkali “murid” terpandai Claire Holt, esainya (The idea of Power in Javanese Culture) meskipun tidak sedikit yang mengkritik, dan bahkan dianggap keliru dalam menafsir Jawa, sesungguhnya tidak tanggung-tanggung dalam menuliskan “teori”-nya tentang konsep kekuasaan Jawa. Sebelum terbit draft tulisan itu telah dibaca dan dikomentari oleh Harry Benda, Lance Castles, Herbeth Feith, Clifford Geertz, Claire Holt, George Kahin, Lionel Laundry, Daniel Lev, Denys Lombard, Ruth McVey, Soemarsaid Moertono, Onghokham, James Siegel, John Smail, Soedjatmoko, Mildred Wagemann dan Oliver Wolters. Nama-nama yang telah membaca dan mengomentari draftnya menunjukkan esai itu hasil dari sebuah pencarian akademik yang serius.

Ben Anderson, dalam tafsirnya, memperlihatkan empat perbedaan ide kekuasaan (power) dalam konsepsi barat dengan Jawa. Perbedaan itu seolah-olah memperlihatkan adanya kontras, meskipun tidak selalu begitu. Perbedaan pertama, jika di barat kekuasaan bersifat abstrak di Jawa kongkrit; kedua sumber kekuasaan di barat beragam di Jawa satu; ketiga jika di barat kekuasaan tidak mengenal batas di Jawa terbatas; keempat di barat kekuasaan secara moral “ambigous” karena tidak tunggalnya sumber kekuasaan, sementara di Jawa kekuasaan tidak lagi perlu dipertanyakan keabsahannya karena sumbernya tunggal. Konsep kekuasaan Jawa sebagaimana disampaikan oleh Ben Anderson diatas, memiliki implikasi dalam kesadaran maupun praktek politik di masyarakat. Esai yang ditulis menjelang kejatuhan Sukarno dan munculnya Suharto itu memberikan konteks tersendiri yang tentu berpengaruh terhadap tafsir Ben Anderson tentang ide kekuasaan Jawa itu.

Sumarsam bisa dikatakan sebagai salah satu murid Ben Anderson dan saya merasakan bagaimana pemikiran Ben Anderson ikut berpengaruh terhadap pemikiran Sumarsam dalam bukunya. Mengapa demikian? Karena dalam merumuskan pemikirannya tentang konsep kekuasaan (power), yang menurut Ben Anderson untuk Jawa harus ditulis dengan huruf P, Ben Anderson memberi tempat yang sangat penting terhadap Wayang sebagai referensi utama untuk memahami ide kekuasaan Jawa. Sumarsam sebagai pelaku kebudayaan Jawa, menggambarkan bagaimana dia sendiri menjalani apa yang dijelaskan oleh Ben Anderson. Bagaimana kekuasaan atau Power itu kongkrit diceritakan pengalamannya ketika masih muda agar ucapannya bisa meyakinkan orang Pak Sumarsam memasang susuk emas di lidahnya. Yang lucu, salah satu pantangan yang harus dijalankannya adalah tidak boleh makan buah Manggis yang justru menjadi kesukaannya. Sampailah suatu ketika karena tidak tahan untuk makan Manggis Profesor Sumarsam terpaksa melanggar pantangan itu. Dalam kalimat penutup kata pengantarnya, Profesor Sumarsam menulis sebagai berikut: If my words have failed me, I apologize for my shortcomings; I blame it on my love of mangosteen (Manggis).

Struktur buku Sumarsam ini dikemas dengan strategi pemaparan substansi dengan cukup ringkas namun memungkinkan untuk menjelajah sejarah panjang seni pertunjukan Jawa, khususnya Wayang. Buku ini hanya terdiri dari empat bab. Bab pertama mengupas asal muasal literatur Jawa kuno dan penampilan kebudayaannya yang berakar pada pengaruh India; bab kedua secara cerdik penulis menempatkan pergerakan seni pertunjukan dalam konteks relasi pusat dan pinggiran, kraton dan desa; bab ketiga kembali penulis menguraikan dalam konteks waktu yang bergerak dari masa lalu ke masa kini ;pengajian (preaching), upacara (ritual) dan hal-hal yang terkesan ringan dan sambil lalu (levity); bab empat, yang menurut hemat saya terpenting, diungkap diskursus tentang Wayang sejak abad 19 hingga sekarang.

Buku ini enak dibaca karena seperti telah diuraikan dimuka, menulis secara intim berdasarkan pengalamannya sebagai seorang akademisi yang melakukan riset namun juga sekaligus sebagai pelaku dari apa yang diriset. Letak keunikan dan kontribusi penting dari buku ini disana, sebuah deskripsi analisis yang menggabungkan pendekatan emik sekaligus etik. Dalam setiap sub-bab bukunya secara komprehensif Sumarsam meninjau tulisan-tulisan yang telah ada, kemudian mengajukan pemikirannya sendiri yang didasarkan risetnya yang luas dan mendalam. Sebagai salah satu contoh Sumarsam mengulas tentang kapan dan bagaimana lakon “Petruk Dadi Ratu” itu berproses, dalam konteks yang berbeda, hingga zaman Jokowi ini. Sebagai profesor di Wesleyan University, Sumarsam masih akan terus meneliti dan menulis tentang Wayang dengan semua implikasinya secara artistik, sosial maupun politik. Ketika proses pencerahan dan sekularisasi di Barat sampai hari ini terbukti tidak mampu meredam persoalan-persoalan yang sebelumnya diprediksi akan menghilang seperti peran agama di masyarakat. Kajian Profesor Sumarsam tentang bagaimana interaksi antara keislaman dan kejawaan terbukti terus berlangsung, dalam damai maupun dalam ketegangan, sehingga menjadi menarik untuk disimak hingga hari ini.

Belum lama ini (2024) sebuah artikel yang ditulis oleh Andrea Acri, Verena H. Meyer dan Zakariya P. Aminullah “Antinomianism as a way to God in nineteenth-century Java: The Suluk Lonthang between Islamic and pre-Islamic religious discourse”, mengupas sebuah serat yang berjudul Lebe Lothang, diduga ditulis pada abad 19; menggambarkan dengan menarik bagaimana pada tingkat diskursif; ketegangan antara Jawa dan Islam, sebuah tema yang bisa ditemukan secara berulang di buku Profesor Sumarsam. Apropriasi dan misapropiasi, hubungan timbal balik, saling pinjam antara sejarah dan mitos, yang dalam bahasa Profesor Sumarsam berlangsung secara interreligiositas (Interreligiosity) dan intercultural (Interculturalism); antara pusat dan pinggiran, terus berlangsung hingga hari ini.

Jika ada sebuah persoalan yang masih menjadi kegelisahan saya, setelah membaca buku ini, juga membaca karya-karya yang lain, termasuk karya Ben Anderson tentang konsep kekuasaan Jawa, adalah menyangkut penterjemahan atau translasi ide dan konsep-konsep, secara timbal balik dari bahasa Jawa ke bahasa Inggris atau sebaliknya, yang diantara keduanya terselip ditengahnya bahasa Indonesia. Seperti esai yang saya tulis ini: dalam bahasa Indonesia. Saya teringat ucapan Umberto Ecco, seorang profesor linguistik dari Italia yang juga seorang novelis terkenal, mengatakan …translation is always a shift not between two languages but between two cultures.

Saya sependapat dengan Umberto Ecco, ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu sosial, dengan metode dan pendekatannya yang terus berkembang, berusaha memahami masyarakat dan kebudayaannya, menafsirnya, namun saya kira selalu ada yang luput. Begitu juga dalam mencoba mengerti Jawa, betapapun jelinya sebuah penelitian dilakukan dan kemudian dituliskan hasilnya. Profesor Sumarsam dengan mengacu pada pendapat antropolog terkenal Victor Turner secara tepat memakai perspektif “in-between”, yang saya terjemahkan sebagai “di-antara”, untuk mendeskripsikan Jawa, dan secara khusus seni pertunjukan, dalam hal ini Wayang, sebagai sesuatu yang selalu berada dan bergerak di ambang batas (liminal space); ada ambiguitas, kompleks, lumer/cair sekaligus eklektik juga penuh paradoks. Mungkin setiap komunitas, artinya tidak hanya Jawa, seperti itu. Tapi Jawa memang memiliki “charm”- nya sendiri, dan meskipun seorang Ben Anderson berusaha mendeskripsikan apa yang disebutnya ide kekuasaan Jawa, bagi saya tetap saja ada yang “mrucut”. Profesor Sumarsam, juga para pengkaji Jawa yang lain, akan terus berusaha menangkap Jawa yang ilusif – seperti Semar yang samar.

[Para peminat studi Jawa saat ini beruntung karena adanya sumber-sumber litetarur Jawa yang dapat diakses secara online antara lain melalui: https://alangalangkumitir.wordpress.com/]

Rabbit Hole, 25 Desember 2025

—

*Riwanto Turtosudarmo, Peneliti Independen.