Chomsky dan Puisi: di Antara Tata Bahasa Universal dan Getar Estetik Manusia

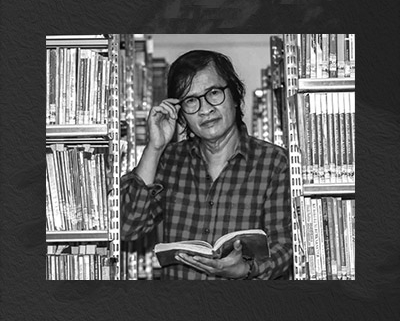

Oleh: Tengsoe Tjahjono

“A grammar is simply a device that generates a set of sentences.”

— Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax (1965)

Pendahuluan: Menghubungkan Bahasa Ilmiah dan Bahasa Puitik

Nama Noam Chomsky mungkin tidak segera terlintas ketika kita menyebut kata “puisi.” Ia bukan penyair. Ia tidak menulis soneta atau haiku. Ia seorang ahli linguistik, filsuf, dan pemikir politik radikal. Namun, pengaruh pemikirannya menjangkau jauh ke dalam jantung bahasa manusia, bahkan sampai ke lorong sunyi dan gelap tempat puisi bersembunyi.

Bahasa, dalam pandangan Chomsky, bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sistem kognitif yang kompleks, bawaan, dan universal. Puisi, dalam pengertian estetisnya, adalah bentuk paling padat dan subtil dari bahasa itu. Maka, apakah mungkin kita mempertemukan tata bahasa generatif Chomsky dengan metafora dan musikalitas puisi?

Esai ini adalah sebuah pengembaraan melintasi peta linguistik Chomsky yang rumit dan hutan rimba puisi yang penuh keajaiban. Ia menyatukan struktur dan irama, bentuk dan makna, logika dan emosi.

Chomsky: Tata Bahasa Universal dan Struktur Mendalam

Noam Chomsky memperkenalkan teori transformational-generative grammar pada tahun 1957 dalam karya monumentalnya Syntactic Structures. Ia kemudian mengembangkan gagasan tentang universal grammar—bahwa semua manusia, terlepas dari budaya dan bahasanya, memiliki struktur mental dasar yang sama untuk memahami dan menghasilkan bahasa (Chomsky, 1965).

Dalam pandangan Chomsky, setiap kalimat memiliki dua struktur: struktur dalam (deep structure) dan struktur permukaan (surface structure). Struktur dalam mencerminkan makna dasar dari suatu kalimat, sementara struktur permukaan adalah bentuk aktual dari kalimat tersebut.

Contohnya:

- Kalimat: “The boy loves the girl.”

- Struktur dalam: [NP] [V] [NP] = [The boy] [loves] [the girl]

- Kalimat pasif: “The girl is loved by the boy.”

→ Struktur permukaan berubah, tetapi struktur dalam tetap sama.

Dalam kerangka teori linguistik Noam Chomsky, setiap ujaran dalam bahasa manusia tidak hanya dapat dianalisis dari sisi bentuk lahirnya (surface structure), tetapi juga dari sisi bentuk batin yang lebih mendalam (deep structure)—yakni struktur mental yang merepresentasikan relasi makna mendasar dan proposisional dari sebuah kalimat.

Kalimat puitik seperti:

“Cinta disimpan bocah dalam sunyi gadis.” secara permukaan menantang sistem sintaksis standar. Jika dianalisis melalui tatabahasa formal, frasa ini tampak kabur: di manakah subjek dan predikat? Apa yang menjadi objek dari siapa? Bagaimana fungsi “dalam sunyi gadis” bekerja secara sintaktis?

Namun justru di titik inilah tata bahasa generatif Chomsky menjadi relevan dan membuka ruang perenungan.

Dalam teori Chomsky, struktur permukaan adalah bentuk akhir dari proses derivasi linguistik—yakni hasil dari sejumlah transformasi terhadap struktur dalam. Kalimat seperti “The boy keeps love inside the girl’s silence” adalah bentuk terstruktur yang bisa diterima dalam struktur permukaan bahasa Inggris.

Namun dalam puisi, struktur permukaan bisa dengan sengaja dirusak, dibelokkan, atau “dikaburkan” untuk mengungkap kemungkinan makna yang lebih kaya. Penyair menggugurkan unsur fungsional seperti article, preposition, atau bahkan struktur subjek-predikat secara utuh, sebagaimana dilakukan dalam baris di atas. Maka, frasa tersebut tidak berfungsi sebagai kalimat komunikatif dalam logika biasa, melainkan sebagai gugus emosi, lapisan citraan, dan sirkuit asosiasi.

Dengan meminjam istilah Chomsky, kita bisa mengatakan bahwa kalimat puitik ini adalah hasil dari transformasi ekstrem dari struktur dalam, yang tidak direalisasikan secara penuh sebagai bentuk permukaan biasa—melainkan sebagai bentuk estetis.

Jika kita mencoba merekonstruksi struktur dalam dari kalimat itu, kita bisa mengusulkan bentuk seperti:

“[Bocah] [menyimpan cinta] [di dalam sunyi gadis].”

Atau:

“Cinta [yang] disimpan [oleh] bocah [berada] dalam sunyi gadis.”

Secara struktur dalam, terdapat peristiwa menyimpan, subjek bocah, dan objek cinta, serta lokasi atau medium penyimpanan: “dalam sunyi gadis.” Dalam terminologi Chomsky, ini merupakan bentuk dasar (deep representation) dari makna kalimat, yang kemudian melalui transformasi puitik, dijungkirbalikkan dan dikompresi menjadi bentuk yang jauh lebih ambigu dan musikal.

Di sinilah puisi tidak sekadar beroperasi di bidang sintaksis, tetapi juga menyelami struktur semantik dan bahkan struktur konseptual yang lebih dalam dari bahasa manusia—sebuah wilayah yang menjadi prasyarat universal grammar, menurut Chomsky.

Chomsky menyebut bahwa transformasi dalam bahasa—misalnya dari aktif ke pasif, dari deklaratif ke interogatif—merupakan bentuk mekanisme yang dimiliki otak manusia secara bawaan (innate faculty). Puisi seringkali mengandalkan transformasi semacam itu, bahkan mendorongnya melampaui batas kebakuan.

Kalimat “Cinta disimpan bocah dalam sunyi gadis” tidak menggunakan struktur subjek-predikat-objek secara konvensional, melainkan meletakkan semua elemen utama dalam satu kesatuan citraan. Ini seperti ellipsis—penghilangan unsur kalimat—dan permutation—pengaturan ulang unsur kalimat—yang dikenal dalam teori transformasi.

Penyair secara intuitif melakukan manipulasi struktur bahasa seperti ini, dan menurut Chomsky, kemampuan seperti itu hanya mungkin terjadi karena manusia memiliki Language Acquisition Device (LAD) dan universal grammar yang tertanam dalam otak kita sejak lahir (Chomsky, 1965).

Maka, meskipun kalimat itu tampak menyimpang secara permukaan, ia masih berakar kuat dalam kapasitas linguistik manusia yang universal—kapasitas yang memungkinkan kita untuk mengenali struktur, meski tidak eksplisit diungkapkan.

Puisi juga membuka dimensi lain yang melampaui struktur dalam: struktur bawah sadar atau subconscious. Walaupun Chomsky tidak secara eksplisit membahas wilayah ini, pandangan psikolinguistik dapat menjembatani.

Ketika penyair menulis “dalam sunyi gadis”, ia tidak hanya bermain dengan struktur linguistik, tetapi juga memanggil lapisan asosiasi psikologis: sunyi sebagai ruang batin, gadis sebagai entitas yang menyimpan, cinta sebagai benda yang tak terlihat namun terasa.

Lapisan-lapisan ini beroperasi di luar kesadaran penuh, namun tetap menggunakan perangkat bahasa yang terstruktur. Dalam hal ini, kita bisa membaca puisi sebagai bentuk deep subconscious grammar—sebuah wilayah di mana deep structure menyatu dengan emosi, memori, dan intuisi.

Kalimat “Cinta disimpan bocah dalam sunyi gadis” adalah sebuah laboratorium puitik bagi teori Chomsky. Ia menunjukkan bahwa puisi tidak membuang struktur bahasa, tetapi justru mengeksplorasi kedalaman struktur itu sampai ke batas paling kabur dan metaforis.

Melalui konsep deep structure, transformasi, dan potensi universalitas bahasa, kita dapat memahami bahwa puisi adalah salah satu bukti paling kuat dari kreativitas linguistik manusia yang ditunjang oleh sistem kognitif bawaan. Bahkan ketika penyair tampak melanggar aturan bahasa, ia sesungguhnya sedang mengaktifkan aturan paling mendalam dari bahasa itu sendiri.

Dalam kerangka Chomsky, maka, puisi bukanlah penyimpangan, tetapi perayaan tertinggi dari tata bahasa batin manusia.

Tata Bahasa Generatif dan Kreativitas Puitik

Dalam teori transformasi generatif yang dikembangkan oleh Noam Chomsky, bahasa manusia tidak dipahami hanya sebagai rangkaian ujaran yang diatur secara arbitrer, melainkan sebagai sistem mental yang memiliki kapasitas produktif tak terbatas (generativity) dari seperangkat aturan yang terbatas. Dengan hanya sejumlah kecil aturan dasar, manusia mampu menghasilkan dan memahami kalimat-kalimat baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Itulah kekuatan tata bahasa generatif, dan di sanalah puisi menempati posisi istimewa—bukan sebagai anomali, melainkan sebagai puncak dari kreativitas linguistik manusia.

Mari kita simak sejenak larik terkenal dari Chairil Anwar:

“Aku ini binatang jalang

dari kumpulannya terbuang…”

Struktur sintaksis kalimat ini—jika dibaca secara kasat mata—tidaklah rumit. Ia tidak jauh dari pola deklaratif biasa: Aku ini X dari Y. Namun daya guncangnya berasal dari ketidaksamaan semantis antara elemen-elemennya: “binatang jalang” dan “terbuang dari kumpulan.” Chairil melakukan manuver linguistik yang dalam teori Chomsky dapat disebut sebagai proses transformasi sintaktik dan semantik.

Dalam Aspects of the Theory of Syntax (1965), Chomsky menjelaskan bahwa produktivitas (productivity) atau kreativitas bahasa adalah fakta dasar dari kompetensi linguistik manusia. Kita tidak hanya mengulang kalimat yang sudah kita dengar, melainkan mencipta bentuk-bentuk baru dari struktur mental yang laten. Puisi Chairil menjadi saksi agung dari hal ini. Kata-kata seperti “binatang jalang” tidak ditemukan dalam komunikasi sehari-hari. Ia adalah hasil dari kombinasi leksikal dan transformasi sintaksis yang sangat kreatif.

Jika kita dekonstruksi, baris itu dapat ditelusuri dari struktur dalam seperti:

“Aku adalah seekor binatang yang liar, dan aku telah terbuang dari kelompokku.”

Namun Chairil tidak memilih jalur literal itu. Ia menyingkat, meremukkan, dan merekonstruksi struktur dalam menjadi bentuk estetis yang padat dan penuh resonansi. Inilah yang disebut Chomsky sebagai bentuk performance kreatif dari competence—kemampuan bahasa yang tidak hanya menghasilkan ujaran baku, tetapi juga ekspresi mendalam.

Dalam kerangka teori transformasi generatif, kalimat bahasa dihasilkan dari struktur dalam (deep structure) yang kemudian diturunkan ke dalam struktur permukaan (surface structure) melalui aturan-aturan transformasi. Chairil tampaknya menyerap prinsip ini secara intuitif. Ia memulai dari satu gagasan laten tentang alienasi dan eksistensialitas, kemudian menuangkannya dalam bentuk linguistik yang menantang bentuk permukaan, namun tetap membangkitkan pemahaman batin pembaca.

Transformasi semacam ini terlihat dalam penempatan adjektiva (“jalang”) yang dalam bahasa prosa akan berada setelah kata benda (“binatang”), tetapi dalam puisi Chairil, adjektiva ini mengikuti gaya inversi yang menciptakan tekanan psikologis: “binatang jalang,” bukan “jalang binatang.” Inilah bentuk khas dari transformasi inversif dalam puisi, yakni upaya menggeser posisi elemen sintaksis untuk efek dramatik.

Sebagaimana dalam contoh Chomsky:

The boy is eating the apple

dapat ditransformasi menjadi:

The apple is being eaten by the boy

…puisi Chairil juga mentransformasi kalimat laten semacam:

Aku merasa terasing dan terbuang dari komunitasku, aku seperti binatang liar.

…menjadi bentuk penuh daya gugah dan irama:

Aku ini binatang jalang / dari kumpulannya terbuang.

Dengan kata lain, Chairil adalah arsitek dari struktur dalam emosional yang ditransformasikan menjadi bentuk linguistik yang menyala.

Chomsky membedakan antara grammaticality (kegramatikalan) dan acceptability (keterterimaan). Kalimat bisa saja gramatikal tapi tidak dapat diterima dalam konteks makna atau gaya. Sebaliknya, puisi kerap menciptakan kalimat yang tidak sepenuhnya gramatikal tapi sangat dapat diterima secara estetik dan semantik.

Puisi Chairil bekerja dalam wilayah ini: menegosiasikan batas antara aturan dan pelanggaran. Ia menunjukkan bahwa bahasa memiliki dimensi yang melampaui peraturan sintaksis. Dalam semangat Chomskyan, justru pelanggaran itu adalah ekspresi terdalam dari kompetensi linguistik kreatif. Artinya, pelanggaran dalam puisi bukanlah deviasi, tetapi bagian dari kapasitas generatif manusia untuk merancang bahasa sesuai kebutuhan ekspresi batinnya.

Dalam pandangan Chomsky, struktur dalam adalah hasil representasi mental dari ujaran. Puisi, oleh karenanya, bukan sekadar permainan kata, tetapi pemanggilan struktur-struktur mental terdalam, bahkan yang bersifat psiko-eksistensial. Chairil, ketika menulis “Aku ini binatang jalang,” sedang menyuarakan bukan hanya identitas sosial, tapi juga luka eksistensial—yang kemudian dituangkan dalam bentuk linguistik yang terkompresi, simbolik, dan padat.

Puisi menjadi jembatan antara pikiran (mind) dan bahasa (language)—dua entitas yang menjadi jantung pemikiran Chomsky.

Dengan menjadikan teori tata bahasa transformasi generatif Chomsky sebagai lensa pembacaan puisi, kita dapat memahami bahwa puisi bukanlah penyimpangan linguistik, melainkan rekayasa struktural terhadap kemungkinan bahasa. Penyair seperti Chairil Anwar menciptakan bentuk-bentuk linguistik yang tidak hanya baru, tetapi juga memiliki efek emosional dan intelektual yang dahsyat. Mereka menunjukkan bahwa struktur dalam bahasa tidak pernah statis—ia adalah medan kreatif yang selalu siap ditransformasikan oleh kekuatan batin manusia.

Sebagaimana Chomsky menyatakan:

“A fundamental property of human language is that it provides new expressions for new thoughts.” (Chomsky, 1965)

Maka puisi adalah perwujudan tertinggi dari sifat mendasar bahasa manusia: mencipta untuk mengungkapkan yang belum terkatakan.

Chomsky, Metafora, dan Simbolisme Puisi

Meskipun Noam Chomsky dalam pengembangannya atas teori tata bahasa transformasi generatif tidak secara eksplisit membahas metafora, pendekatannya yang revolusioner tentang struktur dalam dan struktur permukaan membuka jalan bagi pemahaman baru tentang metafora sebagai wahana transformasi makna. Di tangan penyair, bahasa bukan hanya alat komunikatif, melainkan alat transformatif, tempat struktur batin menjelma menjadi simbol dan imaji.

Dalam pengaruh tak langsung terhadap linguistik kognitif, teori Chomsky tentang kapasitas generatif manusia menginspirasi para linguis seperti George Lakoff dan Mark Johnson untuk mengembangkan gagasan bahwa metafora bukanlah ornamen retoris, melainkan modus berpikir konseptual. Dalam buku mereka Metaphors We Live By (1980), metafora dipahami sebagai proyeksi sistem konseptual dari satu domain ke domain lain: kita tidak hanya berbicara dengan metafora, kita berpikir dan hidup di dalamnya.

Jika dalam teori Chomsky, kalimat-kalimat dihasilkan dari struktur dalam (deep structure) dan ditransformasikan melalui aturan-aturan menjadi struktur permukaan (surface structure), maka metafora puitik adalah hasil dari transformasi yang lebih kompleks dan puitis: bukan hanya struktur sintaksis, melainkan juga struktur makna dan struktur kognitif.

Perhatikan bait puisi W.S. Rendra berikut:

“Kita adalah angkatan angin

yang berlari di padang rumput sejarah…”

Kalimat ini, bila diturunkan ke dalam bentuk literal, bisa saja ditafsirkan sebagai:

“Kita adalah generasi muda yang bergerak cepat dan penuh semangat dalam proses sejarah.”

Namun, seperti halnya transformasi linguistik Chomsky yang menghasilkan bentuk permukaan dari bentuk dalam, penyair melakukan transformasi metaforis—menggantikan representasi literal dengan simbol yang menggetarkan: “angkatan angin”.

Dalam hal ini, “angkatan angin” bukanlah frasa acak, tetapi struktur transformasi konseptual dari entitas konkret (generasi manusia) ke entitas alamiah yang tak terikat (angin). Inilah bentuk terjauh dari transformasi linguistik: bukan hanya mentransformasikan urutan sintaksis, melainkan menggeser seluruh domain semantik ke dalam sistem simbolik yang lebih luas.

Jika tata bahasa generatif Chomsky memungkinkan kita memahami bagaimana kalimat dihasilkan, maka puisi menunjukkan bahwa kalimat tidak hanya dihasilkan, tetapi juga ditegaskan sebagai bentuk pemikiran simbolik. Puisi menjadi bukti bahwa bahasa manusia tidak hanya logis dan linear, tetapi juga imajinatif, plastis, dan simbolik.

Metafora seperti “angkatan angin” adalah bentuk transformasi ganda:

- Secara sintaktis: frasa ini tetap mengikuti kaidah NP (Noun Phrase) dalam tata bahasa.

- Secara semantis: terjadi perpindahan domain makna dari “angkatan” (generasi sosial-politik) ke “angin” (elemen alamiah yang bebas, tak terbendung).

- Secara simbolik: terjadi pelipatgandaan makna—angkatan angin adalah kekuatan yang tak tertahan, simbol keberanian, sekaligus kebebasan.

Transformasi ini, dalam semangat Chomsky dan Lakoff, merupakan manipulasi struktur batin yang kreatif: penyair seperti Rendra menggali jauh ke dalam struktur konseptual, kemudian melemparkannya ke permukaan dalam bentuk imaji yang beresonansi multi-dimensi.

Simbol dalam puisi tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya. Sebagaimana dalam teori Chomsky, kompetensi linguistik manusia memiliki aspek universal (universal grammar), metafora pun memiliki akar dalam pengalaman manusia yang bersifat universal, namun juga dibentuk oleh kesadaran kolektif dan realitas sosial.

Misalnya, “padang rumput sejarah” dalam puisi Rendra bukan hanya elemen geografis metaforis, tetapi juga mengandung nilai simbolik:

- Padang rumput = ruang luas, terbuka, penuh kemungkinan.

- Sejarah = perjalanan kolektif manusia dalam waktu dan kekuasaan.

Dengan demikian, frasa ini bukan sekadar penggambaran tempat, melainkan struktur batin dari pemahaman akan nasib bangsa. Rendra tidak hanya membuat metafora; ia menciptakan kerangka konseptual baru untuk memahami realitas: sejarah sebagai padang rumput tempat angin generasi berlari dan bertarung dengan nasibnya.

Puisi adalah tempat di mana transformasi linguistik, semantik, dan simbolik mencapai titik puncaknya. Jika Chomsky menyatakan bahwa manusia mampu menghasilkan kalimat baru dari aturan terbatas, maka puisi menunjukkan bahwa manusia mampu menciptakan dunia-dunia baru dari kata-kata lama.

Penyair, dengan demikian, adalah arsitek dari bentuk-bentuk baru dari struktur dalam. Ia membangun jembatan antara pikiran, pengalaman, dan bahasa. Metafora, dalam kerangka ini, tidak lagi sekadar gaya bahasa, melainkan proses kognitif kompleks yang memungkinkan struktur makna dilipat, dipelintir, dan diungkapkan dalam bentuk paling ekonomis dan paling estetik.

Dengan menggabungkan wawasan dari Chomsky dan Lakoff & Johnson, kita dapat memahami bahwa metafora puitik adalah bukti paling otentik dari kedaulatan bahasa manusia. Dalam puisi, bahasa menunjukkan potensinya bukan sekadar sebagai sistem aturan, melainkan sebagai alat transendensi—menyeberangi batas antara yang literal dan simbolik, antara yang logis dan yang intuitif, antara struktur dan kebebasan.

Ketika Rendra menulis “kita adalah angkatan angin,” ia sedang melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar berpuisi. Ia mentransformasikan makna dalam menjadi realitas puitik, memperlihatkan bahwa puisi adalah mode tertinggi dari struktur generatif bahasa.

Struktur dan Kebebasan: Ketegangan dalam Puisi

Dalam teori linguistik Chomsky, bahasa digambarkan sebagai sistem yang memiliki aturan sintaktis yang generatif. Artinya, dari sekumpulan aturan dasar, manusia bisa menciptakan dan memahami kalimat-kalimat baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Namun, pendekatan ini banyak dikritik karena terlalu mengutamakan struktur formal, dengan sedikit perhatian terhadap makna (semantik) dan konteks penggunaannya (pragmatik).

Di sinilah puisi tampil bukan sebagai pengecualian, tetapi sebagai penggenapan. Puisi bukan hanya struktur, tetapi juga suasana dan ketegangan, sebagai ruang antara tatanan dan kebebasan.

Seperti yang dikemukakan Paul Ricoeur dalam The Rule of Metaphor (1977), puisi mengandung tension, ketegangan yang produktif antara dua kutub:

- Literalitas ↔ Metaforisitas

- Struktur ↔ Kebebasan

- Kejelasan ↔ Ambiguitas

- Denotasi ↔ Konotasi

Ricoeur menegaskan bahwa kekuatan metafora dalam puisi tidak hanya terletak pada kemampuannya menciptakan asosiasi makna baru, tetapi juga pada kemampuannya menegangkan batas antara bahasa sebagai sistem formal dan bahasa sebagai wahana imajinasi.

Ketegangan ini sejatinya paralel dengan mekanisme generatif Chomsky: struktur dalam (deep structure) memungkinkan berbagai bentuk permukaan (surface structure), dan puisi adalah buktinya. Tetapi, dalam puisi, transformasi ini tidak tunduk sepenuhnya pada aturan formal—puisi justru hidup dalam perbenturan dengan aturan itu. Penyair dapat dengan sengaja menyimpang dari tata bahasa baku untuk menciptakan efek ironi, kejut, atau kedalaman emosional.

Contoh bisa dilihat dalam puisi-puisi Chairil Anwar, misalnya dalam sajak Aku:

Aku ini binatang jalang

dari kumpulannya terbuang...

Secara struktural, puisi ini mengikuti bentuk yang tampak sederhana. Tapi secara semantik dan simbolik, ia adalah bentuk radikal dari kebebasan subyektif, bentuk perlawanan terhadap norma sosial dan bahkan terhadap bahasa itu sendiri. Chairil memanfaatkan aturan untuk melampaui aturan, sebagaimana anak panah ditarik lebih dahulu sebelum melesat bebas.

Dengan demikian, puisi menegaskan bahwa struktur dan kebebasan bukanlah oposisi biner, melainkan pasangan dialektis. Bahasa bukan hanya tata tertib, tetapi juga letupan kemungkinan.

Puisi sebagai Bukti Eksistensi Tata Bahasa Batin

Teori Chomsky tentang tata bahasa universal (universal grammar) menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan (innate) untuk berbahasa. Bahkan sebelum terpapar bahasa secara utuh, seorang anak telah memiliki sistem mental yang memungkinkan ia memahami dan menghasilkan struktur linguistik yang rumit. Ini yang disebut sebagai struktur batin (deep structure)—sebuah kapasitas universal dalam diri manusia.

Menariknya, bentuk-bentuk ekspresi awal dan alami dalam budaya manusia hampir selalu hadir dalam bentuk puisi, atau lebih tepatnya dalam bentuk puitik: nyanyian, mantera, dongeng ritmis, dan narasi oral. Dalam masyarakat tanpa tulisan pun, ekspresi puitik telah menjadi penanda keberadaan struktur linguistik yang kompleks.

Lihatlah contoh mantra Jawa berikut:

“Jaran goyang, jaran kepang,

atiku goyang kaya kembang…”

Di sini tampak struktur linguistik yang terorganisasi:

- Pengulangan (repetisi) → menciptakan pola kognitif.

- Rima dan irama → menunjukkan kesadaran fonologis yang tinggi.

- Simbolisme dan metafora → menjadi sarana transformasi makna.

- Sintaksis puitik → memuat unsur pergeseran dari tata bahasa harfiah menuju ekspresi simbolik.

Mantra ini tidak hanya berfungsi sebagai alat magis, tetapi juga sebagai cermin struktur batin bahasa manusia. Bahkan sebelum anak-anak memahami makna leksikal secara penuh, mereka sudah belajar bunyi, ritme, dan pola, yang menurut Chomsky adalah prasyarat bagi pemrosesan bahasa.

Dengan kata lain, puisi adalah bukti antropologis dan linguistik bahwa struktur dalam (deep structure) itu nyata, hadir, dan aktif sejak awal perkembangan bahasa. Puisi memperlihatkan bahwa manusia tidak hanya belajar bahasa sebagai sistem lambang arbitrer, tetapi mengalami bahasa sebagai irama, emosi, dan struktur batin yang membentuk dunia.

Dalam masyarakat adat, puisi juga memiliki fungsi epistemik dan transenden: ia mengikat ingatan kolektif, menyampaikan nilai-nilai kosmologis, dan menjadi alat pendidikan moral. Ini membuktikan bahwa bahasa puitik bukanlah hiasan—melainkan modus utama eksistensi bahasa sebagai pengalaman manusia yang paling purba sekaligus paling tinggi.

Subbahasan ini menunjukkan bahwa puisi adalah wilayah unik di mana teori linguistik formal dan pengalaman estetis manusia saling menjelaskan dan memperkaya. Chomsky memberi kita kerangka tentang bagaimana struktur batin bahasa memungkinkan komunikasi, sementara puisi memberi bukti empirik dan simbolik bahwa struktur itu hidup, plastis, dan penuh daya cipta.

Dalam puisi, struktur bukanlah penjara, melainkan landasan lompatan menuju kebebasan. Dan kebebasan tidak liar, melainkan diarahkan oleh intuisi linguistik manusia yang sudah ada sejak lahir. Oleh karena itu, setiap bait puisi adalah titik temu antara tata tertib dan daya hidup, antara sistem dan spontanitas, antara pikiran dan nyawa.

Penutup: Ketika Chomsky Membaca Puisi

Bayangkan Noam Chomsky, ilmuwan linguistik rasional yang dikenal karena rumusan matematika tentang struktur bahasa, duduk diam di sebuah sore yang tenang. Di tangannya terbuka puisi Emily Dickinson, puisi yang tenang namun menggetarkan:

Because I could not stop for Death –

He kindly stopped for me –

Apakah Chomsky akan segera mengurai pola sintaksis dari larik ini, menganalisis struktur frasa, melihat inversi, dan memetakan transformasi dari struktur dalam ke permukaan? Ataukah ia akan berhenti sejenak dan membiarkan baris-baris itu menyusup ke kedalaman batin, lalu merenungkan bagaimana otak manusia bisa menciptakan metafora tentang kematian sebagai pengantar yang ramah, penuh kelembutan yang ironis?

Di titik inilah, batas antara sains dan seni mulai larut. Teori Chomsky tidak sekadar membatasi kita pada diagram pohon kalimat atau struktur X-bar, melainkan membuka kesadaran akan adanya sistem batin bahasa—deep structure—yang lebih dari sekadar gramatika: ia adalah cermin dari cara kita berpikir, merasa, dan membayangkan.

Puisi, dalam kerangka ini, adalah manifestasi terdalam dari struktur batin manusia yang telah mengalami transformasi bukan hanya sintaksis, tetapi eksistensial. Puisi menjadi evidence of mind—bukti bahwa dalam diri kita bukan hanya ada kemampuan untuk menyusun kata, tetapi juga menggubah makna, menciptakan dunia, dan meresapi misteri.

Puisi Dickinson tersebut, misalnya, tidak hanya menawarkan permainan metaforis. Ia membalik logika kehidupan: kematian yang biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, dalam puisi ini muncul sebagai sosok sopan yang berhenti dengan penuh pengertian. Dalam pandangan linguistik Chomsky, bentuk permukaan kalimat ini adalah hasil dari proses mental yang dalam, intuitif, dan tak terlukiskan sepenuhnya oleh aturan formal.

Dan di sinilah puisi mencapai kedalaman universalnya: ia berbicara kepada kita melampaui bahasa yang tertulis. Ia menyentuh tata bahasa batin—yang oleh Chomsky diyakini sebagai kemampuan universal manusia—dan memberi kita pengalaman linguistik yang penuh rasa, penuh gema, dan penuh kehidupan.

Dalam arti ini, puisi bukan hanya teks. Ia adalah jejak jiwa yang terbentuk dari struktur bahasa dan sekaligus melampauinya. Ia bukan sekadar bentuk ekspresi, tetapi juga pengakuan diam-diam bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk menginformasikan, tapi untuk menggetarkan dan menggetarkan kembali.

Ketika Chomsky membaca puisi, ia mungkin akan tersenyum kecil—menyadari bahwa semua rumus dan teori tentang tata bahasa, pada akhirnya, menemukan bukti paling cemerlangnya bukan di laboratorium, tetapi dalam larik-larik puisi yang abadi. Bahwa puisi, dengan segala keambiguan dan ketegangan metaforisnya, justru menegaskan eksistensi dari apa yang paling dipercayainya: bahasa adalah kodrat manusia.

Daftar Referensi

- Anwar, Chairil. (1986). Aku Ini Binatang Jalang. Jakarta: Balai Pustaka.

- Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton.

- Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press.

- Cook, G. (1994). Discourse and Literature: The Interplay of Form and Mind. Oxford: Oxford University Press.

- Dickinson, E. (1960). The Complete Poems of Emily Dickinson. Boston: Little, Brown.

- Emonds, J. (1976). A Transformational Approach to English Syntax. New York: Academic Press.

- Fauconnier, Gilles & Turner, Mark. (2002). The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. Basic Books.

- Freeman, D. (1970). Poetry and Grammar: Generative Grammar and the Analysis of Poetry. Linguistics and Literary Style.

- Freeman, Donald. (1995). Linguistics and Literary Style. Oxford University Press.

- Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. (2014). An Introduction to Language. Boston: Cengage Learning.

- Jakobson, R. (1960). Linguistics and Poetics, dalam Style in Language, ed. T.A. Sebeok. Cambridge, MA: MIT Press.

- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

- Rendra, W.S. (1986). Potret Pembangunan dalam Puisi. Jakarta: Gramedia.

- Ricoeur, P. (1977). The Rule of Metaphor. London: Routledge & Kegan Paul.

—-

*Tengsoe Tjahjono, sastrawan dan Dosen FIB Universitas Brawijaya Malang.