Seandainya Bung Tinggal di Sala

Oleh: Albertus Rusputranto P.A.

Saya membaca tulisan Ucok1 (Aminudin TH Siregar), mas Hendro Wiyanto, mas Yuswantoro Adi dan mas Asmudjo J Irianto yang “berpolemik” di koran Kompas kemarin. Dekade awal 2000-an saya sering mengikuti tulisan-tulisan seni rupa yang dimuat di koran Kompas (biasanya pada terbitan Minggu). Dan, maka, saya waktu-waktu itu juga jadi pernah membaca tulisan Ucok yang berbuah polemik dengan beberapa praktisi seni rupa di Jogja. Waktu-waktu itu saya banyak mengikuti tulisan-tulisan seni rupa, baik yang berupa review pameran, wacana kesenirupaan, kritik, tulisan-tulisan kuratorial, baik di katalog-katalog maupun yang juga dimuat di Kompas, dan beberapa yang lain.

Kegemaran itu kemudian surut. Masuk dekade ke dua abad ini saya mulai selektif (dan sekadarnya) mengikuti kabar seni rupa. Tidak lagi bergairah membaca tulisan-tulisan populer semacam itu, pun itu tulisan kuratorial yang konon memancarkan aura kecendekiaan. Ada sedikitnya dua alasan yang membuat saya bosan. Pertama, tulisan-tulisan tersebut semakin terasa “melulu menyoal tentang dirinya sendiri”, dan itu membuat saya semakin merasa tidak terkait, dan yang ke dua, kebetulan karena ranah pergaulan saya tidak hanya di seni rupa saja. Bahkan memang tidak hanya melulu kesenian.

Saya membaca rentetan tulisan Ucok, mas Hendro, mas Yus dan mas Asmudjo (yang sebenarnya belum bisa disebut saling berbalas, apalagi polemik!) ini pun telat. Halim HD yang memberi informasi dan menyarankan untuk turut menulis. Dan, sebagaimana biasanya, apa-apa yang pak Halim sarankan, saya perhatikan. Kebetulan memang demikian “kebenaran” yang saya yakini, sebagai wong Jawa, terhadap orang yang dianggap sebagai seniornya. Praktik semacam ini biasa terjadi dalam tradisi kesenian-kebudayaan—yang dianggap tradisional—di Jawa, tidak hanya di pesantren saja. Perkara apakah tulisan ini akhirnya dimuat dan dibaca orang atau tidak, itu bukan urusan saya lagi.

Kata kunci “gerhana” yang digunakan oleh keempat penulis tersebut merujuk dari ungkapan retoris pada sebendel tulisan Joebaar Ajoeb yang berjudul “Gerhana Seni Rupa Modern Indonesia”. Kebetulan yang saya simpan fotokopi versi bendel kertas print out (Juni 1992), sebelum diterbitkan oleh TePLOK Press. Kalau tidak salah fotokopian itu saya dapat dari pak Halim sekian belas tahun lalu.

Buku Joebar Ajoeb:Gerhana Seni Rupa Modern Indonesia (Sumber foto: bukalapak.com)

Tulisan tokoh LEKRA tersebut sangat membantu saya mengetahui sedikit informasi sejarah seni rupa di Indonesia. Dan beberapa buku lain melengkapinya. Dari situ saya banyak menangkap informasi dan pengetahuan tentang dunia seni rupa kita, dan (cilakanya!) menyadarkan saya adanya rentang jarak ruang dan waktu yang memisahkan; antara “kalian” yang saling bertarung di medan seni rupa Indonesia dan “kami” para penonton, yang berada di luar medan seni rupa, yang kadang-kadang “diperbolehkan” turut berinteraksi dan kadang-kadang (untuk tidak menyebut ‘seringkali’) tidak.

Siapa “kalian” sekarang ini tentu tidak perlu saya jelaskan lagi. Saya sekarang, kalau tulisan ini dimuat, berada di antara “kalian”. Sementara “kami” rasanya perlu diperkenalkan (terutama kepada “kalian”). Saya sadar, posisi saya tidak bisa sepenuhnya konsisten. Saya kadang bisa dimasukkan dalam kategori “kami” tapi kadang juga tidak (meskipun juga tidak masuk dalam kategori “kalian”); ketidakkonsistenan saya di antaranya karena “kami” ini ada yang berkesadaran dan ada pula yang tidak, dan saya seringkali juga tidak diterima di dalamnya sebab mungkin dirasa mengganggu.

“Kami” ini adalah para praktisi seni rupa yang berada di luar medan seni rupa aras utama. Medan aras utama inilah yang kemudian menyandang predikat sebagai medan seni rupa Indonesia. Di luar itu seolah-olah tidak ada. Meskipun sekarang ruang tidak lagi melulu diidentifikasi sebagai ruang fisik, dengan adanya teknologi digital dan internet, tapi nyatanya kita masih menjejak tanah. Selama masih menjejak tanah tentunya kita tidak bisa mengabaikan perspektif geopolitik di banyak bidang. Peta seni rupa Indonesia (modern dan kontemporer) yang menginformasikan bahwa medan seni rupa Indonesia hanya ada di Bandung dan Jogja, serta Jakarta—yang memang masih jadi pusat apa saja—dan beberapa kota di Bali nyatanya sampai sekarang masih diamini.

Para praktisi seni rupa di Jogja banyak juga yang berasal dari luar kota Jogja, begitu juga di Bandung, Jakarta dan Bali. Namun predikat sebagai perupa dari tempat-tempat itu terasa prestisius. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya, ya, banyak juga yang hanya jadi unthul bawang di dalamnya. Tapi setidaknya mereka bisa “nunut urip” di panggung medan seni rupa yang megah di kota-kota tersebut. Saya teringat dengan mas Afrizal Malna yang, dalam sebuah obrolan santai, mengatakan pada saya bahwa menjadi kaya atau miskin itu pilihan. Untuk menjadi kaya, katanya, tinggal berdiri saja di ruang di mana uang berputar, dan kalau kepingin miskin, ya, tinggal pergi dari situ. Ya, memang begitu. Bukankah orang bisa hidup dan berpenghidupan di pasar tanpa menggelar dagangan?

Persoalannya, kalau medan seni rupa kita hanya di kota-kota itu saja, mengapa disebutnya peta seni rupa Indonesia? Mengapa Indonesia? Memang peta tambang batubara Indonesia tidak kemudian menunjukkan bahwa di seluruh wilayah Indonesia ada tambang batubara, hanya di daerah-daerah tertentu saja. Karena memang tidak semua wilayah di Indonesia menyimpan kandungan batubara. Tapi bukankah yang melakukan aktivitas seni rupa (modern/kontemporer) di Indonesia tidak hanya para praktisi seni rupa di Jakarta, Bandung, Jogja dan beberapa kota di Bali saja? Sejak kapan wacana itu muncul?

Saya lahir, hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di Sala. Meskipun sekarang saya tinggal di timur bengawan, di kabupaten Karanganyar (tidak kuat beli tanah dan bangun rumah di kota), aktivitas saya banyak di Sala. Rekaman ingatan masa kecil saya dimulai sejak saya mulai menggambar. Selepas SMA (waktu itu disebutnya SMU) saya kuliah, strata satu, di jurusan Seni Rupa di UNS (1997). Kebetulan sebelum kuliah, sewaktu masih duduk di bangku SMA, saya sudah mulai aktif di dunia kesenian. Bergabung dengan Teater Gidag Gidig (1995). Sewaktu kelas 1 SMA saya pernah belajar melukis potret pada eyang dari seorang teman, namanya (almarhum) Hadi Suramto. Dia pernah menjadi guru gambar dan aktif di dunia seni rupa di Sala. Karir guru dan kesenimanannya berhenti setelah, konon, dia dicap sebagai anggota PKI. Semenjak itu dia beralih profesi sebagai tukang pijat.

Fakultas Seni Rupa dan Universitas Sebelas Maret (UNS) (Sumber foto: Facebook UNS Maps)

Fakultas Seni Rupa, ISI Surakarta (Sumber foto: fsr.isi.ac.id)

Awal duduk di bangku kuliah saya merasa hebat, bertemu dengan banyak hal baru. Kira-kira sama seperti mahasiswa-mahasiswa baru di kampus-kampus seni rupa umumnya. Tapi rasa itu tidak bertahan lama. Setelah mulai aktif berkegiatan, dan mulai mengenal sedikit medan seni rupa, saya semakin menyadari bahwa “kami” sebenarnya hanyalah penonton. Ibaratnya penonton kethoprak, dalam suatu perhelatan “kami” kadang hanya diperbolehkan tepuk tangan dan tertawa saja saat menikmati pertunjukan. Tidak bisa lebih jauh. Dan pada perhelatan yang lain “kami” diperbolehkan berinteraksi, boleh ikut nylemongi, boleh menginterupsi, tapi tidak boleh ikutan merubah alur cerita.

Awalnya kami juga bergaul dengan para praktisi muda (kebanyakan masih mahasiswa) seni rupa dari kota-kota lain. Terutama dari Jogja dan Bandung. Apalagi waktu itu kerja-kerja komunitas sedang ngetren. Karena masih muda, yang artinya masih banyak punya waktu luang, kami enak-enak saja bergaul dan beraktivitas bersama. Tapi lama-lama kami tidak bisa mengikuti dinamika pergaulan seni rupa teman-teman di kota-kota tersebut (Jogja, Bandung). Seni rupa menjadi ruang yang terlampau profesional. Apa lagi setelah munculnya boom seni rupa (lagi) di awal abad milenial ini. Kami semakin terasing.

Kami masih berteman, tapi tidak beraktivitas kreatif bersama. Kami masih tetap bercanda, tapi rasanya kami bukan bagian dari dunia profesional mereka. Hanya teman biasa. Teman Tapi Mesra pun tidak. Wacana pasar yang kuat menyeret medan seni rupa waktu itu membuat seni rupa yang semula asik-asik saja menjadi terlampau serius. Pelembagaan medan seni rupa kita yang berwajah kapitalistik waktu itu memang kemudian berhasil menampi, memisahkan, antara yang dianggap seniman dan yang bukan. Meskipun yang dianggap bukan itu banyak juga yang berlatar pendidikan seni rupa, dan pernah bergaul akrab sebelumnya.

Selain kami, yang punya latar pendidikan tinggi seni rupa, banyak lagi perupa di Sala yang tidak berlatar pendidikan tinggi seni rupa. Mereka banyak yang lahir secara otodidak dan atau dari sanggar-sanggar seni. Sanggar yang paling menonjol adalah HBS (Himpunan Budaya Surakarta), apalagi setelah Dullah kembali ke Sala. Banyak murid-murid Dullah yang mewarnai karya-karya para pelukis otodidak di Sala. Kebanyakan dari mereka membuka kios dan atau sanggar-sanggarnya di Pujasari, sebuah komplek pasar seni yang terletak di bagian timur Taman Sriwedari. Itulah makanya mereka juga sering disebut para pelukis Pujasari. Setelah Pujasari ditutup, mereka kemudian disebut pelukis-pelukis eks Pujasari.

Pembukaan Pameran Himpunan Budaya Surakarta (Sumber foto: milik S. Mulyono (anggota HBS)). Direpro oleh Feri W.

Karya dan aktifitas Himpunan Budaya Surakarta di Sanggar. (Sumber foto: milik S. Mulyono (anggota HBS)). Direpro oleh Feri W.

Karya dan aktifitas HBS di Sanggar (2). (Sumber foto: milik S. Mulyono (anggota HBS)). Direpro oleh Feri W.

Pelukis Pujasari bersama IGN Nurata dan Narsen Affatar -1996. (Sumber foto: Edy Sudarno – Anggota Pelukis Pujasari)

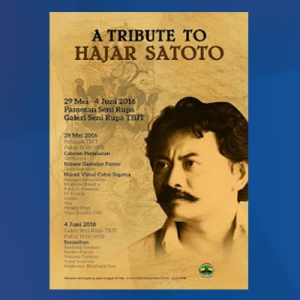

“Kami”, baik para pelukis yang berlatar pendidikan tinggi seni rupa maupun para pelukis Pujasari (dan yang lain-lainnya lagi) di Sala bukan perupa/seniman di mata medan seni rupa Indonesia. Dianggap ada saja tidak, bagaimana bisa dikenali? Tentu ada satu-dua orang yang dikenal di medan seni rupa Indonesia, dianggap seniman. Tapi seolah hanya angka ikut. Dan hanya karena punya sejarah dalam dunia kesenirupaan saat medan seni rupa Indonesia belum semasif sekarang. Mereka di antaranya adalah Bonyong Munny Ardhie dan Narsen Afatara. Hajar Satoto, yang pernah turut membidani Bentara Budaya pun agak terlupakan.

Bonyong Munny Ardhie (Sumber foto: indonesianlantern.com)

Narsen Afatara (Sumber foto: uns.ac.id)

Poster acara A Tribute To Hajar Satoto (Sumber foto: Facebook VocaErudita StudentChoir Uns Surakarta)

Sebenarnya ada banyak perupa kelahiran Sala, atau pernah tinggal di kota ini di masa kecilnya, yang berhasil menjadi bagian dari medan seni rupa Indonesia. tapi mereka memang tidak meniti karier kesenimanannya di Sala. Sekali lagi, karier kesenimanan! Mereka mungkin mengenal seni rupa sejak tinggal di Sala, tapi tidak memulai kariernya di Sala. Dan sebaliknya, ada banyak perupa yang mengawali karier kesenimanannya di, misalnya, Jogja dan Bandung, yang mati karier kesenimanannya begitu tinggal di Sala. Maka tidak heran kalau suatu kali pak Halim pernah menyampaikan secara gojekan tapi serius bahwa Sala ini kuburan seni rupa.

Halim HD (Sumber foto: ngopibareng.id)

Konon Jogja menjadi seperti sekarang karena memang punya sejarah panjang yang sangat menentukan dari sejak awal revolusi kemerdekaan. Dimulai dari berpindahnya sepertiga hingga tiga per empat perupa di Jawa ke Jogja, mengikuti Bung Karno dan para pemimpin bangsa lainnya, dari Jakarta ke Jogja. Para perupa tersebut banyak yang kemudian menjadi perintis berdirinya ASRI (1950) yang kemudian menjadi STSRI lalu ISI. Sejak itu bangunan medan seni rupa di Jogja menjadi semakin kokoh.

Fakta sejarah tersebut sering dijadikan jawaban salah satu penyebab semaraknya seni rupa di Jogja. Tapi kalau menilik sejarah, pada era yang bersamaan, di Sala berkumpul pula para perupa. Bahkan ada masa ketika Affandi, Hendra Gunawan dan kawan-kawan turut berpindah ke Sala, bergabung dengan SIM yang didirikan S. Sudjojono dan kawan-kawan (berdiri di Madiun, di kediaman orang tua Soedibio, dan berpindah ke Sala). Sejak itu seni rupa di Sala juga menjadi marak. Dan sepertinya tidak jauh berbeda antara Jogja dan Sala.

S. Sudjojono (Sumber foto: berdikarionline.com)

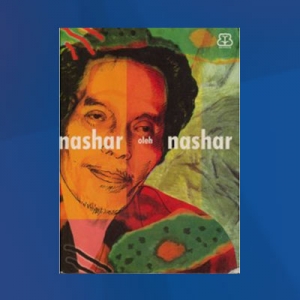

Menilik dari pengakuan Nashar, yang memilih datang ke Sala dan Surabaya untuk “mengkampanyekan” Manifes Kebudayaan (Manikebu), menunjukkan bahwa sampai menjelang badai politik 1965 kondisi seni rupa di Sala masih semarak (meskipun tidak sesemarak di era revolusi kemerdekaan!). Menurut pengakuan Nashar di buku otobiografinya, Nashar oleh Nashar, hanya ada satu-dua perupa yang mendukung Manikebu. Tanda tangan dukungan Manikebu yang didapatnya hampir semua dari para sastrawan. Hampir semua perupa, menurut yang Nashar dengar, tergabung dalam Lekra. Bisa jadi setelah badai 1965, setelah terjadi pembersihan besar-besaran atas semua yang berbau PKI dan Marhaen (Sukarnois), seni rupa di Sala surut. Ingat, bahkan kongres nasional Lekra pertama diselenggarakan di Sala (1959), dan Oetomo Ramelan, walikota saat itu, adalah pengurus Lekra (sejak 1954). Tentu opini sebab kesurutan ini baru dugaan, dan perlu dilakukan penelitian lebih serius.

Buku Nashar oleh Nashar (Sumber foto: goodreads.com)

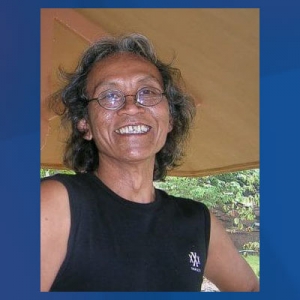

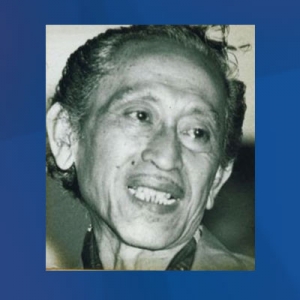

Nashar (Sumber foto: Komposiana.com)

Memang yang di-PKI-kan tidak hanya perupa di Sala. Ada juga yang tinggal di Jogja, Bandung, Jakarta dan beberapa kota di Bali. Tapi mungkin bedanya, saat itu Sala adalah kota yang dicap “merah” dan dalam kesejarahannya sarat dipenuhi dengan aksi-aksi oposisi. Kondisi ini mungkin sama dengan para petani di sekitaran Klaten yang akhirnya harus menjadi seperti kerbau yang dicucuk hidungnya berhadapan dengan Orde Baru selepas badai politik 1965. Jinak sejinak-jinaknya, patuh sepatuh-patuhnya.

Keraton Jogja dan Sala tidak pernah ada sejarah kedekatan yang cemerlang dengan tradisi seni rupa (modern). Setidaknya tidak secermelang hubungan mereka dengan seni pertunjukan. Artinya bahwa dalam kebudayaan tradisional-primordialnya, seni rupa di Jogja dan Sala sama-sama tidak punya akar sejarah yang kuat. Itulah makanya dalam tradisi masyarakat Sala, yang relatif lebih homogen, seni pertunjukan lebih tumbuh dengan subur. Beda dengan Jogja yang pernah menjadi tempat singgah Bung Karno dan para perupa pendukungnya (yang berlatar budaya macam-macam). Ekspresi primordial seperti itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Di luar para praktisi medan seni rupanya (termasuk para intelektual seninya), masyarakat Jogja juga lebih akrab dengan seni pertunjukan.

Masa selepas badai politik 1965, masuk ke era Orde Baru, semua yang berkait dengan apa-apa yang “revolusioner” terjinakkan. Begitu juga dengan seni rupa. Sebagaimana bidang-bidang seni yang lain, seni rupa yang boleh tumbuh hanyalah yang hanya menyoal kaidah-kaidah kesenirupaan saja. Itu pun seni rupa modern ala Amerika Serikat yang selepas Perang Dunia II mendominasi banyak hal, termasuk dalam wacana kesenirupaan. Bukan tidak mungkin mitos bahwa lukisan abstrak adalah tingkatan tertinggi dalam estetika seni lukis modern, di Indonesia, didasarkan pada konsep modernisme Greenbergian (Amerika Serikat). Sebagaimana ide “Pembangunan” Orde Baru adalah penerjemahan dari konsep developmentalisme Amerika. Paradigma ekonomi dikedepankan. Akhirnya apa saja dikomodifikasikan. Termasuk kesenirupaan. Jadi rasanya tidak aneh kalau Joebaar Ajoeb mengawali kritiknya atas seni rupa modern Indonesia pasca badai politik 1965 dari persoalan komodifikasi/kapitalisasi di dunia seni rupa kita.

Saya tahu di Sala pernah ada SIM dan divisi propaganda yang berkantor di gedung pertunjukan Miss Riboet, saya tahu S. Soedjojono, Affandi, Hendra Gunawan, dan beberapa tokoh pernah beraktivitas seni di kota ini. Saya tahu ada Soedibio, ada Dullah, dan beberapa pelukis senior lain yang tinggal dan beraktivitas di sini. Saya tahu beberapa pelukis generasi di bawahnya lagi. Dan saya tahu bahwa semakin ke sini, semakin terhilang “kami” dari peta seni rupa Indonesia. Galeri Taman Budaya Surakarta, di bawah pengelolaan Putut H Pramana, pernah menjadi salah satu ruang pilihan untuk para perupa berpameran. Bersama dengan para seniman Sala, Murtidjono, kepala Taman Budaya Surakarta, pernah mengakali Orde Baru. Akal-akalan yang membuat hampir semua seniman yang dicekal oleh rezim waktu itu bisa berekspresi di tempat ini. Termasuk konon pameran pertama Djoko Pekik di era Orde Baru.

Dullah (Sumber foto: Dictio Communit)

Poster pameran karya Putut H. Pramana Galeri Taman Budaya Surakarta (Sumber foto: Facebook Agenda SOLO)

Alm Murtidjono yang pernah menjabat sebagai Kepala Taman Budaya Surakarta (Smber foto: kumpulanfiksi.wordpress.com)

Tapi sejarah itu berjarak dengan “kami”. Seolah-olah orang-orang dan peristiwa-peristiwa itu terpisah dengan “kami”. “Kami” dengan masa lalu “kami” hanya disambungkan oleh retakan kronik-kronik sejarah. Selebihnya dipisahkan oleh dinding tebal wacana jaman. Cerita Soedibio yang tetap miskin dan hidup semi bohemian tidak lagi elok dibanding dengan kisah, misalnya, beberapa pelukis di Jogja yang menjadi kaya karena karya-karyanya. Saya pernah cukup muak dengan paparan suatu media yang mengurutkan kehebatan seniman dari nilai jual lukisan karyanya. Lebih muak lagi karena ada banyak dari “kami” menjadikannya ukuran. Itu terjadi pada waku boom—aspek ekonomi—seni rupa era 2000an. Saat wacana estetika seni rupa kontemporer Cina mendominasi (yang didorong oleh selera pasar!).

Soedibio (Sumber foto: lelang-lukisanmaestro.blogspot.com)

Sejak itu, “kami” semakin bukan siapa-siapa di medan seni rupa Indonesia. Lukisan-lukisan karya “kami” jadi terlihat buruk. Tidak sesuai dengan selera pasar yang selaras dengan tren seni rupa kontemporer global; yang seolah-olah desentralistik, interdisiplin, multikultur, dan sebagainya. Lukisan-lukisan yang merepresentasikan ikan koi, pasar, sawah, figur manusia, bunga, buah-buahan, yang realistik seolah jadi serupa “kerajinan” belaka. Pembentukan mitos siapa seniman dan siapa bukan (disebut perajin, misalnya) terjadi lagi. Para perupa dari bangku sekolahan, di Sala, karena turut mengkonsumsi tren seni rupa kontemporer global, maunya ikut-ikutan. Tapi karena tidak berada di gerbong yang sama dengan para perupa di medan seni rupa aras utama, ya, akhirnya hanya bisa mengekor. Masuk dalam jajaran produk “KW”. Kalau benar Jogja bisa disebut sebagai ibukota seni rupa Indonesia, atau bahkan Mekahnya seni rupa, “kami” adalah salah satu aspek yang turut membentuknya. Hegemoni tidak hanya dibangun oleh yang menghegemoni saja tetapi juga yang terhegemoni. Dan “kami” adalah barisan dari kelompok yang terhegemoni.

“Kami” ini adalah, meminjam perspektif poskolonialisme, orang-orang yang terjangkit inferiority complex berhadapan dengan medan seni rupa Indonesia. Orang-orang yang menganggap bahwa apa-apa saja yang muncul di medan seni rupa Indonesia adalah benar dan baik adanya, dan menganggap diri “kami” buruk adanya. Lucunya, para praktisi, para profesional, dari medan seni rupa Indonesia, seringkali juga melihatnya demikian. Itulah makanya sering ada teman, praktisi medan seni rupa, yang ingin memperadabkan “kami”. Berusaha mengangkat “kami” menjadi seperti mereka, menjadi seperti “kalian”. Dan lucunya lagi, banyak di antara “kami”, terutama justru para perupa akademik, yang menyetujuinya. Di titik ini saya tidak mau menjadi “kami”. Para perupa, katakan, eks Pujasari hampir tidak peduli dengan itu. Lukisan-lukisan ikan koi, pemandangan, figur, dan lain-lain, karya mereka, yang dianggap buruk oleh medan seni rupa Indonesia sekarang, punya pasarnya sendiri. Pasar yang mungkin dianggap receh oleh para praktisi medan seni rupa Indonesia: lukisan seharga lima ratus ribu hingga lima juta rupiah. Tapi toh mereka bisa beli sepeda motor (beberapa bisa beli mobil), bisa menyekolahkan anaknya, dan bisa hidup sederhana. Meskipun begitu, banyak di antara mereka yang tetap merasa rendah diri berhadapan dengan para praktisi medan seni rupa. Mereka adalah juga “kami” yang melihat medan seni rupa seolah sesuatu yang lain, bukan Indonesia sehari-hari “kami”.

“Kami” dan “kalian” ini hanya berbeda. “Kami” punya “kebenaran” sendiri, begitu juga “kalian”. Hanya saja “kalian” berada di medan seni rupa Indonesia, sementara “kami” tidak. Kalian berada di atas ring, sementara kami di jalanan. Pembeli-pembeli karya kalian orang-orang yang punya referensi visual dari wacana seni rupa global terkini dan karena itu tentunya berduit, sementara “kami” tidak. Estetika seni rupa “kalian” bukan lebih bagus dari estetika seni rupa “kami”; hanya berbeda. Karena referensinya berbeda. Apakah semua perupa harus berada dalam wacana seni rupa “kalian”? “Kebenaran” estetika “kalian” ini kukuh sebab ada pasarnya dengan besaran uang yang fantastik. Bagaimana kalau tidak?

Bagaimana pun nilai ekonomi ini bisa menentukan superioritas, baik orang, kalangan maupun wacana “kebenaran”. Kalangan borjuis bisa mewacanakan seleranya. Bahkan menentukannya sebagai yang benar. Selera tersebut bisa diamini oleh kalangan yang terhegemoni. Akhirnya para perupa ini kembali menjadi properti intelektual kalangan tersebut lagi. Berulang lagi sejarah.

Saya paparkan sekilas tentang seni rupa di Sala ini hanya sebagai misal, sebagai gambaran, mewakili banyak perupa lain yang tinggal di daerah-daerah atau kota-kota di luar Jakarta, Bandung, Jogja dan beberapa kota di Bali. Banyak yang mencipta karya-karya seni rupa di luar kota-kota tersebut, tapi mengapa seolah-olah tidak ada? Ketiadaan mereka bukan sebenar-benarnya tidak ada; keegoisan medan seni rupa Indonesia saja yang membungkamnya, membungkusnya rapat-rapat, sehingga seolah-olah hanya praktisi medan seni rupa saja yang berkarya! Nyatanya peta seni rupa Indonesia hanya memuat Jakarta, Bandung, Jogja dan Bali.

Akhirnya, saya mengambil kesimpulan bahwa ibarat tanah, Sala ini bukan lahan subur untuk tanaman jenis seni rupa. Sala ini lahan untuk seni pertunjukan. Ibarat sentra industri, Jogja adalah sentra industri seni rupa, sementara Sala sentra industri seni pertunjukan. Jadi kalau seni rupa di Sala dianggap tidak ada, ya, karena para pembeli lebih suka datang ke sentra industrinya, di Jogja. Seperti halnya kalau mencari produk seni pertunjukan mereka akan menimbang datang ke Sala meskipun di Jogja juga ada.

Jadi, kalau Ucok, mas Hendro Wiyanto, mas Yuswantoro Adi dan mas Asmudjo J Irianto menyoal tentang gerhana seni rupa Indonesia, “kami” sebenarnya tidak mengalaminya, sebab matahari, atau bulan, sebagaimana yang kalian maksud memang belum pernah terbit di tempat kami. Saya setuju dengan usulan Ucok untuk memperluas penulisan sejarah seni rupa tidak terhenti pada mitos peta seni rupa Indonesia yang masih diamini hingga sekarang. Itu bisa menjadi semacam terang tanah bagi dunia seni rupa di luar kota-kota yang sudah terpetakan. Asal penulisannya tidak serupa para orientalis membaca Nusantara. Agar kalau “kalian”, para penulis profesional seni rupa, suatu kali tinggal di Sala tidak berubah haluan menjadi penulis seni pertunjukan. Tidak lagi seperti komentar candaan Ucok (atau Rifky Effendy, ya, saya lupa) dulu, dalam obrolan santai di sebuah warung, setelah mendengar gambaran saya tentang kesenian di Sala, “Wah, kalau saya tinggal di Sala jadi penulis tari dong, ya.” Hahahahahahaha…

Ploso Kerep, Karanganyar, 31 Juli 2021

——-

1Saya menuliskan nama panggilan tanpa kata sandang ‘mas’ di depan karena merasa berteman. Tapi sekarang saya tidak tahu lagi apakah dia masih mengenal saya.

——-

*Penulis adalah Pengajar di prodi Seni Murni FSRD ISI Surakarta