Film “Jude” dan Cara Kita Membaca Tragedi Anak

Oleh Purnawan andra*

Beberapa hari terakhir, kita dikejutkan oleh sebuah berita sedih. Seorang anak berusia 10 tahun, siswa kelas IV SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Ia meninggalkan surat untuk ibunya, ditulis dengan kalimat pendek dan sederhana, khas anak-anak. Isinya berisi permintaan maaf dan harapan agar sang ibu tidak bersedih.

Anak itu dikenal periang dan cerdas. Ia tinggal bersama neneknya karena ibunya, seorang orang tua tunggal, harus menghidupi lima anak. Pagi sebelum peristiwa itu, ia meminta dibelikan buku dan pulpen, tetapi permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga (Harian Kompas, 2/2/2026).

Kasus ini segera memantik simpati luas. Perhatian publik banyak tertuju pada usia korban, isi surat, dan kondisi keluarga. Dua cara baca yang paling sering muncul adalah penjelasan ekonomi keluarga atau kondisi psikologis anak. Keduanya tampak manusiawi, tetapi sering kali berhenti terlalu cepat.

Untuk memahami mengapa pola pembacaan seperti ini terus berulang, kita perlu melihat contoh lain dari ruang dan waktu yang berbeda, tetapi bekerja dengan logika yang serupa. Salah satu rujukan yang relevan adalah film “Jude” (1996) karya Michael Winterbottom.

(sumber: pinterest.com)

Film yang dibintangi Christopher Ecclestone sebagai Jude Fawley dan Kate Winslet sebagai Sue Bridehead ini tidak dihadirkan sebagai pembanding tragedi, melainkan sebagai lensa kultural. “Jude” memperlihatkan bagaimana kegagalan struktural sering diterjemahkan menjadi kesalahan personal, tanpa harus ditunjukkan lewat konflik besar atau tokoh antagonis yang jelas.

Film ini berlatar Inggris akhir abad ke-19 dan menggambarkan kehidupan orang-orang yang hidup serba pas-pasan. Tokoh-tokohnya berpindah-pindah tempat tinggal karena pekerjaan tidak tetap dan biaya hidup yang terus menekan. Tidak ada adegan kekerasan dalam keluarga, tidak ada orang tua yang memarahi atau menyalahkan anak-anak mereka.

Yang muncul justru percakapan sehari-hari tentang uang yang tidak cukup, rumah yang sempit, dan hidup yang terasa semakin berat. Percakapan ini bukan tudingan, melainkan keluhan biasa. Namun anak-anak selalu ada di sana, mendengar dan menyerap semuanya.

Dalam situasi seperti ini, anak-anak tidak pernah benar-benar berada di luar persoalan. Mereka tumbuh sebagai pengamat yang terus mencoba memahami dunia orang dewasa.

Anak tertua, yang dipanggil “Little Father Time”, berusaha menyusun pemahaman dengan cara yang ia bisa. Suatu malam, sebelum tidur, ia bertanya, “Is it because of me we have to leave?” Ibunya menjawab, “No. Because we are too many.”

Jika dibaca sekilas, dialog ini terdengar sederhana. Namun bagi seorang anak, kalimat tersebut menjadi kerangka berpikir. Ketika tekanan hidup semakin sempit, ia menarik kesimpulan yang menurut logikanya masuk akal.

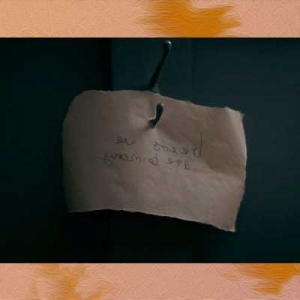

Ia menggantung diri bersama dua adiknya dan meninggalkan sepucuk pesan dengan ejaan yang belum sempurna: “Done because we are too menny.”

(sumber: Youtube)

“Sudah dilakukan, karena kami terlalu banyak.” Kalimat ini bukan penanda kemarahan atau kebencian. Ia adalah kesimpulan sederhana seorang anak tentang dunia yang ia amati. Di situlah ironi film “Jude” bekerja.

(sumber: Youtube)

Elemen Artistik

Keseluruhan elemen artistik dalam film tersebut membangun semesta yang membantu kita memahami bagaimana kesimpulan ini terbentuk.

Sejak kecil, Jude memiliki satu keinginan sederhana yaitu belajar. Ia ingin membaca buku, masuk universitas, dan menjadi bagian dari dunia pengetahuan. Tidak ada ambisi berlebihan. Namun keinginan itu terus-menerus ditolak, bukan karena ia malas atau bodoh, melainkan karena ia lahir di kelas sosial yang salah.

Penolakan ini tidak dijelaskan lewat dialog panjang. Film memperlihatkannya lewat ruang, benda, dan jarak. Salah satu elemen artistik terpenting adalah lanskap. Kamera sering menempatkan Jude sebagai figur kecil di tengah ladang, jalan panjang, atau bangunan kota yang terasa jauh dan dingin.

Lanskap ini bukan sekadar latar visual. Ia menunjukkan bahwa dunia terlalu besar dan tidak dibangun untuk menampung Jude. Ia tidak dikalahkan oleh satu peristiwa, melainkan oleh akumulasi penolakan yang dianggap normal.

(sumber: Reelstreets.com)

Lanskap ini bukan sekadar latar visual, tetapi pernyataan, bahwa dunia lebih besar dari dirinya, dan tidak dibangun untuk menampungnya. Jude tidak dikalahkan oleh satu peristiwa, tetapi oleh akumulasi penolakan yang terasa normal.

Cara kerja lanskap ini relevan dengan kasus anak SD di NTT. Selama ini, lokasi kejadian hanya dipahami sebagai desa, kebun, atau daerah terpencil. Padahal, seperti dalam “Jude”, ruang hidup itu adalah struktur. Ia menentukan apa yang tersedia dan apa yang mustahil.

Anak tersebut hidup dalam lingkungan di mana buku dan pulpen bukan barang yang dengan mudah tersedia. Hal itu bukan kegagalan ibu semata, tapi gambaran bagaimana negara dan masyarakat mendistribusikan kebutuhan dasar secara tidak merata.

Elemen penting berikutnya adalah benda kecil. Dalam “Jude”, buku-buku Latin, surat-surat, dan alat kerja muncul berulang kali. Benda-benda ini tampak remeh, tetapi memuat makna besar. Buku berbahasa Latin adalah simbol akses yang tertutup karena hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki dan menguasainya. Surat adalah upaya terakhir untuk berbicara ketika suara tidak lagi didengar. Film ini menunjukkan bahwa kekerasan struktural sering bekerja melalui benda-benda biasa.

Dalam kasus NTT, buku tulis dan pulpen menempati posisi serupa. Kita barangkali menilainya sebagai sebuah benda yang sederhana, bahkan sepele. Tapi, justru di sinilah problem kulturalnya.

Buku dan pulpen bagi seorang anak SD bukan sekadar alat sekolah. Ia adalah tanda bahwa dirinya diterima sebagai murid, bahwa ia bisa hadir di kelas tanpa rasa malu, bahwa ia tidak berbeda dari teman-temannya. Ketika benda itu tidak tersedia, yang hilang bukan hanya fungsi belajar, tetapi posisi sosial.

(sumber: kinorium.com)

Darinya kita perlu menata lagi alur logika kita tentang sebab-akibat kasus ini. Anak itu tidak meninggal karena tidak ada buku. Ia meninggal dalam situasi di mana ketiadaan buku menjadi tanda bahwa ia gagal memenuhi standar yang diharapkan dari dirinya.

Ini adalah tekanan simbolik, bukan semata ekonomi. Film “Jude” berulang kali menunjukkan bagaimana orang miskin belajar menyalahkan diri sendiri atas sistem yang menutup pintu bagi mereka.

Surat yang ditinggalkan anak tersebut juga bisa dibaca sebagai teks budaya. Dalam “Jude”, surat-surat hadir bukan sebagai hiasan dramatik, tetapi sebagai bukti kegagalan komunikasi. Orang menulis ketika berbicara tidak lagi cukup.

Anak SD itu menulis dan menggambar karena itulah bahasa yang tersedia baginya. Ia belum memiliki kosakata untuk menjelaskan ketimpangan, kemiskinan struktural, atau absennya negara dalam kehidupan sehari-harinya.

Yang menarik (dan ironisnya), surat itu tidak berisi kemarahan atau tuntutan. Ia justru meminta ibunya untuk tidak bersedih, seolah ia yang harus menenangkan orang dewasa.

Di titik ini, beban struktural tidak dialihkan ke orang lain, tetapi diserap ke dalam diri. Anak itu mengambil tanggung jawab atas keadaan yang seharusnya tidak pernah menjadi tanggung jawabnya.

Di titik ini, cara kita dalam membaca kasus semacam ini bisa diidentifikasi. Perhatian kita kerap langsung diarahkan ke ibu, keluarga, atau kondisi batin anak. Perspektif ini sejatinya menutup pertanyaan yang lebih luas.

Film “Jude” memberi catatan tentangnya. Tidak ada lembaga yang digambarkan sebagai penindas terang-terangan, dan tidak ada tokoh yang bisa dengan mudah ditunjuk sebagai penyebab. Segala sesuatu berjalan lewat kebiasaan, aturan yang dianggap normal, dan ketidakhadiran bantuan yang seharusnya ada.

Universitas, misalnya, tidak menolak Jude dengan kata-kata kasar atau tindakan langsung. Penolakan terjadi lewat prosedur, syarat, dan batasan yang tampak wajar bagi sistem, tetapi pada saat yang sama menutup akses bagi orang seperti Jude. Justru karena terlihat normal, penolakan itu jarang dipersoalkan.

(sumber: Prime Video)

Hal yang sama terjadi dalam kasus NTT. Negara tidak muncul sebagai pelaku, karena ketidakhadirannya telah dinormalisasi. Tidak adanya bantuan alat sekolah, tidak adanya pendampingan psikologis di sekolah dasar, tidak adanya mekanisme deteksi tekanan sosial pada anak, semuanya dianggap bukan kegagalan siapa pun. Seperti dalam “Jude”, kekuasaan bekerja dengan cara tidak terlihat.

Elemen anak-anak dalam “Jude” juga penting. Film ini tidak memosisikan anak sebagai simbol harapan yang manis. Anak-anak justru menjadi penanda bahwa sesuatu dalam masyarakat telah salah arah. Ketika anak-anak terjebak dalam konflik orang dewasa, itu berarti sistem telah gagal mengatur dirinya sendiri.

Kasus NTT menunjukkan hal serupa. Anak tersebut tidak bertindak seperti anak kecil yang sedang marah. Ia justru lebih menunjukkan pemahaman tentang kekurangan, rasa bersalah, dan beban ekonomi.

Ini bukan tanda kedewasaan, tapi tanda bahwa dunia orang dewasa terlalu cepat masuk ke kehidupan anak-anak. Kita sering memuji anak yang “mengerti keadaan”, tanpa menyadari bahwa pemahaman itu dibayar dengan tekanan yang seharusnya tidak mereka tanggung.

(sumber: Youtube)

Mengubah Pertanyaan

Dengan membaca kasus ini melalui “Jude”, sepertinya kita mesti mengubah pertanyaan. Bukan lagi “mengapa anak itu melakukan bunuh diri”, tetapi “dalam kondisi sosial seperti apa seorang anak bisa sampai pada kesimpulan itu”. Pertanyaan pertama berhenti pada individu. Pertanyaan kedua memaksa kita melihat sistem.

Film Jude tidak memberi solusi. Film ini hanya menunjukkan cara kerja masalahnya. Pendidikan terlihat seperti jalan keluar, tetapi banyak orang tidak benar-benar diberi akses. Hal-hal kecil lalu menanggung beban besar. Ketika sistem gagal, yang disalahkan justru individu. Dalam kondisi seperti ini, tragedi bukan hal yang tiba-tiba.

Kasus anak SD di NTT seharusnya dibaca dalam kerangka ini. Bukan untuk membenarkan, bukan untuk membandingkan penderitaan, tetapi untuk menghindari kesalahan yang sama, yaitu dengan menyederhanakan tragedi agar terasa “sederhana”. Selama kita terus membaca peristiwa seperti ini sebagai cerita sedih tentang individu, kita akan terus melewatkan pertanyaan yang lebih sulit, tetapi lebih penting.

Film “Jude” mengingatkan bahwa masyarakat sering kali tidak menghancurkan orang dengan kekerasan langsung, tapi dengan standar, prosedur, dan ketidakhadiran. Dalam kasus NTT, yang perlu dikaji bukan hanya isi surat, tetapi sistem yang membuat seorang anak percaya bahwa kegagalan memenuhi kebutuhan dasar adalah kesalahannya sendiri.

Kita semua perlu segera berhenti menyederhanakan persoalan penting ini. Karena selama buku dan pulpen masih dianggap alasan sepele, kita belum sungguh-sungguh membaca tragedi itu sebagai persoalan kultural yang lebih dalam.

—

*Purnawan Andra, alumnus Jurusan Tari ISI Surakarta, Pamong Budaya Kementerian Kebudayaan.