Berkesenian yang tidak berkebudayaan

Oleh Pietra Widiadi*

Mencermati polah laku masyarakat itu rasanya seru sekali. Dari sana kita bisa melihat bagaimana mereka tumbuh, bergerak, dan perlahan mengalami pergeseran hingga perubahan budaya. Nah, sebelum kita menyelam lebih jauh pada dinamika perubahan itu, ada baiknya kita menengok dulu apa yang dimaksud dengan “berkebudayaan” dalam aturan resmi negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebut bahwa ukuran berkebudayaan dirumuskan lewat seperangkat obyek. Jadi, yang disebut obyek pemajuan kebudayaan itu adalah unsur-unsur yang dijadikan dasar untuk memahami dan mengukur bagaimana kebudayaan dipelihara sekaligus dikembangkan.

Karena disebut sebagai obyek, maka ia dipahami sebagai bagian-bagian yang kita kenal sebagai unsur kebudayaan. Dalam regulasi, obyek pemajuan kebudayaan mencakup sepuluh hal: 1) tradisi lisan, 2) manuskrip, 3) adat istiadat, 4) ritus, 5) pengetahuan tradisional, 6) teknologi tradisional, 7) seni, 8) bahasa, 9) permainan rakyat, dan 10) olahraga tradisional. Dari sudut pandang ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita menengok kembali apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebudayaan. Saya merujuk pada Koentjaraningrat (1985) yang mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat, yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar.

Dari apa yang dijelaskan Koentjaraningrat, saya memahaminya sebagai sebuah rangkaian berpikir yang melahirkan laku, dan dari laku itulah terbentuk cara untuk mempertahankan penghidupan masyarakat. Kata kunci yang ingin saya tekankan adalah mempertahankan, yang saya baca sebagai keberlanjutan penghidupan manusia. Dari titik ini, saya mencoba mengaitkan dengan obyek pemajuan kebudayaan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2017. Sepuluh obyek tadi dipilih karena dianggap mewakili kekayaan budaya takbenda bangsa, punya nilai historis, spiritual, sosial, sekaligus ekonomi, dan berfungsi sebagai basis identitas nasional serta potensi pembangunan. Dengan payung hukum itu, negara dan masyarakat diberi dasar untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan agar tetap hidup dan relevan lintas generasi. Pertanyaannya, apakah kesepuluh obyek itu sungguh-sungguh masuk dalam ranah keberlanjutan penghidupan (sustainable livelihood) manusia?

Maka, jika kita kembali pada amanat UU dan merujuk pada pemikiran Koentjaraningrat, kebudayaan bisa kita pahami lebih detail. Pertama, kebudayaan itu dipelajari, ia bukan bawaan sejak lahir, melainkan sesuatu yang kita serap dari lingkungan dan masyarakat sekitar. Kedua, kebudayaan itu disosialisasikan, diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya lewat proses belajar bersama. Ketiga, kebudayaan bersifat simbolik, penuh dengan lambang seperti bahasa, ritual, dan tanda-tanda lain yang saling terkait membentuk satu kesatuan. Dan yang keempat, kebudayaan itu dinamis, ia tidak pernah diam, selalu berkembang dan berubah mengikuti perjalanan waktu.

Karena kebudayaan itu dipelajari, disosialisasikan, penuh simbol, dan selalu dinamis, maka jelas ia bukan sekadar warisan yang dibekukan. Kebudayaan justru menjadi bekal yang terus diperbarui agar manusia bisa bertahan dan menata hidupnya. Dari sinilah kebudayaan dapat kita baca sebagai bagian dari penghidupan yang berkelanjutan, bukan hanya kumpulan tradisi, tapi juga cara masyarakat menjaga keberlangsungan hidup di tengah perubahan. Dengan begitu, pemajuan kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat penghidupan masyarakat, agar apa yang diwariskan tidak hanya tetap ada, tetapi juga terus relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Dari gambaran di atas, mari kita cermati lebih dekat apa yang terjadi dalam keseharian kita. Pada titik ini, saya memilih Malang dan sekitarnya sebagai cermin untuk melihat apa yang ada di tengah masyarakat: apakah itu benar-benar kebudayaan, atau hanya sebatas kreasi seni dan karya yang belum bisa disebut kebudayaan? Ataukah justru sebuah fenomena sosial yang kemudian dimaknai sebagai kebudayaan? Untuk membatasi pembahasan ini, saya tidak memakai pengertian Malang dalam arti administratif, yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang yang sering disebut Malang Raya. Batas yang saya gunakan adalah kawasan cekungan danau purba, yang dilingkupi Gunung Kawi, Gunung Arjuna, Gunung Semeru, dan perbukitan Bromo, dengan Kota Malang sebagai pusatnya.

Saya memilih batas ini karena kalau memakai batas administrasi, maka secara sosiologis pandangan kita akan menyeberang ke bentang alam dan kebudayaan yang berbeda. Di bagian barat misalnya, wilayah Malang sudah dekat dengan Kabupaten Kediri; ke arah utara berhubungan dengan Pasuruan dan Mojokerto; sementara ke timur akan bertemu dengan Probolinggo dan Lumajang dengan corak budaya pendalungan. Sedangkan di selatan, kawasan Malang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, di mana masyarakatnya lebih dekat dengan budaya nelayan yang bercampur dengan unsur-unsur budaya lain.

Kawasan Malang yang berada dalam cekungan danau purba ini sejak lama menjadi ruang hidup yang unik. Kondisi geografisnya yang subur, dikelilingi gunung, menjadikan masyarakatnya banyak bergantung pada pertanian: padi, kopi, sayuran, hingga hortikultura. Dari sinilah terbentuk pola hidup agraris yang kuat, yang tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian yang menopang penghidupan lestari, tetapi juga melekat dalam praktik kebudayaan sehari-hari. Upacara metri desa, metri banyu, metri tegal dan kopi atau ritual panen hanyalah bagian simbolik dari cara hidup masyarakat yang bertani, beradaptasi dengan alam, sekaligus menjaga hubungan sosial.

Namun, pada saat yang sama, kawasan ini juga mengalami dinamika yang berbeda. Di Kota Malang sebagai pusat, muncul beragam bentuk kreasi seni: festival musik, pameran fotografi, komunitas teater, hingga kegiatan ekonomi kreatif. Fenomena ini seringkali dilabeli sebagai “kebudayaan”, padahal lebih tepat dibaca sebagai produk seni atau ekspresi kreatif yang masih parsial. Inilah yang perlu kita bedakan, antara kebudayaan sebagai sistem hidup yang menyatu dengan penghidupan (seperti di desa-desa pertanian lereng gunung Kawi, misalnya), dengan seni dan karya kreatif di kota yang lebih dekat pada bentuk kreasi kontemporer. Keduanya memang sama-sama penting, tetapi letak dan peran sosialnya berbeda.

Contohnya bisa kita lihat pada masyarakat di lereng Timur Gunung Kawi, Malang. Pertanian padi dan kopi di kawasan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari budaya hidup. Ritual yang berlangsung di Masyarakat misalnya, menjadi sarana syukur sekaligus memperkuat ikatan sosial. Pengetahuan lokal dalam memilih benih, mengatur air irigasi, hingga berbagi hasil panen adalah contoh nyata bagaimana kebudayaan menopang penghidupan. Tradisi ini diwariskan, dipelajari, dan terus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, sehingga bukan hanya menjaga nilai lama, tapi juga memberi ruang bagi keberlanjutan hidup masyarakat.

Kalau kita melihat lebih dekat, ada dua wajah kebudayaan di Malang. Di satu sisi, masyarakat di lereng gunung, seperti di kawasan Kawi, Arjuna, hingga Semeru yang menunjukkan kebudayaan yang melekat pada penghidupan agraris. Pertanian padi, kopi, dan hasil bumi lain bukan hanya soal ekonomi, tapi juga cara hidup yang sarat dengan ritus, gotong royong, dan nilai kearifan lokal. Kebudayaan di sini menyatu dengan upaya mempertahankan hidup, sehingga keberlanjutan alam dan tradisi menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Di sisi lain, Kota Malang dan sebagian Batu sebagai pusat pertemuan urban menampilkan bentuk budaya kreatif. Festival musik, pameran seni rupa, komunitas film, hingga ruang kolaborasi digital tumbuh subur. Aktivitas ini penting karena menunjukkan dinamika kreasi baru, tetapi sifatnya seringkali lebih parsial, berupa karya seni atau ekspresi estetika yang tidak langsung terkait dengan penghidupan masyarakat sehari-hari.

Dari sinilah kita bisa melihat kontras sekaligus keterhubungan, budaya agraris di desa menopang keberlanjutan hidup, sedangkan budaya kreatif di kota menjadi ruang ekspresi dan inovasi. Keduanya sebenarnya bisa saling melengkapi, asalkan ada jembatan yang menyatukan, yakni kebijakan yang mampu menghubungkan tradisi penghidupan dengan ruang kreasi kontemporer, sehingga kebudayaan tetap menjadi jalan hidup sekaligus sumber daya bagi masa depan.

Dalam khazanah ini, saya juga melihat adanya perspektif subkultur lokal. Misalnya subkultur Arek, yang secara geografis mencakup wilayah Malang bagian tengah hingga Utara; lalu subkultur Pendalungan–Madura yang kuat di wilayah Timur; serta subkultur Mataraman yang lebih terasa di bagian Barat hingga Timur bagian Selatan. Perbedaan ini bisa kita cermati dari beberapa indikator sederhana, seperti penggunaan bahasa Jawa dengan cengkok dan logat yang khas, cita rasa masakan yang berbeda, hingga tata letak rumah beserta cara mengelola perabot di dalamnya. Ada juga simbol lain yang tampak dalam etika pergaulan dan cara berelasi di masyarakat. Tentu saja, ketiga indikator ini sifatnya relatif dan tidak absolut. Karena itu, narasi ini lebih saya tempatkan sebagai gambaran tentang kebiasaan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, yang menandai adanya perbedaan cara masyarakat berbudaya.

Dari letaknya yang berada di simpang berbagai wilayah budaya itulah, Malang menjadi ruang yang menarik. Ia bukan hanya dilingkupi oleh tradisi agraris di pegunungan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya pesisir, budaya pendalungan, dan arus percampuran dari daerah-daerah sekitarnya. Kondisi ini menjadikan kebudayaan Malang selalu hidup dalam pertemuan, persilangan, bahkan tarik-menarik antara tradisi lama dan kreasi baru. Jadi, berkebudayaan di Malang bukan hanya soal menjaga warisan, melainkan juga bagaimana masyarakat terus menafsir ulang dirinya di tengah bentang alam dan pertemuan sosial yang berlapis-lapis.

Produk Berkesenian

Sedikit menyinggung tulisan saya sebelumnya di Borobudur Writers & Cultural Festival, 25 Agustus 2025, saya menyebut sound horeg sebagai bagian dari budaya pop. Ia muncul begitu cepat, dan besar kemungkinan akan surut dengan cepat pula dalam rentang waktu tertentu. Di sisi lain, saat ini juga sedang tumbuh geliat lain, orang-orang kembali menari, terutama dengan perspektif tari Topeng Malangan. Fenomena ini bisa kita temui di banyak tempat di Malang. Misalnya, di Kecamatan Tumpang, di sekitar Candi Jajagu dan Candi Kidal peninggalan era Tumapel, atau di Wagir dan Ngajum yang juga berada di kawasan kuno, di mana jejak peninggalan era Ken Angrok masih bisa kita temukan dengan mudah.

Fenomena ini menarik karena memperlihatkan dua wajah berkesenian yang berbeda. Sound horeg, misalnya, lebih dekat dengan budaya pop: cepat muncul, cepat menyebar, tetapi mungkin juga akan cepat meredup. Sementara tari Topeng Malangan memiliki akar panjang dalam sejarah dan tradisi, diwariskan dari generasi ke generasi, dan hidup di kawasan yang sarat peninggalan kuno. Keduanya sama-sama penting untuk dipahami. Yang satu menunjukkan dinamika budaya yang bergerak cepat mengikuti zaman, sementara yang lain menjadi penanda kesinambungan tradisi. Dari sini kita bisa melihat bahwa produk berkesenian, baik yang pop maupun tradisi, pada dasarnya adalah cermin dari cara masyarakat mengekspresikan dirinya dalam rentang waktu yang berbeda.

Seiring dengan maraknya tarian itu, kini juga mewabah apa yang disebut mberot yang hampir tidak bisa dipisahkan dari horeg. Akibatnya, panggung-panggung berkesenian di Malang semakin ramai. Dewan Kesenian Daerah pun ikut bersemangat, bahkan Pemerintah Kabupaten Malang tengah menyiapkan sebuah bangunan yang digadang-gadang sebagai pusat berkesenian. Hanya saja, ada keraguan tersendiri, jangan-jangan bangunan itu kelak hanya akan menjadi monumen yang megah di awal, tetapi kemudian tidak terurus.

Apakah berkebudayaan benar-benar bisa diwadai hanya dalam sebuah bangunan? Mungkin iya, tapi lebih sering itu hanya berlaku untuk kesenian yang berorientasi pada nilai ekonomi, bukan pada nilai relasi sosial dalam masyarakat. Lihat saja bagaimana atraksi Jaranan atau tari Kuda Lumping yang dulu begitu kuat berakar di kampung-kampung, perlahan mulai hilang. Dalam waktu yang singkat, banyak di antaranya tergeser oleh mberot. Kini, hampir di seluruh kawasan Malang, panggung-panggung knock-down untuk mberot bermunculan. Padahal, sebelumnya kita masih bisa menyaksikan rampak sebagai tarian pembuka Jaranan yang tumbuh pesat, bahkan anak-anak ikut larut meramaikan suasana.

Sementara itu, di kawasan perkotaan atau simpul-simpul keramaian seperti Kota Batu dan Kota Malang, cara mengekspresikan dan menyatakan kebudayaan berjalan dengan pola yang berbeda. Contohnya bisa kita lihat pada hadirnya Malang Creative Center (MCC) yang dibangun dan dibranding sebagai pusat berkumpulnya orang untuk berkesenian dalam bentuk pameran seni maupun produk kreatif seperti fotografi, seni rupa, hingga kriya. MCC ini diproyeksikan bukan hanya sebagai gedung, melainkan sebagai ruang kreatif terpadu yang bekerja sama dengan para pelaku ekonomi kreatif di Malang. Dengan tagline Creative Culture Ambience, ia diposisikan sebagai rumah bersama tempat belajar, berkembang, dan berkolaborasi. Jadi, MCC tidak sekadar monumen kota, tetapi diasumsikan sebagai ekosistem kreatif yang hidup, yang sekaligus memperkuat identitas budaya lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Malang.

Kalau dicermati lebih dalam, MCC memang menghadirkan semangat baru, tetapi yang tampak lebih kuat justru adalah penekanan pada ekonomi kreatif. Ia menjadi etalase karya dan pusat kolaborasi, namun belum tentu menyentuh proses “berkebudayaan” yang hidup dalam keseharian masyarakat. Kebudayaan di tingkat akar rumput, seperti tradisi kampung, ritus, atau seni rakyat, sering kali tidak menemukan ruang yang sama di dalamnya. Maka, MCC lebih tepat dibaca sebagai simbol kota modern yang menempatkan budaya dalam bingkai industri kreatif, bukan sebagai ruang yang merawat cara hidup masyarakat yang berkebudayaan.

Gambaran di atas menunjukkan bagaimana sebuah perangkat kegiatan masyarakat dipadukan dengan berbagai fasilitas pendukung. Pesan yang ingin ditampilkan jelas, orang kota Malang adalah masyarakat berbudaya kalau tidak percaya, lihat saja MCC. Namun dari sisi interaksi sosial, cara seperti ini justru terasa seperti mendomestikasi, atau mengkandangkan kreasi warga dalam satu tempat yang dianggap paling representatif bagi perkembangan budaya. Pada akhirnya, kreasi itu menjadi produk yang mudah dipamerkan, dilihat, disentuh, didengar, dan dirasakan, seolah budaya cukup ditampilkan di dalam ruang yang rapi dan teratur.

Dari gambaran itu tampak adanya kontradiksi. Kreasi yang berkembang seolah-olah sudah mewakili cara berkebudayaan, padahal yang terlihat lebih banyak adalah kriya dari sekelompok orang atau karya seni dari pihak tertentu. Secara visual maupun dalam praktik, perannya sering kali bertaut dengan media sosial, promosi, dan urusan pasar. Akhirnya, cara berbudaya orang Malang seakan-akan perlu dipermodern dengan hadirnya pusat-pusat kreasi itu. Lebih jauh lagi, arah yang dituju pun cenderung ke perspektif industri kreatif, budaya dilihat sebagai sesuatu yang cuan, yang erat kaitannya dengan internet dan perkembangan teknologi informasi yang berpadu dengan media sosial.

Dari potret itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang pun tampak ingin meniru fungsi bangunan megah tersebut, yang dianggap mampu merepresentasikan budaya masyarakat. Padahal, di dalam gedung itu yang sebenarnya digagas hanyalah ide-ide, yang belum tentu lahir atau bisa ditemukan di tingkat masyarakat lokal. Sementara itu, jika kita melihat perkembangan gaya hidup di simpul-simpul keramaian, baik di Kota Malang, Kepanjen, maupun Batu yang justru tampak menonjol adalah kebiasaan orang nongkrong di warung kopi atau kafe, tempat anak-anak muda berkumpul. Menariknya, mereka yang nongkrong di tempat-tempat itu umumnya bukan masyarakat lokal, melainkan orang dari luar.

Fenomena nongkrong di kafe bisa dibaca sebagai lahirnya semacam budaya kota instan. Ia muncul cepat, populer dalam waktu singkat, dan sering kali lebih menekankan gaya hidup konsumtif ketimbang membangun relasi sosial yang kuat. Cara ini berbeda dengan kebudayaan lokal yang lahir dari praktik hidup sehari-hari seperti gotong royong, ritual desa, atau kebiasaan berkumpul di rumah dan balai desa yang tumbuh perlahan, berakar dalam, dan terhubung erat dengan penghidupan masyarakat. Nongkrong di kafe memang memberi ruang ekspresi baru bagi anak muda, tetapi ia lebih dekat dengan citra modernitas dan tren global, bukan dengan tradisi lokal yang menyatu dengan keseharian.

Dari gambaran di atas, kita bisa melihat adanya segmentasi atau perbedaan kelompok yang terkait dengan kepentingan, gaya hidup, dan bentuk kreasi. Apa yang muncul lebih banyak merujuk pada kebendaan dengan masa berlaku yang terbatas. Misalnya, kuliner yang kini ramai di kalangan anak muda di kafe-kafe makanan olahan ala Korea atau minuman rasa kopi-kopian. Sementara itu, di pinggiran kota atau kawasan perdesaan, yang menonjol justru mberot dan horeg. Menariknya, dalam pertunjukan kesenian itu kita juga bisa melihat jajaran PK5 yang menjual jajanan, banyak di antaranya mengadopsi menu ala kafe yang sedang populer.

Budaya populer ini bergerak cepat lintas ruang, dari kota merembes ke desa, dan seolah membentuk tiruan modernitas di tingkat lokal. Di perdesaan, panggung mberot dan horeg pun tak lepas dari hadirnya jajanan ala kafe, lengkap dengan nuansa yang meniru gaya kota. Fenomena ini menarik sekaligus mengkhawatirkan, karena dalam perjalanannya justru berpotensi mengaburkan identitas lokal. Tradisi yang lahir dari keseharian masyarakat bisa perlahan tersisih oleh citra budaya instan yang lebih menekankan tampilan dan sensasi ketimbang akar nilai yang hidup di dalam komunitas.

Apa yang tergambar di atas pada dasarnya baru sebatas produk kreasi atau karya seni, belum bisa disebut sebagai sebuah cara berkebudayaan yang utuh. Masih parsial, hanya bagian-bagian tertentu yang tidak mewakili keseluruhan. Jika disandingkan dengan obyek pemajuan kebudayaan yang diatur dalam undang-undang, jelas belum nyambung. Apa yang diciptakan dan dipamerkan belum benar-benar menyentuh akar kebudayaan. Malah, jika dikaitkan dengan pemajuan kebudayaan, justru terlihat seperti menghambat laju perubahan. Padahal, apa yang digagas dan dilakukan masyarakat lebih merupakan upaya untuk mengubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, apa yang dimandatkan dalam UU itu terasa tidak berkaitan, bahkan sama sekali tidak bersentuhan.

Memang, latar belakang lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan ini erat dengan upaya melindungi warisan budaya takbenda, sejalan dengan Konvensi UNESCO 2003. Tujuannya mulia, menjawab ancaman globalisasi agar budaya lokal tidak hilang, menguatkan identitas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya yang bisa diwariskan lintas generasi. Tetapi dalam praktiknya, apa yang dikembangkan oleh pusat-pusat kegiatan masyarakat sering kali hanya diklaim sebagai pengejawantahan dari amanat tersebut. Di sinilah letak paradoksnya, gagasan untuk melindungi justru berbenturan dengan gagasan untuk menyongsong perubahan yang sedang dan akan terus berlangsung.

Dari sini kita bisa melihat jelas adanya paradoks. Di satu sisi, undang-undang hadir dengan semangat melindungi warisan budaya agar tidak punah. Namun di sisi lain, kehidupan masyarakat justru bergerak dengan kreasi baru, menandai adanya perubahan yang tak terhindarkan. Perlindungan yang terlalu kaku bisa membuat budaya terasa beku, sementara perubahan yang tak terkendali bisa mengaburkan akar tradisi. Maka, tantangan terbesar kita adalah bagaimana menjembatani dua kutub ini: menjaga agar warisan tetap hidup, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk terus berkreasi dan beradaptasi dengan zamannya.

Berubahnya Kebudayaan Lokal

Dari uraian di atas tampak bahwa alih-alih melindungi kebudayaan lokal, justru yang terjadi adalah lahirnya gelombang baru yang berpotensi melindas kebudayaan yang sudah ada. Produk-produk berkesenian yang dihimpun dan dipromosikan sering kali langsung menggeser tradisi lama. Perubahan ini berjalan seolah wajar, misalnya dengan maraknya mberot yang diposisikan sebagai bagian dari industri kreatif dan dianggap sebagai tanda kemajuan atau modernisasi.

Merujuk pada Koentjaraningrat (1987), kebudayaan sebenarnya terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sistem ide, sistem aktivitas, dan artefak. Artinya, kebudayaan tidak bisa direduksi hanya menjadi “produk seni” yang dipamerkan, melainkan merupakan sistem menyeluruh yang menuntun cara manusia hidup dan berinteraksi. Hal ini sejalan dengan kerangka Clifford Geertz (1973) dalam The Interpretation of Cultures, yang memahami kebudayaan sebagai “sistem simbol” yang memandu tindakan sosial. Dengan demikian, apa yang tampak sebagai kreasi baik seni, festival, maupun pertunjukan sesungguhnya hanyalah fragmen simbolik dari sistem budaya yang jauh lebih luas.

Undang-Undang No. 5/2017 memandatkan pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Namun, dalam praktiknya mandat ini sering tidak benar-benar terwujud. Jika kita melihat dari perspektif teori perubahan sosial Anthony Giddens (1984) dalam The Constitution of Society, kebudayaan selalu berada dalam dialektika antara preservasi (melestarikan) dan transformasi (mengubah). Yang muncul dalam pusat-pusat kegiatan kreatif seperti festival, workshop, atau pertunjukan seni lebih menekankan sisi transformasi, yaitu melahirkan bentuk budaya baru yang banyak berakar pada inovasi kontemporer, bukan pada warisan tradisi.

Gambaran ini memperlihatkan sebuah paradoks. Alih-alih menjalankan mandat UU untuk melindungi dan mempertahankan kebudayaan, praktik yang berkembang justru mendorong kreasi baru, eksperimen, bahkan kadang memutus kontinuitas tradisi. Akibatnya, istilah “pemajuan kebudayaan” sering berhenti sebagai slogan. Produk seni seperti pameran fotografi, tari kreasi, atau festival kuliner memang menghadirkan ekspresi kreatif, tetapi belum mencerminkan kebudayaan sebagai sistem hidup bagaimana masyarakat berelasi, menafsirkan makna, dan mengatur norma dalam keseharian. Apa yang ditampilkan di ruang-ruang kreatif lebih tepat dibaca sebagai potongan parsial, bukan keseluruhan kebudayaan.

Dari sini kita bisa melihat dengan cukup jelas bahwa pemajuan kebudayaan sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 5 Tahun 2017 lebih banyak menekankan perlindungan warisan (heritage preservation). Namun dalam praktiknya, yang berkembang justru arena kreasi kontemporer yang mendorong perubahan sosial. Inilah paradoksnya, upaya melestarikan di satu sisi bisa membekukan dinamika budaya, sementara kreasi baru yang lahir di pusat-pusat kegiatan masyarakat justru merefleksikan kebudayaan yang hidup yakni perubahan itu sendiri. Dalam konteks sosiologi, terlihat jelas bahwa belum ada rekayasa sosial yang kuat dan mendasar dalam mengembangkan pusat-pusat kegiatan ini agar benar-benar mendorong lahirnya kreasi yang berakar sekaligus berkelanjutan.

Kebudayaan pada akhirnya bukan sesuatu yang bisa dipaksa untuk berhenti atau dibekukan. Ia selalu bergerak, menyesuaikan diri dengan zaman, dan berubah bersama dinamika masyarakat. Upaya melestarikan memang penting, tetapi jika hanya dimaknai sebagai menjaga warisan, maka kebudayaan berisiko menjadi sekadar simbol mati. Justru dalam ruang perubahanlah kebudayaan menemukan napasnya, karena di situlah ia terus hidup, ditafsirkan ulang, dan diwariskan dalam bentuk-bentuk baru.

Penghidupan Masyarakat Lokal adalah Berkebudayaan

Dari paparan sebelumnya, saya ingin membawa perspektif yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di sini, istilah livelihood lebih tepat saya pahami sebagai penghidupan, bukan sekadar mata pencaharian. Pendekatan penghidupan lestari memberi cara pandang untuk melihat bagaimana masyarakat mampu bertahan dalam berbagai situasi, baik menghadapi hantaman alam maupun hantaman kebijakan pemerintah yang sering lahir tanpa pertimbangan matang.

Jika dilihat dari kacamata ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memang bertujuan melindungi warisan budaya takbenda, mulai dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, hingga permainan rakyat. Namun jika dimaknai hanya sebatas pelestarian, kebudayaan seolah diperlakukan statis dan beku. Padahal, seperti ditegaskan Clifford Geertz (1973), kebudayaan adalah sistem simbol yang selalu ditafsir ulang dan dihidupi masyarakat. Koentjaraningrat pun menekankan bahwa kebudayaan bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi proses yang terus bergerak mengikuti dinamika sosial. Maka, pondasi pemajuan kebudayaan semestinya tidak berhenti pada pembangunan gedung-gedung pusat kegiatan, melainkan mendorong lahirnya ruang-ruang hidup di tingkat akar rumput, tempat kebudayaan benar-benar dijalankan, diwariskan, dan terus diperbarui.

Jika kebudayaan hanya dipahami sebagai produk seni atau tradisi, ia berisiko terjebak dalam simbol yang statis. Padahal dalam perspektif sosiologis, kebudayaan adalah way of life, cara hidup yang menyatu dengan penghidupan (livelihood). Istilah penghidupan di sini lebih luas daripada sekadar mata pencaharian, ia mencakup strategi, pengetahuan, nilai, dan praktik sosial yang memungkinkan masyarakat bertahan hidup, beradaptasi, dan melanjutkan kehidupannya di tengah berbagai tantangan. Dalam kerangka Sustainable Livelihood Approach (Chambers & Conway, 1992), kebudayaan bukan sekadar ornamen identitas, melainkan aset penting yang menopang penghidupan.

Kebudayaan sejatinya bukan entitas yang diam, tetapi sistem simbolik yang terus ditafsirkan, dihidupi, dan dikembangkan masyarakat. Di sinilah muncul kontradiksi, ada benturan antara cultural preservation dan cultural production. Perlindungan sering kali membuat budaya tampak beku, sementara produksi budaya adalah ekspresi dinamis yang tidak bisa dihentikan. Jika pemajuan kebudayaan hanya dipahami sebagai konservasi, ia berisiko menghambat perubahan sosial. Sebaliknya, jika hanya fokus pada inovasi, ada ancaman hilangnya akar budaya. Maka, pemajuan kebudayaan seharusnya menjadi ruang pertemuan: menjaga yang lama sekaligus memberi tempat bagi lahirnya yang baru. Dengan begitu, kebudayaan tidak berhenti sebagai artefak, tetapi tetap hidup sebagai proses masyarakat untuk beradaptasi, berkreasi, dan membangun masa depan.

Dialektika antara menjaga yang lama dan melahirkan yang baru bisa kita lihat jelas di Malang. Di kawasan lereng Gunung Kawi, tradisi metri masih dijalankan sebagai bentuk syukur atas panen sekaligus menjaga hubungan sosial antarwarga. Tradisi ini menjadi simbol keterikatan masyarakat dengan tanah, air, dan hasil pertanian yang menopang penghidupan mereka. Di sisi lain, di simpul-simpul keramaian kota Malang, berkembang seni pop seperti mberot atau fenomena sound horeg yang lebih berorientasi pada hiburan instan dan gaya hidup anak muda.

Keduanya memperlihatkan dua wajah kebudayaan yang berbeda, namun sesungguhnya sama-sama menunjukkan bahwa masyarakat selalu bergerak. Tradisi agraris seperti metri mengakar pada warisan leluhur, sementara mberot menandai ekspresi baru yang lahir dari interaksi dengan modernitas dan budaya pop. Dari sini kita belajar bahwa kebudayaan tidak pernah tunggal. Ia selalu menjadi ruang pertemuan, ada yang dijaga agar tetap hidup, ada pula yang lahir sebagai cabang baru. Tantangannya adalah bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan tanpa saling meniadakan.

Masyarakat lokal sering berhadapan dengan dua hantaman besar. Pertama, ancaman alam seperti perubahan iklim, bencana, atau degradasi ekosistem yang terus menguji kemampuan mereka untuk beradaptasi. Kedua, hantaman kebijakan, ketika regulasi pemerintah lahir dari perencanaan yang top-down dan kurang cermat, sehingga justru melemahkan strategi penghidupan lokal. Kita bisa melihat contohnya di lereng Gunung Kawi, Malang. Masyarakat di sana umumnya hidup dari pertanian dan perkebunan, mulai dari sayur-mayur, kopi, hingga buah-buahan. Mereka masih menjalankan ritus, dan dalam sebagian ritus itu hadir pula kesenian, seperti tarian Topeng Malangan.

Dari sini terlihat jelas bahwa pertanian di Malang bukan semata soal mata pencaharian, tetapi bagian dari cara berkebudayaan. Sistem pertanian senantiasa terhubung dengan ritual budaya, seperti metri desa (ritus syukur setelah panen) atau metri banyu, yang bukan hanya ritual simbolik, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas sosial dan menegaskan hubungan manusia dengan alam. Dengan kata lain, praktik bertani tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga memperkuat modal sosial-budaya yang menjadi penopang utama bagi penghidupan lestari.

Masyarakat di lereng Gunung Kawi, misalnya, masih mempraktikkan pertanian kopi, padi, dan sayur-mayur dengan cara yang terhubung erat dengan ritus budaya. Pada musim panen, mereka kerap mengadakan metri desa ritual syukur atas hasil bumi yang dikumpulkan bersama di balai desa atau rumah tokoh adat. Dalam prosesi itu biasanya ada doa bersama, pembagian hasil panen, dan sering kali diiringi kesenian lokal, termasuk tarian Topeng Malangan sebagai pengejawantahan rasa syukur dan simbol berbakti. Tradisi ini bukan sekadar seremoni, tetapi sarana memperkuat solidaritas sosial, mempertegas hubungan manusia dengan tanah yang mereka garap, serta menjaga keseimbangan dengan alam.

Di sisi lain, ada juga praktik metri banyu, ritual syukur sekaligus penghormatan terhadap sumber air yang menopang kehidupan pertanian. Masyarakat percaya bahwa air bukan hanya sumber teknis pengairan, melainkan juga bagian dari siklus kehidupan yang perlu dijaga dan dimuliakan. Dengan begitu, pertanian di Gunung Kawi memperlihatkan bahwa cara bertani tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem kebudayaan yang memperkuat modal sosial-budaya (gotong royong, solidaritas, ritus, simbol, pengetahuan lokal). Inilah yang membuat penghidupan mereka tidak sekadar soal ekonomi, melainkan juga penghidupan yang lestari.

Namun, hubungan erat antara pertanian dan kebudayaan ini sering kali terkikis oleh kebijakan pertanian modern. Program intensifikasi, misalnya, mendorong penggunaan benih unggul, pupuk kimia, dan pola monokultur yang menjanjikan hasil cepat. Secara ekonomi, hasil panen mungkin meningkat, tetapi dampak jangka panjangnya justru melemahkan. Tanah menjadi cepat rusak, biaya produksi semakin tinggi, dan ketergantungan petani pada input eksternal semakin besar. Bersamaan dengan itu, ritus yang terikat pada siklus alam dan panen seperti metri desa atau metri banyu perlahan kehilangan makna, karena siklus tanam yang dulu diatur oleh alam kini diubah oleh kalender produksi.

Akibatnya, kebijakan pertanian modern yang seharusnya memperkuat penghidupan justru menjauhkan petani dari kebudayaan yang melekat pada praktik bertani. Pertanian kemudian direduksi menjadi sekadar urusan teknis untuk menghasilkan komoditas, bukan lagi cara hidup yang terhubung dengan nilai sosial, spiritual, dan ekologis. Inilah bentuk nyata dari “hantaman kebijakan” di mana kebijakan yang dirancang tanpa cermat tidak hanya mengganggu ekonomi petani, tetapi juga mengikis kebudayaan yang menjadi penopang penghidupan lestari mereka.

Sebagai alternatif, praktik pertanian tradisional di Gunung Kawi justru bisa dibaca sebagai model pertanian berkelanjutan yang selaras dengan kebudayaan. Petani di sana masih mempraktikkan sistem tanam campuran, menyesuaikan pola tanam dengan musim, dan menjaga keseimbangan antara lahan kering, sawah, dan pekarangan. Semua ini bukan sekadar strategi teknis, tetapi juga bagian dari pengetahuan lokal yang diwariskan. Misalnya, dalam metri desa bukan hanya syukur atas panen, tetapi juga pengingat untuk menjaga tanah, air, dan hutan sebagai penopang kehidupan bersama.

Praktik semacam ini memperlihatkan bahwa pertanian tradisional tidak berarti ketinggalan zaman, melainkan menyimpan kearifan dalam menjaga kesinambungan antara manusia, alam, dan budaya. Jika diberi ruang dan dukungan, model ini bisa menjadi jawaban atas tantangan modern, ia tetap produktif, sekaligus memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, pertanian di Gunung Kawi adalah bukti bahwa penghidupan lestari hanya mungkin jika ekonomi, ekologi, dan kebudayaan berjalan beriringan.

Tantangan besar muncul ketika kebijakan pertanian modern mendorong bibit cepat panen, pupuk kimia, dan pola monokultur yang mengabaikan kearifan lokal. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, kebijakan ini justru melemahkan ketahanan penghidupan; tanah makin kurang subur, biaya produksi naik, dan tradisi pertanian berbasis resiprositas perlahan bergeser menjadi sekadar transaksi ekonomi. Inilah yang saya sebut sebagai hantaman kebijakan, saat kebijakan yang tidak cermat justru mengikis budaya bertani sebagai way of life.

Maka, pemajuan kebudayaan seharusnya dipahami juga sebagai perlindungan terhadap praktik pertanian tradisional yang berkelanjutan, agar kebudayaan tidak berhenti sebagai pajangan, tetapi tetap hidup dalam keseharian masyarakat. Dari perspektif ini, kebudayaan menjadi basis ketahanan sosial yang menyediakan nilai, norma, dan strategi adaptasi yang memungkinkan masyarakat hidup bermartabat meski berhadapan dengan tekanan eksternal. Dengan kata lain, berkebudayaan adalah bagian dari strategi penghidupan Lestari bukan hanya warisan untuk dijaga, melainkan modal sosial, pengetahuan, dan cara hidup yang membantu masyarakat bertahan dari krisis, baik alam maupun kebijakan yang tidak berpihak. Karena itu, pemajuan kebudayaan mestinya dilihat sebagai bagian integral dari pembangunan penghidupan lestari, bukan sekadar konservasi simbolik.

Pemajuan kebudayaan juga harus ditempatkan dalam dialektika antara pelestarian dan inovasi. Berkebudayaan pada hakikatnya adalah strategi bertahan (survival), bukan sekadar ekspresi estetika. Artinya, kebijakan perlu mengintegrasikan perspektif penghidupan dalam setiap upaya pelindungan budaya, sehingga kapasitas masyarakat untuk menghadapi krisis semakin kuat. Sayangnya, banyak ritus budaya yang lahir dari siklus pertanian tradisional kini ikut terkikis. Metri yang dulu terikat erat dengan panen kopi atau hasil bumi lainnya, kini kehilangan maknanya ketika pola tanam berubah drastis. Ritus itu akhirnya direduksi menjadi kemeriahan hajatan, di mana wayangan yang harusnya membangun makna hanya sebagai simbol dan bergeser menjadi karnaval atau sekadar sound horeg.

Inilah yang saya sebut sebagai hantaman kebijakan. Dampaknya bukan hanya pada ekonomi, tetapi juga memutus kesinambungan antara kebudayaan dan penghidupan. Berkebudayaan bukan sekadar melestarikan produk warisan, melainkan bagaimana masyarakat menggunakan nilai, pengetahuan, dan praktik budaya sebagai strategi penghidupan lestari. Karena itu, pemajuan kebudayaan tidak boleh dipahami hanya sebagai konservasi, melainkan sebagai bagian dari pembangunan sosial-ekologis yang memungkinkan masyarakat bertahan menghadapi hantaman alam maupun kebijakan.

Masuknya kebijakan pertanian modern, seperti program intensifikasi dengan bibit unggul cepat panen, pupuk kimia, dan dorongan monokultur, justru menimbulkan paradoks. Hasil panen memang lebih cepat, tetapi tanah menjadi rusak, biaya produksi meningkat, dan ketergantungan pada input eksternal makin besar. Di akar rumput, bukan di gedung-gedung megah, ruang-ruang kehidupan petani di lereng Gunung Kawi sesungguhnya adalah wujud kebudayaan yang menopang penghidupan Lestari mengikat manusia, alam, dan tradisi dalam satu kesatuan. Sayangnya, kebijakan pertanian yang tidak cermat melemahkan daya hidup itu sehingga tanah terdegradasi, ritus kehilangan makna. Maka, pemajuan kebudayaan tidak cukup berhenti pada pelestarian ritus, tetapi juga harus mencakup perlindungan praktik pertanian tradisional yang benar-benar menyatu dengan kehidupan sehari-hari Masyarakat

Simpulan

Dari keseluruhan paparan sebelumnya, jelas bahwa hadirnya pusat-pusat kegiatan tidak serta-merta membangun kebudayaan. Dalam kerangka pemajuan kebudayaan, kegiatan semacam itu sering kali hanya berhenti pada level acara yang dikelola event organizer, bukan membangun kesadaran yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, kebudayaan sejatinya tumbuh dari cara masyarakat mempertahankan penghidupannya, dengan memanfaatkan nilai, pengetahuan, dan praktik yang sudah mereka miliki untuk bertahan hidup.

Karena itu, pemajuan kebudayaan seharusnya berangkat dari akar rumput dari tradisi, ritus, praktik pertanian, hingga solidaritas sosial yang benar-benar dijalankan masyarakat. Seperti yang ditegaskan Koentjaraningrat (1985), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diwariskan melalui proses belajar. Clifford Geertz (1973) juga menekankan bahwa kebudayaan adalah sistem simbol yang memandu tindakan sosial. Artinya, kebudayaan bukan sekadar tontonan, tetapi cara hidup yang menyatukan manusia dengan lingkungannya.

Dengan perspektif ini, pemajuan kebudayaan tidak boleh berhenti pada konservasi simbolik atau seremonial, melainkan harus menjadi bagian integral dari strategi penghidupan lestari. Tanpa menyentuh dimensi ini, kebudayaan hanya akan menjadi monumen mati, jauh dari hakikatnya sebagai way of life yang terus hidup, berubah, dan diwariskan lintas generasi. Jadi berkesenian, sekali lagi berkesenian dalam arena panggung-panggung hiburan, itu belum merupakan perangkat berkebudayaan.

—-

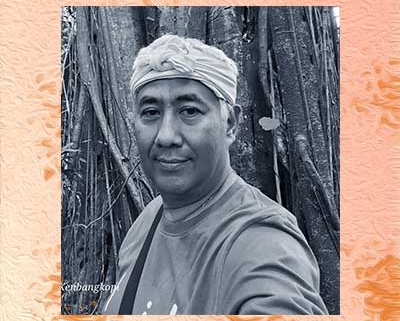

*Penulis merupakan petani kopi yang tinggal di Desa Sumbersuko, lereng Timur Gunung Kawi, Kabupaten Malang mendalami Sosiologi dan kandidat PhD dalam ilmu social budaya dari Unmer, Malang.