Antropolog Robert Wessing, Amsterdam, dan Ritual di Banyuwangi

Oleh Heru S.P. Saputra*

Indonesia kembali kehilangan sosok yang berjasa besar dalam pengungkapan kekayaan budaya Nusantara ke dunia internasional. Kamis dini hari, 15 Mei 2025 pukul 03.00 WIB, atau pukul 10.00 malam waktu Belanda, antropolog ternama Robert Wessing meninggal dunia di Amsterdam. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga tetapi juga bagi masyarakat akademik dan budaya, khususnya di Indonesia.

Kabar duka itu diketahui melalui anak angkatnya di Jember, Samsul Huda, alumni Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (dulu Fakultas Sastra), Universitas Jember. Selain anak angkat, Robert Wessing juga memiliki tempat tinggal di Arjasa (Jember), sebagai rumah singgah ketika dirinya melakukan penelitian di Indonesia.

Robert Wessing. Sumber Foto: http://www.robert-wessing.com

Jika ditilik riwayatnya, Robert Wessing lahir di Amsterdam (1939) dan tumbuh menjadi seorang antropolog ulung dengan gelar doktor dari University of Illinois, Urbana. Selain antropolog, Wessing juga dikenal sebagai pendaki gunung dan pelancong. Meskipun melancong ke berbagai belahan dunia untuk melakukan riset budaya, Wessing tetap kembali ke Amsterdam, untuk “pulang” ke alam kelanggengan.

Putra dari fotografer Peter Wessing ini, sepanjang hidupnya, mendedikasikan diri untuk mengkaji secara mendalam tentang hubungan kompleks antara manusia, lingkungan, dan realitas simbolik di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Sebagian karyanya yang telah terbit adalah The Soul of Ambiguity: The Tiger in Southeast Asia (1988) dan The Gunongan in Banda Aceh, Indonesia; Agni’s Fire in Allah’s Paradise? (1988).

Dirinya telah malang-melintang ke berbagai negara. Selain Belanda, juga Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia. Wilayah kajian yang digeluti di Indonesia, di antaranya Jawa Timur (Banyuwangi, Jember, Madura), Jawa Tengah (Prambanan), Jawa Barat (Sunda, Banten, Baduy), hingga Banda Aceh.

Dirinya sempat menduduki jabatan dosen Fulbright di Aceh (1980-1982), dan menjadi konsultan beberapa bulan di Pusat Penelitian Madura di Universitas Jember. Tulisannya tentang Madura di antaranya Bangatowa, Patogu and Gaddhungan: Perceptions of the Tiger among the Madurese (1994). Artikel tersebut mengeksplorasi fenomena harimau menjadi simbol yang sangat kuat bagi budaya Madura—merangkum leluhur (bangatowa), penjaga wilayah (patogu), serta wujud magis bernama gaddhungan (yang muncul dalam cerita harimau leluhur)—dan simbol tersebut tetap hidup, bahkan setelah harimau fisiknya lenyap dari Jawa. Selain itu, penulis membahas adaptasi simbol ini dalam era Islam dan modernitas.

Wessing yang awalnya becita-cita ingin menjadi insinyur, justru menjadi antropolog. Berkat ketekunannya tanpa batas, akhirnya Wessing berhasil menyingkap misteri hubungan antara manusia dan alam gaib serta hewan, terutama harimau yang memiliki makna simbolik dalam banyak kebudayaan di Nusantara. Karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam memahami struktur sosial dan kepercayaan masyarakat Indonesia, termasuk berbagai ritual unik di Banyuwangi yang selama ini hanya sedikit disentuh oleh peneliti lokal.

Dalam penelitiannya tentang budaya Using (Osing) Banyuwangi, Wessing dengan sabar dan tekun mengungkap berbagai ritual yang penuh simbolisme. Kajian yang ditekuni di antaranya adalah ritual Kebo-Keboan di Desa Alasmalang dan Keboan di Desa Aliyan, Banyuwangi. Ritual ini menjadi perhatian internasional karena menggambarkan hubungan simbolik antara manusia, alam, dan kesuburan pertanian.

Dalam kajian mendalamnya tentang ritual kesuburan tersebut, Wessing menekankan bahwa ritual ini bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan representasi dari kosmologi lokal yang melibatkan transformasi simbolik manusia menjadi kebo (‘kerbau’), sebagai metafora kesuburan dan kesejahteraan desa. Dalam ritual itu, warga desa secara simbolik berubah menjadi kerbau dengan mewarnai tubuh rupa hitam dan mengenakan tanduk serta atribut yang menyerupai kerbau. Mereka kemudian berkeliling desa sambil membajak sawah secara simbolis, yang diyakini sebagai cara untuk menarik berkah kesuburan dari alam.

Tidak hanya itu. Wessing juga mendalami ritual Seblang, sebuah tradisi spiritual dan seni yang berkembang di dua desa, yakni Olehsari dan Bakungan. Ritual tersebut berintikan pada tarian mistis dengan penari dalam kondisi kesurupan (ndadi). Ritual Seblang, menurut Wessing, merupakan manifestasi kepercayaan kuno yang terpelihara turun-temurun, berfungsi sebagai mekanisme pembersihan desa dari penyakit, bencana, dan kekacauan sosial.

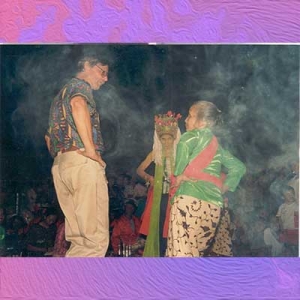

Robert Wessing turut menari dalam Ritual Seblang Bakungan, Banyuwangi. Sumber Foto: http://www.robert-wessing.com

Ia menggambarkan detail proses ritual itu. Dimulai dengan tarian trance seorang perempuan muda yang dipilih melalui kejiman (‘pemilihan secara mistis melalui roh leluhur’), yang dianggap mampu menjembatani dunia manusia dengan alam roh. Penari Seblang ini diyakini dirasuki roh leluhur atau roh pelindung desa, kemudian menari dalam keadaan trance selama tujuh hari untuk Seblang Olehsari dan satu malam untuk Seblang Bakungan.

Tarian ini diiringi oleh musik tradisional, doa, dan persembahan yang dipercaya dapat mengusir energi negatif dan membawa kesejahteraan. Melalui tulisannya, A dance of life; The Seblang of Banyuwangi, Indonesia (1999), Wessing menegaskan bahwa Seblang mencerminkan dinamika sosial, politik lokal, serta solidaritas komunal yang sangat kuat. Seblang disebutnya sebagai tarian kehidupan.

Robert Wessing turut menari dalam Ritual Seblang Bakungan, Banyuwangi. Sumber Foto: http://www.robert-wessing.com

Lebih lanjut, kajian Wessing yang sangat rinci tentang Gendhing-Gendhing Seblang juga memberi wawasan penting. Menurutnya, musik tradisional ini bukan sekadar pengiring ritual tetapi memiliki struktur simbolik yang mendalam. Ia mengidentifikasi berbagai elemen musikal yang masing-masing mempunyai fungsi simbolik berbeda, mulai dari pemanggilan roh hingga tahap penutupan ritual, yang secara kolektif berfungsi menjaga harmoni sosial masyarakat.

Dalam Celebrations of Life. The Gendhing Seblang of Banyuwangi, East Java (2012), Wessing mengungkapkan bahwa setiap gendhing yang dimainkan memiliki makna khusus, seperti “gendhing pangundang” yang berfungsi memanggil roh, “gendhing panyuwunan” untuk memohon keselamatan, dan “gendhing pamit” sebagai tanda akhir dari ritual. Bagi Wessing, gendhing-gendhing tersebut menjadi selebrasi kehidupan.

Kajian mendalam lainnya adalah tentang mitos Nyi Roro Kidul di wilayah Puger, Jember. Wessing memandang mitos ini bukan sekadar legenda semata, melainkan bagian dari realitas sosial masyarakat pesisir Jawa Timur. Ia menunjukkan bahwa sosok Nyi Roro Kidul digunakan oleh masyarakat sebagai alat legitimasi politik lokal dan kontrol sosial, sekaligus mencerminkan relasi gender yang kompleks dalam masyarakat tersebut.

Dalam tulisan Nyai Roro Kidul in Puger: Local Applications of a Myth (1997), Wessing menarasikan Nyi Roro Kidul sangat detail. Ia menggambarkan dinamika legenda ini berkembang seiring perubahan sosial politik yang terjadi. Wessing juga mengeksplorasi posisi Nyai Roro Kidul dalam jajaran roh leluhur, memetakan lokasi roh-roh tertentu di Puger, memilahnya menjadi roh-roh yang terkait dengan desa dan roh-roh yang dimiliki Nyai Roro Kidul.

Karya monumental Wessing lainnya yang patut dikenang adalah kajiannya tentang harimau dalam konteks simbolis dan ekologis di Jawa Timur. Ia menjelaskan secara rinci tentang harimau, meskipun secara fisik semakin langka, tetap hidup dalam memori kolektif sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan spiritualitas. Ia juga mengaitkan hilangnya harimau dengan degradasi lingkungan yang terjadi akibat ekspansi pertanian dan urbanisasi, sambil menegaskan pentingnya pemahaman lokal terhadap konservasi satwa ini.

Berbagai kajian yang telah disebutkan—meskipun baru sebagian kecil dari sehamparan hasil kajiannya yang cukup banyak—menjadi legacy keilmuan. Wessing telah pergi meninggalkan kita. Namun, warisan pemikirannya terus hidup dan memberi inspirasi. Pesan-pesan mendalamnya tentang pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam, memahami simbolisme budaya, serta menghormati tradisi lokal masih relevan hingga kini.

Dalam sebuah obrolan di rumahnya di Arjasa (Jember) dengan kami (Heru S.P. Saputra & Edy Hariyadi) beberapa tahun lalu, Wessing pernah berpesan bahwa “Budaya bukan sekadar artefak masa lalu, melainkan refleksi hidup yang terus berdialog dengan dinamika zaman.”

Kalimat itu seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga dan menghargai tradisi yang dimiliki. Pitutur lelaki yang lahir dan pamit untuk selamanya di Amsterdam itu, sejatinya berlaku untuk semua khalayak, termasuk Indonesia, terutama Banyuwangi. Tidak hanya sebagai warisan tetapi sebagai bagian penting dari identitas yang terus bergerak dinamis menghadapi tantangan masa depan.

Selamat menempuh perjalan abadi, Pak Robert Wessing. Karya dan jasamu akan selalu hidup di tengah-tengah kami, menjadi inspriasi dan legacy.***

*) Heru S.P. Saputra, peminat budaya Using (Osing) dan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

Heru S.P. Saputra meminati penelitian tentang budaya Using (Osing), menulis disertasi di FIB UGM Mantra-Mantra Santet dan Ajat dalam Tradisi Using (2018), menulis buku Memuja Mantra: Sabuk Mangir dan Jaran Goyang Masyarakat Suku Using, Banyuwangi (LkiS, 2007), menjadi Koordinator Kelompok Riset Tradisi Lisan dan Kearifan Lokal (KeRis TERKELOK) Fakultas Ilmu Budaya (FIB), dan Koordinator Pusat Riset METAKULTURA Universitas Jember (UNEJ).