Icip-icip Kebudayaan dalam “Pici-Pici” Leu Wijee dan Nagara Wada

Oleh Razan Wirjosandjojo*

Perjalanan panjang dari Solo tersambut malam yang sumuk di Yogyakarta. Sesampainya di Institut Français Indonesia, saya hadir bersama Mike, Verina, Sekar, pak Halim HD, dan mbak Melati Suryodarmo, kemudian bertegur sapa dan bertukar kabar dengan rekan-rekan yang hadir untuk menyaksikan pertunjukan. Kami menghabiskan waktu dengan berbincang, sembari menunggu pertunjukan yang terlambat mulai selama kurang lebih 45 menit. Pada sekitar pukul 19:45, pintu terbuka dan penjaga meja depan menuntun kami masuk ke ruangan.

Pertunjukan mulai satu meter sebelum saya masuk ke pintu ruang pertunjukan, ketika semerbak minyak pijat menyapu kulit dan merasuk ke dalam jidat saya. Suasana yang muncul dari aroma itu mengantar saya masuk, mendapati lantai panggung dipenuhi oleh berbagai macam barang-barang. Saya memilih duduk di bagian atas, agar dapat menangkap lanskap lantai panggung secara lebih jelas. Saya mulai memperhatikan satu per satu alat-alat bantu pijat dan berbagai perangkat terapi kesehatan. Beberapa terasa familiar untuk saya, beberapa terasa asing. Dalam susunan garis dan petak, barang-barang itu tertata dalam desakan antara satu sama lain.

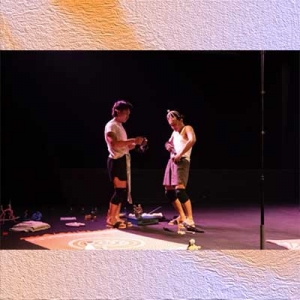

Hadir di antara barang-barang itu, dua orang ikut tergeletak di atas lantai. Koreografer Leu Wijee dengan satu penari yang juga kerabat saya, Dani S Budiman. Keduanya sedang asyik duduk-duduk dengan dirinya masing-masing, Leu dengan jemarinya yang sedang memijat-mijat pahanya dan Dani dengan alat bekam yang menghisap kulitnya. Keduanya duduk manis diiringi musik-musik ritmis. Suasana ini terus berjalan seakan mengulur sedikit waktu bagi penonton untuk masuk, dan berhenti ketika pintu tertutup dan musik perlahan silam.

Leu Wijee dan Dani S Budiman yang tengah duduk-duduk memijat diri di awal pertunjukan. (Dokumentasi milik Leu Wijee, difoto oleh Gagah Wisnu Sulistya)

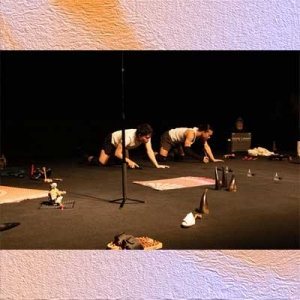

Kedua penampil perlahan berpindah, mengambil alat bekam dari bahan tanduk kerbau. Mereka kemudian duduk manis berdampingan, memperhatikan lantai dan meletakkan alat bekam tanduk itu ke permukaan lantai. Dipertemukan dengan gerak yang ritmis dan rampak, mata saya mendengar ulang-alik gerakan tangan mereka yang menggeser alat bekam di atas permukaan lantai. Gerak itu diulangi beberapa kali, dengan sedikit taburan variasi.

Saya mencoba memperhatikan lebih dalam, tidak pada gerak tubuhnya, namun pada karpet yang menutupi seluruh permukaan panggung. Saya mencoba merasakan karpet itu, apa yang dirasakan oleh karpet itu ketika mendapatkan tekanan dan gesekan dari dua tanduk. Sesekali perasaan itu muncul, namun kemudian silam dan tak kembali

Penampil sedang “memijat” lantai dengan alat bekam tanduk.

(Dokumentasi milik Leu Wijee, difoto oleh Gagah Wisnu Sulistya)

Setelah koreografi rampak itu memanjang, terjadi interaksi-interaksi pendek antar penampil. Menukar alat pijat dari tanduk ke massage gun, kemudian secara teatrikal mengarahkannya ke satu sama lain dan membuat lakon todong-todongan beceng pestol. Pertunjukan ini seakan berjalan dengan perlahan-lahan membentuk kedua pemain seperti kedua anak-kecil yang sedang bermain, dikelilingi oleh berbagai macam mainan. Kemudian setelah bosan bermain dengan mainannya masing-masing, mereka mulai mengganggu satu sama lain dengan pijat-pijatan. Alih-alih menjadi proses dialog yang mendalam, pijatan itu terkesan sebagai wahana untuk saling tukar candaan. Dengan seperangkat alat pijat, mereka memainkannya ke tubuh satu sama lain.

Penampil menggunakan massage gun sebagai perangkat dalam rangkaian gerak rampak yang dilakukan bersama. (Dokumentasi milik Leu Wijee, difoto oleh Gagah Wisnu Sulistya)

Dengan sepasang sendal terapi yang dikenakan oleh masing-masing penampil, mereka kemudian berlaga pentas busana dengan mengenakan alat-alat pijat itu di bagian-bagian tubuhnya. Permainan antar kedua penampil berlanjut sampai menjadi satu komedi yang kompetitif antar satu dengan yang lainnya. Panggung disulap menjadi sebuah catwalk untuk menjadi yang paling stylish, menjadi si paling pijet. Diiringi oleh lantunan suara promosi produk pijat dan terapi dari seorang perempuan, pertunjukan ini menutup dirinya dengan kedua penampil yang berjoget ria di tengah panggung, menghabiskan musik dan bunyi suara perempuan yang kemudian ikut silam bersama cahaya panggung.

Sejenak pertunjukan ini mempersilakan penonton untuk mencoba-coba alat yang dihadirkan di atas panggung, memuaskan keingintahuan penonton yang mungkin terkumpul selama pertunjukan berlangsung. Setelah penonton dihibur oleh alat-alat terapi itu, Leu Wijee hadir dengan seorang perempuan. Perempuan ini duduk simpuh di samping Leu Wijee membuat saya baru sepenuhnya meresapi keberadaan sosok perempuan dibalik pertunjukan ini, selain dari suara voiceover.

Penonton yang diundang masuk ke panggung untuk mencoba alat-alat pijat. (Dokumentasi milik Leu Wijee, difoto oleh Gagah Wisnu Sulistya)

Nagara Wada, seorang sutradara merupakan kolaborator dari Leu Wijee, yang bekerja sama dalam mengembangkan proyek terbarunya “massage x gossip”. Melalui bincang seniman yang terjadi setelah pertunjukan, ada dua hal yang memantik pertanyaan saya; bahwa proses ini dikerjakan mereka dengan mengunjungi berbagai negara di Asia, seperti Jepang, Indonesia, Thailand, Hong Kong, dan lainnya (yang saya lupa catat dan ingat karena menyebutkan banyak negara), dan bagaimana semua alat yang ada dipanggung itu merupakan hasil “check-out” pembelian daring melalui aplikasi atau situs marketplace. Keduanya tampak terpisah namun terkait dalam semangat “icip-icip” yang saya rasakan kuat di dalam proses pertunjukan ini.

—

Benda dan Ingatan

Pada tahun 2015, saya berkesempatan untuk belajar menari secara intensif bersama mas Didik Nini Thowok, di dalam program “Belajar Bersama Maestro” tahun pertama. Selain rangkaian teknik dan gerak yang ia ajarkan, ia membukakan gudang arsip yang menyimpan begitu banyak barang yang ia kumpulkan. Koleksinya membuat saya gumun karena tidak hanya perkakas tari, namun hal-hal “kecil” seperti sabun dan sendal hotel dari ratusan tempat tersimpan begitu rapi. Pada saat itu mas Didik masih menyimpannya di dalam kontainer-kontainer besar, namun kini dapat dilihat di rumah koleksinya di kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta.

Bersama dengan sendal itu, ada topeng-topeng dan berbagai pelengkapan tari yang ia kumpulkan selama ia mempelajari disiplin tari di berbagai negara. Baik itu tarian yang feminin, maskulin, klasik, atau kerakyatan, semua disimpan sama pentingnya. Penyimpanan itu tak hanya terlihat dari keberadaan bendanya, namun juga bagaimana hadirnya benda itu memanggil kembali ingatan masa lalu mas Didik yang melekat dengan benda tersebut. Ia kemudian bergerak, menari, dan bertutur bagaimana benda itu digunakan ketika belajar tari dengan guru-gurunya. Benda itu menjadi bukan objek, ia menjadi bagian dari tubuh mas Didik, ia mengandung titipan kenangan dari masa lalu yang dialami mas Didik.

Pengalaman ini terpanggil sembari pulang kembali ke Solo setelah menyaksikan karya Leu dan Nagara. Apa yang terpanggil dari benda-benda pijat yang Leu dapatkan dengan membelinya dari marketplace? Pertanyaan ini merembet pada renungan atas “penelitian” yang Leu dan Nagara lakukan ke berbagai negara. Apakah meneliti pijat di sini diartikan sebagai ajang cicip antara satu “benda” kebudayaan dengan yang lainnya?

Ada kecenderungan kuat pada konsumsi yang bersifat rekreatif dalam proses penciptaan pici-pici. Nilai pijat hadir dalam pertunjukan ini sebagai peristiwa jual beli, yang kemudian meminggirkan esensinya sebagai sebuah pengetahuan atas badan dan tubuh manusia. Tubuh bergerak berdasarkan koreografi yang tampak memijat, namun apa yang menuntun pijatan itu?

Bagi setiap pemijat yang bergelut dalam praktik pijat secara serius, jari-jemari mereka mampu mendengarkan alur otot dan saraf yang memandu gerak pijatan dari satu titik ke titik lainnya. Dari atas atau dari bawah, kencang atau pelan, dalam atau tipis, semua diputuskan berdasarkan pada pembacaan titik reflektif dalam anatomi tubuh yang berbeda-beda. Dalam pici-pici, pemijat adalah terapis yang diajarkan untuk memijat dalam alur koreografi yang terkukuhkan dan tetap (fixed), jempol tak acuh pada gronjalan otot segala macam tegangan yang dilintasi, ia hanya bergerak karena “diarahkannya begitu”. Hampir dipastikan bagi pecinta pijat, pijatan semacam ini selalu terasa ganjil dan tidak nyaman.

Alih-alih menghadirkan praktik refleksi pijat, pengalaman reflektif dalam koreografi yang muncul di karya ini terasa kering dan seret, baik itu dalam bentuk renungan yang bersifat metaforis atau pantulan yang bersifat deskriptif. Ketika ia memijat lantai, saya tidak dapat merasakan lantai itu sebagai sesuatu yang sedang menerima. Saya sulit merasakan kehadiran refleksi dari penampil sebagai pelaku pijat yang memberikan pijatan ke lantai, pun jika ada pembayangan bahwa lantai itu sebagai sesuatu yang lain daripada lantai sebagai benda mati.

Ketika penampil memijat satu sama lain, tekanan jari tampak memijat badan, namun tidak memijat tubuh. Gerak menjadi kering referensi atas teknik pijat secara mendasar, meskipun pada momen-momen tertentu ia menampilkan gerak yang memantulkan intesitas dan kecepatan yang lekat dengan proses pijat. Tak jauh seperti benda-benda disekelilingnya, tubuh dalam hal ini tampak selintas dicicipi.

Leu Wijee sedang memijat tubuh Dani S Budiman. (Dokumentasi milik Leu Wijee, difoto oleh Gagah Wisnu Sulistya)

Dari sisi kesehatan, kekhawatiran saya muncul melihat semangat icip-icip ini dapat memberi dampak langsung pada tubuh, salah satunya dari menggunakan alat bekam untuk melakukan bekam kering ke tubuh penampil. Saya sendiri tidak dalam posisi yang dapat menjelaskan secara spesifik konsekuensi medis yang dihasilkan dari bekam dalam pertunjukan pici-pici, namun bekam sebagai teknik pengisapan darah kotor memiliki pengaruh pada performa tubuh, yang sepertinya tidak dapat selalu selaras pada intensitas tubuh di dalam pementasan. Khususnya karena yang dilakukan adalah bekam kering, di mana darah kotor dari vena tidak keluar dari tubuh. Tubuh butuh melakukan irigasi darah kotor yang terisap melalui mekanisme ekskresi lainnya.

Dari peristiwa ini, saya mencoba memperkirakan sejauh mana tubuh dalam pertunjukan dapat dijadikan wahana eksperimen yang etis, serentan apa praktik ini terjerumus dalam bentuk pendayagunaan diri? Saya kira selayaknya pertanyaan semacam ini telah dipertimbangkan oleh Leu Wijee dan Nagara Wada ketika menghadirkan bekam dan kerja terapi sebagai laku yang dikerjakan secara nyata di dalam pertunjukan ini, agar tidak berhenti pada menggunakan bekas bekam di kulitnya sebagai kostum semata.

Nagara Wada dan Leu Wijee yang sedang menjelaskan karyanya pasca pertunjukan. (Dokumentasi milik Leu Wijee, difoto oleh Gagah Wisnu Sulistya)

Dua tubuh laki-laki yang berada di atas panggung sempat mengelabui saya, mendapati diri saya sendiri untuk sadar di akhir pertunjukan bahwa pertunjukan ini memiliki sosok perempuan di dalamnya. Barang-barang yang hadir dengan berbagai warna yang terkesan feminin tak sanggup mengungguli energi maskulin dari kedua penampil, yang bercakap satu sama lainnya dengan tubuh dan energi yang begitu lakik.

Pada sesi bincang seniman, mas Joned Suryatmoko menggarisbawahi bahwa peristiwa antar dua tubuh penampil laki-laki yang hadir di atas panggung tidak memantulkan kesan homoerotis sama sekali, yang kemudian tidak disetujui oleh mbak Melati Suryodarmo. Menurutnya keberadaan gerak antar keduanya memiliki kesan homoerotis yang kuat. Mendengar dua pendapat ini, saya merasa keduanya tidak salah. Ada sensasi erotik dari kedua laki-laki yang main pijet-pijetan dan pegang-pegangan badan satu sama lain, namun saya sadari bahwa keduanya tidak menyadari potensi itu, atau justru secara sadar menolaknya. Entah yang mana, namun hal ini kemudian meniadakan bahasa kepedulian dan sikap merawat yang melekat pada laku pijat, sehingga pembongkaran pijat dalam pici-pici terbentuk ulang menjadi laku yang berpotensi mengoyak tubuh, menjadi praktik yang berpotensi invasif. Mungkin hanya sebuah kebetulan, atau memang ketiadaan sosok keperempuanan terpantul kuat dari hilangnya rasa peduli dan merawat dari pijat yang dihadirkan oleh kedua tubuh pria di panggung.

Penampil sedang melakukan rangkaian gerak memijat lantai.

(Dokumentasi milik Leu Wijee, difoto oleh Gagah Wisnu Sulistya)

Saya kira hal ini tidak bermaksud menggiring satu pembayangan bahwa kemudian penampil, jika itu adalah laki-laki, harus tampil seperti “perempuan”. Saya belajar bahwa tubuh laki-laki yang berkenan membuka dan membongkar dirinya dapat melatih keperempuanan dalam dirinya dari sifat dan sikap lakunya, yang sebetulnya hal yang kental dalam praktik pijat. Saya menduga, banyak jasa pijat dan berbagai bentuk layanan kebugaran (wellness) seringkali menempatkan perempuan sebagai garda depan karena salah satu alasan; kebutuhan atas energi yang bersifat merawat (meskipun seringkali hal ini juga rentan pada eksploitasi). Menjadi sebuah pertanyaan untuk saya, apakah energi kepedulian dan merawat hanya melekat pada ketubuhan perempuan? Apakah ini yang menyebabkan sejarah penjajahan dan perusakan alam terjadi, karena pijatan maskulin yang begitu lama mengoyak dan menentukan aliran darah dan jalur saraf peradaban kita?

—

Budaya Cepat-Saji dan Icip-icip

Penampil sedang mencoba alat-alat pijat untuk dijadikan perhiasan “fashion show” di bagian akhir pertunjukan. (Dokumentasi milik Leu Wijee, difoto oleh Gagah Wisnu Sulistya)

Melihat sebaran barang di atas karpet panggung, membuat saya ingat pada pasar klithikan Notoharjo di Solo. Pasar ini buka sejak pagi buta, dipenuhi oleh begitu banyak barang yang ditata di atas terpal, menunggu dipinang oleh orang-orang yang berdesakan datang. Para penjualnya duduk di tengah barang-barang itu, menawarkan barang-barangnya ke orang-orang yang lewat di lapaknya. Sesekali ia mengambil barang yang tergeletak, yang kadang juga tak begitu ia pahami fungsinya. Barang-barang itu sempat bermakna, sebelum akhirnya makna tersebut dibuang oleh pemiliknya bersama benda tersebut. Benda itu kemudian dipungut kembali dan disusun dalam etalase karpet terpal. Jika benda itu masih cukup beruntung, penantiannya di karpet etalase itu akan membawanya untuk mengandung makna baru yang datang bersama dengan pemilik selanjutnya.

Pici-pici hadir sebagai lanskap barang-barang tak bermakna, karena ia hadir tanpa ingatan. Penampil dan barang itu sama-sama berdiri di panggung, namun asing antara satu dengan yang lainnya. Pada sesi akhir, penampil melakukan fashion show dengan menggunakan benda-benda tersebut. Peran dari benda itu tak teracuhkan, ia sembarang nemplok di tubuh penampil sebagai anting-anting pertunjukan. Benda itu menempel dan jatuh, kemudian terinjak, tertendang, terpinggirkan, tercampakkan.

Benda-benda yang hadir di dunia dengan dibekali niat sebagai benda yang akan merawat tubuh, justru mendapati tubuhnya diperlakukan secara destruktif. Perusakan atas benda itu tidak hanya sebatas fisik, namun juga kepada makna dan perannya, dan saya kira hal ini tidak menjadi beban bagi penampilnya karena tidak ada ingatan yang perlu dijaga atas benda itu. Ia datang dari sentuhan jari ke layar ponsel, datang di depan rumah, kemudian tampil sebagai pemain sirkus dalam sebuah pertunjukan tentang pijat.

Saya kira gagasan atas “benda mati” menjadikan kita secara tak sadar bersikap semena-mena dengan berbagai hal, termasuk kebudayaan. Benda yang ada di sekeliling kita hadir bukan tanpa asal-usul, ia hadir sebagai perwujudan atas kebudayaan tertentu. Sehingga dengan berinteraksi dengan benda, sebetulnya ada percakapan kepada yang hidup dari benda tersebut. Baik itu benda yang ada di museum-museum, atau yang ada di rumah, semua menyerap berbagai nilai dan peran ke dalam dirinya, yang kemudian menjadi “nyawa” dalam tubuh benda tersebut.

Pici-pici menghadirkan serakan benda sebagai bandingan atas benda-benda yang tercipta dari proses tradisional, dan benda-benda yang tercipta dari proses budaya konsumsi modern dan keserakahan yang canggih. Alih-alih perangkat hadir untuk menyelesaikan masalah, justru dibuat untuk menjadi solusi dari masalah yang tercipta karena benda itu sendiri. Salah-banyaknya muncul dalam pertunjukan pici-pici yang dipenuhi benda-benda terapi mutakhir, yang sebetulnya menawarkan solusi dari narasi masalah yang ia buat sendiri. Seperti benda-benda yang menjawab masalah ekonomi karena ia murah, sekaligus menciptakan masalahnya sendiri karena barang itu cepat rusak. Ponsel murah membuat orang cepat mengganti karena ponsel itu cepat rusak. Realitas yang diciptakan oleh teknologi kita hari ini membuat kita tak sempat memiliki hubungan batin dengan benda-benda yang ada di keseharian kita, karena laju kehadirannya di dalam kehidupan sama cepatnya dengan ketiadaannya.

Kenyataan hidup perkotaan yang serba cepat-saji terpantul di dalam pici-pici, di mana piknik ke wilayah lain menjadi semakin mudah karena kesediaan transportasi yang cepat-saji, jual beli jasa semakin mudah didapat karena infrastruktur parwisata yang menyediakan layanan cepat-saji, kemudian memunculkan budaya icip-cip. Baik itu dalam bentuk pijat, makanan, dan berbagai bentuk budaya yang dikemas menjadi produk pariwisata. Keberlangsungannya sebagai produk cepat-saji secepat kelenyapannya sebagai sebuah ingatan, Ia menjadi transaksi yang melaju cepat dan sesaat. Jika bosan, kita bisa hinggap ke produk cepat-saji lainnya, untuk kembali mencicipi tanpa ada beban untuk berkomitmen. Karena kini, sepertinya komitmen dianggap terlalu mahal bagi masyarakat modern yang hidup dalam dalam lilitan kredit paylater yang melejit dan serba sulit.

Mungkin yang paling mendesak saat ini bukan sekadar soal bagaimana kita menyajikan tubuh dengan benda, tapi bagaimana kita hadir sepenuhnya bersama mereka. Dalam dunia yang kian cepat dan praktis, seni bisa menjadi ruang yang melawan penghapusan ingatan untuk merawat rasa yang melekatkan diri dengan dunia, mencegahnya untuk hilang tertelan konsumsi yang semakin menggerogoti.

Pici-pici menyisakan pertanyaan penting: masihkah tangan kita memijat yang hidup dengan rasa?

*Razan Wirjosandjojo adalah seniman yang saat ini mengerjakan aktivitasnya di Solo, Indonesia. Menyelesaikan studinya di Jurusan Tari Institut Seni Indonesia Surakarta setelah aktif menari sejak 2010 dan mempelajari bermacam disiplin tari dari berbagai ruang dan komunitas di Jakarta sampai dengan tahun 2017. Setelah berpindah studi ke Solo, Razan belajar dari Melati Suryodarmo dan Studio Plesungan, sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dari 2020 Razan mulai menciptakan karya dengan memperluas sudut pandangnya dalam melihat tubuh sebagai wahana, dan mengembangkannya dalam wujud teks, rupa, dan peristiwa. Saat ini Razan merupakan murid dan staf paruh waktu di Studio Plesungan.