Edy Karya dan Fenomena Panggung Tradisi

Oleh Halim HD*

Mewarisi panggung pertunjukan tradisi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilanjutkan. Bahkan panggung yang diwariskan dan didukung oleh berbagai sarana lainnya, seperti politik patronase kebudayaan, sering mati di tengah jalan, minimal hidupnya megap-megap. Lihat saja panggung tradisi Wayang Orang di Semarang, bahkan di Yogyakarta yang disebut dengan pusat tradisi dan kebudayaan, panggung tradisi tak sepenuhnya bisa bertahan dengan baik. Di Solo, ketoprak dan wayang orang yang didukung oleh politik anggaran sejak puluhan tahun yang lalu, nampak hanya gemebyar di dalam pemberitaan. Diluar Jawa seperti di Sulawesi Selatan, Makassar, Kondo Buleng, jenis teater tradisi yang pernah moncer pada tahun 1970-90, sampai dengan awal 2000-an, masih ada satu-dua grup. Kini tenggelam dalam gilasan pertunjukan hiburan organ tunggal. Komedi Stambul di Palembang dan Riau, satu satu tumbang. Keluarga yang mewarisi kini hanya tinggal menunggu waktu, diantara harapan untuk mendapatkan dana bantuan, yang jauh dari harapannya.

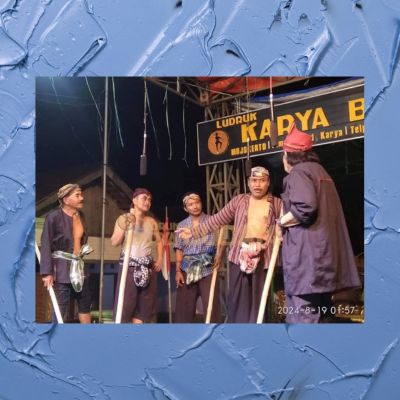

Foto dari dokumentasi Ludruk Karya Budaya

Fenomena menyusutnya teater tradisi (Wayang Orang, Ketoprak, Komedi Stambul, Ludruk) dilatar belakangi oleh berbagai hal. Ketiadaan politik kebudayaan lokal yang menunjang dengan konsisten dalam kaitannya dengan kurikulum pendidikan dan pendanaan. Tapi satu hal yang membuat khasanah tradisi itu jebol dari akarnya oleh derasnya serbuan tontonan hiburan yang disiarkan oleh media elektronika, yang sejak periode Repelita kedua-ketiga memasuki rumah tangga, dan menciptakan jarak warga dengan dunia tradisi. Kasus Ludruk di wilayah Jatim menjadi bukti konkrit, seperti di Jombang, Malang, Surabaya dan kota-kota sekitarnya satu persatu grup ludruk bertumbangan. Walaupun satu dua ada yang bertahan, dan itupun dengan kondisi yang jauh memadai. Usaha teve lokal untuk mengangkat ludruk, ketoprak dan wayang orang ke dalam sajiannya, tak cukup untuk kembali mengukuhkan posisi teater tradisi yang pernah berjaya pada periode kolonial sampai dengan awal rezim Orde Baru. Ada yang menarik pada periode rezim Orde Baru, yakni dua hal yang membuat teater tradisi yang identik dengan kesenian rakyat itu kian surut. Pertama politik kebudayaan rezim Orde Baru yang mengikis teater tradisi dari khasanah politik nasional berkaitan dengan praktek politik kebudayaan Orba yang menganggap ludruk identik dengan Lekra atau LKN, organisasi kebudayaan yang dekat dengan PKI dan PNI Sukarno. Kedua melalui media elektronika tercipta sentralisasi berita dan siaran yang mengontrol khasanah tradisi dan menciptakan hilangnya watak keberagaman dari teater tradisi. Media elektronika ini sekaligus juga melibas melalui konten yang bersifat hiburan, yang menciptakan jarak, yang semula tontonan hadir di tengah tengah masyarakat, kini hadir di ruang- ruang tamu. Pada sisi lainnya, Golkar melalui organisasi keseniannya, Karsa (koordinator artis safari) melakukan kontrol kepada grup yang tak sejalan dengan politik kebudayaan Golkar.

Foto dari dokumentasi Ludruk Karya Budaya

Diantara sengkarut politik kebudayaan yang cenderung menyeragamkan, dan kontrol terhadap berbagai jenis kesenian, salah satu grup ludruk berdiri pada tahun 1969 di Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dengan nama Karya Budaya. Pendirinya, Kamari, Bersama saudara kandungnya, Naswan yang kondang dipanggil “Pak Ceker”. Ada orang yang pernah menafsirkan nama “Karya Budaya” mungkin dekat dengan arus Golkarisasi yang terjadi disemua sektor kesenian tradisi di daerah khususnya di perdesaan. Pada periode 1970-an arus politik dengan massa mengambang (floating mass) yang diterapkan oleh rezim Orba dalam kaitannya dengan pemilu 1972-73 dan 1977-78, dan keseniana tradisi menjadi pelatuk strategis dalam kampanye. Pada konteks yang lain, kesenian tradisi yang juga makin tergantung kepada proses perizinan berhubungan dengan kontrol politik, namun pasar kesenian masih lumayan berjalan.

Dalam konteks zaman itulah Ludruk Karya Budaya menancapkan pengaruhnya khususnya di sekitar Kabupaten Mojokerto. Sampai dengan tahun 1990-an awal, 20-an tahun di bawah pengelolaan Kamari, Ludruk Karya Budaya menjadi icon di wilayahnya, diantara persaingan puluhan grup yang ada di Jawa Timur. Tahun 1993 Kamari meninggal dunia, dan pengelolaan digantikan anaknya, Eko Edy Susanto, yang pada tahun-tahun berikutnya kondang dipanggil “Edy Karya”, yang identik dengan Ludruk Karya Budaya. Pada usia 35 tahun yang masih belia dalam hitungan dunia tradisi, Edy Karya membentuk suatu manajemen dengan pengelolaan yang lebih moderen dan didukung oleh pengelolaan artistik dalam mengikuti zaman, Ludruk Karya Budaya melintasi wilayahnya meluas ke bagian Barat Jatim. Yang paling menarik, Edy Karya memiliki kemampuan menciptakan jejaring pergaulan antar seniman grup ludruk dan seniman non-tradisi. Rumah keluarga di Desa Canggu. Seperti beberapa kali kunjungan saya beberapa tahun yang lalu, selalu terbuka dan disitulah berbagai kalangan seniman bertemu. Mungkin jejaring itu menjadi bagian dari kehidupan Edy Karya, yang juga menjabat sebagai Kasi Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, disamping sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Mojokerto. Keluwesan pergaulan dan kejembaran pemikiran menjadikan Edy Karya sosok sebagai nara sumber bagi kaum seniman muda khususnya yang ingin mengetahui dunia ludruk.

Foto dari dokumentasi Ludruk Karya Budaya

Pada bagian awal saya memberikan gambaran selintas tentang jatuh bangun dunia teater tradisi. Salah satu masalah teater tradisi terletak pada diskontinyuitas bukan hanya karena serbuan media elektronika, tapi juga ketaksinambungan pengelolaan. Bukan satu dua grup yang akhirnya hilang dari peredaran, tapi puluhan dan bahkan ratusan yang terjadi di berbagai wilayah di nusantara. Ketaksinambungan pengelolaan dari generasi awal kepada generasi berikutnya dikarenakan relasi sosial yang kian renggang antara pengelola muda dengan seniman sepuh. Tapi hal yang utama, karena generasi pengganti tak cukup memiliki bekal tata kelola dalam aspek manajerial yang juga diiringi oleh ketakmampuannya dalam perspektif dan praktek artistik. Dalam konteks inilah Edy Karya berbeda. DNA kesenian yang dimilikinya tak hanya diterima sebagai bakat karena keturunan. Edy Karya menggali dari berbagai sumber yang ada bukan hanya dari lingkungan keluarga, dari pamannya yang masih hidup dan pelaku senior yang selalu ikut mendukungnya, juga menggali dari kalangan akademisi. Pergaulannya yang luas yang membuat Edy Karya dengan gampang menangguk, menggali sumber pengetahuan dari berbagai kalangan, seperti dirinya dengan murah hati membagi pengetahuannya kepada pelaku ludruk yunior melalui Pondok Jula Juli bagi mereka yang ingin mendalami dunia ludruk. Itulah makanya Edy Karya melalui tata kelola yang terbuka dalam aspek sosial ekonomi dan artistik bisa dengan gampang meluaskan jejaring grupnya.

Foto dari dokumentasi Ludruk Karya Budaya

Dalam pergaulan saya secara selintas dengan kalangan ludruk dan bertemu dengan banyak pelaku dunia panggung tradisi, jarang saya menemui sosok seperti Edy Karya yang bukan hanya bisa menjelaskan pengalaman secara personal melalui pengetahuannya yang luas, tapi juga bisa menguraikan melalui pendekatan teoritik dari hasil bacaannya. Menurut saya, Edy Karya merupakan sosok intelektual organik, disamping sebagai seniman, sutradara dan manajer yang membangun dunia kesenian berdasarkan suatu proses interaksi antara pengalaman personal dengan penggaliannya kepada kerangka teoritik, dan menciptakan suatu kerangka berpikir yang otentik. Hal ini sangat jarang kita bisa temui dalam jagat tradisi masakini. Satu hal yang secara teknis dalam dunia informasi, Edy Karya sangat sadar posisi dan fungsi media sosial, dan melalui media itu Ludruk Karya Budaya dihadirkan dalam rangkaian informasi dan menciptakan suatu citra tentang kehadiran dunia tradisi di tengah tengah masyarakat perkotaan yang terus berubah. Kesadaran itu membuktikan bahwa Edy Karya bukana hanya well information dalam penyebaran dan sadar benar bahwa ada khalayak dari lapisan sosial yang perlu dijangkau melalui media sosial. Bagaikan seorang sosio-antropologis dan pakar dunia pertanian, Edy Karya sangat memahami peta waktu dan jadwal tentang kapan suatu wilayah sedang masa panen, dan masa itu identik dengan dunia perkawinan, dan sangat mengetahui di mana suatu desa akan melakukan upacara. Peta waktu dan jadwal peristiwa perdesaan bagaikan ditelapak tangannya, dan seorang-dua staf nya akan mengalihkannya kepada lembaran kalender yang diberi tanda. Seiring dengan tanda di kalender berwarna merah itu pula kunjungan permintaan manggung berdatangan, dan kalender dengan tanggal yang pasti diberi contreng berubah warna hijau atau biru.

Kamari, Pendiri Ludruk Karya Budaya, ayah dari Edy Karya

Jika kita mengunjungi rumah Edy Karya yang rasanya selalu terbuka selama 24 jam, pada ruang tamu terdapat beberapa kalender yang dipenuhi dengan coretan warna warni pada kotak angka penanggalan, disitulah kita mengetahui kapan grup Ludruk Karya Budaya manggung. Pada musim manggung, hanya ada satu dua hari yang tanggal yang tak diberi tanda dalam sebulan. Bulan berganti bulan panggung terus berjalan. Dalam kaitan inilah Edy Karya menjadi fenomenal: saya bisa menyatakan dengan gamblang bahwa Edy Karya menjadi bukti yang paling konkrit dalam kaitannya pergantian generasi grup teater tradisi yang paling berhasil, bahkan setelah orangtuanya mewarisi Ludruk Karya Budaya, dan Edy Karya meneruskan. Kalender di ruang tamu menjadi bukti dan saksi yang sahih tentang keberhasilan, bahwa tanggapan dan manggung di berbagai perdesaan dan ruang pertunjukan lain. Ratusan pertunjukan dalam setahun dan intensitas pertunjukan itu pula yang membuat grup Ludruk Karya Budaya menjadi seperti magnit bagi pelaku ludruk, dari yang magang sampai dengan pelaku profesional.

Jika saya kongko dengan Abah Edy, panggilan populer untuk Edy Karya, saya teringat dengan Pak Siswondo, tokoh legendaris dunia ketoprak pendiri grup Siswo Budoyo dari Trenggalek, atau Bu Suci dari Pati, dan Agil Ali, “gusti allohe ketoprak” ungkap warga Pantura Timur Jateng sampai dengan Blora, Purwodadi. Mereka menjadi sumber pengetahuan dalam dunia panggung tradisi yang sangat memahami jagat yang dikelolanya namun tak mampu menahan derasnya zaman diantara praktek politik kebudayaan lokal yang tak memiliki sensifitas kepada posisi dan fungsi sosok tradisi. Hal yang sama sesungguhnya kita saksikan dalam dunia akademis, kampus pendidikan kesenian yang narsis yang bersibuk dengan kajian, mengutak-atik hafalan teori tapi kehilangan kesadaran sejarah sosialnya yang paling nyata.

Jam pada laptop saya menunjukan pergantian hari dan tanggal. Belasan jam yang lalu, pagi hari menjelang siang sekitar jam 11.00, saya mendapatkan kiriman WA dari kenalan baik saya di Mojokerto, Jabbar Abdullah, yang dalam sepuluh tahun lebih terakhir ini banyak terlibat dalam manajemen dan pendokumentasian Ludruk Karya Budaya. Berita Jabbar yang dikirimnya membuat saya terhenyak, Abah Edy meninggal dunia karena komplikasi yang diderita sejak beberapa bulan terakhir. Wafat pada tanggal 17 September, Selasa Pahing, 2024, jam 10.15.

Innalillahi Waina Illahi Rojiun.

Studio Plesungan, Plesungan, Karanganyar, 18 September 2024

—-

*Halim HD, networker kebudayaan