Perihal Polemik Chattra: Sebuah Usaha Memaknai Ulang Filosofi Stupa

Oleh Stanley Khu

1¹

Dalam pengertiannya yang paling sederhana, sebuah stupa Buddhis adalah gundukan batu tempat menyimpan relik dan sekaligus penyimbol batin Buddha. Tapi, pengertian sederhana ini berisiko mengalihkan kita dari aspek simbolik dan filosofis stupa, yakni stupa sebagai simbol Dharma dan keadaan tercerahkan seorang Buddha.

Di India masa pra-Buddhis, jasad para raja dan tokoh besar disimpan dalam sebuah gundukan tanah yang sirkuler dan rendah (tumuli), serta dikitari pagar batu untuk menarik batasan jelas antara area sakral dan profan. Dalam Mahaparinibbana Sutta, ketika Buddha ditanya apa yang mesti diperbuat dengan jasadnya ketika dirinya kelak meninggalkan dunia ini, beliau kemungkinan membayangkan tumuli – sebagai purwarupa bagi stupa – saat memberikan jawabannya. Setelah kremasi Buddha, relik beliau dibagi menjadi 8 bagian dan masing-masing disimpan dalam sebuah stupa. Dua pot (kumbha) tempat mengumpulkan relik dan abu sisa kremasi juga diperlakukan dengan cara yang sama. Kelak di kemudian hari, salah satu upaya Ashoka dalam menyebarkan Buddhisme adalah membuka 10 stupa ini dan mendistribusikan isinya ke dalam ribuan stupa baru di seluruh India. Dengan cara inilah pemujaan stupa menjadi populer. Meskipun nantinya muncul pula pemujaan patung Buddha pada abad ke-2 M, stupa tetap menjadi salah satu objek pemujaan paling populer dalam tradisi Buddhis.

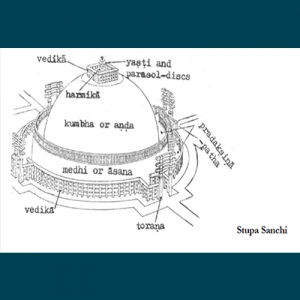

Salah satu stupa India periode awal yang masih eksis dan terjaga sampai sekarang adalah stupa di Sanchi, India tengah. Pertama kali dibangun oleh Ashoka, stupa ini terus mengalami pembesaran dan perombakan sampai abad ke-1 M. Empat gerbang masuk (torana) stupa ini dibangun antara kurun abad ke-1 SM dan 1 M untuk menggantikan torana sebelumnya yang terbuat dari kayu. Eksistensi torana secara simbolik menempatkan stupa pada percabangan empat ruas jalan, salah satu prasyarat pembangunan stupa sebagaimana dianjurkan dalam Mahaparinibbana Sutta. Kemungkinan, torana berfungsi untuk menunjukkan keterbukaan dan universalitas ajaran Buddha, yang mengundang semua pihak untuk datang dan membuktikan sendiri kebenaran ajarannya, atau bisa juga sebagai simbol dari cinta yang dipancarkan kepada para makhluk di seluruh penjuru.

Mengitari stupa Sanchi sekaligus menghubungkan keempat torana adalah pagar batu (vedika), yang awalnya juga terbuat dari kayu. Vedika berfungsi untuk menandai batasan dari situs yang didedikasikan bagi stupa sekaligus jalur untuk pradaksina, yang secara harfiah bermakna ‘tetap di kanan’ dan merupakan tindakan menghormati stupa atau objek pemujaan lain dengan cara mengitarinya searah jarum jam sebanyak jumlah tertentu.

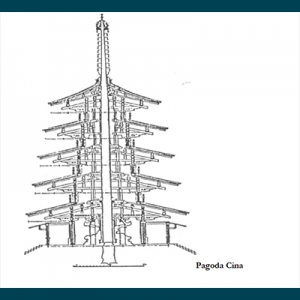

Dari jalur pradaksina utama, individu bisa naik tangga ke jalur kedua, juga dipagari vedika, yang dirujuk oleh Divyavadana sebagai undakan (medhi) atau oleh sumber Sinhala sebagai takhta (asana). Medhi atau asana berfungsi untuk meninggikan badan utama stupa agar tampak layak sebagai objek penghormatan. Di stupa-stupa periode berikutnya, medhi atau asana bahkan digandakan menjadi serangkaian teras untuk semakin meninggikan lagi status terhormat stupa. Teras-teras inilah yang kemungkinan berkembang menjadi atap-atap bertingkat dari stupa model Asia Timur, yang jamak dikenal dengan nama pagoda.

Komponen paling mencolok dari stupa adalah kubah solid yang terdapat di dasarnya, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan relik. Rujukan baginya, baik dalam tradisi Sinhala, Sanskerta, dan Tibet, adalah pot (kumbha). Rujukan ini mengingatkan pada Mahaparinibbana Sutta, yang mengatakan bahwa relik Buddha disimpan dalam kumbha sebelum didistribusikan. Jadi, kumbha dalam konteks stupa adalah perpanjangan yang lebih monumental dari kumbha dalam konteks ketika relik Buddha dikumpulkan selepas kremasi. Selain kumbha, kubah stupa juga dirujuk, misalnya dalam Divyavadana, sebagai telur (anda), yang bermakna bahwa ibarat telur yang mengandung potensi pertumbuhan, upaya bakti pada stupa juga akan menjamin pertumbuhan spiritual individu.

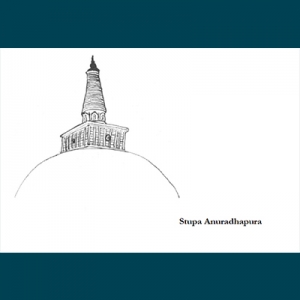

Di Stupa Sanchi, juga bisa dilihat keberadaan tiang (yasti) dengan tiga cakram di atasnya. Cakram-cakram ini mewakili payung seremonial (chattra), yang merupakan simbol kebangsawanan India kuno dan masih dipakai sampai sekarang, misalnya di Thailand, untuk upacara yang berkaitan dengan raja. Di Tibet, chattra juga dipakai untuk memayungi Dalai Lama – dalam kapasitasnya sebagai pemimpin agama maupun sekuler – dalam berbagai upacara penting. Jadi, dengan menempatkan chattra di atas stupa, gagasan yang hendak disampaikan adalah kedaulatan Buddha – yang memang berkasta ksatria dan calon raja – berikut ajarannya. Dalam Mahavamsa, turut dikisahkan bagaimana raja Dutthagamani dari Sri Lanka abad ke-2 SM menempatkan chattra kerajaan di atas stupa di Anuradhapura sebagai simbol kedaulatan stupa ini atas Sri Lanka.

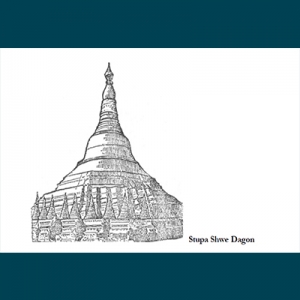

Tiga cakram-payung di Stupa Sanchi bukan model tunggal untuk menyimbolkan chattra, karena dalam evolusi arsitekturnya jumlah chattra akan bertambah sebagai penyimbol semakin besarnya kehormatan yang diberikan. Terkadang, penambahan jumlah ini akan menciptakan sebuah model kerucut, seperti yang tampak di stupa di Anuradhapura saat ini. Evolusi lebih lanjut dari model ini bisa dilihat pada Stupa Shwe Dagon di Rangoon kurun abad ke-14 sampai 16, di mana kubah yang berbentuk genta menyatu dengan kerucut di sisi atas, dan berhubung kerucut ini kini tak lagi mengesankan serangkaian cakram-payung, sebuah chattra besar terpisah yang terbuat dari logam pun ditempatkan di puncaknya.

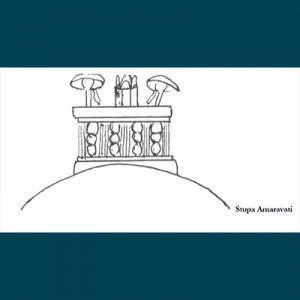

Pada stupa Sanchi, dan juga mayoritas stupa lainnya, ada satu komponen penting yang tidak kelihatan karena tersembunyi oleh evolusi arsitektural. Komponen ini adalah poros/sumbu pada stupa, yang berupa pilar-pilar kayu dan merupakan corak khas stupa-stupa era Ashoka (misalnya Stupa Amaravati), sebelum kelak digantikan oleh pilar batu. Awalnya, poros/sumbu berupa pilar kayu ini ditempatkan di atas kubah stupa, dengan yasti dan chattra sebagai objek terpisah. Tapi, ketika kelak kubah stupa diperbesar, poros/sumbu ini menjadi tertimbun di dalam, dan yasti ditempatkan di atasnya seolah sebagai perpanjangannya.

Dalam Divyavadana, terdapat rujukan pada ‘yupa-yasti’ yang ditanam di puncak stupa, yang menyiratkan bahwa poros/sumbu dikenal dengan nama yupa. Menariknya, yupa juga tercantum dalam Weda untuk merujuk pada pilar kayu tempat binatang diikat untuk dikorbankan kepada para dewa. Yupa dalam Weda juga memiliki bentuk yang sama dengan poros/sumbu berupa pilar batu pada stupa Buddhis Sinhala kuno. Penjelasan bagi kesamaan ganjil ini – yakni antara tradisi pengorbanan binatang dalam Brahmanisme dan tradisi ahimsa dalam Buddhisme – bisa ditemukan dalam asumsi bahwa stupa Buddhis awal kemungkinan dibangun oleh kaum Brahmana yang telah menjadi Buddhis. Buktinya, ekskavasi Stupa Gotihawa, tempat Ashoka menempatkan salah satu pilar legendarisnya, menemukan tulang-belulang binatang di dasar poros/sumbu stupa, yang dulunya menjadi tempat menaruh yupa Wedik. Stupa-stupa Buddhis paling awal tidak memiliki yupa, kemungkinan karena Buddhisme belum cukup berkembang selama kurun abad ke-5 dan 4 SM untuk memungkinkan konversi situs Brahmana menjadi situs Buddhis. Dengan semakin tenarnya Buddhisme, adalah masuk akal bagi stupa untuk dibangun di sekitar yupa Wedik. Inilah yang menjelaskan kenapa stupa di era Ashoka memiliki komponen berupa pilar kayu, sebelum kelak berganti menjadi pilar batu.

Asosiasi yupa Buddhis dengan yupa Wedik juga mengandung makna simbolik tertentu, terutama perihal makna dari ‘pengorbanan.’ Dalam Kutadanta Sutta, Buddha ditanya seorang Brahmana tentang bentuk ‘pengorbanan’ terbaik yang bisa dilakukan individu. Alih-alih merujuk pada ritual berdarah yang dilakukan Brahmana, Buddha menjawab bahwa pengorbanan terbaik adalah melakukan kebajikan seperti berdana, melatih sila, menjalankan meditasi, dan sejenisnya; lebih lanjut, dikatakan bahwa tiap tahapan dalam jalan Buddhis adalah ‘pengorbanan’ untuk meraih tujuan tertinggi: pencerahan. Dalam Milinda-panha, biksu Nagasena yang menjadi salah satu tokoh utamanya dikatakan terlibat dalam banyak aktivitas Dharma, salah satunya adalah “menegakkan yupa Dharma.” Yupa dalam konteks ini dipakai sebagai kiasan bagi Dharma. Dalam konteks Asia Timur, yupa juga merupakan komponen penting bagi pagoda. Buktinya, tidak ada bangunan Cina pra-Buddhis dengan komponen yupa, dan ini membuktikan bahwa yupa di pagoda terinspirasi dari stupa India.

Demikianlah uraian ringkas tentang komponen arsitektural stupa dan penyimbolan filosofis yang dikandungnya. Tapi berhubung isu utama yang hendak diangkat kali ini adalah soal chattra, maka ada baiknya disodorkan lagi beberapa poin tambahan perihal chattra.

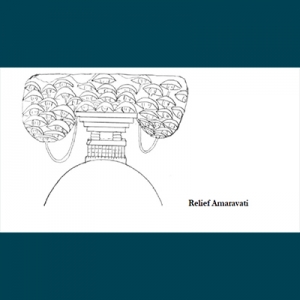

Penggunaan chattra sebagai simbol kebangsawanan kemungkinan berasal dari adat kuno di mana raja-raja Asia Selatan duduk di bawah naungan pohon suci, di tengah-tengah rakyatnya, untuk mengurus pemerintahan. Di sini, pohon suci berubah makna menjadi simbol kedaulatan, dan ketika raja mesti berpindah-pindah di wilayah kekuasaannya, fungsi pohon pun digantikan oleh chattra yang lebih fleksibel, yang tak hanya meneruskan simbol kedaulatan dan perlambang status raja tapi sekaligus juga merupakan perpanjangan dari pohon suci. Buktinya adalah sebuah relief abad ke-2 SM dari Amaravati yang melukiskan sebuah stupa dengan sebatang pohon yang dedaunannya berbentuk chattra.

Gagasan bahwa chattra adalah perpanjangan dari pohon suci juga ditunjukkan oleh fakta bahwa di Burma, chattra terkadang dipuja sebagai simbol pohon Bodhi, dan pada chattra logam di atas stupa terkadang menggantung dedaunan Bodhi mungil yang terbuat dari kuningan. Jadi, meski secara umum stupa dipuja karena relik yang disimpan di dalamnya, monumen stupa sendiri juga berfungsi sebagai sumber inspirasi karena aneka komponen penyusunnya bersatu-padu sebagai sebuah manifesto spiritual dan filosofis.

Batin tercerahkan Buddha disimbolkan oleh chattra (selaku simbol pohon Bodhi), yang menjulang melampaui dunia para dewa dan manusia. Pelampauan yang disimbolkan chattra ini punya konotasi kebangsawanan, karena Buddhisme sendiri jamak diasosiasikan dengan simbol atau ungkapan seperti ‘takhta’ (kepala biara dalam tradisi Buddhisme Tibet dinamakan pemangku takhta) dan ‘raja’ (sarjana-sarjana terbesar dalam tradisi Buddhisme Tibet, semisal Je Tsongkhapa, lazim dirujuk sebagai raja Dharma).

Simbolisme ini menunjukkan bahwa batin yang tercerahkan muncul dalam dunia melalui proses perkembangan spiritual yang diwakili oleh anda selaku simbol potensi pencerahan. Dharma sendiri, yang diwakili oleh yupa, menyimbolkan jalan yang menuntun kita keluar dari dunia para dewa dan manusia untuk menuju pencerahan, yang diwakili oleh chattra di bagian teratas stupa.

Dalam salah satu tuturan paling populer Buddha, yang ditujukan pada Vakkali, dikatakan bahwa “Dia yang melihat Dharma melihat diriku, dan dia yang melihat diriku melihat Dharma.” Ini sekali lagi menegaskan bahwa stupa (teknisnya: yupa stupa), selaku objek utama pemujaan Buddhis, tidak seharusnya hanya dilihat sebagai tempat menyimpan relik belaka, tapi juga sebagai penyimbol Dharma itu sendiri, atau Buddha dalam wujud Dharmakaya. Penyamaan simbolik antara stupa dan Buddha faktanya tercantum dalam Winaya-winaya awal, di mana stupa memiliki propertinya sendiri (tanah dan objek persembahan yang terpisah), yang menyiratkan bahwa stupa bukan sekadar monumen batu yang mati, tapi juga perpanjangan dari sosok Buddha historis. Dan karena stupa adalah sama dengan Buddha, maka memayunginya dengan chattra, seolah ia adalah makhluk hidup, adalah tindakan yang wajar, dan justru menunjukkan bahwa penghormatan pada Buddha tetap berlangsung bahkan setelah tubuh fisik beliau sudah tidak ada di dunia.

Sebuah studi terbatas di kawasan Ghat Barat – meliputi daerah seperti Bhaja, Ajanta, Aurangabad, Kanheri, dst. – telah berhasil mengidentifikasi keberadaan 15 stupa yang semuanya dilengkapi chattra, baik yang terbuat dari kayu atau batu. Ghat Barat hanya sebuah sampel kecil karena tak lebih daripada satu titik lokasi di ujung barat dataran tinggi Dekkan, dan sama sekali tak bisa dibilang mewakili anak benua India. Namun, poin yang hendak disampaikan di sini adalah: sungguh tidak sulit untuk memahami fakta bahwa chattra adalah keniscayaan bagi eksistensi sebuah stupa, dan sungguh tidak sulit untuk bepergian ke pelosok India mana pun dan menemukan bukti keberadaan chattra – tidak hanya arkeologis, tapi juga historis, sosiologis, antropologis, dan yang paling penting, filosofis – pada sebuah stupa.

2²

Setelah paparan panjang lebar tentang komponen arsitektural stupa dan makna filosofisnya (bahkan meski tanpa kandungan relik), kini kita bisa beralih ke isu yang lebih kontekstual dan di depan mata: polemik seputar ada atau tiadanya chattra pada Candi Borobudur. Ada banyak pro dan kontra terkait pemasangan chattra di stupa induk Borobudur, dan dalam posisi tulisan ini yang berusaha mewakili pihak yang pro, maka idealnya beberapa poin argumen dari pihak yang kontra akan dijabarkan untuk lantas diselidiki dasar pembenarannya.

Pertama, argumen bahwa pemasangan chattra di Borobudur berisiko melanggar etika pemugaran candi. Maksudnya, berhubung tidak ada bukti yang cukup meyakinkan mengenai keaslian hasil rekonstruksi chattra yang dulu dilakukan Theodoor van Erp, dan berhubung tidak ada rekaman gambar saat Borobudur pertama kali dipugar, maka disimpulkan bahwa pemasangan chattra tidak kontekstual. Kedua, argumen bahwa bentuk chattra stupa di situs-situs Buddhis bervariasi menurut aspek lokalitas. Maksudnya, fakta bahwa tidak ada candi Buddhis di Indonesia yang memiliki chattra kemungkinan besar disebabkan oleh variasi kearifan lokal tiap-tiap kebudayaan, sehingga ketiadaan chattra mungkin valid adanya. Ketiga, argumen bahwa stupa induk Borobudur bukan stupa relik ataupun stupa Tantra. Maksudnya, secara tersirat ingin dinyatakan bahwa berhubung tidak ditemukan relik saat pemugaran Borobudur, tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa stupa induknya adalah stupa relik, dan berhubung Borobudur bukan monumen Tantra, tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa stupa induknya adalah stupa Tantra – dua asumsi ini pada gilirannya menuntun ke kesimpulan bahwa stupa Borobudur kemungkinan adalah makam kosong yang tidak perlu dipayungi chattra. Keempat, argumen bahwa ada atau tiadanya chattra tidak berpengaruh pada ketenaran dan keagungan Borobudur. Maksudnya, Borobudur dalam keadaannya saat ini – tanpa chattra – sudah setenar dan seagung yang bisa dibayangkan dan diharapkan orang-orang.

Perihal argumen pertama, bila yang dipermasalahkan adalah keaslian hasil rekonstruksi seorang sarjana asing non-Buddhis, maka ini justru berisiko membuat kita luput dari isu yang jauh lebih penting (bahkan terpenting): bahwa secara historis dan filosofis, sebuah stupa memang sepatutnya dihiasi chattra di atasnya. Dalam stupa Buddhis, chattra adalah simbol dari pohon Bodhi tempat Buddha bernaung ketika berjuang meraih pencerahan. Jadi, stupa sebagai simbol batin tercerahkan Buddha sudah sepatutnya dinaungi chattra. Hasil rekonstruksi van Erp boleh jadi tidak asli atau akurat, tapi apakah fakta ini mesti menuntun kita pada kesimpulan untuk sekalian saja membongkar habis filosofi stupa demi tuntutan etika disiplin keilmuan? Kalaupun memang pemasangan chattra rekonstruksi van Erp dinilai tidak etis, maka tidak menaruh chattra pada sebuah stupa faktanya adalah keputusan yang jauh lebih tidak etis lagi, karena apa yang dipertaruhkan di sini adalah bangunan pemikiran Buddhisme itu sendiri. Andaikan kelak di masa depan temuan baru bakal membenarkan ketidakaslian chattra van Erp, maka chattra lama tinggal diganti dengan yang baru (dan lebih asli). Namun, tidak memasang chattra di Borobudur semata demi menunggu momen akbar itu tiba sungguh merupakan distorsi atas tradisi Buddhisme. Langkah terbaik untuk menengahi isu ini adalah tidak lagi menumpukan keputusan final terkait chattra pada satu pihak saja (ilmuwan/akademisi), tapi juga mulai merangkul dan mendengar aspirasi dari pihak kedua yang sama-sama berkepentingan (atau malah lebih besar kepentingannya) terkait isu Borobudur: umat Buddhis di Indonesia. Misalnya, para pemuka agama Buddha di Indonesia bisa diundang untuk menyampaikan perspektif mereka terkait mesti ada atau tiadanya chattra di Borobudur.

Perihal argumen kedua, bila yang dipermasalahkan adalah variasi stupa-stupa Buddhis menurut aspek lokalitas – sehingga kemudian muncul pembenaran tentang tiadanya chattra di Borobudur – maka ini kembali berisiko mengalihkan kita dari isu yang lebih penting. Bila temuan sejauh ini menyimpulkan bahwa tidak ada candi Buddhis di Indonesia yang memiliki chattra, maka ini tidak lantas membuktikan ketiadaan absolut dari chattra, karena ‘temuan sejauh ini’ tidak lain daripada ‘temuan parsial’ belaka. Hakikat ilmu pengetahuan adalah terus berubah dan berkembang. Apa yang tidak tertangkap oleh pengamatan indrawi – entah karena belum mampu ditangkap indra (dalam kasus ilmu alam semisal fisika) ataupun sudah tidak eksis untuk ditangkap indra (dalam kasus ilmu sosial semisal arkeologi) – tidak serta-merta menuntun pada kesimpulan bahwa tangkapan empirik sejauh ini sudah final sifatnya. Soal apakah Borobudur pada era Shailendra abad ke-9 punya chattra atau tidak mustahil untuk dipastikan mengingat kurangnya data yang memadai. Kekurangan data ini membuka ruang probabilitas yang sama antara dua kemungkinan: Borobudur bisa punya chattra dan bisa juga tidak. Bila peluang dua kemungkinan ini adalah setara, maka solusi terbaiknya adalah berpaling ke aspek filosofis dari stupa alih-alih terus berkubang dalam polemik materialnya. Objek material arkeologis, terutama yang religius, tidak dibuat hanya demi objek itu sendiri. Tanda/lambang tidak pernah sepenuhnya simbolik, tapi senantiasa berkelindan dengan seperangkat nilai tertentu (moral, sosial, eksistensial) yang hendak disampaikan. Sebagai tambahan, relief 127-130 dari Karmavibhanga di Borobudur melukiskan sepuluh manfaat dari mempersembahkan chattra. Di sini, andaikan mayoritas umat Buddhis di Indonesia hendak melakukan persembahan yang sama bagi Borobudur, tidakkah tindakan ini, alih-alih dipandang tidak kontekstual, justru sejalan dengan apa yang diajarkan dalam relief-relief Borobudur?

Perihal argumen ketiga, bila yang dipermasalahkan adalah status dari stupa induk Borobudur – relik, Tantra, atau bukan keduanya – maka ini berisiko menjadi sebuah lompatan logika yang mengandaikan sudah benarnya seperangkat asumsi tertentu tanpa butuh penyelidikan lebih lanjut. Pertama, hanya karena saat pemugaran candi tidak ditemukan relik apa pun, ini tidak lantas bisa langsung diartikan bahwa stupa induk Borobudur tidak memiliki relik. Sejak perampungan Borobudur pada abad ke-9 sampai pemugarannya pada abad ke-20, ada rentang waktu 11 abad yang memustahilkan pemastian apakah ada relik di dalam stupa induk Borobudur atau tidak. Seperti halnya kasus chattra, selalu ada ruang probabilitas untuk memperkirakan bahwa relik pernah eksis pada suatu waktu, sebelum kemudian hilang karena satu dan lain alasan. Kedua, perihal penyangkalan Borobudur sebagai monumen Tantra (sehingga otomatis stupa induknya juga bukan stupa Tantra), sangkalan ini bisa dengan mudah dibantah karena bukti materialnya terpampang jelas. Salah satu deretan relief paling terkenal di Borobudur adalah yang berkisah tentang Gandavyuha Sutra. Kisah ini adalah tentang seorang pemuda bernama Sudhana yang mengunjungi puluhan guru untuk mencari jalan pencerahan. Dari sekian banyak guru yang ditemuinya, setidaknya ada tiga sosok yang menarik untuk dibahas dalam kaitannya dengan konteks kali ini: seorang Brahmana bernama Jayosmayatana, seorang dewa bernama Siwa Mahadewa, dan seorang wanita penghibur bernama Vasumitra. Sosok Jayosmayatana dan Siwa Mahadewa menarik karena status unik mereka sebagai dua guru non-Buddhis yang ditemui Sudhana. Pertemuan ini menyiratkan sebuah sinkretisme, yang tak pelak menjadi salah satu corak paling utama dari tradisi Tantrayana sejak awal kemunculannya di India. Ini ditambah fakta bahwa dewa yang muncul dalam Gandavyuha Sutra bukanlah sembarang dewa, melainkan Siwa Mahadewa sendiri, salah satu tokoh utama dalam tradisi Tantra Hindu. Perihal Vasumitra bahkan lebih menarik lagi, karena dikatakan dalam teks bahwa dia mampu membimbing para makhluk ke jalan Dharma melalui belaian dan cumbuan. Pertanyaannya: di tradisi manakah seseorang pernah mendengar bahwa belaian dan cumbuan bisa digunakan sebagai cara menuntun individu ke jalan Dharma selain dalam tradisi Tantrayana, yang memang dipenuhi simbolisasi sejenis? Patut diingat bahwa belaian dan cumbuan dalam konteks Vasumitra bukanlah aktivitas seksual pembangkit nafsu, dan bertolak belakang dengan kesalahpahaman selama ini, Tantrayana juga bukan pembenaran bagi aktivitas seksual. Belaian dan cumbuan dalam konteks ini sepenuhnya adalah upaya-kausalya yang dengan mahir diterapkan Bodhisatwa untuk membimbing para makhluk. Tapi sekali lagi, di tradisi mana lagi simbolisasi macam ini diajarkan selain dalam tradisi Tantrayana? Jadi, relief Gandavyuha Sutra pada Candi Borobudur tak pelak membuktikan bahwa mandala fisik ini, berikut stupa induknya, adalah monumen Tantra.

Perihal argumen keempat, bila yang dipermasalahkan adalah tidak relevannya chattra bagi status agung Borobudur, maka ini berisiko semakin menjauhkan kita dari isu penting di depan mata. Ada atau tiadanya chattra bukan sekadar soal perbandingan lurusnya dengan ketenaran dan keagungan Borobudur (isu ini mungkin lebih relevan buat sektor ekonomi dan pariwisata!). Sebaliknya, ada atau tiadanya chattra adalah soal penghayatan nilai-nilai dalam ajaran Buddha. Keinginan untuk melihat chattra terpasang di atas stupa induk Borobudur bukanlah aksi cari perhatian ataupun dorongan megalomaniak untuk lebih mengagungkan lagi status Borobudur (inilah asumsi yang tersirat dari argumen keempat!). Umat Buddhis yang mendambakan terpasangnya chattra memunculkan niatan ini bukan karena didorong penampilan superfisial yang tujuan akhirnya hanya demi pemuasan kebutuhan egoistik. Sebaliknya, chattra adalah perwujudan konkret dari nilai-nilai Buddhis, seperti halnya usnisa dan urna Buddha bukan sekadar gundukan di ubun-ubun dan sebuah titik di tengah dua alis mata, melainkan simbol dari tanda-tanda utama seorang makhluk agung yang tercerahkan. Jadi, apabila misalnya dikatakan bahwa stupa induk Borobudur tidak perlu chattra untuk menambah keagungannya, maka konsekuensi logisnya adalah sebuah representasi Buddha tidak perlu usnisa dan urna sebagai perlambang bahwa sosok yang diwakili adalah Buddha, dan kaum biksu juga pada akhirnya tidak perlu perangkat jubah untuk dikatakan biksu (karena tata lakunya sudah lebih dari cukup untuk membayangkan keagungan sosoknya!). Dengan demikian, argumen keempat secara tersirat merupakan usaha pembongkaran atas tradisi kebudayaan ribuan tahun untuk lantas menyajikan sisa-sisa hasil bongkaran sebagai artefak yang standarnya ditentukan secara subjektif. Ada atau tiadanya chattra bukan soal selera ataupun persepsi individual tentang kadar keagungan sebuah objek. Umat Buddhis yang melihat sebuah stupa dinaungi chattra akan memampukan dirinya untuk mengaitkan simbolisasi ini dengan hayat dan aktivitas agung Buddha, yang salah satunya adalah meraih pencerahan di bawah pohon Bodhi. Jadi, apabila chattra selaku simbol pohon Bodhi tidak dipasang di atas stupa, ini sama artinya dengan memandang pencerahan Buddha secara parsial – sebuah pencerahan tanpa pohon Bodhi.

Sebagai penutup, stupa bukan sekadar tempat menyimpan relik, tapi juga penyimbol Dharma dan transformasi spiritual bagi individu yang menjalankan Dharma, yang tujuan akhirnya tak lain daripada pencerahan. Ini bukan sekadar asumsi yang mengada-ada ataupun usaha pencocok-cocokan, karena dalam kajian semiotika, lazim dipahami bahwa tidak ada tanda/lambang yang murni bersifat simbolik. Dengan demikian, eksistensi chattra pada sebuah stupa bukanlah soal estetika, formalitas, ataupun simbol demi kepentingan simbolik belaka. chattra ditempatkan di atas stupa karena stupa adalah perlambang batin tercerahkan Buddha, dan pencerahan Buddha mustahil diperoleh tanpa naungan pohon Bodhi, yang dalam konteks stupa disimbolkan oleh chattra. Sebuah stupa tanpa chattra adalah tak ubahnya penihilan dan penyangkalan atas pohon Bodhi, atas situs suci Bodhgaya, dan terutama, atas keseluruhan fondasi ajaran Buddhisme.

Terlepas dari apakah sebuah stupa dalam pengamatan mata telanjang kita saat ini di abad ke-21 memiliki chattra atau tidak, pemahaman yang tepat atas filosofi stupa, dan juga tradisi Buddhisme secara umum, menuntut kita untuk tiba pada kesimpulan bahwa sebuah stupa bukanlah stupa sampai ia dinaungi chattra di atasnya, ibarat pencerahan seorang Buddha bukanlah pencerahan kecuali beliau meraihnya di bawah pohon Bodhi.

———————–

¹Bagian ini, berikut ilustrasinya, bersumber dari makalah Fogelin dan Harvey yang tercantum di Sumber Rujukan.

²Bagian ini adalah komentar dan tafsir tambahan sekaligus personal untuk mengaitkan filosofi stupa dengan polemik terkait pemasangan chattra di Borobudur.

Sumber Rujukan

Fogelin, Lars. 2012. “Material Practice and the Metamorphosis of a Sign: Early Buddhist Stupas and the Origin of Mahayana Buddhism.” Dalam Asian Perspectives 51(2). hlm. 278-310.

Harvey, Peter. 1984. “The Symbolism of the Early Stupa.” Dalam The Journal of the International Association of Buddhist Studies 7(2). hlm. 67-93.

*Penulis adalah Kepala Editor Penerbit YPPLN, alumni Center for the Study of Social System, Jawaharlal Nehru University; pemerhati isu klasik & kontemporer India.

Trackbacks & Pingbacks

[…] Stanley Khu – “Perihal Polemik Chattra: Sebuah Usaha Memaknai Ulang Filosofi Stupa” […]

Comments are closed.