Keberagaman Siasat Dramaturgi FTJ 2025

Oleh: Seno Joko Suyono*

Saya cukup menikmati menonton 15 finalis FTJ tahun ini. Kekuatan tiap kelompok dalam FTJ 2025 lumayan berimbang. Bisa disebut FTJ tahun ini salah satu FTJ yang terbaik lima tahun terakhir. Saya melihat terdapat cukup keragaman estetis yang ditawarkan oleh para sutradara FTJ. Komposisi antara naskah realis yang memainkan tema-tema domestik keluarga dengan naskah yang memainkan tema-tema non-domestik cukup sejajar.

Dari mulai kompetisi di wilayah Jakarta saya melihat cukup ada keinginan yang kuat dari beberapa kelompok untuk mementaskan naskah-naskah non konvesional, katakanlah karya-karya Samuel Beckett. Di wilayah Jakarta Timur misalnya ada dua grup mementaskan naskah Beckett, Waiting for Godot dimainkan Teater Tukang dengan sutradara Syahdan Abo Zaid Hamzah dan Rockbye dipentaskan Sanggar Teater Sarung dengan sutradara Aldila Wiko. Akan halnya di kompetisi wilayah Jakarta Selatan, Merpati performance Laboratory menampilkan adaptasi That Time Again dengan sutradara Abi Muhammad Latif. Meski ketiga kelompok tersebut tak lolos di final, saya melihat ada usaha serius untuk berani mementaskan naskah-naskah non konvensional.

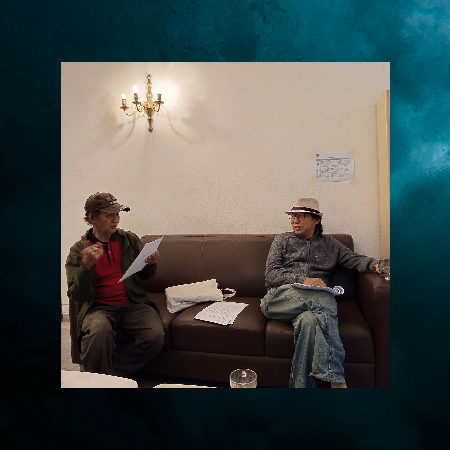

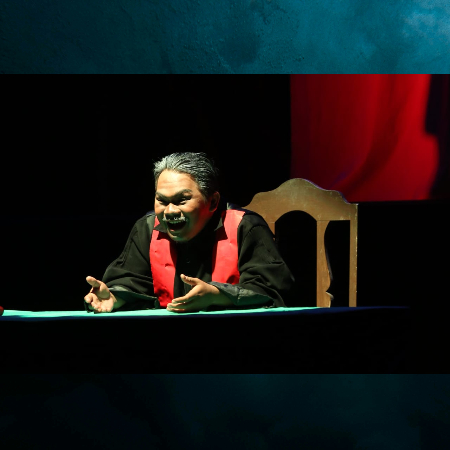

Para Juri FTJ 2025.

Secara umum saya melihat ada tiga gejala yang muncul dalam FTJ 2025 ini. Pertama, terasa ada kegelisahan di antara kalangan sutradara dan para aktor-aktor muda tentang akses persoalan sosial dan ekonomi dewasa ini. Itu tercermin dalam pemilihan naskah-naskah mereka. Seluruh sutradara yang terlibat dalam FTJ kali ini– karena peraturan Dewan Kesenian Jakarta adalah mereka yang berumur 40 tahun ke bawah. Menariknya, rata-rata anggota teater yang pentas kebanyakan adalah anak muda umur 20-an.

Bila kita amati – naskah-naskah yang mereka pilih bukan naskah yang langsung verbal berbicara tentang intrik-intrik politik atau perlawanan masyarakat terhadap kebijakan negara seperti naskah-naskah Rendra: Perjuangan Suku Naga, Mastodon dan Burung Kondor atau Panembahan Reso. Namun naskah-naskah yang mengandung masalah sosial yang related dengan kegelisahan anak-anak muda masa kini. Mereka mampu memaknakan naskah-naskah ini dari perspektif persoalan kaum milineal. Dua naskah babon Arifin C Noer: Tengul dan Sandek Pemuda Kerja misalnya ditafsirkan dua kelompok teater dari perspektif anak muda sekarang. Itu seolah membuat naskah Arifin menemui aktualitasnya kembali. Setidaknya ada 9 naskah (termasuk 2 naskah Arifin di atas) yang memiliki persinggungan dengan masalah sosial politik di kompetisi final 2025 ini. 7 yang lain adalah: Makan Bersama Garuda (Masyarakat Teater), Akses Ditolak (403) Bongkar Muat dari Animal Farm (Marooned Actor Society), The Death of Activist (Insani Teater Cilincing) Musuh Politik (Teater Kas), Terdakwa (Teater Republik), Beo Motinggo (Flaneur Kolektif), Seorang Pria Membawa Tas (Kelompok Sandiwara Mantaka).

Gejala kedua, adanya keberanian dalam FTJ kali ini untuk mengeskplorasi kemungkinan-kemungkinan estetika baru. Terlihat ada usaha pada beberapa grup untuk memcoba memanggungkan naskah-naskah “eksprimen” yang memberikan tuntutan pemanggungan yang lain. Mereka tidak mencari naskah-naskah yang aman dan sudah sering dimainkan, melainkan naskah-naskah dengan struktur dramaturgi yang masih “coba-coba”. Beo Motinggo karya Ibed Suryagama misalnya adalah naskah yang cukup susah dipentaskan. Karena naskah ini bukan sebuah cerita, namun montase dari berbagai teks dan wawancara, mulai teks ceramah ilmiah tentang taksonomi spesies burung, petilan babak sebuah drama, wawancara dengan seorang tokoh, artikel analisis politik. Betapapun demikian kelompok Flaneur Kolektif berusaha menampilkan di panggung dengan pendekatan atau siasat yang cukup jenaka sampai memunculkan burung beo elektrik dan menciptakan robot-robotan untuk merepresentasikan seorang tokoh.

Naskah lain yang unik adalah naskah Bulan di Pipi Drusila (Babak Caligula Yang Hilang) karya almarhum Jei Sobarry Buitenzorg. Naskah ini ingin menonjolkan sosok Drusila, sosok yang menyebabkan kekacauan pikiran Caligula namun justru tak dihadirkan Albert Camus dalam naskahnya: Caligula. Jei ingin menghadirkan Drusila yang tak ada dalam naskah asli Albert Camus. Dalam tradisi dialektis naskah-naskah barat, adalah umum sebuah naskah baru dibuat seorang penulis drama dengan menampilkan sosok tertentu dalam sebuah naskah yang telah mapan. Sosok itu dibuat kisah tersendiri. Ionesco misal pernah membuat naskah Lady Macbeth yang tentunya ia ambil dan kembangkan dari naskah Shakespeare: Machbeth . Penulis naskah post dramatic asal Polandia, Magda Romanska misalnya menulis naskah kontemporer Ophelia Machine yang merupakan tafsir longgar atas Ophelia, kekasih Hamlet dalam naskah Shakespeare. Naskah ini juga merupakan respon atas naskah post dramatic Hamlet Machine karya dramawan Jerman Heiner Mueller. Saya kira naskah Jei bisa diposisikan seperti itu.

Gejala ketiga yang saya lihat di FTJ 2025 ini, adalah munculnya naskah-naskah terjemahan baru yang sangat memberikan kontribusi pada dunia penerjemahan naskah drama Amerika-Eropa. Menurut saya, dunia perteateran kita membutuhkan update terus menerus terhadap naskah-naskah yang kini beredar di Amerika dan Eropa. Pada tahun 70-an dan 80-an sastrawan-sastrawan seperti Asrul Sani, Toto Sudarto Bachtiar, Sapardi Joko Damono aktif melakukan penerjemahan naskah-naskah asing. Mereka tergolong update dengan perkembangan naskah barat dan lalu memilih beberapa yang terkenal untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Tradisi menerjemahkan naskah-naskah realis Amerika-Eropa dalam sejarah teater kita muncul sejak masa ATNI (Akademi Teater Nasional Indonesia). Tapi kemudian setelah kematian mereka, kita kehilangan sosok-sosok yang bisa memberi kita pegangan naskah-naskah (terutama realis) apa yang tengah beredar panggung-panggung teater barat.

Dengan latar demikian, maka adalah bermanfaat sekali saat Sun Community menerjemahkan dan memainkan naskah August: Osage County karya Tracy Letss. Naskah ini adalah naskah pemenang Tony Awards tahun 2007. Setiap tahun di New York diadakan penghargaan untuk pentas-pentas terbaik di panggung Broadway. Yang diberi penghargaan bukan hanya drama musikal namun juga drama realis. Banyak yang tidak mengerti panggung Broadway bukan hanya menyajikan drama-drama musikal tapi juga drama-drama realis.

Saya jadi ingat tahun 2008, atas beaya ACC (Asian Cultural Centre) saya diundang ke New York untuk menyaksikan beberapa drama realis dan musikal di Broadway. Ada beberapa pertunjukan yang membuat saya terkesan. Tatkala saya menonton pentas August Osage County yang disajikan Sun Community, saat adegan Barbara bertengkar dengan ibunya, Violet sampai mereka berdua hampir saling bergelut, tiba-tiba saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri apakah naskah ini yang pernah saya tonton di Broadway 17 tahun lalu itu.

Saya betul-betul lupa. Samar-samar yang saya ingat, pertunjukan realis di Broadway yang saya tonton itu betul-betul kalimat dan dialognya diucapkan seperti dialog sehari-hari serta aktingnya juga akting seperti perilaku sehari-hari, tidak dengan gerak-gerak gesturkulasi yang dibesarkan volumenya. Meski kuping saya tidak cukup memahami dialog-dialog bahasa Inggris pertunjukan, masih membekas adegan-adegan konflik keluarga dalam pementasan itu. Saya ingat sosok ibu dalam pertunjukan yang saya tonton itu adalah seorang ibu alkoholik yang digambarkan sering mabuk dan terhuyung-huyung di rumah.

Penasaran. Saya secara on line berusaha mencari arsip tulisan saya di Tempo – tempat saya bekerja saat itu. Di majalah Tempo edisi 37 tanggal 9 N0vember 2008 saya ternyata menulis artikel berjudul: Mimpi-Mimpi Liar Broadway. Itu laporan saya secara umum beberapa pementasan Broadway yang saya lihat. Di tulisan 17 tahun lalu itu saya menyinggung pementasan August: Osage County. Ternyata benar saya pernah menonton pentas naskah itu di Broadway. Dalam tulisan itu saya menyebut adegan cakar mencakar antara sang ibu Violet dan anak perempuannya Barbara dimainkan oleh Estelle Parson dan Amy Morton. Tentunya nama itu saya dapatkan dari buklet acara saat itu.

Saya cukup merasa kaget juga -17 tahun kemudian naskah ini bisa saya tonton lagi pementasannya di FTJ. Dan dimainkan juga secara natural sehari-hari oleh Sun Community, sebagaimana saya ingat pertunjukan yang saya tonton di New York – namun tidak ingat di Gedung teater mana (dari googling saya menemukan di tahun 2008 naskah itu dipentaskan di Theatre Imperial New York selama 3 jam 20 menit).

Naskah terjemahan lain yang dipentaskan di FTJ adalah naskah Ionesco: The Man with the Bag yang dipentaskan oleh kelompok Sandiwara Mantaka. Kita bisa membedakan dan belajar ada perbedaan strategi menerjemahkan antara Sun Community dan Kelompok Sandiwara Mantaka. Sun Community tak melakukan adaptasi namun memilih menggunakan bahasa anak muda urban sehari-hari. Akan halnya kelompok sandiwara Mantaka melakukan adaptasi tipis-tipis. Kedua taktik strategi ini sama sahnya. Dan kita bisa banyak belajar dari cara menerjemahkan kedua naskah ini.

Tahun depan diperkirakan FTJ makin semarak. Untuk FTJ tahun depan , terdapat perubahan persyaratan peserta oleh Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta. Sutradara peserta FTJ tidak dibatasi lagi umurnya. Sekarang sutradara yang mengikuti FTJ masih dibatasi usianya di bawah 40 tahun. Tahun depan pembatasan umur ini dihapuskan. Itu artinya tingkat kompetisi makin ketat. Para sutradara muda yang tampil luar biasa di FTJ tahun ini di tahun depan akan berkompetisi dengan para senior perteateran Jakarta. Akan terjadi “pertarungan bebas” yang dinamik. Melihat materi pementasan sutradara-sutradara muda FTJ 2025 yang demikian beragam dan banyak menawarkan kemungkinan-kemungkinan estetis saya memperkirakan tahun depan akan terjadi “pertarungan kreativitas” yang sengit. Para teaterawan senior Jakarta di atas umur 40 tahun tidak bisa menganggap enteng adik-adik mereka. Bila tak mengupdate diri, bisa jadi mereka yang tersingkir baik di penyisihan maupun di final.

Demikian pengantar pendek saya. Berikut adalah ulasan-ulasan kecil saya terhadap 15 peserta final FTJ 2025. Tentu pendapat saya bisa berbeda dengan penilaian para anggota juri lain. Keputusan pemenang FTJ adalah hasil dari rembugan dan penilaian bersama semua anggota dewan juri (Saya, Dindon W.S, Edian Munaedi, Tita Salina, Rr Firsty Dewi)

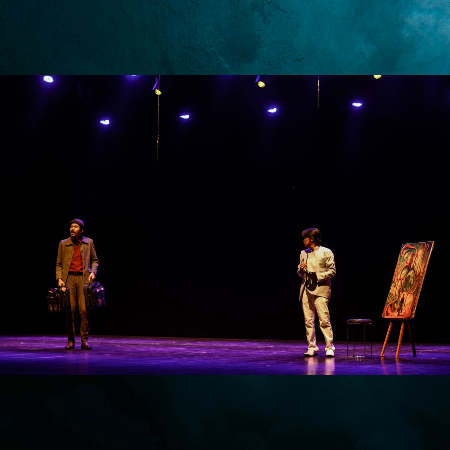

1. Kelompok Sandiwara Mantaka: Seorang Pria Membawa Tas

Kelompok Sandiwara Mantaka. Foto: Jose Riandi.

Ionesco, Kota dan Amnesia

Ionesco dikenal sebagai dramawan yang sering mengeksplorasi komedi hitam dan menyajikan ketegangan antara yang nyata dan tidak nyata. Naskah-naskahnya sering menampilkan realitas yang tak bisa dibaca logis dan bagaimana tokoh-tokohnya mengalami alienasi, keterasingan, kekacauan dan keruntuhan identitas dalam menghadapi paradoks realitas tersebut. Naskah Seorang Pria Membawa Tas adalah naskah Ionesco yang menyajikan hal itu.

Naskah ini kurang seterkenal naskah Badak-Badak ataupun Biduanita Botak misalnya, namun bisa dianggap salah satu naskah Ionesco terbaik yang menyajikan eksprimen hablurnya antara dunia nyata dengan dunia mimpi, dunia ilusi, dunia halusinasi. Dan bagaimanana dua dunia itu terus menerus melakukan konflik yang tak ada penyelesaiannya. Dalam naskah ini secara khusus Ionessco menaruh perhatian soal waktu. Ionesco ingin menampilkan pendapat bahwa waktu sehari-hari bukanlah sesuatu yang linier. Dalam diri seseorang, masa kini, masa lampau dan masa depan bisa datang seketika tanpa urutan di luar nalar.

Gagasan utama naskah ini adalah seorang yang telah puluhan tahun meninggalkan kota masa kecilnya datang kembali ke kotanya. Kota masa kecilnya telah banyak berubah. Ia mengalami amnesia. Ia lupa terhadap segala hal di kota masa kecilnya. Ia lupa lokasi-lokasi yang ada di kotanya. Bahkan ia lupa diri dan riwayat keluarganya. Ia lupa apakah ibu, nenek-kakeknya, istri dan anaknya masih hidup atau tidak. Ia hanya membawa tiga kopernya yang besar kesana kemari dan selalu menjumpai realitas yang membingungkan dari segi waktu. Waktu di masa lalunya ada di masa kini. Mereka yang seharusnya secara logis sudah wafat tetap hidup. Dia kehilangan orientasi waktu. Dia merasa dirinya secara eksistensial antara ada dan tiada.

Sutradara Reza Remon Ghazali mengeksekusi naskah ini dengan tenang (cenderung flat) tanpa “ledakan-ledakan”. Ia agaknya sadar kemampuan teknis keaktoran anggota grupnya tak merata. Ia cukup punya strategi untuk menempatkan mana aktor-aktornya yang masuk ke dalam adegan-adegan kolektif ansambel dan mana yang ditampilkannya dalam adegan duet atau dialog bertiga. Adegan demi adegan disajikan secara hati-hati seperti kronik-kronik kecil perjalanan si pembawa koper keliling kota tanpa perlu ada set-set dan printilan obyek-obyek berlebihan di panggung namun membentuk suatu tenunan.

Garapannya cenderung minimalis. Properti utama bisa disebut sesungguhnya adalah koper yang diseret aktor utama ke sana kemari. Remon dikenal cukup intens mendalami naskah-naskah Ionesco. Tiga kali berturut-turut dalam panggung FTJ dia menyajikan pementasan berdasar naskah Ionesco: Badak-Badak (FTJ, 2024), The Killer (FTJ, 2023), A Stroll in The Air (FTJ 2024). Naskah Badak-Badak ia menggunakan terjemahan Jim Adi Limas. Tiga naskah berikutnya, ia terjemahkan sendiri. Memang tiga naskah Ionesco itu belum pernah diterjemahkan di sini. Remond cukup berjasa memperkaya koleksi terjemahan naskah Ionesco ke dalam Bahasa Indonesia. Ternyata masih banyak naskah-naskah Ionesco yang belum kita kenal.

Ionesco sendiri melahirkan naskah ini karena berusaha merespon dan memberi satir naskah dramawan Perancis seniornya Jean Anouilh : Le Voyageur Sans Bagage (Traveller Without Luggage) yang menjelang tahun 40 an sangat populer dan banyak dibicarakan para kritisi Eropa. Traveller Without Luggage berkisah tentang seorang bernama Gaston, veteran perang dunia yang kehilangan seluruh memorinya akibat trauma perang dan dirawat selama 20 tahun di sebuah rumah sakit jiwa.[1] Ia hanya dikenal sebagai traveller without luggage – seorang pengembara (pasien) yang tidak membawa barang bawaan apapun, tak dikehui identitas dan masa lalunya. Pihak rumah sakit berusaha menelusuri siapa orang-orang yang memiliki hubungan dengan Gaston. Akhirnya keluarga kaya de Renaud mengakui bahwa Gaston sesungguhnya adalah Jacques de Renaud, putra mereka yang hilang di medan perang. Mereka berusaha memulihkan ingatan-ingatan dengan menunjukan foto-foto masa lalunya. Namun ketika potongan-potongan memorinya perlahan muncul , Gaston menyadari bahwa masa lalunya tak indah. Dan ia melakukan resistensi. Ia ingin tetap menjadi laki-laki tanpa identitas, tanpa masa lalu.

Naskah Ionesco ingin memparodikan naskah Jean Anouilh. Ia menciptakan seorang tokoh pengembara yang berkebalikan dengan sosok Gaston tanpa koper di naskah Anouilh selalu membawa kopernya kemana-kemana saat berkeliling dan berhadapan dengan anakronisme waktu kotanya .Ia mengalami anemsia total. Ia lupa identitas bahkan namanya sendiri. Ia tersesat dan hanya ingat bahwa ia lama meninggalkan kotanya dan tatkala tiba lagi di kotanya ia sama sekali tak mengenal denah dan sudut-sudut kotanya. Kota ini sama sekali lain serta secara waktu membingungkan.

Naskah ini sendiri memang menarik untuk diadaptasi. Banyak kemungkinan untuk menafsirkan kota macam apa yang didatangi tokoh Ionesco tersebut. Bisa saja seorang sutradara memahami kota masa kecil sang tokoh tersebut kini telah menjadi sebuah kota yang penuh trauma politik dan kekerasan-kekerasan konflik terus membayangi warganya sehingga masa lalu masih hidup terus menerus di masa kini dan masa depan yang mengkhawatirkan terus disongsong kota tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Israel Horovits, penulis drama Amerika saat mengadaptasi naskah Seorang Pria membawa Tas nya Ionesco. Bila kita baca teks adaptasinya, terasa membumi. Meski dia tidak eksplisit membawa adaptasinya ke konteks politik, namun terasa bahwa kota yang didatangi pria itu adalah kota yang bermasalah. Kota yang sangat birokratis, totaliter dan memiliki sistem yang absurd. [2]

Remon Ghazali secara menarik melakukan adaptasi tipis-tipis terhadap naskah Ionesco ini. Adegan awal tatkala sang tokoh pembawa koper baru datang dari Belanda ke kota masa kecilnya dan bertemu dengan seorang yang tengah melukis sesungguhnya sebuah adegan kunci. Tahun kedatangannya itu bukan tahun 1998, namun pelukis itu mengatakan: “Tidak-tidak, sekarang tahun 1998 , Angin tahun 1974 masih berhembus ke mereka…” sembari menunjuk ke arah demo-demo tahun 1998 di sebrang Sungai Ciliwung (aslinya Sungai Seine, Paris). Di sini adaptasi Remon menjadi menantang. Sang tokoh datang ke Jakarta sesudah tahun 1998 namun ternyata Jakarta belum beranjak dari tahun 1998 – peritiwa-peristiwa kekerasan politik 1998 masih berlangsung . Bahkan kekerasan-kekerasan politik sebelum 1998 di Jakarta juga masih bisa dilihat. “Lihat di sana pada tahun 1965,” kata sang pelukis lagi menunjuk kerusuhan lain di sebrang Ciliwung . Itu artinya selain kerusuhan 1998, Jakarta yang didatangi oleh sang pengembara berkoper itu masih memperlihatkan huru hara Malari tahun 1974 dan tragedi pembantaian anggota-anggota PKI 1965 . Untuk menguatkan adegan ini , Remon menyajikan lamat-lamat suara (seperti terbawa angin) teriakan-teriakan kerusuhan dan demo.

Sebuah pembukaan yang sebetulnya punya potensi untuk membumikan naskah Ionesco secara kontekstual. Pembukaan ini mengasumsikan waktu di Jakarta mengalami chaos, Jakarta tak pernah bergeser dari masa lampau yang penuh peristiwa-peristiwa rekayasa pembunuhan rakyat sipil yang mengerikan. Nyawa warga kecil tidak artinya. Segera bisa dibayangkan bila saja Remon mampu mempertahankan “konsep” anakronisme waktu Jakarta yang demikian dari awal sampai akhir pertunjukan, mungkin tafsirnya lebih radikal dari tafsir Israel Horovits. Namun agaknya Remon menurut saya tak bisa mempertahankan secara ketat perspektif yang telah dimulainya. Ucapan-ucapan tentang tahun 1998, 1974 dan 1965 masih hanya sekedar tempelan di awal dan tak meresapi adegan-adegan selanjutnya. Sang tokoh pembawa koper hanya seperti orang linglung yang kesana kemari bingung memahami waktu.

Adegan-adegan seperti ketatnya kontrol paspor oleh petugas imigrasi, ditutupnya kedutaan Belanda, rumah masa kecil sang tokoh pembawa koper yang tinggal rangka tiang-tiang, bunuh diri tiba-tiba seorang perempuan setelah cekcok kecil di telpon umum (salah satu adegan terbaik di pemetasan), rumah sakit jiwa yang dipadati warga kota – semuanya adegan yang longgar tanpa mampu mengimajinasikan kita secara solid akan sebuah kota (dalam hal ini Jakarta) yang penuh trauma kekerasaan dan menjadikan masyarakatnya sakit – mudah bunuh diri tanpa sebab yang jelas. Bunyi-bunyian musik yang bagus juga tak membawa kita ke indikasi sebuah kota kacau karena begitu banyaknya paradoks-paradoks. Suara-suara huru hara, ledakan-ledakan, teriakan-teriakan yang mengemuka di awal tidak diteruskan di adegan-adegan selanjutnya, sehingga kita kehilangan indikasi semiotik – apa yang secara sosiologis tengah terjadi di kota itu.

Bahkan yang agak membingungkan bagi saya, Remon saat menangani masa lalu keluarga sang pembawa koper, pengadegannya lebih mirip pengadegan horor. Sang pembawa koper dikisahkan bertemu dengan ibu, nenek-kakeknya, pamannya. Ia bingung apakah itu real atau tidak. Apakah itu ilusi atau tidak. Ia lupa apakah kakek nenek, ibunya sudah mati apa belum . Oleh Remon adegan keluarga itu dibuat semua mengenakan kerudung misterius seolah hantu-hantu orang mati yang mengejar-ngejar dan menarik-narik sang pembawa koper ke alam gaib mereka. Koor mereka dan cara tertawa mereka persis dengan adegan film-film horror. Adegan ini memang salah satu adegan simbolis yang cukup komunikatif namun membuat saya bertanya mengapa pendekatannya dibuat menyeramkan seolah adegan dunia arwah dan supranatural.

Pertunjukan ditutup dengan sang tokoh berusaha balik ke Belanda dan di lantas pentas hanya tergeletak tiga koper besarnya. Ending ini menyadarkan saya, tas yang menjadi judul drama Ionesco ini sesungguhnya adalah juga subyek yang penting. Ia bisa dimaknai sebagai aktor utama naskah. Dan bukan sekedar aktor pembantu. Ia diseret kemana-mana, tertinggal dimana-mana, ia hilang berkali-kali dan ditemukan lagi. Tas itu bagian dari waktu yang sungsang. Namun dalam pertunjukan Kelompok Sandiwara Mantaka malam itu tas atau koper tak berperan apa-apa kecuali sebagai properti – barang bawaan sang laki-laki amnesia.

2. Masyarakat Teater: Makan Bersama Garuda

Masyarakat Teater. Foto: Jose Riandi.

Meja Makan dan “Realisme Puitis”

Membaca naskah Makan Bersama Garuda karya Y. I Wicastya ini , segera terbayang adegan-adegan realis yang intim seputar meja makam. Fokus naskah ini adalah percakapan di seputar meja makan antara sebuah keluarga yang terdiri anak-anak sulung sampai bungsu yang semuanya telah dewasa mengenai ibu mereka yang telah berumur 80 tahun. Mereka semua ingin membahagiakan sang ibu di usianya yang telah 80 tahun. Mereka ingin membeli rumah baru yang lebih layak ditempati oleh sang ibu. Namun mereka semua mengalami krisis finansial, sehingga cita-cita memiliki rumah baru itu sangat susah terlaksana.

Terbayangkan adegan-adegan dialog akan terjadi di meja makan secara akrab dengan tata desain panggung yang dibuat seperti sebuah interior rumah yang hangat. Sembari mengudap hidangan yang tersaji di meja makan terjadi percakapan kakak-beradik yang penuh usulan-usulan mengenai cara mendapat uang, mencari kesepakatan-kesepakatan yang penuh debat-debat kecil, letupan emosi-emosi dan cek cok cek cok yang tak berkesudahan. Dan bagaimana sang ibu (dimainkan secara Anggun oleh aktris Masyarakat Teater) yang sehari-hari, berada di kursi roda ikut terlibat dengan penuh kasih sayang dan melerai perdebatan-perdebatan mereka apabila terlalu menegangkan.

Namun ternyata eksekusi penyutradaraan Y.I Wicastya di luar dugaan. Dia tidak menampilkan seluruh adegan dengan pendekatan realisme konvensional. Panggung ditata seperti ada pembagian gelap terang yang tidak realistis antara dunia nyata dan tidak nyata. Di bagian depan ada meja. Di situ para anggota keluarga lalu lalang dan melakukan percakapan. Di bagian belakang yang gelap samar-samar terlihat siluet kursi-kursi antik di mana mulanya para anggota keluarga duduk tanpa banyak gerak seperti para panelis peserta kuis yang menunggu giliran dipanggil maju dan baru akan muncul ke depan bila ada porsi dialog untuknya. Di bagian belakang itu terlihat dari atas cahaya lima lampu yang binar terangnya agak temaram menimbulkan kesan pencahayaan suatu tempat hiburan atau suatu studio – pendeknya pencahayaan bukan untuk interior ruang rumah biasa.

Akting yang dilakukan para pemain di seputar meja juga tak menampilkan keakraban. Nyaris tak ada dialog-dialog dan gesturkulasi yang spontan, yang saling mendekat. Intimitas tak dieksplorasi. Umumnya para pemain berjarak saat melakukan dialog. Lampu-lampu juga lebih berupa spot-spot terang yang melakukan pencahayaan sendiri-sendiri kepada tiap aktor. Adegan awal terlihat seperti sebuah adegan berdimensi memori ilusionis. Seorang anak perempuan kecil bermain-main di kolong meja dan bercakap-cakap dengan sang ibu. Tampak adegan itu merupakan adengan ingatan-ingatan sang ibu atas masa bocah anak-anaknya.

Adegan selanjutnya juga menampilkan bloking-bloking tak realis. Tatkala terjadi percakapan antara Dewi dan Tri, Tri melakukan percakapan dengan berdiri di atas meja, sesuatu yang tentunya sangat tak natural dan tak menunjukkan realisme alamiah. Tata rias juga menimbulkan pertanyaan. Wajah Eko sang anak sulung dimake-up putih seperti seorang pantomimer dengan kumis melintang. Wajah Sulis, anak bungsu yang kostumnya seperti anggota geng-geng motor juga disaput putih. Ini menimbulkan pertanyaan tujuannya apa. Apa relevansinya dengan jalan cerita dan adegan-adegan. Pertanyaan yang sama juga dapat ditujukan kepada adanya sosok waitress yang sekali-kali akan muncul ke dalam adegan, Dia jelas bukan sosok pembantu rumah tangga rumahan, namun mirip sebuah pelayan hotel. Ia menggunakan dasi kupu-kupu, kemeja putih rapih dan pantalon hitam. Dia juga di tiap adegan yang dimasukinya memukul nampannya,sampai menimbulkan suara nyaring cempreng seperti suara pukulan canang atau ceng ceng. Apa fungsi waitrtress yang tak realis ini?

Posisi blocking ibu juga dibuat tak alamiah. Tatkala sang ibu undur dari percakapan dia tak exit keluar dari panggung melainkan berada di pojok panggung dan mengamati seluruh pertunjukan drama yang terjadi. Penonton bisa melihat sosoknya dari samping antara gelap dan cahaya. Hanya bagian pahanya saja yang terang. Kesan saya seluruh pengadeganan non realis ini sengaja dibuat sedemikian rupa agar adegan muncul lebih puitis. Konsep lampu yang membagi gelap terang adalah bagian dari itu. Sebuah “realisme puitis” mungkin begitu istilahnya agaknya yang dikejar oleh sang sutradara.

Dalam konsep penyutradaran, lebih lanjut sutradara menyatakan bahwa percakapan dan problem keluarga yang tersaji dalam dialog-dialog naskahnya adalah juga alegori untuk persoalan progam Makan Bergizi Gratis yang tengah dilakukan negara. Pentas ini merupakan sebuah kritik atas progam itu. Namun persoalannya clue yang mempetautkan antara dialog-dialog seputar ibu mereka dan progam makan bergizi gratis itu tak muncul kuat. Bahkan sama sekali penonton tidak bisa terbawa ke gagasan makan bergizi gratis yang penuh cacat.

Memang ada tiba-tiba tanpa sebab sang ibu melontarkan pernyataan mengenai kekhawatirannya akan jatah makan siang anak-anak sekolah. Namun ini membingungkan karena tak diolah kemudian dalam percakapan-percakapan selanjutnya. Pernyataan itu seperti pernyataan lepas yang tak ada kaitannya sama sekali baik dalam pembicaraan sebelum dan sesudahnya. Suatu petnyataan yang ujug-ujug. Sampai akhir pertunjukan kita tak mendapat petunjuk atau indikasi yang kuat bahwa pementasan ini merupakan suatu kritik terhadap progam Prabowo sehingga sampai perlu mencoret kata Bersama dalam Judul pementasan: Makan Bersama Garuda.

Bagian ending menampilkan alegori yang jugasulit dikaitkan dengan kritik terhadap progam Makan Bergizi Gratis . Para anak dalam anggota keluarga itu di bagian akhir mengangkat meja persegi empat itu seperti cara mengangkat peti mati. Beberapa anak melakukan adegan seolah melakukan brosotan, merunduk melangkah di bawah meja umum peti mati itu sebagaimana tradisi masyarakat Jawa untuk menghormati orang yang telah meninggal. Mungkin adegan ini merupakan metafora atas hancurnya atau matinya progam Makan Bergizi Gratis. Tapi apa betul begitu?

3. Teater Saphalta: Tengul

Teater Saphalta. Foto: Jose Riandi.

Versi Lite Tengul Arifin C Noer

Menonton pertunjukan ini saya dihadapkan kepada persoalan yang membuat saya agak dilematik menakar pertunjukan ini. Pertama, saya terkesan dengan bagaimana teater ini mampu mengadaptasi naskah Arifin ke masalah aktual zaman sekarang. Tema lotre yang ada di Tengul diganti dengan tema judi online yang semua proses keikutsertaanya dan kepemenangannya disiarkan melalui telpon genggam. Kultur gadget – sesuatu yang sangat menjadi bagian sehari-hari masyarakat hari ini tampil secara jitu dalam eksekusi pertunjukan Teater Saphata.

Kedua, saya terkesima bagaimana sutradara teater ini mampu membawa remaja “sekampung” sebagai bagian dari pertunjukan. Puluhan remaja itu berperan sebagai remaja-remaja tanggung yang tergila-gila ikut memasang nomer judi dan mengharap keberuntungan mendapatkan kekayaan secara instan. Mereka seolah menguasai areal penonton Gedung Kesenian Jakarta. Hiruk pikuk, bersorak-sorak mereka muncul dari sisi kiri dan kanan penonton. Mereka muncul dari belakang penonton dan berjalan naik ke panggung. Dibawanya warga kampung ikut menjadi sebuah “teater tanpa penonton” atau “teater tanpa batas” bukan pertama kali di FTJ. Almarhum Danarto misalnya di tahun 1987 pernah memuji habis pertunjukan Teater Kubur dengan sutradara Dindon W.S saat mereka mementaskan Kucak Kacik karya Arifin C Noer di ajang FTJ. Dalam resensinya di Kompas, Danarto sampai mengatakan: “ Yang hebat dari grup ini adalah kemampuannya memboyong penonton “sekelurahan”, mengingat banyaknya sampai Gedung Teater Arena penuh. Begitulah penonton dari berbagai lapisan muncul mencolok di gedung. Bapak-bapak safari, ibu-ibu masa kini, ibu-ibu rumah tangga, empok-empok, remaja masa kini , remaja pekerja, penganggur, anak-anak gizi baik, anak-anak dekil, kakak-kakak bayi berjingkrak di pangkuan -semuanya tumpek bleg, semuanya berperan…”

Berkaitan dengan ini Ketiga, saya merasa teater ini mampu secara jujur menampilkan dinamika kolektif dan hasrat remaja milineal di kampung-kampung perkotaan apa adanya. Kebanyakan korban dari judol adalah remaja-remaja usia 20 an. Mereka bukan dari kalangan menengah ke atas, mereka di antaranya pemuda-pemuda tanggung yang mungkin belum mendapat pekerjaan, mereka remaja-remaja putus sekolah, mereka buruh-buruh pabrik, mereka preman-preman kecli parkir, mereka cabe-cabean, mereka mencoba berdagang kecil-kecilan apa saja melalui medsos, mereka serabutan . Mereka semua bagian dari apa yang dalam sosiologi disebut “massa terapung” perkotaan. Massa yang mudah termanipulasi oleh berbagai harapan-harapan palsu.

Keempat, saya menikmati tempo permainan teater ini yang lancar dan tak membuat saya lelah menonton. Durasi sekitar dua jam terasa mengalir, tak membuat mengantuk dan tahu-tahu drama selesai. Dihadirkannya musik gambus yang mengiringi langsung pertunjukan saya kira salah satu faktor yang membuat tontonan ini cukup fresh dari awal sampai akhir. Tatkala melihat bagaimana sebelum pentas dimulai , musik sudah berbunyi dan saat bersamaan penonton membludak masuk rebutan menempati kursi, saya melihat suatu suasana kerakyatan telah terbentuk.

Dari semua keasyikan itu namun menonton pertunjukan ini, saya merasa kehilangan kontemplasi Arifin. Pertunjukan lancar, riang gembira, ramai namun menurut saya terlalu bermain di permukaan tak mampu memunculkan sub text naskah. Dengan naskah Tengul ini Arifin sejauh saya pahami ingin menampilkan suatu komedi kemiskinan. Arifin sebagaimana naskah-naskahnya yang lain seperti Mega-Mega mampu membedah kultur kemiskinan rakyat jelata Indonesia yang kerap bertalian dengan halusinasi-halusinasi . Kemiskinan yang pahit di tangan Arifin mampu menjadi tragico-comedy yang berbeda dengan tragico-comedy Yunani maupun Eropa. Dalam kemiskinan itu ada filsafat-filsafat harapan, ada kepercayaan-kepercayaan bahwa kekayaan bisa diakses mudah bukan dengan bekerja keras namun dengan mempraktekan ilmu-ilmu pesugihan. Banyak foklor tentang pesugihan dan tumbal-tumbalnya. Melalui banyak naskahnya Arifin sesungguhnya mampu menjelaskan lapis-lapis terdalam mentalitas masyarakat Indonesia kebanyakan yang masih terjerat ke sebuah metafisika . Dan cara Arifin menyajikan bukan seperti para akademisi seperti antropolog Niels Mulder yang pernah mengkaji kebatinan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yogja yang cara pandangnya namun melalui dialog-dialog dan adegan-adegan yang peristiwa yang penuh paradoks-paradoks kejenakaan dan kegetiran. Itu justru yang sublim dan sulit dari naskah Arifin.

Teater Saphalta menurut saya menghindari lapis-lapis terdalam dari naskah Tengul . Dan cenderung lebih ingin mementaskan sesuatu yang serebral yang penuh potensi adegan-adegan partisipasi keramaian figuran para warga kampung yang memang bisa membuat suasana Gedung GKJ menjadi semarak. Adegan awal , adegan pengumuman lotere walau tokoh Sampulung dapat sangat pas dimainkan oleh Arohan Luthfi menurut saya terlalu panjang atau berlama-lama. Sutradara Mohammad Akbar Safari terlalu ingin menonjolkan “teror” hiruk pikuk yang meleburkan antara batas panggung dan penonton. Akibatnya tokoh utama Korep (Muhammad Akbar) terlambat muncul. Riwayat kemiskinan Korep dan Turah (Hilmania Elfauzia) begitu dimulai tidak bisa mengemuka secara kuat lantara sudah terserap dalam adegan pengumuman judi on line yang panjang dan gegap gempita.

Juga adegan perkawinan Korep dan kematianmendadak serta pemakaman-pemakaman istrinya. Dalam naskah dikisahkan lantaran tiba-tiba kaya, Korep menikah sebanyak 14 kali. Ia mendapatkan perempuan-perempuan muda cantik. Namun setiap kawin lagi, tak lama kemudian istri-istrinya mati misterius. Ini konsekuensi dari jalan pintas kekayaan Korep yang dihasilkan dari meminta pesugihan dari Embah Hitam. Istri-istri Korep akan menjadi tumbal bagi Embah Hitam. Sutradara Mohammad Akbar Safari mungkin dengan pertimbangan efektifitas rombongan figuran warga kampung di panggung menjadikan adegan perkawinan berulang Korep langsung menjadi adegan kematian dan pemakaman istri-istri Korep. Dari menjadi tamu-tamu pernikahan Korep, para rombongan figuran langsung diposisikan sebagai para tamu takziah pemakaman istri Korep. Adegan satu paket dari upacara pernikahan langsung ke prosesi kematian ini, menghilangkan adanya jeda antara pernikahan dan kematian dalam naskah Arifin. Walhasil, pidato Korep di pemakaman dalam pentas Teater Saphalta terasa tidak kontemplatif dan getir . Semuanya seperti adegan yang cepat dan tergesa-gesa.

Demikianlah menonton pertunjukan ini, saya merasa menghadapi dilema. Di satu pihak, teater ini mampu menyajikan naskah Arifin ini dari perspektif milineal menjadikan naskah ini amat mudah dipahami generasi baru karena related dengan kehidupan sehari-hari mereka. Di pihak lain saya merasa pentas ini agak jatuh ke dalam “kedangkalan”, tidak mampu menampilkan kekompleksan “filsafat-filsafat” Arifin. Meminjam Bahasa dunia gadget ini adalah versi ringan atau versi lite dari naskah Arifin..

4. Teater Manekin: Ruang Rias

Teater Manekin. Foto: Jose Riandi.

Transformasi Menjadi Manekin: Klimaks Yang Tak Menggigit

Adegan itu lebih mengesankan saya sebagai sebuah adegan kekerasan. Bernadette (diperankan Dani Husen dengan sangat percaya diri), tokoh waria tua seolah seperti membekap waria muda bernama Pandan (diperankan Donita Mincreung). Pandan yang tengah duduk di kursi tampak tersenggal-senggal dan berusaha melawan. Bernadette membebat wajah Pandan. Ia tampak memlester mulut dan pipi Pandan. Ia tampak juga seperti menyumpal mulut Pandan.

Adegan di kursi itu sekilas langsung mengingatkan saya kepada sebuah adegan pertunjukan naskah dramawan Chili, Ariel Dorfman: The Death And The Maiden yang pernah disajikan Teater Satu Lampung. Adegan itu menampilkan seorang aktivis perempuan bernama Paulina membekap seorang lelaki di kursi yang disangkanya sebagai dokter Miranda bekas pemerkosanya di penjara rezim Pinochet. Paulina mengikat sang dokter di kursi, memlester dan menyumpal mulut sang dokter. Wajah sang dokter penuh bebatan kekerasan Paulina. Adegan Pandan di kursi , wajahnya dibebat oleh Bernadette sekilas bagi saya mirip dengan adegan Paulina membebat wajah dokter Miranda.

Namun ternyata saya salah. Adegan pemlesteran wajah Pandan oleh Bernadette itu ternyata bukan sebuah adegan kekerasan – yang mengarah ke sebuah konflik. . Itu adegan pemaksaan Bernadette melakukan waxing ke wajah dan kaki Paulina, menghilangkan bulu-bulu yang ada di tubuh Pandan agar wajah, hidung, kaki dan tubuh Pandan mulus bebas dari bulu. Pembebatan wajah Pandan itu adalah pembebatan untuk mencabuti bulu-bulu yang ada di kulitnya.

Gagasan dalam pertunjukan naskah almarhum Purwadi Djunaedi (mantan editor Bahasa Majalah D&R) ini sesungguhnya menarik. Sebuah naskah realis yang ujungnya surealis. Tentang seorang waria tua yang ingin menjadikan sahabatnya seorang waria muda menjadi cantik, mulus dengan standar kecantikan ideal model iklan-iklan sabun hingga sang waria muda itu bisa laku di kalangan sosialita. Sang waria tua memaksa sang waria muda untuk memakai kosmetik-kosmetik mewah, serta rutin memakan pil-pil mahal seharga 3,5 juta sebutir yang bisa membuat tubuhnya memukau putih, glowing – bercahaya ideal. Adegan Bernadette memaksa Pandan menelan pil-pil mahal juga dilakukan secara agresif cenderung intimidatif. Puncaknya ia memaksa Pandan menjalani operasi-operasi tubuh. Operasi-operasi itu dilakukan berulangkali dan klimaksnya tak terduga Pandan berubah menjadi manekin.

Sungguh sebenarnya ini suatu naskah dengan gagasan mengejutkan. Naskah ini bukan saja bisa untuk mengritik persoalan industri kosmetik yang di era global ini sangat agresif membentuk citra-citra perempuan sempurna. Namun juga bisa untuk merefleksikan dan mempersoalkan secara etis tahapan dunia medis dan sains masa kini yang sampai pada tahapan penuh eksprimen melakukan transplantasi unsur-unsur organik ( jantung binatang misalnya) dan non organik (sistem AI) ke dalam otak dan tubuh manusia.

Dalam menulis naskah ini, almarhum Purwadi Djunaedi (akrab dipanggil Pedje) konon mewawancarai banyak waria untuk mencari tahu bagaimana mereka merawat tubuh dmereka dan membentuk tubuh mereka menjadi makin sensual. Kelemahan utama pertunjukan ini menurut saya adalah kurang mampu menyajikan proses-proses transformasi perubahan diri Pandan. Hingga gagasan paling penting dalam naskah ini: berubahnya Pandan menjadi manekin sama sekali tak tertangkap.

Adegan-adegan operasi Pandan memang ada, namun kurang meyakinkan .Adegan itu dieksekusi dengan cara dua waria muncul di panggung memasang sebuah kotak selambu. Dan Pandan masuk ke dalamnya. Dan penonton kemudian menyaksikan siluet-siluet bahwa tubuh Pandan tengah “dipermak”. Mungkin akan lebih kuat secara dramaturgi apabila sutradara memperhitungkan benar adegan-adegan yang mampu membimbing imajinasi penonton bahwa tahap demi tahap Pandan menjalani operasi bedah plastik atau operasi implant silikon untuk mengubah tubuhnya. Pentas namun memilih untuk memberi porsi lebih banyak kepada nyanyian-nyanyian dan tarian-tarian yang sesungguhnya hanya ilustrasi-ilustrasi impian kedua waria itu menjadi wanita sempurna yang memancarkan daya erotis . Memang adegan tarian dan nyanyian ala kabaret itu semarak – dan memberikan suasana kegembiraan khas pesta dunia transgender namun sesungguhnya itu bukan adegan inti.

Panggung sesungguhnya sudah ditata lain daripada lain. Dan ini patut dipuji. Panggung ditata tak ubahnya ruangan mirip salon atau butik yang dipenuhi oleh pajangan manekin-manekin berbalut berbagai kostum glamor. Adalah menarik membayangkan di bagian akhir, Pandan akhirnya juga menjadi manekin, ia dipajang di antara manekin-manekin asli. Ia menjadi properti. Ia menjadi benda mati. Namun itu yang tak terjadi dalam pementasan ini.

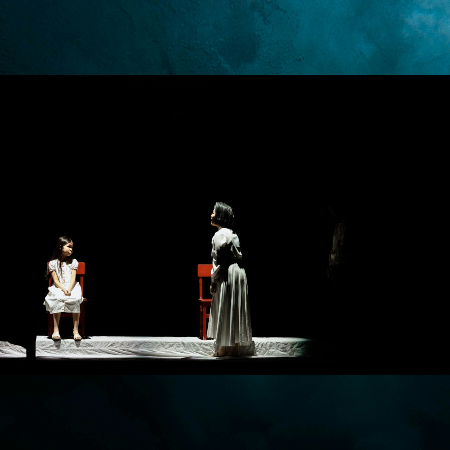

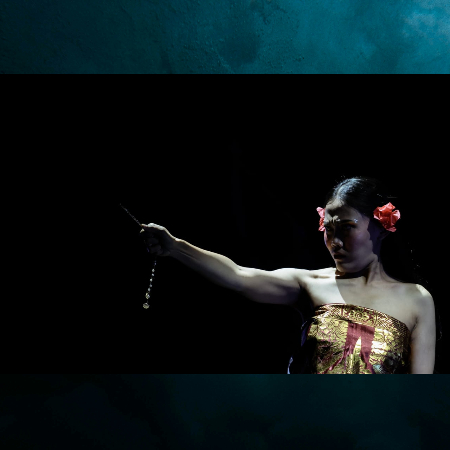

5. Teater diRI: Rang Da

Teater diRi. Foto: Jose Riandi.

Calon Arang Tanpa Dinamika

Seperti kebanyakan penafsiran-penafsiran lain atas kisah Calon Arang, tafsir yang dibuat sutradara dan penulis skenario Rang Da, Ayak MH juga tidak bisa lepas dari potret hitam-putih yang sangat dikotomis. Seluruh pengadegan yang dibuat adalah kisah Calon Arang yang sudah dikenal secara tradisonal dan klise di Bali dan Jawa timur dan tak memberi perspektif atau sisi lain yang lebih berani atau dekonstruksionis dari tafsir umum . Menonton pertunjukan ini maka seperti menonton kisah lama yang sudah kita ketahui sebelumnya dan dipanggungkan kembali tanpa ” penyimpangan-penyimpangan kreatif ” materi.

Bahwa: 1. Sang janda dari Dirah itu adalah sosok yang mengerikan. Dia adalah tukang teluh yang kerap membinasakan orang 2. Dia memperoleh kesaktian magi hitamnya lantaran menyembah Dewi Durga. 3. Stereotype Dewi Durga maka adalah dewi hitam , dewi yang mengajarkan ilmu-ilmu santet, teluh dan sebagainya. Dewi bagi orang-orang jahat. Padahal sesungguhnya Durga adalah shakti Siwa. Dan di Jawa sangat dikenal sebagai dewi pembasmi angkara murka. Arca-arca Durgamahisasuramadhini – Durga yang menaklukkan raksasa dalam bentuk kerbau sangat banyak ditemukan di Jawa adalah bukti bahwa Durga juga sangat dikenal sebagi dewi yang berada di pihak kebenaran. Memang Durga juga dikenal sebagai dewi pembasmi wabah penyakit menular. Hanya dalam kisah Calon Arang sebenarnya Durga ditampilkan sebagai dewi penyebar wabah menular. 4. Ritual Tantra adalah ritual hitam yang senantiasa berkaitan dengan pembunuhan. Sementara sesungguhnya banyak sekali jenis dan variasi Tantra, tidak melulu harus dikaitkan dengan ilmu hitam 5. Mpu Bharata adalah mpu putih yang mampu menaklukkan sang janda dari Dirah 6. Pemerintahan Erlangga adalah pemerintahan politik yang berpihak kepada kebenaran 7. Pemerintahan politik Erlangga adalah pemerintahan yang mampu memadamkan kerusuhan-kerusuhan yang melanda warganya.

Tafsir Ayak MH menurut saya tidak bisa lepas dari dikotomi baik-buruk dan stereotype tokoh Dirah di atas. Dia tidak berani “nakal” untuk menggali sisi-sisi lain dari kisah Calon Arang yang sejatinya kompleks dan dapat dipandang secara multi perspektif (hal ini namun dimaklumi karena Calon Arang adalah kisah sakral, mengubah cara pandang atas permasalahan mungkin agak susah karena beresiko memutarbalikkan pakem, pun bagi teaterawan yang kreatif. Beberapa sastrawan Indonesia seperti Pramoedya dan Toety Herati pernah menulis teks prosa mengenai Calon Arang dan melakukan penafsiran kecil-kecilan . Fokus mereka adalah kesetaraan gender. Di mata mereka, kisah Calon Arang sesungguhnya adalah kisah budaya patriakal yang sarat ketimpangan gender. Di mata mereka pemerintahan politik Airlangga dan penasehat spiritualnya Mpu Baradah adalah representasi supremasi kepemimpinan maskulin yang tidak menginginkan visi-visi dan pandangan perempuan dalam pengelolaan tata negara dan masyarakat muncul. Maka suara-suara perempuan yang vokal – siapapun, mereka redam. Dan sosok Calon Arang -seorang ibu yang kerap bersuara lantang trerhadap kebijakan politik pemerintahan Erlangga – mereka stigmatimasikan secara negatif sebagi tukang sihir

Masih banyak kemungkinan-kemungkinan sebetulnya – dari segi tematik yang bisa digali-gali dari kisah Calon Arang yang belum banyak orang tahu. Misalnya sering dilupakan, bahwa Mpu Baradah dengan Calon Arang sesungguhnya memiliki pertalian persaudaraan hubungan Ipar. Calon Arang sesungguhnya adalah istri dari Mpu Kuturan, mpu sakti yang merupakan kakak dari Mpu Baradah. Mpu Kuturan ini meninggalkan Calon Arang dan putri mereka Ratna Manggali di Kediri dan pindah mengabdi di Kerajaan Bali . Di Bali Mpu Kuturan sangat besar jasanya menjadikan Hindu Bali seperti sekarang ini yang berbeda karakternya dengan Hindu di India. Juga orang lupa bahwa setelah adegan pertarungan Sang janda Dirah melawan Mpu Baradah yang menghasilkan kematian Janda Dirah, Mpu Baradah menghidupkan kembali iparnya itu (Mpu Baradah berhasil mengalakan Calon Arang karena melalui anaknya Mpu Bahula yang kawin dengan Ratna Manggali berhasil mencuri kitab mantra mantra Tantra milik Calon Arang – hingga mengetahui rahasia kesaktian sang janda) . Hal ini misalnya diceritakan oleh teks lontar Calon Arang yang pernah diteliti oleh filolog I Made Suastika.[3]

Lepas dari hal-hal tematik di atas, penyutradaraan Ayak MH terasa temponya lambat. Dari adegan satu ke adegan tidak ada tanjakan dramaturgi yang membetot mata penonton Memang secara konseptual Ayak menginginkan pertunjukannya adalah sebuah pertunjukan kontemplatif. Seleksi adegan yang dipilih oleh Ayak MH dari kisah Calon Arang bukan cenderung adegan-adegan yang bisa menghentakkan secara visual dan musikal. Soal wabah misalnya. Wabah adalah unsur penting dalam kisah Calon Arang yang layak ditonjolkan, tapi tak dikemukakan kuat dalam pentasnya.

Calon Arang adalah naskah klasik populer satu satunya dari masa Hindu Buddha yang kita miliki yang merekam persoalan adanya epidemi. Adegan wabah yang menyerang masyarakat kiriman Calon Arang dan Betari Durga itu semestinya memiliki potensi dramatik yang kuat bila divisualkan di panggung. Namun hal ini kurang dieksplorasi oleh Aya, karena keinginannya menekan aspek kontemplatif. Dalam tradisi Bali, aspek kontemplatif sesungguhnya ada dalam jeda-jeda hening setelah suatu keriuhan terjadi. Kita ingat sehari sebelum nyepi, pasti ada pawai Ogoh-ogoh yang laur biasa gegap gempita. Arak-arakan Ogoh-ogoh yang demikian ramai itu, esoknya berbalik seratus derajat. Bali, sunyi, sepi dan kontemplatif. Konsep kontemplatif demikian itu yang tak muncul di pementasan Rangda. Semua adegan ingin dikontemplatifkan akibatnya ritme menjadi lambat. Semua serba seperti tertahan. Konflik terbuka antara pihak Mpu Baradah dan pihak Calon Arang walhasil sama sekali tak menggigit. Ending pementasan ini berupa pertarungan imaji Barong dan Rangda juga kurang meyakinkan kita kemana muara penyelesaian naskah ini – karena dibuat mengambang.

6. Teater Samurai: Bulan di Pipi Drusila

Teater Samurai. Foto: Jose Riandi.

Caligula, Drusila dan Blues

Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa sebuah pementasan bertema Caligula berkolaborasi dengan iringan musik blues secara langsung. Dan itu yang dilakukan oleh Teater Samurai dalam pentas: Bulan di Pipi Drusila yang disutradarai Sadan Malay. Pembicaraan tentang kematian, cinta dan penghianatan di naskah ternyata terasa klop dengan nuansa blues yang lembut menyayat.

Naskah karya Jei Sobarry Buitenzorg ini sendiri adalah naskah yang lain daripada lain. Naskah ini adalah respon Sobarry atas naskah Albert Camus Caligula, Dalam naskah Camus itu Caligula menjadi sinting dan mendadak menjadi raja yang bengis karena kehilangan adiknya, Drusila yang juga menjadi kekasih gelapnya. Dalam naskah Camus namun sama sekali tidak dimunculkan sosok Drusila, padahal dia sosok utama penyebab kegilaan Camus. Sobbary sendiri menduga, adegan Caligula bertemu dengan Drusila sebenarnya sudah dibuat oleh Camus namun kemudian dihilangkannya – disensor sendiri. Naskah Sobarry berusaha menampilkan episode pertemuan Caligula dan Drusila yang hilang itu.

Untuk pertama kalinya dalam naskah teater Indonesia. seorang pengarang memasukkan dirinya ke dalam naskah berdialog dengan pengarang naskah asli yang diadaptasinya. Adegan awal memperlihatkan Albert Camus tengah menulis di sisi kanan panggung. Camus membuang-buang beberapa helai kertas dan Sobarry memunguti kertas-kertas itu. Ia menduga kertas-kertas yang dibuang itu merupakan bagian dari sekuel Drusila yang hilang. Selanjutnya di panggung muncul adegan Caligula bertemu sang adik, Drusila yang “dibuang” Camus itu. Adegan-adegan percakapan Caligula dan Drusila berisi tentang cinta, kerinduan, hasrat seksual dan kekuasaan. Sampai Drusila meninggal, menjadi mayat dan tidak dikuburkan oleh Caligula

Panggung ditata dengan set berupa, pilar-pilar Yunani yang berdiri dan runtuh . Di bawah pilar-pilar seperti tengkorak-tengkorak. Sesungguhnya ini imajinasi menarik, apalagi ternyata menjadi kuat dengan musik blues. Namun secara komposisi, penataan reruntuhan pilar-pilar membuat stage terasa kurang jembar karena bagian kanannya diambil oleh posisi Albert Camus yang tengah menulis di meja. Adalah pertanyaan mengapa posisi Albert Camus di mejanya tidak disendirikan oleh sutradara misalnya di bawah panggung proscenium – sehingga areal di panggung menjadi luas dan tiang-tiang patah itu bisa menimbulkan imajinasi arkeologis yang indah. Bila diletakkan di bawah – posisi Camus akan seperti seolah menonton seluruh adegan di panggung – dan itu lebih masuk akal..

Dalam ruang yang agak sempit itu, kita lihat Caligula dan Drusila berdialog hanya di sebelah kiri panggung dari arah penonton. Mereka bercakap-cakap di bawah sebuah pilar gerbang. Secara bloking ini membuat adegan percakapan Caligula dan Drusila tidak dinamis. Baik Caligula maupun Drusila tidak bisa menjelajah sampai sudut-sudut kanan panggung. Akting Caligula- Drusila terasa hanya berat sebelah areal permainannya. Ruang mobilitas yang lebih luas untuk moving dan blocking dialog-dialog Caligula-Drusila menurut saya dibutuhkan karena terutama gaya kalimat-kalimat dialog mereka yang dibuat Sobarry cenderung lebih berupa renungan-renungan solilokui. Akan terasa statis dan menjemukan apabila dialog hanya dilakukan satu titik tertentu.

Caligula dalam dialog panjang yang dibuat Sobbary menolak kematian Drusila. Dan menjelaskan alasan-alasannya mengapa saat Drusila mati, ia melakukan serangkaian kekerasan berlebihan yang tak bisa dijelaskan nalar dan melakukan hal-hal mustahil seperti mengejar bulan. Bulan adalah perwujudan Drusila. Adegan menohok yang paling liar dalam naskah Sobarry adalah adegan nekroflia atau adegan persetubuhan Caligula dengan mayat drusila. Oleh sutradara Teater Samurai, sosok jenasah Drusila dibuat seperti boneka-bonekaan berbungkus kain putih. Secara visual namun bentuk boneka-bonekaan terasa kurang menampilkan sosok tubuh seorang perempuan, terlalu kurus. Caligula menyentuh mayat adiknya dan sebuah penyimpangan seksual dilakukannya. Adegan ini sesungguhnya bisa menjadi adegan yang paling menggetarkan dan menjadi adegan paling brutal dalam pertunjukan, namun itu digarap lemah. Jenasah Drusila – kemudian dengan teknik tali ditarik dari atas – tiba-tiba melayang dan lenyap, mengingatkan kita pada trik-trik permainan sandiwara Mis Tjijih tempat Dadang Badoet sehari-hari berasal.

Sobarry juga menampilkan sosok Chaerea, istri resmi Caligula . Dalam sebuah adegan delusi yang mempertemukan ketiganya – sebuah cinta segitiga yang aneh tengah terjadi. Tapi ini juga terasa kurang clear di panggung. Pada akhirnya Caligula ditikam mati oleh Pilon, sahabatnya dan disaksikan oleh Chaerea, sang istri.. Caligula yang dimainkan oleh Dadang Badoet cukup kuat karakternya .Dadang menggantikan Sobarry yang semestinya memainkan Caligula namun seminggu menjelang pementasan wafat. Harus diakui kemampuan Dadang Badoet menghafal naskah baru Sobarry yang panjang luar biasa. Sebagai aktor ia tak banyak berimprovisasi dengan naskah. Kalimat-kalimat penting Caligula yang ada dalam naskah Sobbary tak dihilangkan. Sayang keaktorannya tak bisa keluar optimal – karena ruang gerak di panggung kurang leluasa. Adegan-adegan sentral yang semestinya dramatik kurang mempesona penonton .

Bagian akhir pentas ini adalah percakapan Camus dan Sobarry. Camus mengomentari Sobarry, setelah melihat adegan-adegan pertemuan Caligula- Drusila yang dibuat Sobarry termasuk adegan bagaimana Drusila menjadi mayat dan disetubuhi Caligula. Camus agak “defensive” dan “menyerang” adegan-adegan yang dibuat Sobarry. Adegan penutup ini seharusnya adegan kunci, yang melanjutkan adegan-adegan di awal saat Sobarry memunguti naskah-naskah Camus yang dibuang. Namun adegan yang ada dalam naskah Sobarry ini dalam pertunjukan – karena Sobarry wafat, tidak ditampilkan secara utuh hingga terasa endingnya mengambang.

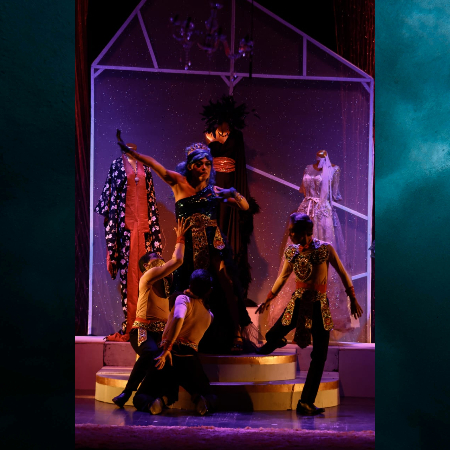

7. Marooned Actor Society: Akses Ditolak _(403)

Marooned Actor Society. Foto: Jose Riandi.

Tafsir Bebas Totalitarianisme Orwell

Kelompok ini menyebut pementasannya sebagai adaptasi bebas dari naskah George Orwell: Animal Farm. Bebas di sini artinya mereka sama sekali tidak menyalin peristiwa Animal Farm ke panggung yang penuh adegan para binatang yang tengah memberontak .Tidak ada aktor-aktor yang mengenakan topeng-topeng yang mengesankan sosok babi, kuda, keledai, anjing dan sebagainya. Mereka hanya mengambil ide dasar Animal Farm: yaitu adanya perulangan totalitarianisme setelah sebuah reformasi atau revolusi terjadi.

Seperti kita ketahui Animal Farm berkisah tentang pemberontakan hewan-hewan di sebuah peternakan milik seorang petani yang malas dan kejam. Mereka selama ini merasa diperas habis-habisan, diperjual belikan dan dibunuh terus menerus untuk kepentingan manusia. Mereka membayangkan dunia tanpa manusia. Provokasi awal pemberontakan datang dari seekor babi tua bernama Major. Namun kemudian Major mati. Dua ekor babi muda yang kuat bernama Napoleon dan Snowball melanjutkan cita-cita Major memimpin revolusi ini dan mereka berhasil. Mereka menguasai peternakan itu. Mula-mula mereka menerapkan kesetaraan dalam kekuasaan mereka, namun kemudian terjadi rivalitas antara Napoleon dan Snowball. Napoleon menyingkirkan Snowball dan mengambil alih kekuasaan. Ia memimpin secara diktatorial dan tiranikal.

Tafsir visual tata panggung dan artistik Maroon Actor Society terasa underground dan kontemporer. Di teras Gedung Kesenian Jakarta mereka membangun instalasi bambu yang mengesankan sebuah kerangkeng atau penjara bambu. Para penonton dipersilahkan untuk masuk di dalamnya sebelum masuk ke Gedung pertunjukan. Di situ ada seorang seniman street art yang tengah menyemprotkan warna-warna dari spray pylox ke papan tripleks . Cara menyemprotkannya energik . Ia memukul-mukulkan kaleng cat pyloxnya ke triplek kanvas membuat bunyi gaduh. Melalui adegan ini terasa suasana yang dibangun Maaron Actor Society Teater adalah suasana perlawanan dari grass root. Street Art, pada hakekatnya adalah seni perlawanan dari jalanan. Street art sering mewarnai aksi-aksi protes melawan rezim-rezim diktatorial.

Metafora bambu-bambu sebagai sebuah terali atau kerangkeng juga muncul kuat di panggung. Sisi kanan- kiri dan depan bawah panggung terdapat pancang-pancang bambu tinggi. Panggungkesannya dikungkung oleh terali-terali bambu. Mereka yang didalamnya terjebak tak bisa keluar kemana-mana. Sementara back drop panggung berupa bentangan seng panjang yang penuh dengan gambar-gambar corat coret graffiti. Suasana artistik panggung menurut saya ditata dengan semangat lowbrow – seni visual bawah tanah yang mengombinasikan street art dan nuansa sub kultur yang grostek.

Dari naskah Maroon Actor Society ini dapat dibaca nama-nama karakter yang tampil di panggung adalah tetap nama-nama hewan pemberontak yang ada dalam naskah Orwell. Antara lain Major , Napoleon, Boxer, Mollie, Snowball, Benjamin, Squaler. Dalam naskah Orwell, kita tahu Major adalah seekor babi tua. Dia seorang ideolog, propagandis, pemikir dan penggagas revolusi hewan. Oleh Orwell, Major dimaksudkan sebagai satir atas Karl Marx dan Lenin. Sementara Napoleon adalah babi jantan besar yang akhirnya perilakunya juga tiranikal seperti manusia. Ia oleh Orwell dimetaforakan sebagai Joseph Stalin. Akan halnya Snowball adalah babi putih yang gesit, cerdas dan berani. Ia intelektual yang idealis dan inovatif. Ia yang memiliki gagasan kesetaraan bagi semua hewan. Namun karena popularitasnya meningkat, ia disingkirkan dan diusir oleh Napoleon.

Boxer dalam naskah Orwell adalah sosok kuda jantan pekerja. Ia hewan paling kuat dan rajin di peternakan. Ia akhirnya jatuh sakit dan dijual ke penjagal oleh Napoleon. Orwell memaksudkan Boxer sebagai simbol kelas pekerja proletariat yang setia yang tidak berdaya terhadap manipulasi kekuatan politik yang mengatasnamakan rakyat. Molley dalam naskah Orwell adalah kuda betina muda, cantik dan egois. Dia hewan yang tidak setuju dengan revolusi dan tetap ingin hidup nyaman seperti sebelum revolusi. Benjamin dalam naskah Orwell adalah seekor keledai tua. Dia adalah jenis hewan yang apatis, sinis. Dia tahu kebenaran namun tapi memilih diam. Dan Squaler. Dia dalam naskah Orwell adalah babi kecil, pintar bicara dan pandai memutar balikkan fakta. Dia oleh Orwell dipasang sebagai sosok yang mampu melakukan manipulasi informasi untuk mendukung tirani.

Seluruh tokoh di atas ada dalam panggung pertunjukan Maroon Actor Society, namun kita tak bisa mengidentifikasi dengan jelas karena pementasan menghindari gesturkulasi-gesturkulasi kebinatangan secara verbal. Hanya satu aktor yang menunjukkan ekspresi gerak gerik kebinatangan yaitu Roji Tok yang memerankan Boxer atau kuda Jantan pekerja. Kita dapat mengidentifikasi selanjutnya tatkala Roji kesana kemari memanggul karung-karung,kita dapat memahami bahwa ia memerankan binatang pekerja keras. Selain dari Roji kita hampir sama sekali tidak dapat mengindentifikasi mana yang babi -babi dewasa, mana babi kecil , mana yang kuda betina, mana yang keledai, karena taka da Gerak-gerak akting yang mengarah ke sana.

Pementasan diawali dengan seorang aktor laki-laki tua (Seketi Tewel) , berjongkok, duduk di depan kurungan ayam. Sayang suaranya kurang tertangkap oleh mike yang menggelantung di atas, sehingga suaranya lirih tak cukup menggebrak sebagai awal pementasan. Tewel memerankan babi tua Major, seorang pemikir dan ideolog pergerakan yang hendak wafat. Dia bicara di depan sangkar ayam tentang perlunya sebuah revolusi. Ayam , bebek dalam naskah Orwell adalah simbol rakyat kecil yang ikut dalam revolusi namun kemudian tak mendapat kedudukan . Karena tak ada ekspresi, gerak atau suara nguik nguik babi dari Seketi Tewel , rata-rata penonton tak bisa membayangkan dia memainkan seekor babi tua, seorang teoritikus revolusi .

Padahal adegan kalimat atau kata-kata terakhir dari sang Major, babi tua ideolog ini adalah termasuk adegan kunci. Ini adalah adegan orasi atau pidato revolusioner tentang perlunya pembebasan binatang atas kesewenang-wenangan manusia. Ia mirip pidato Soekarno saat membaca pleidoi nya: Indonesia menggugat di Bandung. Dalam bayangan saya, pidato ini lebih menarik dilakukan sang babi demagog tua itu dengan berdiri dikelilingi seluruh binatang, bukan dengan jongkok dan suara lirih. Ini sebuah pidato yang meski karena dirinya diambang ajal tetap diupayakan menggelegar, sebuah pidato penghabisan, sebuah pidato yang memberikan arah bagi perjuangan kaum muda.

Pidato inilah yang mempengaruhi seluruh percakapan binatang dalam peternakan tersebut. Karakter dan sikap para binatang dalam naskah Orwell itu dapat diketahui dari respon masing-masing binatang itu atas gagasan dan visi-visi Major, sang babi tua. Mana yang mendukung, mana yang cerdas mengatur strategi selanjutnya, mana yang pragmatis, mana yang oportunistik, mana yang diam apatis, mana yang sinis, mana yang ambisionis, mana yang pengecut dan sebagainya. Karakter-karakter yang berdiametral itulah yang sayangnya tak cukup muncul dalam pementasan Maroon Actor Society.

Dari apa yang disajikan kita seperti hanya melihat sebuah komunitas kolektif yang gelisah, komunitas sub kultur yang tengah menyiapkan hal-hal anarkis pemberontakan, komunitas underground yang tengah berusaha menyatukan diri melakukan perlawanan.Dan masing-masing anggota komunitas itu hanya mengeluarkan statemen-statemen. Di panggung tak ada sebuah peristiwa proses berjalannya sebuah kudeta. Harus diakui namun penampilan aktor utama Abidzar Maharestu -sebagai babi dewasa yang berani, paling kuat dan ambisionis cukup menohok. Tanpa gesturkulasi dan suara nguik nguik babi, dia mampu menampilkan diri sebagai pimpinan pemberontakan yang tapi nanti bila mengambil alih kekuasaan akan berpotensi kejam dan machiavelis.

Di akhir pertunjukan dia mengeluarkan kalimat-kalimat dimulainya pemberontakan. Kalimat yang dibuat oleh sutradara Fadjar Sukma ini cukup bertenaga, menggigit dan penuh idiom idiom dunia pabrik dan algoritma digital sekarang: “…Aku bukan babi. Aku decimal. Aku hitung hari-hari ini dengan gigi yang dipasang oleh pabrik. Aku perintahkan matahari terbit jam 9 pagi. Jam 10 aku jual bayangannya. Jam 11 aku tuntut kalian berdoa dalam Bahasa Excel. Domba-domba? Mereka tumbuh dalam printer kami. Kalian pikir ini peternakan? Salah. Ini pameran dagang. Kaki kita dipajang di etalase, mulut kita dijual per kata. Aku babi terakhir yang bisa menjadi matematika. Besok aku akan jadi spreadsheet. Lusa aku akan jadi asap. ..”Setelah ucapan ini sebuah dentuman musik elektronik menggelegar di panggung.Sebuah dentuman penanda revolusi telah dimulai. Klimaks pertunjukan ini cukup berhasil secara musik dan visual.

Pertunjukan teater ini ibarat sebuah essay gelap tentang kelas pekerja masa kini yang keringatnya dihisap oleh kapitalisme barbar yang tak pernah menjadi suatu compassionate capitalism. Sebuah esay gelap dengan mengambil alegori naskah Orwell.

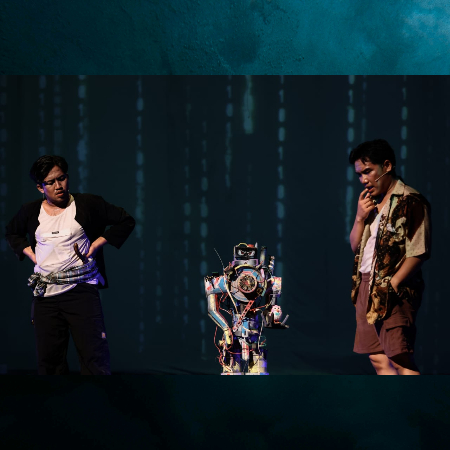

8. Flaneur Kolektif: Beo Motinggo

Flaneur kolektif. Foto: Jose Riandi.

Dramaturgi Hyper Link: Juktaposisi Pembunuhan Beo dan Pembunuhan Para Jendral

Naskah Ibed Suryagama: Beo Motinggo memiliki konsep dramaturgi yang berbeda dengan umumnya naskah. Naskah ini tidak menampilkan sebuah kisah dengan peristiwa yang runtut di panggung. Melainkan kolase, montase, pastische berbagai petilan bentuk teks yang karakternya berlainan: dari teks ceramah mengenai taksonomi burung dan persebaran spesiesnya, teks petilan babak sebuah naskah drama, teks wawancara seorang pemikir teater, teks tentang gender dan erotisme sampai teks analisa peristiwa G 30 S PKI.

Teks-teks itu dibenturkan, didamping-dampingkan, diaduk, dicampur-campur untuk menghasilkan makna yang tak terduga. Strategi demikian dalam seni rupa postmodern sering disebut sebagai juktaposisi. Atau dalam sastra: intertekstual. Juktaposisi adalah strategi mendampingkan dua atau lebih citra atau elemen yang tampaknya sama sekali tidak memiliki hubungan satu sama lain namun ternyata saat diposisikan setara berdampingan menghasilkan tegangan makna yang unik. Tegangan makna yang tak terpikirkan sebelumnya.

Ibed punya istilah sendiri yang menarik untuk ini, yaitu: dramaturgi dengan logika hypertaut. Hyperlink atau hypertaut adalah kultur dunia teks di era digital sekarang. Melalui link-link, teks satu dapat dihubungkan dengan teks lain tanpa batas. Hyperlink pada hakekatnya adalah sebuah jaringan teks. Sebuah teks dapat tumbuh ke segala arah dan menghubungkan berbagai unsur yang heterogen. Gilles Deleuze mungkin menamakan cara berpikir demikian sebagai cara berpikir rhizome (jejaring). Cara berpikir konektivitas yang tanpa pusat dan hierarkis.

Dalam naskah itu Ibed menjuktaposisikan atau menghyper link kan antara pembunuhan beo dalam naskah Malam Jahanam karya Motinggo Busye dengan pembunuhan para jendral tahun 1965. Sekilas tak ada hubungannya sama sekali kedua tema itu. Dengan cara mendampingkan kedua isyu itu Ibed berharap pembaca dapat melihat adanya konektivitas yang selama ini tak terlihat.

Membaca naskah Ibed yang “kesana kemari” , segera kita bertanya-tanya bagaimana seorang sutradara memanggungkannya? Bagaimana siasat-siasatnya agar tontonannya tidak jatuh membosankan – menjadi semacam teater makalah atau teater diskusi ? Hal ini yang tampaknya dicoba-coba oleh sutradara Said Riyadi Abdi.

Sebagai sutradara, lumayan ada usaha Said mensiasati pertunjukan agar penonton tidak jemu. Pementasannya lancar, mengalir dan ia tidak canggung bereksprimen – meskipun di beberapa adegan pembicaraan cukup terasa terlalu”ndelewer” menjauh ke mana-mana (mungkin karena secara konseptual ada dalih argumentasi bahwa itu logis dalam kultur hyperlink) . Dua aktor utama Ahmad Fauzi dan Moh Raihan bermain rileks penuh spontanitas memerankan Mat Kontan dan Soleman, meski catatannya akting mereka lebih akting sebagai diri sendiri bukan akting yang memerankan karakter di luar diri mereka. Siasat-siasat atau strategi-strategi pemanggungan harus diakui memunculkan “kejutan-kejutan” kecil sepanjang pementasan.

Munculnya sosok robot yang bersuara Afrizal Malna dan berbicara mengenai konsep-konsep teater masa kini misalnya sangat menyegarkan. Robot itu bentuknya seperti robot droid R2-D2 milik Luke Skywalker dalam film Starwars. Robot ini malah bagi saya layak dinobatkan sebagai “peran pembantu” yang berhasil. Bagi saya kemunculan robot ini lebih membetot mata dan audio dari kemunculan aktor pembantu lain yang berpura-pura menjadi tokoh lain.

Secara keseluruhan namun menurut saya novelty atau “makna baru” yang muncul dari intertekstual itu tak muncul kuat . Pentas tersebut hanya mensejajarkan isyu pembunuhan beo dan peristiwa G 30 S PKI melalui analisa-analisa seorang pria yang mengaku sebagai sejarawan Asvi Warman Adam (dimainkan Ridho Hafiedz) tanpa mampu meyakinkan atau menggugah imajinasi kita bahwa memang dari “benturan” teks itu kemudian muncul sebuah perspektif baru yang logis untuk melihat pembunuhan para jendral itu secara lain.

Sebuah intertestualitas pada dasarnya melahirkan sebuah ketegangan pemaknaan yang dapat membuat kita melihat persoalan lama dengan cara yang tak lazim namun kuat argumentasinya. Usaha menjuktaposisikan peristiwa pembunuhan 1965 dan peristiwa pembunuhan beo dalam naskah Malam Jahanam itu suatu usaha yang “gokil” . Usaha memparalelkan perselingkuhan Soleman dan Paijah yang menghasilkan anak haram dengan tragedi G 30 S PKI adalah sesuatu yang mengagetkan dan “amat kreatif”. Patut dipuji usaha tersebut. Namun soalnya – usaha hyperlink itu pada akhirnya di panggung tak mampu melentikkan secara kokoh imajinasi pengetahuan kita pada hal-hal yang selama ini belum terpikirkan oleh para akademisi, jurnalis maupun peneliti tentang tewasnya jendral-jendral 1965.

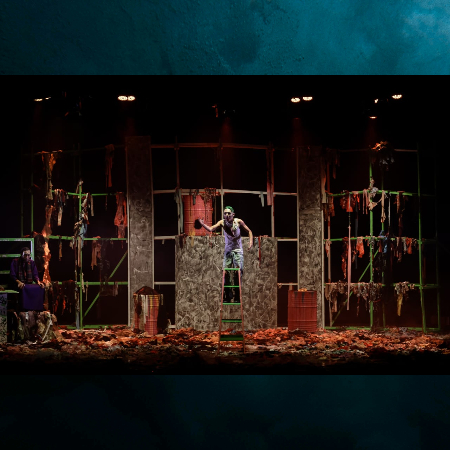

9. Insani Teater Cilincing: The Death of Activist

Insani Teater Cilincing. Foto: Jose Riandi.

Adegan Sel Bawah Taah Yang Mengingatkan Endgame

Mereka aktivis apa? Bagaimana mereka bisa tinggal di ruang bawah tanah dan dilupakan? Apakah mereka dijebloskan oleh rezim ke sel bawah tanah dan sama sekali tidak diberi makanan? Apakah mereka menanti hukuman yang lebih kejam? Kasus apa yang menjerat mereka? Apakah yang terjadi di permukaan – di atas ruang bawah tanah itu ? Demo-demo, penyerobotan lahan oleh aparat, atau kamp militer? Apakah mereka semua itu sebetulnya sudah mati atau belum ? Apakah mereka arwah-arwah korban kekerasan dan penculikan militer yang saling bercakap-cakap tentang masa lalu mereka yang tak lepas dari pengkhianatan-pengkhianatan?

Naskah The Death Activist karya Taruna Perkasa Putra (teaterawan Jember) adalah salah satu naskah terbaik di sayembara penulisan naskah Teater DKJ tahun 2022. Naskah ini berkisah tentang idealisme seorang aktivis dalam menghadapi oligarki dan militer. Namun pertanyaan-pertanyaan dasar di atas muncul dari awal sampai akhir pertunjukan tatkala menyaksikan pertunjukan The Death Activist versi Insani Teater Cilincing. Tak mudah menangkap konteks pertunjukan mereka. Set ditata dramatis. Backdrop panggung berupa bambu-bambu yang ditata seperti sebuah deretan jendela atau apa. Set ini untuk memperlihatkan penonton adanya “tangga” naik ke atas ke tempat yang ada cahaya. Yang menyolok di bambu-bambu itu digantung-gantungkan kain-kain pakaian-pakaian bekas yag telah robek-robek. Di lantai juga banyak robekan kain-kain. Segera itu mengundang imajinasi -semua kain itu bekas pakaian-pakaian aktivis lain yang pernah dilempar di ruang bawah tanah itu, mati dan hanya tinggal tulang-tulang – sebagaimana banyak orang-orang PKI dulu ditangkap dan dilempar hidup-hidup di luweng-luweng (goa-goa vertical) di Gunung Kidul,Yogja .

Di dalam ruang bawah tanah itu terdapat seorang aktivis bernama Kodrat (dimainkan Muhammad Ilham) ,yang tak bisa melangkah kemana-mana karena kakinya dicor semen. Entah dia buta atau tidak karena ekspresinya mengekspresikan ia tak begitu baik penglihatan. Lalu ada Uma (dimainkan Muhammad Diki Pratama), yang masih cekatan bergerak kemana-mana, bahkan memanjat ke atas menaiki tangga. Lalu ada dua orang Kubi dan Lubi yang tinggal di dalam tong dan tubuh mereka tak lengkap. Satu tong berair dan satu tong kering. Mereka adalah bekas oknum kaki tangan oligarki yang pernah melakukan pemerasan, penangkapan-penangkapan dan penyiksaan terhadap para aktivis.

Empat karakter itu secara fisik mengingatkan saya entah kenapa kepada naskah Samuel Becket: End Game. Di End Game yang juga lokasinya berada di ruang bawah tanah terdapat tokoh Hamm. Dia lumpuh tak berdaya, tak bisa berdiri, tak dapat bergerak kemana-mana. Dan ia buta. Lalu terdapat tokoh Clov. Dia berkebalikan dari Hamm. Tidak dapat duduk, ia selalu dalam kondisi bergerak dan tak pernah nyaman di satu titik. Penglihatannya masih normal. Kemudian ada tokoh Nag dan Nell, keduanya tak memiliki kaki dan hidup di dalam tong. Keduanya bila muncul dari tong selalu cek cok.

Kodrat dan Uma membicarakan tentang kasus mereka. Dari dialog mereka terdengar bahwa mereka harus tetap mengawal kasus yang mereka perjuangkan dan terus meng up date perkembangan. Mereka juga untuk kebutuhan penyelidikan menginginkan mereka-ulang adegan kasus mereka. Tapi tidak ada informasi kasus apa yang menjerat mereka. Dan tak masuk akal mereka dalam kondisi di bawah tanah terus mengadvokasi kasus yang mereka perjuangkan, kecuali kalau memang sebetulnya telah menjadi orang-orang mati dan perbincangan itu adalah ingatan-ingatan tatkala hidup. Mereka juga masih merasa tubuhnya disetrum terus menerus oleh aparat. Takala muncul Lubi dari dalam tong, terjadi a percakapan antara Kubi dan Lubi seputar proyek bersama besar (entah proyek agraria atau pertambangan yang melibatkan banyak pihak) yang akhirnya menjadi kasus dan membuat mereka berada di bawah tanah tersebut. Dalam percakapan mereka,dapat kita dengar mereka nyatakan bahwa Uma seorang aktivis yang berusaha menyelidiki kasus itu akhirnya mereka bunuh. Itu menjadikan adalah sah bila penonton menarik kesimpulan bahwa adegan-adegan di goa bawah tanah itu adalah adegan para arwah. Namun mungkin sutradara tetap setia kepada naskah mengambangkan persoalan apakah mereka tokoh-tokoh yang masih hidup atau mati. Kodrat dalam sebuah adegan mengatakan: “Sebenarny kita makhluk apa?” Dan Uma menjawab: “Saat ini aku masih percaya kita manusia.”

Dari adegan-adegan kita mengerti bahwa drama ini ingin menceritakan dua orang aktivis Uma dan Kodrat yang berada satu goa bawah tanah bersama orang-orang yang dulu menjadi pemain besar, kasus yang tengah mereka selidiki. Persoalan apakah mereka manusia atau telah mati. Pertunjukan ini kurang berani tegas dan tak menampilkan clue-clue – itu yang menjadikan pertunjukan ini menjadi agak kabur duduk persoalannya.

10. Teater Kas: Musuh Politik

Teater Kas. Foto: Jose Riandi.

Langkah Mematikan Catur Sang Jendral

Naskah Musuh Politik karya Purwadi Djunaedi (Pedje) adalah adaptasi dari Lawan Catur karya Kenneth Sawyer Goodman (terjemahan Rendra). Kisah tentang seorang jendral yang terlatih dalam catur, dan menjadikan strategi berpikir dalam catur menjadi siasat-siasatnya sehari-hari dalam menghadapi musuh. Pada dasarnya tidak ada perbedaan menyolok antara naskah Pedje dan naskah Kennet Sawyer. Hanya ujung naskahnya yang berbeda. Bila di naskah aslinya sang jendral tak terbunuh dan tetap melakukan permainan catur, sementara di naskah adaptasi Pedje sang jendral terbunuh oleh ajudannya sendiri.

Inti dari naskah ini adalah ingin menunjukkan bagaimana sang jendral (dalam naskah Pedje bernama Jendral Alex Dursina, dalam naskah Rendra bernama Jendral Samuel Glaspell, dalam naskah asli Kenneth Sawyer Goodman bernama Alexis Alexandrovitch) seperti sebuah pemain catur yang lihai, saat terdesak, terancam skak mat lawan mampu membalikkan keadaan menjadi pemenang dalam pertarungan. Dalam naskah diceritakan bagaimana seorang anak muda tokoh demonstan (bernama Harry Mandera) yang berbahaya datang ke kantor sang Jendral. Sang jendral tahu bahwa sang tokoh demonstran itu hendak membunuhnya. Tapi malah ia menyuruh para ajudannya tak menggeledah anak muda tersebut,n membiarkan ia membawa pestol masuk ruangannya dan meminta ditinggalkan berdua . Dengan taktik dan ketenangan seorang pemain catur kawakan – dalam kondisi todongan pestol yang sewaktu-waktu bisa meldak menewaskannya , sang jendral mampu membalik keadaan, menguasi keadaan dan bahkan kemudian memenangkan pertarungan dengan mampu membunuh tokoh demonstran tersebut.

Sebuah teater yang mementaskan naskah ini harus mampu membuat penonton membayangkan bahwa ketenangan sang jendral dalam memainkan tak tik menghadapi anak muda yang akan membunuhnya adalah ketenangan seorang pemain catur yang dalam kondisi kritis rajanya terkena skak mat mampu sedikit demi sedikit keluar dari tekanan, bahkan kemudian mampu membalik keadaan dan dengan jitu menyerang sang lawan hingga sang lawan keok.

Dan itulah yang cukup berhasil disajikan oleh Teater Kas. Dialog antara sang Jendral dan sang demonstran yang membawa pestol tampil mengalir, tak terbata-bata dan bisa menggiring kita ke imajinasi bahwa seluruh ketenangan tindakan dan psikologi pertarungansang jendral diresapi oleh ketrampilannya bermain catur sehari-hari. Permainan Arsha Dwi Sulistio sebagai sang jendral (ia yang juga menyutradarai pementasan ini) cukup membuat kita menikmati jalannya cerita secara clear.

Dari segi fisik, tubuh Arsha tak terlalu tinggi dan tak kekar, tak ada bayangan dia seorang militer. Namun ia mampu meyakinkan kita bahwa ia adalah seorang jendral yang cerdas penuh tipu muslihat dan berani menghadapi resiko. Kostum yang dikenakan Arsha sama sekali tak menunjukkan ada kaitannya dengan seragam atau kepangkatan militer (sebagaimana sering digunakan oleh grup grup lain yang mementaskan naskah ini). Ia mengenakan kemeja putih rapih dan celana pantalon hitam. Gerakan-gerakan ekspresi tangannya, mobilasinya di panggung, dan kalimat -kalimat yang diucapkannya natural dan tak dilebih-lebihkan. Nyaris seluruh kalimat yang dilontarkannya mampu menguatkan suasana. Tekanan intonasinya takarannya pas. Tak ada kalimatnya yang kesleo lidah, tergelincir, belepotan atau tak dimengerti. Kualitas pemeranannya singkatnya mampu membuat kita tenggelam menikmati cerita tanpa gangguan-gangguan. Acting nya is believing.

Salah satu adegan awal yang mengasyikkan dilihat misalnya adalah adegan saat ia mempraktekan catur buta. Catur buta adalah permainan catur yang hanya menyebutkan langkah-langkah. Pemain tidak melihat papan catur secara fisik, melainkan mengingat posisi semua bidak dalam pikiran. Kemampuan visualisasi dan memori seorang pemain catur buta , karena hanya mengandalkan ingatan maka dari itu harus tinggi. Saat membaca naskah Pedje ada bagian-bagian yang menampilkan Sang jendral bersama ajudannya bernama Toni bermain catur dengan saling menyebut langkah-langkah catur seperti E5 ke Nd5, C4 ke Nb6 dan seterusnya.

Tak terbayangkan bagi saya ternyata eksekusi penyutradaraannya ini adalah permainan catur buta. Toni ditampilkan berdiri di hadan papan catur yang diletakkan di sebuah meja kecil . Ia yang melangkahkan pion-pion catur sambil menyebutkan Langkah-langkahnya kepada jendral. Sementara sang Jendral di meja kerjanya tanpa melihat papan catur sama sekali membalas langkah Toni dengan menyebutkan respon langkah-langkahnya dengan cepat, tanpa banyak memikir. Dan itu dilakukan sambil makan. Adegan ini mengesankan saya dan bagi saya mampu menggambarkan ketajaman pikiran sang jendral.

Di akhir pertunjukan, sang Jendral Alex Dursina mampu membunuh Harry Mandera dengan permainan minum racun. Mereka sama-sama minum racun. Adegan ini menarik , keduanya tergeletak. Jendral Alex lunglai di kursi. Dan Harry terjatuh terkapar di lantai ,menabrak meja tempat papan catur sehinggo pion-pionnya semburat. Sang jendral mampu bangkit lagi karena ternyata ia sehari-hari sudah latihan minum racun, sehingga daya tahan tubuhnya cukup kuat.

Ia menghampiri Harry yang mati , mengambil pestolnya . Dan menguasai keadaan. Pada naskah asli Kenneth Sawyer Goodman, saat para ajudan masuk, sang jendral meminta Tony melanjutkan permainan catur dengannya yang tertunda. Ia yakin meski Rajanya terkena skak mat, ia mampu membalik keadaan sama seperti barusan saja ia mampu membunuh sang aktivis meski tadinya ia terancam mati. Kehidupan sehari-hari paralel dengan permainan catur. Dalam naskah Pedje namun itu tak terjadi. Tatkala para ajudan masuk, tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, mereka langsuk menusuk sang jendral. Hingga sang jendral juga mati.

Saya lebih suka ending naskah asli dan naskah terjemahan Rendra. Karena lebih masuk akal.

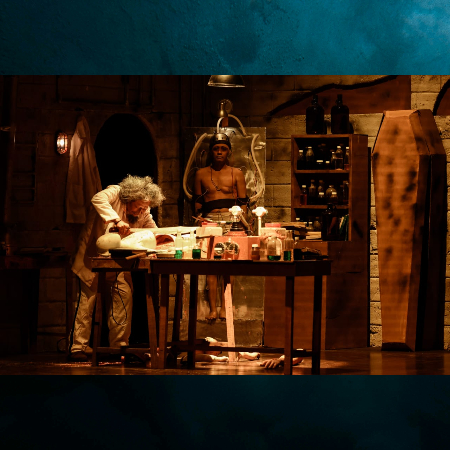

11. Mata Art Community: Peot Peot

Mata Art Community. Foto: Jose Riandi.

Eksprimen Sinting Sang Dokter

Di ceruk dinding berdiri mematung kaku sosok seorang perempuan bernama Marlina (diperankan Wilda Marcela) . Dari awal pertunjukan sampai menjelang akhir pertunjukan ia seperti mumi. Sama sekali tak bergerak. Bahkan juga kalau tidak kita amati seperti tidak ada tarikan nafas dari tubuhnya. Tak jauh darinya juga ada seorang laki-laki yang seperti ditanam di dinding. Sama, ia juga kaku berdiri bak manekin. Mereka memerankan jenasah-jenasah yang telah dibalsem diawetkan oleh dokter sinting Baron ( diperankan Zoebir Mustaqim). Marlina adalah istri sang dokter yang telah mati. Kemampuan diam Wilda Marcela memerankan mayat Marlina selama lebih satu jam luar biasa. Ia baru bergerak di akhir adegan tatkala ia bangkit bersama jenasah-jenasah lain yang diawetkan.

Mata air Community Ruang menampilkan sebuah komedi absurd yang berkaitan dengan sebuah eksprimen gila seorang dokter menentang hukum-hukum sains dunia kedokteran . Naskah Peot Peot ini merupakan hasil “alih wahana” Vredi Kastam Marta almarhum,penulis naskah drama asal Sukabumi atas cerpen sastrawan Amerika, Nathaniel Hawthorne: Dr Heidegger’s Expriment . Bila kita baca cerpen Hawthorne tersebut strukturnya sederhana dan ditulis dengan sudut pandang orang ketiga yang cenderung umum dalam menceritakan kisah Dr Heiddeger. Harus diakui Vredi Kastam trampil mengangkat cerpen ini ke dalam naskah drama yang penuh dialog-dialog. Tampak imajinasi Vredi Kastam cukup bergelora sehingga detail-detail tambahannya terhadap cerpen Hawthorne itu cukup banyak dan detail.

Inti cerpen Hartworne adalah dokter Heiddeger membuat ramuan obat yang bisa membuat orang menjadi remaja kembali. Dan dia mengundang 4 orang sahabatnya yang sudah tua-tua untuk mencobanya. Tiga laki-laki dan satu perempuan berumur 70 tahunan. Mereka semua itu orang-orang bermasalah. Dalam cerpen Hartworne, mereka adalah Mr Medbourne, seorang pengusaha bangkrut, Kolonel Kiligrew, seorang pensiunan yang penyakitan radang sendi, Mr Gascoigne, seorang politisi gagal, seorang janda bernama Wycherly, yang dikenal terlibat banyak skandal. Dalam naskah Verdi nama-nama itu berubah menjadi Hartoko, Benibo, Antoni dan Niki Mirana yang antara lain i seorang politisi koruptor besar, jendral pelanggar HAM, pengusaha hitam dan seorang wanita simpanan pejabat-pejabat .

Mereka diundang ke laboratorium dr Heiddeger untuk mencoba ramuan minuman Ajaib yang dibuat sang dokter yang mampu meremajakan seseorang. Verdi Kastam mengolah sosok dr Baron sebagai dokter yang membaurkan antara sosok yang percayaan klenik – ilmu-ilmu magic dan sains. Sosok dokter Baron agaknya lebih “ngawur” daripada dr Heiddeger yang tarafnya pseudo ilmiah. Dalam cerpen, ruang lab dr Heidegger dideskripsikan masih penuh tumpukan buku antara buku-buku kedokteran modern dan buku-buku kuno tentang formula-formula ramuan ajaib. Ia masih digambarkan sebagai seorang yang tengah melakukan studi atau penelitian. Sementara di tangan Verdy Kastam ruang laboratorium dihiperbolakan. Ruang laboratorium penuh bunga-bunga sajen, organ-organ manusia juga alat-alat kedokteran modern . Tingkah laku sang dokter dalam laboratoriumnya ganjil. Tiap hari mengkapak-kapak – memotong-motong dan menggergeji listrik tubuh jenasah manusia . yang dalam pentas Mata Air Community dilambangkan dengan memotong-motong manekin.

Permainan grouping keempat aktor yang memerankan empat sahabat tua sang dokter cukup kompak. Mereka semua ingin mencoba obat awet muda sang dokter. Permainan mereka komikal. Orang-orang tua yang menginginkan kembali muda. Kejenakaan seharusnya bisa diolah di sini. Terutama ternyata karena obat itu tak sepenuhnya cespleng. Terutama wajah Niki Mirana, yang diharapkan seluruh lelaki bisa kembali cantik seperti saat muda dia merangsang siapa saja, ternyata wajahnya malah tambah peyot-peyot.