Festival Pasca Penciptaan dan Tubuh sebagai Pengetahuan dalam Dunia Seni

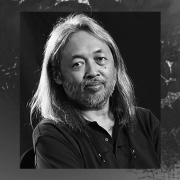

Oleh: Mukhlis Anton Nugroho*

Dalam dunia seni kontemporer, Festival Pasca Penciptaan yang diadakan di ISI Surakarta menawarkan ruang unik untuk memahami pertemuan antara tubuh, seni, dan pengetahuan. Dalam naskah Dari Tubuh ke Pengetahuan, yang merupakan pidato pembacaan performatif dari Eko Supriyanto dan Wahyu Novianto, kita diajak untuk merenung lebih dalam tentang arti tubuh dalam produksi pengetahuan seni. Pidato ini menyuarakan gagasan penting bahwa tubuh bukan hanya medium fisik atau estetis, tetapi sebuah arsip hidup yang menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perlawanan.

Dengan pendekatan ini, Festival Pasca Penciptaan menjadi lebih dari sekadar ajang pertunjukan virtuositas. Ini adalah ruang di mana karya seni tidak hanya ditampilkan untuk dinikmati, tetapi juga dipertanyakan, diperdebatkan, dan dijalani bersama oleh penonton dan pencipta. Eko menyebutkan, “Festival ini adalah ruang di mana karya seni tidak berhenti sebagai laporan atau catatan akademik, melainkan hidup kembali di hadapan masyarakat.” Hal ini mengingatkan kita pada kritik Bambang Sugiharto dalam bukunya Untuk Apa Seni?, yang mengajukan pertanyaan tentang relevansi seni dalam kehidupan sosial. Sugiharto memperingatkan kita bahwa seni sering kali dianggap sebagai produk yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, lebih sering terjebak dalam ruang akademis atau estetika tinggi yang tidak terhubung dengan pengalaman sosial.

Dalam konteks Festival Pasca Penciptaan, tubuh yang dimaksud bukan hanya tubuh individu seniman, tetapi juga tubuh kolektif masyarakat. Sebagaimana ditekankan dalam pidato performatif, tubuh adalah medium utama untuk “memiliki dunia,” menurut Merleau-Ponty. Seni, yang berasal dari tubuh yang memiliki pengalaman hidup, berfungsi sebagai medium untuk membawa pengetahuan. Pengetahuan ini bukanlah pengetahuan yang tertulis dalam buku atau di laboratorium, melainkan pengetahuan yang “ditubuhkan” melalui pengalaman inderawi dan fisik. Festival Pasca Penciptaan mengajak kita untuk merasakan seni secara langsung, melalui tubuh kita, untuk mengaktifkan pengetahuan yang selama ini terpinggirkan oleh budaya modern yang lebih mengutamakan teori dan rumus.

Artikel-artikel media yang membahas festival ini memberikan gambaran lebih lanjut tentang bagaimana Festival Pasca Penciptaan ISI Surakarta menjadi ruang inklusif yang melibatkan masyarakat luas. Media mengungkapkan bahwa festival ini tidak hanya mempertemukan seniman dan akademisi, tetapi juga membawa seni ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan gagasan Eko bahwa karya seni tidak pernah selesai di ruang studio, dan harus bertemu dengan penonton untuk menjadi utuh. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyu dalam pidato tersebut, seni harus lebih dari sekadar tontonan.

Namun, di balik keindahan dan semangat pertemuan ini, ada juga tantangan besar yang disuarakan oleh Wahyu: “Apakah festival ini sungguh untuk kami? Atau hanya pesta untuk kalian, para akademisi?” Pertanyaan ini mengingatkan kita akan kritik sosial yang lebih mendalam, yang juga menjadi perhatian Bambang Sugiharto. Dalam bukunya Untuk Apa Seni?, Sugiharto mengingatkan kita bahwa seni sering kali terisolasi dalam ruang-ruang tertentu, hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang terlibat langsung dengan dunia seni. Festival Pasca Penciptaan mencoba menjawab tantangan ini dengan melibatkan masyarakat dalam setiap aspek penciptaan seni, termasuk lulusan mahasiswa penciptaan yang sedang melaksanakan tugas akhirnya. Ini bukan hanya soal menghadirkan karya seni di depan publik, tetapi juga membangun kesadaran sosial bahwa seni adalah bagian dari kehidupan yang harus dinikmati oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka.

Seni sebagai Medium Transformatif dalam Ruang Ketiga

Festival Pasca Penciptaan di ISI Surakarta mengajukan sebuah gagasan yang lebih luas dari sekadar pertunjukan seni; ia membuka ruang ketiga—sebuah ruang di mana makna seni lahir dari pertemuan, negosiasi, dan bahkan benturan antar berbagai pihak. Konsep ini merujuk pada gagasan Homi Bhabha tentang third space, yang menjelaskan bahwa makna tidak pernah statis dan selalu terbentuk dalam pertemuan berbagai unsur budaya, ide, dan persepsi. Dalam konteks festival ini, seni menjadi lebih dari sekadar ekspresi individual, tetapi juga sebuah arena untuk kolektivitas yang membangun pemahaman baru tentang realitas sosial.

Seni, yang selama ini seringkali dianggap sebagai barang yang “dijaga” dalam ruang-ruang elit, dalam festival ini hadir di ruang yang jauh lebih terbuka. Di sini, tubuh seniman dan penonton bersatu dalam ruang pengalaman kolektif, menciptakan kesempatan bagi terciptanya sebuah pengetahuan baru yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan Eko dalam naskah performatif, “Pengetahuan seni lahir dari perjumpaan antara tubuh pencipta dan tubuh penonton,” menggambarkan bahwa makna dari setiap karya seni hanya terwujud ketika ada interaksi nyata antara seniman dan masyarakat.

Dalam konteks ini, Festival Pasca Penciptaan menciptakan dialog yang tidak hanya berdampak pada penonton yang hadir, tetapi juga menggugah kesadaran akan pentingnya seni sebagai alat untuk menyuarakan suara-suara yang terpinggirkan. Seperti yang diungkapkan Wahyu, seni sering terasa jauh dari kehidupan nyata masyarakat, dan festival ini berusaha menjawab keresahan tersebut. Namun, keberhasilan festival ini bukan hanya terletak pada sejauh mana karya seni berhasil diterima oleh masyarakat, melainkan juga pada sejauh mana festival ini membuka ruang bagi pemikiran kritis dan diskusi sosial yang lebih luas.

Dalam bukunya Untuk Apa Seni?, Bambang Sugiharto mengingatkan kita bahwa seni, dalam banyak hal, telah menjadi alat hegemoni—baik sebagai sarana dominasi budaya maupun sebagai objek konsumsi dalam industri hiburan. Seni sering kali terjebak dalam siklus komersial yang mengabaikan aspek kritisnya, yaitu kemampuannya untuk menggugah kesadaran sosial dan menciptakan perlawanan. Sugiharto berargumen bahwa seni harus mampu mengungkapkan ketidakadilan sosial, ketimpangan, dan potensi perubahan. Festival Pasca Penciptaan, dalam hal ini, mencoba mengembalikan peran seni sebagai alat perlawanan, bukan sekadar hiburan atau produk industri.

Eko, dalam naskah performatifnya, mengaitkan seni dengan perlawanan terhadap narasi dominan. “Seni bisa jadi alat dominasi, tapi juga alat perlawanan,” kata Eko, menggarisbawahi bahwa seni dalam festival ini memiliki posisi ganda: sebagai instrumen untuk mempertahankan kebudayaan sekaligus sebagai medium untuk menghadirkan kritik sosial. Festival ini bukan hanya tentang perayaan estetika, tetapi juga tentang menggali lebih dalam makna sosial dan politik dari setiap karya yang ditampilkan. Di sini, peran Festival Pasca Penciptaan dalam menghidupkan pengetahuan menjadi jelas—seni tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif, terisolasi, atau terkomodifikasi. Festival ini menjadikan seni sebagai bagian dari perjuangan untuk mengatasi hegemoni budaya yang meminggirkan suara-suara yang tidak terdengar, menjadikannya relevan bagi masyarakat luas.

Kesadaran Kolektif dalam Festival

Penting untuk dicatat bahwa Festival Pasca Penciptaan juga memberikan penghormatan pada tradisi dan warisan budaya Indonesia. Seni tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari sejarah, melainkan sebagai bagian integral dari perjalanan budaya bangsa. Festival ini menghidupkan kembali seni tradisional, mempertemukannya dengan bentuk-bentuk kontemporer yang relevan dengan konteks sosial saat ini. Sebagaimana yang ditekankan dalam pidato Eko, “Tubuh Nusantara menyimpan jejak, luka, gerak, bunyi, doa, dan ingatan.” Festival ini menjadi wadah di mana tubuh yang memuat sejarah panjang tersebut bersua dengan masyarakat masa kini, untuk menyampaikan pengetahuan yang bersifat transformatif.

Di sisi lain, artikel-artikel media tentang festival ini menyoroti bahwa Festival Pasca Penciptaan ISI Surakarta juga merupakan bentuk kesadaran kolektif yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Melalui berbagai karya yang dipertunjukkan, festival ini tidak hanya memperkenalkan karya seni yang berkualitas, tetapi juga merayakan keberagaman budaya Indonesia. Dengan menampilkan karya-karya yang berakar pada tradisi dari berbagai daerah, festival ini membangun pemahaman baru tentang bagaimana seni tradisional dapat bertahan dan berkembang dalam dunia yang semakin global ini.

Sebagai kesimpulan, Festival Pasca Penciptaan di ISI Surakarta memberikan gambaran tentang bagaimana seni bisa menjadi lebih dari sekadar karya untuk ditonton. Festival ini membuka ruang bagi pertemuan antara tubuh seniman dan penonton, menciptakan pengetahuan baru yang lahir dari pertemuan itu. Melalui refleksi ini, kita diajak untuk menyadari bahwa seni bukan hanya objek estetika, tetapi juga kekuatan transformasional yang bisa mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Dengan Festival Pasca Penciptaan, ISI Surakarta membuka jalan bagi seni untuk kembali ke tengah masyarakat, menghidupkan pengetahuan yang sebelumnya tersembunyi dalam arsip tubuh Nusantara, dan mengundang kita semua untuk turut serta dalam perjalanan pengetahuan ini.

***

*Mukhlis Anton Nugroho. Mahasiswa Program Doktoral Pengkajian Seni Musik, Institut Seni Indonesia Surakarta.