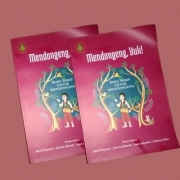

Dunia Perantaraan dalam Seni Pertunjukan Jawa: Sejarah dan Mitos, Interkulturalisme dan Interreligiositas (Musik/Budaya)

MENGENALKAN OPEN ACCESS E-BOOK

Oleh Prof. Sumarsam*

Catatan

Setelah selama enam tahun riset dan menulis, akhirnya buku saya terbit pada bulan Oktober 2024 yang lalu. Sebagaimana pada umumnya, buku-buku akademik bahasa Inggris yang diterbitkan di negara-negara Barat harganya pasti sangat mahal. Tetapi akhir-akhir ini, supaya buku-buku tersebut bisa tersebar lebih luas, penerbit bisa mendaftarkan buku itu ke a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence untuk bisa mengunduh gratis e-booknya. Bulan Agustus 2025 ini, penerbit saya, Wesleyan University Press, telah mendaftarkannya. Untuk download buku, tekan link ini: https://muse.jhu.edu/book/121045.

Buku ini telah diresensi oleh Bapak Riwanto Tirtosudarmo secara panjang lebar dan runtut, diterbitkan di BWCF <https://borobudurwriters.id/kolom/sumarsamdan- jawa-yang-ilusif/> dan telah memenangkan Nancy Staub Publication Award dari organisasi UNIMA (Union Internationale de la Marionnette)–USA.

Selama karir saya sebagai penulis, untuk berbagi pengetahuan saya kepada mereka yang lebih akrab dengan bahasa Indonesia, saya telah berusaha menterjemahkan tulisan-tulisan dan buku saya kedalam bahasa Indonesia. Tetapi karena keterbatasan waktu, hanya buku saya yang pertama saja, Gamelan: Cultural Interaction and Musical Development in Central Java (1995) yang sudah diterjemahkan, Gamelan: Interaksi Budaya dan Perkembangan Musikal di Jawa (2003); dan kumpulan esai-esai saya telah diterjemahkan oleh team Penerbit Gading, diberi judul Memaknai Wayang dan Gamelan: Temu-Silang Jawa, Islam dan Global (2018). Buku saya kedua, Javanese Gamelan and the West (2013). Buku yang ketiga ini belum tahu kapan akan diterjemahkan.

Mengenalkan

Untuk mengenalkan buku ini, di penerbitan BWCF ini saya menterjemahkan beberapa paragraf dari Preface dan Introduction-nya, terutama tentang ceritera penulisnya dan ringkasan isi buku. Semoga calon pembaca bisa sedikit mendapat gambaran isi buku dan latar belakang penulisnya sebelum tertarik untuk mengundhuh buku setebal 262 halaman itu. Saya ucapkan terimakasih kepada Borobudur Writers Cultural Festival yang telah berkenan menerbitkan terjemahan paragraf-paragraf tersebut.

Beberapa Paragraf Cuplikan Prakata dan Pendahuluan

Berceritera Sebagai orang Jawa berkarya menjadi pengajar, pemikir, dan pemain gamelan, saya sering menerima komentar dari beberapa rekan saya orang Amerika, mendorong supaya dalam tulisan saya bisa lebih eksplisit, lebih gamblang memposisikan diri saya. Prakata ini bermaksud menjelaskan usaha saya untuk memenuhi permintaan rekan-rekan tersebut. Saya akan mulai dengan berbagi ceritera beberapa kejadian dan pemikiran yang mensituasikan latar belakang personal saya. Mengapa penyingkapan diri-sendiri? Karena hubungan saya dengan masalah-masalah yang saya ajukan dalam buku ini bersifat intim: saya akan berbicara praktik-praktik yang kompleks tentang ekspresi budaya Jawa secara personal saya berkecimpung di dalamnya semenjak masa kecil saya. Lebih penting lagi, di sini saya akan memberi sketsa perjalanan diri saya dalam bidang intelektual dan kehidupan berkesenian, semoga bisa memberi orientasi pembaca pada masalah-masalah yang saya bicarakan dalam buku ini.

Tempat Kelahiran

Dhuk durung mati Ra Kuthi arep

anga…bathara. Linungan de nira

maring bathara maring

Badhander. Sang ring wngi tan

ana ring wruh. Anhing wong

bhayangkara angiring

Ketika Ra Kuti yang ingin menjadi raja

belum mati, sang raja [yang Ra Kuti i

ngin membunuhnya] dilarikan ke

Badhander. Lari waktu malam, tidak ada

yang tahu. Hanya pengiring bhayangkara yang tahu

(Munandar 2021, 2; berdasarkan Brandes 1930, 3 dan Kiswanto 2009, 96)

Pada waktu menulis buku ini hampir selesai, saya menemukan peristiwa sejarah yang menarik di Dander, desa di mana saya dilahirkan. Kutipan di atas diambil dari naskah Pararaton (ditulis pada abad ke-16). Penulisnya berbicara tentang raja Majapahit Jayanegara, memerintah pada awal abad ke-14 yang harus melarikan diri ketika kerajaannya diserang musuhnya, Ra Kuthi. Akibatnya sang raja dalam keadaan bahaya karena akan dibunuh musuhnya melarikan diri dan sembunyi di Bandhander, desa yang, sekarang dikenal dengan nama Dander–tidak ada fakta yang diketemukan tentang perubahan nama ini. Agus Aris Munandar (2021), seorang arkeolog terkemuka dari Universitas Indonnesia, hampir bisa memastikan bahwa Dander adalah tempat di mana Jayanegara dan pengiringnya bersembunyi. Keberadaan Kahyangan Api (tempat di mana api berkobar terus-menerus dari bumi) di dekat desa Dander, dan inskripsi Adan-Adan yang diketemukan di Kalitidu, tidak jauh dari Dander, menguatkan hipotesa Munandar. Kahyangan Api ada kaitannya dengan suatu tempat di mana dewa-dewa turun ke madyapada (maksudnya Kahyangan Api itu tempat yang penting untuk ritual), Adan- Adan adalah sima (desa bebas pajak), yang berkaitan dengan anugerah dari raja (8-11).

Saya tidak mengeklim bahwa penduduk di Dander mempunyai hubungan signifikan dengan raja Jayanegara, tetapi paling tidak pada suatu ketika mereka bertemu dengan seorang pelarian raja Majapahit. Sebagaimana kata Dander menunjukkan arti “dermawan” (dari akar kata dhana atau hadiah dan dhare atau pemegang), mungkin orang-orang Dander bertindak akomodatif dan dermawan kepada Jayanegara dan prajurit pengiringnya, bhayangkara (6-7). Dengan ekstensi, ini juga berarti sangat mungkin bahwa orang Dander menerima berkah dari raja Jayanegara.

Hubungan antara orang biasa dan raja diceriterakan di atas paling tidak secara tangensial memungkinkan saya mengeklaim hubungan saya dengan kebudayaan keraton. Ini berhubungan dengan suatu peristiwa yang menyenangkan, yaitu pertemuan saya dengan Ngarso Dalem Sri Sultan Yogyakarta dan keluarga beliau–nanti akan saya paparkan di halaman berikutnya. Sebabnya, Sri Sultan dan raja-raja Jawa percaya bahwa leluhur mereka dapat dilacak pada dinasti raja-raja Majapahit, bukan realitas sejarah, tetapi mengikuti konsep peningkatan daya kuasa sang raja melalui silsilah geneologi: lebih jauh kebelakang seorang raja memitologikan geneologinya akan lebih meningkatkan daya kuasa (power) beliau dan kerajaannya (Moertono 1965).

Hirarki Sosial

Dalam kehidupan keraton, sistim hirarki dan praktiknya memang sangat menonjol dibanding dengan kehidupan orang biasa. Contohmya, dalam menempatkan diri berdasarkan status sosialnya, orang biasa hanya mengenal penggunaan dua tingkatan bahasa, ngoko atau bahasa akrab/sehari-hari, dan kråmå atau bahasa sopan. Akan tetapi tradisi keraton mempunyai ampat tingkatan bahasa dan etika dan tindak-tanduk tertentu. Contohnya, sembah, sikap menyatukan dua telapak dan jari tangan dengan dua ibu jari menyentuh hidung sambil duduk bersila di lantai, menunjukkan kesopanan kepada orang yang berstatus tinggi.

Pengenalan dan adaptasi pendidikan Barat dalam kehidupan orang Jawa meningkatkan struktur hirarki sosial orang biasa–menimbulkan status tinggi baru: elit berpendidikan model Barat. Orang Jawa yang berpendidikan model ini mendapatkan status tinggi dalam masyarakat, bertanding atau berpasangan dengan struktur hirarki tradisi keraton. Hal ini bisa menimbulkan ambiguitas ketika orang biasa yang berpendidikan bertemu dengan keluarga bangsawan; saya akan memaparkan pengalaman personal saya untuk mengilustrasikan kekompleksan hal ini.

Pada tahun 2018 saya ikut mengatur acara kunjungan Sri Sultan Yogyakarta ke universitas saya, Wesleyan. Saya adalah seorang profesor lulusan pendidikan paling tinggi dari universitas di Amerika, meskipun dulunya saya didewasakan di sebuah desa di Jawa Timur. Jadi saya mengidentifisikan diri sebagai orang biasa/desa yang berpendidikan. Pada waktu saya ditugaskan mengenalkan Ngarso Dalem Sri Sultan, saya merasa perlu harus jujur: sebagai orang biasa saya merasa sangat rendah diri, juga grogi, dan tidak tahu bagaimana harus berperilaku yang benar atau patut waktu bertatap muka dengan Ngarso Dalem–apakah saya harus menyembah, menundukkan badan saya, atau bersalaman? Akhirnya saya memutuskan untuk sedikit menunduk, menyembah dengan telapak tangan dan jari menyatu di depan dada saya, tidak di muka hidung saya. Kiranya sikap seperti ini adalah praktik yang umum dilakukan orang non-aristokrat ketika mereka bertatap muka dengan Sri Sultan. Sebagai tambahan, karena latar belakang intelektual saya, dalam mengenalkan Sri Sultan, saya menemukan penjelasan yang sesuai dengan suatu gagasan pencarian hubungan selaras dengan Sri Sultan berdasarkan pada filosofi Jawa manunggaling kawula lan gusti, penyatuan status yang terendah dan yang tertinggi. Dalam kesadaran mengakui tingkatan strata sosial, saya menerapkan strategi kebudayaan dalam mencari hubungan sosial yang harmonis.

Sowan Mbah Cåkarmå: Ngalap Berkah

Pada waktu saya masih muda sebagai penabuh gamelan, saya dengan beberapa teman berkunjung ke makam seorang penabuh gamelan sekaligus dhalang legendaris Mbah Cåkarmå. Makamnya di desa Nguter, Sukaharja, Jawa Tengah. Kami datang ke sana untuk ngalap berkah. Kami mendapat keterangan bahwa beliau adalah seniman unggulan dari Astana Mangkunegaran di Surakarta. Kunjungan itu harus dilakukan tengah malam, dengan menaburkan bunga di makamnya dan berdoa singkat untuk mendapatkan berkahnya. Setelah ritual selesai, ada syarat yang harus kami lakukan: kami tidak boleh tidur di dalam rumah, tetapi di luar, di tempat yang tidak beratap. Saya tidak tahu mengapa harus demikian. Dugaan saya, kalau melakukan ritual itu lebih menantang persyaratannya, maka berkah lebih melimpah akan diterima. Bagaimanapun syaratnya, saya dan beberapa teman tersebut melakukannya tanpa mengalami rintangan.

Pada umumnya, ngalap berkah adalah suatu ritual untuk mendapatkan berkah dari seseorang figure terkenal, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, untuk meningkatkan daya kuasa orang yang melakukannya. Biasanya, dhalang harus melakukan ritual seperti ini, tetapi lebih berat daripada yang dilakukan oleh penabuh gamelan, termasuk pengorbanan diri seperti kungkum (merendam diri di sungai berjamjam), makan hanya pålå kependem (akar-akaran) atau nasi, dan meditasi di lokasi yang dipercaya ada daya mistiknya (lihat Hand 2016, 233-28). Menyerap daya kuasa (power) adalah praktik yang biasa dilakukan orang Jawa, termasuk seniman seperti saya.

Tentang ngalap berkah dari Mbah Cåkarmå ini ada kesinambungannya. Setelah beberapa dekade berlalu, ketika saya melakukan penelitian untuk disertasi saya. saya sangat terkejut menemukan fakta dari arsip bacaan saya bahwa nama Cåkarmå disebut dalam naskah Serat Babad Nitik Mangkunegaran ditulis pada abad ke-18 dan di Serat Tjentini ditulis awal abad ke-19. Ini merupakan penemuan yang penting bagi saya karena sebelumnya saya hanya mengira bahwa beliau adalah figure yang tidak saya ketahui secara jelas, mungkin setengah dongeng saja. Tetapi ternyata beliau adalah nyata-nyata orang yang pernah hidup. Sayangnya, saya tidak menemukan penjelasan yang lebih detil karena babad dan naskah itu menyebutnya hanya singkat, dan Serat Tjentini menyebut hanya nama Tjåkremå dalam konteks diskusi tentang filosofi gamelan. Poinnya adalah bahwa penabuh gamelan di area Surakarta tahu keberadaan makam Mbah Cåkarmå dan yang saya ketahui beberapa dari mereka ngalap berkah dari berkunjung makam beliau, sebagaimana yang saya lakukan.

Tambahan Beberapa tahun yang lalu saya sempat menghadiri dan memberi presentasi di konperensi Euro Southeast Asia di Perancis. Kunjungan ke Perancis ini mengingatkan pengalaman saya ngalap berkah dari Mbah Cåkarmå. Mengapa? Karena sudah lama saya mendengar, mempelajari, dan menulis tentang seorang komponis unggulan, Claide Debussy yang komposisinya terkenal dengan gaya impresionisme. Menurut beberapa kajian, ada kemungkinan-kemungkinan pengaruh musik gamelan pada komposisinya. Gamelan itu beliau dengarkan secara langsung di pameran semesta Perancis pada tahun 1889. Begitu saya akan mendapat kesempatan berkunjung ke Perancis, salah satu keinginan saya adalah ngalap berkah dari sang komponis, mengunjungi makamnya.

Kebetulan lokasi makam beliau dekat dengan menara terkenal, Eiffel Tower. Di sekitar menara itu adalah di mana pameran semesta Paris diselenggarakan. Salah satu tempat di pameran semesta, dekat Eiffel Tower, adalah bagian pameran yang dinamakan “kampong Java” di mana penari, pemain gamelan, pengrajin memamerkan hasil karyanya. Seniman-senimannya kebanyakan seniman Sunda, terutama mereka yang biasa berlatih dan bermain di kebun teh Parakan Salak. Tetapi ada beberapa penari dari Astana Mangkunegaran yang menggabung di dalamnya. Mengingat kehidupan Mbah Cåkarmå dan beberapa penari Mangkunegaran menari di pameran semesta Paris pada kesamaan periode (pertengahan-akhir abad ke-19), ini menguatkan saya untuk berkunjung di makam Claude Debussy (empu kesenian sejaman dengan hidupnya Mbah Cåkarmå) untuk ngalap berkah. Maka sebelum konperensi dimulai, saya melakukannya.

Ringkasan Buku

Formasi dan transformasi, pesentuhan antara sejarah dan dongeng, teks dan konteks pertunjukan kultural, tradisi lisan dan tulisan, kelucuan dan religiositas: topik-topik ini akan dijabarkan di dalam ampat bab. Buku ini tidak mengikuti alur sejarah yang ketat, walaupun bab-babnya diatur nenurut kronologi sejarahnya, tetapi tidak terlalu kaku. Lebih tepatnya, dalam setiap bab saya membicarakan aspek-aspek masalah-masalah yang saya sebut di atas.

Di bab 1, “Indian Origin and Inspiration: Old Javanese Literary Works and Cultural Performances” [Asal dan Inspirasi dari India: Karya Sastra dan Pertunjukan Kultural], saya mempaparkan aestetika dan makna religius praktik-praktik musikal, menelusuri akar India dari karya sastra dan data-data yang terdapat di ikonografi abad ke- 9 sampai abad ke-15. Untuk ini saya secara selektif saya mengikuti pemikiran, mereview, dan memberi komentar pada praktik-praktik dan konteks musikal yang sudah dikaji oleh beberapa skolar, termasuk A. Becker 1979, J. Becker 1993, Hadiwidjojo 1953, Poerbatjaraka 1987, 1968. 1940, Widdess 1993, Acri 2014, 2015, 2010, dan Gomperts 2002. Setiap skolar ini membicarakan hubungan antara India dan Jawa berkenaan dengan praktik-praktik musikal dan seni pertunjukan pada umumnya. Mereka menelusuri artian praktik musical tertentu, contohnya nama nada-nada gamelan yang oleh Becker mengkaitkan dengan makna filosofi Hindu-Budda pada sejarah jaman pertengahan Jawa. Widess Gomperts, dan Acri mengkaji secara tekun dan detil hal yang sama. Kajian Stutterheim tentang asal-usul pelawak keraton Jawa didasarkan pada pidato yang panjang oleh pangeran terpelajar di keraton Surakarta, Hadiwidjojo.

Di bab 2, “Center-Periphery, Court-Rural Dynamics Performing Arts on the Move” [Hubungan Dinamika Pusat-Pinggiran, Keraton-Desa: Seni Pertunjukan Bergerakpindah], saya mempertimbangkan bagaimana mitologi Jawa telah berpindah-pindah dari ruang budaya satu ke lain, yang menjelmakan kesenian-kesenian dengan bentuk baru– membahas dari perspektif kesusastraan dan/atau bentuk-bentuk seni teater dalam berbagai konteks dalam periode sejarahnya. Contohnya, Jawa Timur, dari mana beberapa mitologi berasal, pada periode tertentu adalah pusat politik dan kebudayaan, sampai pada waktu pusat itu menurun, mengalihkan pusat tersebut ke Demak dan sekitarnya. Pantai Utara menjadi daerah manca atau pinggiran ketika kekuasaan Mataram muncul dan berkembang. Ceritera Panji, Damarwulan, dan Mahabharata dan Ramayana telah pindah 7 dari pusat kebudayaan yang satu ke yang lain, mengalami perubahan jaring-jaring maknanya. Salah satu unsur mitologi yang mempertahankan fungsi pentingnya adalah manfaatnya sebagai pembangkit daya spiritual. Contohnya, telah menjadi tradisi pada waktu pande gamelan membuat instrumen, mereka mengidentifikasikan mereka sendiri dengan nama tokoh-tokoh dari dongeng, yaitu pangeran Panji dan pengiring atau keluarganya. Ini adalah sebagai cara menghormati leluhurnya untuk keselamatan dan menghasilkan gamelan yang paling baik. Contoh lainnya, beberapa dhalang wayang golèk di pantai Utara Jawa Tengah mengucapkan mantra untuk membuka pertunjukannya dengan mengutip teks-teks dari Bhima Svarga (sebuah karya sastra ditulis abad ke-17), untuk mendapat berkah dari Allah.

Di bab 3, “Linking the Present to the Past through Preaching, Ritual, and Levity” [Mengkaitkan Masakini dan Masa lampau melalui khotbah, Ritual, dan Kelucuan], saya membicarakan dinamika praktik-praktik pengkhotbah Muslim masakini, yang mana setiap dari mereka mempunyai gaya khusus, terutama dalam pengajian–pertemuan jema’ah untuk menguatkan keimanan. Ini kontras dengan khotbah formal seperti doa bersama Jumatan di masjid. Kalau pengajian, itu umumnya di selenggarakan untuk merayakan hari-hari keagamaan dan untuk hajatan orang kerja seperti merayakan perkawinan. Ini adalah praktik “live religion,” peristiwa keagamaan yang diselenggarakan sebagai aktivitas masyarakat. Khotbahnya dibawakan oleh uztad atau kyai, mempresentasikn oratori dengan bahasa yang biasanya ditata rapi. Isinya mengenai ajaran-ajaran nilai Islam dan contoh-contoh tingkah laku yang baik sebagai orang Muslim. Kebanyakan pengkhotbah ini membawakan oratori mereka dalam bahasa campuran Jawa dan Indonesia yang mudah dimengerti, dikuatkan poin-poinnya dengan dalil-dalil Islam dan kadang-kadang petuah-petuah Jawa, tetapi juga sering diselingi dengan lawakan-lawakan. Meskipun khotbahnya menggunakan bahasa yang elaborat, struktural, berasonansi dan berbemtuk sajak, contohnya seperti yang dibawakan oleh Kyai Abdulrochim dari Demak. Isinya juga penuh dengan humor yang terkadang berisi porno. Untuk hiburan, ditengah-tengah oratori diselingi lagu-lagu musik populer, seperti lagu-lagu gamelan yang ringan, dangdut yang ansambelnya mencampur antara ansambel rock-band, gamelan, dan gendang India. Beberapa pengkhotbah, seperti Abdulrachman dan Gus Muwafiq, dalam khotbahnya juga menyisipkan beberapa adegan wayang dalam format campuran antara ceritera-ceritera wayang dan komentar-komentar humoris. Diskusi tentang musik dan wayang sering muncul signifikan di pengajian ini. Biasanya secara agak serius pengkhotbah memaparkan tentang transformasi jaman dari Hindu- Jawa menjadi Islam-Jawa, contohnya, transformasi dari ritual pancamakara dalam agama Hindu menjadi tradisi selametan dakam agama Islam-Jawa, menandai peralihan dari sesuatu yang liar menjadi ritual yang sopan.

Di bab terakhir, “Discourses on Wayang from the Nineteenth Century to the Present” [Diskursus tentang Wayang dari Abad ke-19 sampai Masakini], saya fokuskan pada diskursus masakini tentang seni pertunjukan dalam konteks kolonialisme dan nasionalisme. Contohnya, saya memaparkan ceritera wayang Petruk dadi Ratu (Petruk menjadi Raja) sebagai sindiran tentang Presiden Joko Widodo sebagai presiden. Saya menelusuri ceritera dan makna ceritera ini dari asal-usulnya sampai pada transformasinya masakini. Saya mengutip hipotesanya Margana (2019) bahwa mulanya penciptaan ceritera ini diprakarsai oleh Residen Belanda di Yogyakarta, juga membaca naskah abad ke-19 Serat Kondhå Ringgit Tiyang dari Kasultanan Yogyakarta. Saya menjembarkan 8 pembicaraan wayang ini, termasuk perspektif masakini tentang wayang dan Islam dengan mengkaji perspektifnya Presiden keampat Adulrahman Wahid (Gus Dur yang dimetaforakan sebagai Semar), dan perspektif figures national yang lain yang membicarakan wayang, masyarakat yang harmonis, dan Islam.

Penutup

Sampai di sini saja pengenalan buku saya. Semoga kepada yang membaca beberapa paragraf yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini akan tertarik membaca keseluruhan buku yang bisa diunduh gratis.

—–

Blibliografi

Acri, Andrea. 2015. “More on Birds, Ascetics and Kings in Central Java Kakawin Rāmāyaṇa, 24.111-115 and 25.19-22.” In From Langka Eastwards: The Ramayana in the Literature and Visual Arts of Indonesia, 53–91.

——. 2014. “Birds, Bards, Buffoons and Brahman: (Re-)Tracing the Indic Roots of Some Ancient and Modern Performing Characters from Java and Bali.” Archipel 88, 13–70.

——. 2010. “On Birds, Ascetics, and Kings in Central Java: ‘Ramayana’ Kakawin, 24.95-126 and 26.” Bijdragen tot de Tall-, Land- en Volkenkunde 166, no. 4: 475-506.

Becker, Alton. 1979. “:Text building, Epistemology, and Aesthetic in Javanese Shadow Theater.” In The Imagination of Reality: Essays in Southeast Coherence System. Norwood:, NJ: Ablex.

Becker, Judith. 1993. Gamelan Stories: Tantrism, Islam, and Aesthetic in Central Java. Arizona State University: Program for Southeast Asian Studies.

Gomperts, Amrit. 2002. “Indian Music, the Epics and Bards in Ancient Java.” In Studien zur Musikarchaologie III: Archaologie für Klangerzeugung und Tonordnung; Musikarchaologie in der Agais und Anatolien, edited by E. Hickmann, A. D. Kilmer, and R. Eichmann, 573–96. Rahden: Verlag Marie Leidorf GmbH.

Hadiwidjojo. 1953. “Sesorahipun Pangarsa Paheman Radyapustaka ‘G.P.H. Hadiwidjojo wonten ing Walidyasana” [A speech by the Head of Radyapustaka Museum. G.P.H. Hadiwidjojo’ in the Walidyasana hall]. Typed manuscript.

Margana, Sri. 2019. “Religion, communism, and Ratu Adil: Colonialism and propaganda literature in 1920s Jogjakarta. Wacana 20, no. 2: 233-249. Hand, Rachel Elizabeth. 2016. “Knowledge Transmisson and the Family in Traditional Javanese Performing Arts.” Dissertation, National University of Singapore.

Moertono, Soemarsaid. 1968. State and Statecraft in Old Java. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

Munandar, Aris Agus. 2021. “Menelisik LokasI Badander.” Unpublished. Makalah disampaikan untuk kegiatan penelitian dan Focus Group Discussion (FGD) “Mbedander The Corner of Majapahit,” tanggal 23—26 September 2020, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Bojonegoro

Poerbatjaraka, R. Ng. 1940. Panji-verhalen Onderling Vergeleken. Bandung: Nix.

——.1952. Kapustakan Djawi [Javanese literature]. Djakarta: Penerbit Djabatan.

——.1968. Tjerita Pandji dalam perbandingan [Panji stories in comparison]. Jakarta: Gunung Agung.

Serat Babad Nitik Mangkunegaran wiwit tahun Alip 1707 ngantos dumugi Je 1718.1929. (Ms. SMP MN 16–41/5.

Serat Kondh. Ringgit Tiyang Lampahan Jaya Semedi. awal abad ke-19. K.H.P. Kridha Mardawa Yogyakarta Kraton. MS W A7 (m43)

Serat Tjenṭini: Babon asli Saking Kita LEIDEN ing negara Nederland. 1912-15. Batavia: Ruygrok. Naskah asli, 1814.

Sumarsam. 1995. Gamelan: Cultural Interaction and Musical Development in Central Java. Chicago: University of Chicago Press.

——-. 2013. Javanese Gamelan and the West. Rochester, NY: University of Rochester Press.

Widdess. Richard. 1993. “Slendro and Pelog in India?” In Performance in Java and Bali: Studies on Narrative, Theatre, Music, and Dance, edited by Bernard Arps, 186– 96. London: School of Oriental and African Studies, University of London.

——-

**Prof. Sumarsam, pengajar gamelan dan mata kuliah musik dan teater Indonesia di Wesleyan University, Connecticut, USA