Puisi-puisi Abdul Wachid B.S.

BALADA KENDI YANG RETAK

Di sudut dapur

yang jarang disentuh cahaya,

sebuah kendi tua bersandar pada tembok,

retak di lehernya,

dan serpih kecil menganga

seperti luka yang tak kunjung sembuh.

Dulu,

ia ditempatkan di gubuk pesantren,

mengalirkan air untuk wudu

bagi para santri

yang menghafal Al-Qur’an

di sela desir angin dan suara jangkrik.

Setiap tetesnya

adalah zikir yang jatuh perlahan

ke telapak tangan yang gemetar karena malam.

Waktu berlalu,

sumur mengering,

dan keran-keran

menggeser tempatnya.

Orang-orang lupa,

bahwa kendi pun bisa mengerti

apa itu sabar

dalam menahan air dan kenangan.

Kini, ia hanya retak.

Tapi tak pecah.

Tak sekali pun ia minta dibuang

atau diganti.

Ia tetap di sana,

menampung embun malam

dan meneteskannya perlahan ke akar-akar rumput

yang tumbuh tanpa suara.

Kadang, seorang anak kecil

mendekat,

memutar-mutar retaknya

seperti membaca garis tangan.

“Apakah kendi bisa menangis?” tanyanya.

Dan suara lirih dari leher kendi menjawab:

“Bukan air yang kusembunyikan,

tetapi amanah dari yang Maha Mengalir.”

Dan malam itu,

ibu anak itu bermimpi:

sebuah kendi berjalan dalam cahaya,

retaknya bercahaya seperti sutra,

dan dari dalamnya

tumpah air yang tak kering

meski dunia terbakar.

2025

BALADA TEMBOK BERLUMUT DI SISI PESANTREN

Di sisi barat pesantren,

ada tembok yang tak dicat sejak zaman Kiai Umar wafat.

Tembok itu tidak tinggi,

hanya setinggi dada santri,

tapi menyimpan musim

dan dengungan doa yang tidak pernah usai.

Setiap habis subuh,

matahari menyentuh lumut-lumut yang tumbuh pelan

seperti ayat yang mengendap

dalam dada anak-anak

yang belum fasih membaca

tapi telah hafal irama-Nya.

Lumut itu tidak sekadar hijau.

Ia menyimpan jejak air wudu

yang tercecer

oleh santri yang tergesa

menuju langgar bambu.

Dan jika malam tiba,

tembok itu dingin

seperti zikir yang dilafazkan dalam hati,

berulang tanpa suara

sampai menusuk langit

dalam gelombang sunyi.

Pernah, seorang santri jatuh cinta pada lumut.

Ia menulis puisi di dalam hati:

“Engkau tak perlu bunga,

cukup embun dan kesetiaan

untuk menjadi indah.”

Mbah Sobari, penjaga malam pesantren,

sering berkata:

“Lumut itu penjaga,

ia tahu siapa yang shalat dengan sungguh,

dan siapa yang hanya melewati waktu.”

Lama-lama, lumut menjadi kitab diam,

merekam setiap langkah,

setiap air mata yang tak jadi jatuh

karena terlanjur ikhlas.

Dan pada suatu dini hari,

seorang anak yang selalu duduk di pojok

melihat tembok itu bersinar lembut.

Dari balik lumut,

muncul kalimat yang bukan dari tinta:

“Siapa yang menjaga zikir,

akan dijaga oleh waktu

dan disembunyikan dari kesia-siaan.”

Anak itu menangis,

tapi air matanya tak jatuh,

karena sudah lebih dulu

diserap oleh lumut

yang sabar dan setia

mengisap cahaya dari tiap zikir

yang kita lupakan.

2025

BALADA CELURIT DI BELAKANG PINTU

Di belakang pintu dapur

yang selalu menganga setengah

tergantung celurit tua

bermata tumpul

dan gagangnya mulai lapuk oleh musim.

Tak seorang pun tahu

kapan terakhir ia digunakan

mungkin saat musim tebu

masih diangkut dengan kereta sapi

dan doa dibisikkan ke mata bajak

sebelum menebas ilalang di ladang.

Tapi tiap subuh

ketika pintu berderit

dan angin dari surau kecil

membawa bau sajadah basah,

celurit itu bergetar lirih

seperti sedang mengaji

huruf-huruf yang tak tampak.

Dulu, kakek menyelipkannya di pinggang

bukan untuk menakut-nakuti

melainkan sebagai pengingat:

“Kadang setan tak datang dari luar,

tapi berbisik dari dalam dada sendiri.”

Celurit itu saksi

perang yang paling sunyi:

melawan dengki,

menebas malas,

menyerempet hawa nafsu

yang bersembunyi di sela niat baik.

Anak kecil pernah bertanya,

“Kenapa celurit tak pernah dibuang saja?”

Ibu menjawab,

“Karena ia bukan alat pembunuh,

tapi cermin bagi yang ingin kembali.”

Dan suatu malam,

ketika listrik padam

dan dunia diliputi diam,

celurit itu memantulkan cahaya lilin

ke arah dinding,

membentuk bayang seperti orang bersujud

dengan luka di punggungnya.

Malam itu,

ada bisikan dari balik bilik:

“Yang menang bukan yang menebas,

tapi yang menahan tangan

saat amarah hendak bicara.”

Celurit pun diam.

Dan pintu kembali tertutup

dengan perlahan,

seperti hati yang diajari sabar

oleh benda tajam

yang memilih tidak melukai.

2025

BALADA PADI YANG DITIUP

ANGIN SUBUH

Di hamparan sawah

yang menghadap ke timur pesantren,

padi-padi muda gemetar

ketika angin subuh datang

perlahan, tapi pasti,

seperti doa ibu

yang tak pernah putus

meski anaknya lupa sujud.

Tak ada dentang lonceng.

Tak ada azan dari pengeras suara.

Hanya desir dedaunan

dan desir dada para petani

yang bangun sebelum fajar

untuk menepikan kantuk demi ladang

yang mereka anggap bagian dari zikir.

Padi itu tak sekadar tumbuh,

tapi belajar tunduk.

Setiap butir yang merunduk

adalah ayat yang tak dibaca

tapi dipahami

oleh hati yang bersih dari pamrih.

Angin subuh

mengusap ubun-ubun padi

seperti seorang guru

mengusap kepala santri kecil

yang baru hafal tiga surat pendek

dan menangis karena belum sempurna.

Kadang, seorang anak desa

berdiri di pematang,

melihat padi yang seakan sujud

dan bertanya:

“Apakah mereka juga sedang shalat?”

Kakeknya menjawab dengan senyum:

“Ya. Mereka shalat sejak ditanam,

dan hanya berhenti jika dipanen

oleh tangan yang tidak lupa bersyukur.”

Ketika kabut masih menari di antara batang,

seekor burung pipit datang,

mematuk padi yang paling khusyuk.

Ia lalu terbang sambil membawa

sebutir hikmah

untuk ditanam di langit.

Dan pada malam harinya,

anak yang tadi bertanya bermimpi:

ia melihat sawah bersinar,

padi-padi berzikir

dengan bahasa angin,

dan setiap butirnya

memancarkan lafaz “Subhanallah”

yang menembus dadanya

seperti cahaya

dari langit yang rindu.

2025

BALADA PAYUNG TUA

DI TENGAH HUJAN KUBURAN

Payung tua

berdiri miring di antara batu nisan,

pegangan kayunya mengelupas

seperti kenangan

yang diseret waktu terlalu jauh.

Hujan turun

tanpa suara petir,

seperti doa-doa yang tak lantang

namun lebih didengar.

Bumi basah oleh air

yang turun dari langit

dan mata.

Seorang lelaki tua,

membungkuk di bawah payung itu

membaca Yasin

sambil jemarinya bergetar

di antara lembaran mushaf

yang hampir larut dalam gerimis.

Ia bukan hanya membaca untuk mayit,

tapi juga untuk dirinya sendiri

yang merasa mati

di sebagian hidupnya

yang tak pernah sempat ia tangisi.

Payung itu pernah dibawa

saat istrinya wafat,

dan kini ia memayungi

nama yang sama

di batu yang diam,

ditulisi tanggal,

dan sebait doa

yang telah luntur hurufnya.

“Kalau hujan adalah rahmat,” katanya lirih,

“maka biarlah ia membasuh

semua salah yang tak terucap.”

Kuburan menjadi taman zikir.

Bunga-bunga liar menggigil

tapi tidak rontok,

karena kasih sayang Allah

menetes di sela batu

dan akar yang menembus

tulang dan rindu.

Dan ketika lelaki itu pulang,

payung tua itu tertinggal

masih terbuka,

masih menadah langit,

seolah ingin menjaga

arwah yang mulai tenang

dan jiwa yang baru saja

dibasuh kembali

dalam hujan.

2025

—-

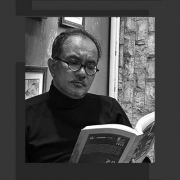

*Abdul Wachid B.S., lahir 7 Oktober 1966 di Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Wachid lulus Sarjana Sastra dan Magister Humaniora di UGM, dan menjadi Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Abdul Wachid B.S. lulus Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (15/1/2019). Buku terbarunya : Kumpulan Sajak Nun (2018), Bunga Rampai Esai Sastra Pencerahan (2019), Dimensi Profetik dalam Puisi Gus Mus: Keindahan Islam dan Keindonesiaan (2020), Kumpulan Sajak Biyanglala (2020), Kumpulan Sajak Jalan Malam (2021), Kumpulan Sajak Penyair Cinta (2022), Kumpulan Sajak Wasilah Sejoli (2022). Melalui buku Sastra Pencerahan, Abdul Wachid B.S. menerima penghargaan Majelis Sastrawan Asia Tenggara (Mastera) sebagai karya tulis terbaik kategori pemikiran sastra, pada 7 Oktober 2021 (tepat di ulang tahunnya yang ke-55).***