Menyigi Dosa Budaya Bung Karno

Oleh Agus Dermawan T.

Akhir tahun 2024 lalu Sukarno (baru) resmi dinyatakan tidak terlibat Gerakan 30 September 1965. Tuduhan atas dosa politiknya pun dihapuskan. Apakah ia punya dosa dalam bidang kebudayaan?

——–

PADA 9 September 2024 silam Majelis Permusyawaratan Rakyat mengumumkan surat keputusan Penghapusan Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967. Perlu diingat kembali, Ketetapan MPRS Nomor 33-1967 itu adalah berisi tentang pencabutan kekuasaan Presiden Sukarno (baca: Bung Karno) sebagai pemimpin pemerintahan negara. Lantaran, seperti tertulis dalam surat pencabutan itu, Bung Karno pernah dituduh pro PKI (Partai Komunis Indonesia) yang diindikasi terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Tuduhan atas Bung Karno itu semuanya ternyata tidak terbukti.

Surat pernyataan Penghapusan Ketetapan MPRS itu diserahkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo ke wakil keluarga Bung Karno, yakni Guntur Soekarno, dengan disaksikan oleh Megawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra. Berarti, bersih sudah “dosa politik” hadiah pemerintah Orde Baru. Dalam kesempatan itu Megawati sekali lagi menegaskan, “Bung Karno bukan komunis, tapi nasionalis. Sejatinya Nasionalis!”

Bangsa Indonesia tahu benar bahwa Bung Karno, selain politikus adalah juga budayawan, atau lebih spesifik seniman dan patronis kesenian. Maka apabila Bung Karno menyandang “dosa politik” selama 57 tahun lamanya, pernahkah Bung Karno disemati “dosa budaya” oleh pemerintah dan oleh sebagian rakyatnya? Jawabnya ternyata: pernah. Walaupun “dosa budaya” itu tidak mendatangkan penghukuman, lantaran cenderung hanya dianggap sebagai bagian dari dinamika kebudayaan. Dan bahkan dianggap sebagai pilihan aliran, yang dalam kelindan politik acap dimanipulasi, diakal-akali atau dipermainkan.

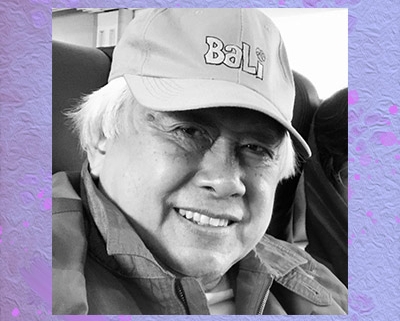

Bung Karno, Pemimpin Besar Revolusi dan Kebudayaan. (Sumber: Istana Presiden)

Bung Karno bukan kiri

Sejarah bilang, pada tahun 1960-an Bung Karno dituduh berada di sisi kebudayaan yang sangat “kiri” – sebutan untuk kebudayaan yang mengacu kepada Marxisme, Leninisme dan Komunisme. Tuduhan ini muncul ketika Bung Karno ditengarai mendukung agresivitas Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), organisasi budaya milik PKI. Prinsip budaya Lekra yang mengumandangkan “seni rakyat”, “seni revolusi”, “seni perlawanan atas borjuisme”, “seni menolak imperialisme modern produk liberalisme Barat” seolah diikuti Bung Karno dengan seru, dan dicanangkan dengan gencar ke banyak penjuru.

Atas kehadiran Bung Karno di tengah provokasi seni Lekra itu para budayawan dan seniman di sebelah “kanan” merasa resah. Diskusi dan polemik bermunculan di sejumlah forum dan media massa. Namun semuanya macet, sehingga memunculkan gerakan perlawanan yang dideklarasikan dalam Manifes Kebudayaan, yang ditandatangani pada 17 Agustus 1963. Motor dari gerakan humanisme universal ini adalah H.B. Jassin, Wiratmo Sukito, Soe Hok Djien (Arief Budiman), Taufiq Ismail, Goenawan Mohamad dan belasan orang lain. Pernyataan perlawanan mereka berbunyi demikian.

“Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudayaan, yang menyarankan pendirian, cita-cita dan politik Kebudayaan Nasional kami. Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.

Dalam melaksanakan Kebudayaan Nasional, kami berusaha mencipta dengan kesungguhan, yang selanjutnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat dari kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila adalah falsafat kebudayaan kami.”

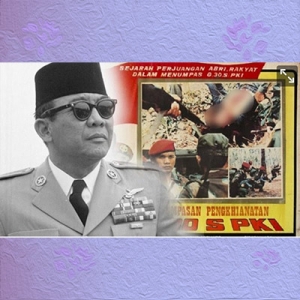

Pamflet provokatif yang menghubungkan Bung Karno dengan Gerakan 30 September 1965. (Sumber: Istimewa).

Manifes Kebudayaan tentulah sangat mengganggu kelompok Lekra. Meski manifes itu tidak melawan secara frontal, Lekra memahami semuanya sebagai ancaman. Upaya membuka pintu kebebasan kreatif tanpa ringkusan kata “rakyat” dalam manifes itu diterjemahkan sebagai dibukanya gerbang liberalisme Barat, aliran yang mereka kutuk. Karena liberalisme Barat, menurut pengamat seni terkemuka Lekra Misbach Thamrin, melahirkan apa yang disebut “modern style yang pada hakikatnya adalah formalisme dan abstrak, jamur seni yang paling sekarat”, bagai terulis di Harian Rakyat, 16 Maret 1963.

Pengecaman atas Manifes Kebudayaan itu lantas dinyatakan secara langsung dalam satu keputusan Sidang Pleno Pusat Lekra di Palembang. Manifes Kebudayaan pun mereka singkat menjadi “Manikebu”, plesetan dari mani (sperma) kebo (kerbau). Nah, sikap galak ini mendapat angin segar ketika Bung Karno juga menyatakan penolakannya atas Manifes Kebudayaan. Dalam pidatonya yang berjudul “Tahun Vivere Pericoloso” (“Tahun Menyerempet-nyerempet Bahaya”) pada Agustus 1964, Bung Karno berkata lantang.

“Tentang kebudayaan, pendirianku sudah jelas. Berantaslah kebudayaan asing yang gila-gilaan. Kembalilah kepada kepribadian sendiri. Ganyanglah Manikebu, karena Manikebu melemahkan Revolusi!”

Di sini semakin tampak posisi jejak kaki Bung Karno dalam kebudayaan. Apalagi pada masa itu Bung Karno juga mencanangkan pemberangusan seni Barat yang dianggap lemah seperti musik kamar ngak ngik ngok, seperti band cengeng The Everly Brothers di benua sana, seperti Koes Bersaudara di negeri sendiri. Bahkan Koes Bersaudara dihukum dalam sel di Penjara Glodok selama lebih dari seratus hari.

Tapi apakah kesamaan visi Bung Karno dengan prinsip-prinsip Lekra yang dianggap Marxis, Leninis adalah indikator bahwa sang presiden adalah budayawan komunis? Joebaar Ajoeb, anggota MPRS (Majelis Permustawaratan Rakyat Sementara) dan anggota Pimpinan Pusat Lekra, justru menolak itu. Ia mengatakan bahwa pidato Bung Karno soal Manifes Kebudayaan adalah pidato politis, bukan ideologis. Pengganyangan sang presiden atas Manifes Kebudayaan berkonteks dengan situasi politik waktu itu, yang sedang menggebu melawan imperialisme lama dan baru.

Marah Djibal, pelukis, penulis dan “juru suara” Lekra, juga mengatakan hal yang sama. Bahkan ia menjelaskan bahwa Bung Karno (ternyata) berusaha sebisanya menerima segala yang beda, meski kebudayaan bangsa Indonesia tetap akan didorong untuk berjalan di rel revolusi.

Bukti dari itu adalah respon Bung Karno atas tulisan Marah Djibal di koran Harian Rakyat edisi 24 November 1963. Di situ Djibal mengecam keras kurasi pameran seni rupa menyambut Ganefo (Games of The New Emerging Forces) di Hotel Des Indes. Pameran itu diseleksi oleh beberapa kurator yang direstui Bung Karno, yakni Kusnadi dan Zaini, dua eksponen seni “kanan” yang berseberangan dengan Lekra.

Tulisan Marah Djibal itu berbunyi begini:

“Tapi alangkah terkejutnya kita semua setelah menyaksikan pameran tersebut. Suasana pameran ini adalah suasana paksaan. Warna pameran ini adalah pucat kuyu yang dipulas dengan bedak dan gincu. Pameran ini berniat mengemukakan kepribadian Indonesia, tetapi malah latah karena mau disebut modern….Lukisan abstrak dan non figuratif lebih banyak jumlahnya dari jumlah seluruh lukisan Lekra, atau lebih banyak dari jumlah lukisan pelukis di luar Lekra yang tidak abstrak”

Marah Djibal bercerita bahwa ia akhirnya tahu bahwa Bung Karno tidak mendukung tulisannya itu. Bung Karno bahkan berkata: “Biarkan kesenian kita berkembang di taman dengan banyak bunga. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia yang punya kepribadian, harus memetik satu atau dua saja!”

Bahwa prinsip kebudayaan Bung Karno cocok dengan azas-azas ekstrim kebudayaan Lekra, semua sepakat. Tapi dugaan bahwa Bung Karno (hanya) terseret-seret suara Lekra, sesungguhnya sangat keliru. Karena pada jauh hari sebelum Lekra ramai beruar-uar, Bung Karno telah memiliki pandangan sendiri tentang kebudayaan yang nasional itu.

Ada kisah lain yang meneguhkan anggapan bahwa Bung Karno bukan kiri-komunis.

Pada 6 Oktober 1965, atau lima hari pasca peristiwa 30 September, sejumlah menteri dan petinggi negara berjumpa di Istana Bogor. Di situ tampak Nyoto, politikus Lekra-PKI yang menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Dwikora. Tak jauh dari Nyoto tampak Oei Tjoe Tat, yang juga menteri. Melihat suasana pertemuan yang kaku dan tidak nyaman, Bung Karno bergurau kepada Oei Tjoe Tat. “Hei Oei, kowe lungguh kono cedak Nyoto. Wani ngomong, ora? Aneh, saiki kabeh wedi karo Nyoto!” (Buku Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Sukarno. Editor : Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetyo,1995).

Bung Karno beranggapan bahwa Nyoto tidak perlu ditakuti. Karena walaupun ia berpikiran revolusioner, bukan manusia yang ekstrim kiri, alias “tidak komunis-komunis amat”. Nyoto itu dianggap seperti dirinya: politikus dan seniman yang (sekadar) memegang visi kerakyatan.

Itu sebabnya ketika pada 6 Oktober Nyoto berpidato bahwa peristiwa kudeta 30 September 1965 dipicu oleh masalah internal Angkatan Darat, Bung Karno marah dan berkata bahwa Nyoto itu tolol dalam soal politik. Lantaran soal ideologi partai komunis dan kudeta, itu adalah urusannya D.N.Aidit, Ketua PKI. (Buku Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, G.Dwipayana dan Ramadhan KH, 1989).

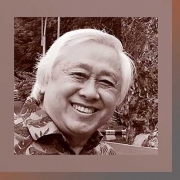

Lukisan Amri Yahya tentang Bung Karno, koleksi Istana Presiden. (Sumber: Agus Dermawan T).

Peneguhan lain, beberapa hari sebelum upacara pengangkatan sebagai guru besar tahun 2002, pelukis Amri Yahya berdialog dengan saya soal peranan budaya Bung Karno. Tokoh seni Islami ini menegaskan bahwa Bung Karno bukanlah Komunis. “Gerak budaya Bung Karno bukan gerak budaya komunis. Kalau dia komunis, tidak mungkin tiga Paus, pemimpin gereja Katolik sedunia di Vatikan memberikan tiga medali kepadanya,” katanya. Amri pernah melukis nasionalisme Bung Karno yang khusus diperuntukkan bagi Istana Presiden.

Pernyataan di Rumania

Pada tahun 1952 kesenian Indonesia dipamerkan di Rumania. Sebagai “pemimpin delegasi”, maka Bung Karno sang presiden Indonesia banyak berkata-kata di sana.

Pada satu bagian ia menyatakan bahwa budayawan dan seniman Indonesia selayaknya tahu politik, agar mengerti langkah negara. Tetapi manifestasinya tidak harus politik. Pada bagian lain ia menjelaskan bahwa seni Indonesia (yang berusaha ia bimbing) sudah memiliki kehidupan sendiri, meski gelora politik membayangi di banyak sisi. Atas pernyataan itu wartawan Gheorge Ivascu menggalinya secara lebih mendalam lewat wawancara di mingguan Contemporanul, edisi 2 November 1952. Bung Karno bicara begini.

“Di zaman imperialisme seni Indonesia ditekan dan hampir tercekik. Tetapi sekarang ternyata tanpa anjuran saja seni Indonesia telah melandaskan diri secara kokoh pada nalurinya. Seni Indonesia akan terus bergerak, akan terus berjalan. Dan akan berlari bebas setelah padanya telah ditambahkan pengalaman yang mereka petik dari hubungan dengan kehidupan internasional yang modern.

Seni hanyalah seni yang sebenarnya, apabila ia merupakan hasil ciptaan sendiri. Atau hasil refleksi dari jiwa kebangsaan yang murni. Maka dari itu kami membina seni Indonesia yang timbul dari nalurinya sendiri. Kami menganjurkan realisme, ya realisme, sebab kami adalah putera-putera alam. Dan kami bukan hasil karya dari kekasaran kaum modernis. Tapi biar bagaimana pun rakyat Indonesia sendirilah yang nanti akan menentukan gaya seninya.”

Di Eropa Bung Karno selalu disambut dengan seremoni humaniora dan upacara budaya. (Sumber: Istimewa).

Bung Karno tiduran di tikar dengan ditemani Sultan Hamengku Buwono IX, saat meneliti dan menghayati aura tempat wisata budaya di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. (Sumber: Guntur Soekarno).

Kata-kata “kami menganjurkan realisme” adalah pernyataan ideologi seninya, dan tidak bernuansa politik. Karena ia berpendapat bahwa realisme dalam seni secara pragmatis lebih memungkinkan untuk dipakai menyuarakan aspirasi bangsa.

Dengan modalitas kesejarahan itulah agaknya pemerintah Orde Baru lantas tidak menyematkan “dosa budaya” kepada Bung Karno, dalam surat keputusan yang eksplisit. Orde Baru melihat bahwa yang ada dalam dunia budaya dan seni Bung Karno hanyalah pilihan aliran, yang kemudian (bisa saja) menghadirkan benturan lantaran perbedaan. Sementara tindakan kerasnya atas aliran kebudayaan dan kesenian lain dipandang sebagai bagian dari dinamika di alur perpolitikan.

Namun anehnya, apabila Bung Karno bebas dari “dosa budaya”, mengapa para budayawan dan seniman Lekra – yang juga menguar-uarkan perbedaan aliran – sejak peristiwa Gerakan 30 September 1965 justru ditangkapi. Tanpa pandang bulu berpuluh dari mereka dibunuh, dan sebagian besar besar dimasukkan dalam sel tahanan politik. Bahkan ada yang diringkus di Pulau Buru. Bertahun-tahun dan bahkan berbelas-belas tahun, tanpa pengadilan sedikit pun.

Estetika koleksi sebagai bukti

Di mata publik umum Bung Karno diindentikkan dengan perjuangan dan politik, atau segala sesuatu yang bersifat revolusioner. Sehingga publik juga dengan gampang menduga, pasti koleksi seni rupa Bung Karno menyimpan paradigma gelora politik, perjuangan rakyat dan revolusi. Lebih spesifik, seni yang mengacu kepada ideologi tertentu. Tafsiran ini ternyata sungguh keliru. Karena pilihan koleksi seni Bung Karno pada kenyataannya justru lekat dengan paradigma estetisme, dengan corak yang sangat beragam. Sementara yang bertema gelora politik, perjuangan rakyat dan revolusi sekitar 10% belaka dari koleksi yang ribuan jumlahnya.

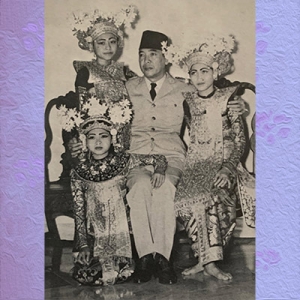

Bung Karno dan para penari Bali cilik. (Sumber: Istimewa).

Penyair dan budayawan Sitor Situmorang menjelaskan bahwa Bung Karno memang selalu memakai “paradigma estetis” (bukan ideologis) dalam menilai seni. Dan Bung Karno tidak pernah terjebak kepada aspek tematik. Pada bagian lain ajudan Bung Karno, budayawan Ir. Haryono Haryo Guritno menjelaskan, bahwa ada syarat akademis yang sungguh dituntut oleh Bung Karno dalam menghadapi presentasi seni. Dan itu adalah teknik. Dengan teknik, segala yang digubah akan hadir dalam sepenuhnya keindahan.

Bung Karno memang acap berujar: “A thing of beauty is joy forever”. Ketika Haryono bertanya, apa yang ditarget Bung Karno dalam mengoleksi, Bung Karno menjawab: “Alle inhoud van de artistieke wereld!” Semua isi dunia yang artistik. Maka keartistikan (dan keestetikan) tetap lebih tinggi dibanding pikiran perpolitikan.*

—

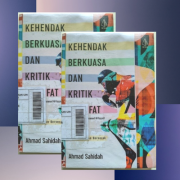

*Agus Dermawan T. Kritikus seni. Narasumber Koleksi Benda Seni Istana Presiden RI. Penerima Anugerah Kebudayaan Sri Sultan Hamengku Buwono X, 2024.