Kenanglah Selalu Revolusi Ngendon

Oleh Agus Dermawan T.

Amat banyak pelukis yang terlibat di medan perang.

Sebagian besar selamat. Namun ada yang berakhir dengan kisah memilukan.

Abas Alibasyah (1928-2016), pelukis dan penerima Satyalancana Peristiwa Perang, bercerita : banyak perupa ikut maju ke medan perang pada 1942-1949. Namun sebagian besar luput dari sasaran peluru. Karena laskar seniman umumnya bekerja seperti pasukan Zeni, yang posisinya di belakang medan tempur. Bedanya, jika Zeni bertugas mengonstruksi prasarana militer dan menyiasati prasarana itu untuk pemenangan perang, maka laskar seniman membangun kekukuhan jiwa dan semangat para pejuang. Di antaranya lewat reka visual dan kata-kata propaganda. “Oleh karena itu kebanyakan para seniman-perang pulang dalam keadaan hidup. Meskipun kadang juga tertangkap dan babak belur,” katanya.

Berikut beberapa cerita mengenai sejumlah seniman-perang itu.

Dari Penjara Glodok sampai Ganyang Malaysia

Lee Man Fong, yang selama ini dikenal sebagai pelukis pertapa, ternyata juga ikut gerilya propaganda melawan penjajahan Jepang di Indonesia. Semangat itu ia warisi dari ayahnya, Lee Ling Khai, yang dikenal sebagai penyokong gigih kemerdekaan Singapura. Pada ujung 1942 Man Fong ditangkap Jepang dan dijebloskan di penjara Glodok, Jakarta. Beruntung, ketika intimidasi dan siksaan baru dimulai, ia diselamatkan oleh Takahashi Masao. Opsir alumnus sekolah seni Tokyo ini kebetulan melihat Man Fong pintar melukis. Karena itu Man Fong lantas diangkat sebagai pelayan yang setiap hari harus menggubah dan menyiapkan ikebana untuk meja-meja di markas polisi dan tentara.

Untuk mengenang sahabat Jepang-nya itu, Man Fong berjanji tidak ingin melukiskan praktik kekejaman Jepang terhadap rakyat Indonesia. Sementara praktik tentara Jepang terhadap pihak lain, ia tetap mencermati. Itu sebabnya pada suatu kali tahun 1945 ia melukis kesadisan Polisi Militer Jepang kala menghukum tentaranya sendiri yang melanggar disiplin.

Srihadi Soedarsono (1931-2022) punya cerita lain. Sebagai seniman yang bekerja di Bagian Penerangan Divisi IV Tentara dari BKR (Badan keamanan Rakyat), TKR (Tentara Keamanan Rakyat), ia ditangkap NICA (Netherlands Indies Civil Administration) pada Mei 1949 di Solo. Setelah disiksa dan diarak di jalanan, Srihadi yang belum genap 18 tahun dipenjara di Semarang. Meskipun akhirnya ia pulang dengan selamat. Atas jasanya Srihadi mendapat medali Bintang Gerilya dan Satyalancana Penegak.

Nasib Srihadi mirip dengan Dullah (1919-1996) yang pernah ditangkap Jepang pada 1943. Kala itu ia bersama teman-temannya berkampanye Anti Nippon ke kampung-kampung. Kempetai (polisi rahasia Jepang) melihat itu, dan Dullah ditangkap dan diserahkan kepada Keisatsu (polisi Jepang). Ia dimasukkan penjara di kawasan Timuran, Solo. Penjara itu pada zaman Belanda disebut Hoofdbureau van Politie. Dullah tahu benar seluk beluk penjara ini, karena beberapa tahun sebelumnya ia juga dijebloskan di sini oleh tentara Belanda. Dullah akhirnya bebas. Sebagai “hadiah”nya ia diangkat oleh Presiden Sukarno jadi Pelukis Istana Presiden, pada 1950.

Pejuang perang yang jarang dibicarakan adalah pelukis Lie Xia Yu alias Trisno Yoewono, kelahiran Bojonegoro 1945. Pada suatu ketika Yu tergugah dengan kemarahan Presiden Sukarno kepada Federasi Malaya yang ingin membentuk Federasi Malaysia. Ide yang dicetuskan oleh imperealisme Inggris dan disetujui oleh Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman ini ingin menyatukan Singapura, Brunei, Sarawak, Sabah dan Malaya ke dalam Federasi Malaysia. Tujuan penyatuan itu adalah untuk kepentingan Inggris, yang ingin membangun pangkalan militer terintegrasi di situ. Presiden Sukarno geram, dan ingin mengusir tentara Inggris dari wilayah itu. Sebagai langkah diplomasi, Sukarno lantas menggagas kesatuan Mapilindo (Malaysia, Pilipina, Indonesia). Namun Malaysia melanggar perjanjian ini. Sukarno gusar, dan rakyat Indonesia dikerahkan untuk “perang ramai-ramai” mengganyang Malaysia. Pendaftaran sukarelawan pun dibuka. Dan Yu, yang berprofesi sebagai pelukis, mendaftar sebagai perajurit Dwi Komando Rakyat atau Dwikora.

Setelah dilatih perang di kawasan Gombong, Jawa Tengah, Yu diterjunkan di perbatasan pada 1964-1965, dan bertugas sebagai bagian dari tentara telik sandi. Berkali-kali ia terlibat tembak-menembak dan hampir tertangkap. Beberapa kali ranjau mengancam nyawanya. Beruntung sampai konfrontasi selesai, dan Malaysia tak lagi menjadi boneka Inggris, Yu bisa pulang dengan selamat.

Beberapa tahun lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah veteran Dwikora yang menderita struk ini, di Semarang. Ketika ditanya, berapa uang pensiunnya sebagai veteran perang, Yu menjawab 2,6 juta rupiah per bulan. Cukupkah uang sebesar itu? “Tidak. Selama ini saya hidup dari melukis dan menjual lukisan,” katanya. Yu, atau Trisno Yoewono, memang pernah belajar melukis kepada Dullah, Pelukis Istana Presiden Sukarno.

Kisah Pilu Darah Ngendon

Di antara sebagian besar yang pulang dengan kemenangan, ternyata ada beberapa seniman yang gugur di medan perang. Seperti yang dialami oleh Sardjito, yang pada usia 14 tahun ditugasi Dullah membuat dokumentasi visual Serangan Umum di Yogyakarta. Pada medio Maret 1949 ia ditangkap Belanda, dan kemudian dipenjara di Tangerang. Ketika Idul Fitri Sardjito sempat menulis surat: “Selamat Hari Raya Idul Fitri Mas Dullah dan Mbak Dullah. Saya diputus 7 tahun. Umur saya sekarang 14 tahun. Jadi kalau saya keluar nanti umur saya 21 tahun. Masih kuat untuk melanjutkan perjuangan.”

Surat bertanggal 20 Juli 1949 itu ditulis di atas kertas berhiaskan sketsa jari tangan dan kaki, yang ia kerjakan dalam penjara. Sardjito tidak diketahui keberadaannya sampai Indonesia memperoleh kedaulatan pada akhir 1949. Diduga remaja itu meninggal karena sakit dalam penjara. Mengenaskan.

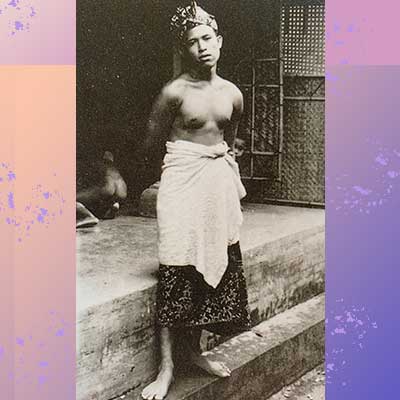

Yang tak kalah memilukan adalah perjalanan nasib I Nyoman Ngendon (1913-1947). Ia adalah ikon utama seni lukis aliran Batuan era 1930-1940-an. Masyarakat pemerhati seni Bali tidak cuma ingat kepada sederet karyanya yang liat, magis dan metaksu (penuh aura). Namun juga kepada hasrat keseniannya untuk menjaga watak dan sikap seni lukis Bali dari usikan kebudayaan asing.

Pelukis dan pejuang perang Nyoman Ngendon. (Foto: Arsip Penulis)

Lebih jauh, di luar perbincangan karyanya, banyak orang yang mengenang Ngendon sebagai pelukis pejuang kemerdekaan. Meskipun lukisan Ngendon sendiri tidak merefleksikan hiruk-pikuk revolusi, lantaran lebih mengetengahkan gambaran dari mitos-mitos kolektif, wayang, mitologi dan kehidupan keseharian. Itu sebabnya tidak ada bedil, bayonet dan meriam dalam lukisan-lukisannya.

Tetapi kepada para pelukis generasi di bawahnya Ngendon acap menganjurkan agar selalu peduli kepada lingkungan sosial politik yang berkaitan dengan permasalahan bangsa. Pelukis diharap menyimpan nilai spes patriae, agar pelukis jadi mutiara pejuang bangsa. Sementara semangat Ngendon dalam memerangi penjajah diinspirasi oleh lukisan rekan seniornya, I Dewa Ketut Kandel Ruka, ”Latihan Perang”. Lukisan ciptaan 1928 itu – koleksi Museum Puri Lukisan, Bali – menyadarkan Ngendon bahwa dirinya sebagai anak bangsa harus siap melawan penjajahan.

Lukisan I Dewa Ketut Kandel Ruka, “Latihan Perang” yang menginspirasi Ngendon. (Foto: Arsip Penulis)

Aspirasi Ngendon pada beberapa dekade berikutnya masuk secara mendalam ke lubuk hati I Made Budi, seniman yang pada Juli 2006 mendapat Penghargaan Budaya Bali Bangkit-AMEX. Bahkan Budi memiliki adikarya yang berjudul “Puputan Badung, Klungkung, Buleleng 1906”. Karya ini melukiskan puputan (perang habis-habisan) rakyat Bali melawan Belanda di tiga wilayah itu. Juga kepada Ida Bagus Nyoman Rai dan I Wayan Bendi, yang sering merekonstruksi serunya perang kemerdekaan dalam kanvasnya.

Lukisan Ida Bagus Nyoman Rai, “Perang Puputan”. (Foto:Arsip Penulis)

I Nyoman Ngendon dilahirkan di Banjar Dentiyis 1913. Ia belajar melukis pertama kali kepada I Dewa Nyoman Mura. Ia juga menimba ilmu kepada Rudolf Bonnet, yang kala itu berada di Campuan, Ubud. Bahkan ketika Bonnet bersama Walter Spies dan Tjokorda Gde Agung Sukawati mendirikan perkumpulan Pita Maha tahun 1936, Ngendon bergabung.

Ngendon adalah pelukis yang mampu mencermati petuah sekularistik Bonnet, yang menyarankan agar kehidupan sehari-hari komunitas Bali yang berkembang di luar ritual keagamaan, dijadikan inspirasi. Tapi dalam kenyataannya tak seluruh ajaran itu sanggup membius. Lantaran Ngendon nampak lebih tertarik kepada situs-situs kuno, seperti gambaran pada aneka relief di Puri Batuan dan Bedahulu. Dan tema yang diangkat juga tetap mengungkap jagad mitologi, ritual dan religi masyarakat Bali. Dengan begitu tema lukisan Ngendon akhirnya nampak tetap sangat lokalistik dan magis. Dan semua itu disungging dalam garis dan bentuk yang ritmik, tegas, berciri khas.

Lukisan I Nyoman Ngendon, “Pemandangan”. Tetap tradisional. (Foto: Arsip Penulis)

Namun meski memegang erat tradisionalisme, Ngendon sangat menyukai progresivitas dan pikiran modern. Karena itu pada masa pendudukan Jepang ia berusaha meluruk Yogya dan bergaul dengan para pelukis modern Yogya. Di kota ini ia berkenalan dengan pelukis revolusioner seperti Affandi dan Sudjojono. Ia bahkan sempat berjumpa dengan Bung Karno. Kemampuannya dalam berbahasa Belanda, Inggris dan Melayu dengan baik, membawa ia sangat percaya diri.

Lukisan I Nyoman Ngendon, “Harimau Berburu Rusa”. (Foto: Arsip Penulis)

Tak lama Ngendon berada di Yogya. Namun spirit perjuangan ala Yogya sudah begitu lekat. Ketika Jepang hengkang, dan Belanda (lewat NICA) masuk lagi ke Indonesia, Ngendon marah bukan main. Ia lalu mengkoordinasi para pemuda Bali untuk ramai-ramai mengusir penjajah dari Pulau Bali. Semangat Ngendon menyebabkan tentara NICA terus mengawasinya.

Semangat Ngendon disambut gemuruh oleh para pejuang perang di lapangan. Ia pun direkrut (dan merekrutkan diri) sebagai tentara di bawah Resimen I Gusti Ngurah Rai. Karena pandai melukis, ia ditugaskan di seksi penerangan. Banyak poster-poster penggugah semangat perjuangan ia ciptakan. Bahkan, dengan patriotik ia menyebarkan sendiri poster-poster itu di banyak penjuru. Pokoknya, puputan, atau perang habis-habisan. Keberanian Ngendon tentu meresahkan sejumlah pelukis yang menjadi sobatnya kala itu.

Nasib malang akhirnya memang menimpa pejuang ini. Pada suatu hari di tahun 1946 ia ditangkap tentara NICA di Desa Ketewel. Konon ia dianggap kurir yang paling berbahaya, dan disebut-sebut sebagai gerilyawan yang menyamar sebagai seniman. Mata-mata tentara Indonesia yang pura-pura jadi pelukis. Atau seniman yang sekaligus gerilyawan. Setelah ditangkap, Ngendon diinterogasi, dan lantas disiksa. Kemudian, pada 2 Juli 1947 ia ditembak oleh polisi NICA di kuburan Dentiyis, Batuan. Tragedi ini semakin miris ketika banyak saksi bercerita bahwa setelah ditembak, jenazah Ngendon diseret dengan truk di jalan raya Sukawati. Jelas sekali, NICA ingin menebarkan rasa takut kepada penduduk. Tapi darah Ngendon terlanjur menuliskan gelora puputan di sepanjang jalan.

Sosok Ngendon belum pernah dijunjung Pemerintah sebagai pejuang perang. Apalagi pahlawan. Saya pernah mengusulkan agar nama I Nyoman Ngendon diabadikan untuk sepotong nama jalan di Desa Batuan. Tapi usul dianggap angin. Meskipun begitu, semangat juang dan lukisan-lukisan peninggalan Ngendon yang bermutu istimewa tak pernah sirna dari kenangan dan penglihatan.

Meski sayang, lukisan Ngendon tidak banyak ditemui masyarakat pencinta seni Bali di Indonesia. Karena sebagian besar ciptaannya dibawa kolektor Eropa. Juga oleh antropolog Margaret Mead dan Gregory Bateson dari Washington, yang pernah meneliti seni lukis Batuan tahun 1930-an. Di tangan Mead ada karya uniknya, yang menggambarkan Ngendon jadi orang Papua. Judul lukisan itu “Good bye and good luck to Mead and Bateson”. Satu petunjuk bahwa Ngendon yang Bali itu sangatlah Indonesia Raya.

Di Museum Arma serta Museum Puri Lukisan, Ubud, kita bisa melihat beberapa lukisannya. Tapi yang terbanyak di Rijksmuseum voor Volkenkunde-Leiden, Belanda. Museum sebuah bangsa yang pernah dimusuhi, memusuhi dan memangkas hidupnya.

*Agus Dermawan T. Kritikus Seni. Penulis Buku-buku Budaya dan Seni.