Kelahiran yang Kedua

Oleh: I Gde Jayakumara*

Seperti kelahiran kedua dari tuhan Dionysius, satu tuhan dalam mitologi Yunani, enam pelukis akademis Bali (diantaranya: Made Gunawan, I Wayan Santrayana, I Ketut Suasana Kabul, I Made Sutarjaya, I Ketut Suwidiarta, dan I Wayan Gede Budayana) mengelar pameran bersama bertajuk ‘Paradiso’. “Kelahiran pertama adalah kelahiran sebagai sosok subjek yang berDNA seniman Bali, dan kelahiran kedua adalah saat seniman Bali memasuki dunia akademik seni”, begitu kata sang kurator pameran Arya Suharja saat pembukaan pameran di Jln Anak Agung Gede Rai, Pengosekan, Ubud, Arma, Sabtu, 6 Desember 2025 lalu.

Dionysius adalah salah satu tuhan dalam mitologi Yunani yang merupakan putra Zeus, hasil hubungan gelap dengan sosok manusia tulen bernama Semele. Istri sah Zeus, bernama Hera sang pencemburu berat, menghasut semele agar Zeus memperlihatkan diri di hadapan Semele dan ia pun termakan hasutan itu. Saat kontak dengan Zeus, Semele meminta Zeus untuk memperlihatkan diri, dengan perasaan berat Zeus menyangupi, akibatnya …. petir menyambar, langsung menjadikan Semele abu. Tapi saat bersamaan, Zeus menyambar janin di rahim Semele dan menyimpan janin itu di pahanya. Ini adalah kelahiran Dionysius yang pertama.

Kelahiran kedua Dionyisus, tentu terjadi dari paha Zeus dan setelah kelahirannya yang kedua Dionysius dikenal sebagai tuhan anggur, pemabukan dan pesta dengan para pengikutnya yang biasa disebut kaum maenad.

Tetapi dalam konteks pameran seni rupa ini, apa yang disebut ‘kelahiran kedua’ adalah kelahiran dalam konteks ‘seniman akademis’, atau dalam arti enam seniman yang tergabung dalam ‘Sadrasa’ ini mengambil peran baru dalam dunia modern Bali, yaitu peran-peran sosial. Ini artinya, keenam seniman yang berDNA seni ini menjaga jarak dengan tradisi, tempat ia dibesarkan selama puluhan tahun dengan cara mencari pengetahuan baru (tentang seni, tentu saja) di dunia akademis, terutama pengetahuan tentang standar-standar estetik dari dunia Barat.

Hanya saja, kata ‘pengetahuan’ dalam konteks dunia barat bukan sesuatu yang gratis, beda dengan pandangan Bali — sebagaimana dikutip kurator pameran Arya Suharja — bahwa term ‘pengetahuan’ mengarah pada pemahaman ‘karang awake tandurin’’; atau pakai terminoligi Jawa juga boleh ‘ngelmu iku nganti laku’

Akar mitologis ‘pengetahuan’ dari dunia Barat adalah mitos Prometheus yang mencuri api pengetahuan dari Zeus dan membagikannya pada manusia. Zeus tentu murka dan mengutuk Prometheus, diikat pada sebuah gunung dan setiap hari hatinya dipatuk seekor elang. Terus menerus. Begitu rasa perih itu hilang, elang akan datang lagi untuk mematuk hati Promoteus. Bayangkan betapa sakitnya, sakitnya tuh di sini …

Dalam pidato pembukaan, kurator pameran Arya Suharja, tidak mengunakan istilah ‘sakit’ karena pengetahuan akademik tapi ‘gelisah’. Ini hanya persoalan eufinisme bahasa saja.

Dengan demikian, kita bisa berandai-andai bahwa kelahiran kedua para seniman yang tergabung dalam Sadrasa ini lebih bersifat Promethian dibanding Dionysian, lalu pertanyaan muncul: bagaimana mereka memanage rasa ‘sakit’ yang ditimbulkan dari pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah itu ? Atau kita pakai kata ‘gelisah’ saja ya …. sepertinya koq lebih aman.

Jawabannya sederhana saja: kembali pada semangat yang diwariskan pada ’kelahiran pertama’ dengan menerima ‘gelisah’ yang menyertai dari ‘kelahiran kedua’, yaitu pengetahuan akademik tentang seni. Dengan kata lain, pameran lukisan bertajuk Paradiso ini, bukan pentas tragedi tapi lebih ke komedi. Komedi tentang modernitas tentu saja. Karenanya, sebagian besar ekspresi kegelisahan terkesan cair, lebih banyak mengeksplorasi bentuk dan tehnik dibandingkan dengan isi dari tema yang diusung.

Sementara kita tahu bahwa dalam karya Dante Alighieri (1265-1321) Divina Commedia sebelum tiba pada tahap Paradiso, terdapat tahap Inferno (neraka) dan Purgatoria (pembersihan). Dengan bingkai seperti ini: Kita diberi lemparan pertanyaan, di antara 19 lukisan yang dipajang mana yang merujuk pada inferno, purgatoria dan bahkan lukisan yang kental dengan tema paradiso pun kita kesulitan untuk mengidentifikasi. Secara negatif: ke enam pelukis akademik tidak melakukan konfrontasi eksistensial atas isu-isu modernitas sebagai resiko atas pengetahuan akademik seni yang diperoleh di bangku kuliah — tidak terasa efek panas dan kegerian dar lukisan yang dipajang.

Secara umum pameran bertajuk Paradiso ini menampilkan archetype Bali yang terasa kental, yaitu arus ketidaksadaran kolektif yang membentuk individu di Bali yang entah sengaja digunakan atau tidak. Artinya, dengan melihat sepintas sebuah lukisan maka impresi yang datang pertama adalah satu kata: Bali, bukan konfrontasi frontal sosok individu Bali dengan modernitas.

Padahal, komedi akan terasa lebih mengundang tawa getir setelah melalui tahap tragedi. Artinya, para pelukis yang tergabung dalam Sadrasa langsung memilih kembali ke spirit DNA seni yang melekat pada ‘kelahiran pertama’ versi Arya Suharja, yaitu komunalisme dibanding berkonfrontasi dengan tema-tema gelap modernitas, seperti bunuh diri misalnya — satu tema yang secara de facto saat ini sedang diperbincangkan secara gencar di Bali.

Langkah pertama pengunjung saat masuk ruang pameran, sudah disambut warna-warna ceria dari 5 pelukis, satu pelukis menampilkan dominasi warna hitam tapi tetap disertai seringai senyum lebar.

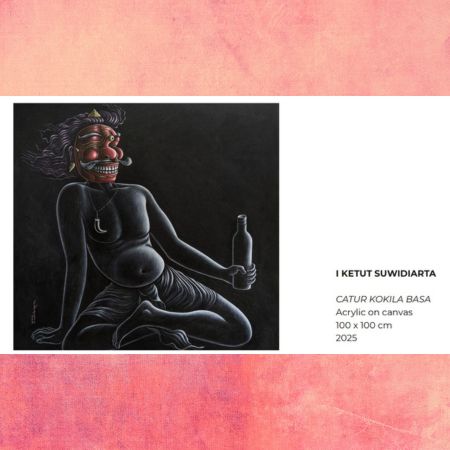

Ketut Suwidiarta, nama pelukis itu, menampilkan tiga lukisan yang semuanya berupa dominasi warna hitam, sosok yang sama: bagian kepala berupa idiom budaya tradisional Bali, berupa barong landung dengan seringai, bagian tubuhnya digambar secara realis sososk tubuh manusia. Dalam perspektif yang dikemukakan sang kurator, sosok kepala adalah ‘kelahiran pertama’ dan sosok tubuh yang utuh tanpa luka adalah ‘kelahiran kedua’, yaitu kelahiran promethean yang rasa perihnya diekspresikan dengan seringai.

Suwidiarta merespons modernitas di Bali dengan ‘jarak’, sebagaimana dilakukan kaum ilmuwan sosial bahwa persoalan Bali adalah dikotomi ‘modern’ dan ‘tradisional’, karenanya ia lebih memilih komedi (baca: seringai) dibanding tragedi yang membutuhkan totalitas konfrontasi eksistensial, yaitu: alienasi.

Dalam retotika Suwidiarta sendiri, dalam pidato pembukaan pameran: “Semua kanvas yang dilukis pada pameran itu adalah suatu metafor tentang kehidupan sosial di Bali”, Ini artinya, ia kembali sebagai figur yang berDNA seniman Bali sebagai tempat berlindung aman dari tragedi yang niscaya akan ditimbulkan bila menenggelamkan diri dalam arus modernitas. Aman memang, tapi pertanyaan susulan yang sedikit mengelitik muncul: komunalisme di Bali adalah komunalisme yang diorientasikan pada peningkatan kualitas spiritual tertentu pada satu komunitas. Dalam konteks ini, seni (apa pun bentuknya itu) adalah medium bagi peningkatan spiritualitas yang dimaksud. Nah, apakah lukisan dominasi warna hitam itu bisa memberi sumbangan penikmat untuk merasakan ‘getaran’ yang bisa memberi efek rasa berterimakasih pada semesta — ngaturin sukesemaning manah ? Dengan cara dipajang di halaman Pura, misalnya.

Wallahualam.***

————-

*I Gde Jayakumara, Dosen Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.