Pahami Poleng, Agar Hidup Tidak Meleng

Oleh Agus Dermawan T

Dalam kehidupan, hal yang (dianggap) positif dan yang (dianggap) negatif selalu bersenggolan dan bersalip-salipan secara tak terduga. Dalam pekan-pekan ini misalnya, kita melihat agresivitas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menangkapi pejabat tinggi yang dianggap begundal. Rumah si pejabat diterobos dan digeledah. Dan si pejabat digelandang dengan borgol mengikat tangan. Bravo KPK! Begitu banyak orang berteriak. Masyarakat gembira ketika tahu bahwa kasus pencurian uang negara satu-persatu dikuak.

Namun bersamaan itu terbongkar perkara yang mengusung ironi. Ketua KPK yang dengan gagah berani menangkap pejabat itu ternyata juga (dianggap) korupsi. Ia (dianggap) menerima gratifikasi, memeras calon tersangka pesakitan dengan santainya. Perbuatan itu dilakukan di atas helikopter yang menembus langit gerimis, sampai di tepian lapangan bulutangkis. Si ketua pun dipanggil yang berwajib, untuk diinterogasi dan dikonfirmasi kesalahannya. Ia pun diposisikan sebagai tersangka.

Dalam sebuah masa yang cukup panjang seorang panglima (dianggap) sebagai komandan yang sangat sukses tak alang kepalang. Pekerjaan yang digerakkan dengan cepat menjadikan harkatnya tinggi melesat. Hasratnya yang kuat untuk membuat rakyat sejahtera, menjadikan dirinya jadi pemimpin tiada duanya. Visinya yang jauh ke depan, memposisikannya seperti dewa kahyangan yang memenuhkan seluruh harapan.

Namun bersamaan dengan junjungan itu sang panglima (dianggap) ingin pegang tongkat komando lebih lama, dengan cara membelokkan undang-undang yang dibikin negara. Ia pun (dianggap) oleh banyak orang sebagai komandan yang menumpahkan sekantung jelaga di atas kanvas yang sudah ia gubah cantik berwarna-warna.

Tapi tumburan kenyataan seperti itu tidak terjadi pada hari-hari sekarang saja, lantaran ternyata selalu ada di sepanjang masa. Pada 2.000 hari silam, misalnya, datang berita membanggakan. Nama kosmolog Indonesia Premana Wardayanti Premadi diabadikan sebagai sebutan asteroid di sabuk utama orbit Mars dan Jupiter oleh lembaga Minor Planet Center di International Astronomical Union, Paris. Maka asteroid berdiameter 10.584 kilometer itu pun berjuluk : 12937 Premadi! Harga diri Indonesia berkelindan di antariksa.

Namun belum tuntas rasa bangga memenuhi jiwa, emosi masyarakat digerus oleh kasus korupsi KTP elektronik trilyunan rupiah. Berderet anggota DPR yang (dianggap) bersalah digiring ke ruang penyidikan. Bahkan pimpinan DPR yang (dianggap) masuk dalam lingkaran, status tersangka pun disematkan. Terangnya asteroid, disaput perkara KTP elektronik yang pahit.

Hidup separo-separo

Ki Oto Suastika, penerjemah buku filsafat Jawa Ki Ageng Suryomentaram mengatakan : “Sak wutuhe urip kuwi sakjane mung separo-separo. Artinya : seutuh-utuhnya hidup itu sebenarnya cuma separuh-separuh. Lantaran yang dianggap kebaikan dan yang dianggap kejelekan selalu goda-menggoda, selalu berdempetan, jalan bersusul-susulan, dan susup menyusup.” Ia berkata sambil menunjukkan buku terjemahannya yang berjudul Filsafat Rasa Hidup.

Oleh karena itu, sarannya, kita jangan pernah berharap penuh atas sesuatu hal. Jangan menaruh seluruh harapan cemerlang kepada seseorang, kepada institusi atau (bahkan) negara. Karena (yang dianggap) seutuhnya kegirangan akan selalu dicampuri (yang dianggap) seutuhnya kemuraman. Dalam (yang dianggap) seutuhnya keindahan, berkibar pula (yang dianggap) seutuhnya keburukan.

Sebelum jadi agen filsafat Ki Ageng Suryomentaraman, Ki Oto Suastika yang bernama asli Siauw Tik Kwie dikenal sebagai pelukis komik legendaris Sie Djien Koei. Komik tentang seorang rakyat jelata berprestasi yang terjunjung sebagai jenderal utama era Dinasti Tang, abad ke-7. Diriwayatkan di situ bahwa Sie Djin Koei adalah rakyat yang tidak lelah menjaga agar kebaikan selalu bisa mengimbangi ketidak-baikkan.

Ki Ageng Suryomentaram (1892-1962), filsuf Jawa, dan Ki Oto Suastika yang bernama asli Siauw Tik Kwie (1913-1988), komikus, pelukis serta penerjemah bahasa Indonesia ceramah-ceramah bahasa Jawa filsafat Ki Ageng Suryomentaram. (Sumber : Penulis)

Sie Djin Koei, sang pekerja dan pemimpin yang selalu berbaju putih (busana yang kemudian “ditiru” oleh presiden Joko Widodo), memang terus berusaha memangkas kebathilan dengan semua perangkat kebaikan. Di dalam kehidupan masyarakat, dan dalam urusan kenegaraan. Lantaran menurutnya : “Huairen zong shi bi haoren geng ju gongji xing. Ang zang de zong shi xiang zhipei ganjing de.” (Yang buruk senantiasa lebih agresif dibanding yang baik. Yang kotor selalu lebih ingin dominan dibanding yang bersih.)

Gambar komik Siauw Tik Kwie tentang pendekar Sie Djin Koei. (Sumber : Penulis

Maka apabila ditepat-tepatkan, apa yang terkatakan itu sejalan dengan ucapan Callimachus, penyair dan filsuf Yunani 250 SM : “Orang-orang yang tidak baik akan selalu lahir untuk merusak lagi. Tapi orang-orang baik tidak akan pernah mati. Sementara yang baik dan yang tidak baik selalu datang bersama-sama setiap kali.”

Sepotong komik Siauw Tik Kwie tentang Sie Djin Koei, panglima berbaju putih yang merupakan titisan dari Macan Putih. (Sumber : Penulis)

Dalam kosmologi Nusantara, realitas baik yang terus bersenggolan dan bersitegang dengan yang tidak baik itu, disimbolkan dalam poleng.

Jagad suci, jagad kotor

Dalam pemahaman benda, poleng adalah corak kain sampiran, yang visualnya berupa komposisi kotak-kotak hitam dan putih, seperti bidak catur. Dalam kosmologi Hindu, gambaran poleng yang berseling-seling itu adalah simbol dari kedekatan jarak antara jagad suci (rta) dan jagad kotor (anrta).

Dan lantaran begitu dekat, pertemuan rta dan anrta itu tak hanya hadir sebagai realitas besar di ranah sosial, tetapi juga dalam level mikro, sebagai realitas individual. Yang hitam terus diawasi secara melekat oleh yang putih. Sementara yang putih dalam setiap menit terus dipepet oleh yang hitam. Dalam ranah kenegaraan : politik yang mulia senantiasa jalan berapat-rapat dengan policik yang jorok.

Simbol poleng sudah ada di beberapa wilayah Nusantara sejak abad ke-11. Seperti di Jenggala, Blambangan dan Kahuripan di Jawa Timur. Citra poleng kuat terlihat ketika Kerajaan Singasari berjaya pada abad ke-12. Ketika Singasari dikalahkan Majapahit, peran kain poleng semakin dominan. Maka kala itu kain poleng dihadirkan di setiap sisi penting, dengan maksud untuk selalu mengingatkan. Di antaranya dikenakan di tubuh patung bedogol atau apit lawang, yang berbentuk dua raksasa sedang duduk di depan pintu, menjaga tempat-tempat yang diluhurkan.

Kain poleng yang digunakan sebagai saput (kain yang membalut patung). Lambang pertentangan yang selalu seimbang antara hitam dan putih, baik dan buruk, dingin dan panas. (Sumber : Penulis)

Setelah Majapahit membawa poleng ke Pulau Bali, maka Bali mengabadikan simbol itu dalam kehidupan semesta, sampai hari ini. Lalu poleng pun dihadirkan sebagai tanda hidup : betapa manusia – dari level mana saja – sungguh tidak sempurna. Dari rakyat jelata sampai para pemimpinnya. Itu sebabnya para rakyat dan punggawa selalu diimbau memakai sarung poleng dalam menunaikan pekerjaan resminya. Dan para pemimpin didekatkan dengan falsafah poleng lewat berbagai cara.

Salah satu contoh, panitia Pesta Kesenian Bali di Denpasar, beberapa kali membuat acara khusus untuk pembukaannya. Terutama apabila acara itu dibuka oleh pemimpin negara. Acara tersebut adalah menaikkan presiden atau wakilnya ke kereta kencana raja. Kereta mewah yang diberangkatkan dari Monumen Bajra Sandhi ini di banyak bagiannya dibalut kain poleng, dengan aksentuasi patung naga dan togog. Dua patung yang disimbolkan sebagai penjaga keselamatan raga dan kewarasan jiwa, hati dan pikiran.

Maka filosofi dari kereta itu adalah : mengajak pemimpin negara untuk berwaspada diri dalam perjalanan kerjanya. Untuk menjaga agar sang putih poleng tidak digerogoti si hitam. Karena jika si hitam yang dominan, kereta raja nan gemerlapan akan menyasar ke hutan yang ruwet dan muram.

Sementara pada jauh hari sebelum Pesta Kesenian Bali itu, sang poleng sudah disampaikan sebagai bahan ingatan oleh Presiden Sukarno. Dalam pidatonya di depan para seniman Bali di studio Pita Maha di Ubud tengah 1950-an, ia menyentuh Lao Tse yang mengajarkan soal yin-yang (bumi-langit, atas-bawah, terang-gelap), yang oleh orang Bali ditegaskan sebagai poleng.

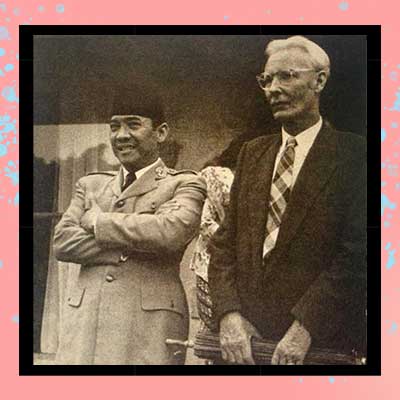

Presiden Sukarno dan pelukis Rudolf Bonnet di Studio Pita Maha pada tahun 1954. (Sumber : Penulis)

“Saya kataken bahwa sejuk dan panas, lembut dan keras, baik dan buruk, adalah sifat Rwa Bhineda. Adalah sifat dasar dari keseimbangan alam dalam kosmologi Bali. Maka, apabila diumpamaken yang hitam dalam poleng itu sebahagian dari karakter politik, maka yang putih adalah seluruhnya dari karakter seni, atau alles mooi en artistiek (segala sesuatu yang indah dan artistik). Maka, jangan sampai yang hitam menaklukken yang putih.” Maknanya, kesucian dunia estetik dan artistik jangan dikalahkan keberdosaan tingkah laku politik.

Ujung kalam, “Ing wiwitane, becik lan ala pada takerane. Fifty-fifty. (Pada mulanya, baik dan buruk itu sama takarannya. Lima puluh-lima puluh)”, kata Sudjono Humardhani, ahli kebatinan, penasehat spiritual Presiden Soeharto, pada tengah 1980. Kemunculan seimbang antara (yang dianggap) baik dan (yang dianggap) buruk itu harus diwaspadai, agar sang becik pada gilirannya bisa mendominasi. Namun yang dinasehati Sudjono agaknya lupa mencamkan wejangan itu, sehingga si hitam poleng melabur akhir kekuasaannya jadi kelabu. ***

*Agus Dermawan T. Penulis Buku-buku Budaya dan Seni.