BWCF Jambi, Elok Nian!

Oleh Ramdan Malik

“Eloknya! elok nian!” Dua respons itu diteriakkan para mahasiswa Universitas Jambi (Unja) setiap sampiran pantun dilontarkan para pejabat yang menyampaikan sambutan dalam pembukaan Borobodur Writers & Cultural Festival (BWCF) ke-13 di Ratu Convention Centre, Kota Jambi, pada 19 November 2024 malam lalu. Bagai tanggapan “cakep” di Jakarta, namun terasa lebih melodius di telinga saya. Seperti cakap orang-orang Melayu di Sumatra, Kalimantan, atau Malaysia yang pernah saya dengar. Saya jadi teringat sebuah danau di Kota Bengkulu yang bernama Dendam Tak Sudah. Atau Desa Rindu Menanti yang saya singgahi karena ingin melihat bunga Rafflesia Arnoldi yang tengah mekar liar di tepi sungai, dalam perjalanan dari Kota Bengkulu ke Kepahiang lima tahun silam. “Agaknya setiap orang Bengkulu berbakat menjadi penyair ya,” canda saya kepada Sarwo Ferdi Wibowo, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bengkulu, yang sama-sama jadi peserta terpilih BWCF 2024.

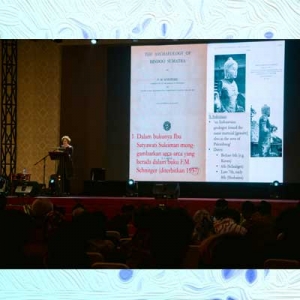

Acara dimulai telat tiga puluh menit dari jadwal pembukan. Ada beberapa pidato termasuk Menteri Kebudayaan. Tiga komposisi musik kontemporer yang digubah orkestra mahasiswa Sendratasik, Universitas Jambi disajikan. Setelah itu Romo Mudji Sutrisno membacakan argumentasi pemberian Sang Hyang Kamahayanikan Award kepada mendiang Bambang Budi Utomo, sang perawat memori Sumatra kuno. Pidato kebudayaan Prof. Marijke Klokke dari Universitas Leiden, Belanda, pun cukup menggoda. Dosen senior seni dan budaya Asia Tenggara ini mengenang almarhumah Satyawati Suleiman, arkeolog yang diperingati hasil risetnya di Sumatra dalam BWCF 2024, dengan menengok jalur pelayaran Selat Sunda untuk mengupas pengaruh Sriwijaya, bukan Selat Malaka saja.

Pidato kebudayaan oleh Prof. Marijke Klokke dari Universitas Leiden, Belanda. (Foto: Dokumentasi BWCF)

Yang mengagumkan, diskusi buku tetap berlangsung sebagai tradisi pembukaan BWCF yang telah enam kali saya ikuti sejak 2018, kecuali pada 2019. Tiga jilid buku tulisan warisan almarhum Prof. Mundarjito, Bahasa dan Aksara Perekat Kesatuan Indonesia yang disusun Ninie Susanti, serta catatan Priyambudio Sulistiyanto selama studi di Australia, Finding Kapiten Boediman, diluncurkan pukul 22.30. Sungguh perjuangan literasi yang mengharukan.

Jelang tengah malam, saya dan sekitar seratus peserta dan penyair BWCF baru sampai di penginapan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Hanya sekitar lima menit naik bus dari arena pembukaan. Tidak ada jelusi di jendela belakang kamar, hanya kunci selot. Seorang kawan yang satu pesawat dari Jakarta tak berani meninggalkan laptop di LPMP.

Muara Jambi

Keesokan paginya, setelah sarapan nasi uduk di LPMP, kami pun berangkat dengan bus ke Muara Jambi. Bak 2018 dan 2023 yang saya ikuti –2020-2022 secara online karena pandemi Covid-19–, panitia BWCF menyediakan penginapan, makanan, serta bus transportasi lokal buat peserta terpilih yang diseleksi dari ratusan pendaftar. Sekitar satu jam, perjalanan berkendaraan dari Kota Jambi ke Muara Jambi. Agak kaget saya dan kawan-kawan setiba di sana. Dua lelaki berhelm serta berompi mengarahkan kami untuk berhati-hati selama di situs percandian seluas hampir 4.000 hektare dan sepanjang 7,5 kilometer pada abad ke-7-12 ini. Keduanya terus terang kaget karena tiba-tiba didatangi ratusan orang, seolah tidak dikomunikasikan sebelumnya. Padahal, Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi sedang dipugar. Ini kali kedua saya datang ke sini. 32 tahun silam saya dibonceng motor oleh anak buah paman yang notaris di Jambi. Waktu itu, hutan masih lebat sekali dan banyak reruntuhan candi.

Candi Kedaton rupanya menjadi arena utama BWCF 2024. Tiga tenda putih berdiri, dua di antaranya untuk diskusi, sedangkan satu sisanya buat makan siang. Foto-foto mahawihara Nalanda di India dipamerkan, juga potret-potret para narasumber dan seniman yang tampil dalam BWCF ke-13. Sepenuh rindu, saya datangi Candi Kedaton yang tak berlumut lagi seperti pada 1992. Dinding bata merah mengelilingi candi luas ini. Saya serasa di situs Liyangan, Temanggung, Jawa Tengah, permukiman Mataram Kuno yang pernah terkubur letusan Gunung Sindoro pada abad ke-9. Bedanya dinding yang memagari situs Liyangan terbuat dari batu andesit. Serakan batu-batu bata di Kedaton tak sebanyak dulu. Tiga arca makara berada di kaki tangga candi. Harusnya ada dua pasang atau empat buah makara. Namun, salah satunya raib entah ke mana. Seekor kucing berbulu kuning dan putih tertidur di tangga terbawah. Dua teman arkeolog, Dewi Trisna serta Tri Wurjani, mengajak saya berfoto.

Penulis berfoto di Gapura Candi Kedaton. (Foto: Dokumentasi penulis)

Simposium pertama dibuka dengan membahas tiga situs: Nalanda di India, Lembah Bujang di Malaysia, serta Muara Jambi di Indonesia. Arkeolog Universitas Nalanda, Dr. Azad Hind Gulshan Nanda, mengungkapkan tiga catatan relasi Nalanda dengan Muara Jambi. Pertama, perjalanan I-Tsing (Yi Jing) dari Cina ke Muara Jambi lalu Nalanda pada abad ketujuh. Kedua, Prasasti logam Nalanda pada abad kesembilan yang menyebut Balaputradewa dari Sriwijaya sebagai salah satu pembangun mahawihara Buddha itu. Ketiga, perjalanan Atisha dari Nalanda untuk belajar kepada mahaguru Dharmakirti di Muara Jambi pada abad kesebelas. Sedangkan arkeolog Universitas Sains Malaysia, Dr. Nasha bin Rodziadi Khaw membeberkan hasil ekskavasi di Bukit Karas, Lembah Bujang, Kedah. Ia menandaskan, kota-kota pelabuhan tua semacam Kedah di Malaysia, Yareng di Thailand, Oc Eo di Vietnam, Lamreh di Aceh, Kota Cina di Sumatra Utara, Palembang, serta Jambi, merupakan satu konfiderasi Kedatuan Sriwijaya.

Usai makan siang, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V (Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Dr. Agus Widiatmoko, ringkas menjelaskan selusin situs Muara Jambi yang telah dipugar. Dari Candi Koto Mahligai, Candi Kedaton, Kompleks Stupa Parit Duku, Alun-alun Menapo, Candi Gedong I dan II, Candi Gumpung, Kompleks Stupa, Kolam Telago Rajo, Candi Tinggi, Candi Kembar Batu, serta Candi Astano. Sesudah menyaksikan Hafiful Hadi Sunliensyar, tokoh adat Kerinci dan dosen arkeologi Universitas Jambi, Ngaji Adat di tangga Candi Kedaton, Mas Agus melanjutkan studi lapangan (field study) di sana. Ia menjelaskan prasasti pendek berhuruf Kediri dari batu andesit di sebuah makara Candi Kedaton. Artinya persembahan sebuah nama yang bernuansa Jawa. Karena itu, ia menduga, arca tersebut berasal dari Jawa Timur. Mas Agus juga mengajak peserta untuk minum air dan mencuci muka di sumur Kedaton. Konon air itu menyehatkan serta bikin awet muda. “Sekarang saya tahu rahasia panjenengan glowing dan kinclong,” canda saya kepada Mas Agus yang dandy bertopi koboi. Ia pun mengajak peserta field trip ini ke sebuah batu andesit yang dulu diperkirakan jam matahari.

Dr. Agus Widiatmoko memberikan pengantar memulai program study field. (Foto: Dokumentasi BWCF)

Setelah mengelilingi Candi Kedaton, Mas Agus memimpin rombongan BWCF ke Candi Koto Mahligai. Sekitar setengah jam menyusuri jalan beralas karet dan batu di tengah hutan yang dapat dilalui motor listrik serta becak motor, kami beristirahat sambil menyeruput kopi atau teh dan kudapan dalam besek yang disajikan perempuan-perempuan bertudung khas Muaro Jambi. Sebagaimana di dekat Candi Kedaton, WC mobile tersedia. Namun, saya lebih memilih pipis di balik rimbun pepohonan dengan membawa air dalam tumbler, karena kebelet tak tahan antrean panjang.

Hanya berkisar 5-10 menit berjalan kaki, Candi Koto Mahligai yang tak utuh lagi tampak di bawah pepohonan besar dan kokoh. Pohon-pohon tua itu seolah melindungi reruntuhan candi yang, menurut perkiraan Mas Agus, merupakan wihara mahaguru, mengingat letaknya di ujung situs Muarajambi. Di situkah Dharmakirti yang mengajar Atisha tinggal? Saya hanya bisa membayangkan, seraya menyimak kisah maestro tari, Sardono Waluyo Kusumo, tentang ribuan burung yang setiap tahun bermigrasi dari Rusia ke Australia. Tapi, mereka mampir dulu di Pantai Cemara, Jambi, sejak September hingga Desember.

Mas Don menamakan tariannya “Burung-burung Kota Mahligai”. Suara burung-burung yang direkam komponis Otto Sidharta di Pantai Cemara berpadu bebunyian kontemporer. Backsound ritmis yang mengiringi puluhan penari berkostum burung. Yang mengejutkan, dua narator membacakan masterpiece penyair sufi Persia, Fariduddin Attar, Musyawarah Burung-burung, terjemahan Hartojo Andangdjaja. Seorang lelaki yang berperan sebagai burung Hudhud dengan atraktif memimpin 30 burung menemui Simurgh, simbol Keilahian yang menari di atas sling. Attar pun membisikkan Cinta yang menghidupkan, sementara Rindu hanya mengekalkan penderitaan.

“Kepak terakhir dunia/ hangus terbakar: fana”. Kali ini hati saya yang berbisik sambil tirtanetra. Pertunjukan tari sore itu pun berakhir menjelang Magrib. Kemudian para penari mengajak rombongan BWCF menari bersama. Di sepanjang pertunjukannya, Mas Don mengajak para penonton terus moving mengikuti gerak para penari. Ingatan saya kembali pada puncak pesta tanam padi (lom plai) Dayak Wehea di lapangan desa Nehas Liah Bing, Muara Wahau, pedalaman Kalimantan Timur, 13 tahun silam. Ratusan orang menari Hudoq bersama pada sebuah petang yang indah 2011.

Pertunjukan karya Sardono W. Kusumo. (Foto: Dokumentasi penulis)

Arca Mutilasi dan Puisi

Empat doktor perempuan dari empat negeri mewarnai simposium hari kedua tentang arca. Naoko Ito dari Jepang, Retno Purwanti dari Indonesia, Gauri Parimoo Krishnan dari India, serta Sofia Sundstrom dari Swedia. Saya merinding melihat foto-foto Dr. Naoko mengenai arca Awalokiteswara yang terbuat dari perunggu berlapis emas, namun tangan-tangannya dimutilasi atau tubuhnya berkarat. Dr. Retno yang khusus membahas destruksi arca-arca Sriwijaya pada abad ke-7-14 mengungkapkan, sejumlah arca yang ditemukan di Sumatra Selatan, Jambi, serta Bangka Belitung tanpa kepala, tangan, kaki, atau badan akibat faktor manusia maupun alam. Arkeolog Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini antara lain membeberkan arca Buddha Bukit Siguntang yang ditemukan tanpa kepala pada 1920. Delapan tahun kemudian, torso serta kakinya baru ditemukan.

Foto arca Awalokiteswara yang terbuat dari perunggu berlapis emas, paparan dari Dr. Naoko Ito. (Foto: Dokumentasi penulis)

Retno menandaskan, arca-arca yang terbuat dari batu, logam, maupun tanah liat itu kebanyakan sengaja dirusak oleh penguasa Islam sejak abad ke-17. Misalnya, Sultan Abdurrahman di Palembang, yang juga merusak bangunan suci di Bukit Siguntang. Bangunan candi pun disulap menjadi pemakaman para penguasa Palembang. Fenomena yang juga pernah saya lihat di pekuburan Sentono Gedong, Kediri, Jawa Timur. Banyak arca dihancurkan lalu dibuang ke sungai, karena dianggap syirik oleh penguasa Islam. Kendati demikian, Retno menyebut pula faktor alam seperti candi runtuh setelah ditinggalkan pemeluknya, selain kerusakan dan pelapukan arca yang terbuat dari batu bata atau tanah liat bakar (terakota). Sejarah terus berulang bagai pembakaran buku di Andalusia dan Nalanda, pembasmian Palestina di Gaza, maupun pemburuan Rohingya di Myanmar, yang dipicu konflik agama.

Sesudah santap siang dengan baung nanas, saya memilih ceramah Dr. So Tju Shinta Lee yang menerjemahkan catatan Yi Jing, ketimbang diskusi sastra digital Nirwan Dewanto yang berlangsung pada waktu bersamaan. Bu Sinta menggambarkan dengan detail tulisan Yi Jing yang selama sepuluh tahun belajar di Shili Foshi (Muara Jambi) pada abad ketujuh. Musafir Tiongkok tersebut menulis sekitar 500.000 seloka, karya yang namanya mungkin masih terkait dengan seni tradisi saloka di Muara Jambi. Yi Jing menulis pula tentang lebih dari seribu biksu yang belajar di Foshi. Ia menyarankan,jika hendak belajar ke Nalanda yang waktu itu pusat studi Buddha di Asia, belajar dululah di Muara Jambi. “Jika ada biksu dari Tiongkok yang ingin pergi ke India untuk mendapatkan (ajaran) dan belajar melafalkan (kitab asli), lebih baik ia tinggal di sini selama satu atau dua tahun dan mempraktikkan tata cara yang benar, baru kemudian berlanjut ke India Tengah,” tulis Yi Jing yang kerap pula disebut I-Tsing.

Saat gerimis jatuh sore hari, acara Podium Sastra justru dimulai. Para sastrawan asal Sumatra membacakan puisi dan cerita pendek di Candi Kedaton. Mereka datang dari Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, serta Jambi. Sedangkan enam penyair berbahasa Melayu tampil malam hari di Candi Koto Mahligai. Tiga dari Indonesia (Sutardji Calzoum Bachri, Isbedi Setiawan, dan Ahda Imran); serta masing-masing satu dari Malaysia (Zaen Kasturi), Singapura (Alfian Sa’at), dan Brunei (Suip bin Haji Abdul Wahab). Pada usianya yang sudah 83 tahun, Sutardji yang dijuluki Presiden Penyair Indonesia masih menarik penampilannya. Ia meniup harmonika sambil bernyanyi dan mendedahkan syairnya. Bang Tardji sempat mengeluh seraya melucu, karena kopernya hilang sampai panitia membelikannya celana dalam. Saya suka sajak sufistiknya, “Bendera”, yang juga ia bacakan pada BWCF tahun lalu di Malang, Jawa Timur. Pengulangan tak bisa dihindari penyair mantera tua yang dulu terkenal menenggak bir saat membacakan puisi-puisinya.

“Sajadah ini/ yang aku bentang kibarkan/ di seluruh sudut bumi ini/ pada seluruh tanah ini/ adalah bendera kalahku/ tanda aku menyerah/ Luluh lantak aku/ dalam pertarungan kasih/ Al Haq// Dan karena penyerahan ini/ kiranya aku akan diserahkan kepada tangan jenderal ajal/ Sambil menunggu/ satu batalyon cahaya/ menawanku/ dalam penjara luas terang/ Ke mana pun bergerak/ terliput dan terlipat aku// Dengan cahaya/ tak tepermanai indah makna cahaya/ Mawar Muhammad ini tak berhingga memetikku/ dan engkah dipetiknya/ Jadilah kita senyum/ tersimpan di lesung pipit/ pipi makna/ Kau mencium/ atau aku yang mencium sama saja/ Cahaya ini satu/ kelap-kelip silaunya saja ramai aneka/ Dan paham aku/ kebebasan ini ada/ dalam kefanaan kekal/ Harum nur mawar/ tak tepermanai/ tak berhingga//”

Acara pembacaa puisi oleh Sutardji Calzoum Bachri. (Foto: Dokumentasi BWCF)

Aksara Hilang, Candi Tinggi, dan Nyanyi

Prasasti dan naskah tua menjadi topik simposium hari ketiga. Prof. Uli Kozok yang puluhan tahun meneliti masa lalu Sumatra menjadi bintang. Lelaki Jerman yang kini mengajar di Universitas Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat, ini memaparkan naskah Nitisarasamuccaya, undang-undang abad ke-14 yang disimpan masyarakat desa Tanjung Tanah di Kerinci, Jambi. Ditulis di atas daluang atau kertas kulit kayu, dengan aksara Sumatra Kuno (Melayu), warisan Kerajaan Dharmasraya, Sumatra Barat, tersebut memuat tata kehidupan bermasyarakat di Kerinci. Yang menarik, penulisnya Kuja Ali, sebuah nama muslim yang mengacu kepada Khoja, sebutan bagi orang Islam dari Asia Barat Daya. Jadi, Dharmasraya yang kerajaan Buddha mempunyai juru tulis yang beragama Islam. Kozok menduga, Raja Adityawarman yang berkuasa waktu itu ingin berkomunikasi dengan dunia luar yang sebagian sudah memeluk Islam, sehingga memilih juru tulis yang menguasai huruf Jawi (Arab Melayu), selain aksara Sumatra Kuno (Melayu).

Prof. Uli Kozok dalam program Simposium sesi 3. (Foto: Dokumentasi penulis)

Menjawab pertanyaan seorang peserta BWCF dari Universitas Andalas, Roma Kyo Kae Saniro, mengenai naskah kuno beraksara Sumatra Kuno (Melayu) yang tidak ia temukan lagi kini, Pak Kozok mengakui, penggunaan aksara itu digantikan dominasi huruf Jawi (Arab Melayu) setelah Islam datang. Satu hal yang mirip dengan destruksi bangunan dan arca yang diuraikan Bu Retno kemarin. Kesinambungan (sustainability) peradaban rupanya sudah menjadi problem sejak dulu. Bak ganti menteri pendidikan yang identik dengan ganti kurikulum juga.

Pembicara lain juga menarik. Arkeolog BRIN, Dr. Wahyu Rizki Andhifani, mengupas kaitan Prasasti Baturaja dengan Prasastii Kedukan Bukit. Jika Baturaja merupakan prasasti kutukan (sapatha) pertama Kedatuan Sriwijaya pada 684, Prasasti Kedukan Bukit yang dua tahun lebih muda mencatat perjalanan 20.000 tentara dengan berjalan kaki dan menaiki kapal untuk membangun tempat baru di Palembang, setelah pemberontakan di Minanga. Wahyu menekankan prasasti sebagai sumber primer dalam arkeologi yang lebih kuat daripada candi. “Kalau Palembang punya prasasti, Jambi punya candi,” ucapnya. Ia pun menjelaskan perpindahan ibu kota Kedatuan Sriwijaya dari Minanga sebelum abad ket-7 ke Palembang pada abad ke-7-8, lalu ke Muara Jambi pada abad ke 9-10, serta ke Kedah, Malaysia, pada abad ke-10. Selat Malaka sebagai pusat perdagangan dunia saat itu menjadi faktor ekonomi-politik, sampai Kerajaan Chola dari India pun menyerbu Sriwijaya pada abad ke-11.

Sedangkan arkeolog Universitas Jambi, Hafiful Hadi Sunliensyar, M. A., menuturkan prasasti tanduk Kerinci yang mematahkan pendapat bahwa masyarakat pedalaman di pegunungan lebih terbelakang dibanding masyarakat pesisir. Ia mengutip ketakjuban Marsden dari Inggris pada awal abad ke-19 yang menyaksikan aksara Batak, Rejang, Lampung, serta Kerinci di pedalaman Sumatra sudah ditulis, ketika aksara Jawi (Arab Melayu) berkembang di pesisir Sumatra. Misalnya, aksara Incung yang digores di tanduk kerbau di Kerinci. Hafiful memperkirakan, penggunaan medium langka untuk menulis prasasti ini berhubungan dengan budaya Austronesia di Kerinci, sekitar 4.000 tahun silam. Sebagaimana di Toraja, Sulawesi Selatan, dan Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang mengorbankan kerbau sebagai bekal arwah ke alam kubur, kerbau juga disembelih masyarakat Kerinci di Jambi dalam upacara kenduri seko setelah panen padi. Isi prasasti tanduk kerbau biasanya sejarah (tembo) dan perjanjian (karang setio).

Setelah santap siang dengan patin tempoyak yang berbahan fermentasi durian, saya lagi-lagi memilih ceramah Marsis Sutopo. M. Si., Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), daripada diskusi sastra dengan Azhari Ayub, Maman S. Mahayana, serta Sudarmoko. Pak Marsis yang belasan tahun meneliti Muara Jambi mengungkap satu hal yang menarik perhatian saya. Menurutnya, pemugaran Candi Tinggi yang dilakukan insinyur hasil pelatihan di Jawa pada 1980-an salah. Pertimbangan estetika lebih mengemuka ketimbang kebenaran arkeologis. Sesudah mendengar dua peserta diskusi mantan pejabat Jambi yang berbicara lama sekali dan menyamakan Adityawarman dengan Mulawarman serta Majapahit dengan Mataram, saya tak tahan lagi untuk bertanya singkat saja tentang skandal tersebut, “Apakah kalau sudah salah begitu, dalam pemugaran situs Muara Jambi sekarang para arkeolog memperbaikinya?” “Tidak,” jawab Pak Marsis, “Biarlah itu menjadi saksi bisu kesalahan manusia.”

Di tengah gerimis petang yang membasahi halaman Candi Kedaton, penyair Batak yang berdomisili di Lampung, Ari Pahala Hutabarat, membacakan sebuah puisi panjangnya nan liris tapi getir, “Cornelis de Houtman, 27 Juni 1596”, tentang jejak kolonialisme Belanda di Nusantara. Saya teringat dua sajak Rendra yang membuat mendiang dilarang aparat Orde Baru membacakannya di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, semasa saya mahasiswa dulu, “Doa Seorang Pemuda Rangkasbitung di Rotterdam” dan “Orang-orang Rangkasbitung”.

Penyair Ari Pahala Hutabarat, membacakan sebuah puisi di program Podium Sastra. (Foto: Dokumentasi penulis)

“biarkan tarikh dimulai dari gerak gugup jantungku/ saat melihat kayu manis, kopi dan lada/ umpama gugup Adam ketika kali pertama mengecup puting payudara Eva// biarkan abjad dimulai oleh demam/ cumbu lidahku saat mencicip getir manis pala/ siasat yang sembunyi dalam parfum cengkih dan rayuan asmara asafetida// biarkan, Bapa, biarkan kelak lafadz dimulai dengan menyebut namaku/ syuhada yang membaringkan kebahagiaan/ bukan di lekuk pinggul perempuan dan ramai canda kedai malam// namun pada layar kapal yang rompal/ tiang yang goyang/ teluk yang dipenuhi teluh/ geladak yang jenuh dan bacin/ serta tipu muslihat putri duyung dan putaran taifun// setelah ini; fantasi/ akan menyusup/ ke batang-batang padi/ tahta para syahbandar/ raja dan sultan menjadi hamba sahaya/ di aula istana ratu Eropa// khusuk mukmin/ dan teduh zikir wali/ kembali mengungsi/ ke gerbang Magribi// para perawi kehilangan kisah/ syair, pantun, dan madah/ tentang sentosa panas tropika// sementara itu, Bapa, di Amsterdam/ yang di teduh di pelataran rumah-rumah batu bewarna merah/ embun pergi beringsut dari sehelai daun yang jatuh//”

Malam harinya, di Candi Koto Mahligai, Nina Rianti dari Padang menyenandungkan beberapa puisi, di antaranya “Surat dari Ibu” – Asrul Sani dan “Perempuan-perempuan Perkasa” – Hartojo Andangdjaja, diiringi seorang lelaki yang memetik gitar dan meniup saluang. Usai duo itu, Ananda Badudu yang ditunggu banyak peserta BWCF naik panggung. Tampil solo sambil memetik gitar, musisi dan aktivis yang mantan wartawan Tempo serta cucu munsyi Bahasa Indonesia, Yus Badudu, tersebut menembangkan enam lagu. Dua hits banda Neira, “Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti” sebagai pembuka dan “Sampai Jadi Debu” sebagai penutup. Di tengahnya, Ananda membawakan sebuah sajak Subagio Sastrowardoyo kesayangan saya, “Rindu”, yang dulu juga sempat dibawakan musisi Jogja, Frau, bersama piano listriknya, Oscar. “Rumah kosong/ sudah lama ingin dihuni/ Adakah teman bicara?/ siapa saja atau apa/ Jendela, kursi/ atau bunga di meja/ Sunyi/ menyayat seperti belati/ Meminta darah/ yang mengalir dari mimpi//”

Ananda Badudu dalam program Malam Musik. (Foto: Dokumentasi BWCF)

Kota Cina dan Jelajah Candi

Pada hari terakhir BWCF, locus simposium beranjak dari Sumatra Selatan dan Sumatra Barat ke Sumatra Utara. Arkeolog BRIN, Dr. Ery Sudewo, membeberkan hasil ekskavasi di Bongal, perbukitan di Teluk Sibolga, pada abad ke-7-10. Sedangkan Prof. Ichwan Azhari dari Universitas Negeri Medan mengungkap Kota Cina. Sementara, Dr. Michael Flecker dari The Singapore National Heritage Board mengupas temuan kapal yang tenggelam pada abad ke-10 di dekat Intan Oil Field, di antara Laut Jawa dan pantai tenggara Sumatra. Kendati Dr. Junus Satrio Atmodjo (Pak Oteng) masih membahas temuan dari permukiman rawa masyarakat Jambi pesisir pada ke-11-13, yang menjadi benang merah keempat narasumber ini adalah pelabuhan dan pelayaran masa lalu di Sumatra serta Asia Tenggara.

Paparan Prof. Ichwan yang bersemangat dan kocak paling menarik bagi saya. Ia membangun Museum Situs Kota Cina pada 2008. Setelah 16 tahun, tanahnya meluas dari 400 meter menjadi 2.000 meter. Dengan biaya sendiri, arkeolog tersebut mengoleksi sekitar 10.000 artefak yang kebanyakan diperoleh dari masyarakat sekitar bekas pelabuhan di Medan tersebut. Inilah saksi bisu perdagangan dengan bangsa asing dari Asia Tenggara, Timur, Selatan, serta Timur Tengah pada abad ke-12-14. Dari Arca Buddha, Wisnu, Lingga, Yoni, Nandi, Ganesha, bidak catur, koin Cina, perhiasan emas, manik-manik, gulungan timah, keramik, cermin perunggu, hingga bangkai kapal kayu yang ditemukan pada 2012 di halaman museum.

Kesimpulan Prof. Ichwan kembali membuat saya mengelus dada. Banyak arca yang hancur menunjukkan kawasan itu diserang berkali-kali. Ia menyimpulkan, yang menghancurkan Kota Cina adalah Kerajaan Pasai dari Aceh. Tiga alasan diuraikannya, dari catatan Ibnu Battuta saat bertemu Raja Pasai yang baru menyerang kawasan belum Islam, sekitar seratus nisan Pasai, sampai makam Sultan Pasai.

Usai makan siang, saya mengajak peserta dari Bengkulu, Ferdi, dan Jogja, Mustari, menjelajahi situs Muara Jambi yang lain. “Mosok kita jauh-jauh ke Jambi, cuma lihat dua candi, Kedaton dan Koto Mahligai. Ayolah kita kabur sebentar, toh Garin Nugroho, Seno Gumira Ajidarma, atau Eka Kurniawan yang akan bicara setelah ini sudah kayak seleb. Sering muncul di Jakarta, Jogja, maupun kota-kota lain,” goda saya kepada mereka berdua.

Di bawah terik matahari, berjalan kakilah kami bertiga keluar Candi Kedaton. Sebuah mobil travel putih berhenti, lalu penumpangnya yang mahasiswa dari Palembang menawarkan kami tumpangan ke Candi Gumpung. Sampai di tempat parkirnya, kami menyewa dua becak motor (betor) untuk keliling percandian Muara Jambi. “Kita ke zona inti ya, Pak. Kalau mau keliling candi, Rp 150.00. Tapi, karena Bapak nanti kembali ke Candi Kedaton, Rp 100.000 sajalah,” tawar Pak Hadi yang betornya saya dan Pak Mustari tumpangi. Karena tubuhnya tinggi besar, Ferdi berpisah dari kami: sendiri.

Candi Gumpung dari depan. (Foto: Dokumentasi penulis)

Kami mampir ke Candi Gumpung. Arca makara berbahan batu andesit sendirian tanpa pasangannya di kaki candi. Di sini pulalah arca Prajnaparamita yang juga terbuat dari batu andesit ditemukan pada 1978 saat candi ini dipugar. Arca tanpa kepala dalam posisi duduk bersila vajrapayanka, dengan tangan bersikap vyakhyanamudra tersebut kini berada di Museum Muara Jambi. “Mirip arca Singosari,” tutur Pak Oteng siang tadi.

Foto arca Prajnaparamita yang juga terbuat dari batu andesit ditemukan pada 1978. (Foto: Dokumentasi penulis)

Kami pun menengok Candi Tinggi. Pak Hadi memuji Candi Tinggi sebagai yang terelok di kompleks Muara Jambi. Bila mengacu kepadanya, memang betul insinyur yang salah memugar candi tersebut. Yang penting cantik, bukan benar secara arkeologis, seperti kata Pak Marsis kemarin. Kolam Telago Rajo serta Alun-alun Menapo tampak di kejauhan, tapi kami lebih memilih menuju Kompleks Stupa. Sejumlah penari berbaju adat tengah berlatih. Pengunjung lumayan ramai. Petugas memperingatkan kami lewat pengeras suara, sebab tak sadar telah melanggar larangan berjalan di tengah badan situs.

Pak Hadi dan kawannya membawa kami ke Candi Gedong I dan II. Dua lelaki mengambil jambu bol, kami pun memunguti yang jatuh sekadar penghilang dahaga. Candi Gedong I tampak masih utuh. Tapi, di Candi Gedong II, ada bangunan yang sudah tinggal reruntuhan bata. Di Candi Parit Duku, akar pepohonan bahkan telah merangsek bangunan tempat suci Buddha tersebut. Saya berjalan kaki satu putaran mengelilingi candi itu sambil menahan duka.

Bangunan yang sudah tinggal reruntuhan bata di area Candi Gedong II. (Foto: Dokumentasi penulis)

Akar pepohonan bahkan telah merangsek bangunan di area Candi Parit Duku. (Foto: Dokumentasi penulis)

Sesampai di tenda Candi Kedaton, saya lihat Mas Garin dan Kang Eka lebih banyak ditanya peserta BWCRF tentang bagaimana menjadi filmmaker serta penulis sukses. Waktu tinggal satu jam lagi, namun tak ada, misalnya, pertanyaan kenapa sajak “Aku Ingin” – Sapardi Djoko Damono dinyanyikan di film Cinta dalam Sepotong Roti, atau mengapa judul kumpulan puisi Zawawi Imron, Bulan Tertusuk Ilalang, juga menjadi judul sebuah film Garin. Tiada pula yang bertanya semisal tokoh mirip Letkol Supriyadi di Blitar dalam novel terbaik Eka, Cantik Itu Luka. Karena itu, saya menghindari sesi dengan narasumber seleb. Sayangnya, saya menduga, di tenda lain, Mas Seno akan menjadi semacam seleb pula.

Pada petang hari, saya melihat Sutardji tertidur bersandar tembok bata Candi Kedaton. Saya memilih lebih banyak jalan kaki mengelilingi candi ini pada hari terakhir BWCF daripada menonton pembacaan puisi. Menikmati kaok burung-burung yang beterbangan di langit setiap sore kadang lebih nikmat ketimbang mendengar banyak penyair yang masih membaca sajak dengan lantang ala Rendra.

Setelah bercakap dengan beberapa teman dari Depok, Malang, serta Blora, sambil mengudap sore dan santap malam, penutupan BWCF pun dimulai. Wakil pejabat Jambi dan Mas Agus pidato di tengah gerimis. Tetapi, di tengah hujan deras, Mas Don tak sanggup lagi berpidato tanpa teks tentang proses berkarya tarinya bersama Suku Dayak di Kalimantan, Mentawai di Sumatra, Papua, Jambi, dan sebagainya. Rombongan BWCF berteduh ke dua tenda. Mirip di tenda pengungsian, dua peserta yang sehari-hari dosen dikelilingi mahasiswa Unja. Di tenda seberang, Bhante Ditthisampanno Thera, Ph. D., memimpin meditasi. Saya malah minta orkes dangdut dadakan menyanyikan lagu Rhoma Irama, “Mirasantika”, yang lucu di telingaku seraya berjoged. Hujan deras perlahan tinggal menyisakan rintik. Kami keluar tenda pukul 22.30 dengan kaki basah tersebab genangan air di Candi Kedaton. Di bawah payung seorang teman, saya berpamitan dalam hati kepada mahawihara Muara Jambi yang temaram jelang tengah malam.

—

*Ramdan Malik adalah jurnalis.