Performance Art, Relasi Sejarah dan Kuasa Kota (Dari “Temu Seni Indonesia Bertutur”, Makassar 2022)

Oleh Afrizal Malna

(Berkata Karaengnge Matowae: siapa saja yang negerinya ditaklukkan, maka niscaya tidak diketahui adat leluhurnya, pertanda ia takkan bangkit lagi).1

Hari sangat panas menjelang sore. Di bagian belakang bangunan Benteng Fort Rotterdam, Makassar, 6 Agustus 2022, di balik dinding benteng, terhampar pemukiman padat. Saya menyapa seorang lelaki tua, namanya Aminuddin Jaya. Usianya 73 tahun, hampir 10 tahun lebih tua dari saya. Punggungnya sudah bungkuk. Lelaki tua itu sedang duduk pada tembok benteng, menonton performance Arsita Iswardhani dan Sasqia Ardelianca yang sedang berlangsung. Saya mencoba menyapanya. Ternyata lelaki itu adalah ayahnya Abdi Karya. Sebentar lagi dia akan performance bersama anaknya dalam program ini.

Lelaki itu menatap Arsita, yang dalam performancenya susah payah menggeser salah satu batu dinding benteng, dan tampaknya memang berat. Ukuran batu sekitar 40 cm X 40 cm dengan ketebalan sekitar 15 cm. Warnanya sudah hitam dalam lumut mengering. Kemudian lelaki tua itu mulai bercerita tentang ribuan orang Bone yang berdiri sepanjang 117 KM dari Bone hingga Makassar, secara bergantian saling bahu-membahu memindahkan batu-batu itu dari tangan ke tangan untuk mendirikan dinding benteng.2

Performance Arsita Iswardhani, Benteng Fort Rotterdam, 6 Agustus 2022. Foto: Dokumentasi Teater Kala

Batu benteng yang menyimpan volume dan berat itu, merupakan ruang performance antara tubuh-Arsita dengan tubuh-batu. Fisik batu yang didekati sebagai “berat” dalam performance dengan durasi 3 jam ini, membuat hubungan baru antara arsip sebagai narasi dan arsip sebagai fisik (kadikologi). Arsita menyentuh, menatap, menggeser, memeluk dan menggulingkan kembali batu itu melalui satu bagian sudutnya, hingga kemudian terjadi internalisasi baru antara batu dan Arsita sebagai tubuh performance.

Performance Arsita Iswardhani, Benteng Fort Rotterdam, 6 Agustus 2022. Foto: Dokumentasi Teater Kala

Performance Arsita, dan cerita Bapak Aminuddin Jaya, menyadari bahwa saya merasa tidak terlalu banyak mengetahui sejarah benteng ini, kaitan antara Makassar dan Bone. Lalu orang tua itu memindahkan ceritanya, tentang Abdi Karya, anaknya, yang menurutnya, “rezekinya ada pada dunia kesenian”.

Temu Seni 2022, sebuah forum Performance Art, bagian dari acara “Indonesia Bertutur” program Kemendikbud, berlangsung di Makassar, 1 – 6 Agustus 2022. Forum dengan Melati Suryodarmo sebagai Art Director ini, digagas sebagai sebuah lab bersama, di mana 20 seniman performance dari berbagai kota di Indonesia melakukan kerja dalam spektrum tubuh-arsip-memori, sebagai praktik sekaligus sharing metode.

Seluruh seniman performance datang dengan masing-masing membawa pemahamannya tentang situs-situs terdekat di sekitar pemukiman mereka. Situs yang meliputi masa prasejarah hingga abad 15 dengan akhir situs Majapahit di Trowulan. Situs yang tidak hanya terhubung dengan peradaban, namun juga lingkungan alam yang spesifik, seperti Leang-Leang di Sulawesi Selatan.

Seniman performance dalam program ini: Abdi Karya (Makasssar), Anak Agung Putu Santiasa Putra (Denpasar), Arsita Iswardhani (Yogyakarta), Dimas Dapeng Mahendra (Malang), Dimas Eka Prasinggih (Kepulauan Riau), Fajar Susanto / Kunting (Kediri), Laila Putri Wartawati (Tanggerang), Linda Tagie (Kupang), Monica Hapsari (Tanggerang), Prashasti Wilujeng Putri (Jakarta), Rachmat Hidayat Mustamin (Makassar), Ragil Dwi Putra (Jakarta), Ratu Rizkitasari Saraswati (Jakarta), Ridwan Rau Rau (Jakarta), Rizal Sofyan (Rangkasbitung), Rizky Wahyu Fathin / Jecko (Denpasar), Sasqia Ardelianca (Bandung), Syska La Veggie (Sidoarjo), Taufiqurrahman / Kifu (Palu), Theo Nugraha (Samarinda). Fasilitator: Marintan Sirait dan saya. Tim kerja ditangani Kala Teater dari Makassar.

Aktivas lapisan bumi, wabah, bergantinya peradaban dan absurditas waktu geologi

Dalam program ini, kota Makassar tidak semata-mata diposisikan sebagai tempat berlangsungnya acara. Makassar juga dikaitkan dengan dinamika peradaban maupun sejarah yang terhubung dalam historiografi Sulawesi Selatan dan Bugis. Benteng Fort Rotterdam merupakan salah satu simpul dari dinamika ini.

Sulawesi merupakan pulau dengan fenomena geologi yang ekstrim, dengan representasi terkini melalui gempa besar dan tsunami yang melanda Palu-Donggala, 28 September 2018 lalu. Alfred Russel Wallace (1823-1913) mencurigai bahwa keunikan fauna dan flora di wilayah ini berhubungan dengannya, yaitu wilayah yang keunikannya terjadi akibat perubahan besar yang pernah berlangsung di permukaan bumi. Melalui analisis tektonik lempeng Sulawesi yang diamati Rab Sukamto, muncul anggapan bahwa Sulawesi merupakan pulau yang dibangun melalui benturan antara massa dari Sundaland dan massa dari Australia. Kemudian menempati posisinya seperti sekarang sejak 50 juta-an tahun lalu.3

Dalam amatan lain, John A. Katili (1929-2008), yang merumuskan geomorfologi Sulawesi, menyatakan geologi Sulawesi terbentuk akibat tabrakan dua pulau (Sulawesi timur dan barat)4. Antara pendapat Sukamto maupun Katili, keduanya berkontribusi untuk memahami geologi Sulawesi yang ekstrim dengan pembayangan kondisi anomali maupun saling bersilangnya penyebaran fauna dan flora di kawasan ini. Dalam wacana “Garis Wallace”,5 dikenal wilayah ekologi Wallacea dalam batas-batas biogeografi Indonesia bagian tengah (Sulawesi, Halmahera, dan sebagian Nusa Tenggara) sebagai Wilayah dimana fauna dan flora saling bersilangan dari tipe Asiatic ke Australian.6 Wallace Line, sebuah nama yang diberikan Albert Huxley berdasarkan perjalanan Alfred Russel Wallace di Nusantara, termasuk Sulawesi.7 Untuk Wallace sendiri, ia menganggap perjalanannya di Nusantara sebagai pengalaman sentral yang menentukan kehidupannya; 8 dan berkembangnya teori evolusi bersama Charles Darwin (1809-1882).

Waktu geologi (dalam bilangan jutaan tahun) dan bagaimana bumi diamati dan dijelaskan para geolog, tidak terbayangkan melalui skala tubuh aktual kita. Lempengan-lempengan bumi bergerak, mengubah bentuk permukaannya. Burung-burung terbang bermigrasi musim ke musim, membawa dan menebarkan benih-benih. Setiap lapisan material bumi menyimpan ribuan tahun, dan kita membayangkannya dalam jamming imajinasi dunia mitologi bersama mahluk-mahluk purba dan dunia roh dengan ekosistem yang ekstrim.

Para peserta Temu Seni 2022, mengalami waktu geologi yang absurd ini ketika mengunjungi Situs Leang-Leang di Maros, 2 Agustus 2022. Dalam diskusi, dimana para peserta dibagi dalam beberapa kelompok, salah satu kelompok (Arsita Iswardhani, Laila Putri Wartawati, Linda Tagie dan Syska La Veggie) mengajak peserta lain mengamati rangkaian tanaman sirih yang merambat pada dinding tebing, dan mempersilakan mencicipnya untuk yang berkenan. Ini merupakan cara terdekat untuk mengalami absurditas waktu geologi itu, antara yang tidak berubah, yang telah berubah dan yang punah. Melakukan internalisasi ke dalam tubuh kita melalui daun sirih dengan rasa campuran pahit dan pedas.

Aspek absurditas waktu geologi, juga menjadi gagasan dalam performance Dimas Eka Prasinggih yang berlangsung dalam aula benteng Fort Rotterdam. Dimas menggunakan bilangan 100 yang dihitung mundur tahun demi tahun dalam performancenya, sambil melepaskan pakaian formalnya dari jas, sepatu kulit hitam mengkilap, hingga tubuhnya telanjang hanya tinggal balutan kain putih yang menutupi auratnya. Semuanya dilakukan Dimas dalam langkah berputar membentuk lingkaran, dimana tahun demi tahun berlalu seperti jam dinding. Dalam performancenya, Dimas yang berasal dari Kepulauan Riau, ikut memantulkan situs Budha, Candi Muara Takus, yang waktu berdirinya juga masih penuh dengan dugaan.

Lantai sejarah mungkin licin. Dan kita bisa terpleset untuk mendapatkan titik pijaknya. Mungkin yang kita cari bukanlah titik pijaknya, yang telah bergeser dan mungkin telah hilang. Yang kita cari adalah dinamikanya untuk mengenali arah perubahan. Performance Rizky Wahyu Fathin (Jecko) menggunakan batu cobek untuk menciptakan wilayah sempit yang licin, menggunakan kakinya untuk menghancurkan tomat di atas cobek dengan langkah seperti manusia purba. Yang dicari dalam performance ini adalah efek jatuh dan bagaimana Jecko mengolah efek jatuh itu.

Performance Rizky Wahyu Fathin (Jecko). Benteng Fort Rotterdam, 6 Agustus 2022. Foto: dari WA grup Temu Teatere Makassar

Bukit-bukit batu gamping seperti taring-taring raksasa dalam bungkusan hijau tanaman, merupakan salah satu fenomena geologi kawasan karst yang terdapat di wilayah Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan. Ini adalah medan sumber daya alam yang tidak terbarukan (tidak dapat dipulihkan setelah rusak). Ekosistem untuk beberapa jenis flora dan fauna, penyimpan dan pengatur tata air. Tahun 1997, International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengukuhkan karst sebagai kawasan yang dilestarikan.9 Leang-Leang sebagai galian untuk bahan bangunan dan bahan baku semen, juga memunculkan akan bayangan krisis masadepan kawasan ini dengan beroperasinya dua pabrik semen, Bosowa dan Tonasa.10

Para peserta Temu Seni 2022, yang mengunjungi Situs Taman Prasejarah Leang-Leang di Maros, 2 Agustus 2022, dengan narasumber Muhammad Ramli (seorang geolog), mendapatkan momen mengalami Leang-Leang sebagai fenomena kawasan karst dan juga kehidupan prasejarah melalui gua-gua sebagai pemukiman komunitas prasejarah yang meninggalkan lukisan purba di dalam gua. Meliputi bentuk-bentuk telapak tangan manusia, babi rusa, anoa, ikan, anjing, burung, penyu, dan ayam.11 Lukisan yang juga disebut sebagai “seni cadas” maupun cave art ini, memantulkan bayangan periode sejarah antara pra-Austronesia dan Austronesia.12 Diduga dikembangkan masyarakat serumpun Aborigin Australia pada persebarannya di Kalimantan, Sulawesi, Seram, Maluku, Papua dan Australia pada kurun waktu 50.000 tahun lalu.13

Peserta Temu Seni memasuki salah satu gua Leang-Leang. 2 Agustus 2022. Foto: dokumentasi Teater Kala

Periode prasejarah itu merujuk pada beberapa teori migrasi, terutama Out of Africa dan Out of Taiwan. Kedua teori ini merentang bilangan waktu 200 ribu tahun hingga 40 ribu tahun lalu. Tentang migrasi dari Afrika menuju ke seluruh dunia, melalui jalur lembah sungai Nil, melewati semenanjung Sinai, kemudian ke arah Utara melewati Arab Levant. Dan jalur kedua, melalui laut Merah. Migrasi dilakukan mengikuti wilayah-wilayah Asia hingga akhirnya sampai ke Nusantara dan Australia. Manusia yang sudah mulai meramu obat dan menghitung rasi bintang.14

Teori yang ditopang oleh data-data fosil, arkeologi, iklim, kemudian teknologi genetika (DNA) dan penelitian-penelitan terkini, memunculkan hipotesis bahwa penyebaran migrasi tidaklah tunggal. Memantulkan banyak berdebatan di sekitar Teori Out of Africa.15 Dan menjadi drama masa kini ketika salah seorang tokoh ahli biologi molekuler, James Watson, menyatakan pandangan rasis atas rendahnya kecerdasan Afrika secara genenik, dan memancing banyak reaksi di sekitar rasisme dalam dunia sains dan menjatuhkan karir akademis Watson.16

Yesus T. Peralta membagi penyebaran budaya Austronesia zaman Neolitik ke dalam dua hipotesis: teori “Out of Taiwan” dari Peter Bellwood yang berorientasi pada bahasa; dan teori ‘Island Origin’ dari pakar Asia Tenggara, arkeolog Wilhelm Solheim; dan dari Stephen Oppenheimer yang tidak dibicarakan dalam tulisan ini, selain Out of Taiwan. “Peter Bellwood memaparkan tentang nenek moyang penutur Austronesia yang menyebar dari Yunnan di daratan Cina selatan pada awal 6.000 SM. Mereka sudah memiliki budaya berkebun dan memancing. Sekitar 2.500 SM, satu kelompok dari penutur bahasa Austronesia ini berlayar ke selatan, ke pulau utara Luzon di Filipina dan menetap di sana. Hingga 1.500 SM, kelompok ini menyebar melalui kepulauan Filipina ke selatan, Sulawesi, Maluku, Kalimantan bagian utara dan Jawa bagian timur. Mereka membawa bahasa, budaya dan peralatan kerja yang mereka miliki. Orang-orang ini sudah mengembangkan bahasa yang unik, yang sekarang disebut sebagai Proto-Austronesia.”17

Para penutur bahasa Austronesia merupakan pelaut yang sudah bercocok tanam dan beternak, membuat kapal, gerabah, perhiasan dari kerang, tenun dan kebiasaan makan sirih. Melakukan ritual terhadap leluhur dengan bangunan megalitik sebagai sarana peribadatan, dan budaya bercerita melalui lukisan pada dinding gua yang menyatakan keberadaan mereka.18 Menggunakan alat-alat batu kapak persegi, pengembangan gerabah slip merah, dan lain-lain yang menyebar ke Indonesia. Sebagian artefak peradaban prasejarah ini bisa kita lihat dalam Situs Taman Prasejarah Leang-Leang di Maros. Sebuah situs dengan lukisan gua yang dianggap tertua di dunia (sejak 40.000 tahun lalu), melalui proyek penelitian sejumlah arkeolog Australia dan Indonesia,19 termasuk geolog Mike Morwood dari Pusat Ilmu Pengetahuan Arkeologis University of Wollongong (UOW) Australia.20

Sulawesi merupakan pulau masif yang terdiri dari lipatan dan patahan. Kondisi ini terutama terdapat di daerah Sulawesi Tengah. Di antara patahan itu membentuk Lembah Bada, Napu dan Besoa. Lembah dengan sebaran peradaban megalitik berupa patung-patung (arca) dari batu-batu besar yang tingginya bisa mencapai ukuran lebih dari empat meter. Patung-patung ini, baik berkelamin perempuan maupun lelaki, memiliki bentuk minimalis tanpa mulut dan kaki; patung Kalamba (berbentuk silinder mirip tempat penyimpanan air dalam bentuk besar, yang berfungsi sebagai wadah penguburan), tutup kalamba, dan bentuk-bentuk patung megalitik lainnya.21

Beberapa peneliti memperkirakan patung-patung megalitik ini memiliki bentuk serupa di Polinesia. Tipe yang mirip ditemukan pada wilayah gugusan kepulauan yang tersebar di Samudra Pasifik Tengah dan Selatan. Yaitu arca yang berbentuk sederhana dan tidak menunjukan ciri dari agama Hindu maupun Budha.22 Jenis batuan dari patung-patung ini berupa batu andesit dan batu granit. Batu yang diperkirakan relatif tahan terhadap proses pelapukan, tetapi jika sudah mengalami pelapukan, proses pelapukanya akan berlangsung lebih cepat.23 Ketiga lembah (Bada, Napu dan Besoa) dengan peninggalan megalitik ini merupakan kawasan Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah. Kawasan perlindungan hayati di Kabupaten Donggala dan Poso berjarak sekitar 60 kilometer selatan kota Palu.24

Patung megalitik di Lembah Bada, 1930-an. Kolesi tropenmuseum: https://id.wikipedia.org/wiki/Lembah_Bada

Sungai, danau, perkebunan kakao, jagung, kopi, persawahan, hamparan bukit savana yang berundak-undak, rimbunan pohon pinus, hamparan padang ilalang, kerbau dan lanskap pegunungan mengelilingi kawasan di sekitar peninggalan peradaban megalitik ini di Lore Lindu. Wilayah yang dihuni oleh suku-suku seperti Kulawi, Kaili, Tomini dan Pamona.26

Untuk apakah patung-patung megalitik itu dibuat, kenapa tersebar di Lembah-lembah itu? Sebagai sebuah model pencarian atas asal-usul? Atau sebagai situs sakral untuk ritual atas penciptaan? Ahyar Ros, melalui ulasan majalah National Georaphic (Oktober 2018), mengikuti pandangan bahwa arca-arca ini memiliki fungsi sebagai navigasi menentukan arah mata angin, dan pola gerak benda-benda di langit dalam menentukan arah mobilitas komunitas-komunitas prasejarah masa itu.27

Dari hasil uji lapisan karbon peninggalan megalitikum yang tersebar di kawasan Lore Lindu, peninggalan itu berusia sekitar 2.000 tahun Sebelum Masehi. Hasil penelitian temuan tulang-tulang rangka manusia di salah satu kalamba di situs Wineki, Lembah Behoa (Besoa), berusia sekitar 2.351-1.416 Sebelum Masehi.28 Komunitas masyarakat megalitik ini dianggap telah punah. Salah satu pendapat, mereka punah disebabkan oleh cacing pipih trematoda dari spesies Schistosoma japonicum. Bakteri ini bisa tersebar melalui air, menembus pori-pori kulit manusia, dengan kemungkinan munculnya wabah mematikan. Anggapan yang menolak bahwa mereka punah karena gempa.29

Kifu (Taufiqurrahman), yang berasal dari Palu dalam Temu Seni ini, masih memiliki memori kuat menghadapi gempa Palu dan Donggala, 28 September 2018. Memori bencana dengan pantulan komunitas megalitik bersama patung-patung purba di Lore Lindu. Dalam performance ini, bersama Prashasti Wilujeng Putri (dalam pembayangan situs Tarumanegara, kerajaan Sunda yang pernah berkuasa Abad 4 hingga Abad 7), situs-situs ini diintervensi melalui kebutuhan manusia yang tidak pernah lepas dengan tempat dan sumber pangan.

Performance mereka menggunakan meja bundar dengan taplak merah, dan makanan dari tepung beras dalam bungkusan daun pisang yang umum terdapat di Sulawesi maupun di Jawa. Mereka berdua mengangkat meja bundar itu dengan langkah berputar, seperti bumi mengelilingi matahari dan seperti manusia mengelilingi meja makan. Kemudian berhenti untuk memakan hidangan di atas meja, kemudian bergerak dan berputar kembali mengelingi halaman depan Aula benteng Fort Rotterdam. Aula ini sebelumnya merupakan gereja untuk masyarakat Belanda yang hidup dalam kawasan benteng.

Performance Kifu (Taufiqurrahman) dan Prashasti Wilujeng Putri, 6 Agustus 2022, Benteng Fort Rotterdam. Foto: dokumentasi Kala Teater.

124 Tahun lalu, 29 Oktober 1898, sebuah pesan diterima dari Dewan Regional Celebes (Sulawesi), bahwa di Donggala, gempa bumi diamati ke arah Utara Timur dan Selatan Barat. Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 1927, telah terjadi gempa dahsyat di Donggala. Kantor Asisten Residen di Donggala runtuh sebagian. Di Palu, dua pasar runtuh dan sebagian bangunan dermaga hancur. Sebuah gelombang pasang (tsunami) di Teluk Palu, menyebabkan kehancuran rumah-rumah di daratan. Kejadian gempa besar di Donggala juga pernah terjadi, 21 Mei 1938. Gempa ini juga diikuti tsunami. Liputan atas bencana ini tidak hanya di Hindia, tetapi juga di Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Agustus 1968, terjadi gempa di Sulawesi, 200 orang tewas. Peristiwa gempa yang diikuti tsunami kembali terjadi 28 September 2018 di Palu dan Donggala.30 Catatan yang dibuat Akhir Matua Harahap mengenai gempa yang pernah melanda Dongga dan Palu ini, memperlihatkan Sulawesi dengan aktivitas lempengan bumi di bawahnya.

“Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memperkirakan gempa dengan kekuatan 7,7 SR di Donggala dan Palu, dipicu oleh aktivitas sesar Palu-Koro. Kabupaten Donggala, disusun oleh batuan berumur pra Tersier, Tersier dan Kuarter. Batuan ini sebagian mengalami pelapukan. Endapan Kuarter tersebut, umumnya bersifat urai, lepas, lunak, belum kompak (unconsolidated), bersifat memperkuat efek goncangan gempa bumi.”31 Korban jiwa mencapai 4.340 jiwa. Korban tersebar di Kota Palu (2.141 orang) dan korban tak teridentifikasi (1.016 orang), selebihnya di Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.32

Sesar Palu-Koro memanjang sekitar 500 kilometer dari Selat Makassar sampai Pantai Utara Teluk Bone. Di Kota Palu, sesar ini melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong jantung kota Palu sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro.33 Dalam literasi Suku Kaili, fenomena alam ini sudah tercatat dalam pemberian nama-nama kampung berdasarkan kondisi geografi (toponim) maupun tanda-tanda dari hewan seperti kucing dan burung Cekakak Sungai (dalam bahasa lokal disebut Seko, Tengke, Pepate, atau Papate.)34

Dalam literasi itu, nama kota Palu merujuk pada kata Topalu’e (tanah yang terangkat), karena daerah ini dahulunya adalah lautan. Saat terjadi gempa bumi dan pergeseran lempeng, lautan terangkat, membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi kota Palu. Beberapa nama kampung, juga merujuk pada penamaan toponim, seperti Tatura (tanah runtuh), Tondo (pinggiran di atas tanah longsor), Duyu (tanah longsor), kampung Petobo (jatuh tertelungkup), wilayah Kaombona (berasal dari kata Naombo: tercekung atau runtuh). Wilayah Tagari Londjo, yang sempat dibicarakan Kifu dalam Temu Seni 2022, merupakan wilayah terlarang untuk dilewati dalam tradisi Kaili, karena akan dihisap lumpur. Namun tahun 1980-an, pemerintah daerah dan investor mulai menjadikan daerah ini sebagai lahan pemukiman yang kemudian dikenal Perumnas Balaroa dan Patobo. Salah satu kampung yang hancur pada gempa 28 September 2018.35 Gempa terhebat dengan gelombang seismik bergerak menelusuri sesar Bumi dengan kecepatan super yang memecahkan batas kecepatan geologis, sebagaimana dinyatakan ilmuwan laboratorium NASA.36

Foto satelit wilayah Patebo sebelum dan setelah gempa yang memperlihatkan bubur lumpur coklat pada bagian tengah. Dok. LAPAN

Peristiwa likuifaksi itu, dimana gempa mengubah tanah menjadi cairan, tanah bergerak dan berputar seperti bubur lumpur, merupakan gempa terhebat dalam sejarah geologi Indonesia. Dalam literasi Kaili, peristiwa likuifaksi ini disebut sebagai Nalodo (amblas dihisap lumpur), yang menelan wilayah Balaroa dan Patobo di Palu, Jono Oge di Sigi dalam peristiwa gempa ini.37 Juga istilah Bombatalu (pukulan tiga gelombang laut) yang menghancurkan (tsunami). Tanda-tanda dari literasi Kaili ini kian memudar melalui pembangunan kota Palu dan berubahnya masyarakat Palu sebagai mayoritas Islam. Setelah gempa, salah satu sastra lisan Kaili, yaitu Syair Kayori, mulai dilihat kembali. Syair ini menyebut 7 nama kampung tua di pesisir Teluk Palu, yaitu kampung Ganti, Kabonga, Loli, Palu, Tondo, mamboro dan Kayumalue dalam konteks gempa Palu 1937:

gempa bumi di Ganti

dirasakan mereka juga di Kabonga dan Loli

Palu, Tondo, Mamboro sudah tenggelam

Kayumalue mengapung.38

Apakah artinya artefak-artefak masa lalu buat kita? Sebuah performance relik tentang waktu dan cermin identitas yang tidak tersentuh dalam imajinasi “seolah-olah itulah pantulan gambaran kita”. Monica Hapsari menggunakan medan relik ini dalam performancenya, di salah satu lorong bagian belakang Benteng Fort Rotterdam, 6 Agustus 2022. Monica menutupi seluruh tubuhnya dari kepala dengan kain merah panjang, untuk memperpanjang tubuhnya dalam menyusun jejak. Bunyi genta kecil membentuk suasana ritual.

Lorong buntu dalam bangunan benteng itu, seperti ruang perangkap dalam bangunan. Performance Monika hanya menggunakan cahaya merah. Sempit dan pengabnya ruangan ini, membuat sebagian penonton tidak bisa masuk, atau keluar karena merasa kehabisan udara. Monica menggunakan musik digital untuk mengatakan tentang medan relik ini, bahwa artefak tidak semata-mata merupakan arsip fisik, melainkan juga arsip spiritual. Performance Monica membawa artefak ke dalam wacana ritual yang terdapat dalam banyak agama, dimana arsip juga digunakan sebagai material upacara dan disebut sebagai “relikui”.39 Di dalam relik, kerangka manusia suci yang telah diawetkan, dipantulkan kembali sebagai pembayangan waktu dalam medan roh. Rujukan untuk bagaimana Monica membawa artefak sejarah ke medan spiritual melalui medium bunyi. Sebaliknya dengan performance Arsita yang memperlakukan artefak sebagai material fisik, dan menjadi praktik kadikologi (kajian arsip sebagai realitas fisiknya) dalam tubuh performance.

Suasana lorong benteng Fort Rotterdam dalam performance Monica Hapsari, 6 Agustus 2022. Foto: dokumen Kala Teater

Nama-nama, dugaan, perempuan Bugis, dan postmemory

“Sulawesi” merujuk pada frasa sula (“pulau”) dan mesi (“besi”).40 Sulawesi menjadi “Celebes” dalam ucapan orang Portugis. Merujuk pada frasa “sele bessi” (engsel besi).41 Frasa yang membayangkan geologi Sulawesi sebagai tabrakan dua pulau. Dalam peta dan catatan pelaut Portugis sejak abad ke-15, termasuk VOC dan pemerintah Hindia-Belanda, banyak menggunakan Celebes sebagai nama pulau ini. Ketika Jepang menduduki Indonesia (1942-1945), Celebes kembali dinamakan sebagai Sulawesi.42 Kedua nama ini, antara Celebes dan Sulawesi, merujuk pada sejarah dimana biji besi pernah menjadi tambang dan komoditi utama sekitar Abad 14, terutama kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan.43

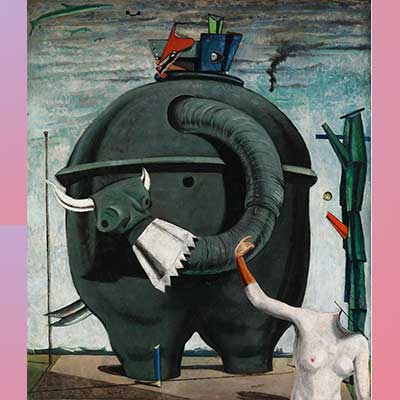

Max Ernst (1891-1976), seorang perupa Surealisme awal, salah satu tokoh gerakan Dada, tahun 1921 membuat lukisan “The Elephant Celebes”. Karyanya berkontribusi melihat imajinasi masyarakat Eropa tentang Celebes. Karya ini merujuk pada tiga hal, puisi anak-anak Jerman tentang gajah Sulawesi, Sumatera dan India (The elephant from Celebes has sticky, yellow bottom grease. The elephant from Sumatra always fucks his grandmama. The elephant from India can never find the hole); gambaran tempat penyimpanan jagung yang terbuat dari besi dengan sosok pantat gajah yang banyak terdapat di Sudan (Afrika); dan komposisi kolase khas Dada serta lanskap ruang alternatif yang banyak terdapat pada karya pelukis Itali, Giorgio de Chirico (1888–1978).44

Max Ernst (1891-1976): “The Elephant Celebes”, 1921. Sumber foto: https://www.max-ernst.com/the-elephant-celebes.jsp

The Elephant Celebes, di samping tampak provokatif melalui penghadiran elemen besi dengan lingkaran pantat gajah, juga elemen-elemen visual lain seperti perempuan tanpa kepala, ekor gajah bermahkota ember dan kepala kerbau, maupun gumpalan asap hitam dan bentuk-bentuk vertikal. Para pengamat melihat karya ini berelasi dalam representasi trauma masyarakat Eropa atas Perang Dunia I yang juga dialami langsung oleh Max Ernst.45

Kolase gagasan pada lukisan Max Ernst itu, ikut berkontribusi pada bagaimana tulisan ini disusun berangkat dari peristiwa Temu Seni 2022 di Makassar, relasi sejarah dan imaji-imaji postmemory, sebagai sebuah kolase teks sejarah (terutama Sulawesi Selatan) dan performance art yang menjadi fokus Temu Seni ini. Kemudian performance para peserta, dalam tulisan ini, diintegrasi sebagai bagian dari alur maupun distraksi sejarah, dilepaskan dari susunan agenda program.

3 Agustus 2022, Peserta Temu Seni, melakukan kunjungan ke Komunitas Bissu di Pangkep, Maros, dengan narasumber Bissu Nani (Puang Matoa Bissu) dan Andi Syamsu Rijal (Kepala BPNB Sulsel), moderator Shinta Febriany dari Kala Teater. Peserta mendapatkan cukup banyak informasi di sekitar komunitas Bissu dari kedua narasumber, serta ritual tarian Bissu (Ma’giri). Ketika ritual mulai dilakukan, suasana haru merebak, beberapa peserta menahan tangis mereka di antara suara tabuhan gendang dan gong yang repetitif. Udara panas terasa mulai reda. Suasana mistis ini tidak terjelaskan.

Ritual Ma’giri dilakukan Bissu dengan tarian melingkar dan gerak-gerak repetitif yang berpusat pada tangan. Pada momen-momen tertentu, Puang Matoa Bissu yang memimpin ritual, melantunkan mantra-mantra Bissu kemudian diakhiri dengan adegan menghunus keris lalu menusukkannya ke titik-titik tertentu pada tubuh, seperti kening, leher dan telapak tangan. Ritual yang terkesan keras ini memantulkan semacam negosiasi untuk membuka titik hubungan tubuh-fisik dan tubuh-spiritual dengan “mengetuk” bagian dalam tubuh melalui medium keris.

Batas antara tubuh-fisik dan tubuh-spirtual dalam ritual Ma’giri, membayangkan lanskap semesta di luar tubuh dan di dalam tubuh kita melalui presentasi seorang astrofisika, Premana W. Permadi, dalam forum diskusi Temu Seni di Aula Benteng Fort Rotterdam, 6 Agustus 2022. Diskusi berlangsung bersama Asia Ramli Prapanca yang membicarakan kosmologi seni pertunjukan di Makassar. Melalui video, Premana memproyeksikan spektrum tidak berbatas akan keluasan semesta di luar tubuh kita. Benda-benda langit yang tidak terhitung bersama dengan gas dan debu-debu angkasa. Sama dengan tidak berbatasnya semesta dalam tubuh kita melalui spektrum kehidupan mikrobiologi di dalamnya. Kita seperti berdiri di antara dua cermin yang saling memantulkan gambaran diri kita tanpa batas.46

Dalam lanskap kosmik ini, tidak ada satu pun entitas yang terisolasi secara absolut. Semuanya saling terhubung dan memunculkan persepsi. “Manusia bisa berorientasi, karena adanya keteraturan secara spasio-temporal pada konfigurasi kemunculan benda-benda langit.” Premana, dengan suara lembut hampir tidak terdengar, membawa kita ke dalam hubungan antara sains dan jiwa. Untuk perlunya memiliki kesadaran kosmik tentang ketersaling-hubungan antara kita dengan dunia di luar kita; antara materi, ruang dan waktu; antara yang tidak berubah dan yang terus berubah.

Tradisi Bissu, terkait langsung dengan bagaimana literasi La Galigo hidup dalam masyarakat Bugis. Di Sulawesi Selatan, Bugis memiliki huruf Lontaraq yang membentuk literasi kolektif dalam tradisi La Galigo, hikayat To Manurung maupun kronik-kronik sejarah kerajaan yang ditulis sebagai catatan tentang sistem nilai, tata cara pemerintahan maupun adat-istiadat. Sahajuddin melihat tradisi literasi ini sebagai sumbu utama dari dinamika historiografi kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan dalam politik integrasi sebagai identitas maupun asal-usul keberadaan bersama.47 Dalam tradisi ini, To Manurung, menurut Muhammad Sikki, merupakan hikayat yang dimiliki oleh berbagai daerah di Sulawesi Selatan.48

Dalam tradisi itu, To Manurung merupakan sebuah pandangan sejarah identitas dalam balutan kosmologi Bugis tentang representasi manusia utama yang suci, tidak dikenali, hidup dalam kesunyian gunung yang eksklusif. Manusia dengan darah dewa yang turun dari langit, dia yang datang untuk mengakhiri situasi khaos. Terhubung langsung dengan tradisi agraris untuk mengakhiri gagal panen karena cuaca, hama, dan dihubungkan dengan kepemimpinan yang tidak mendapatkan legitimasi semesta.

“Kami datang ke sini, Hai yang terberkati, untuk mengasihani [kami]. Jangan menghilang. Kami menjadikan Anda tuan kami. Anda melindungi tanaman kami dari burung agar kami tidak kekurangan makanan. Anda menutupi kami agar tidak kedinginan. Anda mengikat padi kami agar kami tidak kosong, dan memimpin kami jauh atau dekat. Jika anda menolak isteri dan anak kami, kami juga akan menolak mereka.”49

Representasi budaya agraris dalam La Galigo diturunkan melalui sosok We Oddang Riwu (putri Datu Patoto dan Datu Palinge) yang kecantikannya bersinar, membuat guncang dunia lelaki di surga. Rencana untuk mengirim putri We Oddang Riwu ke Dunia-Tengah lalu ditangguhkan, karena khawatir akan membuat sorga kosong bila seluruh penghuni lelaki ikut pergi meninggalkan sorga turun ke bumi untuk mendapatkan We Oddang Riwu. Datu Patoto kemudian mengubah tubuh We Oddang Riwu menjadi sesuatu yang bisa dicintai semua orang: yaitu padi. Tubuhnya kemudian dimasukkan ke dalam toples. Setelah tujuh puluh hari tujuh puluh malam, guci dibuka, dan tumbuh batang padi dari sorga, dan kemudian ditanam di bumi. Transformasi ini meliputi tubuh sang putri yang berubah menjadi nasi, selubung emas kukunya menjadi ikan terbang, rambutnya yang panjang menjadi pohon kelapa, potongan pakaiannya menjadi sayuran; bagian lain menjadi hama, kucing, tikus, hujan lebat, dan tujuh rasi bintang.

Pada pesta besar di surga, dimana para dewa mencicipi makanan yang tiada bandingnya ini untuk pertama kalinya, yaitu nasi, Datu Patoto mengumumkan, “jika umat manusia mengabaikan ritus yang tepat, gagal mengikuti rasi bintang dan tidak menghormati dewa, maka padi tidak akan berbuah”.50 Kisah ini memiliki beberapa varian dengan motif yang sama, yaitu padi.

Pemaparan Christian Pelras mengenai muatan teks La Galigo itu, merupakan siklus masyarakat agraris dalam lingkaran harapan dan ancaman bersama janji keamanan, dimana bangsawan sebagai turunan dari literasi La Galigo mengukuhkan dirinya. Pelras melihatnya sebagai “model dengan signifikansi politik dan sosial, karena ia menegaskan asal usul ilahi kaum bangsawan, memberinya hak eksklusif untuk kekuasaan politik dan secara fundamental membedakannya dari rakyat biasa”.51

Dalam performance Rizal Sofyan, menggunakan gerabah penyimpan air dalam tradisi ritual, mengenakan sarung dan telanjang dada, Rizal mendistribusi narasi harapan ke penonton. Melalui performance yang berangsung selama 5 jam ini, Rizal meminta penonton untuk menuliskan harapan mereka pada secarik kertas, lalu memasukkannya ke dalam gerabah yang dibawanya. Gerabah ini kemudian dibawa oleh penonton ke suatu tempat dalam kawasan benteng, dan tempat itu kemudian menjadi titik baru dimana Rizal memulai lagi performancenya sebagai “kurir doa”.

Penentuan titik pada tempat, dalam tradisi La Galigo maupun To Manurung, selalu terhubung dengan tempat-tempat subur untuk padi bisa tumbuh. Dalam beberapa hikayat, penentuan tempat subur ini digunakan melalui binatang yang dianggap suci seperti kerbau (di lembah Napu) atau burung Kakatua (Bajo) ketika mereka berhenti di sebuah titik.52 FJ Kunting (Fajar Susanto) menggunakan narasi “Ringin Gendong” dari Candi Watu Kelir, Dieng, Jawa Tengah, dalam hubungan antara manusia dan tanaman. Dalam performancenya, Kunting menggendong tanaman, sambil menyanyikan lagu menidurkan anak dalam tradisi Jawa, Tak Lelo Lelo Lekdung. Performancenya berlangsung selama 4 jam, dan berakhir dengan menanam tanaman itu di halaman depan benteng Fort Rotterdam.

Performance FJ Kunting (Fajar Susanto), halaman depan Benteng Fort Rotterdam, 6 Agustus 2022. Foto: dokumen Kala Teater

La Galigo, di samping menyimpan kosmologi narasi asal-usul Bugis, juga merentang jaringan sejarah yang pemetaannya terdistraksi oleh perubahan atau hilangnya nama-nama tempat, seperti kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara yang dulu bernama “Kepulauan Tukang Besi”, hilangnya nama pulau Wanci dan Kaledupa, sejak kawasan ini dijadikan Taman Nasional tahun 1996.53 La Galigo, di antaranya juga memantulkan kaitan dengan Cina yang luas di Sulawesi Selatan. Istilah To Cina (Orang Cina) dan To Ugiq (Orang Bugis) banyak digunakan dalam La Galigo. Kedekatan hubungan historis Cina dan kerajaan Luwu tampak dalam cerita perkawinan Sawerigading dengan Wé Cudai, seorang puteri dari Cina.54

Penyalinan naskah I La Galigo menghubungkan dua tokoh dalam lingkungan kolonial yang kompleks. Tahun 1852, Benjamin Frederik Matthes (1818-1908) bertemu dengan Colliq Pujié Arung Pancana Toa (1812-1876), putri raja kerajaan Bugis Tanété. Colliq Pujié kemudian bekerja mambantu Matthes selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan manuskrip I La Galigo dan menyalinnya.55 Colliq Pujié kemudian dikenal sebagai intelektual dan sastrawan perempuan Bugis yang melawan pemerintahan Belanda. Ia menciptakan Lontaraq Bilang-bilang sebagai bahasa sandi selama dalam pengasingan pemerintahan Belanda sejak 1857 hingga 1867. Dan menciptakan beberapa karya seperti “Mozaik Pergolakan Batin Seorang Perempuan Bangsawan”, “Sejarah Tanete Kuno” dan lain-lain. Walaupun Colliq Pujié ditahan karena perlawanannya terhadap pemerintah Belanda, kerja samanya dengan Matthes pada satu sisi menyelamatkan naskah I La Galigo, tetapi pada sisi lain dicurigai sebagai kerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda.56

Colliq Pujié memantulkan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial-politik Bugis. Dalam catatan James Brooke tahun 1840, ia melihat bagaimana jabatan-jabatan tertinggi dalam kerajaan Wajo dapat diduduki oleh perempuan dalam perbandingan yang signifikan. Para pejabat perempuan ini, bisa “tampil di depan publik layaknya lelaki; berkuda, memerintah, dan menemui tamu tanpa perlu minta izin pada suami mereka.”57 Hal yang juga terjadi pada kerajaan Bone, dimana beberapa raja Bone adalah perempuan.

Sebagai peserta paling muda dalam Temu Seni 2022 di Makassar ini, performance Sasqia Ardelianca melakukan pembayangan akan kemungkinan terhubung dengan semesta nenek-moyang Bugis dalam performance ritual. Sascia menggunakan busana putih mirip baju Bodo tembus pandang. Busana yang mengingatkan bagaimana pada masanya, baju ini dikenakan perempaun Bugis dan Makassar tanpa pakaian dalam, membayang dari luar.58 Setiap warna pada baju Bodo, merupakan kode untuk status perempuan yang mengenakannya.59 Selama 4 jam pertunjukan, Sascia hanya melakukan gerak minimalis, berdiri tanpa berpindah tempat di salah satu dinding benteng. Di depannya, terdapat material dari bubuk kopi yang dihadirkan mirip sesajen.

Perempuan, yang memiliki mekanisme biologis melalui menstruasi, digunakan Linda Tagie dalam performancenya. Ia melakukan relasi antara ruang sejarah dan tubuh perempuan sebagai “raungan”. Linda membuat replika darah menstruasi, sebagai reaksi atas konstruksi “darah kotor” dalam banyak tradisi yang memarginalkan tubuh perempuan. Linda menggunakan lorong terbuka di bagian belakang benteng, yang membuat tubuhnya berada dalam tekanan dua dinding, dan sebuah batu sebagai sandaran kepalanya. Performance ini berlangsung paralel antara Arsita dan Sascia.

Perempuan dalam dunia Bugis memiliki sejarah yang menarik, sebagaimana yang terlihat pada konfigurasi sosok Colliq Pujié. Tokoh perempuan ini ikut membentuk literasi bugis selain Karaeng Pattingalloang sebagai pendahulunya (seorang Mangkubumi Kesultanan Gowa dari Tallo). William Cummings memandang abad ke 16 dan 17 di wilayah Bugis dan Makassar, merupakan era berkembangnya para pemikir, seperti Kajao Laliddong, seorang diplomat kerajaan Bone yang menyusun strategi diplomasi, dan Puang Rimagalatung yang menciptakan karya Paupaurikadong, semacam cerita rakyat yang menyimpan perbendaharaan pengetahuan dan nilai-nilai budaya orang Bugis. Di Kerajaan Wajo terkenal para matoa yang menyusun sistem pemerintahan demokratis.60 Bahwa “Orang-orang Wajo telah merdeka sejak dalam kandungan ibunya”.61

Selamatnya naskah La Galigo, membuat teks ini dikenal luas,62 pernah dipentaskan Robert Wilson tahun 2004 di beberapa kota di Asia, Eropa, Australia dan Amerika Serikat. Tradisi Bugis dalam konteks La Galigo, menempatkan Bissu dalam posisi penting sebagai tubuh spiritual Bugis. Bahwa seorang Bissu harus bisa melafalkan Sureq Galigo dalam menjalani upacara. Yovita M Hartarini, dalam tulisannya banyak mengurai proses bagaimana seorang calabai menjalani sejumlah prosedur untuk menjadi seorang Bissu, yaitu sebagai yang telah disucikan (mabessi).63 Dalam masyarakat Bugis, dikenal 5 konsep gender: Oroane (laki-laki), Makunrai (perempuan), Calalai (perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki), Calabai (laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan), dan Bissu sebagai kombinasi dari keempat gender ini.64

Ritual Ma’giri komunitas Bissu di Pangkep, Maros, 3 Agustus 2022. Foto: Syska La Veggie

Beberapa rujukan melihat Bissu sebagai representasi manusia yang telah disucikan (mabessi), sosok yang dianggap dapat berkomunikasi dengan dewa melalui bahasa tersendiri. Menjaga benda pusaka di dalam arajang (rumah penyimpanan benda pusaka). Memimpin upacara adat untuk kehamilan, kelahiran, perkawinan, kematian, maupun panen. Seorang Bissu memiliki tugas ritual membuat jembatan kosmologis antara dunia-atas, dunia-tengah dan dunia-bawah. Pandangan yang juga diwujudkan dalam konsep pembagian ruang rumah panggung dalam arsitektur Bugis.66

Dalam penelitian yang dilakukan Ary Prihardhyanto Keim (et all), Bissu juga memiliki kaitan dengan kemenyan (“dupa”), salah satu ikon peradaban Austronesia, seperti juga ditemukan di Jawa, Maori di Selandia Baru, maupun di Filipina (lakapati). “Kemenyan Makassar dan Bugis berbeda dari kemenyan pada umumnya, yaitu berasal dari tanaman Kayu Galadupa. Namun karena tanaman ini sudah langka, yang digunakan dalam ritual Bissu kini merupakan kemenyan yang didatangkan dari Saudi Arabia.”67

Perubahan material kemenyan itu merupakan salah satu sejarah perubahan yang dialami Bissu, terutama setelah Islamisasi yang dilakukan Kesultanan Gowa pada awal Abad 17, dimana Gowa kemudian menduduki kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan.68 Perubahan ini kian masif setelah Indonesia merdeka dan kemudian munculnya gerakan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (1952-1965) melalui “Operasi Tobat”.69

Teror Operasi Tobat yang dialami Bissu dibahas Joko Santoso melalui novel “Tiba Sebelum Berangkat”, Karya Faisal Oddang, menggunakan teori Postmemory dari M. Hirsch. Teori ini menempatkan memori dalam jeda antara generasi pertama yang mengalami trauma dan generasi kedua yang berada di luar trauma dan memunculkan cara pandang dalam konteks yang sudah berbeda. Melalui dua batas memori ini, novel diturunkan seagai reaksi atas peristiwa yang telah berlalu. Joko Santoso membagi novel dalam dua kategori peran antara kelompok Ali Baba (representasi negara dan agama) sebagai subjek dominan dan mayoritas, yang menguasai sepenuhnya atas tubuh Mapata dalam peran Bissu dan toboto (pasangan Bissu) yang minoritas.

Bissu, yang sebelumnya merupakan subyek sakral, dalam perubahan ini menjadi terbalik sebagai tubuh objek yang dikuasi oleh subyek sakral yang dijalankan kelompok Ali Baba. Joko mengatakan, “Subjek sakral memiliki otoritas secara penuh terhadap objek minoritas/objek profan. Posisi ini menunjukkan relasi hierarkis otoritas dalam kebudayaan pada umumnya, dimana pemegang otoritas seolah-olah memiliki hak menentukan apa pun yang menjadi ketentuannya kepada pihak lain. Narasi sakral diperlakukan sebagai kebenaran mutlak, yang dalam praktiknya dapat menegasikan kebenaran kolektif lainnya”.71

Salah satu adegan penyiksaan yang dialami tokoh Bissu (Mapata), dalam novel ini, digambarkan: “Pada hari kedua, karena dianggap tidak membantu pemeriksaan dan tidak ingin bekerja sama, dia disiksa. Ditelanjangi. Didudukkan berselonjor pada lantai. Rambutnya yang gondrong dijambak sebelum kepalanya dihempaskan ke lantai. Lalu, penisnya dialasi buku catatan tebal sebelum ditimpa kaki kursi …” Kemudian lidahnya dipotong.72

Sebagai generasi postmemory, Oddang melakukan representasi performatif atas kekerasan yang dialami Bissu, sebagai internalisasi atas sejarah kekerasan, sekaligus membuat batas bahwa itu telah berlalu dan itu bukan aku. Internalisasi yang secara bersamaan diintervensi sebagai sikap keberpihakan untuk menolak otoritas kebenaran maupun otoritas mayoritas dalam melakukan kekerasan.

Novel ini menguak bagian dalam dari luka-luka akibat perubahan yang datang dari luar tradisi Bissu. Terjadi tidak beberapa lama setelah Indonesia merdeka melalui pemberontakan Kahar Muzakar. Tekanan akibat pemberontakan ini kemudian mendorong ribuan penduduk yang daerahnya dikuasai lalu melakukan migrasi ke luar Sulawesi. Menurut McNicoll, “Pejabat pemerintah daerah Sumatera Tengah memperkirakan bahwa 10.000 penduduk di Jambi dan Riau berasal dari Sulawesi, sebagai pengungsi pada tahun 1956. Laporan lain menyebutkan, sekitar 5.000 nelayan dari Sulawesi pindah ke daerah pesisir dan sungai Kalimantan Timur pada tahun yang sama.” Dan juga pemukiman Bugis di Tanjung Priok. 73Peristiwa ini merupakan gelombang baru migrasi Sulawesi setelah gelombang migrasi yang juga berlangsung massif akibar Perang Makassar pada pertengahan Abad 17.

Dalam performance Rachmat Hidyat Mustamin, sebagai generasi postmemory, memantulkan kekerasan berdasarkan relasi kuasa yang dijalankan oleh otoritas sakral. Performancenya, yang menggunakan salah satu lorong benteng yang juga digunakan oleh Monika, Rahmat menghadirkan tubuh yang kehilangan bahasa akibat kekerasan. Seolah-olah memori trauma juga menyelinap dan menguasai bahasa. Tubuh yang kehilangan bahasa ini, dan dalam situasi sekarat dalam menerima dan mengadopsi datangnya bahasa baru, memunculkan suara-suara teror yang menggema di sekitar ruang performancenya.

Performance Dapeng Gembiras di halaman depan aula Benteng Fort Rotterdam, 6 Agustus 2022. Foto: dokumentasi Kala Teater

Rachmat keluar meninggalkan lorong gua, hampir merayap seperti hewan sekarat, hingga akhirnya bisa mengatakan “Assalamualikum”, seolah-olah baru saja melepaskan diri dari ruang yang menjadi pusat akitivasi memori traumatik. Reaksi atas memori konflik, dilakukan secara berbeda oleh Dimas Dapeng Mahendra (Gembiras). Dalam tradisi Bugis dan Makassar, sabung ayam merupakan salah satu bentuk perjudian yang pernah populer.74 Dapeng juga membawa permainan judi dalam performancenya, yaitu dari episode judi Kurawa-Pandawa dari salah satu relief di Candi Jago (Malang). Meja judi ditempatkan di bawah empat tiang pancang bambu, bagian atas digantung beberapa sisir pisang yang boleh dimakan oleh penonton. Judi yang menggunakan kartu domino ini dimainkan oleh publik yang mau terlibat. Yang kalah, wajah mereka ditempeli stiker warna kuning. Pemain yang terlalu banyak kalah, wajahnya akhirnya seperti topeng dipenuhi stiker. Yang dipertaruhkan dalam perjudian ini adalah menyelamatkan kegembiraan. Performance ini mengintervensi teks antar teks dengan medium yang sama, yaitu permainan judi.

Frasa dan metonim performance dalam ruang sejarah

Program Temu Seni 2022 di Makassar, semakin terpusat di Benteng Fort Rotterdam dari 3-5 Agustus 2022. Tempat yang membuat para peserta terkait dengan situs sejarah Benteng dan konteksnya Perang Makassar. Perang ini mengguncang kesatuan literasi masalalu atas La Galigo maupun hikayat To Manurung di Sulawesi Selatan, namun juga mengukuhkan kembali literasi ini sebagai kesatuan Bugis dan Makassar: sebuah lanskap budaya satu saudara dengan kosmologi asal-usul bersama. Dalam literasi ini ada pandangan tentang bagaimana sebuah negeri bisa menjadi besar: karena ada laut tempat berkehidupan, lahan luas untuk pertanian, dan pasar yang ramai perniagaan. Mattulada menjelaskan ungkapan ini merepresentasi ciri utama negeri-negeri di Sulawesi Selatan: sebagai petani, pelaut (nelayan), dan pedagang.75 Tetapi juga dinamika antara orientasi pertanian dan penguasaan pelabuhan untuk perdagangan, bersama spektrum konflik-konfliknya.

Secara signifikan Makassar mulai bergolak ketika Malaka diduduki Portugis tahun 1511. Pendudukan Malaka membuat banyak arus migrasi yang meninggalkan pelabuhan ini, dan di antaranya masuk ke Makasar. Malaka untuk Makassar seperti bola pinball yang saling memantul setiap terjadinya perubahan kekuasaan, dimana Makassar menjadi salah satu tujuan migrasi. Gelombang migrasi kedua berlangsung kembali ketika Malaka diduduki Belanda tahun 1641, orang-orang Portugis diusir, dan sebagian bermigrasi ke Makassar. Arus migrasi ini meliputi para pedagang Melayu, Jawa, India, Tionghoa, Arab, pedagang Denmark maupun Inggris.76 Makassar mulai jadi bagian dari hiruk-pikuk perdagangan Asia Tenggara.77

Dinamika baru di awal Abad 16 itu mengawali perubahan orientasi Kerajaan Gowa dari agraris ke maritim (perdagangan). Berlangsung pada periode pemerintahan Raja Gowa IX, Tumaparissi Kalonna Daeng Matanre Karaeng Manguntungi (1510–1546).78 Perubahan ini menempuh waktu panjang melalui penyatuan kerajaan Gowa dan Tallo, pemindahan Ibu Kota lama dari Kale Gowa ke daerah pesisir dekat sungai Jenneberang. Ibu kota baru ini kemudian diberi nama sebagai Somba Opu.79

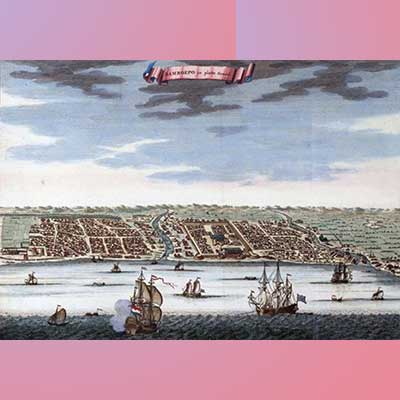

Raja Gowa IX mulai membangun Benteng Somba Opu. Kemudian dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya, hingga kemudian Gowa memiliki 14 benteng pertahanan, termasuk benteng Ujung Pandang (yang kemudian menjadi Benteng Fort Rotterdam).80 Di dalam Benteng Somba Opu, yang juga sekaligus sebagai Ibu Kota Gowa-Tallo, terdapat bangunan loji-loji dagang Eropa.81 Benteng kokoh ini berbentuk segi empat dengan luas sekitar 1.500 hektar.82 Istana raja Gowa di muara Sungai Jeneberang dan istana raja Tallo di muara Sungai Tallo, dengan figurasi benteng-bentengnya, terlihat megah dari laut.

Somba Opu. Sumber: https://attoriolong.com/2018/08/benteng-somba-opu-pertahanan-terakhir-kesultanan-gowa/

Akhir Matua Harahap mencatat: “Kapal kargo yang dilaporkan surat kabar Courante uyt Italien, Duytslandt, & c. edisi 16-07-1633, memberitakan sangat rinci. Kapal-kapal yang tiba terdiri dari kapal Prins Willem, Hollandia, Zutphen, Amelia, Rotterdam, Hoorn dan Amboina. Kapal-kapal ini di bawah komandan Jenderal Specx. Muatan kapal-kapal tersebut berisi berbagai jenis komoditas, lada, rotan, puli, getah dammar, gambir, indigo, kelapa, pala, berlian dan permata, serta kain (sutra dan katun).”

Gowa mulai mengadopsi Islam pada masa pemerintahan Raja Gowa ke 14, Sultan Alauddin Tumenanga Ri Gaukanna (1590–1593) dengan Perdana Menteri Karaeng Matoaya (1593-1639), dimana raja mulai menyandang gelar “Sultan”. Langkah ini dianggap strategis untuk menjadi bagian dari pedagang-pedagang Muslim dalam dunia perdagangan di Nusantara, terutama pedagang dari Melayu. Sikap yang luwes dalam mengadopsi perubahan.

Awal abad 17, Gowa-Tallo pada masa Raja Gowa ke 15, Sultan Malikussaid Tumenanga Ri Papan Batuna (1593-1639) dan Perdana Menteri Karaeng Matoaya, mulai melakukan invansi ke kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan melalui Islamisasi maupun perang. Lontaraq Bone menyebutnya sebagai “musu selleng’nge” (perang pengislaman). Soppeng dikuasai tahun 1609 M, Wajo tahun 1610, dan Bone tahun 1611.84 Invasi ini untuk mengukukuhkan posisi Gowa-Tallo sebagai pusat politik dan perdagangan di Sulawesi Selatan. Gowa kemudian mulai dikenal sebagai bandar niaga Makassar. Keberhasilan bandar ini terjadi, karena Makassar memperlakukan semua pedagang asing dari seluruh penjuru dunia dengan pintu terbuka dan perdagangan bebas. Dan VOC merasa mulai merasa terancam dengan perkembangan ini.85

Perang Makassar kemudian meletus antara Kesultanan Gowa-Talo dan VOC, dipimpin Cornelis Speelman, bersama sekutu-sekutunya dari konsolidasi kerajaan-kerajaan lokal yang pernah dikuasai Gowa-Tallo. Sekutu-sekutu VOC bergerak dalam pimpinan Arung Palakka (1634-1696) dari Bone. Perang pertama berlangsung 1666-1667, berakhir dengan perjanjian Bongaya (Het Bongaais Verdrag) yang melemahkan posisi Gowa-Tallo, dan dikuasainya Benteng Ujung Pandang ke tangan Belanda yang kemudian menjadi Benteng Fort Rotterdam. Perang kedua berlangsung setelah perjanjian Bongaya (1668-1669). Dalam kedua perang ini, Gowa dipimpin Sultan Hasanuddin (1653-1669).

Di balik komoditi beras, emas, rempah-rempah, rotan, tekstil, lilin, tempurung penyu, kayu cendana, garam, ikan kering, logam, tuak, tidak hanya mendatangkan kapal-kapal dagang ke Makassar, tetapi juga kapal-kapal perang. Perang Makassar dianggap sebagai sejarah besar yang tidak hanya menghancurkan kerajaan Gowa, tetapi juga mengubah tatanan sosial-politik dan budaya di Sulawesi Selatan. Perang memantulkan hubungan tragik antara Sultan Hasanuddin sebagai pangeran Gowa dan Arung Palakka sebagai tawanan dan budak Gowa. Keduanya sama-sama pernah dibesarkan oleh Karaeng Pattingalloang (Mangkubumi Gowa-Tallo) pada masa mereka masih muda dengan wawasan literasi Pattingalloang yang luas.86

Perang yang menghasilkan karya sastra “Sjair Perang Mangkasar”, ciptaan Encik Amin, seorang keturunan Melayu yang juga juru tulis Sultan Hasanuddin.87 Ahyar Anwar mengurai bagaimana Encik Amin memetakan tokoh-tokoh dalam “Sjair Perang Mangkasar” dengan personifikasi Sultan Hasanuddin sebagai sosok yang tampan, saleh, sakti dan arif bijaksana; Cornelis Speelman yang kafir, setan, pendusta dan terkutuk; dan Arung Palakka sebagai pemberani, cerdik dan garang, penuh siasat, pencuri dan hantu.88 Personifikasi yang dilakukan dalam sudut pandang Gowa.

Perubahan itu membuat teritori kekuasaan maupun narasi ikut berubah, bergesekan dan saling memperbarui. Perubahan ini, dalam pertunjukan Abdi Karya, yang juga mengawali tulisan ini, hadir seperti sebuah konfirmasi antara anak dan bapak sebagai dua generasi yang hidup dalam konteks berbeda. Performance menggunakan koridor sempit antara bangunan benteng dan dinding benteng di bagian belakang ini, melibatkan musisi Daeng Basri yang menggunakan suling Bugis.

Dalam performancenya, Abdi karya menghadirkan sejumlah material, di samping sebuah batu, yang ditempatkan justru sebagai arsipmasa kini di area situs sejarah benteng. Bapak dan anak ini kemudian naik ke dinding benteng, setelah keduanya mengganti pakaian dengan seragam karate dengan telanjang dada. Melakukan gerakan-gerakan dalam tradisi karate, dan memfokuskan performance dengan suara yang diproduksi dari pengolahan nafas. Suara nafas keduanya, seperti membuat tekstur ruang masa lalu dan masa kini dalam area performance mereka.

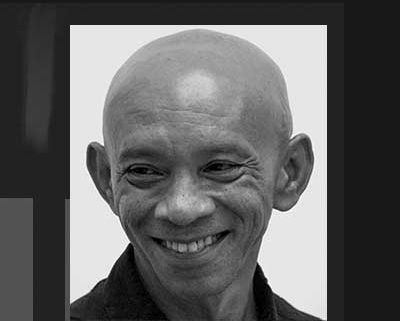

Performance Abdi Karya bersama ayahnya, Aminuddin Jaya (kiri) , dan Daeng Basri. Benteng Fort Rotterdam, 6 Agustus 2022. Foto: Syska La Veggie.

Dalam performance Ridwan Rau Rau, teritori perubahan sejarah diintervensi secara tekstual menjadi te”rau”terial (menempelkan suku kata “rau” pada istilah “teritorial” menjadi “ terauterial”). Dalam performance ini, Rau Rau menggunakan dua bata merah dengan saling menggesekkan permukaan masing-masing bata, kemudian angin menerbangkan debu-debu bata akibat gesekan itu. Kedua bagian lengan dan bagian pergelangan kaki dicat warna metalik menggunakan cat semprot. Performance ini tampak cukup menyedot enerji. Berat kedua batu bata kian memperlihatkan tubuh baru di tengah usaha Rau Rau untuk menjaga keseimbangan posisi tubuhnya. Ia menghela nafas setiap menghadapi situasi sulit, untuk bagaimana kedua batu tidak jatuh. Enerji yang kian goyah, karena sejak awal Rau Rau sudah menggesek kedua batu bata dalam posisi berdiri setengah membungkuk, dan yang tumbuh kemudian adalah berat kedua batu bata itu sendiri.

Seluruh karya performance dalam Temu Seni ini berlangsung di ruang terbuka, kecuali Dimas Eka Prasinggih yang berlangsung dalam aula. Ruang terbuka membuat publik mendapatkan jarak dekat untuk menjadi bagian dalam ruang performance. Frasa antara tubuh dan ruang, metonim antara arsip dan material, memunculkan aktivasi pada bagaimana narasi diproduksi di ruang performance. Frasa antara batu dan gesekan pada performance Rau Rau, muncul sebagai metonim antara gesekan telapak tangan pada salah satu batu dinding benteng dan narasi masakini dalam performance Ratu Rizkitasari Saraswati bersama Ragil Dwi Putra. Performance berlangsung seperti sebuah jamming waktu di halaman depan benteng: Ratu membacakan narasi masakini, sementara Ragil terus menggesek bata dinding benteng dengan telapak tanggannya, seperti memperlakukan benteng sebagai “dinding ratapan”.

Apakah Makassar adalah sebuah bahasa? Para peneliti yang mencari asal-usul Makassar, menemukan bahwa nama ini bukan merupakan tempat maupun kerajaan. Lebih merujuk kepada suatu kelompok etnis dengan penyebutan “orang Makassar”, memiliki bahasa sendiri. Mereka mendiami pesisir selatan yang meliputi beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan.89 Nama yang memunculkan ingatan akan kota-kota tempo dulu yang menggunakan awalan Ma dengan tiga suku kata: Malaka, Manila, Manado, Maluku, Mamuju, Makassar dan sebagainya yang khas proto-Astronesia.90 Penggunaan kata “Mangkasar” dalam karya Encik Amin (Syair Perang Mangkasar) ikut menjelaskan salah satu rujukan pencarian tentang asal-usul nama Makassar sebagai “Mangkasara” (Mereka yang Bersifat Terbuka). Di samping nama Makassar sudah ada dalam Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14 masa Majapahit, dan sebuah produk kecantikan dengan merek “Maccasar Oil”.91

Begitulah data dipetakan sebagai kolase arsip dan sejarah. Arsita melihat arsip sebagai realitas fisik, Monika memperlakukan arsip sebagai relik spiritual, Kifu dan Asti memperlakukan arsip sebagai makanan, Sascia memperlakukan arsip sebagai gender performatif. Dan Syska La Veggie menanam replika arsip ke dalam tubuh pada performancenya.

Performance Syska La Veggie. Benteng Fort Rotterdam, 6 Agustus 2022. Foto: dokumentasi Kala Teater

Syska dalam performancenya menggunakan logo “Surya” Majapahit pada masa penguasa ketiga Majapahit yang dipegang seorang Ratu terkemuka dalam sejarah Jawa, yaitu Tribhuwana Wijayatunggadewi (1309-1372). Melalui aspek keperempuanan sang Ratu dan hubungan Makassar dengan Majapahit, logo Surya Majapahit ini ditanam ke dalam tubuhnya dengan menatah tatto di paha kanannya. Performance berlangsung selama dua jam di pintu masuk museum benteng Fort Rotterdam. Memantulkan rasa sakit ketika jarum tatto, satu persatu mulai membentuk gambaran logo Majapahit itu.

Literasi “dua penguasa satu rakyat” dan “segitiga berdiri, melompat dan jatuh”

Dinamika politik kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan, dan sampai pada letusan besar Perang Makassar, tidak pernah lepas dari sejarah literasi yang membentuk hubungan historis antar kerajaan melalui La Galigo maupun hikayat To Manurung yang menyatukan asal-usul bersama. Literasi ini pernah sampai pada bentuknya yang canggih melalui konsep seqreji ata narua karaeng (“satu rakyat dua penguasa”) dalam konteks penyatuan Gowa dan Tallo. William Cummings melihat konsep ini sebagai metonim yang merangkum masa lalu bersama yang panjang.92 Sebuah frasa yang menyimpan memori bersama, dan peluang menafsirkan relasi historis dalam hubungan lebih luas akan persaudaraan Bugis dan Makassar sebagai lanskap politik dan budaya. Sebagaimana Cumming membacanya dalam hubungan antara Gowa dan Tallo. Dalam Lontaraq Wajo, dikenal ungkapan “Tidak ada orang yang membiarkan garamnya ditimpa hujan (tidak ada orang yang menceritakan kejelekan diri atau golongannya)”.93

Setelah Gowa jatuh, VOC mulai membangun kota Makassar melalui perluasan pemukiman dan perkantoran di luar Benteng Fort Rotterdam. Benteng yang berada di jalan Ujungpandang ini, merupakan markas tentara dan kantor perwakilan VOC, kemudian dianggap sebagai cikal-bakal kota Makassar.94 Pelabuhan Rotterdam dibuat dengan membangun dermaga ke laut yang berada persis di depan benteng.95 Kawasan ini berjarak 9,5 KM dari Benteng Somba Opu yang telah hancur dalam Perang Makassar kemudian masuknya air laut.

Benteng Fort Rotterdam yang terlihat menghadap laut dalam lithografi karya Dirk Temmink, 1840. Dalam Antony Reid, “Indonesian Heritage, Early Modern History, Singapore 1996. Sumber: http://indonesia-dutchcolonialheritage.nl/KNIL1/ConquestMakassar.pdf

182 tahun kemudian, sampai batas lithografi karya Dirk Temmink dibuat (1840), seperti pada foto di atas, Benteng Fort Rotterdam (saat Temu Seni 2022) berlangsung, sudah tidak terhubung lagi dengan laut. Pantai Losari sudah dipenuhi bangunan hotel, kafe dan kantor polisi. Kota Makassar tumbuh seperti keluar dari literasi sejarah kota. Laut dan pantai Losari bukan lagi koding bagi kota Makassar untuk pengetahuan dan relasi sejarah, menatap keluasan, nelayan mencari ikan, menduga-duga kedatangan, mengalami misteri alam dan mencium bencana dalam bau agin laut.

Perubahan itu berlangsung sejak proyek reklamasi pantai Losari (Center Point of Indonesia – CPI) mulai dilakukan tahun 2004. Reklamasi ini memuculkan banyak aksi penolakan. Dampaknya mulai terlihat pada abrasi di pesisir Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan, dan Walhi menggugat.96 Seniman maupun sastrawan Makassar juga melakukan aksi dalam karya-karya mereka. Dalam metafor yang intim, Idwar Anwar menulis puisi tentang “Tak Ada Kunang-Kunang di Losari” untuk antologi puisi Festival F8 Makassar. Kala Teater juga membuat pertunjukan “Beri Aku Pantai yang Dulu” sebagai salah satu nomor dari tiga nomor pertunjukan, berlangsung di Gedung Kesenian Societeit De Harmonie, Makassar, 26-28 Desember 2017. Dalam pertunjukan ini, penonton untuk beberapa menit, dibiarkan menatap rekaman video tentang matahari tenggelam di pantai Losari. Horison matahari tenggelam itu, yang sebelumnya biasa dilihat warga Makassar, kini telah hilang dari tatapan publik, karena rancangan kota yang tergesa-gesa menguburnya dan sedang berubah menjadi rangkaian kondominium, mengubah ekosistem pantai.

Gedung Kesenian Societeit De Harmonie yang digunakan pertunjukan Kala Teater itu, terletak tidak terlalu jauh dari Benteng Fort Rotterdam. Merupakan salah satu peninggalan era kolonial yang biasa digunakan seniman berkumpul dan berkarya. Menurut Akhir Matua Harahap, Keberadaan Societeit Harmonie di Makassar, paling tidak sudah ada pada tahun 1868, tercatat melalui sebuah pemberitaan Java-bode: “Nieuws, Handels- en Advertentieblad Voor Nederlandsch-Indie”, 22 Juli 1868.97 Kini gedung ini sepi dari kegiatan, tidak terurus, setelah mengalami renovasi yang tidak pernah rampung.

Gedung Kesenian Societeit De Harmonie, Benteng Fort Rotterdam dan Pantai Losari, merupakan segitiga aktivasi seni dan sastra di Makassar pada masa Orde Baru hingga awal tahun 2000. Pusat pembentukan literasi masakini di Makasaar. Beberapa forum besar di Makassar, seperti “Makassar Art Forum”, “Makassar Dance Festival”, “Journal of Moment Arts (JOMA)”, dan “Sastra Kepulauan”, hampir selalu terkait dengan segi tiga ini (sebagaimana dibicarakan Asia Ramli Prapanca dalam forum diskusi Temu Teater Makassar di aula benteng Fort Rotterdam, 6 Agustus 2022). Seluruh forum ini telah punah. Kini Makassar masih memiliki forum, seperti “Festival F8 Makassar” dan “Makassar International Writers Festival” yang tidak terhubung lagi dengan segitiga aktivasi kesenian di Makassar.

Untuk seniman Makassar, segitiga itu tidak semata-mata tempat berkesenian. Melainkan juga merupakan memori kolektif dalam relasi historis yang membentuk identitas Makassar. “Temu Seni 2022” di Makassar, merupakan forum performance art yang baru kembali terjadi setelah 20 tahun Makassar memiliki forum Journal of Moment Arts (JOMA). Performance Firman Jamil dalam JOMA (8-9 Oktober 2002) di Makassar, memperlihatkan hubungan memori kolektif antara Benteng Fort Rotterdam dan pantai Losari.

Performance Firman diawali dengan membuat rangkaian gambar (dalam bentuk-bentuk huruf Lontaraq La Galigo) menggunakan kapur tulis di atas aspal, sepanjang jalan depan Benteng. Kemudian dilanjutkan esok harinya di pintu gerbang benteng, diawali dengan mengenakan lapis demi lapis dari 7 baju Bodo dengan warna berbeda-beda. Mengunyah sirih lalu menyemprotkan cairan sirih dari mulutnya ke telapak tangan, meninggalkan jejak telapak tangan dengan warna merah sirih, seperti lukisan tangan purba di Leang-Leang.

Dengan mengurai benang merah panjang, Firman mulai membuat jembatan panjang, melangkahi papan nama Fort Rotterdam menuju pantai Losari, menghadap ke laut, memakan pisang dan menggemakan nama “Lae-Lae”, seperti mengundang roh leluhur untuk datang. Benang merah panjang terus menjulur setiap langkah melalui titik-titik kota, memasuki berbagai lembaga pemerintahan, keamanan (militer) kota, kantor pos, kantor bank hingga berakhir di kantor Wali Kota Makassar untuk membacakan pesan kembalinya nama Makassar sebagai nama kota (sebelumnya bernama Ujung Pandang). Tujuh lapis baju Bodo itu, kemudian dicuci Firman di depan kantor Wali Kota Makassar, di bawah tiang bendera merah putih. Dalam performance Firman Jamil ini, tampak bagaimana Benteng Fort Rotterdam diposisikan sebagai memori sejarah, dan Pantai Losari sebagai memori arkhaik dalam pembayangan turunnya To Manurung dari langit.

aila Putri Wartawati yang merespon performance Theo Nugraha. Benteng Fort Rotterdam, 6 Agustus 2022. Foto: dokumentasi Kala Teater

Sejarah adalah momen jatuh untuk bagaimana bisa bangkit dan berdiri kembali, seperti ungkapan dari Lontaraq Luwu yang dikutip pada awal tulisan ini: siapa saja yang negerinya ditaklukkan, maka niscaya tidak diketahui adat leluhurnya, pertanda ia takkan bangkit lagi. Dalam performance Theo Nugraha, yang membuat permainan berdasarkan order, ia menulis beberapa kata di selembar kertas: jatuh, berdiri, melompat, berteriak, tertawa, seolah-olah kata-kata itulah yang bisa digunakan untuk mereduksi sejarah sebagai batas makna dan menggunakannya sebagai order baru.

Namun tampaknya, tulisan itu, yang ditempel di atas jalan dalam area bangunan benteng, cenderung dipahami penonton sebagai karya, bukan sebagai order untuk memancing partisipasi penonton bisa melakukan aksi sesuai order. Bahwa teks sebagai tanda, sebagaimana dengan rambu-rambu lalulintas, sudah definitif diletakkan berdiri menggunakan tiang, dan bukan ditempel di Jalan. Performance berdurasi panjang berbasis order itu, pada gilirannya lebih banyak direspon oleh Laila Putri Wartawati, seolah-olah keduanya berada dalam karya kolaborasi.

Arsip, memori dan sharing metode

Tema-tema sejarah, dalam rangka kerja berbasis arsip, merupakan wilayah hit bagaimana tubuh-performance meresponnya, membawanya ke wilayah gagasan dengan kurasi atas material yang akan digunakan. Dalam sharing metode, 4 Agustus 2022, di Aula Benteng, FJ Kunting berbagi di sekitar salah satu metode performance yang pernah dilakukannya, yang kemudian disebut sebagai “dramaturgi spionase”. Metode ini merancang dan memetakan perkembangan performance yang dilakukannya, tahap demi tahap, dan mengembangkan untuk terjadinya partisipasi pulik. Setiap terjadi respon dari publik, disiapkan adegan baru untuk pengembangan tema. Dalam tahapan ini, ada kemungkinan terjadi datangnya pihak keamanan kampung yang mengintrogasi Kunting untuk menjelaskan apa yang sedang dilakukannya.

Kunting, dalam kesehariannya, memiliki disiplin menyiapkan kebutuhan rumah tangga setiap pagi, kemudian dilanjutkan membuat drawing hari demi hari dengan tema yang sama, kemudian melalui momen tertentu, berpindah lagi ke tema yang lain. Dramaturgi spionase ini, dalam praktik berbeda, dilakukan beberapa peserta lain dengan menyiapkan order sebagai sebuah game untuk memancing partisipasi publik, seperti dilakukan Rizal Sofyan, Jong Santiasa Putra, Ratu Rizkitasari Saraswati maupun Theo Nugraha.

Suasana lab performance, 5 Agustus 2022, Benteng Fort Rotterdam. Foto: Dokumentasi Kala Teater

Tubuh, bersama dengan pilihan medium dan material yang digunakan, merupakan proses yang dikelola oleh umumnya para peserta Temu Seni ini. Bagaimana bertemu dengan arsip dan bagaimana memori-memori traumatik bisa digali, merupakan pendekatan spesifik dan subyektif yang dilakukan seorang seniman performance art. Ratu Rizkitasari Saraswati, misalnya, pernah menggunakan bunga sebagai foto maupun sebagai lukisan yang dibuatnya, untuk publik bisa bercerita tentang tempat dan narasi yang dikandungnya. Metode penggalian metode ini dilakukan Jong Santiasa Putra dengan mengajak publik membuat gambaran konfigurasi tubuhnya, lalu menunjukkan luka-luka yang pernah ada pada bagian-bagian tertentu pada tubuh mereka, untuk kemudian bercerita tentang asal-usul luka itu. Metode yang dilakukan berdasarkan antropologi forensik yang pernah dipelajarinya. Performance Jong tidak jauh dari metode ini, menggunakan lampu penerangan di keningnya dalam kegelapan, kemudian bergerak ke halaman depan aula Benteng. Di halaman ini, Jong mengeluarkan pakaian-pakaian yang pernah dipakainya dari dalam ransel. Dan penonton berpartisipasi dengan tidur di atas pakaian bekas itu, seperti tubuh yang mengintervensi pakaian sebagai arsip.

Sebagian peserta Temu Seni 2022, sebagai generasi baru dengan usia di bawah 40 tahun, tidak mengenal lagi relasi sejarah maupun memori kolektif dari segitiga pembentukan literasi sejarah Makassar. Dalam literasi ini, terdapat sosok penting untuk kehidupan intelektual Makassar (yang sempat dibicarakan sebelumnya dalam tulisan ini), yaitu Karaeng Pattingalloang (1600-1654) dari Tallo (seorang Mangkubumi Gowa). Fahmi Syariff pernah menulis naskah teater tentang tokoh ini, berangkat dari cerpen S. Sinansari Ecip (Menghadap Karaeng Pattingalloang, 1981). Dipentaskan oleh Teater Makassar dalam “Pertemuan Sastrawan Nusantara”, 1992, di Makassar (waktu itu masih bernama Ujung Pandang). Kemudian dipentaskan lagi di Taman Budaya Solo dan Taman Ismail Marzuki Jakarta, tahun 1993.

Salah satu ungkapan Karaeng Pattingalloang yang terkenal, dan berhubungan dengan kualitas kehidupan bernegara, yaitu terjadi ketika … dan mari kita membacanya bersama: “Bila raja tidak mau lagi dinasehati. Bila tidak ada lagi kaum cerdik cendikia di dalam negeri. Bila terlalu banyak hakim dan pejabat suka makan sogok. Bila terlalu banyak masalah dalam negeri. Bila raja tidak lagi menyayangi rakyatnya.99

Tapi siapakah Raja kita sekarang, apakah pemerintah lebih mendengar suara rakyat atau suara pengusaha? Apakah kita membiarkan diri kita terjebak dalam biner ini?

Temu Seni Indonesia Bertutur 2022 di Makassar ini, merupakan laboratorium bersama dan ruang eksperimental untuk seniman performance art berelasi dengan sejarah. Mengalami ruang sejarah untuk “terusik-mengusik”, menghadapi situasi goyah dalam memposisikan diri di antara provokasi waktu dan memori traumatik dari sejarah. Menafsirkan arsip sebagai realitas material maupun sebagai immaterial. Data yang compang-camping dan tidak pernah definitif untuk berada pada tempat dan waktunya. Memahami dan mendapatkan konteksnya, bagaimana generasi-generasi masalalu saling membentuk sejarah, bertabrakan, jatuh dan berdiri lagi dalam kesadaran literasi bersama, maupun dalam kesadaran kosmik dari Premana W. Permadi.

Di lidah saya, rasa sirih dari Leang Leang, tidak terlalu terasa pedas dan pahit. Ia lebih memunculkan rasa nyaman, mungkin karena daun sirih itu menghubungkan saya dengan lingkungan di sekitarnya melalui tanaman. Bukan melalui bagaimana narasi sejarah dibentuk dengan batu-batu kekuasaan yang berjatuhan di dalamnya.***

Sidoarjo, 31 Agustus 2022

*Afrizal Malna, penyair dan esais

1 Salah satu kutipan dari Lontaraq Luwu dalam Ahmad Yunus (et. all), “Lontarak Luwu Daerah Sulawesi Selatan”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara 1991/1992

2 Bernteng Fort Rotterdam didirikan oleh Kerajaan Gowa (Goa) pada masa raja Raja Gowa ke X, Karaeng Tumapakrisi Kallonna. Lihat Yusriana,”Arahan Kebijakan Revitalisasi Kawasan Benteng Ujungpandang”, Program Studi Arkeologi. Kelompok Bidang Ilmu Humaniora. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2011.

3 Awang Satyana, “Sulawesi: Pulau Terbalik (?)”, http://awangsatyana.blogspot.com/2014/08/sulawesi-pulau-terbalik.html; Lihat Rab Sukamto, “Geologi Sulawesi”, Departemen Pertambangan dan Energi. Direktorat Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral, Pusat Penelitian Dan Pengembangan, 1975.

4 Wahyu Kusdyantono, “Alfred Russel Wallace dan Misteri Sulawesi yang Menghantuinya Selama 150 Tahun”, Geofisika 2012, HMGF UGM, https://hmgf.fmipa.ugm.ac.id/alfred-russel-wallace-dan-misteri-sulawesi-yang-menghantuinya-selama-150-tahun/

5 Garis ini didasarkan perjalanan dan pemetaan flora dan fauna yang dilakukan Alfred Russel Wallace. Seorang naturalis, penjelajah, geographer, antoprolog, biolog dan aktivis sosial dari Inggris. Ia menjelajahi Kepulauan Indonesia selama 8 tahun (1854-1862). Mendokumentasikan spesimen flora dan fauna. Bukunya “The Malay Archipelago” (1869), membuatnya mulai dikenal sebagai seorang pemikir penting dalam teori evolusi. Wallace mengawetkan hewan-hewan eksotis yang diburunya dari burung hingga serangga, dan dijual ke museum-museum di Inggris maupun Eropa untuk membiayai penelitiannya di Nusantara. Lihat Sirtjo Koolhof, “Alfred R. Wallace di Nusantara Sebuah Petualangan Ilmiah”, Makalah untuk Lokakarya I Ekspedisi Wallacea 2004 21 Mei 2004, Universitas Hasanuddin, Makassar

6 Wahyu Kusdyantono, “ Garis Wallace dan Weber, Daratan Hindia dan Garis Khayal yang Membaginya”, Geofisika 2012, HMGF UGM, https://hmgf.fmipa.ugm.ac.id/daratan-hindia-dan-garis-khayal-yang-membaginya/

7 Anugerah Nontji, “Wallace: Dari Garis Maya Zoogeografi Hingga Surat Dari Ternate”, http://oseanografi.lipi.go.id/datakolom/06%20Wallace%20&%20Surat%20ternate%204.pdf

8 Sirtjo Koolhof, — ibid.

9 Amran Ahmad, A.Siady Hamzah, “Database Karst Sulawesi Selatan”, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2016

10 Subhan Riyadi, “Kawasan Karst Maros Pangkep dan Ekosistemnya Terancam Punah”, https://www.kompasiana.com/pipot/576b5586917e61da1a7ab741/kawasan-karst-maros-pangkep-dan-ekosistemnya-terancam-punah

11 Yosua Adrian Pasaribu, “Konteks Budaya Gambar Binatang Pada Seni Cadas di Sulawesi Selatan”, Paradigma Jurnal Kajian Budaya Vol 6. No. 1, 2016; Muhammad Gazali, “Lukisan Prasejarah Gua Leang-Leang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan: Kajian Simbol S. K. Langer”, Imaji, Vol. 15, No. 1, April 2017

12 Eriawati, Yusmaini. 2003. Album Seni Budaya; Lukisan di Gua-Gua Karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan; Gambaran Penghuni dan Mata pencahariannya. Jakarta: Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

13 Fage, Luc-Henri, Jean-Michel Chazine, dan Pindi Setiawan, “Borneo Menyingkap Gua Prasejarah”. Diterjemahkan oleh Rahayu Surtiati Hidayat. Jakarta:Le Kalimanthrope, 2010.

14 Lihat Günter Bräuer, Mark Collard, Chris Stringer “On the reliability of recent tests of the Out of Africa hypothesis for modern human origins”, https://anatomypubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ar.a.20064; Restu, “Teori Out of Africa: Pengertian dan Ciri-Cirinya”, https://www.gramedia.com/literasi/teori-out-of-africa/

15 Saioa López, Lucy van Dorp and Garrett Hellenthal, “Human Dispersal Out of Africa: A Lasting Debate”, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4844272/

16 Meagan Flynn, “The father of DNA says he still believes in a link between race, intelligence. His lab just stripped him of his titles”, https://www.washingtonpost.com/nation/2019/01/14/father-dna-says-he-still-believes-link-between-race-intelligence-his-lab-just-stripped-him-histitles/

17 Jesus T. Peralta, Ph.D., “In Focus: The Austronesian Expansion- a Reaction to “Paths of Origin”, 2011, https://ncca.gov.ph/about-culture-and-arts/infocus/the-austronesian-expansion-a-reaction-to-paths-of-origin/; Peter Bellwood, “A Hypothesis for Austronesian Origins”, Asian Perspectives, xxvl (l),

1984-1985; Peter Bellwood and Dizon E., “Paper Prepared for a Workshop on The Asian Fore-Arc Project: Results and Prospects from the Philippines and Taiwan”, Held in Seminar Room A, Coombs Building, Australian National University, 5-6 August 2004; Peter Bellwood, J.J. Fox & D.T. Tryon (eds), “The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives”, Australian National University, Canberra, 1995 .

18 Widya Lestari Ningsih, “Teori Out of Taiwan: Kebudayaan dan Bukti Sejarah”, https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/08/164142679/teori-outof-taiwan-kebudayaan-dan-bukti-sejarah?page=all

19 Harry Widianto.. Human Arrival and Its Dispersal during The Holocene in Sulawesi. Dalam Austronesian in Sulawesi, diedit oleh Truman Simanjuntak, 2008, Yogyakarta: Galangpress.

20 spedaonthel, “Lukisan Gua Prasejarah Indonesia Paling Tua di Dunia”, https://ruslanabdullah61.files.wordpress.com/2015/02/lukisan-gua-prasejarahindonesia-paling-tua-di-dunia.pdf; “Taman Arkeologi Leang-leang Maros” Rencana Konseptual & Implementasi

21 Dalam bahasa Lore kuno, kalamba berarti “perahu”. Dalam penelitian yang pernah dilakukan Walter Kaudern tahun 1938, Haris Sukendar tahun 1976, dan Tim Pusat Arkeologi tahun 2000, di dalam beberapa kalamba ditemukan fragmen tulang dan tengkorak manusia, gigi manusia, serta pecahan gerabah. Makna “perahu” pada kalamba ditafsirkan sebagai alat transportasi dari orang yang telah meninggal untuk kembali ke alam roh. Masyarakat setempat juga menyebut megalitik lumpang batu sebagai “Watunoncu”, tetapi juga sebagai “Nonjuji” (tempat bersemayam dunia roh). Lihat Iksam, “Potensi Peninggalan Arkeologi Sulawesi Tengah untuk Pengembangan Informasi di Museum”, Prajnaparamita, Jurnal Museum Nasional, https://www.museumnasional.or.id/wp-content/uploads/2018/02/Potensi-Peninggalan-Arkeologi-Sulteng.pdf

22 Adrianus Dipo Ramelan, “Tinggalan Megalitik Lore Lindu dan Rampi (Perbedaan Bentuk Temuan Arca Megalitik pada Lembah Bada, Behoa, Napu dan Rampi)”, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021

23 Ari Swastikawati, Arif Gunawan dan Yudhi Atmaja, “Kajian Konservasi Tinggalan Megalitik di Lore, Sulawesi Tengah”, Balai Konservasi Borobudur

24 Christanto MP Todongi, “Setelah Menyelesaikan Proyek Raksasa Di Sulawesi Tengah, Manusia Purba Austronesia Kemudian Ke Sumatera”, https://nuansapos.com/setelah-menyelesaikan-proyek-raksasa-di-sul…ah-manusia-purba-autronesia-kemudia-berpindah-ke-sumatera-utara/

25 “Objek Wisata di Lembah Napu Poso Sulawesi Tengah”, https://kataomed.com/alam/objek-wisata-di-lembah-napu-poso-sulawesi-tengah

26 Ahyar Ros, “Jejak Zaman Megalitikum di Lembah Bada”, https://www.indonesiana.id/read/148975/jejak-zaman-megalitikum-di-lembah-bada.

27 Idem

28 Rizky Kusumo, “Patung Megalitikum Lore Lindu Bukti Peradaban Besar di Sulteng”, https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/11/05/patungmegalitikum-lore-lindu-bukti-peradaban-besar-di-sulteng

29 Ahmad Arif, Aswin Rizal Harahap, Amir Sodikin, Laksana Agung, ibid

30 Akhir Matua Harahap, “Sejarah Makassar (15): Sejarah Gempa di Sulawesi; Gempa Tsunami Palu Donggala (1927) Kembali Menyeret Korban Banyak”, http://poestahadepok.blogspot.com/2018/09/sejarah-makassar-15-sejarah-gempa-di.html

31 Addi M Idhom, “Penyebab Gempa Palu dan Donggala 28 September yang Memicu Tsunami”, https://tirto.id/penyebab-gempa-palu-dan-donggala-28-september-yang-memicu-tsunami-c3vf

32 Ichsan Emrald Alamsyah, “Gubernur: Total Korban Bencana di Sulteng Capai 4.340 Orang”, https://www.republika.co.id/berita/pm3nb1349/gubernur-total-korbanbencana-di-sulteng-capai-4340-orang

33 S. Yolsal-Çevikbilen & T. Taymaz, “Source Characteristics of the 28 September 2018 Mw 7.5 Palu-Sulawesi, Indonesia (SE Asia) Earthquake Based on Inversion of Teleseismic Bodywaves”, Pure and Applied Geophysics, 176(10), 2019. https://doi.org/10.1007/s00024-019-02294-1

34 Gifvents Lasimpo, “Mitigasi Bencana Berbasis Pengalaman Suku Kaili di Lembah Palu”, Palu. KOMIU, 2019; Jefrianto, “Tonji Seko: Pengalaman Mitigasi Bencana To Kaili”, 2019, https://jefriantogie.blogspot.com/2019/03/tonji-seko-pengalaman-mitigasi-bencana.html Page

35 Rais Jacobs, “Toponimi : Sejarah Budaya yang Panjang dari Pemukiman Manusia dan Tertib Administrasi”, Jakarta. Pradnya Paramita, 2008; Gifvents Lasimpo, “Mitigasi Bencana Berbasis Pengalaman Suku Kaili di Lembah Palu”, Palu. KOMIU, 2019; Iin Ainar Lawide, “Toponimi, Warisan Pengetahuan Lokal Masyarakat Kaili”, 2021, https://www.kompasiana.com/iinainarlawide8915/60ec809306310e1f88…62/toponimi-warisan-pengetahuan-lokalmasyarakat-kaili?page=all

36 Ekko Sutriyanto, “NASA Sampaikan Studi Terbaru Penyebab Likuifaksi Petobo dan Gempa Palu”, 2019, https://www.tribunnews.com/regional/2019/02/06/nasa-sampaikan-studi-terbaru-penyebab-likuifaksi-petobo-dan-gempa-palu?page=all

37 Mays, “Likuifaksi Dikenal Nenek Moyang Warga Palu dengan Istilah Nalodo”, 2018, https://rakyatku.com/read/122311/likuifkasi-dikenal-nenekmoyang-warga-palu-dengan-istilah-nalodo

38 Iin Ainar Lawide, “Tutura ; Adaptasi Terhadap Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal”, 2021, https://sejarah.dibi.bnpb.go.id/articles/tutura–adaptasiterhadap-bencana-berbasis-pengetahuan-lokal

39 Relikui, https://id.wikipedia.org/wiki/Relikui

40 F. S Watuseke, “On the name Celebes”, Sixth International Conference on Asian History, International Association of Historians of Asia, Yogyakarta, August 1974. Unpublished

41 John Everett-Heath, “The Concise Dictionary of World Place-Names, Oxford University Press, 2018.

42 Ach. Hidayat Alsair, “ Telusur Asal-Usul Nama Pulau Sulawesi dan Sebutan Celebes”, https://sulsel.idntimes.com/life/education/ahmad-hidayatalsair/telusur-asal-usul-nama-pulau-sulawesi-dan-sebutan-celebes?page=all

43 TS maslazardi, “Kronologi Sejarah Sulawesi / Celebes (40.000 SM – 2018)”, https://www.kaskus.co.id/thread/5a7851379a095137358b4567/kronologisejarah-sulawesi—celebes-40000-sm—2018/

44 Widowcranky, “Celebes Max Ernst”, https://widowcranky.com/2017/06/17/celebes-max-ernst/

45 “The Elephant Celebes Combines Dada, Surrealism and Collage in One”, https://blog.singulart.com/en/2019/08/23/the-elephant-celebes-combinesdada-surrealism-and-collage-in-one/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc

46 Ernst H. Gobrich, “Sejarah Dunia Untuk Pembaca Muda”, terjemahan Elisabeth Seoprapto Hastrich, Marjin Kiri, 2015.