Kang Eka: Sebuah Catatan Kecil

Oleh Herry Dim

AGAK jauh sebelum jumpa langsung, saya sudah mengenal nama Kang Eka, demikian sebutan akrab di kemudian hari kepada Eka Gandara Wk. Maklum dan mungkin karena saya ini termasuk pecinta musik, bahkan mungkin agak menderita kegilaan.1 Diantara kegilaan itulah saya sempat belanja kaset “Sekar Gending Wanda Anyar” dari orkes2 gending “Ganda Mekar” pimpinan Mang Koko Koswara (1917-1985), di toko Hidayat Record yang menjual juga alat-alat lukis.3 Pada sampul kaset tersebut tertera nama-nama Mang Koko Koswara (pingpinan), kemudian Ida Rosida, Mang Koko, Eka Gandara Wk (panembang), dan Nano S (penata karawitan). Saya mendapatkan kaset tersebut pada perkiraan tahun 1976, sementara Kang Eka menyebut rekaman tersebut diperkirakan terbit pada 1971. “Wah hilap deui. Akang gé léngoh kénéh. Asana mah 1971-an,” jawabnya ketika ditanya lewat obrolan WhatsApp.

Tentu, nilai penting dari kaset tersebut bukan sekadar daftar nama-nama melainkan perkara jatidiri, yaitu gabungan antara esensi atau inti dasar yang berada di balik nama dan esksistensi atau kehadiran si diri lewat hasil kerjanya. Daya Jatidiri itu mulai bergetar ketika kaset mulai diputar. Sejak komposisi pertama terdengar, itu mengubah pandangan saya terhadap musik Sunda yang berada di antara sederet rekaman musik-musik mancanegara. “Ini lain, cenderung progresif,” bisik pikir saya saat mendengarkan.

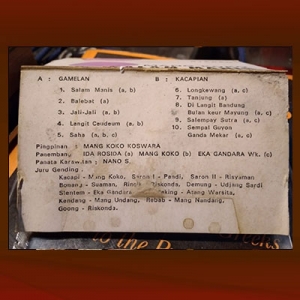

Kaset “Sekar Gending Wanda Anyar” dari orkes gending “Ganda Mekar” pimpinan Mang Koko Koswara

Daftar isi kaset “Sekar Gending Wanda Anyar” dari orkes gending “Ganda Mekar” pimpinan Mang Koko Koswara

Saya yang ketika itu masih 20an tahun, belum tahu apa-apa meski tak terlalu nol dalam hubungannya dengan musik atau seni Sunda.4 Namun, pada masa-masa itu, meski saya belum faham persis artinya, sudah mulai mendengar istilah tradisi(onal) dan modern. Seni yang saya tonton dan saya lakukan tersebut, saya lihat samar-samar bahwa terkelompokan pada seni tradisi(onal), seni masa lalu, tertinggal, kadang terasa juga ada nada penempatan sebagai seni “terbelakang.” Sementara di seberangnya adalah seni modern, seni baru, dan lebih maju (modern).

Sekali lagi, saya, saat itu, belum faham apapun tentang seni ataupun kebudayaan pada umumnya, namun menyimpan semacam perasaan tak nyaman dengan pemisahan tradisi-modern seperti itu. Ada semacam penolakan, tapi tidak/belum tahu bagaimana penjabarannya. Itu berlangsung terus menerus, bahkan masih menjadi kepenasaran hingga saat menulis catatan ini. Bersama waktu, lambat-laun mulai tersadari bahwa penolakan tersebut intinya adalah penolakan atas hierarki bahwa yang satu dianggap rendah dan lainnya tinggi, atau yang satu inferior dan lainnya superior, ilmiah dan takilmiah, dst. Dengan kata lain, tidak menolak atas pembabakan masa/waktu karena memang tak terbantahkan tapi tak bisa terima justifikasi atas nilai ataupun temuan lainnya dengan praanggapan yang lampau itu rendah, bodoh, dan yang terkini itu dianggap lebih tinggi, pandai.

Dari sana petualangan masuk ke rimba kebudayaan dimulai. Pintu masuk sekaligus kunci pembukanya tak lain adalah kaset “Salam Manis” Sekar Gending Wanda Anyar. Sejak itu pula selalu muncul semacam hipotesis yang mengambang di pikiran bahwa pengertian tradisi, tradisional, modern, modernitas, modernisme harus dikaji-ulang, mesti dilakukan redefinisi. Saya seperti merasakan bahwa di balik penggunaan kata-kata tersebut terdapat indikasi antropologi kolonialisme, semacam penjabaran citra-citra budaya (antropologi) yang diterapkan untuk kepentingan kolonialisme, ujungnya adalah terterapkannya semacam pemahaman diametrikal bahwa ada yang superior, maju, menguasai; dan di sisi lainnya adalah yang inferior yaitu yang terbelakang, dikuasai, rendah.

Eka Gandara Wk. (Sumber foto: http://wargaalumniseni.blogspot.com)

Itu sama dan sebangun dengan rumusan kolonialisme atau penjajahan yang artinya adalah pemberlakuan sistem dari suatu negara untuk menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Caranya, antara lain, dengan menggunakan berbagai perangkat untuk melegitimasikan atau mempropagandakan sistem ini dengan tujuan utamanya yaitu untuk menanamkan kepercayaan bahwa moral dari pengoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan.

Daya cengkeram antropologi kolonial tersebut sejatinya lebih kuat dari militerisme dan daya penguasaan teritorialnya, jauh pula melampaui kekuasaan politik. Buktinya, jika dilihat dari konteks masa kolonialisme Belanda terhadap Indonesia, seperti kita tahu bahwa kuasa politik serta penguasaan wilayah jajahannya itu telah berakhir pada 17 Agustus 1945. Tapi kerendahdirian (inferioritas) tradisi kita yang pernah dikolonikan di hadapan modern yang dianggap bawaan pengoloni yang lebih tinggi (superioritas), itu masih terasa/berlanjut hingga sekarang, bahkan melebar dalam cara pandang timur dan barat.

Tanpa maksud berpanjang-panjang dan ke mana-mana, andaipun kepanjangan itu tak lain demi menunjukan betapa pentingnya kaset “Salam Manis” dalam pada membuka pandangan saya di dalam rimba kebudayaan. Singkatnya, setelah berjalan ke mana-mana dan baca itu-ini, satu demi satu terbukti bahwa cara pandang tradisi-modern dengan pemosisian inferior-superior itu keliru dan/atau perlu diredefinisi. Singkatnya lagi, jumpa lah dengan Lévi-Strauss (1908 – 2009) dalam kerangka pemikiran struktural dan terutama dalam pandangan antropologi strukturalnya. Ia yang pernah mukim dan melakukan penelitian di pedalaman hutan Amazon lantas bertemu dengan kata “primitif” dan “beradab,” bahkan berpendapat: “Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan nalar yang sama. Tidak ada perbedaan kualitas antara manusia modern dan manusia primitif dalam soal nalar dan kemampuan mereka menggunakan nalar tersebut.”5

Maka dan bahkan karya-karya musik pra-Wanda Anyar, hemat saya, tak bisa dikatakan tertinggal dan tak berkualitas jika dibanding musik baru yang dianggap lebih maju. Apalagi antologi “Salam Manis” Sekar Gending Wanda Anyar, seperti telah dikatakan di atas, dalam beberapa hal bersifat progresif jika dibanding dengan tatanan musik Sunda sebelumnya. Waditra (alat musik) yang semula senantiasa menjadi pamirig (penghantar) bagi pelantun melodi seperti vokal sinden (penyanyi), rebab, atau suling; di dalam Sekar Gending Wanda Anyar seperti di”merdeka”kan, dibuka kemungkinannya untuk menyampaikan struktur bunyi atau melodi tertentu. Itu terjadi misalnya pada moda permainan bonang dan saron. Pe”merdeka”an ini sangat menarik, jika boleh melakukan komparasi, itu seperti halnya yang terjadi pada musik jazz, blues, dan anaknya yang disebut rock ‘n roll. Itu sekadar untuk melihat bahwa Sekar Gending Wanda Anyar sudah sangat maju. Maka sangat masuk di akal jika pada masa awal munculnya Sekar Gending Wanda Anyar kreasi Mang Koko itu sempat mendapat cemoohan “gamelan bitel” sebagai penunjuk anggapan meniru-tiru rock ‘n roll ala The Beatles. Tapi di kemudian hari gelagat pemerdekaan waditra ini menjadi umum, bahkan kendang yang biasanya hanya sebagai penjaga tempo bisa dibiarkan “bicara” sendiri dengan merdeka bersama alat pukul (perkusi) lain, seperti halnya yang dilakukan Ade Rudiana.

Tiba pada Kang Eka. Di sini kita sebut dua nomor saja yaitu “Di Langit Bandung Bulan keur Mayung” dan “Longkéwang” yang berupa sekar catur (nyanyian bersahutan) antara Eka Gandara Wk dan Ida Rosida. Tanpa mengurangi keunggulan panembang-panembang lain untuk lagu-lagu ciptaan Mang Koko, sejak awal mendengarkan dua lagu tersebut, terasa bahwa di balik suara bagus Kang Eka itu terdapat tehnik vokal yang tidak saya temukan pada panembang-panembang lain. Ini pun bukan untuk mengatakan bahwa panembang lain itu non-tehnik, namun umumnya bersifat alamiah, tehnik yang tumbuh dari alam dan bakat. Sementara pada Kang Eka, ini tentu saja pendapat subjektif dari seseorang yang sesungguhnya tak paham tehnik tarik suara, itu terasa sekali adanya tehnik sejak pernafasan, pengolahan suara, hingga jeda atau pemenggalan rumpaka (lirik lagu).

Eka Gandara Wk. menembang Sunda dalam sebuah acara. (Sumber foto: Kanal YouTube adedaryana)

Pertemuan Awal

Kesan akan sofistikasi tehnik menyanyi Kang Eka itu begitu kuat melekat, dan menimbulkan rasa kagum sekaligus menggoda untuk tahu lebih banyak mengingat saya tak tahu apapun tentang nyanyi kecuali hipotesis di benak bahwa itu “sesuatu.” Kelak, ketika terbitnya album “Kalakay Gupay” yang merupakan proyek idealis Gugum Gumbira (1945 – 2020) bersama Jugala pada tahun 1980an, baru saya berani mengatakan: “Benarlah yang saya sebut ‘sesuatu’ itu dan hipotesis saya pun terbukti, bahwa Kang Eka memang menguasai tehnik menyanyi yang mumpuni.” Kala itu pula terpikirkan bahwa keanggunan tehnik menyanyi yang ada pada Pranadjaja (1929 – 1997), itu ada pula pada tehnik nyanyi lelaguan Sunda yaitu pada Eka Gandara Wk.

Alkisah, pada tahun 1978 saya masuk jurusan teater ASTI (kini ISBI) Bandung yang sesungguhnya masuk tanpa cita-cita kecuali dalam persahabatan dan untuk menemani Yoyo C. Durachman. Semuanya dimulai dengan tak kenal siapapun karena tak tahu apapun tentang teater di Bandung. Justru lebih mengenal nama-nama seperti Putu Wijaya, Yudhistira ANM Massardi, Noorca Marendra Massardi, karena pergaulan dimana saya dan Yoyo C. Durachman sempat sejenak aktif di komunitas seni Bulungan, Jakarta; atau nama Rendra, Danarto, Arifin C. Noer yang kerap disebutkan dalam obrolan serta kami baca di Majalah Sastra “Horison.”

Maka ketika kami menjalani tes, kami tak tahu bahwa yang menguji kami itu Suyatna Anirun, salah seorang tokoh teater Indonesia. Pun ketika perkuliahan dimulai, awalnya tak satu pun teman sekelas yang saya kenali. Kecuali setelah beberapa hari kemudian perkuliahan berjalan, masuklah ‘mahasiswa baru’ berperawakan tinggi, putih, gagah, berkumis, yang terlambat masuk kuliah karena kesibukannya di tempat lain. Begitu saya ketahui bahwa dia ini Eka Gandara Wk, saya tergetar terheran-heran seperti tak habis pikir: “Saya sekelas dengan Eka Gandara Wk?” Keterheranan berulang karena berikutnya saya ketahui bahwa Mang Koko ternyata mengajar pula di jurusan lain (karawitan). Hingga kini pun masih terbayang perjumpaan pertama dengannya di kampus ASTI yang masih berbagi ruang kelas dengan Kokar (Konservatori Karawitan, kelak menjadi SMKI, dan akhirnya menjadi SMKN X Bandung); Mang Koko tampak mengenakan celana olahraga putih, kaos putih, sepatu kets dan kaos kaki warna putih, sambil menenteng raket badminton.

Dua sosok inilah yang pada awal mulanya membuat saya kerasan menjalani kuliah. Tapi di sisi lain, karena melihat perawakan Kang Eka, sejak mula saya sudah punya pikiran dan keputusan tak akan jadi aktor, mengingat tubuh saya yang kecil dan jajauhaneun segagah Kang Eka. Untungnya sejak di komunitas Bulungan saya sudah tahu bahwa di dunia teater ada bidang artistik yang berkenaan dengan kesukaan saya gambar-menggambar, itu yang jadi pilihan, dan itu pula yang membuat saya sejak awal mengakrabkan diri sekaligus berguru kepada Kang Adjat Sudradjat, sang penata artistik STB dan saya akui sebagai maha guru untuk pembuatan topeng teater.

Eka Gandara Wk (Sumber foto: Dokumentasi NEO-Theatre Bandung)

Sejak kenal dan sekelas dengan Kang Eka, ada pertanyaan yang selalu berulang muncul di kepala: Kenapa ia kuliah di jurusan teater? Apakah untuk tampil menyanyi di panggung teater? Dan setelah tahu bahwa ia pun menjalani keaktoran, pertanyaan pun bersambung: Bagaimana kiranya penyanyi yang bagus itu ketika main sebagai aktor?

Gabungan antara kekaguman awal serta sejumlah pertanyaan tersebut membimbing saya untuk akrab dengan Kang Eka, tak ayal saya pun jadi kerap diajak mampir ke rumah orang tuanya yang kebetulan dekat kampus untuk sekadar ngobrol. Setelah akrab itulah akhirnya pertanyaan “kenapa belok dari nyanyi ke panggung teater bahkan kemudian kuliah di jurusan teater?” tercetus. Kang Eka menjawab ringan diantara senyum: “Semasa di Kokar adalah proyek kerjasama Kokar dengan UnPad, jika tak salah pada tahun 1970, menggarap gending karesmen ‘Pangeran Jayakarta.’ Naskahnya ditulis oleh RAF (Rachmatullah Ading Affandie, 1929 – 2008), gending karesmennya digarap oleh Mang Koko, berlaku sebagai sutradara adalah Hatoan,6 akang ikut main memerankan tokoh seorang jawara muda yang membela sang pangeran.”7 Selanjutnya dengan senyum kian lebar Kang Eka menguraikan (aslinya dalam bahasa Sunda): “Salahnya Mang Koko itu sempat-sempatnya menyampaikan pujian-pujian Kang Hatoan untuk saya. Ia mengatakan bahwa terdapat bakat terpendam dalam diri saya, yaitu konon bakat seni peran atau akting.”

Bakatnya tersebut kiranya terperhatikan juga oleh Yaya Sunarya hingga ia mengajak Kang Eka untuk ikut garapan dramanya. Kang Eka menyambut ajakan tersebut dengan sukacita, bahkan sampai melewati dua produksi yaitu drama berjudul “Sobekan Kartu” dan “Karwilah Potong Kompas.” Kang Eka pun menyeritakan bahwa saat itu belum bersama STB (Studiklub Teater Bandung), meski di dalamnya ikut juga main yaitu Cece Raksa, Ade Kosmaya, Aep Rumtama, Bodin, dan Otih Rostoyati, sosok-sosok yang kelak dikenal sebagai bagian dari STB generasi awal. Sementara jembatan pertemuan dan bergabungnya Kang Eka dengan STB justru ketika ia masih menggeluti dunia karawitan, suatu saat diminta mengajar di Uril (Urusan Moril) yang menjadi bagian kegiatan seni Kodam III Siliwangi, saat itulah jumpa dengan Nana Hussein Wijaya dan lagi-lagi dengan Yaya Sunarya yang saat itu aktif sebagai pelatih drama. Kang Eka kembali diajak berlatih bermain drama bersama Ade Kosmaya, serta Martindo, Aep Rumtama, Tatang Suryana, dan Aim Salim. Pujian pun kembali muncul dari Hussein Wijaya dan Yaya Sunarya yang mengatakan “suaranya bagus.” Atas dasar itu, Kang Eka diajak untuk gabung dan bermain bersama STB yang kemudian terwujud dalam pementasan “Ayub Abad XX” pada 1971.

“Jadi kitu, akang ancrub dina teater téh kulantaran diajak-ajak ku Kang Yaya, tapi lila-lila jadi resep (Begitulah, akang masuk ke dunia teater itu karena diajak Kang Yaya, tapi lama-lama jadi suka),” jawabnya sambil seterusnya memperingatkan dengan serius meski tetap dalam senyum, “tapi kahadé, panggung téater mah jiga candu (tapi hati-hati, panggung teater itu laiknya candu).” Tentu pernyataan tersebut saya kejar dengan pertanyaan: Apa maksudnya?

Kang Eka menjelaskan: “Da saenyana, sok sanajan di téater téh ripuh, beurat jeung lila latihan-latihanna, teu ngahasilkeun nanaon sacara ékonomi; tapi mun geus sakali ngajaran maén atawa manggung, hésé ngaleupaskeunna malah deudeuieun sok sono hayang deui manggung (Itu sejatinya, meski di teater itu payah, berat dan lama latihan-latihannya, tidak menghasilkan apa-apa secara ekonomi; tapi jika sudah sekali main atau manggung, sukar untuk melepasnya malah ketagihan karena senantiasa membuat kangen dan ingin kembali manggung).”

Pada kesempatan lain yaitu manakala saya pun sudah mulai kerap berkunjung ke tempat tinggal Kang Eka di Rumah Susun Sarijadi, kepenasaran di atas masih saya kejar dan khususnya manakala dibandingkan dengan dunia nyanyi. Kang Eka tak memungkiri bahwa dalam beberapa hal dunia nyanyi atau karawitan itu lebih menyenangkan. Proses atau latihan-latihannya lebih dekat dengan rona kegirangan, termasuk menghasilkan secara ekonomi meski jumlahnya kecil-kecil saja. Pun, saat itu saya sudah berpikir, Kang Eka dengan kemampuan nyanyinya yang begitu prima niscaya peluangnya lebih luas terbuka. Apalagi jika menghitung-hitung, katakanlah pesaing, jumlahnya relatif takbanyak; itu artinya Kang Eka memiliki ruang kesempatan yang lebih luas ketimbang di dunia teater. Itu yang membuat saya terus mengejar dengan pertanyaan: Mengapa jadi betah di teater?

Kang Eka malah mengulang pertanyaan tersebut dengan sedikit tambahan dan diakhiri tawa: “Naha jadi betah sanajan teu ngahasilkeun fulus hé hé hé? (Mengapa jadi betah meski tak menghasilkan uang he he he?).” Selanjutnya masih diantara tawa, Kang Eka mengatakan: “Puguh nepi ka ayeuna ogé teu manggih jawabanna. Majar aya kepuasan batin, tapi da di karawitan ogé teu kurang. Teuing atuh, hésé ngajelaskeunna iwal ti kudu kaalaman (Justru sampai kini pun belum menemukan jawabnya. Konon kata orang karena adanya kepuasan batin, tapi toh di karawitan pun hal tersebut tak kurang. Tak tahu lah, susah untuk menjelaskannya kecuali dialami).”

Jauh dan jauh di kemudian hari, semacam jawaban atas pertanyaan tersebut saya temukan dalam obrolan dengan Kang Yatna (Suyatna Anirun). Dalam bahasa metafora Kang Yatna mengandaikan orang teater itu “seperti seorang biksu yang ke mana-mana membunyikan dan menadahkan cawan pengasihan.” Jika ditafsirkan, kira-kira, jalan teater itu bak jalan suci, jalan hidup seorang biksu. Ia berjalan ke mana-mana menyuarakan kemanusiaan dan bertahan hidup dari pengasihan atau kemanusiaan pula. Atau jika dalam bahasa Stanislavsky menjadi uraian teoritik dan bernada bahasa teknis: “Teater itu seni yang memiliki makna sosial. Teater memiliki daya pengaruh yang kuat bagi orang-orang. Maka aktor pun mesti berfungsi sebagai pendidik masyarakat.”

Sementara Kang Eka, yang menjalani hidup antara karawitan dan teater, pada akhirnya seperti menempuh jalan tengah, ia menyatakan: “Sigana mah, akang memang ditakdirkeun jadi urang panggung. Naon bae médiana. (Kemungkinan, akang itu memang ditakdirkan jadi orang panggung. Apapun medianya).”

Namun, seperti yang kita ketahui bahkan hingga saat ini, kedua jalan tersebut tetaplah bukan jalan mudah, khususnya jika dilihat dari sisi ekonomi. Apalagi jika ditambah dengan penglihatan terhadap keadaan tempat tinggal Kang Eka di rumah petak atau rumah susun yang demikian dukdek, saya tetap bertanya-tanya dalam hati: “Apa yang membuatnya demikian setia khususnya kepada teater dan juga karawitan?”

Kelak di kemudian hari, keheranan atas daya tahan Kang Eka dalam menjalani teater itu malah kian tebal. Saya, misalnya, bisa membanding-bandingkannya dengan Kang Yatna, Kang Us Tiarsa, atau Kang Yayat Hendayana yang memiliki pekerjaan lain di H.U. Pikiran Rakyat, lantas kelak pun saya bekerja di perusahaan yang sama. Tetapi Kang Eka hampir sepenuhnya menjalani teater mengingat menyanyi, sejauh saya tahu, itu amat sangat jarang. Sungguh membuat saya kagum tapi juga terus diselimuti keheranan atas daya tahannya.

Betapa tidak? Kang Eka itu termasuk terlambat lulusnya dari jurusan teater ASTI Bandung. Setelah pertemuan awal di bangku kuliah, Kang Eka lebih sering tak hadir bahkan dalam waktu berkepanjangan. “Kunaon teu milu kuliah jeung nu séjén ? Harita batur mah neraskeun kuliah, ngudag sarjana. Akang mah henteu… (Mengapa tidak terus kuliah seperti teman-teman lainnya? Waktu itu teman-teman terus berjalan, mengejar kesarjanaan, akang sih tidak…” Demikian pertanyaan sekaligus pernyataan Kang Eka kepada dirinya sendiri yang kemudian disampaikan dalam sebuah obrolan.

Tahun 1970an adalah masa yang paling berat dalam perjalanan hidup seorang Eka Gandara Wk. Ia meninggalkan bangku kuliah karena sebagai anak sulung merasa bertanggungjawab untuk menghidupi ibu dan enam adik-adiknya, seperti dalam pernyataannya: “Ssst… akang gawé di pabrik tinun di Majalaya, harita ngadon néangan keur sahuap-huapeun indung jeung genep adi. Da pun bapa kabeneran kondisina keur teu tiasa dipiharep (Ssst… akang kerja di pabrik tenun di Majalaya, saat itu sekadar mencari untuk kebutuhan barang sesuap makanan untuk ibu dan enam adik).” Kemudian ia melanjutkan, “di dinya harita akang kataji ku tukang malét jeung tukang ngarucu. Maranéhna sok silih poyokan silih carékan ku sisindiran bari dikawihkeun (di tempat itu akang terpesona oleh tukang malét dan tukang ngarucu. Mereka kerap saling bercanda sambil kerja dengan sisindiran yang dinyanyikan).”

Eka Gandara Wk dalam pertunjukan “Tritik Segaris Putih” bersama NEO-Theatre Bandung, 2016. (Sumber foto: Dokumentasi NEO-Theatre Bandung)

Khususnya manakala mendengar jawaban atau penjelasan terakhir, saya tercenung haru dan sedih. Saya menangkap kata-kata sisindiran dan dikawihkeun itu tak lain dari kata-kata penghibur diri bahwa Kang Eka saat kerja di pabrik tenun seolah tak lepas dari dunia teks (sisindiran) dan nyanyian, seolah tak lepas dari teater dan tembang. Padahal sejatinya ia sedang kesepian, terpisah dari dunia panggung, baik panggung teater ataupun karawitan. Dan seperti biasanya Kang Eka yang tidak suka “mejual lara,” kemudian menutup kalimatnya dengan nada bungah (menggembirakan): “Antukna, sabada dapur pun biang rada jongjon, akang wangsul deui ka Kokar. Nuluykeun deui sakola (Singkatnya, setelah dapur ibu agak aman, akang kembali ke Kokar. Melanjutkan sekolah).

Padahal di sisi lain, saya tahu persoalan yang disebutnya “dapur ibu agak aman” itu belum usai. Bahkan relatif kian berat mengingat Kang Eka pun sudah berkeluarga dan dikaruniai dua putra/i yang sedang tumbuh dan membutuhkan sarana pertumbuhan. Yang disebutnya “nuluykeun sakola” ataupun rintisan kariernya di ASTI itu sesungguhnya tak lempang alias berkelok-kelok penuh kerikil.

Seperti yang kita ketahui, situasi politik tahun 1970an yang baru saja lepas lima tahun dari peristiwa G30S itu sungguh simpang-siur dan segalanya berjalan dalam ketakjelasan. Banyak hal, namun yang paling tajam dalam keremangan itu adalah pusaran isu-isu sekitar PKI, Lekra, Pemuda Rakyat, bersih lingkungan, dan semacamnya. Sebagai gambaran, izinkan belok dahulu ke selintas gambaran riwayat Utuy Tatang Sontani, keluarga, dan anak-pinak keturunannya, seperti diuraikan oleh sumber langsung yaitu salaseorang saudarinya.8

Setidaknya berdasar beberapa sumber bahwa Utuy Tatang Sontani itu tak berindikasi terlibat dengan jejaring komunisme kecuali atas kepentingan pengobatan diri yang jalannya searah jalan politik Presiden Soekrano. Ia memang aktif di Lekra, tapi sejatinya yang ia jalani adalah “jalan seni” dan/atau bukan jalan Marxis-Leninis, selebihnya adalah keperluannya mendapat “jalan pengobatan” mengingat secara ekonomi tak mungkin mampu melakukan pengobatan di luar negeri atas biaya sendiri. Sementara itu pula kian terbukti bahwa Lekra itu tak langsung identik dengan PKI. Tapi, demikianlah, Utuy berobat ke Peking lantas ke Uni Soviet sejalan garis politik RI sedang terhubung ke sana.

Jalan hidup kelabu itu kiranya menimpa pula diri Kang Eka. Pada masa sulit harus bertahan hidup, Kang Eka seperti dalam kata-katanya sendiri; “jadi bulan-bulanan jalma nu teu resepeun ka akang (bulan-bulanan orang-orang yang taksuka kepada akang).” Atau, “cacak masih kénéh di handap akang tetep dieundeuk-eundeuk (bahkan masih berada di bawah, akang tetap digoyang-goyang),” tandasnya.

Ia kemudian bercerita pula sampai mengalami di”Pemuda Rakyat”kan oleh pihak tertentu. Tuduhan tak jelas di tengah situasi serba samar pada masa itu, tentu saja sangat merepotkan dan sangat mungkin membuat orang terombang-ambing di pusaran yang sama sekali tak ada tambatannya. Saat itu, seperti dirasakan pula oleh penulis yang notabene selisih usia enam tahun di bawah Kang Eka,9 untuk berbagai keperluan senantiasa harus memiliki “surat kelakuan baik” dan “surat bebas G30S.”10 Tanpa surat-surat tersebut orang tak bisa melamar kerja, tak mungkin melanjutkan sekolah, bahkan akan kesulitan jika pindah kontrakan atau alamat rumah tinggal. Apalagi bagi Kang Eka yang sedang merintis karier hidup di lembaga pendidikan tinggi, niscaya selalu dihadapkan kepada istilah screening, yaitu semacam interogasi untuk pembuktian tidak terlibat G30S. Ini sulit dan, sekali lagi, tak jelas. Kang Eka pada saat itu hanya bisa melihat serba samar-samar bahwa dirinya ada kemungkinan dipindah ke bagian administrasi atau bahkan diberhentikan dari PNS. Ia kemudian menyatakan: “Ku sieun bisi enya dipecat, akang nékad ngalamar ka 4848 jadi supir taxi (karena takut akan dipecat, akang nekat melamar ke 4848 untuk menjadi sopir taxi).”

Di kemudian hari memang saya ketahui Kang Eka menjadi sopir taxi karena beberapa kali sempat mampir ke rumah dengan mobil taxinya, namun tak jadi di 4848 melainkan taxi dalam kota. Di balik itu adalah anekdot dari kejadian nyata yang sayang sekali jika tak diulang-ceritakan, sekaligus sebagai pembuktian benar adanya bahwa ia sempat/pernah menjadi sopir taxi. Kang Eka bercerita: “Aya dongéng nu duka kabeneran duka kedah kitu. Waktu ngawitan nyupiran taxi, jol penumpang munggaran anu megat ti apoték Kimia Farma parapatan Dago-Merdeka. Ari heug éta penumpang téh geningan Pa’ Sutardjo A. Wiramihardja11 anu tujuanna badé ka Tubagus Ismail. Saparantos dugi, argo nunjuk ka jumlah Rp. 4.000,00 tapi anjeunna masihan Rp. 10.000,00 bari alim diangsulan (Ada dongeng yang entah kebetulan atau memang harus begitu. Saat memulai kerja sebagai sopir taxi, adalah penumpang pertama yang nyegat dari apotek Kimia Farma di betulan perempatan Dago-Merdeka. Penumpang tersebut ternyata Pak Sutardjo A. Wiramihardja yang hendak menuju ke Tubagus Ismail. Setibanya di tujuan, argo menunjuk pada jumlah Rp. 4.000,00 tapi beliau memberikan uang Rp. 10.000,00 serta tak mau kembalian).”

Lakon lengkap termasuk beberapa belokannya, tentu masih panjang. Ringkasnya tibalah pada tahun 1990, yang ternyata bayang-bayang kelabu pada jalan hidup Kang Eka tak juga sirna. Alkisah, Kang Eka sempat mendapat kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan Rahmat Hidayat sebagai ketua Parfi-Jabar. Belum genap sebulan kemudian, Kang Rahmat (demikian panggilan Kang Eka kepada aktor film Rahmat Hidayat) “membatalkan” penyerahan jabatannya sehubungan datangnya sepucuk surat dari Laksus.12 Kang Rahmat menjelaskan bahwa awal mulanya karena ada surat dari oknum lembaga tempat Kang Eka bekerja yang disampaikan kepada laksus, isi surat tersebut menyatakan bahwa Kang Eka “tidak bersih lingkungan.”

Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan dan goncangnya Kang Eka ketika mendapat tuduhan tak berdasar seperti itu. Lebih menyakitkannya lagi moda tuduhan tersebut tak melalui proses hukum dan apalagi pengadilan, tapi tiba-tiba seseorang harus otomatis menerima “hukuman” yang padahal belum/tidak terbukti. Hukuman yang sejatinya tak berdasar hukum itu menimpa Kang Eka berupa kehilangan pekerjaan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di tempat lain.

Dalam keterpukulan seperti itu Kang Eka menyatakan: “Hal éta anu jadi alesan akang teu neruskeun jadi sarjana… (Hal itu yang menjadi lantaran akang tak meneruskan untuk jadi sarjana…)” yang kemudian terobati oleh ujaran Saini KM yang menyatakan: “Akang langkung ngarep-ngarep Pa’ Eka janten seniman batan janten sarjana! (Akang lebih berharap Pa’ Eka menjadi seniman ketimbang jadi sarjana!).”

Rupanya pernyataan Saini KM itu begitu mujarab, buktinya di tengah kesulitan dan tekanan hidup yang begitu berat Kang Eka masih sanggup berdiri tegak. Ia tetap berjalan, dan bukanlah di jalan lain kecuali jalan panggung seni pertunjukan. Dalam masa sulit antara tahun 1970an – 1990an Kang Eka tampil bersama STB antara lain di dalam lakon Sang Naga karya Yegeny Schwartz (1974), Tabib Tetiron karya Moliere (1976), Jayaprana karya Jeff Last (1977), Mak Comblang karya Nikolai Gogol (1978), Jembangan yang Pecah karya Heinrich von Kleist (1979 dan 1991), Antigone karya Sophokles (1980), Karto Loewak karya Ben Jonson (1982), Prabu Randumulus karya Friedrich Durrenmatt (1982), Kuda Perang karya Johann Wolfgang von Goethe (1982), Geusan Ulun karya Saini KM (1983), Romeo & Yulia karya Shakespeare (1983), dan Karina Adinda karya Victor Ido (1993). Selanjutnya bersama Neo-Theater main di dalam drama Tritik Segaris Putih karya August Strindberg (2015) dan Suara-suara Mati karya Manuel Van Loggem (2017), keduanya dengan arahan sutradara Fathul A. Husein.

Pertunjukan “Suara-Suara Mati” karya Manuel Van Loggem oleh NEO-Theatre Bandung, 2017. (1). (Sumber foto: Dokumentasi NEO-Theatre Bandung)

Pertunjukan “Suara-Suara Mati” karya Manuel Van Loggem oleh NEO-Theatre Bandung, 2017. (2). (Sumber foto: Dokumentasi NEO-Theatre Bandung)

Pertunjukan “Suara-Suara Mati” karya Manuel Van Loggem oleh NEO-Theatre Bandung, 2017. (3). (Sumber foto: Dokumentasi NEO-Theatre Bandung)

Kang Eka pun sempat bermain dengan Teater Populer arahan Teguh Karya dalam lakon Pernikahan Darah karya Federico García Lorca (1987), dan produksi film Doea Tanda Mata (1985). Sementara bersama Dedy Setiadi adalah sinetron Siti Nurbaya produksi TVRI 1991.

Itu jelas bukan jumlah pentas yang kecil. Pertanyaannya: Apakah yang membuat Kang Eka sanggup untuk tetap menjalani teater meski gempuran hidup yang dialaminya begitu berat?

Kiranya tak ada kata lain selain: kesetiaan!

Aktor Grand Style?

Di masa pergaulan awal kiranya ada sisa pertanyaan yang senantiasa berulang di kepala: Seperti apakah kiranya Kang Eka yang pada awal saya kenali sebagai panembang itu jika main teater?

Maklum karena pentasnya pada lakon Ayub Abad XX (1971) dan Sang Naga (1974) belum “kazamanan” alias saya belum masuk ke dalam lingkungan kehidupan teater. Pun lakon Tabib Tetiron (1976) dan Jayaprana (1977), maka pementasan tersebut luput atau tak sempat saya tonton. Kecuali mendengar cerita-cerita dari Yesmil Anwar sebagai teman mainnya di dalam Jayaprana dan kebetulan pula sempat sekelas setelah sama-sama kuliah di jurusan teater, selebihnya adalah bahasan-bahasan di bangku kuliah yang disampaikan oleh Kang Yatna ataupun melalui pembahasan Saini KM, sementara Kang Ekanya sendiri sedang “ngalalana” seperti telah diurai di atas.

Justru karena mendengar cerita serta bahasan tersebut maka kepenasaran kian menebal hingga pertanyaan “seperti apakah kiranya Kang Eka itu jika main teater?” pun tercetus.

Saya sudah tak ingat lagi kepada siapa pertanyaan tersebut saya sampaikan. Tapi karena kejadiannya saya ingat di lingkungan kerja H.U. Pikiran Rakyat maka hanya ada tiga kemungkinan pertanyaan tersebut saya sampaikan kepada Kang Yatna, Kang Us Tiarsa, atau kepada Kang Yayat Hendayana. Sementara yang saya ingat cukup kuat, meski kalimatnya sudah tak persis lagi, adalah jawabannya kira-kira: “Eka mah alusna mun maén dina grand style (Eka itu bagusnya jika main dalam grand style).

Tak ada penjelasan lain atas istilah grand style tersebut, tak ayal itu justru menjadi pertanyaan baru yang berkecamuk di kepala. Maka, begitu mulai aktif di lingkungan Rumentang Siang, saya pertanyakan hampir ke setiap orang sejak kepada Endut, Udin, Bodin, Kang Cece Raksa, Kang Aris Permana, Demiyata Kaiin, dan tentu kepada Kang Adjat Sudradjat pula.

“Sandiwara babad grand style téh,” itu jawaban yang muncul dan nyaris merata dari setiap orang. Penjelasan tambahannya berkisar sekitar moda drama-drama berlatar kerajaan, lakon-lakon yang berdasarkan legenda atau dongeng rakyat, atau dalam tulisan Kang Yatna (meski tak menunjuk langsung istilah grand style) adalah wacana “drama galuran.”13 Kang Yatna menyebut itu sebagai salasatu versi teknik suatu penampilan dalam pola juru pantun atau dalang, dan/atau seperti umumnya teater rakyat dalam membawakan cerita-cerita feodal dengan setting istana dan kehidupan raja-raja. Sementara teman-teman Rumentang Siang dalam imbuhannya itu mengacu kepada gaya (style) permainan yang disebutnya gagahan, agung atau anggun, satriaan, dan semacamnya.

Imbuhan atau penjelasan intuitif dari teman-teman itu termasuk jitu. Belakangan, misalnya, saya temui penjelasan lain sedikit demi sedikit. Antara lain dari Kostas Valakas di dalam tulisan yang berjudul “Penggunaan Tubuh dalam Memainkan Drama Tragedi dan Satir.” Valakas menyebut penggayaan grand style itu berkenaan dengan bahasa tubuh. Di dalam catatannya ia menyampaikan bahwa lakon “Katak-katak”nya Aristophanes adalah salah satu teks yang membuktikan gaya akting agung (grand style), beda jika dibanding drama Aeschylus dan Euripides yang menuntut gaya akting ‘realistis.’ Kedua gaya tersebut, yaitu gaya agung dan realistis, mungkin paling baik jika diselidiki pada tingkat gaya linguistik, itu dapat dibedakan di dalam teks-teksnya. Tetapi saya (Valakas) mengusulkan untuk mengadopsi istilah ‘arkaik’ (archaic) atau ‘kuno’ dan ‘klasik,’ mengingat kategorisasi tersebut lebih sering digunakan, meskipun memang cenderung meluas karena akan berkait dengan sejarah, seni, dan sastra Yunani kuno.

Apa yang saya sebut gaya akting ‘kuno,’ lanjut Valakas, harus dikaitkan dengan pengaruh pertunjukan ritual, rapsodik, lirik, paduan suara, dan akting teater seni-seni rakyat di abad kelima. Moda-moda pertunjukan tersebut dapat dilacak dalam tragedi dan drama satir yang masih bergaya puitis atau masih bergantung pada tradisi puisi epik dan liris. Bentuk paling khas dari gaya ini adalah teknik ritualistik, misalnya, menjadi bagian/peran penting pada paduan suara di sepanjang sejarah teater Yunani kuno. Sebaliknya, apa yang saya sebut gaya akting ‘klasik’ ditunjukkan oleh bahasa tragis dan satir yang membangkitkan aspek kehidupan politik, budaya, dan pribadi sehari-hari di Yunani pada abad kelima.

Bagaimanapun, baik grand style, gaya kuno, klasik, realis atau apapun, seperti ditulis Kang Yatna, itu semua adalah unsur-unsur luar.14 Dalam kalimatnya yang lain ia menyebutkan bahwa itu hanyalah bumbu-bumbu. Namun ia pun tak mengharamkan, seperti dalam kalimat lanjutannya yang menyatakan: “Seni drama adalah juga tontonan yang tak melarang adanya bumbu-bumbu penyedap.” Ia menandaskan bahwa inti drama itu bukan pada ciri-ciri yang bersifat fisikal, melainkan bertolak dari dorongan dalam, suatu proses penghayatan menuju pengalaman.

Bisa Menjadi Apa Saja

Pertanyaan berikutnya: Apakah tepat jika Kang Eka digolongkan kepada tipekasting grand style?

Jika kita melihat sejumlah pertunjukan dan peran-peran yang dimainkannya bersama STB, bukan tak mungkin kita akan bersegera mengatakan: ya! Kita lihat misalnya di dalam produksi drama “Sang Naga,” Kang Eka memerankan tokoh Sang Naga, seorang raja tiran; di dalam lakon “Jaya Prana,” menjadi raja Buleleng; pada “Prabu Randumulus” ia yang menjadi Randumulusnya; dalam drama “Kuda Perang” semula memerankan Empu Anala tapi kemudian jadi Pangeran Anggaraksa menggantikan Arthur S. Nalan yang saat itu sakit; pada “Geusan Ulun” memerankan Sayanghawu alias Jayaperkosa; pada lakon “Romeo & Yulia” memerankan Yang Dipertuan Agung Capulet, sang ayah Yulia; dan tentu saja harus dicatat bahwa pada drama “Antigone” memerankan tokoh Creon.

Bahkan pada drama-drama berkecendeungan komedi di luar “Sang Naga” yang dasarnya komedi tapi berbalut satir politik, Kang Eka nyaris tetap memerankan tokoh-tokoh “gagahan” misalnya pada Mak Comblang sebagai Tigor Kudalaut, seorang pelaut; Tabib Tetiron memerankan ayah; dan dalam Jembangan yang Pecah memerankan Inspektur; dan dalam Karto Loewak jadi Si Kebiri.

Perlu pula dicatat dalam drama “Pernikahan Darah” garapan Teguh Karya, Kang Eka memerankan tokoh Ayah; dalam film “Doea Tanda Mata” menjadi ketua pergerakan pemuda. Pun di dalam serial sinetron “Siti Nurbaya” garapan Dedy Setiadi, Kang Eka berperan sebagai Sutan Mahmud.

Nyaris lengkap, Kang Eka senantiasa dipercaya untuk memerankan tokoh-tokoh agung, gagahan, yang dituakan, kalangan atas, pemimpin, dan semacamnya. Puncaknya, tentu saja, dalam “Antigone” sebagai simbol dari moda teater grand style.

Namun, dari lakon-lakon yang sempat saya tonton dan beberapa diantaranya bahkan ikut terlibat, yaitu Mak Comblang, Jembangan yang Pecah, Antigone, Karto Loewak, Geusan Ulun, Romeo & Yulia, Pernikahan Darah, Doea Tanda Mata, dan Siti Nurbaya; saya melihat dan merasakan adanya gradasi perbedaan dari satu peran ke peran lainnya. Kesan agung, besar, berwibawa, dan yang dituakan, memang takterhindarkan; tapi, saya tak melihat semua itu dijalankan dengan tipe kasting grand style, melainkan “menjadi” dari hal-hal yang tumbuh dari tuntutan peran yang tergariskan di dalam naskah serta arahan sutradara yang kemudian dikembangkan oleh Kang Eka sendiri.

Saya yang memulai segalanya dari tak tahu apa-apa dan hingga kini pun kian tak tahu apa-apa, sedikit demi sedikit dari satu pentas ke pentas lainnya merasakan “gradasi” yang saya sebut di atas. Meski dalam naskah-naskah yang nyaris senada (Mak Comblang, Jembangan yang Pecah, Karto Loewak) yaitu kunci nada komedi, saya merasakan adanya perbedaan-perbedaan antara peran Tigor Kudalaut, inspektur, dan Si Kebiri yang dibawakan Kang Eka. Perbedaan yang dimaksud, tentu saja, bukan sekadar perbedaan fisik berupa busana dan tata-rias (pada Karto Loewak semua pemeran menggunakan topeng). Tapi, yang terpenting dan terasakan, adanya perbedaan sejak sikap tubuh hingga ditel-ditel semisal laku gerak (gestikulasi) tiap anggota badan, bahkan cara berkata-kata hingga helaan nafas dari satu tindakan ke tindakan yang lainnya.

“Wajar dan sangat realistis sekali,” gumam saya suatu ketika saat menonton, meski sesungguhnya belum faham apa itu gaya realis dan lainnya, masih jauh pula ke memahami tontonan presentasional dan representasional. Misalnya dalam pentas Mak Comlang, Kang Eka yang bermain bersama Bodin Solihin, Yoyo C. Durachman, Kang Cece Raksa, Kang Adjat Sudradjat, Kang Us Tiara, Made Suartini, Nooringhati, Ceu Yati, dan Ika, sungguh kehadirannya dalam membawakan peran Tigor itu sewajar dan serealistis teman-teman main lainnya, seperti umumnya garapan pertunjukan yang disajikan STB. Betul Kang Eka tidak “mijah” seperti Bodin Solihin atau Adjat Sudradjat, misalnya, melainkan cenderung irit dalam gerak bahkan berbahasa tubuh yang cenderung kaku dan tegas. Namun, hemat saya, baik Bodin Solihin atau Adjat Sudradjat, serta dalam hal ini Kang Eka; itu berlaku dengan takaran perannya masing-masing. Dengan kata lain, tidak dalam pengertian yang satu bermain realistis dan lainnya grand style. Ini kiranya hasil ajaran Kang Yatna tentang inti drama yaitu bukan pada ciri-ciri yang bersifat fisikal, melainkan bertolak dari dorongan dalam, suatu proses penghayatan menuju pengalaman. Menjadi Tigor Kudalaut, inspektur, dan Si Kebiri bukan karena pakaian, topeng, dan riasan wajah yang merupakan tampak luar; justru hal-hal yang tampak luar tersebut “dihidupkan” dari dalam. Semua berada pada sejatinya seni peran.

Beruntung Kang Eka sempat dipercaya oleh STB untuk memerankan tokoh Creon di dalam “Antigone,” beruntung pula saya sempat menontonnya. Ini merupakan salasatu tontonan penting dari STB dalam artian manakala menempatkan grand style itu pada kebutuhan wajarnya, dan/atau bukan artinya garapan-garapan lain menjadi tak penting. Ujung bandingan terjauh lainnya ada pada drama “Badak-badak” (Eugene Ionesco), di sini pun sama; penggayaan teater absurd itu ditempatkan pada kebutuhan wajarnya. Modal dasar bagi keduanya dan bagi seluruh kecenderungan STB di tangan Suyatna Anirun adalah sejatinya seni peran yaitu “bisa menjadi apa saja” yang kemudian ditopang oleh penguasaan sikap dramatik hingga membentuk laku dramatik. Tak terlupakan hal memukau lainnya di dalam “Antigone” adalah sejak penataan artistik yang irit tapi mantap hasil kerja Kang Adjat. Ia hanya menempatkan sebentuk matahari dekoratif berwarna emas di tengah siklorama hitam, pun hadirnya karya topeng-topeng pentas yang indah dan berkarakter. Sekali lagi, saya merasa beruntung bisa menonton “Antigone” sehingga saya memiliki kesempatan melihat bagaimana sejatinya grand style itu dimainkan. Dengan itu, saya pun menjadi bisa melihat dan merasakan gradasi perbedaannya dengan pementasan drama Geusan Ulun, dan Romeo & Yulia; serta khusus dalam pada pembicaraan tentang Kang Eka, gradasi tersebut bernuansa pula pada penampilan drama Pernikahan Darah, ataupun film Doea Tanda Mata garapan Teguh Karya.

Eka Gandara Wk. dalam film “Doea Tanda Mata”. (Sumber foto: https://indonesiancinematheque.blogspot.com)

Pemain film ‘Doea Tanda Mata”. Dari kiri, Eka Gandara, Alex Komang, dan Umar Khattab di Bandung, Jawa Barat, 1985. (Sumber foto: TEMPO/Syafiq Basri)

Kang Eka, jika boleh disimpulkan, memang dibentuk/terbentuk oleh STB; baik sejak pramasuk STB dalam pergaulannya dengan Yaya Sunarya, Cece Raksa, Ade Kosmaya, Hussein Wijaya, Aep Rumtama, Bodin; dan “menjadi” setelah gabung dan langsung di bawah asuhan Suyatna Anirun. Maka seperti para aktor STB lainnya ataupun para alumni STB, adalah mereka yang berbasis kepada sejatinya seni peran. Prisip “bisa menjadi apa saja” yang awal mulanya bersemi dari sajak “Mengolah Kesadaran”nya Rendra, menunjukan bahwa Kang Eka serta eksponen STB lainnya itu tidak berpatok pada suatu “isme” atau penggayaan teater tertentu, melainkan mampu hadir dengan isme serta penggayaan apapun dengan baik. Kang Yatna menyebut “isme” atau penggayaan itu sekadar “baju” dari suatu penampilan teater.

Seperti telah terurai di atas, suatu ketika Kang Eka dan/atau STB secara keseluruhan tampil dengan rona grand style pada “Antioge,” saat lain bisa hadir dengan “baju” teater absurd seperti pada “Badak-badak,” dengan “Pengadilan Anak Angkat” (Bertolt Brecht) berwajah “drama galuran” atau teater rakyat, dalam pentas “Karto Loewak” tampil sebagaimana komedie stamboel yang lengkap dengan musik keroncongnya, dalam “Geusan Ulun” sebagaimana gaya “babad” pada ragam sandiwara Sunda, bergaya Romantik pada pentas “Kuda Perang,” mendekati moda Victorian dan Elizabethan pada pentas “Romeo & Yulia,” dekat-dekat dengan Topeng Banjet pada “Mak Comblang,” bergaya realis pada “Burung Camar” (Seagull, Anton Chekhov), memainkan grotesque serta sisi perihnya ironi dramatik seperti pada “Raja Lear” (Shakespeare), dsb.

Kondisi Musikal

Tanpa maksud mengecilkan aktor-aktor lain, ada yang senantiasa berbekas dari setiap tampilan-tampilan Kang Eka di panggung teater; selain kemampuan aktingnya adalah tehnik pengolahan vokalnya yang “matak dédéngéeun” atau seperti terekam atau tersimpan di dalam memori aural.

Pengalaman dédéngéeun itu sesungguhnya telah teralami sejak pertama nonton Kang Eka di dalam Karto Loewak (1982). Namun sejak itu pula saya seperti selalu berusaha “membunuh” pengalaman tersebut karena saya sendiri kerap menghardik dalam hati: “ah, kamu merasakan itu karena di kepalamu sudah ada mitos bahwa Kang Eka itu penyanyi.”

Itu satu hal. Hal lainnya adalah pertanyaan: Bagaimana kiranya jika Kang Eka main realis?

Pertanyaan tersebut muncul mengingat komedi farce pernah saya lihat pada “Mak Comblang” dan “Jembangan yang Pecah,” grand style pada “Antigone,” komedi stambul pada “Karto Loewak,” sandiwara babad pada “Geusan Ulun,” gaya Victorian dan Elizabethan pada “Romeo & Yulia,” nada Romatik pada “Kuda Perang” dan “Pernikahan Darah,” serta tentu saya kecualikan terlebih dahulu “Doea Tanda Mata” karena bentuknya film.

Ihwal dédéngéeun, ya, kaitannya memang dengan musik. Saya yang dari lugu tak tahu apa-apa saat menonton Karto Loewak, menangkap Kang Eka itu senantiasa menggunakan tehnik tertentu saat memulai dialog. Belakangan kian saya temukan bahwa Kang Eka memiliki kecenderungan seperti menentukan ‘kunci nada’ tertentu di setiap awal dialog yang sesungguhnya terhubung dengan ‘kunci nada’ ujung dialog lawan mainnya. Kang Eka di dalam membawakan peran-peran dramanya, tentu saja, bukan sedang bernyanyi. Tapi, berkenaan dengan hal ‘kunci nada,’ itu tepatnya hanya ada di dalam perbendaharaan tehnik musik.

Lama hal yang saya duga atau ‘ginding’nya katakanlah hipotesis itu saya pendam. Dua hal yang membuat saya sungkan mengungkapnya; pertama, karena pada dasarnya saya tak pernah studi formal tentang musik; kedua, pun pada dasarnya saya tak mendalami keaktoran, sementara ketika mencoba mencari-cari kepustakaan tentang keaktoran yang hubungannya dengan menyanyi, itu taksaya temukan kecuali pada kepustakaan opera.

Hingga tibalah pada saat Fathul A. Husein mengabarkan rencana akan menggarap dan menyutradarai naskah Tritik Segaris Putih karya August Strindberg, termasuk menyampaikan kabar bahwa dirinya sedang menghubungi sekaligus sangat berharap bahwa Kang Eka lah yang memainkan peran utamanya. Mendengar hal tersebut, saya berkata dalam hati: “Ini dia saatnya melihat Kang Eka bermain di dalam drama realis, sekaligus temponya untuk membuktikan hipotesis keaktoran dan pola musikal itu.” Atas kesadaran itu, saya menyempatkan mengikuti beberapa kali proses latihan Tritik Segaris Putih, menyaksikan general rehearsal (gladi resik), dan dua kali pementasannya pada 21 – 22 Desember 2015 di Studio Teater ISBI Bandung.

Poster pertunjukan “Tritik Segaris Putih” karya August Strindberg oleh NEO-Theatre Bandung di Bentara Budaya Jakarta, 2016. (Sumber foto: https://www.bentarabudaya.com)

Pertunjukan “Tritik Segaris Putih” karya August Strindberg oleh NEO-Theatre Bandung, 2016. (1). (Sumber foto: Dokumentasi NEO-Theatre Bandung)

Tritik Segaris Putih ditulis oleh Strindberg pada tahun 1892, suatu masa ia goyah keyakinannya terhadap naturalisme yang padahal merupakan awal mula pijakannya yang ia bangun pada drama dan teater demi ‘pemberontakan’ terhadap romantik idealis Goethe dan Schiller yang pernah menetes pada dirinya di masa yang lebih awal lagi. Strindberg, seperti tercium pada naskah-naskah dramanya, ketimbang ‘membuang’ jejak yang pernah ia lalui justru cenderung memelihara dan menggabungkannya. Takayal, sejak semasa dengan facing death atau Tritik Segaris Putih Strindberg menyandang label sebagai dramawan Swedia yang bernuansakan realis, naturalis, simbolis, ekspressionis, pun surrealis, eksistentialis, dan absurdis.15

Pertunjukan “Tritik Segaris Putih” karya August Strindberg oleh NEO-Theatre Bandung, 2016. (2). (Sumber foto: Dokumentasi NEO Theatre Bandung)

Kiranya cukup memadai bagi harapan saya yang ingin melihat Kang Eka bermain realis. Itu menjadi lebih lengkap lagi ketika mendengar ucapan Fathul A. Husein di awal proses: “Kita akan menggarap lagi teater jadul, Kang Herr.” Fathul mengucapkan kata jadul sebagai satir atas satir atau atas nada cemooh bahwa teater realis itu kuno, ketinggalan zaman, tidak avant-garde, non-eksperimental, ya jadul. Saya hanya senyum karena percaya pada Fathul sebagai teatrawan terkini, itu sudah teruji begitu setia menjalani teater “bisa menjadi apa saja,” dan terutama menjalani moda penggayaan teater realis, sambil sepakat pula bahwa mau realis, absurd, atau apapun, itu hanya perkara permukaan. Ruang kemungkinan avant-garde, eksperimental, dan semacamnya takhanya milik teater simbolis, ekspressionis, surrealis, eksistentialis, dan absurdis; sebab di dalam realisme pun sangat terbuka kemungkinannya, bahkan dunia simbol, daya ekspresi, rona surreal, filsafat eksistentialis, dan absurditas itu menjadi bagian yang berkelindan di dalam kemungkinan teater realis. Pilihan kepada naskah Tritik Segaris Putih, kiranya bisa disebut sebagai jawaban atas itu semua.

Pertunjukan “Tritik Segaris Putih” karya August Strindberg oleh NEO-Theatre Bandung, 2016. (3). (Sumber foto: Dokumentasi NEO-Theatre Bandung)

Tritik Segaris Putih adalah sandiwara satu babak yang sangat psikologis, seperti diurai di dalam buku acara pertunjukan, sinopsis lakon ini mengungkap disharmoni psikologis yang akut antara seorang ayah (pensiunan) dengan anak-anak perempuannya yang semua nyaris perawan tua. Kejatuhan psikis sang ayah terutama akibat ditinggal mati sang istri dan anak laki-lakinya. Kebangkrutan ekonomi keluarga membuatnya memutuskan untuk mati meminum racun dan membiarkan rumah pesanggrahannya dilalap api dari kompor yang dibiarkan terus menyala, tidak lain agar menghasilkan uang untuk anak-anaknya dari asuransi kebakaran. Sebuah patriotisme perngorbanan diri untuk menebus kesalahan di masa lalu, demi masa depan anak-anaknya.

Pertunjukan “Tritik Segaris Putih” karya August Strindberg oleh NEO-Theatre Bandung, 2016. (4). (Sumber foto: Dokumentasi NEO-Theatre Bandung)

Secara teknis, naskah ini sangat menantang bagi setiap pemeran. Tentu, demikian halnya dengan peran Kartawijaya yang dimainkan oleh Kang Eka. Yang disebut “jiwa” dalam perannya itu tidak “flat” atau datar seperti umumnya cerita hiburan, melainkan bermetamorfosa, berkembang bahkan dari menit ke menit sepanjang lakon berkembang hingga masuk ke kecamuk saat mengambil keputusan minum racun dan membakar rumah.

Tepat sekali sang penata artistik, Joko Kurnain, dalam mengambil keputusannya bersama sutradara yang membangun situasi tearalnya dalam bentuk chamber play (drama kamar). Hubungan antara penampil dan penonton menjadi intim, liris, seperti halnya suasana musik kamar yang umumnya untuk disajikan bagi penonton dalam jumlah kecil dan dalam ruang yang juga kecil. Ini bukan saja “membantu” Kang Eka yang sudah tidak muda lagi yaitu telah memasuki usia 69 tahun,16 tapi sangat efektif pula bagi pemeran-pemeran lain untuk bisa hadir mengolah segenap ditel seni peran. Setiap laku kecil sermisal gerak jari-jemari, tatapan dan arah titik mata, hingga helaan nafas pun menjadi hadir langsung di hadapan penonton.

Patut pula dicatat, bukan saja sepuh, di tubuh Kang Eka saat itu sudah tertanam lima buah ring atau stent berupa tabung-tabung kecil pembuka sumbatan pada aliran darah dari dan menuju jantung. Dalam hal ini, izinkanlah saya berbelok sejenak untuk mengatakan: di balik kenyataan tersebut, apa lagi namanya jika bukan bukti kesetiaan, penyerahan diri, cinta, dan semangat berteater. Ihwal semangat dan loyalitasnya terungkap dalam obrolan whatsapp sepanjang penyusunan catatan ini, Kang Eka antara lain menyatakan: “Ah, ieu ogé mugi katampi, akang teu wungkul maén jeung klub ahéng. Teu wungkul kudu disutradaraan ku sutradara kampiun. Kasaksi ku salira, akang tetep sumanget najan maén jeung grup nu kasebut anyar, malah disutradaraan sasatna ku murid nyaéta Yayi Fathul A. Husein” (Ah, ini pun barangkali saja diterima, akang bukan saja main bersama kelompok teater besar, tak hanya mau disutradarai oleh sutradara kampiun. Tersaksikan juga oleh Anda, akang tetap semangat meski main dengan grup yang termasuk baru, bahkan disutradari oleh adik kita, Fathul A. Husein, yang nyatanya termasuk murid).”

Ya, semangatnya itu betul-betul menyeruak sekaligus berimbas pada lawan-lawan mainnya sepanjang pertunjukan “Tritik Segaris Putih” bersama NEO-theatre. Seingat saya, tak ada sedikitpun gambaran Kang Eka yang sudah sepuh dan bagian tubuh dalamnya yang sudah tak utuh. Sosok “tua” yang muncul di pentas itu serpenuhnya adalah sosok peran Kartawijaya. Apakah itu artinya?

Pertunjukan “Tritik Segaris Putih” karya August Strindberg oleh NEO-Theatre Bandung, 2016. (5). (Sumber foto: Dokumentasi NEO-Theatre Bandung)

Pertunjukan “Tritik Segaris Putih” karya August Strindberg oleh NEO-Theatre Bandung, 2016. (6). (Sumber foto: Dokumentasi NEO-Theatre Bandung)

Artinya, Kang Eka bukan hadir sebagai dirinya yang sudah sepuh melainkan Kang Eka yang mendorong atau menghidupkan peran yang dilakoninya yaitu si sepuh Kartawijaya. Orang-orang panggung teater biasanya langsung faham, bahwa menghadirkan tubuh tua sebagaimana dirinya itu berbeda sekali dengan “menghadirkan” peran tua. Jika hadir sebagai diri sendiri, segalanya tinggal membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Sementara ketika membawakan peran, sekecil apapun, yang pertama sekali perlu adalah energi untuk mendorong agar peran tersebut hadir dan “menjadi.” Bersama energi tersebut terjumlahkan perkara daya ingat terhadap dialog-dialog, konsentrasi dan perhatian kepada lawan main, kesadaran ruang, menjaga struktur dramatik yang dikehendaki naskah serta sutradara, memainkan tempo dan irama, dan sebagainya.

Pertunjukan “Tritik Segaris Putih” karya August Strindberg oleh NEO-Theatre Bandung, 2016. (7). (Sumber foto: Dokumentasi NEO-Theatre Bandung)

Dan, ini yang membedakan Kang Eka sepuh dalam keseharian dengan Kang Eka ketika memainkan peran seorang tua bernama Kartawijaya; seluruh kejiwaan peran tersebut dimainkan oleh Kang Eka sebagaimana biasa ia akting, peran Kartawijaya dibawakannya dalam kondisi musikal yang terjaga sejak awal hingga pertunjukan berakhir. Itu bahkan saya buktikan dengan cara menonton sambil memejamkan mata.17

Di atas telah disitir selintas tentang bagaimana Kang Eka membuka awal dialog di penghujung dialog lawan mainnya, di sana seperti ada ‘kunci nada’ yang dimainkan. Cara ia memainkan pun dalam konteks dinamik seperti halnya dalam musik, kadang ia memakai jurus harmoni atau menggunakan nada yang selaras dengan nada penghujung lawan mainnya. Tapi terkadang ia tempuh juga dengan cara kontras; misal ketika lawan main mengakhiri dialognya dengan nada tinggi, Kang Eka membuka sahutannya dengan nada rendah, dan/atau sebaliknya.

Pun ketika ia memainkan kalimat-kalimat panjang apalagi soliloqui, hampir senantiasa ia bawakan dengan tehnik musikal baik terhadap isi dialog yang bernuansa puitik, liris, ataupun prosa. Di sini saya katakan atau saya tulis “tehnik,” sementara sejatinya bagi Kang Eka sendiri kiranya sudah menjadi non-tehnis sebab hal itu telah menjadi naluri atau telah menjadi bagian di dalam dirinya, itu telah menjadi energi yang mengalir dengan sendirinya. Hat itu, lagi-lagi terungkap dalam obrolan whatsapp, Kang Eka antara lain menulis: “Soal nada, panginten kasang tukang akang jadi urang musik/karawitan kababawa. (Perkara nada, mungkin terbawa-bawa karena latar belakang akang yang jadi orang musik/karawitan).” Sementara dari sisi kesadaran atau teoritik seni perannya, Kang Eka menulis: “Akang yakin pisan yén pancén pemeran kudu bisa memelihara, membina jeung membangun ‘sirkular respons.’ Ieu konci nu jadi ageman akang (Akang berkeyakinan bahwa tugas pemeran itu mesti bisa memelihara, membina, dan membangun ‘sirkular respon.’ Itu kunci pegangan akang).”

Sebagai catatan kecil saja, bahwa ‘sirkular respons’ atau (katakanlah dalam mudahnya) kesaling-bersahutan bisa juga kesaling-terhubungan bunyi/nada dalam suatu ikatan/lingkaran/sirkulasi. Itu agak khas adanya di dalam dunia musik, tapi kemudian dipelajari juga dalam kepentingan retorika, pidato, atau tehnik bicara, juga ilmu jiwa. Sementara secara teknis, ‘sirkular respons’ menjadi mungkin terjadi karena adanya kesadaran terhadap ‘sirkulasi/lingkaran nada-nada’ (circular tones), dan itu semua bermuara pada istilah sirkularitas pitch (pitch circularity) yaitu rangkaian nada tetap yang terasa naik atau turun tanpa henti dalam pitch.

Ihwal pitch itu pelik, yang lebih mudah difahami adalah saran Kang Eka dalam bentuk tulisan yang menyatakan: “Adalah penting pula bagi seorang pemeran untuk berlatih bernyanyi, kegunaannya bukan untuk menjadi penyanyi tetapi agar ia peka terhadap nada dan irama.”18

Bagi catatan ini sendiri, sekaligus sebagai penutup, kiranya terjawablah pertanyaan yang dikemukakan pada awal catatan, yaitu:“Bagaimana kiranya penyanyi yang bagus itu ketika main sebagai aktor?”

Demikianlah, meski jawabannya serba selintas dan tak terstruktur.***

*Penulis adalah Perupa dan pengamat seni pertunjukan

______________

1 Disebut kegilaan itu jika diukur dengan batas kemampuan. Terutama kala masuk tahun 1970an, saya sudah gemar mengoleksi rekaman karya musik dalam format pita kaset hingga piringan hitam (ph). Kegemaran tersebut amat sangat jauh dari kemampuan. Untuk mampu beli sebuah kaset, misalnya, itu mesti menabung dengan menyisihkan uang jajan atau sama sekali takjajan. Apalagi ph, masih termasuk barang mewah baik benda phnya dan terutama alat putarnya. Kegilaan ini pula yang mendorong saya mau menjadi pelayan toko alat-alat tulis di jalan Diponegoro, Jakarta, selama sekitar empat tahun. Tujuannya agar ada penghasilan, bisa menabung, dan yang terpenting adalah dekat dengan jalan Surabaya yaitu tempat/pasar barang bekas termasuk ph.

2 Dari dulu, terutama kelak ketika dipercaya oleh Kang Us Tiarsa untuk menulis rutin ihwal musik di lembaran Pikiran Rakyat edisi Minggu; saya kerap menggunakan istilah “orkes” untuk sajian musik gamelan. Itu, setidaknya menurut pendengaran saya, karena sewujud dengan moda orkestrasi dari suatu orkes simfoni.

3 Dikenal dengan nama “Toko Hidayat,” kala itu masih beralamat di jalan Ranggagading, Bandung, sebelum kemudian menjadi Galeri Hidayat di jalan Sulanjana.

4 Sejak kecil biasa dituntun ayah bahkan beberapa kali pergi sendiri nonton wayang, menyaksikan rombongan kesenian dari Karawang di pelataran selatan stasion Bandung dengan bintang utamanya “si asoy,” bahkan semasa SR (yang taklama kemudian berubah menjadi SD) sempat ikut rampak sekar diiring kacapi yang dimainkan guru kesenian kami, belajar penca yang dipirig (diiringi) di halaman rumah Pak Haji Abdurahman ataupun penca tanpa pirig dari Abah Encik, lantas kala SMP sempat menjadi pemain sandiwara radio berbahasa Sunda yang diasuh Abah Kabayan di Radio Kencana.

Abah Kabayan adalah Abah Haji Affandi, ayah dari Wahyu Affandi atau Doel Sumbang. Radio Kencana, itu berada di jalan Pajajaran, takjauh dari rumah tinggal kami di gang Kina.

5 Heddy Shri Ahimsa-Putra, Strukturalisme Lévi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra, Galang Press, Yogyakarta, 2001 : 179.

6 Hatoan atau dengan tambahan panggilan “Kang” sebagai penanda dianggap sesepuh di Departemen Kesenian UNPAD. Sempat kuliah di Fakultas Ekonomi namun dropped out atau hanya sampai sarjana muda karena mengutamakan kegiatan-kegiatan keseniannya.

7 Eka Gandara Wk sempat menjadi pengajar di Kokar (Konservatori Karawitan) sejak 1970, kemudian diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada 1973. Terhitung sejak 1978 kepegawaiannya pindah ke ASTI (kini ISBI) Bandung hingga pensiun pada 2014.

8 Sumber: Ine Arini, ia memanggil Utuy Tatang Sontani itu Uwa Utuy karena hubungannya dengan Mamih Acih (Nyi Raden Tedja Karaton) yaitu istrinya Utuy. Mamih Acih, bersaudara dengan Aki Mama yaitu kakeknya Ine Arini yang hingga kini hubungan persaudaraan antarketurunannya masih berlangsung.

9D.N. Aidit tak berhasil mem-PKI-kan Lekra karena penyikapan Nyoto. Selengkapnya lihat TEMPO, Senin, 30 September 2013 (https://nasional.tempo.co/read/517733/aidit-tak-mampu-mem-pki-kan-lekra/full&view=ok)

10 Saat itu penulisan G30S masih harus tertulis G30S/PKI.

11 Sutardjo A. Wiramihardja ketika itu sebagai ketua STB (Studiklub Teater Bandung).

12 Lengkapnya Laksus Kopkamtib, akronim dari Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, lembaga keamanan internal Pemerintah Indonesia pada era Orde Baru. Sesungguhnya Kopkamtib telah dibubarkan tertanggal 5 September 1988, digantikan oleh Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas). Tapi di tengah kehidupan masyarakat istilah “laksus” sudah begitu tertanam, sehingga operasi Bakorstanas yang berkenaan dengan kegiatan keamanan dan intelijen masih kerap disebut “laksus.”

13 Lihat Suyatna Anirun, Tentang Sikap Dramatik dan Warna Lokal, di dalam buku kumpulan tulisan berjudul “Bagi Masa Depan Teater Indonesia,” Granesia, Bandung, 1983.

14 Ibid, dengan catatan bahwa inti pembicaraan Kang Yatna (Suyatna Anirun) di dalam tulisannya itu adalah ihwal “warna lokal,” yang dalam tafsir penulis (hd) itu perkara tampilan, penggayaan, style; maka dalam konteks luasnya bisa berkenaan dengan penggayaan apapun; termasuk gaya ‘kuno,’ ‘klasik,’ atau ‘grand style’ seperti yang dibicarakan di sini.

15 Egil Törnqvist dan Birgitta Steene (ed), Strindberg on Drama and Theatre: A Source Book, Amsterdam University Press, 2007.

16 dalam sejumlah data formal, tahun kelahiran Kang Eka itu selalu ditulis tahun 1949. Itu terjadi karena suatu ketika terjadi kesalahan pendataan administratif di lembaga, yang kemudian menjadi keterlanjuran. Sejatinya, Kang Eka lahir di Ciamis, 31 Mei 1946.

17 Di antara kesaksian saya sejak proses latihan, general rehearsal, hingga pentasnya; tak sekali saya secara sengaja nonton sambil memejamkan mata. Tujuannya tak lain sebagai upaya menangkap struktur “suara,” terutama pada peran yang dimainkan oleh Kang Eka.

18 op cit “Bagi Masa Depan Teater Indonesia,” Eka Gandara Wk, Olah Vokal sebagai Penunjang Keberhasilan Pemeran, 1983.