Jakob Sumardjo: Teater sekarang dimana-mana kendor….

Oleh Edy Susanto

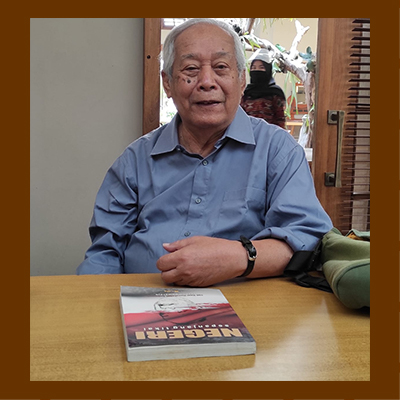

Menjelang 82 tahun (genap 82 tahun, pada 26 Agustus nanti) Prof. Drs. Yacobus Sumardjo masih kelihatan sehat. Perawakannya terlihat bugar, pendengaran masih tajam, suara masih jelas terdengar dan masih terus berkarya, menulis. Salah satu tips untuk menjaga kesehatannya, menurut beliau adalah berhenti merokok. Jakob Sumarjo kita kenal tulisannya demikian banyak – tersebar di mana-mana, baik kolom surat kabar dan majalah, makalah seminar, pengantar di kolom buku acara pertunjukan teater, dan lain-lain.

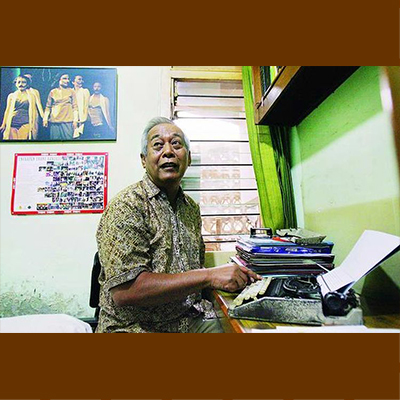

Yang mengharukan – di era algoritma dan digital ini, seluruh artikel tersebut masih dituliskannya dengan mesin tik. Ia tetap bertahan menulis menggunakan mesin ketik manual (baheula) lamanya . ”Mesin ketik itu setia menemaninya saya selama 50 tahun lebih,” katanya. Seluruh buku-bukunya pun “lahir” dari mesin ketik tersebut. Buku Jakob yang seringkali digunakan sebagai rujukan para akademisi adalah Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama, Estetika Paradoks, dan Filsafat Seni.

Sebagai orang Jawa yang tinggal di Bandung sejak lama – ia juga intens mempelajari seni dan budaya Sunda. Hasilnya sederet buku: Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun Sunda (2003), Hermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Guru 2 Gantangan (2004), Khazanah Pantun Sunda, Sebuah Interpretasi (2006), Simbol_Simbol Mitos Pantus Sunda (2013), dan Sunda: Pola Rasionalitas Budaya (2015). Bahkan pada ulang tahunnya yang ke-80, dua tahun lalu (2019) beliau menerbitkan sebuah autobiografi dengan judul Cerita Sederhana dari Orang Biasa, yang lengkap menceritakan masa kecil hingga dewasa, yang publik belum banyak yang tahu.

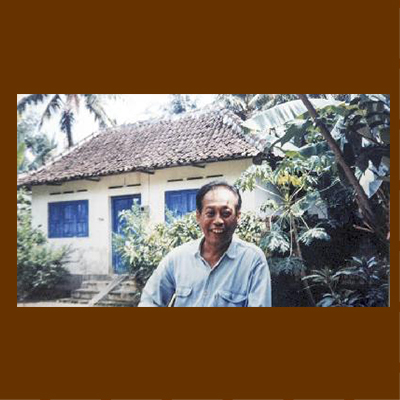

Jakob di kampus. Sumber: foto Tempo

Menulis- sudah menjadi darah daging Jakob. Sejak 1955, tatkala masih SMP, ia sudah menulis cerita pendek. Saat itu 6 cerita pendeknya dimuat di surat kabar Yogyakarta. Jakob hingga sekarang masih aktif mengajar sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu, yaitu di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), Universitas Parahyangan, ISBI (Institut Seni Budaya Indonesia), ketiganya di Bandung dan IKJ (Institut Kesenian Jakarta). Ia masih sering diundang untuk menjadi pembicara dalam seminar_seminar atau diskusi-diskusi. Berikut wawancara saya (Edy Susanto) 16 April lalu dengan Pak Jakob yang terlihat selalu low profile dan bersahaja itu:

Bisa diceritakan bagaimana awalnya Anda mulai tertarik dengan teater?

Saya sudah senang nonton teater tradisi sejak Sekolah Rakyat (SR). Kalau ada pasar malam, biasanya saya lihat dulu bangunan tempat pertunjukan itu (tobong–red). Saya tertarik pada ketoprak dan wayang orang, karena ada tariannya, ada musiknya…dan sebagainya. Saya tidak begitu tertarik pada sandiwara zaman itu (zaman tahun-tahun itu masih menggunakan istilah sandiwara belum teater dan drama -red). Sebab di sandiwara itu, kan hanya duduk, adegannya di ruang tamu saja…duduk, lalu ngomong, ngobrol, bertengkar, nangis, dan sebagainya…tidak jelas percakapaan, dialognya. Jadi awalnya saya senang dengan wayang orang dan ketoprak bukan teater modern.

Saya baru tertarik pada teater modern pada tahun 1964 saat ada Pekan Kesenian Mahasiswa (PKM) di Bandung. Saya waktu itu menjadi guru di Bandung. Pekan Kesenian Mahasiswa itu diadakan di aula Unpad (Pajajaran). Nah waktu itu, yang main adalah Rendra dengan Studi Klub Teater Yogya. Mereka memainkan naskah terjemahan William Saroyan Hello Out There: Hai yang di Luar (maksudnya naskah Hai yang di Luar Sana). Di samping itu juga, ada pentas dari Jim Lim (maksudnya Jim Lim Adilimas). Jim itu mementaskan monolog Anton Chekhov, kalau nggak salah. Bahayanya Racun Tembakau.

Nah, waktu nonton Rendra itu, saya baru terkesima, baru tahu menariknya teater modern. Waktu itu kan satu babak kira-kira 40-45 menit, karena begitu menariknya, saya inginnya itu dimainkan lagi. Sejak itu saya mulai ada pegangan, bagaimana teater yang baik itu, yang bener, patokannya ya, Rendra itu. Rendra mainnya memikat dari awal sampai akhir.

Selain main, apakah saat itu Rendra juga menyutradarai?

Iya, betul, Rendra selain main juga menyutradarai.

Kalau sastra, sejak kapan Anda tertarik sastra?

Kalau sastra lebih dulu lagi. Sejak kelas 3 Sekolah Rakyat, saya sudah senang baca buku cerita. Saya kan anak desa. Sekolah saya jaraknya kira-kira 8 kilometer, dari desa saya. Nah itu biasanya saya diberi “sangu”nasi (bahasa Jawa artinya bekal) oleh ibu. Tapi saya kepingin beli buku cerita penerbitan Kolff &Co. Penerbit Kolff &Co saat itu menerbitkan buku cerita kecil-kecil dengan judul misalnya Si Cindur Mata, lalu kisah kancil dengan buaya, dan sebagainya. Saya minta ibu dikasih uang jajan. Uang jajan itu, saya kumpulan, lalu saya belikan buku. Jadi sejak Sekolah Rakyat kelas 3, kelas 3, 4 gitu….itu saya, sudah senang baca.

Saat saya masuk Sekolah Guru Bantu (SGB), Sekolah Guru tingkat SMP – tahun 1955, saya kirim cerita pendek, ke surat kabar Nasional di Yogya, karena di surat kabar itu ada kolom remaja, namanya Remaja Nasional. Kolom itu memperbolehkan mengirim karangan dengan tulisan tangan, asal terbaca. Karena saya tidak punya mesin ketik, jadi saya tulis dengan tangan. Kira-kira ada 6 cerita pendek saya dimuat di surat kabar itu. 6 cerita pendek saya banyak terilhami oleh bacaan majalah Kisah (majalah sastra). Setingkat SMP itu, saya sudah senang membaca majalah sastra.

Kalau boleh tahu, siapa pemimpin redaksi surat kabar Nasional di Yogya itu?

Saya tidak tahu. Koran itu kemudian menjadi Berita Nasional, tapi dulu hanya Nasional saja. Kan dulu ada Nasional dan Kedaulatan Rakyat kalau nggak salah, nah saya di Remaja Nasional itu .

Kalau sastra drama (lakon) kapan Anda mulai mengenal?

Saya mulai mengenal sastra drama (maksudnya lakon, naskah drama) waktu saya sudah Sekolah Guru Atas (tingkat SMA). Di Yogya waktu itu, didirikan sebuah perpustakaan Amerika, Jefferson namanya. Jefferson ini dikelola oleh Jawatan Penerangan Kedutaan Amerika atau USIS. Di perpustakaan Jefferson saya gemar meminjam antologi bacaan sastra anak-anak sekolah Amerika, yang setingkat SMA . Di buku demikian sering ada naskah dramanya. Mulai dari sini saya mulai senang sastra drama. Sejak tu saya sering minjam buku-buku terjemahan drama, salah satunya Hamlet karya Shakespeare terjemahan Trisno Sumardjo. Sementara untuk cerita-cerita pendeknya saya sering pinjam buku karangan Trisno Yuwono. Saya tidak menduga, bahwa saya kelak akan ketemu pengarangnya (maksudnya Trisno Yuwono) di Bandung. Di Bandung saya bersahabat dengan Trisno Yuwono.

Sejak kapan Anda kira-kira mulai intens menulis dan mengamati teater?

Jadi saat saya di Bandung kira-kira tahun 1974 – saya diminta Trisno Yuwono membantu kolom kebudayaan di koran. Tiap minggu saya boleh menulis di situ, mengenai sastra kemudian juga teater. Saya mulai keranjingan nonton teater dan menuliskan resensinya di surat kabar itu. Karena tahu saya banyak menulis, banyak orang teater bila mau menerbitkan naskah teaternya, meminta saya memberikan kata pengantar. Jadi hanya ada dua orang waktu itu, (maksudnya yang sering diminta untuk memberi pengantar pada buku-buku teater) yaitu Pak Saini KM dan saya. Pak Saini sudah jelas. Dia memang orang teater, dia senior saya. Nah, pada tahun 1974-1975 itu saya menyusul….

Bagaimana Anda menyusun buku Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia?

Itu awalnya karena saya ditugasi oleh Sekolah Tinggi Seni Indonesia (sekarang ISBI), untuk mengajar Sejarah Teater Modern Indonesia. Jadi seringkali begitu. Misalnya saat saya mengajar Filsafat Seni Tradisi di Pasca ITB (Institut Teknologi Bandung), karena bukunya belum ada, maka saya harus nulis bukunya. Sekarang saya mengajar kuliah Teater Asia di IKJ. Materi kuliah ini bisa saja disusun sebagai “diktat” (bahan ajar) dan kemudian menjadi buku. Buku Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia awalnya juga dari “diktat”. Saya terlibat dua kali penelitian teater di STSI Bandung. Yaitu penelitian tentang sejarah teater tahun 50-an dan 70-an. Saya kemudian memperluasnya dengan meneliti sendiri teater di zaman zaman kolonial, zaman revolusi, zaman Jepang. Semuanya kemudian saya kumpulkan menjadi buku sejarah Teater modern Indonesia.

Bagaimana cara Anda meriset data-data?

Saya mengumpulkan data-datanya dari majalah-majalah tua. Saya antara lain mengunjungi majalah Basis di Yogya. Di situ saya banyak memperoleh data-data pertunjukan, pada tahun-tahun tertentu dan ulasannya. Saya ingat waktu itu di kantor majalah Basis juga terdapat bundel-bundel Majalah Budaya Djaja milik Basis, untung saya dipercaya boleh pinjam. Saya bawa ke Bandung, saya fotokopi. Saya juga ke Dewan Kesenain Jakarta (DKJ) dan perpustakaan H.H Jassin. Saya minta naskah-naskah drama dan beberapa saya fotokopi. Naskah-naskah drama tahun 1950-an, yang ada di majalah-majalah, saya foto kopi semua.

Sebenarnya saya mempunyai kumpulan dokumen naskah-naskah drama Indonesia, mulai dari tahun 1926, yaitu mulai Bebasari-nya Roestam Effendi, bahkan sebelumya, sekarang hilang semua. Malah bundel majalah-majalah terbitan Balai Pustaka dulu juga saya punya, di majalah-majalah itu sering menerbitkan naskah drama Indonesia. Sekarang hilang semua, karena dipinjam, yang pinjam nggak tanggung jawab. Ada yang pinjam satu bundel gede itu. Saya tagih, sudah beberapa tahun, eh malah dia jawabnya, lo kan saya titipkan situ, sudah saya kembalikan, kan dipinjamkan situ. Nah, itu hilang..ya gitu_gitu.

Buku karya lain Anda: Sejarah Teater Barat, bagaimana prosesnya?

Prosesnya juga sama, awalnya berupa catatan-catatan saja, karena saya diberi tugas mengajar mata kuliah: Sejarah Teater Barat di ISBI Bandung. Nah, saya membikin catatan-catatan sebelum mengajar. Rupanya ada mahasiswa yang mau bantu mengetikkan naskahnya, maka saya berikan untuk diketik. Saya tambah-tambah isi buku itu, supaya tidak terlihat sangat tipis. Saya mengusulkan buku itu diberi ilustrasi gambar. Jadi saya tambahkan gambar-gambar teater.

Jadi Anda sendiri yang bikin gambar-gambar itu?

Iya saya sendiri. Nah, ada cerita lagi di balik buku itu. Buku itu diterbitkan Penerbit Angkasa. Kira-kira buku itu dicetak 80 ribu ekslempar. Ternyata ada saudara saya yang bekerja di penerbit di Angkasa. Setelah setahun terbit, saya pergi ke penerbitnya. Saya nanya gimana, ada honornya nggak. Dia hitung gini-gini (maksudnya pihak penerbit itu lagi memperagakan gerak-gerik menghitung-hitung uang) dan dia malah ngomongnya Bapak tidak dapat honor, karena Bapak masih ngutang ke kita, masih punya pinjaman ke kita. Jadi saat saya menyerahkan naskah buku itu, saya ditawari oleh redakturnya, Bapak butuh uang muka nggak ? Saya bilang butuh, karena saya harus bayar pajak kendaraan. Lalu saya dikasih 200 ribu. Ternyata itu dihitungnya sebagai pinjaman, bukan honor…

Honor maksudnya dipotong, ya

Oh bukan dipotong lagi. Dia ngakunya buku saya itu baru laku 17 buku selama setahun. Jadi menurutnya saya malah masih punya utang. Karena begitu ya saya tidak nagih-nagih lagi, sampai buku saya itu habis, ya biarkan saja, itu rejeki penerbitnya.

Dulu Anda kuliah jurusan sejarah bagaimana Anda kemudian tertarik mengaitkan ke teater, antropologi sampai filsafat?

Jadi begini, dalam mata kuliah Sejarah misal sejarah Cina, India, Barat itu, kita juga mempelajari semua produk budayanya. Mulai dari sastrawan dan karya sastranya, filsufnya yang terkenal dan sebagainya. Saat mempelajari sejarah Rusia misalnya –disebut ada pengarang ini, buku ini, nah, saya berusaha mencari. Sejarah itu merupakan panduan saya. Saya suka melihat teater dari bahan-bahan sejarahnya.

Mengenai sosiologi dan antropologi bagaimana?

Ya saya gemar sosiologi. Saya belajar otodidak. Saya juga terbiasa membaca karya sastra, drama dari segi sosialnya, melihat penulis dari sisi masyarakat dan lingkungannya. Saya mempelajari antropologi saat bekalangan membicarakan sastra lisan, sastra lisan suku-suku. Studi kebudayaan suku-suku mengakibatkan kita terlibat pada bidang antropologi.

Anda membaca karya-karya Selo Sumardjan dan Koentjaraningrat, misalnya?

Saya nggak membaca. Saya membaca paling karya Clifford Geertz saja. Tapi saya sama sekali tidak terpengaruh oleh bacaan-bacaan itu.

Termasuk waktu ingin menyelidiki artefak-artefak Sunda itu, menggunakan pendekatan antropologi?

Iya…antropologi terpaksa di situ. Karena harus didekati dari segi itu.

Kalau boleh tahu, sejak kapan kok tiba-tiba Anda secara intens, mempelajari artefak-artefak Sunda?

Ada ceritanya. Kira-kira 1990-an, saya itu diminta oleh Pak Saini KM, mengulas naskah beliau, judulnya: Sunten Jaya. Saya tanya pada Pak Saini, Sunten Jaya ini kok, nama Sunda-nya agak aneh. Oh itu diambil dari nama tokoh cerita pantun Sunda, kata Pak Saini. Wah kalau begitu, Bapak bisa bantu, saya mau baca pantun Sunda-nya itu. Saya lalu dikasih naskah kisah mitos Sunda Munding Laya. Sebelumnya saya sering mendengar Munding Laya hanya saya tidak pernah tertarik. Tetapi karena saya diminta mengulas , Sunten Jaya saya mempelajarinya. Nah stelah saya baca, saya kaget, loh, ternyata kisah Munding Laya ini kok imirip mirip cerita Dewa Ruci di Jawa. Tokoh Munding Laya, melakukan perjalanan ke langit bertemu yang maha-maha itu, kalo Dewa Ruci sebaliknya ke bawah dasar laut. Dewa Ruci nannti ketemu dirinya sendiri yang kecil, Dewa Ruci masuk ke telinga dirinya yang kecil. Jadi tubuh Bima yang besar itu disuruh masuk ke telinga Dewa Ruci, yang besarnya sekelingking Bima. Jadi yang besar itu, bisa masuk ke yang halus. Ini di Munding Laya juga sama. Dia ke langit bertemu yang transedeni, yang aneh-aneh. Menarik sekali (Pak Jakob semangat sekali mengucapkan frasa “menarik sekali”) Nah, lo…saya tiba-tiba cepat sekali melihat adanya pola-pola tertentu dalam cerita-cerita pantun itu. Dari situ saya minta lagi cerita-cerita pantun yang lain.

Tapi kan pantun berbahasa Sunda, gimana Anda, bisa mengerti?

Saya mempelajari sinopsisnya (jalan ceritanya) dulu dalam bahasa Indonesia sampai habis. Nah, Munding Laya, saya pelajari dulu dari sinopsinya (berbahasa Indonesia), belum naskah aslinya. Lalu saya tulis ke koran Pikiran Rakyat. Tiap kali ada pantun baru, Sumur Bandung misalnya dan sebagainya, saya baca saya ulas. Setelah itu, saya banyak mendapatkan transkripsi pantun aslinya. Misalnya: saya punya naskah asli dalam bahasa Sunda pantun Sulanjana. Saya paksa untuk saya baca. Eh, ketika saya baca, ternyata saya tahu-tahu mengerti. Sulanjana yang saya miliki adalah naskah versi Sumedang, Parahyangan. Di situ ternyata banyak masuk kosa kata Jawa. Sehinga saya mudah memahami isi buku itu.

Kalau ada kata Sundanya yang saya tidak tahu , ya saya buka kamus Sunda.Naskah Sulanjana ini karena saya baca langsung dari naskah aslinya akhirnya saya bahas panjang lebar. Setelah Sulanjana, saya mencari naskah-naskah lain, transkripsi lain, sehingga kemudin terkumpul kira-kira 19 transkripsi naskah. Nah itu satu persatu, saya ulas. Saya menafsirkan puisi-puisi dalam naskah itu. Menurut saya puisi-puisinya sangat luar biasa. Saya kagum, saya lihat puisi-puisi itu kunci dari filsafat orang Indonesia.

Maksudnya kunci bagaimana?

Anda pernah dengar kan istilah: ”Kosong itu isi. Isi itu kosong”. Itu ada di pantun yang judulnya: Panggung Keraton. Dalam puisi Panggung Keraton itu ada 12 baris menjelaskan dengan sangat gamblang, apa arti dari “kosong itu isi,” “isi itu kosong.” Orang Sunda sendiri seperti Ajip Rosidi pernah mengupas puisi ini namun nggak seperti saya. Karena kalo saya tertarik untuk mengupas simbol-simbol dalam puisi itu. Misalnya ada kata “bambu runcing,” “kemben” dan sebagainya iu saya tafsirkan. Kalo “kemben” simbol perempuan, “bambu runcing,” simbol laki-laki. Jadi kalo ini tegak (Prof. Jakob di sini sambil menunjukkan tangan telunjuknya) itu laki-laki. Nah ini lawannya ke “kemben.”

Dalam puisi itu banyak simbol. Yang kelihatannya ada malah tidak ada. Yang kelihatan ad amah tidak ada. Langit misalnya langit itu kosong tapi dia adalah sumber asal dari semua yang isi ini. Nah, makanya kosong itu isi, sedangkan kita ini, yang isi, sebenarnya kosong, lenyap. Seperti, jejak semut di batu itu lo. Kita ini kelihatannya hidup, tapi tidak ada jejaknya, tidak ada bekasnya. Nah itu, dari situlah saya, mulai mengupas banyak artefak-artefak Sunda. Dari pantun saya abaca arsitek rumah Sunda, tari Sunda sebagainya.

Jadi dari pantun anda merambah ke khazanah Sunda lain..

Ya betul. Saya mengupasnya sampai ke pemerintahan Sunda,sampai tata alun-alun dan sebagainya. Di Jawa tiap kabupaten itu ada alun-alunnya Pak, juga di Sunda. Tapi ternyata, alun-alun Jawa dan alun-alun Sunda, itu beda sekali. Jadi kalo alun-alun di Jawa itu, semua jalan bisa masuk langsung ke alun-alun, Tapi kalo alun-alun di Sunda, justru harus menghindari masuknya jalan ke situ (di sini Prof. Jakob memperlihatkan gambar). Jadi kalo ini alun-alun, persegi, kalo dia dari Utara mau ke Selatan Pak, dia tidak boleh menyebrang alun-alun, dia harus pergi ke Barat dulu baru (Jakob antusias menerangkan di kertas yang ada gambarnya) bisa ke arah lain. Jadi di Sunda itu tidak boleh masuk alun-alun. Alun-alun tu harus kosong. Karena orang Sunda tidak mengenal apa namanya pancer.

Meski Anda banyak menulis buku-buku kebudayaan Sunda dan lainnya, tapi Anda tetap sering dianggap pertama-tama sebagai orang teater, apakah Anda merasa demikian?

Saya juga kaget. Saya tidak pernah terlibat di teater, tapi saya hanya nulis tentang teater. Setelah saya nulis buku Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia) itu saya dianggap bagian dari orang teater.

Apa sebenarnya teater itu menurut kaca mata Anda?

Begini. Teater itu (baik tradisi maupun modern) mampu memberikan kita pengalaman..pengalaman rasa yang berbeda. Memberikan pengalaman kegembiraan dan kesediha yang berbeda. Kegembiraan dan kesedihan yang khas dari pertunjukan itu. Pertunjukan Rendra, misalnya. Dalam naskah Hai Di Luar Sana, dia bisa menyajikan seorang sosok tokoh yang gundah dalam penjara, dia ditahan, dituduh memperkosa. Cara Rendra menyuguhkan mampu membuat pengalaman kesepian, kegundahan sosok di dalam penjara itu sampai pada kita, seolah-olah kita mengalami sendiri. Jadi saat kita nonton pertunjukan itu, kita seperti mengalami kesepian seseorang di penjara. Itu berbeda saat kita menonton pertunjukan Kuda Lumping, Kalau mennonton, Kuda Lumping, kita mengalami pengalaman yang luar biasa dasyatnya, bisa makan, bisa menari dengan tangkasnya…bisa makan beling…main-main dengan nggak kenal lelah, betul-betul sebuah spectacle. Itu sesuatu yang menegangkan. Teater tubuh itu, saya kira seperti itu, bagaimana mereka bisa melatih kepekaan tubuh begitu rupa.

Apakah Anda sampai sekarang masih sering diundang untuk menonton teater?

Iya, saya selalu dikasih undangan untuk menonton. Kalau di Bandung pokoknya saya selalu diundang bila ada pertunjukan teater. Kalau diundang nonton teater, yang paling tua itu, saya dengan Pak Yus Rusana, dia itu kan juga penonton teater sejak muda sepeti saya. Nah di samping kita berdua, itu yang nonton semua, anak-anak muda..

Apakah Pak Saini K.M sampai sekarang juga masih sering nonton?

Nah, Pak Saini memang nggak ada. Kadang-kadang saja dia nontonnya. Tidak bersamaan dengan saya, mungkin karena pertunjukan teater selalu malam. Tapi kalau saya diundang, walau malam, saya terpaksa datang. Saya nyetir kendaraan sendiri tanpa sopir. Kalau Pak Saini nonton, ya Pak Saini, yang paling tua. Jadi generasi yang tua-tua, seusia saya, setelah 20 tahun kemudian, tidak sudah menonton lagi. Mereka sudah bukan penggemar teater lagi.

Apakah dulu almarhum Pak Suyatna Anirun juga suka mengundang Anda untuk menonton teaternya?

Bukan hanya sering menonton lagi. Kalau Pak Suyatna bikin teater, saya diminta bukan sekadar nonton. Saya diminta menulis resensi dan diminta pertimbangannya soal adaptasi. Misalnya saat Pak Suyatna mau mengadaptasi Romeo and Juliet, saat itu saya usulkan settingnya berupa rumah keluarga bangsawan Jawa. Saya usulkan nama-nama tokohnya diambil dari Babad Tanah Jawi, dan waktu mereka masuk di adegan meninggal itu – orang mati di Jawa, kan mayatnya tidak boleh ditinggalkan, sebelum dikuburkan, mayatnya harus ditunggu. Itu namanya di Jawa: Tuguran. Nah, waktu Romeo dan Juliet ada adegan malam Tuguran itu.

Kalau Pak Suyatna buat pertunjukan, apakah Anda diminta untuk nonton proses latihannya?

Iya, kalau saya mau, bisa, tapi saya tidak pernah ada kesempatan nonton. Nontonnya itu ya, kalau pra pertunjukan atau pertunjukannya sendiri (hari -H- pertunjukan, maksudnya).

Kalau boleh tahu, pertunjukan teater apa yang terakhir Anda tonton?

Saya akhir-akhir ini masih sering diundang nonton oleh kelompok Teater Tubuh Rahman Sabur.

Pertunjukan teater tubuh di Jakarta seperti Teater Kubur Dindon WS pernah menonton?

Belum pernah, meski dia itu terkenal. Pertunjukan Afrizal juga saya belum pernah.

Menurut Anda bagaimana perkembangan teater sekarang ?

Sumber Foto: Tempo

Menurus saya kok, teater ini di mana-mana kendor. Taman Ismail Marzuki, setelah tahun 1990- an surut kegiatannya, pindah ke daereh-daerah. Tapi denyut kehidupan teater sekarang di Bandung lesu. Yogya juga lesu. Terlihat selama ini kita tidak pernah mendidik penonton. Jadi tidak ada namanya masyarakat penonton teater. Yang ada yang nonton teater orang-orang teater sendiri. Orang-orang yang memang bergelut di teater, orang-orang yang berkuliah di teater, orang-orang yang mendirikan grup teater. Jadi yang menonton teman-teman sendiri saja. Ilusif jadinya. Teater akhirnya terpaksa digratiskan. Penonton digratiskan, tapi sering tetap tidak ada penontonnya. Itu makanya saya lihat kita tak pernah membina penonton teater.

Jadi penonton teater seharusnya bukan dari orang teater sendiri….

Menurut saya mengapa teater mati suri, karena pertama penontonnya ya orang-orang teater sendiri. Orang-orang teater itu biasanya orang-orang yang masih bujangan. Kalau nanti sudah berkeluarga, biasanya cenderung meninggalkan kegiatan teaternya. Nggak mau nonton lagi, nggak mau main lagi. Nah itu..itu yang terjadi. Yang kedua, tidak adanya pendidikan teater atau seni umumnya, seni musik dan sebagainya, mulai dari SD sampai ke SMA. Jadi di negara-negara lain kan, ada naskah, ada penulis-penulis naskah teater. Bahkan ada penulis naskah teater untuk anak-anak SD, remaja dan lain-lain. Ya..ya.. makanya teater itu tidak disenangi, karena kadang-kadang yang main teater itu amatir Pak. Tidak tahu menahu mengenai teater, nah itu merusak apresiasi.

Mendidik anak-anak menonton teater itu penting ya?

Ya. Kita tidak pernah mendidik anak-anak sekolah menonton teater. Kalau di negara- negara maju, kan dari Taman Kanak-Kanak, SD sudah disuruh menonton teater. Jadi dibiasakan ada pentas yang main anak-anak sendiri, yang nonton juga anak-anak. Tapi pentas-pentas itu dipimpin oleh orang yang tahu teater. Ini kan tidak ada di kita. Sampai ke tingkat SMP dan SMA. Saya pernah mengusulkan kepada mahasiswa teater saya agar meinta izin pada sebuah Taman Kanak-kanak yang memiliki taman luas- yang memiliki bangunan kosong supaya tiap bulan sekali coba ada pentas teater anak-anak. Tapi yang punya taman itu nggak boleh. Lebih baik gedung itu kosong daripada dipakai seperti buat pertunjukan teater anak-anak. Dulu kepala sekolah saya sangat anti teater. Pokoknya ada kegiatan teater langsung dia tolak. Ketika saya tanya dia. Dia menjawab teater, cuma nangis, teriak-teriak. Nah jadi sebenarnya tidak ada kerjasama dengan masyarakat sendiri dengan lembaga-lembaga tertentu.

Menurut Anda jadi sebuah grup teater yang dianggap profesional adalah yang sudah dapat membina penonton,seperti Teater Koma, misalnya?

Iya…itu yang profesional.

Bagaimana sebetulnya perbedaan yang ada pada teater barat dan teater timur atau teater Eropa-Amerika dengan teater Asia?

Jadi kalo menurut saya, teater barat itu bertolak kepada teater Yunani. Lebih cenderung pada perenungan, dari segi isinya, ada segi filosofinya, lebih banyak perenungan, lebih banyak kata-kata, dialog, makanya dituliskan. Di Barat itu teater selalu bertolak dari tulisan, kata-kata. Karena kata-kata itu merupakan perenungan, refleksi terhadap kehidupan atau terhadap kehidupan mitos. Nah, kalau di timur, umumnya teater itu dilakukan bukan dirumuskan, jadi dipentingkan itu bagaimana pengalaman, perasaan, atau pendapat itu, diwujudkan dalam laku.

Teater Asia khususnya Indonesia, ada teaternya yang seperti “sungguh-sungguh” “tidak pura-pura”. Jika tubuhnya harus dilukai dilakukan dengan sungguh-sungguh. Contoh: Kuda Lumping, dan sebagainya. Ini bagaimana?

Teater tradisi Indonesia, teaternya adalah teater religius magis, dasarnya adalah kebudayaan kepercayaan, yang magis, yang mendatangkan daya-daya gaib, seperti contoh sederhana pertunjukan Kuda Lumping memakan kaca (beling) tidak apa-apa. Di Bali orang menusuk badannya sendiri dengan keris. Di Banten juga ada. Teater menghadirkan daya-daya gaib di pertunjukan. Kalo di Barat itu teater itu play, di sini bukan play lagi, kalo nggak hati-hati mengandung resiko kecelakaan, kematian . Pemain Kuda Lumping bisa luka betul, debus menusuk diri juga bisa tembus betul. Ini yang membedakan. Spiritualnya di kita, di Barat tidak ada.

Bagaimana dengan teater tubuh Rahman Sabur, Tony Broer. Apakah mengambil saripati atau inti dari tradisi seni pertunjukan seperti Kuda Lumping?

Iya betul. Hanya saja kalo Kuda Lumping itu mengandung mistik, teater tubuh tidak ada mistiknya. Tapi keduanya memiliki daya pesona yang sama. Teater tubuh kita juga mempertaruhkan nyawa. Tony Broer kenapa pertunjukannya sering berani melakukan hal-hal yang membahayakan? Kepalanya dimasukkan ke tong sampah, dibentur-benturkan dinding, dibentur-benturkan tiang, tetap dia tidak apa-apa. Sementara pentas Rahman Sabur, nganu..aktornya dihujani batu dari atas, tapi nggak ada yang kena. Mereka semua sudah dilatih kepekaan tubuhnya. Terhadap batu-batu yang berjatuhan itu harus bisa menghindarinya dan sebagainya. Orang seperti Tony Broer itu percaya tubuhnya menyelamatkan dirinya. Jadi dia sangat mempercayai tubuh, kalo kita kan sebaliknya tubuh itu tergantung dari nyawa. Kalau dulu yang nyawa itu yang spiritual itu yang membantu tubuh supaya nggak luka dan sebagainya Kalau sekarang justru tubuh itulah yang akan menyelamatkan nyawa.

Untuk membuat agar kita bisa mengerti, tontonan seperti teater tubuh-nya Tony Broer dan Rahman Sabur ini tidak bisa kita menafsirkan adegan per adegan, tetapi setelah menontonnya selesai baru kita bisa mengerti?

Ya kita tak bisa menikmatinya seperti menonton pertunjukan realisme. Seperti saat menonton Kuda Lumping, kita terpesona, kita was-was dan sebagainya. Hal itulah yang dialami penonton saat Tony Broer naik ke cerobong asap pabrik yang sudah rusak yang penuh dengan besi karatan (maksudnya pertunjukan Tony Broer di bekas Pabrik Madu Colomadu Solo. Saat pabrik itu belum direnovasi, Tony pernah pentas naik ke langit-langit gedung yang tinggi sekali tanpa pengaman apapun- red). Tony naiknya seperti kera saja, memanjat tinggi sekali, kita yang nonton sudah wa-was, nanti gimana kalo jatuh, tapi dia nggak jatuh. Itu seperti kita nonton Kuda Lumping, makan beling tidak apa-apa, tidak luka, jadi mirip-mirip gitulah, jadi ada sensasi peristiwa.

Bagaimana menurut Anda pendidikan teater di Perguruan Tinggi Seni kita? Sebaiknya seperti apa?

Kalau menurut saya, kurikulum teater di perguruan tinggi seni kita di seluruh Indonesia itu kurikulumnya hampir sama. Kalau belajar teater di manapun, di Jakarta, di IKJ, Bandung, di Yogya, mata kuliahnya ya itu-itu saja. Meskipun haru ada dasar-dasar yang sama, mestinya setiap perguruan tinggi seni itu harus punya ciri khas sendiri. Misalnya seperti tadi, di Bandung itu, lebih teater tubuh, teater kontemporer, teater eksperimen. Di IKJ, itu yang diajarkan realisme, itu saya setuju, memang harus begitu.

Apakah teater kita terutama teater modern, sudah bisa menghidupi para pelaku atau senimannya?

Belum, masih jauh. Ya itu tadi – karena teater kita belum punya “penonton” karena masih belum bisa membina penonton. Kecuali, Teater Koma. Teater Koma sudah masuk golongan teater profesional, tetapi belum bisa menjadi jaminan juga dapat menghidupi diri sendiri para pelaku senimannya secara penuh. Apalagi diketahui para pelakunya di luaran masih memiliki pekerjaan lain, selain berteater. Belum bisa teater menghidupi para pelakunya. Saya ingat, Pak Yoyon (Muhammad Sunjaya) waktunya mau pentas Syekh Siti Jenar, dia sampai jual motor. Rendra juga kalau mau berpentas kan, harus mengongkosi sendiri. Datang latihan-latihan sendiri. Pernah kita mengalami zaman emas, zaman TIM, gubernurnya, waktu itu “buang-buang uang” untuk kesenian. Dulu kan grup-grup teater dari luar Jakarta jika diundang berpentas di TIM Jakarta, mendapatkan dana produksi. Teater sekarang belum bisa menghidupi dirinya sendiri. Mereka bisa hidup ya karena ada ketergantungan pada sponsor, pemberi bantuan dana.

Terima kasih Pak Jakob atas bincang-bincang teater ini. Omong-omong Anda kalau menulis masih menggunakan mesin tik ya?

Haha. Mesin ketik saya pertama merknya Halda. Saya pertama kali menulis di surat kabar menggunakan mesin tik Halda. Saya menulis tahun 1969. Saat itu setelah menikah, bapak mertua saya, meninggalkan mesin ketik, mesin kantor, mereknya Halda. Tulisan pertama saya menggunakan mesin tik itu saya ingat saya kirim ke Kompas. Saya mengulas film: The Young Aphrodite – film Yunani yang dianggap film porno. Film itu bikin kontrovesi karena remaja-remaja di film itu pada telanjang.

Sumber Foto: Kompas.Co

Saya tulis artikel itu pakai mesin ketik Halda itu. Sampai tahun 1970 saya mengumpulkam honor tulisan, lalu saya belikan mesin ketik. Mesin ketik itu yang sejak 1970 saya gunakan menulis sampai sekarang. Jadi sekarang usianya sudah 50-51 tahun. Yang merek Halda itu sudah saya buang. Mesin tik yang saya pakai sekarang tapi sudah mulai agak merepotkan – kalo untuk mengetik ke kanan lancar…tapi kalo ke kiri terganggu …mandeg-mandeg terus. Kalau huruf itu mandeg..ya terpaksa saya pegangi pitanya… saya tarik-tarik gitu. Untuk mengetik ini saya selalu pakai pita Swallow. Nah kok kebetulan di Bandung ini ada toko buku tulis yang masih menjual pita swallow…

*Edy Susanto adalah dosen prodi Teater IKJ.