Soenarto Pr, Sanggarbambu, dan Para ODGJ

Oleh Agus Dermawan T.*

Soenarto Pr, pendiri Sanggarbambu 1959 di Yogyakarta, pernah menjadi guru melukis di rumah sakit jiwa. Banyak cerita menarik yang terpetik dari pengalamannya.

——

SEJUMLAH arsip dan karya seni rupa para seniman Sanggarbambu dipamerkan di Galeri Salihara, Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta, pada 3 Oktober sampai 7 Desember 2025. Kita tahu bahwa Sanggarbambu adalah perkumpulan seniman yang masih bernafas dan “hidup” sampai sekarang, sehingga harus dibilang sebagai sanggar paling tua di Indonesia.

Pendirian Sanggarbambu diinisiasi oleh pelukis Soenarto Pr (Prawirohardjono), Mulyadi W, Danarto, Soeharto Pr, Syahwil, Handogo, Wardoyo, sastrawan Kirdjomulyo dan dramawan Heru Sutopo. Serta didukung oleh dramawan Putu Wijaya, Arifien C. Noer dan Mien Brodjo,sastrawan Goenawan Mohamad, sampai komposer F.X. Sutopo.

Pada saat diresmikan pada 1 April 1959 di Yogyakarta, Soenarto Pr selaku ketua, mengumumkan bahwa sanggar ini menjunjung niat untuk tidak berpolitik. Satu pernyataan yang merupakan antitesis dari puluhan sanggar lain saat itu, yang berlindung di bawah partai politik, dan gencar menjalankan ideologi politik.

“Sanggarbambu akan terus menghormati tradisi lama, sambil kakinya melangkah progresif ke ranah kebudayaan modern, membentuk tradisi selanjutnya, dengan ideologi Pancasila,” katanya.

(Itu sebabnya logo sanggar ini adalah gambar lima kuda Pancasila dalam lingkaran yang solid. Itu sebabnya hymne sanggar ini, yang dicipta komposer F.X. Sutopo, sangat nasionalis dan humanis).

Logo Sanggarbambu, lima kuda Pancasila. (Sumber: Agus Dermawan T).

Lantaran berideologi Pancasila, maka filosofi yang ditanamkan ke segenap anggota sanggar adalah kesederhanaan hidup dan gotong royong, yang dijalankan semangat tulus dan lurus. Filosofi itu dirumuskan dalam “Enam Sa”: yakni sabutuhe, saperlune, sacukupe, sapenere, samestine dan sakepenake. Yang terjemahannya: sebutuhnya, seperlunya, secukupnya, sebenar-benarnya dan sebijaksana-bijaksananya, semestinya, dan yang membuat enak siapa saja. Filosofi yang dijumput dari ajaran Ki Ageng Suryomentaram.

Filosofi itu tampak dilakoni oleh segenap anggotanya, yang (akhirnya)tersebar ke banyak kota. Tapi yang paling kelihatan melakoni adalah Soenarto sendiri, yang duduk sebagai ketua dalam tempo amat lama.

Hidup susah di Jakarta

Perkenalan saya dengan Soenarto terjadi 1972. Kala itu saya (sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia “Asri” Yogyakarta) diajak oleh Soepono Pr (adik Soenarto, seorang guru seni) bertandang ke Sanggarbambu. Eh, perkenalan itu berlanjut semakin dekat, bahkan sampai ketika kami semua tinggal di Jakarta, tahun 1980-an.

Di Jakarta – seperti dituturkan Titis Jabaruddin dan Indro Sungkowo yang juga anggota Sanggarbambu – Soenarto kadang hidup susah dalam ekonomi. Karena itu pada beberapa kali Soenarto menawarkan drawing dan lukisan-lukisan kertasnya kepada saya.

“Untuk menghidupi sanggar yang di Jakarta, dan untuk keperluan keluarga,” katanya.

Soenarto Pr, (1931-2018), pendiri Sanggarbambu 1959. (Sumber: Dokumen).

Oleh karena berkali-kali tidak ketemu selera dan tema, maka saya memesan kepadanya lukisan cat minyak di kanvas dalam ukuran tertentu. Atas pesanan itu ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki modal.

“Kanvas saya kecil-kecil, dan cat minyak saya tidak lengkap,” katanya. Lalu saya membeli kanvas dan sejajaran cat untuk Soenarto melukis. Beliau senang. Beberapa minggu kemudian lukisannya jadi, dan lukisan itu saya beli dengan harga yang dia minta.

“Uangnya untuk sanggar di Jakarta, dan untuk keluarga saya,” katanya mengulang yang tempo hari.

Saya agak prihatin dengan kehidupan kesenimanan sang tokoh ini.

Pada tahun 1980-an itu di Jakarta sering digelar lomba melukis. Mengingat kehidupan Soenarto yang ngepres, saya sering mengusulkan kepada berbagai panitia lomba agar sering-sering mengundang Soenarto sebagai juri. “Beliau adalah tokoh. Beliau penilai yang obyektif,” begitu saya berpromosi. Saya mendengar bahwa Soenarto kadang bersedia menjadi juri.

Hubungan kami terus berjalan baik sampai memasuki tahun 1990-an. Namun memasuki tahun 2000 hubungan kami, tanpa sebab, pelan-pelan terputus. Saya kehilangan kontak. Dan ia tak pernah lagi saya jumpai di berbagai acara seni rupa. Ketika saya mantu tahun 2005, Soenarto masuk dalam daftar undangan utama. Namun ia tidak datang dalam perhelatan.

Pada suatu hari di tahun 2009 (semoga tak keliru catat), di ruang pameran Goethe Institut, kawasan Menteng, Jakarta, saya melihat seorang lelaki tua bertopi bucket, yang tepiannya menjuntai menutupi dahi dan mata. Bajunya kusut, kakinya bersepatu-sendal lama. Di bahunya tersandang tas agak kusam. Sesekali saya melempar pandang kepada lelaki tua berkumis dan berjenggot itu. Tapi saya tak berani menyapa lantaran takut keliru. Sementara saya melihat, ia sesekali juga memandang ke arah saya, dengan bayang–bayang keraguan. Kemudian cepat berpaling bagai tak perduli. Beberapa jenak kemudian ia tampak bergegas pergi dari ruang pameran. Pada saat itu saya berkeyakinan, dia adalah Soenarto Pr! Kemudian sayamengejarnya sampai ke tepian jalan. Namun terlambat. Ia sudah menghilang di persimpangan.

Lukisan potret diri Soenarto Pr. (Sumber: Dokumen)

Apabila benar lelaki tersebut Soenarto Pr, maka itulah pertemuan terakhir kami, sebelum ia dikabarkan wafat pada 24 Juli 2018.

Kedekatan saya dengannya menghadiahkan banyak kesan. Terutama yangditumbuhkan oleh cerita-cerita unik yang sering ia tuturkan, yang semuanya berkait dengan kehidupan kesenirupaannya. Dari yang banyak itu, ada satu yang selalu tersimpan dalam ingatan.

Syahdan pada medio Desember 1980 Soenarto mendapat job unik dan mulia dari Departemen P dan K (Pendidikan dan Kebudayaan). Pekerjaan itu adalah: mengajar seni rupa di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta. Konon semula Soenarto berkeberatan menerima pekerjaan itu. Namun mengingat “sumpah”nya sebagai insan Sanggarbambu, dan mengingat bahwa dirinya adalah mantan Tentara Pelajar yang harus siap menerima tugas apa pun dari atasan, pekerjaan itu ia terima.

Gembira bersama ODGJ

“Seniman itu letaknya di tengah. Diapit oleh dua kutub yang luar biasa,”kata Prof. Dr. Sardjito kepada pelukis Soenarto Pr. Pernyataan itu disampaikan dalam senda gurau di sela kesibukan seminar seni dan ilmu pengetahuan di Universitas Gadjah Mada puluhan tahun silam.

“Yang kanan kutub pintar sekali dan yang kiri kutub sakit jiwa. Bila seniman tak kuat berjalan di relnya, ia akan segera terperosok. Melenceng ke kanan tak menjadi soal karena akan seperti Leonardo da Vinci, Rembrandt atau Beethoven. Tapi kalau tergelincir ke kiri itu yang bahaya.” ODGJ, Orang Dengan Gangguan Jiwa, kata generasi sekarang.

Pasien rumah sakit jiwa sedang latihan melukis. (Sumber: Dokumen)

Di meja bundar pasien rumah sakit jiwa melukis bersama. (Sumber: Dokumen)

Soenarto menganggap pernyataan Sardjito banyak benarnya. Setidaknya setelah ia mengajar melukis di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta. “Bila sejarah menulis bahwa ada seniman bergeser menjadi sakit jiwa, maka saya di sini berusaha agar orang sakit jiwa bisa sembuh setelah mencoba jadi seniman,” ujarnya.

Kesenian, seperti melukis, memang bisa dijadikan terapi. Karena seni lukis merupakan medan lampiasan spontan dari seluruh isi hati. Seni lukis, lewat bentuk dan warna memberikan kebebasan mutlak kepada siapa saja untuk berbuat. Mencoret, menggosok atau sekedar menggaris untukmeluapkan emosi-emosi. Mereka yang tertekan bisa kendor jiwanya. Berbagai kasus psikologi yang semula tersembunyi, bisa tampak unsur-unsurnya.

Berbagai pemandangan yang dilihat Soenarto kala mengajar di Rumah Sakit Jiwa Grogol memberikan bukti.

Yang terjadi pada seorang wanita yang bernama RD misalnya. Wanita berpendidikan SMP ini menurut diagnosa mengidap gangguan skizofrenia (Schizophrenia Disorder). Ia seringkali duduk tepekur dan melamun. Pandangan matanya terlantun nun jauh ke sana, berhalusinasi. Bila tekanan dalam jiwanya berontak, ia menendang-nendang lemari. Dan selalu lemari, bukan meja atau kursi. Maka ketika ia melukis interior beserta elemennya, RD sekalipun tak pernah menggambarkan lemari. “Saya yakin, lemari adalah benda yang menyimpan masa lalunya yang sakit. Lemari sangat ia benci. Ada apa? Itu misteri,” kata Soenarto.

TH yang kadang menangis sendiri, suka sekali melukis kitab. Kitab itu digambarkan komplit, termasuk dengan ilustrasi sampul yang “indah”. Di halaman kitab yang digambar itu TH menulis: “Dear Ron. Kak Ron sayang, Buku TH yang biru tua (yang dulu itu) di mana?” Kemudian di bawah tulisan itu tercantum tulisan penutup: “Adikmu, TH”. Di halaman lain, wanita tersebut menuliskan perasaan hatinya yang lain. Begini: “Aku tak mengerti bila kau kembali, pada saat aku menderita…Bila cinta tertusuk dengan duri, Herman…”

Yang pertama unek-uneknya ditujukan kepada Ron. Selanjutnya kepada Herman. Tapi keduanya terhadir sebagai penyebab cinta gadis itu patah tak berkeputusan. PSTD (Post-traumatic Stress Disorder) pun menghampiri. Sekali-sekali wanita yang suka berdandan itu melukis wajahnya sendiri, dengan rambut warna-warni.

Lukisan potret diri TH. (Sumber: Agus Dermawan T).

Hal yang sama dilakukan juga oleh NN. Wanita ini berpendidikan terakhir di Sekolah Menengah Ekonomi Atas kelas satu, dan mengidapkelumpuhan emosi dan kemauan (Schizophrenia Simplex). Sikapnya selalu gelisah, menyisih dari teman-teman, tak punya inisiatif. Kalau bicara ngelantur dan tidak bisa dimengerti. Tetapi kalau ia melukis, semuanya serba jelas.

Dalam sebuah karyanya ia justru “melukis huruf” yang berjajar jadi kalimat lengkap dan waras. Kalimat itu di antaranya berbunyi: Hidup di dunia hanya sementara. Semua umat manusia akan kembali kepadanya. MangkaNya (Nya dengan N besar) setiap umat mesti ber-Tuhan.

Kalau menyimak tulisannya, tak ada yang mengira bahwa itu lahir di Rumah Sakit Jiwa Grogol. Tulisannya jelas, bahasanya bagus. Meskipun Soenarto sah untuk curiga bahwa kalimat adalah karya orang lain yang kebetulan ia hafal dan mengendap dalam jiwa normalnya.

Mengajar pasien ODGJ memang butuh ketabahan, kesabaran dan pengertian. Soenarto Pr. mengatakan bahwa pengajar di situ harus selalu siap menghadapi perubahan yang sulit diduga bentuk dan modelnya.

Ada pasien wanita bernama NN, dan dianggap menderita gangguan bipolar (Bipolar Disorder) Setiap harinya ia gundah. Namun bila mendengar musik (sedih atau gembira) ia segera hanyut dalam sukacita. Pada suatu ketika, kala dia dan rekan-rekannya sedang melukis, musik dangdut berkumandang di luar ruangan. NN sontak berdiri , beranjak ke dekat pintu, dan berjoget di situ. Melihat NN berjoget, yang lain ikut tergerak. Semua pun lalu beranjak dari tempat duduknya dan berjoget. Terus berjoget sampai lagu hilang dari pendengaran, untuk kemudianmelukis lagi.

“Kegembiraan spontan yang mereka dapatkan harus kita fahami, sehingga kita juga bisa merasakan kegembiraan yang semacam. Kita yang normal harus menghayati yang abnormal. Kita yang waras, harus tut wurihangerteni yang tak waras, demi menemukan jalan menuju kewarasan,”jelas Soenarto.

Ia mengatakan bahwa seni lukis adalah dunia yang meleburkan kegelisahan, kesuraman dan kegelapan mereka ke dalam katarsis.

Catatan sejarah hidup

Soenarto berkata bahwa banyak keharuan yang muncul dalam arena pengajaran di rumah sakit jiwa.

Simak yang terjadi atas pasien berinisial TTI. Wanita muda ini tak pernah mau melukis di kertas utuh yang disediakan. Ia memilih melukis di kertas-kertas potongan, atau sobekan. Dan ia tidak cuma melukis, tapi juga menulis, dalam ejaan lama pula. Di antaranya begini: “Sedjarah hidup saja, djam 4 pagi bangun, djam 5 pagi kerdja, djam 5 selesai, jam 7 kerdja lagi, jam 11 naik ke loteng…djam 5 bangun lagi…matanya melotot.”

Di balik kertas tertera gambar potret dirinya yang jauh dari mirip. Di samping gambar ada tulisan: “Dulu saja sekali ke pesta hari ulang tahun anak ketjil.” Soenarto menduga itu riwayat kehidupannya sehari-hari yang menyiksa. Kerja, kerja, kerja. Rekreasi hanya sekali.

“Tampaknya, masa lalu TTI tak pernah mati. Seperti juga masa lalu seorang tua lelaki yang bernama ES. Pendidikan terakhirnya Sekolah Teknologi Menengah. Menurut dokter ia mengidap skizofrenia kronis,” tutur Soenarto.

Orang ini nampak malas bekerja. Tapi kalau sampai waktunya, ia jadi sangat agresif. Seagresif lukisan-lukisannya. ES setiap melukis selalu menggambarkan koboi naik kuda sambil menembak. Bisa diduga bahwa ketika muda ia gemar menonton film koboi. Ia dengan mudah melukispestol, kuda, sabuk yang dihiasi serenteng peluru, dengan tulisan “Franco Nero” atau “Texas Adios!”

Lain ES lain lagi SS. Lelaki ini setiap kali melukis selalu mencontoh orang di sebelahnya. Jika sebelahnya mengambil warna biru, ia cepat-cepat mengambil warna biru. Bila sebelahnya menggaris lurus, ia juga garis lurus. SS, yang terkena paranoid, bisa mencontoh siapa saja dengan sangat persis. Seolah ia bisa memindahkan roh yang dicontoh ke dalam dirinya. Suatu keajaiban.

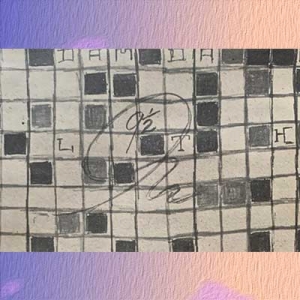

Ada lagi pasien lelaki bernama LTK. Setiap kali ia melukis. Setiap kali ia nilai sendiri lukisan itu. Ada yang dapat 65. Ada yang bernilai 117. Tapi tidak ada yang dapat 30. Kadang ia membuat Teka-teki Silang yang ia isi sendiri, dan diberi nilai sendiri.

Lukisan LTK yang menggambarkan kolom teka-teki silang. (Sumber: Agus Dermawan T.)

SK adalah lulusan sekolah dasar yang terkena OCD (Obsessive Compulsive Disorder). Lukisannya abstrak murni, alias tak bisa dilihat bentuknya. Tapi suatu kali ia melukis dengan bentuk yang nampak, yakni bunga. Soenarto gembira melihat lukisannya yang sudah berbentuk itu. Namun kegembiraannya cair lagi ketika SK berkata bahwa itu adalahlukisannya yang justru gagal total. Pada lukisan tersebut SK tegas menulis: “Ini lukisan main-main”. Lalu lukisan pun disobeknya. Tindakan itu dilakukan berulang-ulang.

Mister C setiap melukis hanya mencoretkan warna merah dengan menggebu. Berminggu-minggu ia melukis begitu. Pada suatu kali ia menulis judul dalam lukisan tersebut: “Bandung Lautan Api”. Soenarto jadi faham. Namun pemahaman itu lebur ketika tahu bahwa Mister C ternyata berasal dari Lampung. Soenarto bertanya, “Apakah Mister C tahu peristiwa Bandung Lautan Api?” Si pasien menggeleng dengan kuat.

Pengalaman mengajar di rumah sakit jiwa bagi Sunarto Pr. adalah hal yang sangat luar biasa. “Manusia dilahirkan tak hanya jasmani tetapi juga roh. Dan roh itu yang senantiasa menghadirkan misteri kepada kita. Roh di rumah sakit jiwa adalah roh dengan nuansa berbeda. Kita disadarkan ihwal yang metafisis di sana. Para penderita gangguan jiwa adalah orang-orang amat baik yang patut kita kasihi,” katanya.

Soenarto, selaku manusia Sanggarbambu, mengoleksi puluhan lukisan yang penuh kisah dan misteri tersebut. Bukan yang terbaik, sebab yang terbaik sudah jadi koleksi Departemen P dan K serta R.S. Jiwa Grogol.

Meski kata orang, pada akhirnya lukisan begitu memang bukan baik atau buruknya yang harus disimpan, tetapi hikmahnya atau pesannya, yang kadang melantunkan pikiran kita ke wilayah yang penuh rahasia. Daerah yang suram dan ganjil bagi yang masih dianugerahi jiwa lempeng.

Oh ya, Soenarto Pr. digaji Rp10.000 sebulan untuk mengajar di kelas yang sungguh sulit itu. Mengingat minimnya jumlah gaji – yang normalnya minimal Rp25.000 – ia pun minta naik gaji. Menggembirakan, kenaikan gaji dijanjikan setelah memasuki pengajaran tahun kedua. Namun begitu memasuki tahun kedua, Departemen P dan K justru menghentikan kegiatan pengajaran itu. Alasannya: tidak ada dana!

—–

*Agus Dermawan T. Pengamat lukisan. Penulis buku-buku budaya dan seni.