Seni Pertunjukan Yang Divirtualkan

Review singkat pertunjukan Rianto, Epi Martison dan Tanto Mendut di kanal BWCF

Oleh Azuzan JG

I

Seni pertunjukan di media digital memiliki karakter berbeda dengan seni pertunjukan di media pentas nyata. Ruang pertunjukan dua belas meter di pentas nyata menciut ke seukuran 6 inci telpon genggam, tetapi bisa meraksasa kalau diproyeksikan di billboard digital kota Jakarta, Dubai, Times Square New York atau di persimpangan jalan Shibuya. Perobahan format ini membawa perobahan pada pertunjukan dan perilaku penontonnya. Di media pentas nyata, di gedung teater atau di suatu tempat di luar gedung semisal di halaman sebuah candi di hutan di pantai dan sebagainya, si penonton bebas mengarahkan matanya ke ekspresi gerak tari, dekor, kostum atau ke mimik wajah aktor yang sedang beraksi di sana. Di media digital dalam bentuk video, mata penonton mutlak digantikan oleh kamera. Apa-apa yang direkam oleh kamera, itulah nanti yang akan dilihat oleh si penontonnya.

Di meja editing, gambar-gambar dan suara yang dianggap mengganggu bisa dibuang. Penambahan efek bunyi dan suara, teks serta gambar-gambar dapat membuat pertunjukan lebih menarik dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan pertunjukannya. Melalui berbagai software seperti Final Cut Pro, Adobe Premier Pro, Sony Vegas, DaVinci Resolve, Blender dan puluhanan software berbasis open source, gambar-gambar dan suara itu bisa di distorsi, dipercepat atau diperlambat, dibuat repetitif, diperbesar atau diperkecil, lebih terang atau digelapkan, dan sebagainya. Tetapi itu seperti pisau bermata dua. Bila tidak tepat menempatkannya, berbagai efek tambahan itu bisa mencacah hancur jalannya pertunjukan, mengkaburkan pesan yang ingin disampaikan.

Di pentas nyata, penontonnya memperlakukan tontonannya sebagai suatu upacara bersama. Ada etika tidak tertulis yang si penonton rela mematuhinya. Si penonton duduk khidmat di depan layar wayang atau di kursi gedung, merelakan dirinya duduk diam lesehan beralas dedaunan kalau pertunjukan itu digelar di sebuah hutan. Si penonton mendatangi sebuah ruang pertunjukan diliputi berbagai rasa ingin tahu dan ia ingin mendapatkan jawabannya saat pertunjukan digelar. Lain dengan penonton di media digital. Mereka memiliki kebebasan luar biasa. Rasa ingin tahu akan bentuk dan isi pertunjukan yang akan ditontonnya masih ada. Tetapi ia mungkin menikmati tontonannya sambil lalu saja; sambil minum kopi atau setengah tidur di atas kereta api yang membawanya ke tempat kerja. Si penonton pun bisa menghentikan tontonannya sesuka hati ketika kondektur memeriksa karcis atau membawa tontonannya ke kamar kecil. Tidak ada yang mempersoalkan apalagi melarangnya.

Tontonan di media digital yang diselenggarakan BWCF dan dibuka oleh Dirjen Kebudayaan RI dan PKN yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu ditayangkan di platform video digital, tidak terlepas dari resiko tersebut. Siapa bisa tahu apakah seseorang itu ketika menonton prolog Pak Nadim di pertunjukan Atillah yang berisi keluhuran nenek moyang kita itu ia sedang berada dimana? Apakah si penonton itu benar-benar menonton ketika ia kemudian membubuhkan emotikon jempol di kolom komentarnya?

Tontonan di media digital tidak lagi menjadi semacam ritual bersama antara tontonan dan penontonnya. Siklus interaksi timbal balik antara penonton dan tontonan yang sedang berlangsung menjadi terkendala. Tepuk tangan, luapan kekaguman, tawa spontan, kekecewaan, helaan nafas keterkejutan, digantikan dengan emotikon-emotikon tertentu saat si penonton usai menontonnya.

Serangkaian pertunjukan di media digital yang digelar BWCF meski telah usai dua minggu lalu, tetapi potensial dilihat sebagai sebuah tontonan baru, hit en nunc, di sini dan sekarang. Si penonton pun bisa menontonnya berulang-ulang selama pertunjukan itu masih ditayangkan, lalu merenungkan: sejauh apa seni pertunjukan di media digital itu bergerak menuju bentuk seni baru di dunia Metaverse yang kini sedang gelisah diupayakan kaum seniman di berbagai belahan dunia? Apakah seni pertunjukan Indonesia nanti ikut bergegas menuju ke sana juga?

Kita melompat sejenak ke peristiwa lainnya.

II

14 Maret 2020.

Stedelijk Museum Amsterdam membuka pameran karya-karya Nam June Paik (1932-2006) dengan protokol kesehatan ketat. Pemerintah kotanya memiliki alasan tertentu kenapa pameran seniman Fluxus tersebut diadakan. Sebab pandemi, banyak seni pertunjukan di Belanda dibatalkan. Fenomena serupa terjadi hampir merata di seluruh negara di Eropa. Lalu kaum senimannya melakukan eksodus ke platform digital seperti Youtube, Vimeo, Dailly Motion etc. untuk memberlangsungkan kehidupan seni pertunjukannya. Pameran karya seni yang tak biasa itu dimaksudkan sebagai stimulan agar kaum senimannya tidak terjebak dalam stagnasi, kreativitas seni yang berhenti (dalam hal ini disebabkan pandemi).

Pameran karya-karya Nam June Paik di Stedelijk Museum Amsterdam (1932-2006). (Sumber foto: Arsip Penulis)

Museum kota itu merekonstruksi karya-karya Nam June Paik dan beberapa pemuka seniman Fluxus lainnya. Meski kualitas gambar-gambar video yang dihasilkan eksperimen Nam di pameran itu tidak sebaik kualitas gambar yang dihasilkan peralatan digital kini, tetapi diperlihatkan bahwa puluhan tahun lalu Nam telah melakukan eksperimen; mendistorsi gambar-gambar itu, memperlakukan kamera dan objeknya tidak seperti lazimnya orang membuat film drama, menimbulkan efek gambar tak terduga. Pengunjung pameran banyak yang terperangah dibuatnya. Hal ketakterdugaan dalam seni muncul di sana sini. Foto-foto dan video yang diproyeksikan ke empat sisi dinding dan langit-langit ruang dibuat saling bertabrakan, tidak berhubungan dan menimbulkan keanehan. Berbagai medium seni dijungkir balikkan. Piano yang digunakan adalah piano rusak. Kuas melukis digantikan kepala, tubuh alat musik cello digantikan tubuh manusia.

Foto karya Nam June Paik (Sumber Foto: Arsip Penulis)

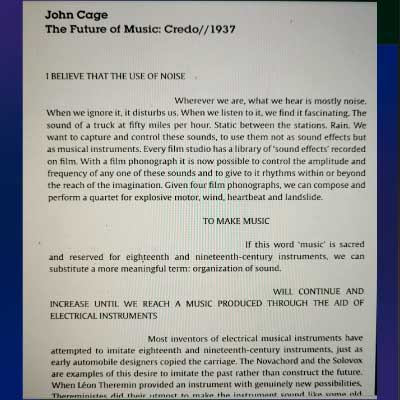

Keanehan-keanehan wujud ekspresi seniman Fluxus itu terinspirasi kredo John Cage (1912-1992) komponis garda depan Amerika. Ia percaya bahwa silence (diam) merupakan musik atau seni itu sendiri. Seni itu melekat dalam kehidupan. Dalam saat diam, segala sesuatu yang terdengar dan masuk tak terduga sejak waktu diam itu dimulai sampai diakhiri, itulah seni sesungguhnya. Ia mengatakan bahwa dimanapun kita berada, yang paling sering kita dengarkan adalah kebisingan. Ketika kita mengabaikannya, kebisingan itu mengganggu kita. Ketika kita mendengarkannya, kita menemukannya jadi memukau. *1 Selanjutnya, Marijan menjabarkan kredo Cage itu bahwa Tujuan musik adalah menjadi suara apa adanya, tanpa berpura-pura untuk “menjadi sesuatu yang lain” *2 Menyikapi saat diam berdasar kredo Cage ini menginspirasi berbagai bidang seni kontemporer di berbagai negara, mungkin juga di Indonesia.

Foto kredo John Cage (1912-1992). (Sumber foto: Arsip Penulis)

Pemberontakan kaum seniman Fluxus pada kondisi stagnan di masa itu bukan karena pandemi, tetapi memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi kini: kesenian dipandang berhenti. Mereka mendobrak kebiasaan-kebiasaan penciptaan karya seni yang membatu, mendobrak para kurator museum yang membeku pada kaidah-kaidah estetika tertentu dalam menentukan mana kesenian bermutu, mengkritik suatu individu atau institusi yang dianggap membuat dunia kesenian jadi membeku, menolak perang, menertawakan bahkan meledek kebijakan sosial politik negaranya yang saat itu berjurang senjang dengan kehidupan. Apa yang mereka presentasikan di ruang seni terlihat chaos. Tetapi bukan itu hal utama yang dimaksudkan gerakan Fluxus ini. Pesan apa yang ingin disampaikan mereka melalui arus bawah presentasi seni yang tak biasa itu – di sana pokok soalnya.

Foto poster konser Fluxus Symphony Orchestra di Carnegie Recital Hall, New York, 1964. (Sumber Foto: Arsip Penulis)

Dalam review singkat berikut ini pun, hal pesan-pesan yang berada di bawah arus pertunjukan itu menjadi fokusnya. Pesan itu diungkapkan si seniman secara audio-visual melalui abstraksi simbol-simbol. Itu membuka kemungkinan tafsir seluas-luasnya. Dan tentu saja, tidak semua pertunjukan bisa dibaca dengan meminjam cara pandang kaum Fluxus. Pesan yang berada di arus bawah pertunjukan Rianto dan Epi Martison dibaca dengan pendekatan lainnya. __________________________________________________________________

1* Cage, John (1961 – Credo/3), Silence, Wesleyan University Press

2* Marijan, Maja (2019), John Milton Cage: Integration of Life and Art or Sound, Zen and Happening, researchgate.net

III

Revieuw

ANTIGA, Pencarian jati diri manusia.

Koreografi Rianto, berkolaborasi dengan Abdi Karya dan Cahwati.

Berbeda sekali dengan garapan tari di media digital yang cenderung terjebak mementingkan gambar ketimbang estetika tarinya, di garapan Antiga ini, kamera sudah diupayakan mewakili mata penontonnya untuk melihat tidak cuma segi-segi artistik dari koreografi, tapi juga simbol-simbol yang terkandung dalam koreografi itu sendiri.

Ini bagian pembuka dari Antiga:

Sesosok tubuh tampak berada di bungkusan sarung. Jari-jari tangannya menyeruak keluar menggapai langit. Sarung itu seperti cangkang telur, dan tangan yang keluar dari sarung itu seperti benih kehidupan yang baru tumbuh lalu berkembang. Gerakan si penari sangat perlahan dan mengalir. Bergerak sangat perlahan dan meditatif seperti di tari Serimpi. Tetapi gerak itu mengingatkan pada Butoh, tari kontemporer dari Negeri Sakura. Dalam gerak tari Butoh, si penari menukik ke kedalaman jiwanya, menyerahkan tubuhnya bereaksi pada peristiwa yang ia alami di lubuk jiwanya yang paling jauh dan gelap.

Foto pertunjukan Antiga karya Rianto (1). (Sumber Foto: Arsip Rianto, Fotografer Erwin Oktavianto). Tautan pertunjukan: https://youtu.be/_aDT-3COX-M

Ingatan pada Butoh itu menyemburat begitu saja saat terdengar intro melodi awal dari alat musik seperti Sape, alat musik petik Kalimantan. Tetapi bunyinya seperti nada-nada pentatonik dari instrumen musik Shamizen, alat petik tradisional Jepang. Di petikan melodi selanjutnya nada-nada itu berganti ke suara petikan dengan nada-nada seperti antara musik ritual suku Kajang Sulawesi dan Kalimantan. Ini sebuah akulturasi budaya, seperti mendamaikan perbedaan berbagai suku dan bangsa itu. Rianto berkolaborasi dengan Abdi Karya dari Makasar dan Cahwati dari Solo. Rianto menetap di Jepang sejak 2003. Ia mendirikan sekolah tari Dewandaru di sana. Bunyi bernada pentatonik dari negeri sakura itu bisa ditafsir sebagai penanda peristiwa apa yang dialami tubuhnya saat ia berada di sana.

Apakah trauma yang dimaksud Rianto dalam tariannya ini merupakan trauma yang dialami tubuhnya sendiri saat ia hidup di sana atau trauma sejarah dari tubuh bangsa ini? Seperti di awal pemaparan konsepnya, tariannya ini diekspresikan dalam bentuk-bentuk abstrak. Abstraksi ekspresi memungkinkan wilayah tafsir jadi terbuka.

Dalam karya kolaborasi Rianto ini, berbagai benda yang digunakan sebagai alat bantu ekspresinya dan bagaimana memperlakukan benda-benda itu, tampak sudah diperhitungkan melalui proses relatif matang. Pada saat tubuh itu kemudian keluar dari sarung, itu menyiratkan suatu fase kebebasan yang dialami si penari (manusia). Saat kain sarung itu kemudian membungkus kepala beberapa penari, terasa ada kebebasan yang dikekang kembali. Mungkin yang mengekang manusia itu nilai-nilai, aturan, norma-norma, yang semula dimaksudkan untuk keteraturan dalam kehidupan tetapi justru membatasi kebebasan manusia itu sendiri. Tubuh-tubuh dengan kepala terbungkus itu tampak tragis ketika bergerak di hutan-hutan, seperti ingin membebaskan diri dari keterkekangan yang melekat di tubuh mereka, tapi keterkekangan itu tetap ada.

Di momen berikutnya, serpihan tanah-tanah di hutan bertaburan di kepala-kepala yang terbungkus itu. Ranting-ranting kecil bergetar di genggaman para penari dengan kepala terbungkus. Momen ini mengingatkan kondisi mengenaskan dari hutan-hutan yang makin lama makin tinggal ranting-ranting kecil saja. Alam yang telah rusak itu mengancam kehidupan manusia yang sudah terkekang.

Saat kain kemain tiga warna dari atas pohon-pohon memperangkap para penari, itu bukan sebatas kain untuk keindahan artistik saja. Ada pesan yang ingin disampaikan melalui pemilihan warna-warna kain itu. Bukan hal kebetulan warna-warna kain yang dipilih adalah merah, kuning dan hijau. Itu mungkin sebagai simbol dari perasaan – ucapan – perbuatan, seperti dipaparkan Rianto mengawali pertunjukannya. Akan tetapi bila warna-warna itu kita kaitkan dengan warna yang menyimbolkan suatu golongan atau partai politik tertentu, arah tafsir terhadap tari itu akan membawa kita ke pesan cerita bernuansa politis. Ada upaya penyatuan tiga warna itu, akan tetapi pilihannya ada pada manusia itu sendiri.

Foto pertunjukan Antiga karya Rianto (2) (Sumber Foto: Arsip Rianto, Fotografer Erwin Oktavianto)

Didalam garapan kolaborasi ini, unsur musik sangat membantu penontonnya untuk ikut mengalami kedalaman dan keluasan peristiwa yang muncul dari gerakan-gerakan penarinya. Bebunyian musik itu suatu saat mengalir melalui petikan sape, tetapi kemudian berobah menghentak oleh berbagai bunyi perkusi di saat ruang berganti ke ruang berikutnya. Berbagai mantra melatari hampir separuh pertunjukannya. Mantra-mantra itu hal yang melekat dalam ritual penyembuhan dari suku-suku Dayak di pedalaman Kalimantan, Suku Kajang Sulawesi, Jawa, dan berbagai daerah lainnya. Melalui gerakan meditatif berlatar mantra penyembuhan itu, Antiga ini seperti menggarisbawahi bahwa manusia itu tidak terlepas dari trauma-trauma, roh jahat masa lalu yang mengganggu kehidupannya di masa kini. Manusia itu harus dibebaskan dari roh jahat itu agar kehidupannya kembali tenteram.

Transformasi dari satu bagian ke bagian berikutnya dalam garapan tari di media digital ini mengalami beberapa sendatan. Irama pertunjukan saat perpindahan ruang seperti terputus-putus. Akan tetapi intensitas para penari dalam bergerak, mampu menyamarkan sendatan-sendatan itu menjadi nyaris tidak terasa. Di panggung nyata, tempo dan alur sepanjang pertunjukan kadang-kadang bisa terganggu oleh kecelakaan teknis karena terlambatnya pemain memasuki panggung, timing yang tidak tepat antara gerak dan cahaya, gerak dan musik, dan sebagainya. Ini hal biasa. Di media digital, berbagai sendatan itu bisa dibuat relatif tidak ada. Di garapan Antiga ini, meski beberapa sendatan itu masih ada, tetapi itu tidak mengganggu tersampaikannya pesan pertunjukan. Ini merupakan sebuah karya koreografi yang bila di panggung nyata, begitu selesai dipertunjukkan akan menggerakkan penontonnya spontan melakukan standing ovation, sebagai penghormatan untuk karya yang menggetarkan ini.

GENTA-GENTA MENDUT (Gaung Genta)

Pertemuan dua budaya dalam karya musik Epi Martison.

Presentasi seni pertunjukan di media digital karya Epi ini dimaksudkan tidak dititik beratkan pada unsur visualnya, tetapi pada musiknya, pada unsur audionya. Peristiwa peristiwa yang ditampakkan melalui rangkaian gambarnya, lebih menekankan adanya berbagai ruang saat si komposer menggarap musiknya. Pada unsur audionya, ada pengembaraan spiritual yang lebih luas ingin disampaikan melampaui musiknya.

Foto pertunjukan Genta-Genta Mendut (Gaung Genta) karya Epi Martison (1). (Sumber foto: Arsip BWCF). Tautan pertunjukan: https://youtu.be/0xfAOw7yBDY

Dalam penjelasan konsepnya di awal, Epi menceritakan kesan kuat dari pengalamannya saat ia mengunjungi sebuah bukit di Thailand. Di puncak bukit yang sangat tinggi itu, ia menemukan sebuah tempat (kuil) dengan genta-genta yang luar biasa bentuk dan jumlahnya, dari berukuran kecil hingga berukuran sangat besar. Saat ia mencoba membunyikan ratusan genta-genta berbagai ukuran itu, ia mendapatkan sensasi luar biasa. Suara genta paling besar seperti ingin mencengkeram dunia. Ketika ia memperhatikan keberadaan lonceng berbagai ukuran tersebut, ia melihat itu seperti menceritakan perjalanan manusia sejak ia lahir, masa kanak-kanak, dewasa, sampai tua dan akhirnya wafat. Dalam konsep pertunjukannya ini, ia ingin mengungkapkan bahwa berbagai tahapan kehidupan manusia itu adalah sebuah “perayaan.”

Pertunjukan musik Epi ini dibuka bebunyian magis dari getaran genta dan tiupan seruling yang lirih. Sesosok karakter yang dimainkan Epi sendiri tampak sedang membawa sebuah mangkuk genta yang lazim dipakai para biksu Tibet. Ia bergerak khidmat di sekitar candi, membunyikan genta itu sambil mengibas-ngibas udara dengan seikat lidi dibungkus dedaunan. Genta itu diisi asap pedupaan. Itu seperti upacara ritual pengusiran roh jahat dalam kepercayaan masyarakat lama. Lalu ruang berpindah ke interior candi. Karakter itu tampak sedang memukul berbagai macam genta. Ruang itu berganti-ganti dari ruang di luar ke ruangan di dalam candi.

Sepanjang garapan musik ini, kita merasakan adanya upaya Epi untuk mengungkap pengalaman internal tubuhnya saat ia berada di atas bukit di Thailand itu. Kekayaan ruang dan berbagai suasana bisa muncul saat kita memejamkan mata, hanya konsentrasi mendengar berbagai jalinan bunyi musiknya. Suasana yang dimunculkan musik Epi ini mampu membawa kita mengembara ke ruang-ruang imaji tak terhingga. Suara-suara berbagai lonceng, tiupan saluang, gesekan rabab, seperti menjadi dialog antar budaya. Genta-genta yang kerap kita temui di kuil-kuil Budha, bertemu dengan alat musik dari wilayah pegunungan yang mayoritas masyarakatnya memiliki religi berbeda. Akulturasi budaya itu tergambar bagus saat Syahrial meniup seruling di sebuah bangunan kayu tinggi seperti dangau sawah, dan Epi memainkan perkusi genta di dalam candi, dan ada seorang penari yang bergerak meronta diantara dua wilayah bunyi itu. Perpaduan kedua wilayah bunyi itu menyiratkan kesan bahwa perbedaan religi itu bukan konflik. Jalinan bunyi dari kedua wilayah religi berbeda itu bisa memunculkan harmoni yang teduh untuk kehidupan. Ini mungkin yang termasuk dimaksud Epi dengan perayaan perjalanan kehidupan manusia itu.

Foto pertunjukan Genta-Genta Mendut (Gaung Genta) karya Epi Martison (2). (Sumber foto: Arsip BWCF)

Di pertunjukan tari Gusmiati Suid atau yang digarap koreograper lainnya, Epi dan para pemain musik lainnya sering ditempatkan di suatu sudut panggung di bawah keremangan lampu. Gerak-gerik tari menjadi muncul, bunyi musik dan suara dendang yang lirih meninggi menimbulkan daya magis dan misteri. Kita ingin melihat misteri itu. Tetapi sebagaimana misteri, bila diperlihatkan, daya magisnya akan menjadi menjadi hilang.

Kita bisa membayangkan, seandainya komposisi musik ini dipagelarkan di panggung nyata, ini akan menjadi lain sama sekali. Di panggung nyata, berbagai suasana relijius, pengembaraan imaji, bisa menukik lebih dalam dan luas, melampaui ruang tontonannya. Ini komposisi musik yang luar biasa, terinspirasi dari suatu peristiwa yang belum tentu semua orang mengalaminya.

THE VOICE OF BOROBUDUR’S DISRUPTION

Fluxus dari Mendut?

Bagi orang yang sepanjang hidupnya terbiasa menonton pertunjukan rapi dan indah di gedung-gedung pertunjukan di kota-kota besar, mungkin ia akan menganggap pertunjukan ini dikerjakan asal-asalan saja. Tidak mengikuti kaidah-kaidah kesenian yang biasa dilihatnya. Amatiran. Kwalitas rekaman video tampak seadanya. Bisik-bisik kameraman dibiarkan bocor terdengar. Gerak-gerik penari tidak serempak dan sebagian tampak seperti semaunya, bebas. Penataan ruang seperti tidak diupayakan untuk menjadi kelihatan lebih indah dan rapi. Berbagai bunyi campur aduk. Chaos.

Tapi tunggu dulu.

Di awal penjelasan konsepnya, Tanto Mendut menjelaskan, bahwa penari dan pemain musiknya adalah orang-orang biasa, orang-orang desa yang bermukim di sekitar studionya di lingkungan Candi Mendut di lereng Merapi. Ia merasa beruntung, tidak melihat mereka sebagai seniman. “Mereka itu semua seniman, mereka itu semua penari” tegasnya. Ini sebuah isyarat, ia tidak ingin menyajikan pertunjukan yang adi luhung.

Ia seperti ingin membongkar kebiasaan pandangan orang akan apa itu seni dan kehidupan sesungguhnya. Di desa tempat dia menetap, di kaki lereng Merapi, setiap hari ia menyaksikan seni itu ada dalam kehidupan orang-orang desa itu sendiri. Ia ingin mengungkapkan bahwa kehidupan sejati adalah seni itu sendiri. Dan saat pandemi ini, manusia di seluruh dunia tampak seragam, memakai baju APD untuk menangkal virus. Tetapi yang dimaksudkannya kemudian, seragam APD itu tidak cuma seragam dalam berpakaian, tetapi juga hampir seragam pola pikirnya dalam memandang dan memperlakukan kehidupan di desa.

Seluk beluk kehidupan dan seni selama ini dipandangnya terbelenggu melalui teks yang diajarkan di bangku-bangku pendidikan formal dan kebijakan-kebijakan kekuasaan. Seringkali apa-apa yang diputuskan di belakang meja suatu kekuasaan mengalami kesenjangan dengan apa yang terjadi sesungguhnya dalam kehidupan di desa, cenderung mengakibatkan disrupsi. Tanto Mendut memiliki pandangan berbeda dalam melihat masyarakat desa. Ia, seperti dikatakannya sendiri, “manjing ing kahanan” di desa itu. Hidup berbaur dengan masyarakat desa, ikut mengalami langsung apa yang dialami mereka.

Foto pertunjukan The Voice of Borobudur’s Disruption karya Tanto Mendut (1). (Sumber Foto: Arsip BWCF). Tautan pertunjukan: https://youtu.be/0xfAOw7yBDY

Pertunjukan The Voice of Borobudur’s Disruption ini dibuka dengan menampakkan sebuah halaman di depan sebuah bangunan. Bunyi alat musik tetabuhan mengisi ruang. Di depan bangunan itu seragam APD bergelantungan. Kursi-kursi bambu sangat tinggi tampak mencolok mengisi ruang. Itu bukan kursi biasa seperti kursi sehari-hari. Itu seolah menggambarkan sebuah tempat duduk yang tinggi, bisa jadi penanda dari kekuasaan. Ada beberapa kursi kekuasaan di ruang itu. Sesosok karakter yang dimainkan Tanto Mendut tampak sendirian duduk di salah satu kursi, menggoyangkan beberapa hiasan kupu-kupu besar seperti layang-layang yang malang melintang bergelantungan di udara. Saat ia menggoyangkan satu kupu-kupu, kupu-kupu lain ikut bergoyang. Momen itu menyiratkan adanya sebuah kausalitas. Kupu-kupu hiasan itu bebas dimaknakan apakah itu sebuah keputusan, ide, gagasan, atau apa saja. Bila orang yang duduk di kursi kekuasaan itu mengambil suatu keputusan untuk menggoyangkan satu kupu-kupu, itu akan menggoyangkan kupu-kupu lainnya.

Momen berikutnya, beberapa penari berpakaian sederhana terbuat dari dedaunan memasuki ruang. Mereka bergerak menari nyaris serempak dan terpola. Lalu penari dengan seragam APD datang berbaur, nyaris berkerumun. Ini menyajikan sebuah kontradiksi di masa pandemi. Suara embik kambing terdengar berkali-kali. Mereka kemudian bergerak tak beraturan. Sesosok karakter angkuh memakai topeng kerbau bertanduk lurus, muncul menyolok diantara kerumunan itu. Ini menimbulkan kuriositas, siapa sosok karakter bertopeng kerbau yang mirip banteng itu? Dan suara kambing mengembik itu, apakah itu sebagai penanda ruang saja?

Momen di fragmen berikutnya menarik ditelusuri:

Adegan berpindah ke interior sebuah ruang. Di sana ada sebuah kolam kecil. Sebuah alat timbangan digantungkan di atasnya. Sekelompok penari bergerak memasuki kolam. Beberapa penari mencebur ke kolam dan bermain sembur-semburan air dan salah seorang membawa sesajian di atas tampah. Ini bagai sebuah upacara ritual. Lalu sosok karakter yang memakai topeng kerbau angkuh bertanduk lurus itu ikut nyebur ke kolam. Suasana pedesaan muncul, mengingatkan kita pada petani yang memandikan kerbaunya di sungai setelah bekerja di sawah. Tetapi, pada saat itu, beberapa pemain lain menyumpah-serapah ke kerbau itu: “asu..asu…asu..” Di bagian itu tampak, karakter yang dimaksudkan di pertunjukan itu bukanlah seekor kerbau atau banteng. Itu mungkin sesosok individu atau institusi yang dekat dengan simbol binatang tersebut. Karakter simbolik itu sedang dimaki-maki orang banyak. Suara kambing mengembik kembali terdengar. Topeng kerbau bertanduk lurus itu lalu tampak diperebutkan di kolam itu dan si karakter yang memakai topeng berusaha mempertahankannya. Topeng kerbau atau banteng itu dicopot kemudian dimandikan. Suasana pun berobah menjadi gembira.

Sampai disini kita bertanya, siapa personifikasi dari karakter topeng kerbau yang mirip banteng yang dimaksudkan itu? Timbangan yang digantung di atas peristiwa yang sedang berlangsung di kolam kecil, itu sebuah tanda untuk menyiratkan suatu makna yang merujuk ke institusi hukum, pertimbangan dari suatu individu, tapi bisa juga kita lihat itu hanya timbangan biasa yang tak bermakna apa-apa. Namun suara kambing mengembik yang meski sesekali tetapi santer terdengar, itu jelas bukan dimaksudkan sebagai suara hewan sebagai penanda tempat saja. Dalam peribahasa melayu dikenal ungkapan masuk kandang kambing mengembik. Apakah manusia-manusia yang masuk ke kolam itu, di suatu kehidupan bernuansa politik barbar seperti itu, terpaksa mengembik agar bisa terus hidup? Si penonton diberi kebebasan tafsirnya. Fragmen di dalam ruang ini lalu berpindah ke luar ruang.

Di luar, beberapa orang tampak menari-nari. Beberapa orang lainnya sudah duduk di kursi tinggi. Masing-masing mereka mengusung wayang kulit yang diangkat tinggi-tinggi. Wayang kulit yang di usung itu bisa dilihat sebagai permainan wayang biasa dari sebuah pesta desa, tetapi bisa mengisyaratkan bahwa yang dimaksudkan itu juga bukan wayang biasa. Wayang-wayang kulit berbagai karakter itu ada yang masih polos, belum di beri warna. Perilaku pemain mengusung wayang-wayang itu, seperti mengkampanyekan wayang-wayang yang di usungnya. Nuansa politis kembali bisa ditafsir dari fragmen yang bersambung dari fragmen di kolam tadi. Suara kambing mengembik kembali terdengar.

Fragmen di bagian akhir pertunjukan ini tumpang tindih. Sangat chaotic. Musik gitar elektrik bertindihan dengan bunyi alat musik tetabuhan tradisional dan bunyi-bunyi lainnya. Di bagian ini kameraman berpakaian biasa tampak berseliweran diantara pertunjukan, selintas mengingatkan pada kesibukan wartawan multimedia yang sibuk merekam suatu peristiwa di kehidupan yang kacau. Diantara tumpang tindih berbagai bunyi dan gerak, Tanto Mendut menyanyikan penggalan lirik Sting: The Englishman in New York. Kita simak penggalan liriknya:

Oh, I’m an alien, I’m a legal alien

I’m an Englishman in New York

Oh, I’m an alien, I’m a legal alien

I’m an Englishman in New York

If “manners maketh man” as someone said

He’s the hero of the day

It takes a man to suffer ignorance and smile

Be yourself no matter what they say

Oh, I’m an alien, I’m a legal alien

I’m an Englishman in New York

Oh, I’m an alien, I’m a legal alien

I’m an Englishman in New York

(sumber: genius.com/Sting-englishman-in-new-york-lyrics)

Penggalan lirik lagu itu mengungkapkan rasa asing yang dialami si karakter. Orang yang tidak ikut mengembik, yakni yang sadar lalu menepi dari kondisi keseragaman di kehidupan itu, ia akan menjadi orang asing, orang asing yang legal.

Sebuah kejutan di akhir pertunjukan ini, Goenawan Mohammad sebagai tokoh yang mudah dikenali sebagai salah seorang penulis dan budayawan Indonesia terkemuka, ada diantara orang-orang desa yang menari-nari itu. Sosok itu juga akhirnya mengusung sebuah wayang kulit tanpa warna.

Di sepanjang pertunjukan ini, suara-suara pemain dan musik hilang-hilang timbul. Kamera bebas mengambil berbagai sudut sesuka hati. Saat tembang, yang difokus bukan pelantun tembangnya, tetapi kursi, awan, mainan kupu-kupu yang bergelantungan, atau gerakan penari yang tak beraturan. Ada banyak ketidak terdugaan muncul di sana-sininya. Itu seperti halnya hidup itu sendiri: di suatu saat beberapa momen bisa terlihat indah, di lain saat bisa menimbulkan kebosanan luar biasa. Momen demi momen itu berganti-ganti. Hal ketakterdugaan itu membawa kita mengembara pada kredo John Cage (1912-1992) Peristiwa seni bukanlah sesuatu yang dirancang seperti menuliskan partitur ketat dalam tradisi musik klasik.

Foto pertunjukan The Voice of Borobudur’s Disruption karya Tanto Mendut (2). (Sumber Foto: Arsip BWCF)

Perlawanan di arus bawah pertunjukan musik kontemporer Sutanto Mendut ini bersinggungan dengan gerakan Fluxus di era 60-an di Amerika. Inti pertunjukannya bukan pada pertunjukan yang tampak kacau di permukaan, tetapi pada pesan-pesan apa yang dimunculkannya dibalik kekacauan itu. Pernyataan yang dikemukakan Tanto Mendut sebelum pertunjukan digelar bahwa setiap hari ia melihat seni dalam kehidupan di lingkungan desa, sejajar dengan statement George Maciunas (1931-1978) salah seorang pemuka Fluxus, bahwa “………semuanya adalah seni dan siapapun dapat melakukannya. Tujuan seni adalah sosial, bukan estetika.” *3

Tanto Mendut, meski mungkin saja berhubungan entah langsung atau tidak dengan pelaku-pelaku seni Fluxus, tetapi wujud ekspresinya berbeda dengan kaum Fluxus. Ia melakoni “manjing ing kahanan” bersama penduduk desanya, sedangkan kaum –

Fluxus berinteraksi dengan kehidupan di era 60-an di Amerika. Itu bisa dilihat sebagai fenomena kemiripan lukisan jejak tangan manusia purba di dinding goa di

Dordogne, Perancis Selatan – dengan lukisan jejak tangan manusia purba di dinding goa-goa di Sulawesi. Ruang waktu dan peristiwanya tidak saling berhubungan, tetapi ada keinginan yang sama untuk meninggalkan jejak tangan itu di sana.

Be yourself no matter what they say

“Jadilah diri mu sendiri, jangan perdulikan apa yang mereka katakan”

Penggalan lirik lagu Sting itu bisa jadi merupakan jejak tangan yang kuat dari seluruh pertunjukan musik kontemporer Tanto Mendut. Jejak lainnya yang bisa dibaca: Holt mencatat bahwa tahun 1935 kaum intelektual Indonesia sudah memperdebatkan apakah modernisasi setara dengan westernisasi, dan apakah beberapa aspek budaya barat dapat diasimilasi secara selektif tanpa kehilangan rasa identitas budaya (Holt 1967 – 211) Tanto Mendut melalui pertunjukan The Voice of Borobudur’s Disruption ini memperlihatkan, meski ia hidup di masa kini dan mungkin bersentuhan dengan ide-ide kaum Fluxus dari Barat, tetapi ia tidak kehilangan identitas itu!

________________________________________________________________

* 3 Art, life, and the legacy of Fluxus, georgemacuinas.com. Teks serupa ditemukan di bawah judul yang sama di boston.com dan standhallgalery.com Analisa jurnalistik yang berhubungan dengan statement kaum Fluxus itu bisa dibaca di https://medium.com/stephaniethrt/fluxus-from-life-to-art-dac5ab1cfa03

IV

Seni pertunjukan di media digital yang direkam dalam bentuk video, memerlukan penguasaan teknologi kamera dan editing. Persoalannya bukan seberapa canggih spesifikasi kamera dan software yang digunakan, tetapi bagaimana si kreator memperlakukannya. Meski memakai kamera sederhana dan software berbasis opensource, bila si kameraman dan si editor jeli menangkap momen-momen estetis serta simbol-simbol yang ingin diungkapnya di sepanjang pertunjukan, itu bisa lebih berarti ketimbang merekam pertunjukan dengan kamera profesional tetapi gambar yang dihasilkan sebatas mengejar keindahan artifisial belaka.

Kesenian, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia tidak terlepas dari ritual-ritual yang berakar jauh di tubuh manusia-manusianya. Jejak ritual itu bisa ditemukan pada situs-situs purbakala sampai pada situs-situs yang bersemayam di tubuh manusia-manusianya. Dan sekarang, jejaknya kita temui juga pada serangkaian pertunjukan yang digelar dalam perhelatan BWCF ke sepuluh itu. Ada kesinambungan proses seni seperti yang dicatat Holt.

Seniman adalah manusia biasa, organisme hidup yang memiliki kodrat untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa seni kontemporer yang tampak seperti terlepas dari keberadaan jejak ritual itu, merupakan sebuah reaksi alami dari organisme hidup itu terhadap keberadaan jejak ritual itu sendiri. Seni pertunjukan kontemporer Indonesia berada dalam proses alamiah ini untuk tumbuh dan berkembang. Bila itu memang tampak benar-benar terlepas dari kesinambungan jejak ritual itu, kita bisa melihatnya dari sisi lain. Gerakan seni kaum Fluxus yang seperti lepas dari genre dan kaidah-kaidah seni sebelumnya, tidak mungkin ada tanpa keberadaan berbagai genre seni yang mendahuluinya!

SEKILAS METAVERSE SEBAGAI PENUTUP

Teknologi digital kini melesat sehubungan perkembangan AI. Seni pertunjukan 2D yang ada di berbagai platform digital itu sekarang ini mulai bergerak menuju seni pertunjukan di platform baru yang disebut Metaverse. Istilah “metaverse” awalnya diciptakan dalam novel Snow Crash tahun 1992, sebuah novel science fiction yang ditulis Neal Stephenson, seorang pengarang Amerika yang lahir di Maryland tahun 1959. Dalam novel tersebut, Metaverse digambarkan sebagai “ruang imajiner bersama” yang tersedia untuk umum melalui jaringan serat optik di seluruh dunia.

Metaverse di dunia fiksi itu kini telah hadir dalam kehidupan sekarang. Ini merupakan teknologi Augmented Reality (AR) yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan seseorang lainnya, berinteraksi dengan ruang dan benda-benda secara virtual. Sistem AR memberi pengalaman imersif, pengalaman realitas yang mendalam bagi penggunanya. Fungsi teknologi AR ini pertamakali dikembangkan di laboratorium Armstrong Angkatan Udara AS tahun 1992 – untuk melatih pilot pesawat tempur. Teknologi virtual ini sekarang umum dipakai dalam kursus mengemudi mobil di Eropa, dan bukan barang baru dalam berbagai permainan game.

Pengalaman menonton seni pertunjukan di dunia metaverse berbeda dengan pengalaman menonton film berformat 3D yang biasa kita saksikan di bioskop. Di dunia metaverse, setting ruang pertunjukan, tontonan dan penontonnya, semua di virtualkan. Manusia-manusia yang berinteraksi di dalam dunia metaverse itu dirobah menjadi Avatar. Karakter si penonton yang telah berobah menjadi Avatar ini bebas gentayangan di sebuah pertunjukan yang sedang berlangsung. Ia yang Avatar itu bisa melihat pertunjukan itu dari berbagai sudut pandangan, bahkan bisa seperti menyentuh pertunjukan itu atau ikut menjadi salah satu pemain dalam pertunjukan yang digelar. Si penonton yang aktif itu di saat lain bisa merobah dirinya menjadi apa saja dan kemudian menjelajahi ruang-ruang fantastis yang disediakan di ruang itu. Mulai dari museum, gedung pertunjukan, sampai casino dan rumah-rumah bordil.

Ide perluasan sensorik manusia itu bukanlah hal baru. Itu diperkenalkan ke massa selama abad 20 dengan munculnya buku-buku dan film sci-fi. Dan kini, teknologi dunia metaverse memungkinkan penonton yang berada di Finlandia atau dimana saja bisa memperoleh pengalaman seperti mengalami saat menonton pertunjukan tari Rianto di Candi Sukuh atau pertunjukan musik kontemporer Tanto Mendut di lereng Merapi, seolah-olah mereka berada di ruang yang sama. Media seni baru ini menyajikan sebuah realitas baru, realitas yang semula kita tidak bisa masuk ke dalamnya tetapi kini bisa berada didalamnya.

Sungguh pun kita bisa ternganga-nganga dibuatnya, dunia metaverse itu akan memisahkan manusia dari kehidupan sejatinya. Sehari-hari kita akan disuguhkan pandangan orang berkacamata VR melakukan berbagai kegiatan rutin: sambil makan, sambil berolah raga, bahkan sampai waktu ia merebahkan dirinya di tempat tidur. Di dunia nyata ia tampak berada di kamar tamu atau di tempat tidur tapi sebenarnya ia berada di ruang antah barantah. Ini saat manusia sejati terpisah dari dunia nyata. Manusia akan mati. Roh kesenian yang menyertainya akan digantikan oleh AI, kecerdasan buatan yang diaplikasikan di dunia metaverse itu.

Be yourself no matter what they say

Gouda, 26-11-2021

___________________________________________________________________

Bacaan tambahan:

Alexandrovich, Angelina and Mariano Gomes, Leonardo (2020) Shared multisensory sexual arousal in virtual reality (VR) environment. Paladyn, Journal of Behavorial Robotics 11: 379-389

Holt, Claire (1967) Art in Indonesia: Continuities and Change, Cornell University.

Holt, Claire (1958) Two Dance World: a Contemplation, Impulse 1958

Rabiger, Michael (2008) Directing Film Techniques and Aesthetics, Fourth Edition, Focal Press.

Peddie Jon (2017) Augmented Reality, Springer

Bruno Arnaldi, Pascal Guitton and Guillaume Moreau (2018), Virtual Reality and Augmented Reality, Myth and Realities.

*Azuzan JG adalah Teaterawan yang berdomisili di Gouda, Belanda