Catatan Pengamatan Pertunjukan FTJ

Oleh: Roy Julian*

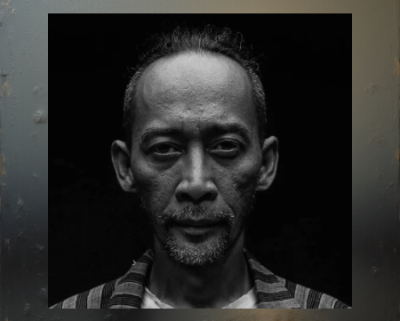

1. Catatan Pengamatan Pertunjukan Ruang Rias – Teater Manekin

Pementasan Ruang Rias oleh Teater Manekin dalam perhelatan Festival Teater Jakarta 2025 yang digelar di Gedung Kesenian Jakarta seolah membuka kembali percakapan lama tentang tubuh dan kekuasaan. Pertunjukan ini menjadi semacam ruang eksperimen identitas tempat dua waria berdebat tentang kecantikan dan nilai diri. Ia memperlihatkan bahwa tubuh—terutama tubuh yang menyimpang dari norma—selalu berada di bawah tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan selera masyarakat. Seolah ingin menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat bekerja melalui hal-hal yang tampak sepele, seperti warna kulit, bentuk wajah, atau cara seseorang menatap dirinya di cermin.

Pementasan Ruang Rias karya Purwadi Djunaedi (Pedje) ini menghadirkan peristiwa tubuh yang ambigu; antara pengakuan dan penolakan, antara performa dan realitas. Fakta bahwa para pemerannya adalah waria asli menghadirkan lapisan keotentikan yang menembus batas representasi, tetapi di sisi lain, kehadiran itu juga menyingkap paradoks tubuh yang sudah selalu performatif namun tetap dituntut untuk “bermain” di atas panggung. Para pemeran waria membawa tubuh yang sehari-hari telah menjadi pertunjukan sosial; tubuh yang terus-menerus melakukan performa gender untuk diakui dalam kehidupan nyata. Ketika mereka naik ke panggung teater dan diminta kembali “memerankan” dirinya, batas antara akting dan keberadaan menjadi kabur. Yang muncul bukan sekadar representasi, melainkan pengulangan terhadap performa yang telah mereka jalani setiap hari. Inilah paradoksnya: semakin otentik kehadiran mereka, semakin sulit membedakan antara seni dan kenyataan; semakin nyata tubuh itu, semakin hilang ilusi teaternya.

Dari situ, kita bisa merasakan sesuatu yang pernah diutarakan oleh Judith Butler, bahwa identitas gender bukan sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang terus diulang dan dinegosiasikan. Dalam Ruang Rias, lapisan pengulangan itu terasa berlipat. Para pemeran tak hanya menampilkan “peran waria”, tetapi juga mengulang ritus keseharian mereka yang sudah sarat dengan permainan identitas. Panggung menjadi semacam cermin ganda yang memantulkan tubuh-tubuh yang tak pernah berhenti “bermain”, bahkan ketika mereka sedang berusaha menjadi diri sendiri. Ketika Pandan berkata, “Aku sudah lama tidak bercermin, karena cermin penuh tipu daya,” kalimat itu terasa seperti penolakan terhadap pantulan sosial yang berusaha menegaskan siapa dirinya. Cermin di panggung bukan sekadar benda, tapi medan kekuasaan; permukaan yang terus menuntut kepatuhan pada citra tertentu.

Pandan dan Bernadette tidak hanya memperagakan perdebatan tentang kecantikan dan kuasa, tetapi juga menunjukkan bagaimana ‘being woman’ dan ‘being waria’ adalah kerja performatif yang tak pernah selesai. Ketika Pandan berkata, “Aku sudah lama tidak bercermin, karena cermin penuh tipu daya,” ia sedang menolak pantulan sosial yang berusaha menegaskan identitasnya. Cermin menjadi metafor ideologis—permukaan licin yang memantulkan kuasa. Dalam pertunjukan ini, cermin itu hidup: memantulkan cahaya, menelan bayangan. Setiap kali Pandan mendekatinya, penonton merasakan tarik-menarik antara diri dan citra, antara subjek dan simulakra. Tubuh waria bukan hanya tubuh yang dilihat, melainkan tubuh yang sadar sedang dilihat.

Sutradara Teater Manekin bertumpu pada realisme distortif—sebagaimana istilah yang ditulisnya dalam konsep pertunjukan. Ruang rias di panggung disusun padat oleh manekin dan display kostum yang beraneka ragam dan warna. Namun realisme itu tidak dibiarkan utuh; ia retak oleh interupsi musikal, lampu yang berubah mendadak, dan kemunculan model-model imajiner dari dalam kepala Pandan. Akan tetapi, retakan itu belum sepenuhnya mencapai sublimasi performatif. Tubuh para aktor waria tampak masih berada di permukaan emosinya; belum menggali lapisan yang lebih gelap di mana tubuh mereka harus berhadapan dengan ideologi kecantikan sebagai kekerasan. Ada momen ketika Bernadette menarik lakban dari kaki Pandan, dan Pandan menjerit kesakitan. Secara teks, ini puncak simbolik ketika tubuh disiksa agar tampak indah. Namun secara performa, peristiwa itu belum sampai pada dimensi ritual; belum menjadi peristiwa tubuh yang mengguncang makna.

Performativitas selalu membuka ruang bagi kegagalan, dan kegagalan itu justru dapat menjadi bentuk perlawanan. Ketidaksempurnaan, keterlambatan, atau bahkan kekakuan dapat menjadi cara tubuh menolak norma yang memaksanya untuk “tampak pas”. Ironisnya, pertunjukan Teater Manekin terasa terlalu rapi, terlalu patuh pada bentuk. Padahal, tubuh waria di luar panggung adalah tubuh yang hidup dari ketidakteraturan—tubuh yang menolak kategori, tubuh yang melawan bahasa yang ingin menertibkannya.

Pertarungan antara Pandan dan Bernadette di atas panggung dapat dibaca sebagai pertarungan dua rejim tubuh: tubuh yang tunduk dan tubuh yang bertanya. Bernadette adalah figur yang sudah menyerap logika kapitalisme tubuh: kecantikan adalah kekuasaan, penampilan adalah alat kelangsungan hidup. Pandan, sebaliknya, adalah tubuh yang meragukan nilai-nilai itu, tubuh yang mempertanyakan logika citra. Ketika Pandan akhirnya berubah menjadi manekin, kita menyaksikan metafora yang getir: tubuh yang mencapai kesempurnaan justru kehilangan kehidupan. Cahaya putih dingin menyorot Pandan yang membeku; Bernadette tersungkur di lantai memanggil nama yang tak lagi menjawab. Kesempurnaan menjadi kematian estetika, momen di mana tubuh kehilangan kedagingannya dan menjelma citra.

Yang menarik, Teater Manekin memainkan lapisan meta-performatif: waria yang memainkan waria. Ini adalah momen penting dalam sejarah representasi teater kita; suatu keberanian untuk menempatkan tubuh marginal sebagai subjek yang berbicara. Namun, kehadiran tubuh yang “asli” di atas panggung justru menciptakan pertanyaan baru: di mana batas antara performa dan eksistensi? Dalam beberapa adegan, para aktor tampak seperti tidak sedang “memerankan”, melainkan mengulang hidup mereka sendiri. Keterikatan antara naskah dan pengalaman membuat peran kehilangan jarak estetik, namun tubuh mereka terlihat jujur.

Di sisi lain, kejujuran itu juga menunjukkan bahwa tubuh mereka belum sepenuhnya menemukan bahasa panggungnya sendiri. Di beberapa bagian, ekspresi mereka masih mencari arah antara realisme dan gaya teatrikal yang simbolik, antara kehadiran dan representasi. Barangkali karena luka mereka masih terlalu dekat dengan teks; trauma belum menjadi simbol, ia masih menjadi rasa. Tubuh mereka membawa kebenaran, tetapi belum mengubah kebenaran itu menjadi bentuk yang melampaui empirismenya sendiri.

Di akhir pertunjukan, Gedung Kesenian Jakarta terasa seperti sebuah cermin besar. Kita semua, penonton, tiba-tiba terpantul di dalamnya. Pertunjukan Ruang Rias bukan hanya kisah tentang dua waria yang mencari kecantikan, melainkan tentang seluruh masyarakat yang hidup dalam ekonomi citra: siapa yang berhak dianggap indah, siapa yang dinilai cacat. Panggung Teater Manekin menyingkap ironi itu tanpa harus menggurui. Bahwa dalam dunia yang memuja kemasan, kita semua sedang menyiapkan diri di depan cermin, mengulang gestur yang sama, menata wajah agar tampak pantas bagi tatapan orang lain.

Maka ketika Pandan membeku menjadi manekin, tubuhnya bukan sekadar tubuh waria; itu adalah tubuh kita semua; tubuh yang membeku di bawah tatapan publik, tubuh yang kehilangan kehidupan demi pantulan sempurna di cermin sosial. Produk dari tatapan dan disiplin sosial yang terus mengatur bagaimana kita seharusnya ada dan terlihat.

2. Catatan Pengamatan Pertunjukan Rangda – Teater DiRI

Teater DiRI barangkali merupakan salah satu kelompok teater di Jakarta yang konsisten menegaskan pilihan estetikanya dengan mengangkat tema-tema pertunjukan yang berakar pada mitos, ritus, tradisi, dan sejarah. Pilihan ini bisa dilihat sebagai bentuk komitmen terhadap pencarian identitas di tengah lanskap teater kota yang kian berorientasi pada isu sosial-urban. Dengan terus bekerja di wilayah mitos, ritus, tradisi dan sejarah, Teater DiRI sesungguhnya sedang menempatkan dirinya dalam posisi unik, yaitu menjadikan dirinya sebagai sebuah laboratorium estetika di mana tubuh, ruang, dan ingatan diperlakukan sebagai medan negosiasi antara yang sakral dan yang kontemporer. Dalam posisi ini, pertunjukan Teater DiRI tidak hanya berfungsi sebagai tontonan, tetapi juga sebagai praktik reflektif di mana penonton diajak memasuki pengalaman ritus dan mitos, merasakan resonansi energi purba yang tercermin dalam gerak, suara, dan simbolisme panggung.

Pilihan estetika semacam ini tentu saja membawa konsekuensi logisnya sendiri. Teater DiRI dituntut menemukan bahasa panggung yang menjembatani tradisi dan realitas kontemporer. Mengangkat mitos berarti menghadapi simbol-simbol yang mudah menjadi dekoratif jika tidak ditopang oleh pemahaman tubuh dan energi otentik. Fokus pada sumber tradisi menuntut aktor mengembangkan kesadaran tubuh berbeda—bukan sekadar tubuh yang memainkan peran, tetapi tubuh yang mengalami dan menyalurkan pengetahuan atas mitos, tradisi, ritus dan sejarah itu sendiri. Tanpa itu, peristiwa di panggung hanya akan tampil sebagai bentuk visual yang dangkal, tanpa kedalaman makna atau energi yang seharusnya terkandung dalam gerak dan ritus tersebut.

Contoh kasus paling mutakhir bisa kita lihat dalam pertunjukan RANGDA karya Ayak Mohammad.

Hidayat yang dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta sebagai bagian dari perhelatan Festival Teater Jakarta 2025. Pertunjukan yang disutradarai oleh Teguh Pryono itu dibuka dengan suasana yang segera menandai arah estetika pertunjukan Teater DiRI. Sebuah sarang laba-laba raksasa membentang di belakang panggung, nyaris menutupi seluruh dinding, sementara di depannya, di sisi kiri, tumpukan level terbalut batang-batang pohon menjadi tempat Calon Arang bersemayam sepanjang sebagian besar pertunjukan. Musik yang sugestif dan pencahayaan redup menegaskan aura mistis, memberi sinyal bahwa RANGDA bukan sekadar kisah yang akan dituturkan, tetapi juga sebuah ruang yang ingin dialami oleh penonton. Dalam konteks ini, setiap elemen setting memiliki makna simbolik: sarang laba-laba, misalnya, merepresentasikan jaring takdir dan intrik dunia mitis, sekaligus menegaskan pengekangan sosial dan kutukan yang membatasi tubuh perempuan berdaya; batang pohon dan level yang bertumpuk menjadi semacam throne alam atau altar ritual, yang menegaskan hubungan Calon Arang dengan alam, sejarah, dan energi purba. Asap, musik yang sugestif dan repetitif, dan pencahayaan yang bergerak menciptakan kabut mistis memaksa penonton masuk ke pengalaman yang ambigu antara realitas dan mitos.

Suasana mistis ini menjadi bingkai dramaturgi. Tempo pertunjukan meski terasa lamban tetapi cukup padat dan berisi. Musik, asap, dan pencahayaan mengajak penonton untuk tidak hanya menyaksikan, tetapi juga seolah mengundang penonton untuk memasuki ruang batin para tokohnya. Meski demikian, transisi cahaya yang terlalu cepat di beberapa adegan memutus potensi kontemplatif yang seharusnya muncul. Naskah RANGDA menekankan pentingnya jeda; ruang bagi resonansi batin di mana amarah, cinta, dan kutuk bergema. Dalam beberapa momen, ritme panggung terasa kehilangan napas yang seharusnya menjaga kontinuitas antara peristiwa dan makna.

Tubuh-tubuh para pemain, meski terlihat lebih matang dibanding saat pertunjukan penyisihan di wilayah utara, masih tampak berjarak dari peran yang mereka mainkan. Ada usaha keras untuk menguasai bentuk dan gestur, tetapi tubuh itu belum sepenuhnya ditempati oleh energi peran. Tubuh-tubuh itu masih terasa sebagai tubuh masa kini yang sedang meniru tubuh masa lalu, bukan tubuh yang dirasuki oleh waktu purba. Padahal, dalam naskah RANGDA, tubuh Calon Arang dan Ratna Manggali adalah pusat gagasan: tubuh sebagai pengetahuan, tubuh sebagai luka, dan tubuh sebagai perlawanan terhadap tatanan sosial.

Dengan demikian, jarak antara tubuh aktor dan tubuh peran menjadi jarak antara representasi dan inkarnasi. Artinya, tubuh aktor masih berfungsi sebagai medium yang menampilkan peran secara visual atau gestural, tetapi belum sepenuhnya menjadi peran itu sendiri—belum dirasuki oleh energi, sejarah, dan pengalaman yang seharusnya melekat pada karakter. Dalam konteks RANGDA, ini berarti tubuh peran masih terasa “dimainkan” oleh aktor, bukan “dihidupi” dari dalam; gerak, ekspresi, dan ritme tubuh masih berada pada level performatif permukaan, sehingga energi ritual dan spiritual yang seharusnya hadir dalam panggung terasa tereduksi. Jarak ini menunjukkan tantangan mendasar dalam teater yang berangkat dari mitos: bagaimana mengubah representasi formal menjadi pengalaman inkarnatif yang memberi resonansi batin bagi penonton.

Pertunjukan ini berhasil menampilkan bentuk luar dunia mistik RANGDA, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan energi dalamnya, yakni daya spiritual dan politik tubuh perempuan sebagaimana dibayangkan teks. Upaya mistifikasi melalui setting, pencahayaan, asap, dan musik tetap menarik: Teater DiRI mencoba menegaskan bahwa mitos adalah sumber untuk merumuskan kembali hubungan tubuh, sejarah, dan panggung masa kini. Mistifikasi menjadi alat untuk membuka pengalaman teater yang melampaui sekadar cerita, menciptakan lapisan makna yang menuntut partisipasi batin penonton.

Estetika ruang dan atmosfer yang dibangun Teater DiRI memperlihatkan visi yang kuat, tetapi kehadiran tubuh aktor yang dibutuhkan naskah belum sepenuhnya tercapai. Pertunjukan ini membuka pertanyaan penting: bagaimana tubuh masa kini menanggung beban sejarah, dan bagaimana teater menjadi ruang perjumpaan antara yang sakral dan sosial tanpa kehilangan keduanya.

Keberhasilan teater tidak hanya diukur dari visual atau efek mistis yang tercipta, tetapi dari kemampuan tubuh aktor untuk menjadi medium yang menghidupi teks, simbol, dan ritus. Tubuh harus mampu menyalurkan energi purba, pengalaman mitis, dan resonansi historis, sehingga penonton tidak sekadar menyaksikan, tetapi turut mengalami konflik, ketegangan, dan transformasi yang terkandung dalam mitos.

Dalam konteks ini, Teater DiRI menegaskan posisinya sebagai laboratorium artistik yang menantang wacana kontemporer: bahwa mitos, ketika dihidupkan melalui tubuh dan ruang, tetap relevan sebagai alat refleksi, kritik sosial, dan pengalaman spiritual yang bisa meresap ke dalam kesadaran penonton. Pertunjukan ini, meski masih memiliki jarak antara representasi dan inkarnasi, memberi peluang untuk memahami teater sebagai medan di mana sejarah, ritual, dan tubuh masa kini bertemu, bergesekan, saling membocorkan dan sekaligus saling memberi makna.

3. Catatan Pengamatan Pertunjukan Bulan di Pipi Drusila (Babak Caligula yang Hilang) – Teater Samurai

Naskah Bulan di Pipi Drusila (Babak Caligula yang Hilang) karya Jei Sobarry Buitenzorg adalah dekonstruksi teateral dan filosofis terhadap Caligula karya Albert Camus. Ia berangkat dari semacam kecurigaan dramaturgis: mengapa Drusilla—sosok yang menentukan dalam mitologi pribadi Caligula—tidak pernah tampil di panggung Camus? Dari kecurigaan itulah naskah ini melahirkan dunia alternatif: sebuah panggung di mana yang absen menjadi pusat, dan yang “dibuang” oleh logika kembali hadir sebagai tubuh, hantu, dan teks.

Dekonstruksi ini bukan sekadar revisi dramatik terhadap teks klasik, tetapi sebuah pembongkaran epistemik terhadap tubuh yang dihapus. Dalam Caligula, Camus menjadikan kematian Drusilla sebagai pemantik kegilaan sang Kaisar, tetapi ia tidak pernah memberinya tubuh, suara, atau bahkan jejak yang konkret di panggung. Drusilla hadir hanya sebagai ketiadaan; sebuah kehilangan yang menjadi fondasi bagi filsafat absurditas. Jei membaca absensi itu bukan sebagai kebetulan artistik, melainkan sebagai bentuk penindasan simbolik di mana perempuan, tubuh, dan cinta dihapus demi rasionalitas eksistensialis yang steril dari afeksi. Dengan demikian, Bulan di Pipi Drusila menjadi upaya untuk memanggil kembali tubuh yang dihapus oleh filsafat, menghadirkannya sebagai subjek yang hidup, bahkan setelah mati.

Jei membangun teksnya dengan logika mimpi dan ritual, bukan logika naratif. Ia menolak kronologi demi menghadirkan spiral emosi; ruang di mana naskah menjadi tubuh, dan tubuh menjadi teks. Drusila yang dulu hanya bayangan kini muncul sebagai poros semesta: tubuhnya menjadi altar, kuburan, dan sekaligus cermin tempat Caligula melihat kehancuran dirinya sendiri. Dalam dunia Jei, Caligula tidak sekadar kaisar yang gila karena kehilangan, tetapi manusia yang menolak batas-batas antara eros dan thanatos, antara cinta dan kematian. Ia mencintai tubuh yang tak lagi hidup, karena hanya dalam kematian ia menemukan bentuk cinta yang tak bisa dikhianati oleh waktu.

Jika Camus menulis absurditas sebagai kesadaran tragis akan ketiadaan makna, Jei menulisnya kembali sebagai ritual untuk menembus batas rasionalitas; sebuah litani antara erotisme dan politik tubuh. Di sini, absurditas bukan lagi konsep filsafat, melainkan pengalaman fisik dari kehilangan yang tak selesai.

Hubungan Caligula dan Drusilla adalah mitos tentang kekuasaan, cinta, dan transgresi; dua tubuh yang terperangkap dalam sistem kekaisaran yang memuja darah keturunan, kesucian ilahi, dan kegilaan absolut. Drusilla bagi Caligula bukan sekadar saudari dan kekasih, melainkan pantulan dirinya sendiri — figur ganda di mana cinta, kehilangan, dan kekuasaan melebur menjadi satu.

Dalam pementasan Bulan di Pipi Drusila yang dipentaskan oleh Teater Samurai di Gedung Kesenian Jakarta dalam rangkaian Festival Teater Jakarta 2025, skenografi dibangun menyerupai reruntuhan kuil dan ruang arkeologis. Pilar-pilar arkaik menjulang patah, tengkorak-tengkorak bertumpuk di tanah, dan di salah satu bagian terdapat kursi yang menjadi poros dramaturgis; sebuah altar tempat tubuh Caligula dan Drusila berkisah tentang cinta, kekuasaan, dan kematian.

Namun, kepadatan visual set ini, dengan segala simbol kemegahan dan kehancurannya, justru terlihat menyesakkan ruang panggung. Alih-alih memberi ruang napas bagi tubuh aktor, tumpukan properti itu menciptakan impresi museum—lebih sebagai artefak dari kegilaan, bukan ruang hidup bagi pertarungan eksistensial. Kesan “arkeologis” memang sesuai dengan gagasan naskah sebagai penggalian teks yang hilang, tetapi pada titik tertentu, kesan visual itu mereduksi intensitas tubuh yang seharusnya menjadi pusat dramatik pertunjukan.

Kehadiran musik blues dalam beberapa adegan juga menimbulkan ambivalensi. Di satu sisi, ritme blues menghadirkan atmosfer kesedihan dan kehilangan yang universal; semacam ratapan dunia modern terhadap tubuh yang telah terkubur. Namun di sisi lain, warna musik ini terasa kontras dengan dunia simbolik Roma dan absurditas Camusian yang digarap Jei. Alih-alih menguatkan dunia imaji naskah, kehadiran musik blues menciptakan jarak yang memecah kontinuitas dramaturgis; seolah penderitaan Caligula sedang diterjemahkan ke dalam bentuk nostalgia Amerika yang justru mengurangi kadar ritualistik dan kekelaman mediterania yang melekat pada teks.

Persoalan lain yang juga penting adalah ketidaktegasan identitas ruang antara dunia Jei dan dunia Caligula. Dua dunia itu seharusnya berfungsi sebagai dua lapisan kesadaran—Jei sebagai tubuh penulis yang menggali naskah, dan Caligula sebagai tubuh teks yang digali. Namun di panggung, batas antara keduanya seringkali kabur. Dialog yang berpindah dari dunia Jei ke dunia Caligula tidak selalu diiringi oleh pergeseran ruang visual atau atmosfer emosional yang cukup jelas, sehingga penonton kehilangan orientasi dramaturgis: apakah mereka sedang menyaksikan proses penciptaan, refleksi, atau peristiwa di dalam teks itu sendiri. Penegasan identitas ini menjadi sangat penting mengingat struktur pertunjukan ini yang berlapis-lapis: drama dalam drama, panggung dalam pikiran, dan realitas dalam teks. Seperti mise en abyme—pementasan yang memakan dirinya sendiri.

Ketiadaan batas yang tegas antara ruang Jei dan ruang Caligula menjadikan keseluruhan dunia pementasan seperti melayang di antara dua kesadaran—antara realitas penulis dan delusi tokohnya. Di satu sisi, ini bisa dibaca sebagai strategi postdramatik yang menarik: menghadirkan panggung sebagai ruang transisi, tempat penulis, tokoh, dan ide saling menembus. Namun di sisi lain, tanpa perangkat visual dan ritmis yang jelas, ketidakjelasan ini berisiko menumpulkan intensitas konflik antara “tubuh yang menulis” dan “tubuh yang ditulis”. Padahal, konflik itulah inti dari Bulan di Pipi Drusila; drama antara penulis dan teks, antara yang hidup dan yang ingin dihidupkan kembali melalui tulisan.

Caligula tampak seperti proyeksi dari trauma Jei, sementara Jei menjelma menjadi hantu yang menulis dirinya sendiri ke dalam tubuh Caligula. Dalam kaburnya garis realitas itu, teater mencapai bentuk paling eksistensialnya: bukan sebagai ruang representasi, melainkan sebagai ruang delirium, tempat teks dan tubuh saling menggantikan posisi.

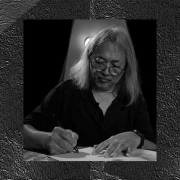

Ironisnya, hanya beberapa hari sebelum pertunjukan berlangsung, Jei, sang penulis sekaligus aktor yang memerankan Caligula, meninggal dunia di tempat latihan. Kepergiannya—yang terjadi lima hari sebelum hari pentas—mengubah seluruh konteks pertunjukan ini secara radikal. Perannya kemudian diganti oleh aktor lain (Dadang Badoet) dengan hanya persiapan beberapa hari. Kematian itu menjadikan tubuh Jei bukan hanya tubuh kreator, tetapi juga tubuh yang kini benar-benar melintasi batas antara teater dan realitas. Maka, Bulan di Pipi Drusila tidak lagi sekadar berbicara tentang Caligula yang kehilangan Drusila, melainkan tentang Jei yang meninggalkan Drusilanya sendiri: panggung, naskah, dan tubuhnya. Dalam perspektif ini, karya tersebut menjadi ritus kematian yang profetik, sebuah pertunjukan yang tanpa sadar menubuatkan akhir hidup penciptanya.

Kematian Jei menutup lingkar absurditas yang ia ciptakan sendiri: ia menulis tentang Caligula yang kehilangan Drusila, namun ia justru meninggalkan panggung sebelum tubuhnya sempat menuntaskan peran. Dalam kematian sang penulis, teater menemukan bentuk tertingginya sebagai peristiwa antara hidup dan mati, antara kehadiran dan ketiadaan.

Pertunjukan ini menjadi lebih dari sekadar interpretasi terhadap Camus; ia menjelma menjadi ritual perpisahan seorang penulis dengan tubuhnya sendiri. Di sinilah absurditas mencapai puncaknya, di mana teater tidak lagi meniru kehidupan, tetapi kehidupanlah yang meniru teater. Seperti bulan yang perlahan memudar di pipi Drusila, tubuh Jei kini menjadi cahaya yang tinggal di antara teks dan kegelapan.

Selamat jalan, Jei…tenanglah dalam keabadianmu…

4. Catatan Pengamatan Pertunjuan Akses Ditolak (403) – Marooned Actor Society

Pertunjukan Akses Ditolak (403) merupakan hasil alih wahana dari novel klasik Animal Farm karya George Orwell, yang di tangan Marooned Actor Society berubah menjadi teater tubuh tentang kegagalan revolusi, bahasa, dan kesadaran. Jika Orwell menulis tentang pemberontakan hewan terhadap manusia sebagai alegori totalitarianisme, maka adaptasi ini menulis ulang kisah tersebut menjadi otopsi atas tubuh modern yang telah kehilangan kebebasannya sendiri.

Pertunjukan ini dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta sebagai bagian dari perhelatan Festival Teater Jakarta 2025. Dalam pertunjukan ini kita tidak sedang menyaksikan revolusi; kita sedang menyaksikan sisa-sisanya. Pertunjukan Akses Ditolak (403) adalah tentang kelelahan yang diarsip. Hewan-hewan yang dulu mengobarkan pemberontakan kini berbicara dengan bahasa yang terlalu cerdas, terlalu sadar, bahkan terlalu bersih untuk makhluk yang seharusnya hidup di lumpur.

Sejak fragmen pertama, Major membuka orasi dengan bahasa yang hampir religius: tubuh sebagai saksi penindasan, lapar sebagai kode moral, dan revolusi sebagai arah etis. Tetapi semakin jauh naskah berjalan, semakin terasa bahwa semua itu telah kehilangan dagingnya. Tubuh-tubuh yang dulu ingin merdeka kini hanya menjadi pengulangan dari perintah yang sama. “Aku decimal,” kata Napoleon, “angka keempat setelah koma.” Kalimat itu seolah adalah epitaf bagi tubuh yang sudah dijadikan data.

Naskah ini memang memukau secara ide. Ia menelusuri transformasi Animal Farm dari alegori politik menjadi autopsi atas kesadaran kolektif yang telah dijinakkan oleh sistem. Kekuasaan di sini tidak lagi hadir dalam bentuk cambuk, tetapi dalam bentuk kebiasaan. Semua tubuh berfungsi, tapi tak lagi mengerti untuk apa. “Kita kehilangan kebiasaan untuk memilih,” kata Snowball — barangkali kalimat paling menyedihkan dalam seluruh teks.

Namun persoalannya adalah, teks-teks dalam pertunjukan ini terlalu cerdas dan terlalu sadar akan maknanya sendiri, sehingga kehilangan ruang untuk “retak” di atas panggung. Kalimatkalimatnya terasa indah dan kuat saat dibaca, tapi ketika diucapkan, justru menjadi beban bagi tubuh aktor. Kata-kata itu seperti sudah selesai lebih dulu sebelum tubuh sempat mengolahnya.

Akibatnya, pertunjukan tampak seperti teater yang sibuk menjelaskan dirinya sendiri. Energi dan emosi yang seharusnya lahir dari tubuh jadi teredam oleh kecerdasan bahasa yang terlalu dominan. Segalanya terasa sudah dirumuskan, seolah setiap gestur dan kata harus bermakna, sehingga tidak ada lagi ruang bagi kejutan, kesalahan, atau keheningan yang bisa tumbuh secara alami di panggung. Di titik inilah Akses Ditolak (403) terasa berjarak dari tubuhnya sendiri; ia tahu terlalu banyak, tapi tak lagi benar-benar hidup di dalam pengetahuannya.

Simak misalnya dialog Boxer berikut ini: “Aku Boxer, bukan martir. Bukan simbol. Tapi tubuh yang terus diminta menanggung meski tak tahu untuk siapa. Aku belajar menunduk sebelum bicara. Aku diajari melangkah tanpa bertanya. Aku dikhianati oleh hari libur yang tak pernah datang. Aku lelah. Tapi dilarang mengakuinya. karena di negeri ini, lelah dianggap makar.”

Bandingkan juga dengan dialog Benjamin: “Aku memori, bukan sejarah. Karena sejarah dikurasi, aku diremas. Aku lambat, tapi ingatanku tidak berkarat. Aku tahu urutan siapa yang disingkirkan lebih dulu, dan siapa yang pura-pura menangis setelahnya. Aku melihat janji dicetak, tapi tak pernah disebar. Aku hanya ingin mencatat agar luka tak jadi nostalgia.”

Kita merasa seperti sedang menonton makhluk yang sudah terlalu pandai berbicara. Mereka bicara seperti para dosen dalam tubuh sapi, seperti algoritma yang sedang merenungi eksistensi. Setiap perasaan sudah dirumuskan, setiap kesedihan sudah dijelaskan, setiap luka sudah diberi definisi.

Alih-alih tubuh yang berbicara melalui kata, yang terjadi adalah kata yang menelan tubuh. Tubuhtubuh Mollie, Boxer, dan Benjamin terasa sebagai medium retorika — bukan peristiwa jasmani yang menegangkan. Dan di sinilah teater yang semestinya berdenyut mulai terasa beku.

Pertunjukan Akses Ditolak (403) memang terasa penuh energi, dan terlihat upaya besar untuk menjelmakan ide besar naskah ke dalam bentuk panggung melalui tata ruang, cahaya, dan properti. Namun semua itu tidak ditopang oleh kesiapan tubuh aktor. Tubuh para pemain seolah bekerja keras mengikuti gagasan, tetapi tidak benar-benar menyelaminya. Di titik inilah kesenjangan antara teks dan tubuh terasa paling nyata: ide revolusi dan perlawanan yang besar di dalam naskah justru melemah saat diterjemahkan menjadi gerak. Energi yang seharusnya lahir dari dalam tubuh berubah menjadi pola yang diulang-ulang tanpa urgensi.

Secara visual, set kandang dengan latar seng dan tumpukan jerami sebenarnya cukup kuat menghadirkan atmosfer dunia hewan.

Namun identitas kehewanan dalam pertunjukan ini juga tampaknya perlu dikaji ulang. Yang dimaksud bukan sekadar meniru rupa hewan, tetapi mengolah sikap tubuh, ritme suara, dan perilaku instingtif hingga tubuh manusia melepaskan identitas sosialnya dan memasuki logika non-manusia. Di sini tampak ketidaksiapan para pemain untuk menanggung transformasi tubuh. Tubuh-tubuh mereka tidak menjadi perantara gagasan, melainkan sekadar peragaan gagasan. Akibatnya, energi simbolik yang seharusnya muncul dari gesekan antara tubuh dan ide justru menguap, meninggalkan wacana yang mengambang di udara.

Ketidakjelasan ini bisa saja menarik secara konseptual, tetapi membingungkan secara dramaturgis. Apakah ini dunia binatang yang menjadi manusia? Dunia manusia yang menjadi data? Atau dunia digital tempat tubuh hanya menjadi antarmuka? Naskah tidak memberi keputusan estetis yang tegas sehingga penonton tidak tahu di mana harus berpijak; dan para tokoh, entah sadar atau tidak, melayang di udara bahasa yang terlalu abstrak untuk dihidupi. Identitas kehewanan, yang seharusnya menjadi kunci dramatik, tidak terbangun secara meyakinkan. Bukan dalam pengertian kostum atau imitasi rupa, melainkan perilaku simbolik yang spesifik.

Akses Ditolak (403) adalah naskah yang memukau dalam konsepsi, tetapi juga menakutkan dalam kejernihannya. Ia menunjukkan betapa rapuhnya tubuh yang terlalu sadar, betapa sunyinya dunia setelah segala ideologi dibongkar. Ia menulis epitaf bagi revolusi — dan mungkin juga bagi teater itu sendiri.

5. Catatan Pengamatan Pertunjukan Beo Motinggo – Flaneur Kolektif

Flaneur Kolektif menghadirkan Beo Motinggo karya Ibed S. Yuga di Gedung Kesenian Jakarta dalam Festival Teater Jakarta 2025 sebagai lanskap pertunjukan yang berlapis; suatu dramaturgi jaringan di mana tubuh, media, imajinasi dan sejarah saling bersilangan. Pertunjukan ini tidak mengikuti logika drama konvensional dan tidak bergerak secara linear, melainkan bekerja seperti jaringan yang berlapis, ulang-alik, dan menaut ke segala arah, seperti seseorang yang menavigasi tab demi tab dalam mesin pencari yang tak pernah tertutup.

Pertunjukan mengalir seperti kolase atau montase peristiwa. Di dalam Beo Motinggo, Ibed S. Yuga tidak sedang menulis drama dalam pengertian klasik. Ia menulis suatu jejaring, semacam peta hiperlink dari kesadaran yang berpindah-pindah antara teks, tubuh, dan sejarah. Karya ini bukan adaptasi terhadap naskah Malam Jahanam karya Motinggo Busye, melainkan proses menautkan jejak estetik, etis, dan historis dari naskah Malam Jahanam ke dalam ruang performatif yang baru.

Namun esensi tautan yang sesungguhnya adalah luka sejarah yang melatari zamannya— bayangan panjang peristiwa 1965 yang membelah tubuh bangsa dan menyisakan gema hingga hari ini. Dalam Beo Motinggo, peristiwa itu tidak dihadirkan sebagai kronik atau narasi sejarah, tetapi sebagai gangguan pada bahasa dan kesadaran.

Pertunjukan Beo Motinggo yang disutradarai Said Riyadi Abdi beroperasi dengan prinsip fragmentasi dan interferensi. Makna tidak lahir dari kejelasan, melainkan dari benturan peristiwa yang saling bertabrakan. Penonton tidak diajak memahami, tetapi menavigasi. Mereka menjadi pengelana di dalam teks, klik demi klik, fragmen demi fragmen. Pertunjukan ini meniru pola kesadaran digital: berpindah, menaut, mengulang, dan sekaligus kehilangan arah. Teater tidak lagi berfungsi sebagai ruang narasi, melainkan sebagai ruang sirkulasi makna yang terus bergeser. Setiap peristiwa di atas panggung adalah tautan menuju konteks yang lebih luas. Dramaturgi pertunjukan bekerja seperti algoritma yang memanggil arsip-arsip lama untuk disusun ulang dalam konfigurasi baru.

Burung beo, sebagai metafora utama, menjadi gambaran manusia masa kini yang hanya mampu mengulang tanpa sungguh memahami. Ia berbicara, tetapi tanpa kesadaran akan makna dari kata-katanya sendiri. Dalam Beo Motinggo, sosok beo adalah cermin getir tentang bagaimana manusia hidup di tengah kebisingan yang ia ciptakan sendiri. Kita berbicara terus-menerus melalui media, layar, dan ruang publik, namun sering kali hanya mengulang suara orang lain, bukan suara diri sendiri.

Beo adalah bayangan manusia yang terbiasa hidup dalam arus informasi dan perintah; ia meniru karena sudah kehilangan bahasa yang lahir dari pengalaman pribadi. Dalam konteks sejarah Indonesia, gema beo ini juga bisa dibaca sebagai pantulan dari tubuh sosial yang terbentuk setelah peristiwa 1965—tubuh yang diajari untuk diam, atau kalau pun berbicara, hanya dengan kata-kata yang aman dan telah disetujui. Dalam situasi seperti itu, setiap ucapan menjadi tiruan, setiap kata menjadi kutipan dari suara yang lebih besar: suara kekuasaan, suara ketakutan, dan suara sejarah yang menekan.

Ruang pertunjukan hadir sederhana: bentangan kain putih membentuk tiga sisi panggung, berfungsi sekaligus sebagai layar, dinding, dan permukaan pantul. Tubuh aktor, proyeksi video, dan cahaya saling bertukar posisi, menciptakan ilusi bahwa ruang pertunjukan tidak lagi sekadar panggung, melainkan titik pertemuan antara tubuh, media, dan sejarah—tempat semua lapisan itu saling menembus dan memantulkan satu sama lain. Di sana, batas antara yang nyata dan digital, antara ingatan dan simulasi, menjadi kabur.

Flaneur memanfaatkan kesederhanaan set ini untuk membangun sistem visual yang cair— sebuah dramaturgi layar di mana tubuh manusia bisa sewaktu-waktu berubah menjadi citra, dan citra bisa kembali menjadi tubuh.

Pertunjukan dibuka dengan seorang lelaki duduk menonton televisi. Layar menayangkan beragam siaran yang saling bertumpuk: berita ringan tentang burung beo, cuplikan arsip 1965, propaganda sosial, hingga potongan iklan yang tidak relevan. Perpindahan gambar yang cepat dan tanpa konteks menciptakan kekacauan yang seolah memperlihatkan cara kita menatap media hari ini, selalu berada di antara tragedi dan hiburan. Dari situ, fragmen demi fragmen pun bergulir seperti potongan mimpi yang tak pernah selesai; membangun logika bawah sadar yang membuat setiap potongan, betapapun acaknya, terasa saling memanggil. Tak terhubung tapi beresonansi; seperti kenangan yang datang tanpa urutan.

Setiap fragmen dalam Beo Motinggo hadir seperti serpihan kaca yang memantulkan cahaya dari arah berbeda: pecah, tapi berasal dari sumber yang sama. Di antara potongan-potongan itu, ada sesuatu yang terus berulang—suara beo, arsip 65, teks-teks yang muncul di layar, tubuh-tubuh di panggung. Semuanya membentuk jalinan memori kolektif yang retak.

Salah satu fragmen menarik muncul pada adegan pencarian Mat Kontan di Jalan Kalianda. Dalam naskah, adegan ini adalah semacam penelusuran eksistensial—upaya tubuh menembus batas teks dan sejarah. Namun Flaneur menerjemahkannya secara digital melalui platform Roblox: permainan daring yang memungkinkan pemain menciptakan dunia mereka sendiri. Di atas panggung, aktor menjelma tubuh avatar yang menjelajahi kota digital yang membentang di layar.

Fragmen lainnya yang tak kalah menarik adalah ketika sosok Afrizal Malna dimunculkan di panggung sebagai robot dengan gerak yang mekanis dan repetitif. Suaranya terdengar akrab: tenang dengan diksi khas seorang penyair yang telah kita kenal itu. Suara itu sungguh persis seperti suara Afrizal Malna—yang saya duga—disintesis oleh teknologi AI. Robot itu mengucapkan kalimat yang seperti ditulis oleh Afrizal sendiri. Ia berbicara tentang sejarah teater Indonesia sampai dengan hubungannya dengan naskah Malam Jahanam.

Pada momen itu, batas antara tubuh manusia dan tubuh mesin menguap. Kita menyaksikan bagaimana tubuh Afrizal dihadirkan ulang dalam bentuk mesin, bagaimana suaranya menjadi simulasi yang sangat menyerupai aslinya. Adegan ini barangkali bisa dilihat sebagai pernyataan filosofis tentang kondisi tubuh kontemporer; tubuh simulakra yang kehilangan keaslian karena terperangkap dalam sistem tiruan yang ia ciptakan sendiri.

Namun dalam beberapa bagian, kekuatan konseptual ini terganggu oleh improvisasi yang berlebihan. Beberapa adegan terasa longgar karena para aktor tampak terlalu menikmati ruang improvisasi hingga alur dramatiknya terasa melemah dan cenderung membosankan. Terutama pada bagian di mana para aktor keluar dari perannya sebagai Mat Kontan dan Sulaiman untuk melakukan semacam “pemberontakan” terhadap sutradara—adegan meta-teater yang sebenarnya menarik, bahkan potensial sebagai refleksi tentang kekuasaan dalam kerja teater itu sendiri. Sayangnya, momen ini terjebak pada upaya melucu yang berlarut-larut. Kelucuan yang semula segar berubah menjadi repetitif; ritme kehilangan arah; dramaturgi kehilangan fokus. Improv semacam ini memang membuka ruang spontanitas, tetapi dalam konteks Beo Motinggo yang dibangun sebagai struktur tautan, repetisi ini justru memperlemah tegangan yang sudah dirancang dengan cermat.

Beberapa transisi antarscene berlangsung terlalu panjang, seolah kehilangan arah atau kejelasan ritme. Fragmen-fragmen yang semestinya bekerja sebagai montase justru sering dibiarkan mengambang, sehingga efek yang diharapkan sebagai “arus kesadaran” kadang bergeser menjadi sekadar banjir informasi—visual, bunyi, dan improvisasi yang terus menumpuk tanpa pengendalian dramaturgis yang ketat.

Akibatnya, pertunjukan di beberapa bagian terasa longgar. Momen-momen yang seharusnya menekan atau menegangkan kehilangan daya pukul karena ritme yang terlalu datar. Editing yang kurang ketat membuat energi panggung mudah pecah: intensitas yang sudah terbangun dalam satu adegan tiba-tiba jatuh karena peralihan yang tak tepat atau improvisasi yang dibiarkan berlarut.

Secara keseluruhan, pertunjukan ini menghadirkan gagasan yang kuat dan relevan, namun belum seluruhnya menemukan bentuk paling tajamnya. Ia berani menyeberangkan teks Beo Motinggo ke dalam bahasa multimedia yang kompleks—menggabungkan tubuh, arsip sejarah, dunia virtual, dan suara artifisial—namun penyutradaraannya belum sepenuhnya berhasil menjaga keseimbangan antara kekayaan ide dan kejelasan struktur.

Kegamangan antara spontanitas dan kontrol. Improvisasi yang terlalu longgar, transisi yang tidak selalu presisi, serta kecenderungan untuk berlama-lama dalam momen komedik membuat beberapa bagian kehilangan daya tegang dan arah emosionalnya. Ketika ide-ide besar tentang ingatan, media, dan 1965 bertemu dengan gestur kelakar yang berulang, energi pertunjukan pecah; ia kehilangan kontinuitas rasa yang semestinya bisa membawa penonton masuk lebih dalam ke wilayah refleksi.

Namun keberanian Flaneur Kolektif untuk memperlakukan teater sebagai ruang jejaring patut diapresiasi. Mereka menempatkan tubuh aktor, layar, suara, dan sejarah dalam hubungan yang cair dan saling menembus, menciptakan pengalaman menonton yang tidak linear, bahkan sesekali memabukkan. Dalam hal ini, pertunjukan memperlihatkan semangat post-dramatik yang memposisikan teater sebagai bukan lagi tempat bercerita, melainkan ruang bagi pertemuan tubuh, bunyi, citra dan ingatan.

6. Catatan Pengamatan Pertunjukan Musuh Politik – Teater Kas

Teater Kas membawakan naskah Musuh Politik dalam rangkaian Festival Teater Jakarta (FTJ) 2025 di Gedung Kesenian Jakarta. Naskah ini diadaptasi oleh Pedje dari The Game of Chess karya Kenneth Sawyer Goodman. Teks ini tampaknya cukup populer di kalangan komunitas teater Jakarta. Saya sendiri telah menonton setidaknya lebih dari lima kelompok yang pernah mementaskan naskah ini dengan berbagai tafsir penyutradaraan.

Bagi saya pribadi, The Game of Chess memiliki tempat tersendiri. Naskah inilah yang pertama kali saya mainkan ketika baru belajar teater pada tahun 1996. Karena itu, ketika menonton pementasan Teater Kas, saya seperti diseret kembali pada kenangan awal berteater.

Pedje menulis adaptasi ini dengan mempertajam metafora dasar dari teks aslinya: politik sebagai permainan catur. Sejak awal, Jenderal Alex Dursina menegaskan bahwa hidup, cinta, dan perang adalah permainan strategi:

“Kalau aku bosan main catur, itu artinya aku sudah bosan hidup. Permainan catur itu ukuran dari perkembangan mental seseorang.”

Catur menjadi lambang rasionalitas kuasa, tempat setiap langkah dipertimbangkan bukan berdasarkan moral, tetapi berdasarkan peluang untuk menang. Dalam tafsir Pedje, politik tak lagi menyangkut ide tentang keadilan, melainkan tentang kecerdikan dalam bertahan hidup. Tubuhtubuh di atas panggung—baik tubuh penguasa maupun tubuh pemberontak—beroperasi sebagai bidak.

Kekuatan utama naskah ini sesungguhnya terletak pada pada percakapan-percakapan retoris dan ideologis yang membentuk tegangan mental di antara kedua tokohnya. Dua istilah ini—retoris dan ideologis—barangkali menjadi kunci dramaturgi naskah: retoris karena berbasis logika argumentatif, ideologis karena setiap kalimat adalah medan pertarungan gagasan tentang kekuasaan dan kebenaran.

Konflik antara Harry Mandera dan Jenderal Alex Dursina sesungguhnya bukan sekadar pertarungan antara rakyat dan penguasa, tetapi juga pertarungan antara dua cara berpikir: idealisme moral melawan rasionalitas strategis. Harry berbicara atas nama rakyat tertindas:

“Para petani banyak yang telah kehilangan sawahnya. Mereka menjadi kuli untuk menggarap bekas tanahnya sendiri.”

Namun, Jenderal membalas dengan ironi yang dingin dan menusuk, memutar balik posisi Harry:

“Sebenarnya, akulah Harry Mandera, bukan kau.”

Di sinilah puncak permainan ideologis itu. Identitas menjadi senjata retoris. Kuasa tidak lagi menindas secara fisik, tetapi menembus melalui bahasa dan logika. Dalam dialog itu, tubuh pemberontak kehilangan pijakan moralnya; ia menjadi bingung, terombang-ambing antara keyakinan dan keraguan.

Sayangnya, dalam pementasan Teater Kas, ketegangan ideologis ini belum sepenuhnya hidup dalam tubuh aktor. Baik pemeran Harry Mandera maupun Jenderal Alex Dursina tampak kurang menjiwai lapisan batin peran mereka. Permainan terasa mekanis dan permukaan, seolah kedua tokoh hanya mengucapkan kata-kata besar tanpa mengalami pergulatan batin di dalamnya. Akibatnya, percakapan yang mestinya penuh racun ideologis itu justru terdengar datar, seperti pembacaan naskah di ruang latihan.

Kelemahan paling terasa muncul pada adegan ketika Harry menodongkan pistol ke arah Jenderal—adegan yang seharusnya menjadi puncak ketegangan dramaturgis. Namun dalam pementasan ini, pistol itu berkali-kali ditodongkan tapi juga berkali-kali diletakkan kembali, tanpa logika emosional yang jelas. Tegangan fisik dan psikis tidak terbangun. Alih-alih menimbulkan suspense, adegan itu justru kehilangan energi.

Padahal, secara tekstual, saat itulah tubuh ideologi dan tubuh kekuasaan saling mengancam secara konkret. Ketika pistol ditodong, yang sebenarnya ditodong adalah tubuh negara; ketika pistol diletakkan, yang luntur adalah keberanian ideologi itu sendiri. Tanpa tegangan di tubuh, permainan catur itu kehilangan denyut hidupnya.

Menjelang akhir, Jenderal Alex menawarkan racun. Ia berpura-pura ingin mati bersama Harry:

“Untuk kematian yang menyenangkan, Saudaraku.”

Namun, seperti langkah akhir dalam catur, ia sudah memperhitungkan segalanya. Ia kebal racun, karena telah lama melatih tubuhnya dengan dosis kecil setiap hari:

“Orang yang takut diracun setiap saat seperti aku mungkin akan membiasakan diri dengan racun. Begitulah aku menjadi kebal.”

Adegan ini, jika dimainkan dengan intensitas tubuh yang tepat, seharusnya menjadi metafora kuat tentang kekuasaan yang imun terhadap moralitas. Tetapi dalam versi Teater Kas, lapisan ironi itu belum sepenuhnya muncul. Ketika Jenderal akhirnya dibunuh oleh Toni, bawahannya sendiri, adegan penutup yang seharusnya tragis malah terasa tergesa—padahal di sanalah letak alegori terbesarnya: bahwa kuasa akhirnya memakan dirinya sendiri.

“Et tu, Toni?”

“Ini hal biasa di dunia Timur. Alah bisa karena biasa.”

Kalimat penutup itu seharusnya menggema sebagai satire sejarah: kekuasaan diulang, pelaku berganti, permainan tetap sama. Namun dalam pementasan ini, efek reflektifnya belum terbangun kuat—barangkali karena ritme penyutradaraan yang tidak cukup menahan momen tragis itu agar menjadi reflektif.

Musuh Politik adalah naskah tentang tubuh yang dikendalikan oleh strategi—tubuh yang kehilangan spontanitas, tubuh yang berpikir seperti mesin. Dalam konteks sosial politik hari ini, naskah ini masih sangat relevan: ia memperlihatkan bagaimana ideologi, retorika, dan kekuasaan terus memainkan manusia seperti bidak di papan catur sejarah.

Teater Kas telah menghadirkan kembali teks klasik ini di panggung FTJ 2025, namun belum berhasil menanamkan tegangan tubuh dan jiwa yang menjadi inti naskahnya. Mungkin karena para aktornya terlalu sibuk memainkan kata, bukan memainkan taruhannya. Padahal, di balik setiap langkah catur dan setiap kata yang diucapkan, selalu ada tubuh yang mempertaruhkan diri atas tindakannya.

7. Catatan Pengamatan Pertunjukan Peot Peot – Mata Art Community

Mata Art Community mementaskan naskah Peot Peot karya Nathaniel Hawthorne berdasarkan adaptasi Vredi Kasta Marta di Gedung Kesenian Jakarta sebagai bagian dari rangkaian pertunjukan Festival Teater Jakarta 2025. Peot Peot membuka ruang kegilaan dengan menghadirkan laboratorium kematian dan tubuh-tubuh busuk yang mencari kehidupan baru. Ia menawarkan teater sebagai ruang eksperimen spiritual sekaligus politis. Naskah ini adalah semacam upaya menguliti ulang tubuh modernitas—tubuh yang sakit, busuk, namun masih percaya diri untuk memproduksi wacana penyembuhan.

Tokoh utama, Dokter Baron, adalah figur ilmuwan yang kehilangan iman pada rasionalitas. Ia memadukan ilmu kedokteran dengan mistisisme, menciptakan ramuan absurd bernama Mawar Muda; sejenis eliksir yang diklaim mampu mengembalikan usia dan kejayaan. Namun di balik obsesinya, tersimpan kemarahan terhadap dunia medis yang korup, terhadap negara yang bobrok, dan terhadap sains yang telah berubah menjadi instrumen kekuasaan.

Melalui figur ini, naskah Peot Peot memetakan hubungan rumit antara tubuh dan negara. Tubuh bukan lagi wilayah pribadi, melainkan ladang eksperimen, tempat kekuasaan menanamkan kontrol dan moralitasnya. Apa yang dilakukan Dokter Baron terhadap jenazah istrinya, Marlina, atau terhadap para “sahabat bangsanya” yang korup, sejatinya adalah representasi dari bagaimana sistem kekuasaan memperlakukan warganya—membedah, mengawetkan, menertawakan, lalu menyingkirkannya.

Tubuh-tubuh itu menjadi tubuh subaltern: tubuh yang tidak memiliki bahasa, tubuh yang dibungkam oleh wacana dominan. Kartika, sang pelayan tua, adalah cerminan tubuh semacam itu—ia tahu segalanya, namun suaranya hanya bergema di ruang bawah tanah, tidak pernah didengar oleh dunia luar. Ia berbicara dengan arwah dan benda-benda mati, sebab hanya di antara kematianlah suara manusia kecil bisa menemukan gema.

Naskah ini mengolah absurditas sebagai logika. Keempat tamu Dokter Baron—Hartoko, Benibo, Antoni, dan Niky Mirana—adalah perwujudan kelas penguasa yang menertawakan kehancuran mereka sendiri: politisi, jenderal, pengusaha, dan selir kekuasaan. Mereka datang ke laboratorium untuk “menjadi muda kembali”, namun sesungguhnya hanya meneguk racun yang mereka racik sendiri.

Kisah ini menjadi alegori tentang bangsa yang berulang kali ingin “meremajakan diri” dengan cara yang salah. Ramuan “Mawar Muda” adalah semacam metafora bagi segala proyek pembaruan yang justru menimbulkan kebusukan baru: pembaruan politik, moral, atau agama yang hanya mengganti kulit, bukan kesadaran. Dengan kata lain, Peot Peot adalah ritual pembusukan yang dipentaskan sebagai upacara penyembuhan.

Secara dramaturgis, teks ini membatalkan realisme. Ruang bawah tanah Dokter Baron bisa dibaca sebagai metafora kesadaran nasional: ruang di mana sains, kekuasaan, dan dosa berkumpul tanpa hierarki. Di sana, alat medis membaur bersama gergaji mesin; jenazah diperlakukan seperti patung; manekin medis dipotong-potong dengan tawa yang tak pernah selesai.

Absurditas dalam Peot Peot adalah strategi dekonstruktif yang membatalkan rasionalitas, mengacaukan moralitas, dan memaksa penonton menghadapi bau busuk modernitas. Dalam dunia Dokter Baron, pembunuhan menjadi cara satu-satunya untuk merasa hidup.

Namun tantangan terbesar dalam pertunjukan ini adalah bagaimana menghidupkan kekacauan intelektual dan spiritual itu ke dalam tubuh-tubuh aktor di atas panggung.

Pertunjukan memilih gaya akting karikatural, seolah hendak menegaskan absurditas dan keanehan dunia yang digambarkan naskah. Pilihan ini menarik karena menyorot kontradiksi dan ironi yang tersirat dalam naskah, membuat keanehan dunia yang digambarkan terasa lebih absurd. Namun, risiko muncul ketika bentuk karikatur menjadi lebih dominan ketimbang esensi dari karikatur itu sendiri: tubuh aktor terseret oleh bentuk yang dilebih-lebihkan sehingga kehilangan kedalaman emosional atau koneksi dengan pengalaman yang lebih manusiawi. Apa lagi para aktor tampak belum sepenuhnya menyelami kesadaran di balik karikatur itu. Gestur dan vokal mereka berhenti pada level stilisasi, tidak menembus ke lapisan makna. Akibatnya, karikatural berubah menjadi artifisial: tubuh-tubuh di panggung tampak sibuk membesarbesarkan dirinya, tetapi kehilangan intensitas batin yang seharusnya membuat absurditas terasa nyata.

Dalam beberapa adegan, muncul kecenderungan yang membuat pementasan terasa artifisial; seperti setiap kali satu aktor berbicara, yang lain kemudian merespon dengan tertawa bersama seolah dipaksa secara komedik untuk menegaskan absurditas yang sebenarnya belum tumbuh dari situasi dramatiknya sendiri. Tawa berjamaah yang berulangkali dihadirkan itu terdengar seperti efek yang ditempelkan, bukan lahir dari ketegangan atau ironi yang organik di antara para tokoh. Akibatnya, momen yang seharusnya mengandung lapisan kegilaan dan kepedihan justru terasa ringan, bahkan mekanis, seakan para aktor sedang memainkan bentuk komedi situasi, bukan kegilaan eksistensial yang dimaksud naskah.

Visual set juga menjadi problematik. Ruang yang dihadirkan memang terkesan suram sebagaimana yang diisyaratkan oleh naskah dan penuh tanda—alat medis, organ tubuh, gergaji mesin, dll—namun kepadatan visual ini mereduksi kehadiran tubuh aktor, membuat mereka kehilangan individuasi dan tampak seperti properti di antara benda-benda. Padahal dalam teks, tubuh manusia adalah pusat kehancuran: tempat di mana makna dan kuasa bersitegang. Ketika tubuh pemain tertelan oleh dekorasi, yang hilang adalah denyut eksistensial yang menjadi inti naskah itu sendiri.

Secara konseptual, Peot Peot adalah ritual eksorsisme sosial; sebuah upaya mengeluarkan “setan kekuasaan” dari tubuh negara. Di tangan Mata Art Community, upaya itu tampak berani, namun belum mencapai kedalaman yang diisyaratkan teksnya; belum sepenuhnya berhasil menyalurkan intensitas spiritual dan politik yang menyelimuti teks tersebut.

Keberanian untuk menolak realisme dan menampilkan absurditas sebagai strategi kritik memang patut diapresiasi. Pertunjukan ini memperlihatkan ketegangan antara ambisi estetik dan kapasitas keaktoran. Peot Peot sejatinya menuntut aktor yang tidak hanya memainkan peran, tetapi juga menanggung ide, membiarkan tubuhnya menjadi medium bagi kehancuran dan pemberontakan yang digagas naskah dan menanggung intensitas pengalaman yang seharusnya mengalir dari tiap peristiwa di atas panggung.

8. Catatan Pengamatan Pertunjukan Orkes Madun III Atawa Sandek, Pemuda Pekerja – Aktor Kulit Luar

Dalam peta teater Indonesia, karya-karya Arifin C. Noer menempati posisi yang tak tergantikan dengan gaya penceritaan dan bahasanya yang khas. Ia menulis dengan kepekaan seorang penyair, sekaligus ketelitian seorang pengamat. Teks-teksnya tajam dalam mengungkap paradoks manusia yang bersitegang antara keyakinan dan keputusasaan, dan antara idealisme dan pragmatisme. Arifin sangat piawai dalam mengungkap denyut batin di balik struktur politik dan ekonomi yang membentuknya. Barangkali itulah yang membuat naskah-naskah Arifin C. Noer sangat akrab bagi banyak kelompok teater di negeri ini.

Arifin sesungguhnya sudah menerapkan gaya post-dramatik jauh sebelum istilah itu populer dalam wacana teater kontemporer. Ia membongkar struktur naratif konvensional dan menggantinya dengan bentuk yang lebih fragmentaris dan reflektif.

Naskah-naskah Arifin menolak ilusi realisme barat. Ia kerap menyatakan gagasan-gagasannya melalui tokoh-tokohnya yang sering berbicara langsung kepada penonton, atau berpindah antara peran sosial dan eksistensial. Struktur dramatiknya kerap menciptakan lapisan makna yang tak bisa dijelaskan hanya lewat narasi linear. Dengan cara ini, Arifin menempatkan teater sebagai ruang di mana tubuh, bahasa, dan ide saling bertabrakan untuk menguji kemungkinan baru dari makna.

Salah satu kekuatan Arifin C. Noer, adalah kemampuannya menulis teks yang kental dengan “bau jalanan” tanpa kehilangan kepekaan puitisnya. Bahasa yang digunakan tidak lahir dari menara gading, melainkan dari percakapan pasar, suara buruh, dan gerutu para pengangguran di sudutsudut kota. Namun di tangan Arifin, bahasa sehari-hari itu tidak jatuh menjadi vulgaritas, melainkan berubah menjadi puisi yang hidup; puisi yang berdebu, berpeluh, dan berdenyut seperti tubuh masyarakat itu sendiri. Kalimat-kalimat yang kasar bisa berjumpa dengan metafora yang lembut; sumpah serapah bisa berubah menjadi doa. Itulah paradoks yang membuat naskahnya selalu relevan: ia memadukan yang profan dan yang liris, yang politik dan yang spiritual, hingga teaternya terasa seperti kehidupan itu sendiri; penuh luka, tetapi juga penuh nyanyian.

Dalam sejarah panjang Festival Teater Jakarta (FTJ), bisa dipastikan, hampir setiap tahun selalu ada kelompok yang membawakan salah satu karyanya. Tahun ini, kelompok Aktor Kulit Luar menghadirkan Orkes Madun III atau Sandek, Pemuda Pekerja dalam perhelatan FTJ 2025 di Gedung Kesenian Jakarta.

Sandek, Pemuda Pekerja atau yang juga dikenal sebagai Orkes Madun III adalah salah satu naskah paling reflektif dari Arifin C. Noer. Ditulis pada masa ketika Indonesia sedang mengalami transformasi sosial dan ekonomi besar-besaran, naskah ini menggambarkan dunia industri yang menggilas manusia menjadi bagian dari mesin. Tokoh utamanya, Sandek, adalah sosok pemuda yang terjebak di antara warisan ideologis generasi lama dan realitas material zaman baru. Ia berusaha mencari makna dan keadilan di tengah sistem yang korup dan berkarat.

Melalui tokoh Sandek, Arifin menggambarkan kegelisahan manusia yang berusaha menemukan makna di tengah sistem yang menindas. Tubuh Sandek adalah ruang perlawanan; tempat di mana kesadaran lahir dari luka. Ia tidak berbicara sebagai korban semata, tetapi sebagai seseorang yang mencoba memahami bagaimana kekuasaan bekerja di dalam dirinya sendiri.

Pertunjukan yang berlangsung selama hampir dua jam itu berjalan dengan intensitas yang terjaga dari awal hingga akhir. Para aktor bermain dengan luwes dan tanpa beban, seolah memahami bahwa naskah Arifin C. Noer tidak menuntut kesempurnaan teknis, melainkan kejujuran laku dan kedalaman pengalaman tubuh. Energi kolektif di atas panggung terasa mengalir dengan baik. Pada adegan-adegan yang melibatkan banyak pemain; ritme interaksi terbangun alami tanpa kehilangan arah dramaturgisnya. Meski begitu, tokoh Waska masih tampil dalam bentuk yang klise: suaranya dibuat serak dan menggelegar, sebagaimana citra stereotip klasik “tokoh yang berkuasa” yang mengingatkan saya pada pola akting teater jadul. Begitu pula dengan visual panggung yang cenderung konvensional dengan deretan tong-tong di sisi kiri dan tangga trap di pojok kanan menjadi penanda ruang yang mudah ditebak, bahkan klise. Unsur visual tersebut belum memberi lapisan tafsir yang lebih mendalam terhadap dunia naskah yang kompleks.

Yang menarik, sutradara memilih menghadirkan lakon ini dalam bentuk semi-musikal, sebuah keputusan yang justru memberi nafas baru pada teks. Ritme pertunjukan menjadi unsur utama yang menjaga ketegangan dramatik: lagu, musik, dan gerak berpadu membentuk pola yang nyaris seperti orkestra tubuh. Musik tidak hanya menjadi latar, tetapi hadir sebagai bagian dari dramaturgi, menuntun emosi sekaligus membuka ruang refleksi. Komposisi bloking pun tampak terencana dengan kesadaran koreografis; perpindahan posisi para aktor tidak terasa sebagai pengaturan teknis semata, melainkan sebagai upaya membangun konfigurasi ruang dan relasi sosial di dalam lakon. Tubuh-tubuh para aktor menjadi medan bagi pertarungan antara kerja dan hasrat, dan antara disiplin dan kebebasan sebagai perwujudan tematik yang sudah mengalir sejak awal dalam teks Arifin dan menemukan artikulasinya di panggung malam itu.

Sayangnya, pertunjukan ini belum sepenuhnya berani menafsir ulang teks Arifin dalam konteks zaman sekarang. Maksud saya, di tengah dunia yang telah berubah drastis—ketika tubuh manusia tak lagi dikendalikan oleh mesin industri, melainkan oleh algoritma dan layar digital— naskah Sandek, Pemuda Pekerja sesungguhnya menawarkan peluang besar untuk membaca ulang bentuk-bentuk baru penindasan dan keterasingan. Memang ada beberapa upaya untuk menghadirkan konteks politik kekinian, seperti ketika salah satu tokoh menyebut nama Bahlil atau Gibran Rakabumbum sebagai parodi. Namun selipan semacam itu terasa lebih sebagai sisipan humor ketimbang pembacaan kritis terhadap realitas kontemporer. Ia hanya memantik tawa, tapi tidak membuka ruang refleksi lebih jauh tentang bagaimana politik hari ini mengatur kehidupan dan tubuh masyarakat. Akan menarik, misalnya, bila tubuh-tubuh buruh yang dulu terikat pada sirine pabrik kini dihadirkan sebagai tubuh-tubuh yang terikat pada notifikasi, pada ritme layar, atau pada ilusi produktivitas digital. Kontekstualisasi semacam ini tidak harus mengubah pesan dasar Arifin, tetapi justru memperluas resonansinya di tengah masyarakat yang kini bekerja, berinteraksi, dan menderita melalui dunia maya. Pertunjukan memang tampak setia pada naskah, namun tanpa langkah reinterpretatif semacam itu, ia kehilangan kesempatan untuk berdialog dengan kenyataan sosial hari ini.

Pertunjukan ini cukup berhasil memadukan nuansa tragedi dan komedi secara berkelindan. Di satu sisi, penderitaan Sandek dan absurditas kehidupan pabrik tampil sebagai potret sosial yang getir. Namun di sisi lain, muncul momen-momen jenaka yang tak hanya menjadi pelepas tegang, tetapi juga membuka jarak kritis antara penonton dan peristiwa. Dalam beberapa adegan, komedi muncul untuk menyingkap kedalaman ironi di baliknya. Dalam semangat semacam ini, lakon tampil bukan sekadar sebagai tragedi sosial, tetapi sebagai tragikomedi eksistensial, di mana penderitaan dan kelucuan berjalan beriringan sebagai dua sisi dari realitas yang sama.

“Sandiwara ini betul-betul belum mulai, karena malam ini Sandek belum lahir,” demikian kalimat penutup dari tokoh Waska dalam pertunjukan. Ucapan itu seperti pernyataan getir tentang stagnasi zaman: bahwa perjuangan, kesadaran, dan keberanian untuk melawan belum benarbenar lahir dalam diri manusia hari ini. Dalam konteks pertunjukan, kalimat itu terdengar seperti cermin yang diarahkan kembali kepada penonton; bahwa semua peristiwa di panggung hanyalah bayangan dari kenyataan yang belum berubah. Sandek, sang pemuda pekerja, adalah representasi dari kesadaran yang terus tertunda, generasi yang belum menemukan bentuknya di tengah dunia yang semakin kering. Teks itu bisa dipahami sebagai semacam ajakan untuk melahirkan kembali “Sandek-Sandek” baru yang mau bergerak, berpikir, dan berbicara di tengah sistem yang berusaha membungkamnya.

9. Catatan Pengamatan Pertunjukan Terdakwa – Teater Republik

Pada pertengahan 1970-an hingga 1980-an, teater Indonesia mulai bergerak dari realisme sosial menuju bentuk yang lebih simbolik dan metafisik. Dalam arus itu, naskah Terdakwa karya Ikranagara muncul sebagai salah satu teks penting yang menyingkap pertarungan antara hukum, moral, dan kekuasaan. Naskah ini berupaya membuka ruang kesadaran yang lebih dalam tentang bagaimana manusia menjadi alat dari sistem yang ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Dalam Terdakwa, Ikranagara menulis kegelisahan moral seorang manusia yang kehilangan arah di tengah tatanan yang mapan dan dingin.

Teater Republik mementaskan naskah ini sebagai bagian dari rangkaian pertunjukan Festival Teater Jakarta (FTJ) 2025 di Gedung Kesenian Jakarta dengan segala kesederhanaan dan keberanian tafsirnya. Pementasan ini memilih bentuk yang nyaris kontemplatif. Dengan set yang minimalis, yang memperlihatkan sebuah meja hakim di tengah dan sebidang layar putih di belakang yang sekaligus berfungsi sebagai wadah siluet; menghadirkan panggung seperti ruang batin yang dikupas dari segala ornamen, tempat keadilan dan nurani saling berhadap-hadapan tanpa perantara.

Tokoh Atma, sang hakim, hadir sebagai pusat peristiwa. Ia berhadapan dengan Karoman; penyair yang mungkin adalah sahabat lamanya, atau mungkin pula bagian dari dirinya sendiri yang tak mau dijinakkan oleh sistem. Di sekeliling mereka muncul tubuh-tubuh korban yang terluka: rakyat desa yang babak belur, para korban kekerasan yang membawa kesaksian, dan para perempuan yang kehilangan suami dan anak-anak mereka.

Naskah ini ditulis di era Orde Baru, ketika negara menekankan stabilitas, pembangunan, dan kontrol atas kebebasan berpikir. Dialog seperti: “Setiap pemegang kekuasaan harus terbuka terhadap kritik… tapi kau malah melarang, melarang melulu!” merupakan sindiran langsung terhadap represi dan sensor politik masa itu. Melalui tokoh hakim yang gagap moral, Ikranagara mengkritik birokratisasi keadilan dan militerisasi kekuasaan, di mana aparat menjadi algojo atas nama hukum.

Pertunjukan tidak dihadirkan sebagai ruang realistis, tetapi sebagai ruang batin. Cahaya, bayangan, dan suara menjadi penanda dari lapisan-lapisan kesadaran Atma yang terus terbelah. Karoman berbicara dengan bahasa puisi, dengan irama yang menyerupai doa atau kutukan, sementara Atma menjawab dengan logika hukum dan kalimat pengadilan. Pertukaran ini menjadi pertempuran antara nurani dan sistem.

Dalam tubuh-tubuh yang muncul di panggung, kita melihat sejarah sosial yang tak pernah tercatat di berkas hukum. Mereka adalah tubuh-tubuh rakyat kecil yang dihukum oleh kekuasaan yang selalu mengatasnamakan pembangunan dan stabilitas. Pada masa itu, hukum tidak lagi menjadi ruang keadilan, melainkan alat legitimasi bagi kekuasaan. Di bawah slogan “pembangunan di segala bidang”, tubuh warga negara diawasi, diatur, dan disterilkan dari segala bentuk perbedaan. Terdakwa lahir dari iklim politik semacam ini, dan Atma adalah figur ideal dari birokrasi Orde Baru yang disiplin, rasional, tetapi tumpul terhadap penderitaan manusia. Ketika ia berkata, “Aku hanya seorang hakim, seorang abdi hukum,” kalimat itu menjadi bentuk pembelaan sekaligus penyerahan diri pada sistem yang telah menelannya bulat-bulat.

Karoman hadir sebagai penyeimbang sekaligus penantang. Ia adalah suara nurani yang menolak diam. Ia berbicara dengan puisi, dengan kata-kata yang kadang tak tertata: bahwa keadilan bukan urusan undang-undang, melainkan urusan hati. Suara-suara ini terdengar seperti tekanan yang membuat Atma tak bisa lagi bersembunyi di balik formalitas hukum. Ketika Atma akhirnya mengakui, “Kebenaran saja belum cukup,” itu adalah pengakuan yang paling jujur dari manusia yang terperangkap di dalam sistem yang ia yakini tetapi tidak ia percayai sepenuhnya.

Adegan pengadilan yang berbalik arah, ketika Atma sendiri akhirnya menjadi terdakwa di hadapan rakyat, adalah momen paling politis sekaligus paling eksistensial dari naskah ini. Di sana, logika kuasa runtuh: hakim berubah menjadi pesakitan, dan rakyat menuntut keadilan atas luka mereka. Tetapi naskah ini tidak menawarkan jawaban. Ia berakhir di ruang abu-abu, di mana kebenaran dan keadilan tampak tak pernah bisa bertemu. Atma tahu apa yang benar, tetapi tak berdaya untuk menegakkannya. Ia sadar bahwa satu batang lidi tak mungkin menyapu seluruh kotoran negeri, sebab kekuasaan yang menggenggam sapu itu terlalu besar.

Tata artistik dalam pertunjukan ini sebenarnya efektif mengembalikan penonton pada kesunyian batin naskah sebagai ruang kosong yang seolah menunggu diisi oleh kesadaran. Namun pada level permainan, energi itu belum sepenuhnya terwujud. Para aktor, meski tampak cukup menguasai peran mereka, tetapi dialog sering terdengar mekanis dan kehilangan napas batin. Beberapa bagian bahkan terasa berlarat-larat, terutama ketika istri Zarkasi meratap atas kematian suaminya. Adegan ini terasa melelahkan karena kesedihan yang terlalu didramatisasi. Tempo permainan pun terasa lambat, membuat intensitas moral yang dikandung teks seolah teredam oleh ekspresi yang terlalu verbal.

Naskah Terdakwa menuntut jenis akting yang tidak hanya mengandalkan emosi, tetapi juga sebuah laku batin yang menampakkan pergulatan moral tanpa harus banyak kata. Ketika kesedihan diucapkan terlalu eksplisit, kekuatan simbolik teks menjadi pudar. Seharusnya, tubuhtubuh aktor dapat menjadi medium yang menyalurkan tekanan moral dan spiritual yang tersirat dalam dialog, bukan sekadar penanda perasaan yang berlebihan. Namun yang tampak di panggung adalah emosi yang bekerja di permukaan, bukan kegelisahan yang menggedor dari dalam. Akibatnya, ruang batin yang sebenarnya ingin dibuka oleh tata artistik justru tertutup kembali oleh kepadatan kata, sehingga penonton tidak benar-benar dibawa masuk ke dalam kesunyian yang ingin dihadirkan naskah.

Dalam adegan penutup, dari balkon gedung, tumpukan kertas dijatuhkan dan melayang jatuh di antara penonton di bawah. Karena saya juga duduk di balkon, saya tidak tahu persis apa isi kertaskertas itu. Dari atas, yang terlihat hanyalah lembar-lembar putih yang berjatuhan. Saya menduga itu mungkin berkas perkara atau laporan hukum; dokumen-dokumen simbolik yang turun dari langit pengadilan, jatuh ke tubuh-tubuh penonton seperti guguran arsip yang kehilangan otoritasnya. Belakangan saya tahu bahwa kertas-kertas itu ternyata berisi puisi-puisi dari beberapa penyair Indonesia seperti Rendra, Joko Pinurbo, dan Emha Ainun Nadjib, yang berbicara tentang hukum, moralitas, dan nurani.

Pertanyaan di kepala saya kemudian adalah, apa posisi estetik dari “hujan puisi” itu dalam dramaturgi Terdakwa?. Apakah puisi di sini berfungsi sebagai bentuk perlawanan, atau sekadar hiasan akhir yang menenangkan hati? Di tangan Ikranagara, puisi adalah pisau; tajam, menyakitkan, dan penuh paradoks. Namun dalam pementasan ini, puisi justru jatuh seperti bunga: indah, sekaligus mudah dilupakan. Hujan puisi itu, meskipun menciptakan kesan emosional yang kuat, namun tidak menegaskan kegelisahan naskah, melainkan menutupnya dengan kelembutan yang terlalu mudah diterima.

Hujan puisi memang memperindah akhir, tetapi justru meredam kemungkinan terjadinya konfrontasi batin yang lebih dalam. Padahal, naskah Ikranagara menuntut ruang keheningan yang keras, bukan obat penenang yang lembut. Pertunjukan pun berakhir dalam citra yang indah namun aman, seperti bangsa ini, yang lebih suka menatap keindahan simbol daripada menghadapi luka sejarahnya sendiri.

10. Catatan Pengamatan Pertunjukan August: Osage County – Sun Community

August: Osage County karya Tracy Letts adalah sebuah drama yang menguliti sisi paling gelap dari kehidupan keluarga. Letts menulis kisah ini dengan gaya yang lugas dan tajam. Ia mengajak penonton menyaksikan bagaimana cinta, rahasia, dan kekuasaan saling bertabrakan di bawah atap yang sama. Di permukaan, naskah ini tampak seperti kisah keluarga biasa di pedesaan Oklahoma; seorang ayah, Beverly Weston, tiba-tiba menghilang, dan seluruh keluarga pun berkumpul. Namun begitu mereka berada di rumah itu, suasana berubah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setiap percakapan menjadi percikan kecil menuju ledakan besar; setiap pertemuan yang seharusnya membawa kehangatan justru membuka kembali luka-llama yang tak pernah sembuh.

Kelompok Sun Community mementaskan naskah August: Osage County dalam rangkaian Festival Teater Jakarta 2025 di Gedung Kesenian Jakarta dengan semangat realisme yang disiplin dan terukur. Pementasan ini berusaha mempertahankan keutuhan struktur dramatik Tracy Letts, menekankan pada ketegangan psikologis antar tokoh, dan mencoba menghadirkan detail keseharian yang teliti melalui tata set, pencahayaan, serta keaktoran di panggung.

Namun di balik ketelitian bentuk itu, muncul paradoks khas realisme masa kini: semakin keras teater berusaha menampilkan kenyataan, semakin jelas terlihat bahwa yang muncul hanyalah bayangan dari kenyataan. Dalam pementasan ini, upaya membuat segala sesuatu tampak realistis justru menegaskan keterbatasan teater itu sendiri. Kehidupan yang sesungguhnya terlalu kompleks untuk bisa ditiru sepenuhnya di atas panggung, dan karenanya, ia selalu mengalami penyederhanaan bentuk, sehingga “realitas” yang disajikan hanyalah versi yang dibentuk oleh pertunjukan itu sendiri. Hal ini menjadi lebih jelas jika dibandingkan dengan film August: Osage County (2013) yang dibintangi Meryl Streep dan Julia Roberts, di mana medium film memungkinkan penonton menangkap nuansa ekspresi, intonasi, dan detail visual secara lebih halus dan mendalam; sesuatu yang sulit dicapai oleh panggung teater. Dengan demikian, panggung menunjukkan paradoks realisme: semakin nyata ia ditampakkan, semakin terasa keterbatasan teater, sementara film, dalam konteks ini, lebih sanggup menanggung realisme dengan cara yang lebih presisi dan meyakinkan.

Drama dalam pertunjukan ini adalah tentang manusia yang saling terikat oleh darah dan trauma; tentang bagaimana kasih sayang bisa berubah menjadi medan perebutan kekuasaan, dan rumah menjadi tempat di mana cinta serta kebencian tumbuh dari akar yang sama. Di dalam rumah itu, semua orang berbicara, tapi tak seorang pun benar-benar mendengar; semua saling mencintai, tapi juga saling menghancurkan.

Rumah Weston dalam naskah ini berlapis-lapis seperti tubuh manusia: ruang tamu, ruang makan, kamar, dan loteng menjadi bagian-bagian yang menampung rahasia dan trauma. Panas bulan Agustus adalah metafor bagi tekanan yang mendidih di dalam tubuh keluarga. Tidak ada kesejukan. Percakapan disusun seperti peperangan kecil; Letts menulis dialog yang tampak ringan, tetapi di baliknya berdenyut kemarahan dan dendam yang sudah lama mengendap.

Violet Weston, ibu yang sakit kanker mulut dan kecanduan obat penenang, menjadi pusat dari seluruh keruntuhan itu. Tubuhnya adalah simbol rumah yang membusuk: ia terus menelan pil, mengisap rokok, dan menebar luka melalui kata-kata. Ia mencintai anak-anaknya dengan cara menguasai mereka. Barbara, anak sulung, berusaha mengendalikan keadaan, namun dalam upayanya menenangkan ibunya, ia justru menjadi cerminan Violet sendiri. Ivy, anak tengah, memilih diam dan menahan diri, sementara Karen menutup kenyataan dengan ilusi romantik yang rapuh. Ketiganya berputar di orbit yang sama: berusaha keluar, tapi selalu terseret kembali ke pusat gravitasi keluarga yang beracun.

Konflik dalam August: Osage County adalah tentang bagaimana manusia saling menyakiti demi merasa hidup. Ketika Beverly akhirnya ditemukan tewas bunuh diri, tragedi itu menjadi pintu bagi kehancuran yang lebih dalam. Setiap anggota keluarga dipaksa menatap diri mereka sendiri; dipaksa menyadari bahwa dalam upaya mempertahankan cinta, mereka justru merawat luka.

Letts menulis dengan kekuatan bahasa yang luar biasa. Dialog-dialognya tajam, cepat, dan penuh tegangan, seolah setiap kata adalah peluru. Para tokoh saling menyerang dan bertahan dengan kata-kata, sementara tubuh mereka menjadi ladang tempat luka-luka lama tumbuh kembali.

Secara estetik, Letts berdiri di garis warisan realisme Ibsen, O’Neill, dan Albee, tetapi dengan kesadaran modern yang lebih getir. Ia menolak sentimentalitas dan menulis tanpa menawarkan penyembuhan. Jika O’Neill masih menyisakan pengampunan dalam Long Day’s Journey Into Night, maka Letts justru meniadakan harapan itu. Tidak ada pencerahan, tidak ada maaf, hanya kelelahan manusia modern yang tidak tahu bagaimana cara mencintai tanpa melukai.

Pementasan ini mencoba menerjemahkan kompleksitas naskah Letts melalui rancangan panggung yang padat dan bertingkat. Bagian atas memuat kamar Violet dan sebuah ruang lain, sementara bagian bawah terbagi menjadi tiga area—ruang makan, ruang tengah, dan ruang kerja. Latar belakang panggung dilapisi garis-garis horizontal yang memenuhi dinding belakang, menciptakan kesan visual menekan. Semua elemen ini membuat panggung terasa menumpuk dan seperti “memakan tubuh para aktor.”

Permainan para aktor cukup baik dan natural. Mereka berhasil menjaga ritme dan emosi dasar naskah, meskipun belum seluruhnya berhasil menyingkap kedalaman karakter. Motif-motif emosional yang terkandung dalam teks Letts sering kali tertutupi oleh pendekatan mekanis yang rapi namun cenderung seragam. Akibatnya, pertunjukan ini terasa solid secara teknis, tapi kehilangan keunikan tubuh dan jiwa dari masing-masing tokohnya.

Adegan di meja makan menjadi momen paling menarik dan potensial dalam pementasan ini. Dalam naskah, adegan makan malam adalah titik letupan utama, di mana semua anggota keluarga duduk di meja yang sama; ruang yang seharusnya menjadi tempat kebersamaan berubah menjadi medan perang verbal. Di sini Letts memperlihatkan puncak dramaturgi realisnya: bahasa menjadi peluru, makanan menjadi simbol tubuh yang saling melahap. Dalam versi panggung Sun Community, adegan ini berhasil membangun ketegangan dan irama konflik yang tajam. Namun sayangnya, tata ruang yang sempit membuat penempatan beberapa aktor di meja makan saling menutupi. Akibatnya, kekuatan visual dan gestural dari momen ini berkurang; sebagian ekspresi penting luput dari pandangan penonton, dan energi konflik yang seharusnya tersebar ke seluruh ruang terasa terjebak dalam kepadatan set itu sendiri.

Masalah lain muncul dari jarak antara teks terjemahan dan tubuh-tubuh aktor Indonesia yang memainkannya. Nama-nama barat seperti Violet, Ivy, Charles, Karen, dan Beverly dipertahankan, sehingga dunia pertunjukan terasa agak jauh dari pengalaman sosial tubuh-tubuh yang memerankannya. Tubuh-tubuh aktor seolah menanggung beban identitas barat yang tidak mereka alami secara historis maupun kultural. Hal ini menciptakan lapisan jarak yang problematis: di satu sisi menunjukkan bahwa konflik keluarga bersifat universal, di sisi lain menghambat resonansi emosional karena realitas tubuh sosial aktor tidak sepenuhnya menggambarkan dunia yang mereka representasikan.

Namun tak dipungkiri, pementasan Sun Community tetap menghadirkan August: Osage County sebagai drama yang relevan tentang keluarga yang menua bersama kepalsuannya, tentang tubuh-tubuh yang saling menelan dalam ruang domestik yang menekan. Rumah yang dibangun Letts, dengan segala panas dan kebisingannya adalah cermin dari kelelahan manusia modern yang berjuang mencintai di tengah reruntuhan nilai yang mengubur dirinya sendiri.

11. Catatan Pengamatan Pertunjukan Pelangi – Teater Ciliwung

Pementasan Pelangi oleh Teater Ciliwung di Gedung Kesenian Jakarta dalam Festival Teater Jakarta 2025 menjadi penutup bagi rangkaian festival yang telah menghadirkan 15 pertunjukan dari 15 kelompok teater terpilih di seluruh wilayah Jakarta tahun ini.

Pelangi karya Nano Riantiarno adalah sebuah drama domestik yang berkisar pada keluarga Latumahina; keluarga Ambon yang tinggal di Jakarta, yang hampir seluruh anggota keluarganya adalah perempuan: Mama yang lumpuh, tiga anak perempuan (Siska, Gina, Diana), dan seorang anak laki-laki, Rody, yang lebih banyak hidup di dunia teater daripada di dunia nyata.

Nano menulis Pelangi dengan gaya realisme sosial. Dialog-dialognya mengalir seperti percakapan sehari-hari, tetapi di dalamnya tersimpan jebakan ideologis yang kuat. Semua percakapan yang tampak remeh; tentang dapur, harga bahan makanan, karpet Persia, hingga suara tetangga bertengkar, sebenarnya memperlihatkan betapa rapatnya kekuasaan yang membentuk kehidupan perempuan.

Siska, kakak sulung yang berusia 31 tahun, adalah figur sentral dalam naskah ini. Ia adalah kepala keluarga, penjaga moral, sekaligus korban dari nilai-nilai patriarkal yang masih hidup dalam dirinya. Ia mengatur adik-adiknya, menolak rencana pernikahan Diana, dan memegang kendali atas setiap keputusan rumah tangga. Namun dalam kekuasaannya itu, Siska sesungguhnya menanggung rasa sepi dan takut. Ia menolak keputusan adiknya bukan semata karena iri, tetapi karena ia sendiri telah kehilangan hak untuk mencintai. Nilai moral menjadi topeng bagi rasa kehilangan itu. Kalimatnya yang keras, “Dia jangan dulu punya niatan untuk kawin. Melangkahi aku dan Gina. Itu juga aku harap tidak Gina lakukan” adalah seruan seseorang yang ingin mempertahankan kehormatan ketika seluruh dunia menertawakan kesendiriannya.

Di sisi lain, Diana, sang adik bungsu, membawa impian tentang kebebasan: ia ingin menikah dengan Hasan, seorang dokter muda. Namun keinginannya yang sederhana itu justru menyalakan konflik moral yang hebat. Cinta Diana tidak dilihat sebagai cinta, melainkan sebagai pelanggaran terhadap “urutan” dan “kehormatan”. Dalam pertunjukan Pelangi, tubuh perempuan harus tunduk pada tatanan simbolik yang mengatur siapa yang boleh bahagia lebih dulu. Dengan demikian, Nano memperlihatkan bagaimana bahkan di ruang yang tampak “perempuan”, logika patriarki tetap bekerja melalui bahasa dan rasa bersalah.

Mama, yang lumpuh di kursi roda, menjadi pusat orbit emosional keluarga ini. Ia adalah sisa generasi lama yang lemah, religius, penuh kasih, tapi juga masih memelihara sistem nilai yang sama menindasnya. Sementara Rody, sang anak laki-laki, menjadi cermin kecil dari absurditas kehidupan itu sebagai seorang seniman yang dianggap tidak berguna; sebuah anggapan umum yang tampaknya juga masih berlaku hingga saat ini.

Sebagai naskah, Pelangi memiliki kekuatan realisme yang tajam dan keberanian dalam menggali kompleksitas batin perempuan. Namun naskah ini tidak sepenuhnya lepas dari jebakan moralitas yang dikritiknya sendiri. Nano Riantiarno, dengan empatinya yang besar terhadap nasib perempuan, tetap menulis dari sudut pandang yang cenderung paternalistik, di mana tokohtokoh perempuannya tidak benar-benar menemukan jalan keluar, hanya berputar dalam rasa bersalah dan kesetiaan terhadap nilai lama. Kritik sosial yang dibangun akhirnya berhenti pada tataran empati, bukan pembebasan. Dalam hal ini, Pelangi lebih menyerupai elegi daripada perlawanan; ia menatap perempuan dari luar penderitaannya, bukan dari dalam tubuh yang ingin melawan.

Sebagai pertunjukan, apa yang ditampilkan oleh Teater Ciliwung ini hadir dalam kerja pemanggungan yang bersih, rapi, dan tertata. Dari sisi teknis, Teater Ciliwung menampilkan ketelitiannya melalui penataan bloking , artistik realistik dengan detail rumah yang meyakinkan, tata cahaya lembut dan efektif, serta penggunaan musik dari lagu-lagu sentimental seperti Iwan Fals dan Chrisye, yang mengisi ruang emosional adegan.

Namun barangkali justru di situlah problem pertunjukan ini bermula. Pertunjukan yang terlalu rapi menjadikan realisme di panggung ini terasa steril dan mereduksi kehidupan menjadi sekadar konstruksi estetis yang terkendali. Segala sesuatu tampak terukur dan matematis, seolah setiap emosi telah disterilisasi agar tetap dalam batas estetika yang tertib. Dalam pementasan ini, realisme berhenti pada tataran formalitas. Tubuh para aktor tampak sibuk membangun bentuk dan mengisi ruang dengan presisi daripada mengalirkan kegelisahan batin tokohnya. Realisme yang seharusnya mengungkap luka sosial berubah menjadi permukaan yang halus, seolah seluruh kekacauan emosional telah disetrika agar tampak licin dan rapi. Segalanya tampak benar, namun tidak terasa hidup.