Ludruk Seni Rupa Moelyono

Oleh Agus Dermawan T.

Ludruk adalah seni panggung yang bebas merdeka. Maka, begitu masuk dunia ludruk, karya Moelyono sah untuk semau-maunya. Namun tetap dengan keketatan disiplin seni rupa.

————-

PERUPA ternama Moelyono, kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, 1957, berpameran tunggal di Bentara Budaya Jakarta, pada 10-19 Juli 2025. Tajuk yang diangkat adalah “Moelyono & Seni Rupa Ludrukan Desa”. Tak banyak karya yang ditampilkan. Hanya 8 lukisan, sejejeran sketsa, beberapa foto kuno dan satu “instalasi” berupa panggung ludruk. Panggung yang sekaligus dipakai untuk pentas “Geger Pabrik Gula Gempol Kerep” pada upacara pembukaan. Kurator pameran ini adalah Romo Sindhunata, Frans Sartono bersama Efix Mulyadi dan penulis pameran adalah Seno Joko Suyono.

Namun, meski pameran ini minimalis, kandungan yang disampaikan lumayan maksimalis. Atau paling tidak: berlandas jelas, alias konseptualis.

Mul, begitu panggilannya, menggunakan pemahaman seni ludruk untuk titik berangkat penciptaan seninya. Sementara kita tahu, ludruk adalah teater rakyat yang sangat egaliter dan sangat merdeka, serta punya semangat untuk bebas mengambil hal-hal yang dianggap menarik dan relevan. Sementara kisah ludruk banyak berputar di kehidupan sehari-hari, dengan akting lepas, dan dengan dialeg suroboyoan yang lugas. Sering lucu, disertai tari yang kadang improvisasi Di dalam ludruk ada musik gamelan setengah pakem, lantaran dikreasi secara bebas dan gayeng.

Seni rupa Mul juga bebas aktif seperti itu. Karena karyanya memang diberangkatkan dari hasil pergaulannya dengan kelompok ludruk Budhi Wijaya dari Desa Ketapang Kuning, Jombang. Hasil kreasi Mul pun seni rupa yang sepenuhnya “bermain-main”.

Topi demang dalam karya instalasi Moelyono di Bentara Budaya Jakarta. (Sumber: Agus Dermawan T).

Panggung Ludruk Budhi Wijaya dalam pameran Moelyono (Sumber: Bentara Budaya Jakarta-Kompas.)

Namun sebagaimana teater ludruk, “main-main” yang disuguhkan selalu didorong oleh hasrat yang serius. Karena itu dalam pameran Mul mengangkat narasi yang cenderung berat dan ngebom, “Geger Pabrik Goela”, yang dimanifestasikan dalam sejumlah lukisannya.

Dalam ciptaannya yang berukuran besar Mul melukiskan pertengkaran buruh pabrik gula dengan para bos, orang-orang Belanda yang dijaga para mandor dan demang bumiputera. Pertengkaran itu digambarkan dalam narasi yang berbelok semaunya. Bayangkan, di tengah keributan tiba-tiba tampak seorang buruh sedang santai memegang cermin untuk merias wajahnya.

Bloking para figur di situ mengadaptasi lukisan “Penangkapan Diponegoro” karya Raden Saleh. Gambaran dinding bangunan yang bencah dan bungkah mengambil dari lukisan Sudjojono, “Markas Laskar Rakyat di Bekas Gudang Beras Cikampek”.

Maka, seperti pentas ludruk, lukisan Mul merupakan kompilasi dari berbagai hal, yang sengaja dikemas untuk menyampaikan sebuah ihwal.

Lukisan Moelyono, “Geger Pabrik Gula”. (Sumber: Agus Dermawan T)

“Dalam ludruk, semua memang halal dijopok (diambil) dan diuleg (dilumatkan), untuk dijadikan satu tontonan. Yang penting missi dari pertunjukan sampai ke dalam pikiran dan perasaan,” kata Cak Kartolo, pemimpin ludruk legendaris dari Surabaya. Dan itu yang juga dilakukan oleh Mul dalam lukisannya.

Sementara kita melihat lukisan “Geger Pabrik Gula” yang berlebar sekitar empat meter itu dihadirkan tanpa pigura dan spanraam, sehingga di dinding tertampil nglewer bagai geber. Display ini bisa kita baca dengan sejumlah duga. Disengaja untuk mencitrakan seni rupa ludrukan yang merdeka? Atau mencitrakan seni rupa rakyat (seperti ludruk) yang tak henti sengsara melata-lata?

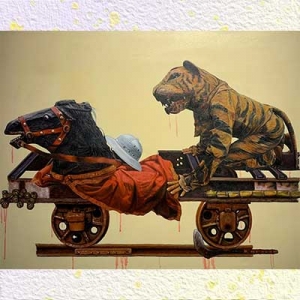

Dalam lukisan lain, main-main Mul tetap hadir, meski cenderung lebih intens. Bahkan dengan metapora mendalam. Simak lukisannya yang berjudul “Remo di Atas Lori Tebu”. Di sini tampak seorang penari remo (lelaki yang memerankan perempuan) sedang beraksi di atas lori. Selendang penari itu berwarna merah, meneteskan darah. Juga lukisan “Arit di Bawah Lori Tebu”. Lori itu digambarkan mengangkut properti pertunjukan, seperti topeng kuda dan topeng macan yang dikenakan seseorang. Di sela-sela semua itu terdapat topi demang pengusaha gula. Di bawah roda terjepit arit, berkilau namun merana. Properti dan sebagainya itu, eh, juga menetehkan darah!

Di kanvas yang berbeda Mul melukis hasil apropriasinya atas lukisan-lukisan Raden Saleh “Berburu Harimau” dan “Berburu Singa”. Komponen lukisan-lukisan itu dikompilasi, juga dengan semangat khas sak karepku dewe, ala ludruk. Hasilnya adalah drama baru yang beraroma komedi. Maka, apabila dalam lukisan aslinya si pemburu (yang hampir mati) adalah orang Arab-Aljazair, dalam lukisan Mul pemburu itu berwajah Raden Saleh sendiri.

Lukisan Moelyono yang mengkompilasi komponen lukisan Raden Saleh. (Sumber: Agus Dermawan T.)

Lukisan Moelyono, “Arit di Bawah Lori Tebu”. (Sumber: Agus Dermawan T.)

Pilihan Mul kepada lukisan Raden Saleh diduga bermula dari pengetahuannya ihwal hikayat perkawinan sang Perintis Seni Lukis Indonesia Modern itu. Dalam riwayat diketahui bahwa isteri pertama Raden Saleh adalah Constancia Winkelman. Sejarah menulis: Winkelman adalah keluarga juragan gula di Jawa Tengah.

Kelindan parikan

Kembali ke pertunjukan ludruk. Pada awal pentas jawa-timuran (yang sedang surut nasibnya) ini muncul deklamator membawakan parikan, atau pantun jenaka. Parikan itu bisa dibawakan satu orang atau dua orang, dengan isi yang hidup dan ceria, lantaran isinya menggajari, menggelitik, mengeritik dan menyindir kesana dan kemari.

Mari kita jumput beberapa contohnya.

Menyang pasar dodolan lontong. Pemimpine anyar kok sakku isih bolong. (Pergi ke pasar berjualan lontong. Presidennya baru kok kantongku masih kosong.)

Lunga nang Gresik tuku bayem. Lingkungan resik marai ayem. (Pergi ke Gresik membeli bayam. Lingkungan yang bersih bikin hati nyaman).

Yang romantis, Mangan gethuk marake lemu. Senajan ngantuk tak enteni chatmu. (Makan gethuk membuat gemuk. Meski mengantuk kutunggu chatmu).

Atau yang aktual, Ngayal negoro makmur sejahtera. Bengi-bengi diimpeni fufu fafa. (Melamun-lamun negara makmur dan kaya. Malam-malam diganggu mimpi fufu fafa).

Jiwa atau ruh parikan semacam itu berkelindan dalam lukisan-lukisan Mul.

Tahun 2022 lalu muncul buku kumpulan cerpen karya Dadang Sri Murtono, “Cerita dari Brang Wetan”. Buku yang masuk Lima Besar Buku Kumpulan Terbaik versi Badan Bahasa Kemendikburistek RI ini berisikan 17 cerpen, yang semuanya diinspirasi oleh lakon ludruk dan kehidupan para peludruk. Untuk menghayati kisah ludruk dan kehidupan pemain ludruk, Dadang bergabung dengan kelompok ludruk Karya Budaya di Mojokerto. Ia menyusup ke dalam krobong ludruk berbulan-bulan, bahkan ikut bermain dalam pementasan. Hasilnya, cerita-cerita yang sangat menarik dikaji dan dibaca.

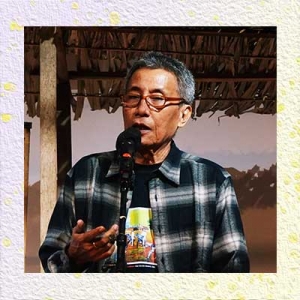

Perupa Moelyono. (Sumber: Bentara Budaya Jakarta-Kompas)

Ludruk kritis Cak Durasim

Pada tahun 1932 RMP Sosrokartono, kakanda RA Kartini, berkata kepada Sukarno. “Jangan sekali-sekali panjenengan menjauhi seni. Karena seni itu pelunak rasa benci.”

Seperti mengamini petuah Sosrokartono, Sukarno lantas berdekat-dekat dengan para seniman. Termasuk dengan Wolff Schoemaker, seniman Belanda. Wolff, selain tercatat sebagai guru arsitektur di Technische Hoogescholl Bandung (kini Institut Teknologi Bandung), ia juga pelukis. Atas kedekatan itu Sukarno bertutur, “Saya memerangi politik Belanda, tapi seni menyuruh saya untuk tidak membenci orang Belanda.” Begitu juga sebaliknya. Lewat seni, Wolff semakin dekat dengan Sukarno, sehingga tahu sisik-melik bumi dan manusia Indonesia.

Ketika Jepang datang pada 1942 Sukarno juga menggunakan seni untuk jalan politik. Bersama Letnan Jenderal Imamura ia melakukan kolaborasi : membentuk lembaga kebudayaan dan kesenian, seperti Keimin Bunka Sidhoso. Bahkan ia mengutus Basoeki Abdullah untuk melukis Imamura di Saiko Sisikan (kini Istana Merdeka). Meski akhirnya tentara fasis Jepang tak terbendung, Imamura tetap mengingat warisan diplomasi “pelunak rasa benci” Sukarno.

Realitas ini membuktikan bahwa sesungguhnya tersembunyi keyakinan: manusia yang bermartabat tidak hanya dibentuk dari etos homo faber (manusia bekerja) dan homo sapiens (manusia berpikir). Tapi juga harus dilengkapi etos homo ludens (manusia bermain). Manusia yang lincah beraksi mengolah rasa humanitas dalam lingkaran estetik, yang diformulasi sebagai seni.

Masyarakat Surabaya sejak dahulu sangat menyadari bahwa seni bisa melunakkan rasa benci, dan memahami etos homo ludens itu. Sehingga untuk merangkul dan bahkan melawan, mereka menggunakan seni. Salah satu seni itu adalah pentas ludruk yang terlahir dengan takdir penuh gurau.

“Dengan ludruk masyarakat bisa dekat tetangganya, dengan komunitasnya, dengan kelompok sesukunya, dengan bangsanya. Dan bahkan dengan bangsa lain. Pun ketika bangsa itu memusuhi kita, menyiksa kita,” kata Cak Durasim, sutradara ludruk dan ahli parikan, era tahun 1940-an.

Dengan ludruknya ia lalu menghibur masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan di zaman Jepang, tahun 1942 sampai 1945, ludruknya difasilitasi dan ditanggap pemerintah fasisme Jepang untuk pentas mana-mana. Di situ Cak Durasim mendeklamasikan pantun-pantunnya yang jenaka. Namun, simak, di antara parikannya yang beraneka itu ia membacakan pantun beraroma politik yang menyadarkan orang-orang yang mengerti bahasa Jawa.

“Bekupon omahe doro. Melu Nippon tambah sengsoro. Ijo royo pari neng sawah. Ayo rame-rame ngusir sing njarah.” Katanya. Terjemahan dan maknanya: Kandang merpati rumah burung dara. Ikut Jepang tambah sengsara. Hijau segar padi di sawah. Ayo bersama mengusir Jepang si penjajah.

Rakyat di banyak desa tergerak. Sampai kemudian ada mata-mata yang menerjemahkan parikan itu ke pemimpin militer Jepang. Cak Durasim lalu diburu karena dianggap provokator. Ia ditangkap dan dihukum.

Bagi dunia ludruk, seni tak hanya pelunak rasa benci. Tapi juga, secara artistik, jadi alat provokasi dan tanda sejarah. Seperti karya-karya Moelyono. ***

*Agus Dermawan T. Pengamat seni rupa. Penonton ludruk.