Natural Born Killers, Masyarakat Tontonan dan Kebudayaan sebagai Dekorasi

Oleh Purnawan Andra*

Beberapa waktu lalu, saya menonton (lagi) film Natural Born Killers ketika diputar di acara Bioskop Trans TV hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 sesi malam. Sebelumnya, saya menonton film ini di acara “Sepekan Film Quentin Tarantino” yang diadakan di Gedung Kampus Sekip oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Film Kine Klub Jurusan Komunikasi Fisipol UGM Yogyakarta. Waktu itu, sekitar tahun 1997 atau kurang lebih sudah 30 tahun lalu.

(sumber: www.id.pinterest.com)

Natural Born Killers (1994) mengikuti perjalanan Mickey dan Mallory Knox, sepasang kekasih yang kabur dari rumah dan hidup dengan cara ekstrem. Mereka merampok, membunuh, lalu terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Barangkali ceritanya sederhana – mereka dikejar polisi, ditangkap, dipenjara. Tapi yang membuat film ini berbeda bukan pada apa yang mereka lakukan, melainkan pada bagaimana masyarakat dan media memandang mereka.

Perannya diperankan oleh Woody Harrelson sebagai Mickey yang karismatik dan Juliette Lewis sebagai Mallory yang liar dan rapuh sekaligus. Mereka tampil seperti dua orang yang terjebak dalam dunia yang terus menyorot mereka, bukan sekadar penjahat yang haus darah. Mereka seperti campuran Bonnie–Clyde dan bintang MTV.

Robert Downey Jr. berperan sebagai Wayne Gale, jurnalis oportunis dengan logat Australia palsu, figur yang mewakili media yang haus akan sensasi, yang mengubah kekerasan menjadi hiburan. Tommy Lee Jones menjadi sipir penjara yang brutal, mempertebal gambaran sistem yang sama rusaknya.

Naskah asli film ini ditulis Quentin Tarantino di awal 1990-an. Cerita versi awalnya lebih lurus, satirnya tajam tapi masih konvensional sebagai film kriminal. Saat Oliver Stone mengambil alih menyutradarainya, naskah itu dirombak besar-besaran. Struktur diacak, dialog diubah, dan gaya visual dibuat ekstrem.

Tarantino secara terbuka tidak menyukai hasil akhirnya, merasa visinya diambil terlalu jauh dan nadanya berubah total. Ia bahkan sempat menolak dikreditkan secara penuh.

Sebaliknya, Oliver Stone melihat film ini sebagai proyek politis. Ia tidak tertarik membuat kisah kriminal yang rapi. Ia ingin mengritisi budaya media Amerika, terutama cara televisi mengubah kekerasan menjadi hiburan.

Karena itu film ini dipenuhi eksperimen visual seperti campuran format, perubahan warna, animasi, hingga adegan sitkom dengan laugh track. Kekacauan visual itu disengaja, untuk meniru cara media bekerja membanjiri penonton.

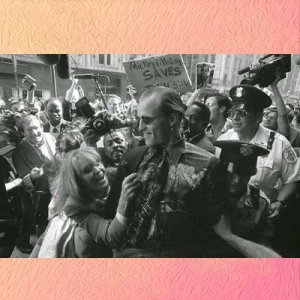

(sumber: www.id.pinterest.com)

Natural Born Killers bukan film tentang pembunuhan, tapi tentang bagaimana kekerasan dikemas, dijual, dan dikonsumsi; sebuah hubungan mesra antara kekerasan, ketenaran, dan media massa. Film ini mempertanyakan siapa yang sebenarnya bersalah – pembunuhnya, atau sistem yang mengangkat mereka jadi bintang. Ia juga menyentuh trauma keluarga dan otoritas yang brutal, selain juga mempertanyakan satu hal penting: ketika media dan publik ikut menikmati tontonan itu, siapa sebenarnya yang sedang kita rayakan.

Hasilnya adalah film yang memecah penonton dan kritikus. Banyak yang menganggapnya berlebihan, banyak juga yang melihatnya visioner. Natural Born Killers tidak sekadar adaptasi naskah (yang penuh kekerasan) ala Tarantino, tapi tafsir (radikal dan artistik) Oliver Stone dalam membongkar budaya tontonan. Dan justru karena itu, ia kontekstual dan terus dibicarakan sampai hari ini.

Kebudayaan yang Berubah dan Media sebagai Sistem

Saat ini, kita hidup di zaman ketika hampir semua hal harus lebih dulu ramai sebelum dianggap penting. Kekerasan, tragedi, aib, bahkan kematian, sering kali baru memperoleh perhatian setelah menjadi tontonan.

Di Indonesia, logika ini terasa akrab. Video beredar, potongan peristiwa diduplikasi dan diedit jadi lebih sensasional, emosi digosok dan dipanaskan. Setelah semuanya viral, barulah etika, norma, dan kebudayaan disebut untuk membereskan sisa-sisa keributan. Urutannya terbalik: ramai dulu, refleksi belakangan.

Yang terbaru adalah kasus suami yang diancam hukuman karena dianggap menghilangkan nyawa penjambret istrinya di Yogya dan aparat yang membuat trauma seorang penjual es dengan menuduhnya menjual makanan berbahan gabus di Depok. Viral setelah kejadian, direspon orang seluruh Indonesia lalu ada pihak yang meminta maaf mengklarifikasi tindakannya. Masih banyak contoh kasus lainnya jika tidak jengah dan jenuh menuliskannya.

Fenomena ini menjelaskan ada sesuatu yang lebih mendasar sedang berubah, yaitu cara kebudayaan bekerja dalam kehidupan kita. Ia tidak lagi hadir sebagai benteng yang menahan, melainkan sebagai properti yang dikenakan setelah panggung drama peristiwanya usai.

Di titik inilah film Natural Born Killers (1994) menjadi relevan, bukan sebagai kisah kekerasan ekstrem, tapi sebagai alat baca. NBK tidak sekadar bercerita tentang pasangan yang membunuh, tapi tentang bagaimana media mengubah kekerasan menjadi hiburan dan tragedi menjadi komoditas. Tentang Wayne Gale (baca: mesin) yang bekerja bukan karena niat jahat personal, tetapi karena sistem yang menuntut tontonan tanpa henti.

(sumber: www.id.pinterest.com)

Dalam Natural Born Killers, media tidak berdiri di luar peristiwa. Ia masuk ke dalamnya, mengaduk emosi, memberi panggung, dan memperpanjang umur kekerasan. Dalam hal ini, moral tidak dihapus, tetapi dijadikan aksesoris. Kritik hadir sebagai gaya, bukan sebagai rem.

Masyarakat Abu-abu

Ada asumsi ini terjadi karena Amerika dibangun sebagai masyarakat modern dengan sejarah kebudayaan yang relatif pendek dan terfragmentasi.

Pada saat yang sama, kita bisa mendebat bahwa Indonesia bukan Amerika. Indonesia lahir dari historisitas lapisan adat, etika komunal, nilai simbolik, dan praktik budaya yang panjang.

Dengannya, secara teoritis, kebudayaan seharusnya menjadi penahan terhadap logika tontonan yang brutal. Tetapi mengapa hari ini kita justru merasa Natural Born Killers terasa dekat? Di sinilah persoalannya menjadi menarik.

Karena film ini bukan peringatan tentang Amerika semata, tapi tentang masyarakat yang hidup dari perhatian.

Dalam konteks kita, jawabannya mungkin terletak pada kondisi masyarakat abu-abu. Masyarakat yang satu kakinya masih menjejak lumpur kebudayaan, sementara tangan dan pikirannya terus menggenggam gawai. Kita masih menyebut nilai, adat, dan etika, tetapi cara kita bereaksi semakin ditentukan oleh ritme viral. Kebudayaan tetap ada, tetapi fungsinya bergeser.

Dalam banyak kasus di Indonesia, kebudayaan tidak lagi bekerja sebagai penyaring sebelum sesuatu terjadi. Ia baru disebut dan digunakan setelah keramaian mencapai puncak.

Ketika sebuah video kekerasan menyebar, komentar moral bermunculan belakangan. dalam Ketika sebuah tragedi menjadi konsumsi publik, barulah kita bicara soal empati, kesantunan, dan kemanusiaan. Kebudayaan hadir sebagai kostum yang dikenakan untuk merapikan panggung, bukan sebagai struktur yang mencegah pertunjukan itu sendiri.

Kebudayaan sebagai Dekorasi

Di titik ini, Natural Born Killers membantu kita melihat dalam konteks Indonesia hari ini, Wayne Gale bukan hanya media arus utama. Ia juga menjelma dalam diri publik. Media sosial membuat jarak antara produsen dan konsumen lenyap.

Setiap orang bisa menjadi penyiar, komentator, sekaligus juri moral. Kita mengutuk kekerasan sambil terus menonton dan menyebarkannya. Kita mengeluh soal rusaknya nilai sambil ikut memperpanjang umur tontonan itu.

(sumber: www.id.pinterest.com)

Perbedaannya dengan Amerika terletak pada cara pembenaran bekerja. Di sana, sensasi dengan nyata menjadi industri. Di Indonesia, sensasi sering dibungkus dengan bahasa kebudayaan.

Nilai-nilai digunakan bukan untuk menghentikan logika viral, tetapi untuk memberinya legitimasi. Kebudayaan menjadi semacam penutup luka agar panggung tetap rapi, bukan alat untuk membongkar penyebabnya.

Karena itu, persoalan utamanya bukan bahwa kebudayaan hilang. Justru sebaliknya, kebudayaan terlalu sering dipakai. Dipakai sebagai pembenar, sebagai simbol, sebagai pernyataan moral yang datang terlambat. Ia kehilangan fungsi reflektifnya karena terlalu sibuk menjadi dekorasi.

Melek Kebudayaan

Di sinilah pentingnya gagasan “melek kebudayaan dengan cara baru”. Melek kebudayaan bukan lagi soal menghafal nilai, norma, atau identitas. Ia adalah kemampuan membaca situasi.

Membaca bagaimana emosi diproduksi, siapa yang diuntungkan dari keramaian, dan posisi apa yang kita ambil di dalamnya. Dalam konteks ini, menunda reaksi, memilih tidak ikut menyebarkan, atau menolak terlibat dalam tontonan bisa menjadi tindakan kebudayaan yang paling radikal.

Kesadaran semacam ini tidak heroik dan tidak selalu terlihat. Ia tidak menghasilkan konten, tidak memanen likes, dan tidak memberi sensasi. Tetapi justru di situlah kebudayaan kembali bekerja sebagai benteng, bukan sebagai kostum. Ia hadir sebagai jeda, sebagai penyangga, sebagai keberanian untuk tidak larut.

Natural Born Killers tidak menawarkan solusi moral. Film itu hanya memaksa kita bercermin. Ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat tontonan, kekerasan tidak selalu diproduksi oleh pelaku utama, tapi oleh sistem yang menikmati peredarannya. Dalam konteks Indonesia, cermin itu memantulkan wajah yang lebih rumit yaitu masyarakat yang mengaku berakar pada kebudayaan, tetapi semakin terbiasa hidup dari keramaian.

Pertanyaan akhirnya bukan apakah kita lebih bermoral dari Amerika, atau apakah media kita lebih buruk. Pertanyaannya lebih mendasar: jika kebudayaan hanya hadir setelah segalanya terjadi, apa sebenarnya fungsinya hari ini? Apakah ia masih menjadi ruang refleksi, atau sekadar properti panggung untuk menenangkan rasa bersalah kolektif?

Mungkin di titik inilah Natural Born Killers menjadi penting mengingatkan bahwa tanpa kesadaran baru, kebudayaan yang seharusnya melindungi kita justru ikut menjadi bagian dari mesin. Dan ketika itu terjadi, yang kita sebut masyarakat berbudaya mungkin tak lebih dari penonton yang sopan, duduk rapi, sambil menikmati pertunjukan yang pelan-pelan mengosongkan makna yang seharusnya ia jaga.

—-

*Purnawan Andra, alumnus Jurusan Tari ISI Surakarta, Pamong Budaya Kementerian Kebudayaan.