Tjeritakan Padakoe Tentang Meisjesweeshuis Boeboetan

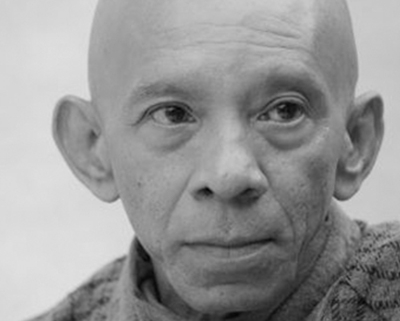

Oleh Afrizal Malna

(Hari menjelang siang. Jam 9 pagi di sebuah warung kopi. Ia sedang membuka internet dengan laptopnya. Satu cangkir kopi robusta, hitam dan pahit. Awalnya ia hanya ingin membalas beberapa email. Tapi ia terpaku pada sebuah laman javapost.nl, yang memaparkan foto-foto Hindia Belanda masa lalu, anak-anak, foto keluarga, foto murid-murid sekolah dan sebuah tulisan:

Siapa yang kenal keluarga ini?

Siapa yang mengenali lokasi (rumah, lingkungan) dalam foto?

Siapa yang mengenali orang lain di dalam foto?

Siapa yang tahu apakah kedua anak ini mungkin masih hidup?

Sejarah sedang mencari anak-anaknya yang hilang. Dalam posting berikutnya di laman yang sama, ia kembali terpaku pada laporan yang dibuat Oma Kyander tentang sebuah Panti asuhan perempuan Protestan di Surabaya. Didirikan tahun 1854, di Boeboetan. Oma Kyander pernah menjadi pengurusnya pada masa pendudukan Jepang hingga masuknya tentara Sekutu.

Ia menatap ke jalan di depan warung. Anak-anak berlari mengejar layangan putus. Tidak peduli lalu-lalang motor dan mobil. Suara-suara dalam bahasa Jawa Surabaya yang khas bercampur dalam bahasa Indonesia. Ia merasa dirinya, begitu saja, terlalu diawasi oleh bahaya. Bukankah ini adalah kampung mereka sendiri?)

Pagi itu, Oma Kyander menatap 80 anak perempuan tanpa orang tua yang sedang berdoa menjelang sarapan pagi, di ruang makan meisjesweeshuis Boeboetan. Wajah mereka polos, kadang sedih dan bingung yang menahan banyak pertanyaan. Mereka mengenakan pakaian putih, seperti dongeng tentang peri di masa kanak-kanaknya. Mungkin karena itu pula Oma Kyander menyintai mereka dan menjaganya.

Ruangan makan beratap tinggi dengan tembok tebal bercat putih, dan pilar-pilar dengan hamparan halaman luas di depannya, membuat angin bergerak bebas masuk ke dalam. Ia berusaha percaya anak-anak dari berbagai suku bangsa itu sudah bisa berdoa cukup baik. Tidak boleh memunculkan fantasi-fantasi, bayangan apa pun. Berdoa dalam keadaan murni, tidak boleh memiliki pamrih, bahkan pamrih untuk mendapatkan kurnia sekali pun, agar Roh Kudus bergerak bebas dalam jiwa mereka.

Anak-anak mulai sarapan. Kadang ia tak tahan melihat anak-anak makan. Entah kenapa. Kadang muncul pertanyaan, sampai kapan mereka bisa makan begitu? Kalau keadaan berubah? Kalau semuanya tiba-tiba berubah? Dan bantuan berhenti mengalir? Pertanyan yang mungkin datang dari perasaan bahwa ia seorang Finlandia di tanah Jawa. Negeri yang matahari dan budayanya berbeda. Keadaan yang tiba-tiba bisa memaksanya untuk melihat dirinya sebagai orang asing di sini. Dan ia bergegas pergi ke halaman depan. Ia tidak ingin anak-anak menemukan awan gelap yang tersembunyi pada air mukanya. Sisa-sisa cahaya biru pada mata Eropanya mulai memudar menjelang cahaya putih.

Halaman sudah bersih. Pagi-pagi sekali anak-anak sudah menyapunya, menyiram semua tanaman. Pagi yang cerah. Jiwa-jiwa yang cerah. Ia menatap kubah gedung Meisjesweeshuis. Sebuah bangunan art deco, model arsitektur paling baru di Surabaya, dan membuat ilusi seolah-olah kota ini sedang tumbuh menjadi kota-kota modern seperti di Eropa. Sebuah pagar besi memisahkannya dengan dunia luar. Tentang pagar, hal yang membuatnya nyaman dan resah secara bersamaan.

Di jalan raya, sebuah mobil aneh mulai mewarnai lalu-lintas kota. Mobil beroda tiga, Demmo, namanya. Dibuat di pabrik Demmo N.V. bekerja sama dengan Asosiasi Indo-Europeesch di Darmokali. Itu adalah kendaraan yang diimpor dari Jerman atas keinginan walikota Surabaya, Tuan Bussemaker. Ada warna baru untuk melihat masadepan. Bupati Surabaya, Pangeran Mangkoenegoro VI, sudah membentuk Perlindoengan Peladjar di kota ini. Charlie Chaplin juga pernah mengunjungi kota ini, bersama pacarnya, Paulette Goddard. Ia merasa sedang menjatuhkan jangkar, untuk kapal jiwanya yang terlalu pagi untuk terombang-ambing seperti ini. Nona Duvekot, yang membantunya mengurus panti, lewat dengan senyum lembutnya:

“Selamat pagi, Oma.”

“Selamat pagi, Nona Duvekot,” balas Oma Kyander. “Kadang aku merasa pagi terbit dari senyummu yang cerah.”

“Terima kasih, Oma. Selalu memujiku. “Hari ini Nona Sopacua yang akan menemani anak-anak belajar menjahit. Aku akan belanja membeli persediaan beras dan gula yang hampir habis.”

Mereka masuk ke ruangan dalam sambil bercakap-cakap. Dua generasi dalam satu atap yang sama.

Willem Frans Theodoor yang biasa dipanggil Boy, masuk membawa koran. Anak muda yang lahir di Surabaya ini, tinggal di Brantasstraat, dan melanjutkan sekolahnya di Sekolah Maritim di Weltevreden, Batavia, wajahnya tampak tidak biasa. Ia tampak cemas dan tegang, sambil memberikan koran pada Oma.

“Pearl Harbor diserang,” katanya. Oma terkejut. Ia jarang membaca koran, karena takut datangnya masadepan yang tidak terduga. Kolom-kolom pada halaman koran penuh oleh berita perang. Kapal Arizona terbakar, kapal Oklahoma terbalik, kapal Virginia Barat dan kapal selam California tenggelam, kapal Pennsylvania rusak parah, 250 pesawat tempur hancur, 2.403 prajurit tewas dan 1.178 terluka. Jam 10 pagi semuanya sudah berakhir. Beberapa jam setelah itu, Singapura dan Manila dibom.

Oma Kyander merasa darahnya mulai bergerak secara aneh dalam pembuluh-pembuluh tubuhnya. Syaraf-syarafnya merangsang kondisi emosi tertentu. Ia meletakkan koran di atas meja, seolah-olah berkata pada dirinya bahwa ia harus lebih fokus untuk kuat. Weeshuis harus bertahan.

Mereka berkumpul di ruang administrasi, Boy, Nona Duvekot, Nona Sopacua dan Oma untuk membaca perkembangan situasi. Nona Duvekot yang sering belanja ke pasar dan Nona Sopacua yang sering ke kantor Walikota untuk urusan weeshuis, bercerita bahwa orang Jepang memang bertambah banyak. Rata-rata hidup sebagai pengecer barang kebutuhan sehari-hari, penata rambut, atau nelayan. “Setiap penempatan mereka adalah gerakan di papan catur, dan masing-masing memiliki tugas sebagai … mata-mata”.

“Mereka melakukan pemetaan,” lanjut Boy. “Tapi pemerintah Hindia meremehkan mereka, dan cara mereka membungkuk yang aneh.”

“Cara membungkuk?”

“Iya, cara membungkuk,” Boy mencoba memperagakannya dengan kikuk. Semua mencoba mengikuti Boy untuk membungkuk seperti orang Jepang.

“Sekarang apa yang harus kita lakukan?” tanya Boy.

“Berdoa,” jawab Oma tegas. “Kita harus menjaga jiwa kita tetap murni. Dan memang itulah tugas kita di sini, bukan?” Sebuah keraguan masih tersirat dalam pernyataannya.

Sore hari, Oma masih sempat menatap Nona Duvekot pulang mengendarai sepedanya. Seorang gadis muda yang masadepannya masih lebih panjang dibandingkan dirinya yang menjelang tua. Udara menjelang malam, mulai mengusir panasnya kota Surabaya. Dan makan malam, Oma, Nona Sopacua dan 80 anak-anak perempuan, duduk hening menikmati makan mereka masing-masing. Malam tanpa percakapan. Makan malam untuk dunia yang senang dengan perang. Menjelang masuk ke kamar masing-masing, Oma sempat memeluk Nona Sopacua.

“Tidurlah dengan baik, Sopacua. Selamat malam.”

“Selamat malam, Oma.”

Hanya mereka berdua dalam weeshuis yang mengenakan kebaya putih dengan kain batik. Walau hidup dengan tubuh Eropa Utaranya, Oma menyukai pakaian ini. Pakaian yang menurutnya jadi campuran antara citra Jawa, Cina dan Eropa. Inilah mooi indie, sebuah evaluasi antara Timur dan Barat.

Tahun baru menjelang 1942 tidak disambut dengan pesta. Orang mulai berpikir tentang persediaan makanan dan kebutuhan sehari-hari: beras, gula, teh, minyak, susu, sabun … dan air bersih. “Kain pel,” kata Oma yang sangat takut pada hal-hal yang tidak bersih. Baginya, kain pel lebih penting daripada sebuah senapan. Dan memang tahun baru dirayakan dengan jatuhnya Menado, Tarakan, Palembang, Kendari … titik-titik yang membuat pasukan Jepang lebih mudah untuk mencapai Jawa.

Pemerintah Hindia masih tetap merasa memiliki harapan. Di laut, kapal-kapal perang Belanda, Amerika dan Australia masih tampak berkilau keperakan di bawah sinar bulan purnama laut Jawa, kapal-kapal penjelajah yang bergerak dengan kecepatan penuh. Pertahanan Jawa masih terasa kuat dalam perlindungan Sekutu. Namun tiba-tiba pilot Nippon membom kapal induk pesawat Amerika dengan 32 pesawat tempur di dalamnya.

Dalam kamarnya di weeshuis, Oma menenggelamkan dirinya membaca Alkitab. Ia tidak mau ada perang yang lain dalam benaknya. Selama bulan Februari 1942, langit malam sama dengan suara ledakan dan desingan pesawat tempur di langit Surabaya. Anak-anak perempuan yang sudah menjelang dewasa, mulai membuat tempat-tempat perlindungan dengan tumpukan karung-karung berisi pasir di weeshuis. Setelah itu mereka kembali belajar menjahit dan menyulam. Setiap serangan udara terjadi, mereka berlindung di ruangan dengan karung-karung pasir sebagai bentengnya. “Bagaimana pasir bisa menghadapi perang dengan teknologi modern?” Oma Kyander mulai melihat waktu seperti rajutan benang yang rapuh.

Sekali lagi, Oma masuk ke ruangan anak-anak, memastikan apakah anak-anak sudah tidur. Semuanya sudah tertidur, kecuali Samethini yang tampak berdiri di jendela, menatap keluar. Oma memeluk anak gadis campuran Jawa-Belanda itu dari belakang dan mengusap rambutnya.

“Apakah kita akan ikut berperang, Oma?”

Oma tidak menjawab. Ia hanya tersenyum.

“Apakah aku orang Belanda atau orang Jawa, Oma?”

Oma kembali tersenyum. Tidak menjawab. Hanya memeluknya. Berusaha masuk ke sesuatu paling dalam pada diri anak gadis itu. Seandainya ia bisa bernyanyi malam itu, ia ingin sekali menyanyikan sebuah lagu Jawa untuk Samethini. Lagu yang pernah iya dengar dinyanyikan seorang pelayan untuk seorang gadis kecil yang sedang demam malaria di weeeshuis …. Tak Léla-Léla Lédhung. Dan anak itu tertidur dalam suara lembutnya. Suara yang seolah-olah datang dari dalam, dalam sekali. Ia tidak mengerti apa-apa tentang Jawa, selain lagu itu.

6 Maret 1942, pasukan Jepang sudah masuk ke Surabaya. Oma Kyander, Nona Sopacua dan anak-anak mulai tidur di ruang yang sama dalam weeshuis. Oma tidak ingin terjadi apa pun pada salah seorang penghuni weeshuis. Ia lebih khawatir pada Nona Duvekot yang tinggal bersama keluarganya di daerah Goebeng. Setiap malam Nona Sopacua mengikuti perkembangan melalui siaran radio NIROM, jaringan radio Hindia Belanda.

Jepang mulai masuk ke distrik Wonokromo, terus bergerak di sepanjang Sungai Surabaya menuju lapangan golf Gunungsari. Tembakan artileri dari pertahanan Amerika terus terdengar mencabik-cabik udara. Tapi 7 Maret, langit tiba-tiba hening. Anak-anak sudah terlelap dalam tidurnya masing-masing. Sepi terasa menakutkan. Sekutu telah runtuh.

8 Maret suara ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari arah pelabuhan dan pangkalan angkatan laut di Tanjoeng Perak. Awan hitam membumbung ke langit. Pasukan Belanda baru saja membakar cadangan minyak sebelum mereka mundur dari Surabaya. Anak-anak weeshuis belajar tenang, terutama setelah dengan tangan-tangan mereka sendiri membuat perlindungan dengan karung-karung pasir, dan mereka tahu perang sudah pecah. Jam 11 malam, di tanggal yang sama, radio NIROM berhenti siaran. Nona Sopacua mendekati Oma yang sedang duduk menyulam dan berbisik:

“Oma … ya, tuhan, jangan tinggalkan kami sendiri di sini, tuhan.”

Oma menatap tajam tepat ke dalam mata Sopacua. Perempuan muda itu tampak pucat dan gugup.

“Oma,” lanjut Sopacua menguatkan dirinya. “Jenderal Ter Poorten, panglima pasukan Belanda, telah menyerahkan seluruh Jawa ke Jepang.”

Firasat Oma tiba-tiba bergerak lebih cepat dari pesawat tempur : “Cepat buang radiomu. Nippon akan datang menggledah apa pun. Sebuah radio bisa jadi alasan untuk menangkap kita semua di sini.” Dan Sopacua bergerak cepat, melewati kegelapan menuju sumur. Bayangan bulan memantul pada permukaan air sumur yang gelap pekat. Dan sebuah pesawat radio tenggelam di dasarnya, ditelan tangan kegelapan.

Di tempat duduknya, sambil berjaga-jaga akan kemungkinan apa pun yang bisa terjadi, Oma Kyander berpikir keras: beras, mentega, minyak, susu, kacang hijau … menjahit, menyulam, membuat permadani, kelambu bayi … mungkin cukup untuk bertahan.

Nona Duvekot masih berani berada di tempat terbuka. Jepang sudah masuk. Seluruh harga di pasar ikut membumbung tanpa batas. Di Pasar Turi, Nona Duvekot mulai melihat barang-barang curian dijual: Sabun Palmolive, sabun Sinar Matahari, margarin Blue Band, sepatu, pakaian dengan harga murah. Pasar gelap? Nona Duvekot terhentak. Ia segera mengayuh sepedanya dengan cepat untuk pulang. Barang-barang murah itu telah menyadarinya: rumah orang-orang Belanda dan peranakan mulai dijarah. Semua itu terjadi begitu cepat. “Gerombolan penjarah menyapu kota, menjarah pabrik, toko, kantor, dan rumah.” Duvekot tidak mengerti: apakah merampok lebih penting daripada sebuah kemerdekaan?

Sementara orang-orang Indonesia lain masih bingung menyambut masuknya tentara Nippon. Bagaimana tubuh-tubuh kecil bermata sipit itu, tubuh yang tidak beda jauh dari kebanyakan orang Indonesia, bisa mengusir Belanda yang telah 200 tahun lebih berkuasa di sini, hanya dalam waktu dua hari? Sejarah sedang membongkar topeng sebuah mitos. Sebagian penduduk menyambut mereka seperti pahlawan: “Saudara tua … saudara tua.” Sebagian yang lain masih merasa tidak mengerti, walau kagum melihat seragam mereka. Bendera dengan bulatan merah di tengahnya berkibar.

Nona Duvekot kini sungguh tidak tahu, nasibnya berada di tangan siapa di antara Belanda, Indonesia dan Nippon. Ia lahir di Surabaya dan besar di kota ini. Dia baru tahu bahwa selama ini dunia satu-satunya yang ia kenal hanyalah Meisjesweeshuis Boeboetan. Sebuah organisasi panti asuhan dalam lindungan Gereja Protestan. Dan ia belum pernah sekali pun ke Belanda. Ia hanya tahu bahwa kakek-neneknya berasal dari Apeldoorn, kota dengan nuansa hutan yang banyak digunakan sebagai tempat pensiun pejabat-pejabat Hindia Belanda, dan peternakan domba.

Anak-anak bekas panti asuhan yang telah menikah dan meninggalkan wesshuis, karena suami mereka adalah tentara, sudah ditangkapi dan masuk dalam kamp-kamp tahanan Jepang. Kamp-kamp yang tidak memiliki fasilitas yang layak. Bayi-bayi mati seperti tikus dalam kamp-kamp tahanan itu. Weeshuis menjadi lebih sibuk menyelamatkan bayi-bayi itu. Penghuninya bertambah dalam waktu cepat menjadi 120 orang, termasuk bayi-bayi. Anak-anak yang mulai dewasa, dalam waktu cepat, diajar bagaimana cara merawat bayi. Gadis-gadis muda yang dalam usia dini harus menjadi ibu dari bayi-bayi yang orang tuanya berada dalam kamp tahanan Jepang.

Oma Kyander menyadari, dirinya kini adalah seorang kapten yang menjaga kapal oleng weeshuis untuk tidak tenggelam. Orang-orang yang biasa berkunjung atau membantu wisma, termasuk Boy, sudah tidak terlihat lagi. Menghilang atau diciduk Jepang. Sekolah-sekolah Belanda ditutup, mata uang diganti, surat kabar harus berbahasa Melayu. Poster-poster propaganda mulai bertebaran: “Asia untuk Asia.” Oma memandangi sebuah poster yang gambarnya aneh, seorang lelaki Jawa berkopiah dengan telinga yang digambar mirip tatapan mata. Dan tulisan di bawahnya: “Awas! Mata-mata moesoeh!.” Sebuah poster yang bisa mengorbankan siapa pun yang dianggap mata-mata. Sore hari anak-anak weeshuis bermain-main di ruang istirahat. Oma Kyander dan Nona Sopacua duduk bercakap-cakap di teras halaman tengah bangunan weeshuis yang terbuka dan taman yang terpelihara.

“Nona Sopa, sejak usia 10 tahun kamu menghuni weeshuis …” Oma terdiam. Tidak melanjutkan kalimatnya. Ia menatap langit sore Surabaya yang mulai berwarna biru lebih pekat.

“Iya, Oma?” Nona Sopacua merasa ada yang sedang Oma pikirkan. Mungkin serius.

“Aku tidak pernah tahu, apa gambaran tentang orang tua pada anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua sejak kecil, seperti kamu, seperti penghuni weeshuis kita.” lanjut Oma.

Nona Sopacua termenung. Mencari-cari pijakan pada ingatannya. Sebuah gambaran kabur. Tidak pasti. Tapi hidup.

“Maaf, kalau ini membuatmu jadi sedih, Nona,” lanjut Oma berusaha memahami gejolak batin pada Nona Sopacua.

“Tidak, Oma. Apakah Oma ingat Dewi Annchi?”

“Iya, seorang gadis peranakan Jawa-Cina yang cantik, seperti namanya. Sekian tahun hidup di sini bersama kita.”

“Kedua orang tuanya yang mati karena wabah, dimakamkan di bawah pohon mangga. Sejak itu, setiap Dewi Annchi bertemu pohon mangga, ia memeluknya, seperti bertemu orang tuanya sendiri,” lanjut Nona Sopacua. Oma terhentak, kaget, dan menggenggam kedua tangan Nona Sopacua penuh kasih sayang.

“Begitu sederhana. Begitu indah. Terima kasih, Nona Sopa. Jawabanmu untukku sangat melegakan.”

Penghuni weeshuis bertambah lagi menjadi 140 orang.

“Panjang umurnya

Panjang umurnya

dan bahagia …”

Anak-anak menari dan menyanyi merayakan ulang tahun Duvekot dalam bahasa Melayu. Tidak peduli dengan Belanda, tidak peduli dengan Nippon. Mereka berpesta meriah. Tiba-tiba Samethini, salah seorang penghuni weeshuis, masuk membawa sebuah radio.

Pesta terhenti. Semuanya menatap Samethini dengan sebuah radio di tangannya. Samethini gugup, ia tidak mengerti kenapa kehadirannya dengan radio itu membuat pesta terhenti. Padahal ia ingin mencari lagu-lagu melalui radio itu.

“Thini, tenang, jangan gugup,” kata Oma Kyander. “Dari mana kamu mendapatkan radio itu?”

“Dari gudang, Oma,” jawab Samethini.

Sopacua, Duvekot dan Oma segera melesat lari ke dalam gudang. Mereka menemukan 5 buah radio bersama 1 radio di tangan Samethini. Orang-orang sialan itu telah meninggalkan radio mereka di sini, tanpa sepengetahuan pengurus weeshuis. Mereka lalu melanjutkan pesta ulang tahun sambil menghancurkan seluruh pesawat radio dengan kapak, dan menenggelamkannya ke dalam sumur. Sumur telah berubah menjadi kuburan radio di malam ulang tahun Nona Duvekot.

Penangkapan terus terjadi. Nona Duvekot juga dijemput oleh tentara dengan bayonet pada senapan mereka, karena Duvekot peranakan Belanda. Ia dibawa bersama keluarganya dan masuk ke dalam kamp Ambarawa. Kamp-kamp di Surabaya sudah penuh sesak. Oma Kyander selamat setelah melapor dengan paspor Finlandia bahwa dirinya bukan orang Belanda. Nona Sopacua selamat, karena ia peranakan Jawa-Maluku.

Anak-anak di weeshuis juga sudah bisa memasak sendiri, setelah belajar memasak dalam waktu cepat. Namun Oma dan Nona Sopacua tetap cemas, karena kapan pun tentara bisa masuk dengan bayonet pada senapan mereka, menggledah kamar gadis-gadis, mencari radio. Di zaman perang, pemerkosaan bisa terjadi di mana pun. Termasuk para laskar yang memperkosa gadis-gadis di desa.

Nona Sopacua baru saja memandikan seorang bayi dan mengeringkan tubuhnya dengan handuk. Bayi itu tidak menangis. Bahkan tersenyum ke arah Oma Kyander yang melangkah masuk.

“Selamat pagi Sopacua. Aku ingin menggendongnya,” sapa Oma.

“Selamat pagi, Oma,” sambil Nona Sopacua memberikan bayi telanjang itu ke pangkuan Oma. Oma mencium bayi itu dengan kecupan lembut. Lalu menatap Sopacua.

“Kita tinggal berdua di sini. Dan setiap saat tentara, bahkan laskar bisa masuk.”

“Iya, Oma. Jepang mengajari mereka metode perang modern, mengajari penduduk seni modern, mengubah kapas jadi benang dan kain. Perempuan juga sudah menjadi kondektur bis, setara dengan lelaki,” Sopacua mencoba mengembangkan percakapan mereka berdua. “Membuat drama radio dan film. Beberapa orang Indonesia dikirim ke Tokyo, belajar percetakan untuk koran dan majalah. Apakah Oma pernah melihat majalah Jawa Baroe? Bagus sekali gambar-gambar dan tulisannya.”

“Aku mendengar semua itu. Mereka juga membentuk lembaga persiapan Indonesia merdeka. Semuanya berubah dengan cepat. Tapi maksudku, bagaimana mencegah tentara masuk menggledah kamar gadis-gadis kita?”

“Iya, Oma. Tapi aku sungguh, belum tahu caranya.”

“Sopacua, aku kenal seorang kempeitai yang bisa berbahasa Rusia ketika aku mengurus paspor. Kebetulan, aku menguasai bahasa Rusia, karena di Finlandia aku tinggal di Kainuu, berbatasan dengan Rusia … Maksudku, apakah menurutmu berbahaya kalau aku minta pertolongan kepadanya. Ia punya jabatan cukup tinggi dalam polisi militer Nippon dan punya pandangan terbuka?” tanya Oma.

Sang bayi tiba-tiba menangis. Dan baru kembali diam setelah berada dalam dekapan Nona Sopacua. Dari dapur, bau masakan gadis-gadis untuk sarapan mulai menggoda hidung dan mata.

Gadis-gadis itu kini tumbuh lebih kuat, mandiri. Mereka sendirilah yang menghidupi weeshuis dengan hasil karya mereka. Membuat pesanan orang Jepang untuk stocking, kemeja dan kaus kaki. Kadang dapat pesanan membuat seragam Nippon, atau pesanan dari gadis-gadis pelacur Nippon. Tentara sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam weeshuis, setelah Oma Kyander berhasil mendapatkan surat dari kenalannya di kempeitai. Surat itu berbahasa Jepang dan berstempel resmi bahwa tentara tidak punya akses masuk ke dalam panti asuhan. Oma juga bisa menolak permintaan restoran maupun bar untuk menjadikan gadis-gadisnya sebagai pelayan. Ia membuat alasan bahwa gadis-gadis itu kebanyakan orang tuanya mati karena cacar dan TBC.

Nona Sopacua senang melihat Oma Kyander yang tampak lebih tenang setelah mendapatkan surat perlindungan ajaib dari polisi militer Jepang itu. Tapi weeshuis tetap sebuah kapal oleng. Selama dua malam, 21 dan 22 Juli 1943, langit Surabaya begitu gaduh. Surabaya dibom oleh Sekutu untuk pertama kalinya. Menghancurkan kompleks Angkatan Laut Jepang di pelabuhan Tandjoeng Perak, dermaga dan kilang minyak hancur.

30 Oktober 1943 pagi, terdengar suara ketukan di pintu masuk ke dalam weeshuis. Beberapa dari wakil gereja datang. Wajah mereka tegang dan setengah mengancam.

“Kalian harus pindah dalam waktu 24 jam!” kata seorang di antara mereka.

“Kami? 140 Orang kami harus pindah dalam waktu 24 jam?” tanya Oma Kyander meledak.

“Ya! Ke Van Hoogendorplaan 93, di sudut Daendelstraat (Don Bosco).”

Oma segera menyadari, ini perintah darurat. Kapal weeshuis harus dipindahkan segera. Tempat yang baru jauh lebih kecil. Semua bergegas, tergesa, segera, bersiap. Beberapa anak yang tidak tertampung, dikirim ke panti Lawang.

Tahun baru dirayakan dengan datangnya sebuah kartu pos dari kamp Ambarawa. Berkali-kali Oma menyiumi kartu pos itu dan berkali-kali membacanya:

Oma Kyander tertjinta

girang bisa mendapatkan oma melaloei kartoe pos ini.

Semoe baek. koempoel manis.

Banjak Tjioem dari

Duvekot

Oma sangat senang. Usianya seperti bertambah panjang. Baginya, kartu pos itu tidak hanya tanda Nona Duvekot masih hidup, tapi juga tanda dari adanya kehidupan lain yang sedang bergerak. Ia melihat lagi kartu pos yang ditulis Duvekot dalam bahasa Melayu. Tidak beda jauh dengan perintah Kotamadya Surabaya di mana mereka harus mulai mengajarkan anak-anak dalam bahasa Melayu.

John datang dengan sepeda membawa botol-botol berisi susu. Lelaki berkulit putih tinggi itu, dan wajah polosnya yang selalu menyenangkan, adalah seorang pengantar susu yang setiap pagi mengantar susu segar untuk panti. Baru bekerja selama seminggu ini. Ia dipanggil “John”. Padahal nama lengkapnya Gerard Louis van de Vijver, bekerja di peternakan sapi perah Ngagel. Ia tinggal di Van den Boschstraat (Jalan Mojopahit), tepat di belakang sekolah Katolik St. Louis.

Bagi kami John tidak hanya “susu segar”. Tapi juga sebuah kecemasan, karena dia peranakan Belanda-Jawa. Sering nongkrong di warung pak Tasmo, di samping stasiun kereta Goebeng, walau sering diolok-olok sebagai londho kesasar. John bergaul dengan siapa pun, tidak peduli putih, coklat atau hitam. Baginya semua orang adalah warung buat ngobrol.

Memasuki bulan Mei, serangan tentara Sekutu tambah gencar. Segerombolan pesawat tempur Amerika dan Inggris lalu-lalang di langit Surabaya: “Barracuda, Corsair, Dauntlesses, Avengers, dan Grumman F6F Hellcat. Mereka meraung, membom, memberondong, menyerang target-target militer.” Kucing dan ayam lari berlompatan. Bakul, jemuran, nasi basi, bantal, pecahan kaca dan genteng berhamburan.

Dari John pula penghuni panti mendapat berita Jepang kalah dan Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Kelompok-kelompok pemuda mulai bergerak, mengambil alih gedung-gedung yang ditinggalkan Nippon. Mereka juga mulai menguasai senjata-senjata yang ditinggalkan Nippon begitu saja. Dari balik jendela, Oma sempat melihat Nona Sopacua sedang membersihkan lemari. Oma baru menyadari gadis itu tampak jauh lebih tua dari usianya, dan belum juga mendapatkan laki sebagai pendamping hidupnya.

Laut Jawa seperti perut besar yang tiba-tiba melahirkan kapal-kapal perang mutakhir. Tanjoeng Perak sibuk dengan mobilisasi tentara Sekutu. Tank-tank Inggris dengan pasukan Gurkha mulai masuk, menaklukkan dan menduduki kota. Moncong-moncong meriam seperti mulut kematian yang gelap dan berasap. Di hari-hari yang bertambah genting itu, Oma kaget, karena John tetap datang membawa susu. Ia datang selalu dengan senyum segar di wajahnya, tampak bangga dengan pin merah-putih yang menempel di bahunya.

“Saya mendapat surat jalan dari rumah sakit, Oma. Ini tanggung jawab saya. Orang-orang sakit membutuhkan susu,” John berusaha menjelaskan perkembangan baru yang dihadapinya.

“Dan ini, pin merah-putih,” John menunjukkan pinnya dengan bangga. “Saya membelinya dari seorang kenalan laskar rakyat.”

Nona Sopacua dan beberapa anak gadis membawa masuk botol-botol susu itu. John sempat melirik ke arah kepergian Sopacua. Oma menatapnya. Mereka saling menatap. John kembali merayakan kota dengan botol-botol susu dan sepedanya, menyusuri jalan-jalan di Surabaya. Ia tidak pernah mengenal apa itu “takut” dan “ketakutan”. Dan ia masih selamat dalam kebingungan yang sedang berkecamuk: “Tidak ada yang tahu siapa kini bos di negara ini, antara Jepang, Indonesia, Sekutu dan Belanda, walau proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dinyatakan dan Jepang kalah.”

Sepanjang hari kota diwarnai bau mesiu, suara tembakan, ledakan, api dan asap. Para pengungsi berbaris membawa harta-benda seadanya yang bisa dibawa, atau menggunakan truk-truk militer:

perempuan, anak-anak maupun orang tua. Mereka rata-rata keturunanan Belanda atau Eropa, peranakan Cina dan Jepang. Sebagian truk-truk pengungsi itu dibantai oleh laskar rakyat. Tidak ada yang tahu batas tegas antara perang dan pembunuhan, antara revolusi dan penjarahan. Suara Soekarno dan Sjahril tenggelam dalam kehendak untuk menjadi tuan di negeri sendiri sekarang juga. Bangunan-bangunan mulai ditulisi “Milik Indonesia”. Penduduk Surabaya mulai antri untuk mendapatkan air bersih. Rakyat tidak tahu apa itu perang modern, bom nuklir yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dalam sekejap. Yang mereka tahu hanya satu: muak dengan penjajahan dan merdeka sekarang juga.

29 Oktober 1945, adalah gedoran keras pada pintu panti asuhan. Anak-anak muda bersenjata, wajah mereka kotor berkeringat, masuk dan menuntut seluruh penghuni panti untuk mengungsi sekarang juga. Mereka digiring berjalan sepanjang Daendelsstraat, termasuk bayi-bayi, di bawah panas matahari Surabaya. Mereka dibawa ke sebuah rumah yang membuat mereka harus berdesakan di dalamnya, karena rumah itu kecil. Kamp-kamp pengungsi lain telah penuh sesak, termasuk kamp Darmo, Simpang atau Boeboetan. Pesawat Sekutu terbang rendah di langit Surabaya dengan percikan senapan mesinnya. Seorang pemuda heroik dengan pedang dan granat di tangan, duduk menjaga gadis-gadis dan bayi-bayi panti asuhan.

Oma tidak tahu apa status pengungsi yang sedang mereka alami kini. Tahanan? Sandera? Atau penyelamatan dari serangan Sekutu? Anak-anak mendapatkan teh panas manis yang kini menjadi begitu

penting untuk mereka, nasi dan pisang. Oma Kyander merasa semuanya sudah berakhir. Tetap merasa senang, anak-anak selamat, walau mereka menderita dalam pengungsian. Tiba-tiba ia bertanya pada dirinya: “Apakah dia pernah menyelamatkan dirinya sendiri?” Dan kini dia sedang berada di sebuah negeri yang sedang berkobar. Apakah ini nasib? “Tidak,” jawabnya untuk diri sendiri. “Ini adalah bentukan diriku sendiri.”

Di Finlandia, matahari begitu hemat memperlihatkan dirinya. Di musim dingin, kadang matahari tidak pernah terbit. Di musim panas, kadang matahari tidak pernah tenggelam. Negeri yang meninggalkan bayangan akan hutan-hutan cemara, pinus dan danau-danaunya.

Hubungan dengan beberapa orang lelaki, di usia mudanya, sama dengan sebuah lingkaran trauma yang terus berulang. Suatu hari ia membaca tulisan Max Dauthendey tentang dongeng-dongeng Jawa. Ia menatap cahaya matahari yang menerobos masuk melalui jendela kamarnya, cahaya yang hanya beberapa jam dalam sehari di kotanya di Kainuu. Ia mulai bertanya: “Seperti apakah laut, pohon kelapa, bahasa Jawa dan gamelan Jawa?” Setelah itu ia tahu apa yang dicarinya. Ia mencari matahari. Dan ia menemukan matahari itu di Hindia Belanda, di Soerabaja. Kota pelabuhan yang telah melahirkan syair lagu “Soerabaja Johnny” Bertolt Brecht.

Dalam suasana perang seperti sekarang ini, Oma Kyander merasa lebih mengerti makna lagu “Soerabaja Johnny”. Apakah dirinya, suatu hari, entah kapan, pernah jatuh hati dengan seorang lelaki Jawa? Gambaran tentang Boeng Karno dan Boeng Tomo tiba-tiba melintas dalam benaknya. “Apakah mereka adalah lelaki Jawa modern?” Tampan dan panas. Dan Jawa memang sebuah dongeng tentang surga yang terluka.

“Roemah Piatoe!” Oma Kyander terkejut mendengar sebuah panggilan keras yang tiba-tiba datang dari laskar rakyat. Mereka diperbolehkan kembali pulang ke rumah di Van Hoogendorplaan 93, di sudut Daendelstraat. Ia tidak tahu diplomasi politik seperti apakah yang telah terjadi, dan membuat mereka kembali dibebaskan. Oma kini membiasakan diri tidak lagi menyebut wesshuis, tapi roemah piatoe. Bahasa ikut berubah bersama perubahan yang lebih besar.

John menjadi satu-satunya lelaki, yang entah bagaimana ceritanya, sudah menyusup dan menjadi bagian dari rombongan roemah piatoe. Ia berjalan berdampingan bersama Nona Sopacua sambil mengawasi anak-anak, kembali menyusuri Jalan Daendelsstraat. Kadang mereka berhenti dan tiarap ketika pesawat Sekutu terbang rendah di atas kepala mereka dengan senapan mesin yang siap dimuntahkan dan ganas.

Surabaya seperti gudang senjata yang meledak. Api dan asap di mana-mana. Kota telah hancur. Rombongan pengungsi terus me-ngalir. Roemah Piatoe sempat mendapat serangan udara. Kamar tidur mereka hancur, bantal dan kasur berantakan. Tapi tidak ada korban nyawa, karena serangan terjadi ketika anak-anak belum tidur. Anak-anak tiarap atau berjalan sambil merangkak mencari kolong apa pun untuk berlindung dari serangan udara.

11 November 1945, pengungsi dari Darmokamp dibebaskan. Mereka diberangkatkan ke Singapura dengan kapal Rocksand dalam pengawalan pasukan Gurkha. Di antara mereka ada Nona Duvekot. Tubuhnya kurus, memperlihatkan tulang-tulang di wajahnya. Semuanya terasa baru, asing dan hancur sekaligus. Di atas kapal, di pelabuhan Tanjoeng Perak, Nona Duvekot berusaha menatap Soerabaja, kota yang telah melahirkan, membesarkan dan tempat kehancurannya.

“Dan mereka memang harus merdeka,” pikir Duvekot. “Mereka? Bukankah aku juga adalah mereka?” Dari geladak kapal, Duvekot menatap mulut kali Maas yang menganga ke laut. Mulut itu penuh mayat-mayat mengambang, muncul tenggelam antara arus sungai dan deburan ombak Selat Madura. Mayat siapa pun yang oleh para pejuang dianggap sebagai musuh. Duvekot harus berlayar ke Belanda, negeri yang jauh dan asing untuknya. Pikirannya berkecamuk, seperti karya-karya Noto Soeroto, Du Perron, atau Rob Nieuwenhuys. Generasi yang tenggelam dalam dua tanah air.

21 Agustus 2020, seorang nenek berdiri di depan sebuah gedung di Bubutan Surabaya. Seluruh huruf oe telah berganti u. Ia mencoba bertahan dari lutut tuanya yang terasa goyah untuk menopang tubuhnya berdiri.

Di hadapan gedung yang pernah dikenalnya itu, sudah berdiri sebuah nama baru: “Halo Surabaya”. Nenek itu, Duvekot, ingin merayakan ulang tahunnya ke 95 dengan menatap kembali bangunan yang pernah hidup bersamanya itu: Meisjesweeshuis Boeboetan yang telah berubah menjadi gedung Halo Surabaya. Gedung yang terakhir merayakan ulang tahunnya ke 17, pada awal Jepang masuk.

Kini, ia merayakannya kembali dalam hari tua yang sendiri dan sepi yang panjang — di luar gedung. Sebuah titik yang menjadi terlalu jauh dan telah hilang untuk berada kembali di dalam.***

Surabaya, 10 Agustus 2020

*Penulis adalah sastrawan