Pulanglah, anakku … sini, ada nasi dan ikan (Dari pertunjukan Studio Klampisan, Gumukrejo)

Oleh Afrizal Malna

Pertunjukan Studio Klampisan, video mapping pada ladang sawah, 25-26 April 2025. Foto Syska La Veggie.

Sawah itu terletak di bagian belakang Studio Klampisan, dusun Gumukrejo, Purwoharjo, Banyuwangi. Sawah yang juga difungsikan sebagai laboratorium pertanian dan alih-alih sebuah pertunjukan berjudul “Repertoar Fenologi: Mangsa Iklim Mendidih”. Judul pertunjukan yang sudah menandai bagaimana sawah sebagai fenologi (studi biologis atas budidaya padi sebagai ekosistem pertanian maupun siklus musim) dihadapkan dengan perubahan iklim ekstrim sebagai dua muka persoalan antara pertanian dan lingkungan.

Pertunjukan dengan sendirinya seharusnya bersifat inklusif, karena berlangsung di Gumukrejo sebagai dusun dengan lingkungan sawah maupun perkebunan sebagai ciri utamanya, dan dengan berbagai kepercayaan yang hidup berdampingan. Pertunjukan ini juga tidak semata-mata “numpang tempat”, karena Dayu Prisma (sebagai salah seorang performer pertunjukan) lahir dan besar di dusun ini bersama dengan kolabotor lainnya.

Melibatkan 10 orang petani (Yudiana dari dusun Curahpecak; Moh. Rizky Fauzi dan Muhtar Fauzi dari dusun Srono; Nur Rahman dari dusun Bangorejo; Astu Arya Putra, Eko Wahyudi, Sandy Fecen, Lugita Herwani, Subadi, dan Siti Choiriyah dari dusun Purwoharjo). Abi ML, sutradara pertunjukan, juga mulai hidup sebagai petani buah Naga dan padi. Abi merupakan seniman teater dari Jakarta yang kemudian melakukan migrasi ke Banyuwangi beberapa tahun belakangan ini.

Migrasi ini sempat membawa saya kepada gejala mutakhir anak-anak muda Tiongkok yang melakukan migrasi dari kota ke desa dan membuat berbagai inovasi di desa, melalui channel Youtube “CAN Insider” (https://youtu.be/3Nvu72SSaX4?si=tUb6aoFzw9nxn0eS), maupun channel “el Indonesia”.

CNA Insider: “Banyak Muda-mudi China Pindah ke Desa, Kenapa?”

Fenomena anak muda di Tiongkok itu memang tidak sama dengan apa yang terjadi dalam pertunjukan Studio Klampisan. Namun memiliki kesamaan dimana orang tua mereka tidak ingin anaknya kembali ke desa, karena itu akan memunculkan kesan anaknya gagal bersaing di kota. Orang-orang tua dan metode pendidikan kita merupakan faktor utama yang menjauhkan anak-anak muda dari kultur pertanian. Sejak dini di sekolah, misalnya, kita tidak pernah diajar bagaimana caranya bertani. Dan orang tua di pedesaan umumnya tetap mempertahankan kota sebagai representasi masa depan untuk anak-anaknya. Sebagian anak-anak muda di desa lebih bangga bekerja sebagai satpam daripada sebagai petani.

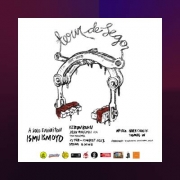

Sore hari, menjelang pertunjukan, aktor-aktor Studio Klampisan sudah berkeliling kampung seperti karnaval kecil. Mereka menggunakan angkutan hasil rakitan kendaraan motor bermesin diesel. Kendaraan yang biasa digunakan mengangkut hasil pertanian ini disebut grandong atau dedet. Umumnya jalan desa di dusun Gemukrejo beraspal lumayan bagus. Di atas grandong itu para aktor yang sudah mengenakan kostum, membuat berbagai aksi serta ajakan dengan latar musik elektronik sambil bergoyang.

Studio Klampisan di atas kendaraan grandong. Foto Syska La Veggie

Suara bising dari sound system yang digunakan dan disusun di atas kendaraan grandong itu, untuk masyarakat desa bukanlah hal yang aneh. Di beberapa rumah di dusun Gumukrejo, misalnya, kita bisa menemukan susunan sound system dengan ukuran besar di teras rumah mereka. Kehidupan yang sepi di desa, seolah bisa terbayar ketika desa disuguhkan musik menggunakan sound system dengan suara menggelegar. Fenomena munculnya genre “sound horeg”, misalnya, merupakan representasi dari bagaimana tradisi karnaval beradaptasi dengan teknologi suara dan cahaya (sinar laser, LED, videotron).1

Mungkin penduduk desa tidak terlalu menyadari apa yang sedang ditawarkan Studio Klampisan. Apa itu teater? Apakah ada teater di Purwoharjo atau bahkan di Banyuwangi? Apakah penonton ikut pusing dengan kalimat yang digunakan sebagai judul pertunjukan itu (“Repertoar Fenologi: Mangsa Iklim Mendidih”)? Pertunjukan berlangsung dua hari (25-26 April 2025).

Warisan tanaman sakral dan jejaring pengalaman

Kita tidak tahu apa-apa tentang alam bahkan tentang diri kita sendiri. Kita belajar dari perubahan iklim, perubahan tanaman, air, angin, hujan, api, tanah, bau udara, suhu, perilaku binatang, matahari, bulan, bintang-bintang, hama, virus — kita belajar dari apa yang bisa kita makan dan yang kita buang sebagai sampah. Membuat hubungan antara diri kita dengan alam, sama seperti membuat hubungan dengan arah angin yang tidak terduga – dan alih-alih seperti hubungan dengan layang-layang putus.

Hubungan itu tampak pada seluruh catatan proses latihan yang dibuat para performer ketika mereka mulai menempatkan atau mencari posisi tubuh dalam lanskap medan sawah. Ketika cuaca cerah, tanah tidak basah, hubungan antara tubuh dan sawah berlangsung dalam gravitasi pada umumnya. Tetapi ketika hujan turun, tanah basah, dan lumpur sawah bertambah dalam, maka tubuh menghadapi medan yang berubah. Lalu apa yang bisa dilakukan seorang performer dalam laboratorium seperti ini.

Situasi itu, persis, seperti catatan yang dibuat Tara Mecca Luna dalam katalog Studio Klampisan: “Saya melihat kerja ini bukan sebagai pementasan yang sedang dibentuk, melainkan sebagai jaringan pengalaman yang perlahan-lahan saling kait. Ada hari-hari ketika semua terasa lelah dan tidak bergerak. Ada sore-sore yang penuh tawa dan kekonyolan. Ada juga percakapan di luar latihan yang justru membuka cara pandang baru terhadap praktik artistik itu sendiri”. 2

Pertanyaan kapan jaringan pengalaman itu mendapatkan tubuhnya, sama dengan pertanyaan: “Apakah sawah adalah sebuah panggung pertunjukan?” Sawah, siapapun yang melihatnya, merupakan lanskap yang performatif dan traumatis. Bersamanya terbayang sebuah panen raya, tetapi juga resiko gagal panen, serangan hama, banjir, kemarau, bersama mitologisasi bahwa sawah juga adalah kosmologi dan spiritualitas kita bersama.

Namun panggung itu bukanlah panggung teater dalam arti konvensional. Panggung ini adalah alam yang terus berubah, bergerak, tidak diam. Memiliki dua komponen utama, Biotik, yaitu tanaman seperti padi; juga hewan seperti kodok, ular, belut, ikan, serangga, burung. Satunya lagi komponen Abiotik, seperti tanah, air, cahaya matahari.3 Semua ini merupakan ekosistem pertanian dan juga mata rantai makanan yang mengatur aliran energi dan nutrisi antar organisme hidup di dalamnya.4 Karena itu pula membangun sawah bukanlah sesuatu yang mudah. Sawah merupakan warisan peradaban yang sakral.5

Setelah tubuhnya penuh lumpur, Fayat Mohammad, sambil memeluk sisa-sisa lumpur pada tubuhnya, menyanyikan sebuah lagu Madura dari budaya petani: “Rontoron” (Pulanglah):

Anak bule… (Anakku)

Ya’ nase’ ban juko’na (Sini makan ini nasi sama ikan)

Duh neserra (Duh kasihan)

Ka budu’na (kasihan anakku)

Nyanyian itu terasa menyayat. Adegan yang memperlihatkan lanskap kultur pertanian, dimana “nasi” dan “ikan” digunakan sebagai simbol merayu seorang anak untuk pulang. Nasi sebagai makanan kultural dan sakral. Dan bersama tubuh hitam lumpur performance Fayat, adegan itu memantulkan derita dan bencana sejarah dengan latar pertanian.

Adegan Fayat Mohamad dengan tubuh lumpur dan memeluk lumpur sambil bernyanyi dalam pertunjukan Studio Klampisan. Foto: Syska La Veggie

Pertanian, yang pertama kali ditemukan di lembah sungai Yangtze, Tiongkok, 8000 tahun lalu — dan lalu di lembah sungai Gangga, India – telah mengubah peradaban kita dari masyarakat berburu menjadi masyarakat menetap. Sawah membuat kita mulai punya konsep tempat. Masyarakat yang mulai melakukan domestikasi terhadap dirinya sendiri, hewan ternak, maupun tanaman. Begitulah ikan-ikan, anjing, kuda, babi, sapi, kambing yang kita lepaskan dari habitat dan mata rantainya. Bersama dengan berkembangnya berbagai peralatan, kincir air, dan sistem irigasi.6 Dan dengan berubahnya dewa-dewa perburuan ke dewa-dewa dalam kultur agraris.

Bencana besar dalam relasi politik dengan pertanian, memperlihatkan bagaimana petani merupakan tulang punggung utama penyedia pangan dan sekaligus sebagai korban pertama dari perubahan politik. Bencana seperti ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Mao Zedong, yaitu bencana kelaparan yang terjadi tahun 1959-1961 di Tiongkok. Menjatuhkan korban di atas 10 juta nyawa. Banyak teori yang menyoroti empat program Mao Zedong (“Lompatan Jauh ke Depan”, “Komune Rakyat”, “Kampanye Empat Hama”) sebagai penyebab bencana. Program Lompatan Jauh ke Depan, misalnya, memaksa petani beralih untuk memproduksi besi dan baja. Pembasmian terhadap hama (nyamuk, tikus, serangga, dan burung pipit), membuat burung pipit nyaris punah di Tiongkok, dan mengakibatkan peningkatan populasi belalang yang balik menyerang pertanian. Bencana ini juga disebabkan oleh banjir (banjir sungai Kuning tahun 1958 sebagai banjir terparah setelah tahun 1933) maupun bencana kekeringan (1960). 7

Bandingkan bencana kelaparan di Tiongkok ini dengan peristiwa 65 yang membuat petani di Indonesia mungkin tetap traumatis hingga kini. Membuat petani kita impoten untuk bisa melakukan inovasi-inovasi pertanian yang progresif. Tetapi kini Tiongkok merupakan penghasil beras terbesar di dunia setelah India, dengan pengembangan teknologi pertanian berbasis mesin robot maupun drone.

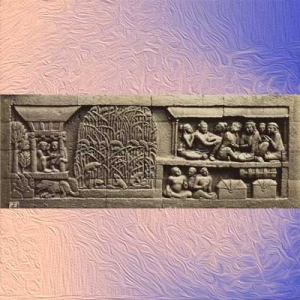

Kita, di Asia Tenggara, merupakan salah satu pewaris peradaban ini, dalam distribusinya melalui Taiwan dan Filipina. Proses pewarisan yang berlangsung bersama dengan migrasi para penutur bahasa Austronesia dan kebudayaannya.8 Kitab-kitab seperti Lagaligo dalam budaya Bugis (peradaban Luwu, di Sulawesi Selatan) maupun kitab Tantu Panggelaran pada masa Majapahit, merupakan sumber primer dari peradaban agraris dan kemudian maritim. Sejarah yang ikut terekam dalam salah satu relief pada Candi Borobudur yang menggambarkan padi bersama hama tikus.9

Representasi dari pewaris peradaban ini berkelindan dalam bentuk-bentuk ritual, seperti Seren Taun pada masyarakat Baduy; literasi Nyi Pohaci Shanghiyang Sri dan Dewi Sri pada masyarakat Sunda, Jawa, dan Bali.10

Gambaran padi dan tikus pada bagian tengah panel relief (Candi Borobudur). Foto: koleksi Balai Konservasi Candi Borobudur.

Sebagai negeri beriklim tropis yang dilalui garis Khatulistiwa dan rangkaian gunung api aktif, negeri kita mendapatkan warna padat kultur agraris sebagai bagian identitasnya. Kemana pun kita pergi, akan bertemu dengan sawah – tetapi alih-alih kini mulai lebih banyak bertemu bangunan. Memantulkan kenyataan bahwa kita tidak memiliki tata ruang strategis, membiarkan terjadinya benturan antara kebutuhan pangan dan papan sebagai konflik ruang yang dramatis dan tragis. Lalu sebaliknya, tatapan atas industri untuk kebutuhan penyerapan lebih signifikan atas tenaga kerja.

Pertunjukan Studio Klampisan, dalam catatan Bambang Prihadi sebagai dramaturg, mendapatkan input utama dari realitas bahwa pertanian di Banyuwangi menyumbang hampir sepertiga dari pendapatan Daerah Banyuwangi. Memiliki lebih dari 35 daerah dialiri sungai yang mengairi sekitar 66 ribu hektar pertanian.11 Tetapi apakah kultur pertanian ini mewarnai denyut kehidupan di Banyuwangi?

Sawah — setelah panen, merupakan hasil produksi yang bisa diperlakukan sebagai material yang banyak gunanya untuk pertunjukan. Material itu melibatkan jerami, gabah, beras, sekam (kulit gabah), merang, jerami, bekatul, dimana seluruh material ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan visual maupun auditif. Dalam pertunjukan, material sawah yang banyak digunakan adalah jerami untuk orang-orangan sawah. Artistik pertunjukan dilakukan oleh Putra Yuda bersama Izzat Ramsi.

Lahan sawah yang menjadi medan pertunjukan, terbagi dalam beberapa petak. Pembagian ini merupakan representasi bagaimana sawah dipandang sebagai sebuah penataan hubungan antara tanah, air, dan udara. Dibalik penataan ini ada sistem pengetahuan yang diwarisi turun-temurun dalam regenerasi peradaban sawah, pengetahuan membaca musim maupun penggunaan pupuk dan hubungannya dengan kualitas tanah serta air. Pembagian petak-petak itu antara lain petak untuk bibit padi, petak untuk padi yang telah dipanen dan menyisakan jerami, padi yang tumbuh tetapi tidak berbuah akibat salah pupuk, padi yang ditanam berdasarkan sistem kalender Jawa (Pranata Mangsa), padi yang dibiarkan tumbuh liar, serta sebuah petak lumpur dari sawah yang baru dibajak.

Petak-petak itu ikut memperlihatkan bagaimana ruang dipetakan pada bidang sawah: seperti parit, tanggul, maupun saluran irigasi. Tanggul sebagai pemisah antara petak-petak sawah, dan parit untuk mengalirkan air ke petak-petak sawah atau membuang kelebihan air. Sistem irigasi ini dirancang untuk memasok air dan mempertahankan kebutuhan tingkat air bagi pertumbuhan padi. Sementara Studio Klampisan dan beberapa sawah di sekitarnya, juga menggunakan sumur bor untuk menjaga intensitas kebutuhan atas air. Dalam pertunjukan, menggunakan pipa besar, air disemprotkan ke langit-langit sawah dengan kekuatan mesin diesel.

Daun-daun layu dan rontok – belalang pulang ke dalam tanah

Seluruh performer (Aditya Prasta, Dayu Prisma, Fayat Mohammad, Ledi Gigi, Mailani Sumelang, Nabila Fitri Handayani, Salira Ayatusyifa) membuka pertunjukan dengan berdiri pada masing-masing petak. Seolah-olah mereka adalah prajurit pertanian yang menjaga sawah dari serangan hama maupun serangan iklim yang ekstrem. Musuh utama mereka kali ini, dan juga merupakan isu global yang terkait dengan krisis pangan dan lingkungan, adalah perubahan iklim yang ekstrem (mangsa iklim mendidih).

Personifikasi apakah yang sedang dibangun para performer ini? Luna dalam catannya, melihat para performer — yang sebagian besar hidup di kota, sebenarnya tidak memiliki pengetahuan tentang sawah. Mereka lebih membuka tubuh mereka untuk bertemu dan mengalami langsung interaksi dengan sawah selama latihan.12 Dalam catatan proses latihan yang dibuat para performer, memperlihatkan bagaimana mereka mencoba melakukan perjalanan bolak-balik antara tubuh representasi dan tubuh presentasi dalam menghadapi sawah sebagai yang diperankan maupun sebagai kehadiran (ruang atau objek). Mungkin hanya Salira Ayatusyifa yang mencoba mencari rujukan teori di sekitar pertanian dalam eksplorasi yang dilakukannya.

Para performer dalam pertunjukan Studio Klampisan. Foto: Syska La Veggie.

10 Orang petani yang menjadi inti dalam kerja laboratorium Fenologi ini bekerja sama dengan Warung Ilmiah Lapangan (WIL) Universitas Indonesia, difasilitasi Prof. Emeritus Yunita Winarto dan Dr. Dimas Dwi Laksmana. Dalam praktik ini petani harus menemukan kembali peran mereka sebagai peneliti utama di sawah mereka. Mencatat sedetil mungkin perubahan alam yang terjadi pada lahan pertanian mereka masing-masing: perubahan curah hujan, tekstur tanah, aroma udara, perilaku hewan maupun serangga di sawah, dan bintang-bintang.

Dalam budaya Jawa, tindakan petani yang juga sebagai peneliti merupakan petani yang memiliki kesadaran atas titen. Yaitu kesadaran sensorik yang peka terhadap tanda maupun ciri-ciri alam. Titen merupakan kesadaran penting dalam membaca Pranata Mangsa sebagai kalender pertanian dalam budaya Jawa.

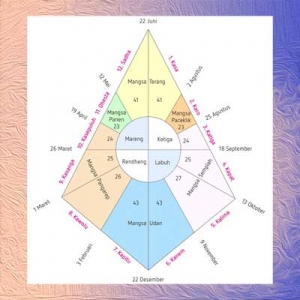

Rakawi Satya Adi merupakan narasumber utama untuk Studio Klampisan mendapatkan asupan mengenai Pranata Wangsa sebagai wacana pertanian dalam budaya Jawa. Pembicaraan tentang Pranata Mangsa sudah tercatat dalam buku Raffles, The History of Java, yang pertama kali terbit tahun 1817. Sistem kalender berbasis perubahan matahari ini pernah mengalami perubahan pada tahun 1554. Yaitu ketika Sultan Agung sebagai Raja Mataram mengganti sistem penanggalan matahari ini menjadi mengikuti gerak bulan, seperti kalender Hijriah. Namun karena perubahan ini dianggap tidak cocok untuk alam agraris Nusantara, tahun 1855, Mangkunegara IV mengubahnya kembali mengikuti gerak matahari.13

Pada masa kanak-kanak saya, musim tidak hanya terbagi dua (hujan dan kemarau), namun ada penamaan lain yang lebih rinci yang ditandai oleh nama buah-buahan. Ada musim rambutan, musim duku, musim duren, musim mangga. Setelah kita mengenal kulkas, nama-nama musim itu menghilang. Seluruh jenis buah bisa masuk ke dalam kulkas non-musim. Dalam Pranata Mangsa, musim terdiri dengan banyak lapisan antara perubahan hari perhari, perubahan cuaca, perubahan tanaman, dan perubahan hewan. Kalender yang terdiri atas 12 mangsa (musim), namun setiap mangsa terdiri dari jumlah hari yang tidak tetap, antara 23 hingga 43 hari. Di samping empat musim seperti rendheng (musim hujan), mareng (pancaroba akhir musim hujan), ketiga (musim kemarau), dan labuh (pancaroba menjelang musim hujan).14

Masing-masing musim merupakan catatan perubahan tanaman, hewan, dan cuaca. Musim Saka sebagai musim pertama (22 Juni – 2 Agustus), misalnya, ditandai dengan daun-daun mulai berguguran, kayu mengering, belalang masuk ke dalam tanah. Tanda yang diungkapkan dengan metafor Sotya murca ing embanan (“permata lepas dari cincin pengikatnya”) atau “daun rontok dari pohonnya”. Putra Yuda, sebagai penulis teks, menggunakan khasanah Pranata Mangsa sebagai puisi panjang dalam pertunjukan ini, yang dibacakan oleh seorang pendeta Hindu pada bagian awal pertunjukan.

Selain Rakawi, Studio Klampisan juga mengundang narasumber lain seperti Claudia Bosse (koreografer terkemuka Austria) dan Ayos Purwoaji (kurator seni rupa).

Apakah tubuhku adalah sawah untuk ditanam?

Kolaborasi pertunjukan Studi Klampisan ini pada gilirannya sebenarnya bisa disebut bekerja sebagai praktik site spesifik. Pertunjukan dimana seluruh materi, konsep, proses, pelaku, hingga pertunjukan berlangsung dari dan di tempat yang sama. Yaitu petak sawah di dusun Gumukrejo. Namun praktik ini masih menyisakan belahan antara praktik artistik dan bagaimana data diposisikan dimana keduanya masih terpisah satu sama lainnya.

Para performer dan petani masing-masing masih bekerja dalam bidang terpisah antara kerja artistik dan kerja pendataan fenologis. Tidak berfungsinya mesin dores (alat tradisional untuk memisahkan jerami dengan gabah) ketika digunakan dalam salah satu adegan, juga memperlihatkan jarak performatif antara petani dan performer.

Belahan ini semakin signifikan dengan terpisahnya antara pertunjukan dan penonton. Penonton yang umumnya adalah perempuan (sebagian ibu-bu) dan anak-anak, masih memperlakukan pertunjukan sebagai tontonan yang terpisah. Ibu-ibu datang membawa tikar untuk nonton sambil duduk dan menikmati makanan atau minuman yang mereka bawa. MC yang mengajak mereka untuk bisa bergerak mengikuti alur pertunjukan, merupakan ajakan yang tidak mereka pahami. Karena bagi mereka tempat pertunjukan bukanlah sesuatu yang bergerak.

Sikap ini justru direspon secara berbeda oleh anak-anak. Bagi anak-anak sawah yang telah berubah menjadi lahan kering, adalah tempat bermain. Ketika aktor ikut mengajak mereka bermain dalam pertunjukan, ajakan ini mereka respon – yang alih-alih mereka membuat pertunjukan tersendiri yang cukup banyak menyita perhatian publik. Terutama karena kehadiran anak-anak ini lebih mereka kenal dibandingkan dengan aktor-aktor dalam pertunjukan.

Penonton dalam pertunjukan Studio Klampisan. Foto: Syska La Veggie.

Fenomena ini merupakan hal yang tidak teramati selama proses latihan, dan baru terjadi justru ketika pertunjukan berlangsung. Maka membiarkan anak-anak mengambil sawah sebagai ruang bermain mereka, menjadi bagian bagaimana pertunjukan juga bersikap terbuka atas apa yang akan terjadi; juga, misalnya, kalau hujan tiba-tiba turun. Dan bagaimana dengan ancaman ular-ular sawah?

Abi ML sempat bercerita, bahwa selama latihan, gangguan utama yang dihadapi adalah ular sawah. Tetapi ketika mesin diesel yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik atas pertunjukan mulai dinyalakan, dan suara getarannya merambat pada permukaan sawah, ular-ular menghilang. Ibu-ibu bisa menonton pertunjukan sambil duduk di atas sawah tanpa takut mendapatkan serangan ular.

Respon salah seorang penonton terhadap pertunjukan juga di luar dugaan. Menganggap pertunjukan terkesan horor. Respon ini terjadi hanya karena kostum para performer menggunakan katun berwarna putih kusam (dirancang oleh Gandez Sholihah), dan suara musik elektronik yang dirancang Ximularcum terasa menakutkan. Gandez juga merancang topeng pertunjukan menggunakan material dari kulit jagung dan kelapa.

Dalam petak sawah yang penuh lumpur, Dayu Prisma mencoba membuat hubungan antara tubuhnya dengan lumpur. Ia berdiri. Ia jatuh. Ia berjalan. Ia jatuh. Ia menari. Ia jatuh. Lalu Salira Ayatusyifa, dengan brutal melempar tubuhnya sendiri ke ladang lumpur itu. Kemudian berlari ke petak sawah dimana padi yang tumbuh tinggi namun tidak berbuah, membuat tubuhnya tersembunyi di antara batang-batang padi. Kemudian Salira mulai muncul memainkan layang-layang di antara batang-batang padi. Video mapping yang dibuat I Made Widhya Divabhawana dan Diana Yuniastuti, serta penata cahaya oleh Arief Nur Cahyo membuat lanskap sawah ini terkesan sinematografis.

Dayu Prisma mencoba menanam kembali seluruh fragmen adegan-adegan pertunjukan ke dalam ingatannya tentang t’sunami Banyuwangi. Ingatan ini disampaikan melalui cerita ayahnya. Bencana terjadi 31 tahun yang lalu (3 Juni 1994). Dimulai dengan gempa berkekuatan 7,6 Magnitudo. T’sunami terutama melanda dusun Pancer, Plengkung, Rajegwesi, dan Alas Purwo. Menjatuhkan korban sekitar 250 jiwa.15 Ketika gempa menggoyang Banyuwangi dan kemudian disusul t’sunami, Dayu masih kecil.

Ingatan itu seperti layang-layang putus, persis dalam garis kian tergerusnya kultur padi dan warisan pengetahuan lokal dalam dunia pertanian kita. Pranata Mangsa juga menghadapi tantangan tidak mudah, karena perubahan iklim. Menjadi catatan tersendiri bagi laboratorium Studio Klampisan untuk membuat penyesuaian baru dalam kesadaran titen petani masa kini.

Dalam pertunjukan ini — sawah sebenarnya sedang berubah menjadi media baru. Manipulasi ruang melalui teknologi media yang dilakukan I Made Widhya Divabhawana dan Diana Yuniastuti. Keduanya merupakan seniman yang banyak bekerja dengan media baru berbasis teknologi. Serta musik elektronik yang dirancang Ximularcum. Media baru ini memang tidak bisa menggantikan peran obor, kunang-kunang, cahaya bulan, dan bintang-bintang ketika kita berada di sawah pada malam hari.

Sawah memiliki suara dan nafasnya sendiri. Sawah juga memiliki musiknya sendiri. Suara tonggeret, suara kodok, jangkrik, dan suara gemericik air, merupakan musik yang mungkin memiliki frekuensi tertentu untuk tanaman maupun makhluk-makhluk lain dalam ekosistem maupun spiritualitas sawah.

Saya ingin menutup tulisan ini dengan kisah sebuah puisi (“The Poem I Can’t Yet Name”) yang ditulis oleh seorang penyair Vietnam, Nguyễn Phan Quế Mai (https://poetryand places.com/2020/1 0/07/nguyen-phan-que-mai-the-poem-i-cant-yet-name/). Puisi ini berlatar bencana kelaparan yang terjadi di Vietnam tahun 1945. Bencana itu mengakibatkan banyak orang yang mati, termasuk neneknya. Begitu banyak orang yang mati, hingga tidak tahu dimana neneknya dikuburkan.

Bertahun-tahun setelah itu, setiap ayahnya makan, nasi yang dimakannya terasa pahit. Sehinnga suatu hari, di sawah, ia berdiri bersama ayahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengar ayahnya memanggil “ibu”. Lalu sawah di belakangnya terasa bergetar.***

Sidoarjo, 12 Mei 2025

*Afrizal Malna, Penulis dan Pengamat Seni Pertunjukan

—————-

1Kris: “Apa Itu Sound Horeg? Ini 3 Fakta Menariknya”, https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/apa-itu-sound-horeg-ini-3-fakta-menariknya-23lXO2g5LrS/full

2 Tara Mecca Luna: “Refleksi Kerja Artistik. Repertoar Fenologi: Mangsa Iklim Mendidih”, katalog Studio Klampisan, Banyuwangi, April 2025.

3Kirana Ratu Sekar Kedaton: “Ekosistem Sawah: Penyusun, Ciri, dan Manfaatnya untuk Makhluk Hidup”, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7304447/ekosistem-sawah-penyusun-ciri-dan-manfaatnya-untuk-makhluk-hidup

4Laila: “Rantai Makanan di Sawah: Urutan hingga Contohnya!”, https://www.gramedia.com/literasi/rantai-makanan-di-sawah/?srsltid=AfmBOooo8OVpqObJFVfnJCC7NaIAIR_IvCogwfH4trKtAg54DCOjJxEJ

5Sawah yang telah dialih-fungsikan, misalnya menjadi bangunan, ketika dibangun kembali sebagai sawah, hasil panennya tidak akan baik. Diperlukan untuk menggarap sawah itu terus menerus selama 5 tahun untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Lihat Destika Cahyana, Taat Ujianto: “Ingat! Sawah Adalah Warisan Peradaban yang Tak Mudah Dibangun”, https://www.netralnews.com/ingat-sawah-adalah-warisan-peradaban-yang-tak-mudah-dibangun/VGJmem5FNk0yRmkwMDdycWFLcTRMQT09

6Normina: “Sejarah dan Perkembangan Pertanian di China: dari Awal Hingga Menjadi Terbesar di Dunia”, https://www.kompasiana.com/norminamhsulm/6666f9f934777c74d92cf…i-awal-hingga-menjadi-terbesar-di-dunia?page=all&page_images=1

7“Great Chinese Famine”, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Great_Chinese_Famine#

8Studiofru | Green Project: “Sejarah Penyebaran Budidaya Padi”, February 19, 2025, https://www.studiofrugreenproject.com/posts/sejarah-penyebaran-budidaya-padi

9“Hikayat beras nusantara dan mengapa Indonesia amat tergantung dengan nasi”, https://theconversation.com/hikayat-beras-nusantara-dan-mengapa-indonesia-amat-tergantung-dengan-nasi-226035

10 Ira Adriati: “Kesinambungan Kultur Padi dalam Kehidupan Masyarakat Modern”, dalam n Drs. Hermawan Riyanto, Ira Adriati, Komunitas Padi: “Kultur Padi”, Museum Nasional, Jakarta, 2001

11Bambang Prihadi: “Relasi Tubuh, Tanah, dan Titen”, katalog Studio Klampisan, ibid.

12 Tara Mecca Luna, ibid.

13Devisi Pertanian PPLH Seloliman: “Panduan Praktis Menentukan Saat Tanam Berdasarkan Pranoto Mongso”, https://www.pplhselo.or.id/wp-content/uploads/2018/02/LIFLET-PRANOTO-MONGSO-PERTANIAN-2018.pdf

14Dr. Agus Sutono, S.Fil., M.Phil.: “Pranata Mangsa. Kearifan Lokal Tentang Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Filsafat”, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2018. Lihat juga: Rejo Wagiman: “Harmonisasi Ilmu Kuno (Pranata Mangsa) dengan Ilmu Zaman “Now” (Sistem Informasi Geografis”, https://www.kompasiana.com/rejowagiman3011/5b9d920cab12ae21b52…ranata-mangsa-dengan-ilmu-zaman-now-sistem-informasi-geografis

15 David Priyasidarta: “Cerita Saksi Hidup Tsunami 13 Meter di Banyuwangi: Panjat Pohon Sirsak, Bergelayut Jeriken”, https://www.tempo.co/sains/cerita-saksi-hidup-tsunami-13-meter-di-banyuwangi-panjat-pohon-sirsak-bergelayut-jeriken-14417