Sihir Perempuan

Oleh Tonny Trimarsanto

Pada tahun 2011, gempa berkekuatan 9 skala Richter melanda Jepang. Bencana ini menimbulkan efek tidak berkerjanya secara maksimal sistem pendingin pembangkit nuklir di Fukushima. Kepanikan, kebingungan muncul, seakan memutar kembali memori masyarakat Jepang pada tragedi bom di Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia. Dari tragedi ini, nama Muto Ruiko muncul sebagai seorang aktivis anti nuklir dengan gerakannya, yang sudah dilakukannya sejak tahun 1990 an. Muto menjadi tokoh penting anti nuklir di Jepang, karena aktivitas kongkretnya mempunyai dampak konstruktif bagi masyarakat di Fukushima dan Jepang pada umumnya. Secara terus menerus Muto memimpin gerakan anti nuklir, sekaligus mendorong masyarakat yang terkena dampak dari bencana nuklir.

Kemunculan sosok Muto Ruiko menjadi salah satu aktivis anti nuklir, ternyata mendorong minat aktivis, jurnalis dan pembuat dokumenter Jepang, Hitomi Kamanaka dalam sebuah perjumpaan. Mereka sama sama konsern pada satu isu nuklir dan dampaknya. Hitomi Kamanaka dikenal sebagai sutradara perempuan yang melahirkan trilogi karya tragedi nuklir. Penonton mengenalnya dengan film Hibakusa: at The End of The World (2003), Rokkaso Rhapsody (2006), dan Ashes of Honey (2010). Perjumpaan Muto Ruiko dan Hitomi melahirkan karya The Little Voice of Fukushima (2015).

Film The Little Voice of Fukushima (2015) mengisahkan para ibu dan anak anak yang tinggal di Fukusima paska bencana terjadi di tahun 2011. Fokus film ini adalah mengikuti para ibu ditengah ketidakpastian, ketakutan sekaligus kebingungan tentang diri dan nasib anak anak mereka akibat pecahnya reaktor nuklir lantaran bencana alam, yang berimbas pada manusia dan ekologi di sekitarnya. Dampak kemanusian macam apa yang muncul ketika bencana nuklir terjadi dan butuh perjuangan yang penuh kehati hatian bagi mereka yang ada di sekitarnya.

Perjumpaan Hitomi Kamanaka, aktivis Muto Ruiko dan para ibu ibu yang berjuang, nampaknya menjadi hal yang menarik. Yakni, ketika para perempuan bersatu untuk berkisah tentang apa yang mereka alami, apa yang sedang mereka perjuangkan dan hak hak yang harus mereka terima dalam sebuah kondisi krisis bencana nuklir. Bagaimana para ibu menjaga anak anak agar tidak terdampak radiasi, dan mengupayakan hidup yang lebih baik dibalik paket dramaturgi bencana yang biasa muncul di banyak wilayah.

Peristiwa di atas, tentu menarik untuk diikuti. Apa yang akan terjadi ketika ada film yang mengangkat dunia perempuan dengan mimpi besar di dalamnya? Apakah akan menjadi kisah kisah personal yang unik dan menarik manakala menempatkan para ibu, mama, perempuan sebagai subyek dalam film dokumenter? Terlepas soal dikotomi gender, sesungguhnya menjadi menarik memetakan apa yang sesungguhnya terjadi dari subyek perempuan dengan: perjuangan, kegagalan, empati, dan harapan yang ingin diwujudkan?

Saya selalu percaya bahwa apa yang ingin dikatakan orang tentang persoalan yang mereka hadapi, sesungguhnya pada sisi tersebut kerja kerja dokumenter mulai berproses. Bukan persoalan itu milik siapa, tetapi bagaimana pembuat dokumenter memulai sebuah dialog dengan karyanya. Bagaimana pembuat dokumenter mempunyai kepekaan, kepedulian yang akhirnya terlibat pada persoalan, yang mungkin, awalnya sama sekali tidak menarik.

Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apakah subyek subyek perempuan jauh mempunyai daya sihir bagi penontonnya? Dalam film dokumenter sesungguhnya tak akan punya relasi otentik, siapa gerangan subyeknya. Hanya saja, perkara siapakah dia, siapa subyek film kita, dalam definisi subyek dokumenter akan menjadi satu kendaraan, sebagai juru cerita, untuk bisa menyampaikan infromasi kepada penonton.

Tahun 2004, saya pernah diminta oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk membuat film dengan tema sisi gelap pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Premisnya, pelaksanaan program KB tidak sepenuhnya “sukses” seperti apa yang dikisahkan di ruang publik. Soal faktanya seperti apa, gagal berhasilnya nampaknya itu yang akan dijernihkan oleh YLKI ketika memberikan brief ke saya. Film ini lebih ingin menyoroti dari perspektif konsumen, sebagai pihak yang menjadi sasaran program, dan sejatinya mempunyai hak yang harus dihormati.

Film tersebut berjudul Air Mata Ibu, yang mengisahkan para ibu muda dengan ragam pengalaman pahit yang mereka alami. Mulai dari minimnya fasilitas layanan alat-tenaga medik di wilayah terpencil, gagalnya layanan pemasangan alat kontrasepsi, efek samping dari pemasaangan alat kontrasepsi, hingga teror teror yang dialami oleh para pendamping perempuan karena mempertanyakan kualitas layanan program KB. Para ibu ibu mengisahkan dengan intim ke kamera apa yang mereka alami.

Kitorang Pu Mama, adalah film saya yang juga menghadirkan sosok perempuan dengan kisah kisahnya yang unik. Tokohnya adalah empat orang mama di Papua dari lokasi yang berbeda, dari Jayapura, Timika dan Biak. Benang merahnya hanya satu, para perempuan ini mengalami kekerasan, entah itu kekerasan yang dilakukan oleh adat, kapitalisme dan negara. Kisah mama aktivis yang terus terus diikuti dengan gelombang dramaturgi yang berbeda beda. Puncak puncak yang sangat emosional, misalnya ketika satu mama disekap di sebuah septictank yang masih aktif digunakan. Kisah seorang mama yang setiap hari rumahnya didatangi oleh intel. Kisah mama yang lain, yang menjadi saksi dari perkosaan massal yang rutin dilakukkan.

Perempuan itu subyek yang emosional, demikian Muto Ruiko pernah berkisah. Ragam hal, peristiwa yang sangat sensitif bisa ditemukan dan terceritakan kembali. Peristiwa yang muncul sehari hari, yang dialami dalam rutinitasnya. Perempuan sangat peka. Saya percaya bahwa perempuan, jauh lebih peka pada situasi sehari hari mereka, dan inilah yang ditemukan oleh Hitomi Kamanaka dalam filmnya Little Voice from Fukushima. Kisah kisah yang sangat spontan sehari hari bisa jadi emosional akan dengan mudah muncul dari mereka yang sehari hari hanya mencuci piring, juru masak, penjaga warung ataupun tukang sampah.

Subyek perempuan dalam percakapan ini memang mempunyai posisi strategis untuk bisa membuka ruang percakapan yang lebih personal, pada pengalaman personal mereka. Mereka punya daya sihir yang menawan. Terkadang penonton menjadi terpukau manakala layar dipenuhi oleh kisah kisah intim yang diperjuangkan oleh para perempuan.

Dalam film film dokumenter semacam, He name Me Melala, Period End of Sentence, Writing with Fire, ataupun Bread and Roses menjadi contoh yang menarik bagaimana pera perempuan berjuang. Mereka mempunya metode berjuang, berdiplomasi dan negoisasi dengan cara masing masing, tentang dunia pendidikan, kesetaraan gender, keselamatan lingkungan dan kesehatan reproduksi.

Terkadang saya berpikir, bahwa perempuan jauh lebih dekat dan mampu mengendalikan apa saja yang bisa mereka gunakan untuk mengungkapkan persoalan yang mereka hadapi. Dari film, Kitorang Pu Mama ataupun Air Mata Ibu, saya bisa sedikit mengingat tentang subyek subyek yang ternyata mama mama adalah deretan para aktivis. Aktivisme yang mereka lakukan, membuka ruang soal keberanian, keteguhan dalam menyampaikan suara yang mereka alami dan sebuah dunia yang mereka idealkan.

Film dokumenter bukan sekadar bagaimana bisa berbagi tentang sebuah dunia yang ideal. Film dokumenter hanya potongan kisah yang secara terus menerus bisa dikenang tentang apa yang pernah mama mama alami dari Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) atau lokasi lainnya. Kerja dokumenter adalah proses untuk bisa mendengarkan ragam kisah para mama dan merasakan sihir perempuan. ****

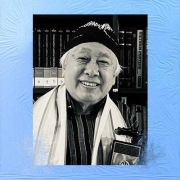

*Tonny Trimarsanto, produser, sutradara film dokumenter tinggal di Klaten