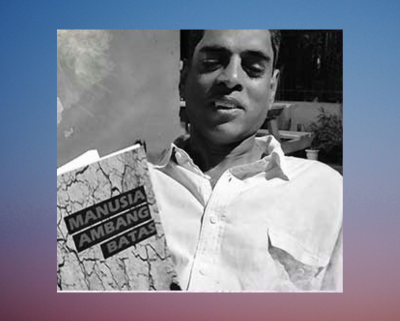

Bang Jaya Arjuna dan Keberanian yang Mendahului Zaman

Oleh: Selwa Kumar*

Pada awal tahun 2000-an, ketika banyak orang masih nyaman dalam diam, Bang Jaya Arjuna sudah memilih berdiri di ruang terbuka: taman-taman kota Medan.

Diskusi-diskusi kritis tentang kekerasan, lingkungan, dan ruang publik ia gelar bersama para aktivis, berpindah dari satu taman ke taman lain—dari Taman Beringin hingga Taman Ahmad Yani di Jalan Imam Bonjol. Taman-taman itu menjelma ruang belajar rakyat, dan Bang Jaya adalah salah satu suaranya yang paling lantang.

Namanya kerap menjadi pembicaraan, terutama ketika ia bersama Bang Fenho mengajukan class action terhadap Wali Kota Medan saat itu, Abdillah. Gugatan itu bukan perkara kecil.

Pemerintah Kota Medan dianggap telah mengubah fungsi Lapangan Merdeka, ruang publik milik masyarakat dan situs sejarah perjuangan kemerdekaan—tempat pertama Sang Merah Putih dikibarkan di Medan—menjadi kawasan kuliner mewah bernama Merdeka Walk.

Bagi Bang Jaya, ini bukan sekadar soal tata kota, melainkan pengkhianatan terhadap sejarah dan hak publik.

Pada tahun yang sama, Bang Jaya juga menggugat Wali Kota Medan dalam perkara banjir kota Medan, jauh sebelum banjir menjadi rutinitas tahunan yang dianggap biasa. Ia melihat relasi antara kebijakan, lingkungan, dan penderitaan warga miskin kota—terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai.

Tahun 2010, Bang Jaya kembali mengingatkan dengan nada yang lebih keras: sumber air PAM Ternadi akan mengering karena hutan-hutan di kawasan hulu telah gundul. Ia memperingatkan bahwa banjir dan longsor akan melanda Karo, Deli Serdang, dan Medan. Saat itu, banyak yang menganggapnya alarmis.

Namun Desember 2025 membuktikan kata-katanya: banjir besar melanda Karo, Deli Serdang, dan Medan. Puluhan orang tewas, ribuan mengungsi. Rumah-rumah di bantaran sungai tenggelam. Bahkan Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Lapangan Merdeka ikut terendam.

Pada 2015, Bang Jaya kembali berdiri berseberangan dengan arus utama. Ia membantah hasil penelitian Universitas Sumatera Utara (USU) yang menyatakan bahwa aktivitas tambang di Batang Toru aman dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan penelitiannya sendiri, Bang Jaya menegaskan sebaliknya: tambang Batang Toru merusak ekosistem dan menyimpan potensi bencana.

Sikap itu membuatnya dipanggil oleh Rektor USU saat itu, Runtung Sitepu. Kepada Bang Jaya ditawarkan sebuah kompromi: berhenti berbicara soal lingkungan, melunakkan hasil penelitian, dan sebagai imbalannya masa tugasnya sebagai staf pengajar akan diperpanjang.

Jawaban Bang Jaya tegas dan tanpa ragu: menolak mentah-mentah.

Ia memilih pensiun dari USU. Bukan karena kalah, melainkan karena tidak sudi menukar integritas dengan jabatan.

Bang Jaya adalah intelektual yang tidak mengenal kompromi ketika kebenaran dipertaruhkan.

Sekali lagi, waktu membuktikan keberaniannya. Tahun 2025, Batang Toru dilanda banjir bandang.

Puluhan orang meninggal dunia, ribuan terpaksa mengungsi. Apa yang dulu disebut “aman” berubah menjadi duka kolektif.

Bang Jaya Arjuna mungkin telah tiada. Tetapi jejak keberaniannya—di taman-taman kota, di ruang akademik, di gugatan hukum, dan dalam peringatan yang sering diabaikan—akan terus hidup sebagai penanda bahwa kebenaran sering datang lebih awal daripada pengakuan.***

(Selwa Kumar, yang kehilangan bang Jaya Arjuna)

———————–

*Selwa Kumar, aktivis kebudayaan, alumni Fakultas Sastra USU.